-

西部保育園 園児がブルーベリー狩り

南箕輪村の西部保育園の園児は22日、南箕輪村田畑の農園でブルーベリー狩りをしました。

この日は、年中年長園児44人が田畑にある白鳥光徳さんの農園を訪れ、ブルーベリー狩りを楽しみました。

これは南箕輪村営農センターが地元の農産物を食べて知ってもらおうと去年から行っているものです。

園児らは食べ頃になった実を摘んで味わっていました -

高遠高校のあり方提言

高遠高等学校将来像検討委員会は、コース制の発展や地域との連携など高遠高校のあり方についての提言をまとめました。

22日は、伊那市高遠町で検討委員会の会議が開かれ、委員長の白鳥孝伊那市長から高遠高校の石城正志校長に提言書が手渡されました。

検討委員会では生徒の減少傾向が続く高遠高校を地域づくりの中核校として魅力あるものにしようと去年10月から検討を重ねてきました。

提言はコース制の発展と将来を見通した仕組みづくりや、学校・地域との連携のさらなる発展、交通の利便性の確保など5つの項目が挙げられています。

将来を見通した仕組み作りでは少子化を見通し、現行の3クラス4コースをベースにした新たな仕組みが必要だとしています。

地域との連携では学校と地域をつなぐ専門の団体を設置し交流を活発化させることが望まれるとしています。

定員120人の高遠高校は平成19年度から今年度まで7年連続で定員割れとなっています。

石城校長は「提言をもとに一つ一つ取り組んでいきたい。」と話していました。

平成28年に高校再編計画の素案作成が予定されていることから、8月には委員長の白鳥市長と石城校長ら関係者が県教育委員会を訪れ、地域高校のあり方についてまとめた今回の提言を再編計画に活かすよう要望することにしています -

展示スペースや観光案内の場に

伊那松島駅駅舎利活用検討委員会が22日箕輪町役場で開かれ、駅舎については町の観光案内や展示スペースとして活用していくとの方向性が確認されました。

22日は検討委員会のメンバー7人が伊那松島駅を視察し利活用について意見を交わしました。

4月からJR東海が駅員を置かなくなったことから現在は町が負担して臨時職員を置き、改札業務などにあたっています。

委員からは「駅舎が狭く多くの人が集まるスペースとして活用するのは厳しいのではないか」といった意見や「箕輪町の玄関口として町の情報が分かる場所にしてはどうか」などの声があがっていました。

委員会が町民から聞いた駅の利活用について、展示や販売、交流スペースとしての活用の他、飲食店の設置、イベント活動の拠点などの意見が寄せられました。

委員会ではすぐにできることとして展示スペースや町の観光案内の拠点とするとの方向性が確認されたほか駅舎隣の空き地の活用など長期的な検討もすることにしています。 -

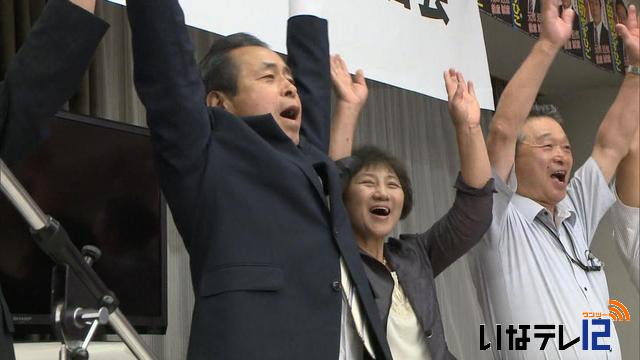

宮田村長選 小田切氏初当選

任期満了に伴う宮田村長選の投開票が21日行われ、新人で前の副村長の小田切康彦さんが初当選を果たしました。

清水靖夫村長の引退により、30年ぶりに行われた宮田村長選は新人の一騎打ちとなりました。

当選した小田切さんは前の副村長で無所属、新人の68歳。

元ルビコン勤務の小田切さんは「民間目線の村政」を訴え、元県議会議員の小原勇さんを敗り初当選を果たしました。

投票結果は小田切さんが3558票、小原さんが1780票で投票率は76.69%でした。 -

土用の丑の日 大忙しの1日

22日は土用の丑の日。

伊那市上新田で鰻の蒲焼を販売している塚原信州珍味では、注文の対応に追われ忙しい一日となりました。

厨房では店主の塚原慎也さんをはじめ、従業員が次々に入る注文の対応に追われていました。

こおばしい香りが漂う厨房では焼いた鰻が自慢のタレにつけられパック詰めされていました。

塚原さんによりますと鰻の仕入れ値は高騰しているということですが、値上げはせず提供しているということです。

塚原信州珍味には20日から22日までの3日間で1000人前ほどの注文が入ったということで、塚原さんらは汗だくになりながら、鰻を焼いていました。 -

ベスト8かけ熱戦 弥生・上農敗れる

夏の全国高校野球長野大会。22日は県内4球場でベスト8進出をかけ熱戦が繰り広げられました。

上伊那勢はシード校伊那弥生ヶ丘と初のベスト8進出を目指す上伊那農業高校が登場しました。

このうち諏訪湖スタジアムの第2試合、伊那弥生ヶ丘高校は田川と対戦しました。

弥生は初回、田川の3番清水にレフトスタンドに運ばれ1点を先制されます。

1点を追いかける弥生は3回ヒットなどで1塁3塁とすると内安打の間に1点さらにスクイズで逆転に成功します。

しかし4回表エース登内のファーストへの悪送球で一点さらに内野ゴロの間にもう一点を追加され逆転されます。

田川に2点を追加され5対2で迎えた最終回、弥生は この回先頭の野々村がヒットで出塁します。

しかしその後が続かず、5対2で田川に敗れシード校伊那弥生ヶ丘が姿を消しました。

県営上田野球場で行われた上伊那農業対上田西は1対6で上伊那農業が敗れ、上伊那勢はこの大会、勝ち残っているチームはなくなりました。 -

西箕輪地域交流センター安全祈願

来年度の竣工を目指す、伊那市の西箕輪地域交流センターの安全祈願祭が、22日伊那市西箕輪の建設予定地で行われました。

22日は、市の関係者や地区長など41人が参加し、工事の安全を祈願しました。

西箕輪地域交流センターは、現在の西箕輪公民館の老朽化に伴い移転建替をするものです。

建設場所はJA上伊那西箕輪支所の南側で、敷地面積はおよそ3,500平方メートルとなっています。

建物は、平屋建で延床面積は1,200平方メートルあり、現在の公民館の1.5倍の広さとなります。

交流センター建設の総事業費は、3億7,000万円で、来年7月の竣工を目指します。 -

伊那市西町の親子がマスつかみ大会

伊那市西町の青少年育成会は、21日、親子ふれあいマスつかみ大会を開きました。

この日は、伊那市の榛原河川公園東の河原で、マスつかみ大会が開かれました。

西町区の青少年育成会が毎年この時期に開いているもので、親子260人が参加しました。

河原に、体長20センチほどのニジマスが350匹、アマゴが10匹放流されました。

アマゴを捕まえた子どもには、お菓子のプレゼントが渡されていました。

捕った魚は、保護者がさばいて塩焼きにして、お昼に味わました。 -

高校野球長野大会 上伊那勢の結果

第95回全国高校野球長野大会。

上伊那農業高校は10対3の7回コールドで長野吉田高校に勝ちました。

22日は、上伊那農業高校と伊那弥生ヶ丘高校のベスト8をかけた試合がそれぞれ予定されています。 -

美和ダム 親子で探検ツアー

伊那市長谷の美和ダムで、21日、親子で楽しみながらダムの機能について学ぶ探検ツアーが行われました。

これは、「森と湖に親しむ旬間」に合わせ、天竜川ダム統合管理事務所などが去年から行っているもので、探検ツアーには30人が参加しました。

参加者は、職員に案内され、普段入ることができないダムの内部を見学しました。

ここは、ダムからの異常な水漏れがないか点検するための監査廊と呼ばれる場所で、参加者は、いくつもの階段を使って70mほど下りました。

職員は、美和ダムには、三峰川の洪水を調節する機能があることや、溜めた水は、発電や農業用水に利用している事などを説明していました。

天竜川ダム統合管理事務所では、「楽しみながら興味を持ってもらい、ダムの機能を知ってもらうきっかけにしていきたい」と話していました。 -

美篶青島の伝統行事「千社参り」

地区の安全を願い市内各地の神社に千枚の札を張って歩く伊那市美篶青島の伝統行事「千社参り」が21日、行われました。

これは、江戸時代から続く青島地区の行事で、その昔頻繁に起きていた三峰川の氾濫に悩まされていた住民が地域の安全を祈り行ったのが始まりとされています。

毎年土用の丑の日に近い日曜日に行われていて、平成21年には伊那市無形民俗文化財に指定されました。

21日は、朝6時から住民およそ90人が、9つの組ごとに市内の神社や道祖神をまわり、用意した千枚の札を張っていきました。

青島区の若林徹男祭事委員長は「青島の大切な行事の1つ。絶やすことなくこれからも続けていきたい」と話していました。 -

囲碁教室でプロ棋士が指導

日本棋院上伊那支部主催の、囲碁未来教室が20日、伊那市の伊那図書館で開かれ、台湾出身で日本棋院所属のプロ棋士熊ほう(ゆうほう)6段が指導碁を打ちました。

伊那市を中心に有段者から初心者まで子どもを含む11人がプロの指導を受けました。

熊ほうプロは同時に2人を相手に指導碁を打ち、途中に打ち方の説明をはさみながら指導していました。

日本棋院上伊那支部副支部長の池田輝夫さんは滅多にない機会だからしっかりコツを聞いて腕を磨いて欲しいと話していました。

囲碁未来教室は毎月2回ほど開かれていて誰でも参加できるということです。 -

「寒ざらしそば」の復活を目指して高遠そば組合が試食会

江戸時代、高遠藩から将軍家に献上されていたとされる「寒ざらしそば」の復活を目指している高遠そば組合は、20日、初めての試食会を開きました。

味の評価は上々のようです。

この日は、組合のメンバーや伊那市の行政、観光、商工会の代表などが出席し、打ちたての寒ざらしそばを味わいました。

今年1月、そばの実67キロを沢に沈め復活に向けた作業が始まりました。

高遠町地区で10年前まで商品化を目指す動きがありましたが途絶えてしまい、今年新たに、高遠そば組合が復活をめざして活動を始めました。

殻のついたままのそばの実を大寒の1月20日に水に浸け、節分の2月3日に引き上げ、その後、天日干しにして熟成させました。

寒にさらすことでアクが抜け、夏場でも美味しいそばが味わえるという、昔ながらの保存方法です。

きのうは、焼き味噌やくるみ、ごまなど様々な薬味も用意され、参加者が食べ比べていました。

高遠そば組合では、来年以降のそば店での提供を目指して研究を進めていくということです。 -

伊那地域最高気温31.3度

20日の伊那地域は最高気温31.3度と真夏日となりました。

長野地方気象台によりますと、21日は20日より気温が下がるということです。 -

高校野球長野大会上伊那勢の結果

第95回全国高校野球長野大会。

伊那弥生ヶ丘高校は5対2で更級農業高校に勝ちました。

21日は、上伊那農業高校の試合が予定されています。 -

資源を活かした地域づくり

伊那市高遠町と長谷地域で田舎暮らしを体験するエコツアーを毎年実施している東京のNPO法人環境文明21が11日、伊那市長谷総合支所で意見交換会を開きました。

意見交換会は人材や環境を活かして地域の活性化を図ろうと開かれたもので、地域住民を含む11人が集まりました。

意見交換では、高遠、長谷地区で観光や文化、スポーツなど様々な分野で活躍している人達に協力してもらってはどうかという提案や、

情報発信元として先月オープンした、ビジターセンターを活用して欲しいといった意見が出されました。

環境文明21では、長谷、高遠のファンを増やせるように、魅力あるエコツアーを計画する予定です。 -

消防ウォークラリー2013開催

小学生のうちから防災に関心を持ってもらおうと、「消防ウォークラリー2013」が20日、伊那市高遠町の高遠スポーツ公園で開かれました。

消防ウォークラリーは「様々な防災を体験することで家庭内での防災意識の向上や、地域の防災リーダーとしての素養を培ってもらおうと」毎年、伊那消防署が開いているものです。

高遠スポーツ公園一帯には、バケツを使った水運びや消火ホースの延長、煙の中を歩く体験など5つの課題が用意されていました。

今日は伊那市内の小学1年から4年まで10チーム、40人が参加して各チーム協力しあいながらタイムを競っていました。 -

伊那市で発掘された2つの化石 講演

伊那市の創造館で開かれている南アルプスジオパークの企画展に合わせ伊那市で発掘された2つの化石についての講演が20日、行われました。

講演会は、創造館の10回目の企画展に合わせて開かれたもので、会場にはおよそ20人が集まりました。

1億2千万年前の白亜紀の地層から発見された伊那市長谷の戸台の化石と、2000万年前の地層から発見された守屋山の化石について、それぞれ専門家が話をしました。

このうち、戸台の化石については東京都在住で戸台の化石保存会発起人の北村健治さんが講演しました。

北村さんは、地層の作られた時代を決めるために重要な役割を持つとされているアンモナイトの化石を、昭和38年に戸台層で初めて発見しています。

伊那市創造館の企画展は、来月19日まで伊那市の創造館で開かれています。 -

JR飯田線ワークショップをきっかけにごみ拾い

JR飯田線の駅や駅前の利活用について考えるワークショップで出された意見がきっかけとなり、参加者が20日伊那市駅前のごみひろいをしました。

20日はワークショップの参加者14人が伊那市駅前のごみひろいをしました。

JR飯田線の駅利活用ワークショップはこれまでに6回開かれています。

ごみひろいは静岡県を中心に全国で清掃活動を行っているNPOサプライズの水口航さんがワークショップのファシリテーターを務めていた縁もあり、行われました。

参加者はそろいのユニフォームを着て伊那市駅前のごみをひろいました。

30分間でおよそ10キロのごみが集まりました。

20日は伊那市創造館で6回目のワークショップも行われ、アイデアのまとめを行いました。

参加者からは「定期的に集まって考える場所が必要。高校生に呼びかけて集まりたい」「既存のイベントで飯田線利用者に特典をつけたらどうか」といった意見が出されました。

これまでに出されたアイデアは8月の7回目のワークショップで確認をしてまとめ、9月までに市長に報告するということです。 -

チョコっとりんごクッキー販売

辰野高校の生徒が授業の一環で商品開発した「チョコっとりんごクッキー」がリニューアルし、20日の文化祭で発売されました。

チョコっとりんごクッキーは、辰野町の米玉堂と辰野高校の生徒が考え、パッケージは伊那市の三洋グラビアが手掛けました。

去年発売されたクッキーのパッケージを白から高級感のある赤にし、味はシナモンを抑えて優しい味に改良したということです。

20日に行われた辰野高校の文化祭で販売されました。

チョコっとりんごクッキーは、1袋12個入り210円です。

9月上旬からスーパーなどで随時販売されるということです。 -

中国の小中学生 手良小で交流

伊那市が進めている訪日旅行を受け入れるインバウンド事業に基づき、中国の小中学生と手良小学校の児童が19日に交流しました。

手良小学校を訪れたのは、中国の芸術に長けた子どもたちで組織された楊梅紅国際小美術教育の一行です。

下は小学1年生から上は中学2年生までの29人と教師4人です。

体育館で行われた歓迎セレモニーでは、全校児童150人の拍手の中、旅行団が入場しました。

塩澤誠校長は、「日本と中国が大切な隣国という意識が芽生えることに期待したい」。

6年の代表児童は、「国を越えて交流しましょう」と歓迎のあいさつをしました。

中国を代表して中学1年のシュー・オウ君が「中国と日本の友情が永遠に続くことを願います」と英語であいさつしました。

アトラクションでは、手良小の6年生が太鼓演奏を披露しました。

給食を一緒に味わったあと、美術の授業も受けました。

一行は、市内で農家民泊を体験し、22日からは東京の美術館や博物館を見学、25日に帰途につくことになっています。 -

傾聴ボランティアの基礎講座 開講

高齢者などの話し相手になり心の健康のサポートをする、傾聴ボランティアの基礎講座が、19日に開講しました。

この日は、伊那市の福祉まちづくりセンターで開講式が行われ受講する67人が出席しました。

これまで、県が講座を開いてきましたが、今回、伊那市のメンバーでつくる傾聴ボランティア伊那が元気づくり支援金を受けて初めて主催しました。

初日は、東京都に拠点を置くNPO法人ホールファミリーケア協会事務局長の山田豊吉さんが講師を務めました。

山田さんは「傾聴ボランティアは普通の話し相手とは違う。相手の話しを否定せず、ありのままを受け入れる事が必要」と話していました。

傾聴ボランティア伊那は、現在27人の会員がいて、月に1、2回高齢者福祉施設などを訪問しています。

施設から、「もっとボランティアに来てほしい」という声もあるという事で、代表の立花典子さんは、「上伊那にあるほかの傾聴ボランティアグループと連携しながら、会員の増加と育成を進めていきたい」と話していました。 -

「志事道甲子園」 6人が思い語る

様々な業種で働く人達がメッセンジャーとなって仕事に対する思いを語る「志事道甲子園」が20日、伊那市のいなっせで開かれました。

志事道甲子園は、世代を超えて夢や志について語り合うことで地域を元気にしていこうと、上伊那地域でキャリア教育を推進している異業種団体ONEPLUSが開いたものです。

去年に続き2回目で、今回は中学校の教員や今年4月に入社した若者など6人が、仕事に対する思いを話しました。

このうち、伊那市富県で商品の開発や設計を行っている有限会社スワニーの橋爪良博さんは、祖父の代から続いていたモーターの部品の製造をやめ、設計の仕事を始めた当時を振り返りました。

「製造の世界で人生を生きていくと決意し、貯金と資金はゼロ、スタッフは1人。そんな状態で設計の仕事を始めた。成功するまで続ければいつかは成功すると信じて前向きに仕事をしている。覚悟できている思いは人に伝染して広まっていくもの。」

他に、今年4月から社会保険労務士として務めている白鳥佑弥さんは、感謝をテーマに話をしました。

「働くことがどんなに大変なことなのか実際自分が働いてみて分かった。両親に感謝している。」

ONEPLUSによると、他の地域でもこのイベントを開催する動きがあるということで、「地域をよくしていこうという取り組みが広がっていけばうれしい」と話していました -

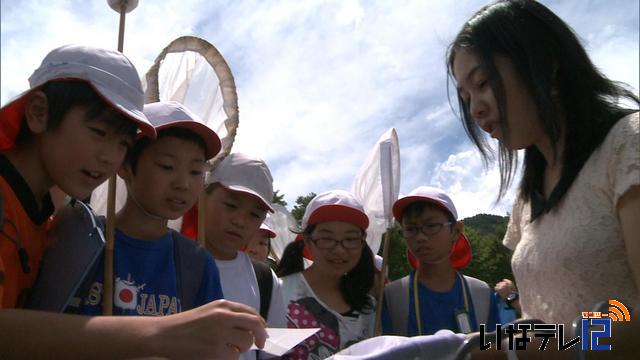

信大研究者から子ども達が昆虫採集学ぶ

国際科学技術財団が主催するやさしい科学技術セミナーが、19日、長野県で初開催され、信大の研究者の指導の下、伊那市ますみヶ丘をフィールドにこども達が昆虫を採集しました。

セミナーに参加したのは、箕輪北小学校の6年2組の25人です。

ますみが丘には、絶滅危惧種に指定されている蝶・ミヤマシジミが生息していて、こども達が観察しました。

セミナーでは、信州大学山岳科学総合研究所の江田 慧子助教が講師を務めました。

やさしい科学技術セミナーを主催する国際科学技術財団は、ノーベル賞に匹敵する顕彰をと始められた日本国際賞の贈賞事業などを行っています。

事業の一つ、35歳以下の若手研究家に100万円を助成する事業に、今年度、江田さんの研究が採択されたことから、今回、セミナーが開かれました。

1989年のセミナー事業開始以来230回のセミナーが開かれていますが、県内での開催は初めてです。

江田さんら、信州大学のスタッフの指導の下、子どもたちは、虫取り網でさまざまな昆虫を捕まえていました。

昆虫を捕まえたあとは、図鑑と照らし合わせて、種類を確認していました。

班ごとに、採集できた昆虫をまとめ発表しました。

財団では、地域の大学の研究が地域の資源として活用され、セミナーを受けた子ども達が科学に興味を持ってもらえたらうれしいとしています。 -

伊那市の保育園 伝統の川遊び

伊那市内の保育園は、伊那市長谷の黒川で川遊びを楽しんでいます。

19日は、東春近中央保育園と高遠第4保育園の園児や保護者が、黒川でニジマスを捕まえるなど川遊びを楽しんでいました。

旧伊那市の時代から30年以上続く伝統行事で、現在では全園が実施しているということです。

高遠第4保育園では、園児が捕まえたニジマスを保護者が捌いて炭火で焼いていました。

東春近中央保育園では、発泡スチロールの船や浮き輪に乗って園児が次々に川下りを楽しんでいました。 -

伊那インターで事故防止よびかけ

19日から夏の交通安全やまびこ運動が始まりました。

子どもと高齢者の交通事故防止を運動の基本に、4つの運動の重点が掲げられています。

運動初日の19日は、県内一斉に街頭啓発が行われました。

中央道伊那インターチェンジでも伊那市や南箕輪村の安全協会や伊那警察署などから100人が出て、ドライバーに交通安全を呼び掛けていました。

夏の交通安全運動は、25日までの1週間で、子どもと高齢者の交通事故防止が運動の基本です。

通学路・生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底、全ての座席でのシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、自転車の安全利用の推進、飲酒運転の根絶が運動の重点です。

今年のこれまでの伊那警察署管内での交通死亡事故は、箕輪町で3件、辰野町で1件の4件で、去年と同数です。

伊那警察署の青木辰夫署長は、「これ以上死亡事故を出さない、出せない状況。今日を契機に夏を乗り切り、秋、冬とゼロで乗り切っていきたい」と話しています。 -

伊那発!製造業ご当地お土産プロジェクトに344万円

県が特色ある事業を支援する地域発元気づくり支援金の上伊那地域の第2次分27事業が19日に内定しました。

設計・製造・組み立て・販売を完全地産で行う伊那発製造業ご当地お土産プロジェクトチームに344万円が内定しました。

開発費に450万円、シンポジウム開催に50万円の要望が出されていました。

飯田線駅の利用促進を図るためのイベント列車運行支援に145万円、建て替えが予定されている西駒山荘で資材をレース形式で行うイベントに57万円、西駒山荘の写真・資料展経費として52万円の支援が内定しました。

このほか、石工守屋貞治のワークショップやコンテンツ制作などに87万円の支援が内定しています。

元気づくり支援金の2次分に内定したのは、27事業2,714万円で、産業振興・雇用拡大、環境保全・景観形成に重点を置いた配分となっています。 -

防犯功労者表彰受賞

箕輪町の村田波津子さんは防犯功労者として、長野県少年警察ボランティア特別功労者会員表彰を受賞しました。

今日は、伊那警察署で表彰伝達式が行われ、青木辰夫伊那警察署長から村田さんに賞状が手渡されました。

6月19日に開かれた長野県少年警察ボランティア協会表彰式で、多年にわたり安全で安心な街づくりに貢献したとして、防犯功労者表彰を受けました。

箕輪町木下の少年指導委員、村田波津子さんは、13年間に渡り、町内の娯楽施設や遊技場、駅などの見回りや少年たちへの声かけなどを行って来ました。 -

希望舞台の演劇「焼け跡から」8月6日に上演

東京都に拠点を置き全国各地で旅公演を行っている劇団「希望舞台」の演劇「焼け跡から」が、8月6日に伊那市のいなっせで上演されます。

17日、伊那市を中心とした有志でつくる実行委員会が、上演に向けて2回目の会議を開きました。

劇団「希望舞台」は、生活の中に芝居を届けることで地域の絆を深めてもらおうと、年間30回の公演を全国で行っています。

8月に伊那市で上演される演劇「焼け跡から」は、第二次世界大戦後の信州が舞台です。

実在した長野市にある寺の住職をモデルに、新米和尚が戦争で家族を失った子供たちを寺で預かり、戦後の混乱期を生きるために戦う様子を描いたストーリーです。

この日は、実行委員会のメンバーで常圓寺住職の角田泰隆(つのだたいりゅう)さんによる講演も行われ、参加者は、戦争の悲惨さや平和思想への理解を深めていました。

伊那市のいなっせで上演される劇団「希望舞台」の演劇「焼け跡から」は、8月6日(火)午後2時と午後7時の2回公演で、チケットは前売り3千円となっています。 -

最高気温30.7度 3日連続の真夏日

18日の伊那地域の最高気温は30.7度で、3日連続の真夏日となりました。

伊那市美篶の下川手にあるヒマワリ畑です。

地域農地・水環境継承の会が育てているもので、現在満開です。

長野地方気象台の週間予報によりますと、県内は高気圧に覆われ晴れる日が多く、25日まで最高気温30度前後の日が続くという事です。

このヒマワリの見ごろは、8月中旬頃までだということです。

411/(火)