-

どうぞのいす、もくれんの家で紙芝居や演劇を披露

伊那市西町の福祉事業所「どうぞのいす」は28日、地域のお年寄りに紙芝居や小話を聞いてもらおうと、狐島の宅幼老所「もくれんの家」と訪れた。どうぞのいすとして地域に貢献したいという思いと、障害者が社会の中で自立的に働いていくための取り組み。今後は、伊那小学校の学童クラブなども訪れることを予定しており、要望があれば各地区へ出向いていきたいとしている。

どうぞのいすは、障害者がいきいきと働き、しっかりとした収入を確保できる職場を目指している福祉事業所。ハンディがあっても個人の持ち味を生かした取り組みを職業につなげていきたいと、同事業所を定期的に手伝う山岸峰司さん(19)は、6月末から小話を練習してきた。

山岸さんは、テレビ番組「笑点」の登場人物を真似たり、だじゃれを交えた小話を披露。外部の人に披露するのは初めてで、緊張した様子だったが、お年寄りたちも、山岸さん独特の世界を楽しみながら温かく見守った。

マネージャーの古畑愛さんは「人を幸せにしていると感じられることは本人たちにとっても良い影響を与える。地道にできることからやっていきたい」と話していた。

また、紙芝居披露もあり、お年寄りは懐かしそうに楽しんでいた。 -

シルバー人材宮田事業所が奉仕活動

役場の庭木、きれいにお手入れ

駒ケ根伊南広域シルバー人材センター宮田事業所は27日、宮田村役場の庭木せん定や草刈りなどの奉仕活動を行った。63人の登録会員のうち50人ほどが参加。「村の顔である役場周辺をきれいにしたい」と、ボランティアで汗を流した。

同センターが受託する事業のなかで最も多いのが庭木の手入れや草刈り。精通している会員が、プロの手仕事で手際良く作業していった。

この奉仕活動は7年ほど前から毎年実施。清水靖夫村長は「いつもありがたい。本当にきれいになった」と感謝。

同事業所の後藤元紀さんは「村にはお世話になっており、少しでも役に立てれば」と話していた。

村内では同センターが受託する仕事量が増えており、一緒に働く新規会員を幅広く募集中。仕事の依頼も受け付けている。問い合わせは同事業所85・5912まで。 -

伊那市災害ボランティアセンターの終了

伊那市社会福祉協議会は25日、今回の大雨による被災地支援のために設置した災害ボランティアセンターを終了した。

被災地からのニーズを受けてボランティアを配置する予定だったが、調査の結果、今回は被災者からの要望がなかった。

今後、被災地からのニーズがあった場合、通常のボランティアセンター業務として対応したいとしている。 -

明社協災害募金活動

明るい社会づくり運動駒ケ根市協議会(堀内照夫会長)は26日、7月豪雨災害の被災者に対する見舞いのための募金活動を駒ケ根市内の大型店やスーパーなど7カ所で行った。ベルシャイン駒ケ根店の店頭には堀内会長はじめ会員4人が立ち、訪れる買い物客らに募金を呼び掛けた。買い物客らは快く呼び掛けに応じ、硬貨や紙幣を募金箱に入れていた=写真。

堀内会長は「福祉のための街頭募金を毎年行っているが、今年は豪雨の被害が大きかったため、急きょ切り替えた。困っている人のために少しでも役に立てばうれしい」と話した。 -

駒ケ根ライオンズクラブ新体制発足

駒ケ根ライオンズクラブは26日、服部信彦新会長の下で7月に発足した06年度の新体制を発表した。服部会長は「71人の会員とともに最大限の努力をしていきたい」と抱負を語った。

会長スローガンは「『例会』に学ぶ」。マンネリ化しやすい例会のあり方を原点に戻って見つめ直す新会長の強い思いが込められている。基本方針は▽「例会」の充実▽重点事業の継承▽青少年への良き環境づくり▽我々は奉仕人(ほうしびと)であり惜しまない竏窒ニしている。06年度は月2回の献血をはじめ、スポーツ少年団やリトルリーグへの支援、清掃や植樹などの奉仕活動を行っていく。

主な役員は次の皆さん。

▽会長=服部信彦▽前会長=北原公和▽第1副会長=井口美義▽第2副会長=原清美▽第3副会長=下平文隆▽幹事=吉澤正敏▽会計=米山正和▽Lテーマー=伊藤政文▽テールツイスター=田中敬男▽副幹事=宮澤宏彰▽副会計=小池強▽副Lテーマー=新井博▽副テールツイスター=桃澤克芳 -

災害支援ボランティア本格始動へ

登録ボランティア募る箕輪町が26日正午、北小河内の中村地区と久保南部竹の腰地区周辺に出していた避難勧告を解除し、町内すべての避難が解除されたことに伴い、町災害支援ボランティアセンターは27日から、登録ボランティアによる支援を本格的に始める。ボランティアの登録を受け付けている。

29、30日を町災害復興支援重点日とし、集中的な手伝いを計画。支援地は町内の被災場所。「同じ町に住む仲間として、ぜひ力を合わせてがんばっていきたい」という。

センターは沢のニューライフカタクラ跡地。ボランティア登録の受付は町内の人。受付時間は午前9時縲恁゚後4時。作業当日は午前9時にセンターに集合。作業のできる服装で、健康保険証、弁当、飲み物、スコップ、軍手などを持参する。

事前登録は26日までに個人45人、企業や市民団体など11団体。27日は個人と団体で20人以上が支援作業にあたる予定。

登録は同センター(TEL090・2149・3551)へ。 -

伊那市社会福祉協議会に災害ボランティア本部設置

大雨による土砂災害の大きかった地区の復興支援のため、伊那市社会福祉協議会は26日、災害ボランティア本部を設置する。市内や近隣市町村からボランディアを募り、現地のニーズに応じて個人宅での泥だしや家財の片付けなどに派遣する。現地の要望は社協職員が現地で調査するほか、直接社協に寄せてもらう。

深刻な土砂災害に見舞われた西春近柳沢地区などでは25日、県や市が土砂の運び出しをはじめている。しかし今回の大雨では、家屋内に土砂が流入した個人宅も多く、土砂の運び出し、家財の片付けなど、で人手を必要とする場面が想定され、広く人員を募ることを決めた。

ボランティアは長靴など、作業のできる支度でスコップ、飲料水などを持参する(一日がかりで参加する場合は昼食も持参)。作業に参加する前に市社協でボランティア登録をする。

受け付けは午前8時から。

問い合わせは伊那市社会福祉協議会(TEL73・2541)へ。 -

箕輪町災害支援ボランティアセンター設置

箕輪町社会福祉協議会は24日、災害支援ボランティアセンターを沢のニューライフカタクラ跡地に設置した。ボランティアの事前登録を受け付けている。

ボランティアの作業場所は、土石流災害のあった北小河内中村地区が中心。作業内容は土砂の片付け、土砂が入った屋内の片付け、食事の用意、避難者の話し相手などの予定。ボランティアは手弁当、無報酬。町の避難勧告解除後に活動を始める。

事前登録は24日までに個人8人、企業や市民団体など6団体が登録している。

ボランティアセンターには、NPOや県社会福祉協議会、量販店などから町社協に送られた支援物資を運び込んだ。物資は飲料水のほか作業に使うスコップ、水切りモップ、デッキブラシ、ホース、ジョウロ、長靴、タオルなど。

ボランティア登録を受け付けるのは町内の人で、受付期間は8月11日まで。受付時間は午前9時縲恁゚後4時。ファックスは毎日24時間受け付ける。登録の連絡先はTEL090・2149・3551、FAX79・6770へ。総務はTEL090・4011・6157、ボランティアのニーズはTEL090・5753・7530へ。 -

上伊那遊技場組合、たかずやの里へ乗用車1台を寄贈

上伊那のパチンコ店でつくる上伊那遊技場組合(20ホール、川島正広組合長)は20日、伊那市富県の児童養護施設「たかずやの里」へ乗用車1台を寄贈した=写真。

地域貢献を目的とした取り組みで、これまでは老人福祉施設などに寄贈をしてきた。今回は、上伊那福祉協会要望があったたかずやの里への寄贈が実現した。

川島組合長は「パチンコ店は町中にあり、多くの人に身近に遊んでもらっている。そうしたことに感謝をこめ、楽しんでもらったお金の一部を社会に役立ててもらっている」と話した。

目録を受け取った竹内光理事長は「県などの補助で施設運営をしている。これまでも車が必要だと感じていたが、高額で手が回らなかった。大切に乗っていくようにしたい」と語った。

車両は5人乗り用の1500cc。今後は、児童の送り迎えや行事ごとなど、あらゆる場面で日常的に活用していくという。 -

東部保育園園児がアマゴを放流

天竜川漁業協同組合飯島分会と田切クリーンセンター(飯島町田切、前田英司社長)は13日、東部保育園児ら45人を招待し、郷沢川下流で体長10センチのアマゴの稚魚1000匹を放流した。

管理型最終処理場を運営する同社が、地域の環境保全を願い、毎年、漁協に協力して実施する放流は、今年で10年目。川や水に親しんでもらおうと、今年も園児を招待した。

園児らは持参したビニール袋に5、6匹ずつ分けてもらい、川岸から「大きくなって」「元気に泳いで」と声を掛けながら放した。 冷たい水に放たれた飯島産のアマゴは、銀鱗を踊らせ、たちまち流れに消えた。 -

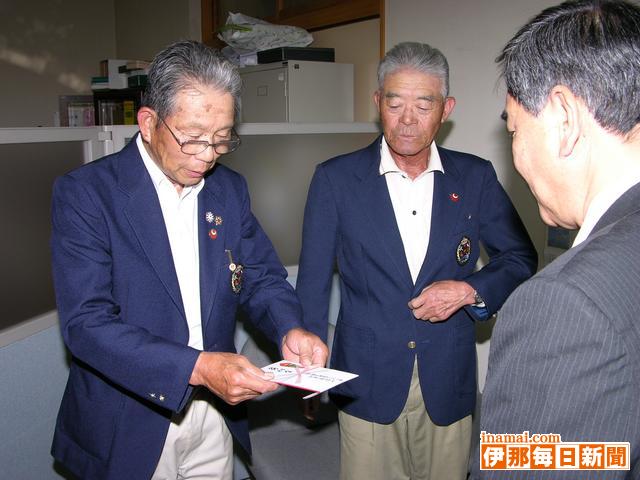

チャリティゲートボール寄付

14日、第12回ゲートボール愛好者チャリティ大会を市営グラウンドで開いた駒ケ根市体育協会ゲートボール部(小原淳一部長)は、市社会福祉協議会(竹内正寛会長)に同大会で集まった参加費の一部5万円を寄付した。小原会長と松尾安彦副会長が市社協を訪れ、竹内会長に寄付金を手渡した=写真。竹内会長は「志に感謝する。善意銀行に積み立て、社会福祉のために有効に使いたい」と礼を述べた。

同大会には約110人が参加した。 -

伊那市社協が交通弱者の送迎ボランティアを募集 ~ボランティアによる交通弱者の足の確保を目指す

伊那市社会福祉協議会は、一般交通機関の利用が困難な高齢者や障害者の送迎を担う運転ボランティアを募集している。ボランティアの主な仕事は、社協が行う筋力トレーニング教室を利用する障害者・高齢者や、上伊那郡市外の遠隔地まで通院する障害者の送迎。将来的には人材を各地に確保し“地域の支え合い”という形で交通弱者の足の確保につなげたい考えだ。

4月から、交通弱者の足として活躍してきた「福祉有償運送」にさまざまな制約が課せられるようになり、サービスからもれた交通弱者の足の確保が課題となっている。打開策の一つの手段が金銭の授受が発生しないボランティア送迎。一部には、市から借りた車を使い、ボランティアが送迎を担う準備を進める地区も出てきた。

社協でも、独自に一般ボランティアを募り、送迎サービスを提供していた過去がある。しかし、市の請け負い事業になってからは固定の運転手が確保され、ボランティアが社協から離れてしまった。今回の取り組みは、ボランティアの機運を高め、再度つながりを復活させる狙いもある。担当者は「介護保険が始まってから『福祉はプロがやる』とされてきたが、地域の力が必要」と語る。

長距離送迎は、市が交付する移送サービス利用助成券の対象(上伊那郡市、諏訪市)外となる病院を利用する人に向けたサービスで、社協が貸し出した車をボランティアが運転し、利用者がガソリンを満タンにして再び社協に車を返すようにする。高速利用代金も利用者負担。サービス提供者は移動にかかる実費程度で目的地までの行き来ができる。

ボランティアには、個々の事情に応じてさまざまな形で参加してほしいとしている。車いすの扱い方、福祉車両への車いすの固定方法などの実習をした後、ボランティアに入る。

問い合わせは市社会福祉協議会(TEL73・2541)へ。 -

障害者が駒ケ根市、県にバリアフリー訴え

「歩道の段差を何とかなくしてほしい」竏秩B駒ケ根市北割一区の中城忠さん(78)は13日、県道を管理する上伊那建設事務所と市道を管理する駒ケ根市の職員らに対し、歩道の段差をなくすなどのバリアフリー化の必要性を強く訴えた=写真。「過去に何度か改良を訴えたがなかなか実行してくれない。道路行政の担当者に障害者の苦労を実感してもらうことで少しでも改良につながれば」と職員らに自身が使う電動カートを貸し、歩道の段差を通過する時の衝撃などを体感させた。代わる代わるカートに乗った職員らは「確かにかなりのショックを感じる」「バランスを失いそうで怖い」などと感想を口にしていた。

10年前に脳梗塞を患い、右半身が不自由になった中城さんは日常の移動を電動車いすやカートに頼るが、市内を移動する際に多くの個所で通行の支障を経験してきた。「たかが2センチの段差でも車いすにとっては大変なこと。元気な人には分からないかもしれないが…」と段差のある市内の交差点などを撮影した写真を示しながら、数々の問題個所について説明した。中城さんは「道路建設予算のうち1%でもいいからバリアフリーのために回せないか。障害者が気楽に出歩けるまちにしてほしい」と訴えた。訴えを聞いた県、市の職員らは、状況を見た上で検討していきたい竏窒ニしている。 -

飯島町保育園審議会

飯島町は8日、役場で保育園運営審議会(宮下覚一会長)を開き、「第2子以降の児童の保育料は3分の1軽減する」改定案を示し、了承された=写真。

この改定により、町の負担金は1億3080万円余で、国の基準より軽減率は25・3%。保育料徴収額は△12・6%、7月改定で試算すると、町の負担額は前年比940万円の増額になる。 このほか、2人以上同時在園の保育料軽減措置は継続する。土曜日の延長保育の新設、1時保育の改定などが示された。

また、飯島東部保育園建設(3園統合)計画について▽通学路の安全確保や送迎バス、待合所、統合までの日程の説明があった。

説明では▽新飯島東部保育園建設工事10月末完成▽解体工事、東部保育園06年12月完了、田切・本郷保育園07年3月完了▽閉園、東部保育園06年11月、田切・本郷保育園07年3月▽開園、東部保育園06年12月、田切・本郷保育園07年4月-とした。 -

心こめた製品、兄弟の結婚式に

通所利用者の手作りの品を製品化し、販売している宮田村福祉作業所。昨年から通う20歳の男性は、近く結婚する兄弟のために、式の引き出物に使ってもらおうと、ハンディモップ40個を心こめて仕上げた。作る喜び、使ってもらえる幸せ。黙々とものづくりに励む利用者にとって、今回の出来事は新たな意欲にもつながっている。

アクリル毛糸を使ったハンディモップ。作業所の人気商品のひとつで、この男性が主に製作を担当している。

兄弟の結婚式用とはいえ、今回のような大量注文は作業所にとっても初めて。

普段よりラッピングを華やかにするなど、工夫も凝らした。

「自分のつくったものを贈れるのは、本当にうれしい」。

毛糸を均等に切り、しばりつけていく根気のいる作業だが、喜んでもらおうと、一つとして妥協はない。

「今回は家族のためだが、目的があって誰かのために作るということは利用者にとっても張り合いになる」と作業所のスタッフ。

古布の再生、香り袋、ビーズアクセサリー

など同作業所は利用者の創作意欲を伸ばして製品化しており、今後は記念品用としても幅広く受注していきたい考えだ。

製品に関する問い合わせ、注文などは同作業所85・5808まで。 -

KOAがバザー売上金10万円を寄付

KOA(本社伊那市)は12日、箕輪町にある特別養護老人ホーム「みのわ園」を訪れ、10万円を寄付した。

寄付金は、6月に上伊那生産拠点「パインパーク」で開いた感謝祭のバザー売上金のすべて。

施設には、バザー担当者ら4人が訪問。

総務センターゼネラルマネージャー米沢英俊さんは、感謝祭の様子などを紹介し「有効に使っていただければ」と利用者に寄付金を手渡した。

小池喜志子施設長は「車いすがほしいと思っていた。ありがたいこと」と感謝。寄付金でリクライニング式の車いすを買い、送迎用に使いたいとした。

バザーは12回を数え、例年、福祉施設などに寄付している。今回も上伊那福祉協会に要望を聞いた。バザーには社員152人からタオル、陶器、おもちゃなど約570点が集まった。格安とあり、大盛況だった。 -

天竜川と小渋ダム周辺で河川清掃

中川村は小渋ダム周辺と天竜川河畔で12日、100人余が参加し、河川美化清掃をした。

天竜川河畔では沿川14地区の住民、魚協、建設業者ら50人余が参加、飯島町境の飯沼橋から渡場まで、5班に分かれ、天竜川に沿って歩き、可燃ごみや不燃ごみ、粗大ごみを拾い集めた。また、帰化植物のアレチウリも抜き取った。

小渋ダム周辺では、村観光協会会員や村議、商工会、天竜川ダム管理事務所職員ら50人余が参加し、県道の側溝や遂道、ダム湖周辺に投げ捨てられた空き缶やペットボトルなどを拾い集めた。

1時間30分の作業で、空き缶やペットボトルを中心に90袋余のごみのほか、テレビなどの粗大ごみも拾った。 -

桜守が千人塚公園で桜育成活動

)

飯島町の信州飯島桜守約10人は9日、千人塚公園で、城ケ池周辺の桜を中心に、桜の育成活動をした。

参加者は電動草刈機や草刈りがま、せん定はさみを持って集まり、木の周辺の草刈りのほか、地衣類の除去や根元から出たひこばえの整理、てんぐす病の枝の伐採などに精を出した。

この日は雨により中止の判断をしたが、すでに桜守が集まったため、参加者だけで作業をした。 -

なごみ家で流しそうめん

宮田村町二区の福祉交流施設「なごみ家」で10日、恒例の流しそうめんが振る舞われ、訪れた利用者らが「夏の味」に舌鼓を打った。昼時の強い日差しが照りつける芝生の庭に集まった約20人の利用者らはそれぞれ薬味を入れたおわんを持ち、流れてくる白いそうめんをはしでさっとすくっては「冷たい」「おいしいね」などと笑顔で話しながら次々と口に運んでいた=写真。

流しそうめんはなごみ家がオープンした3年前から、夏の行事として毎年欠かさず行われてきた。そうめんの流れる仕掛けは昨年まで竹で作っていたというが、今年は金属製の材料を使って半円形に加工した。担当者によると「竹だとどうしても直線コースになっちゃうでしょ。せっかくの機会だから、みんなで丸く輪になって食べたかった」という。 -

戦傷病没者追悼式

飯島町社会福祉協議会(堀越幸夫会長)は11日、戦傷病没者追悼式を文化館で開き、遺族や来賓ら約150人が参列し、明治以降の戦争犠牲者380余柱の御霊安かれと祈り、恒久平和の誓いを新たにした。

ステージ中央の祭壇には「御霊」の柱が安置され、色とりどりの花で飾られ、供物が供えられた。

堀越社協会長は「国難に殉じ、妻子やふるさとを偲びつつ、国内外で散華された英霊のみなさんのことは永遠に忘れることはできない、痛恨の極み。飯島町は新町発足50周年を機に、心新たに健康で幸せを実感できるまちづくり、ともに生きる福祉のまちづくりにまい進したい」と式辞を述べた。

黙とうに続き、高坂町長は「今日の繁栄と平和は英霊のみなさんの尊い犠牲により築かれたことを忘れず、町民の智恵と汗を結集し、誇りと自覚を胸に、自立し、持続可能のまちづくりを進めたい」と誓った。

また、飯島町遺族会長の坂井武司会長は「昭和19年11月、父は厳寒の千島の海に沈み、家族に限りない悲しみと別離をもたらした。遺族の1人として、英霊が静かに安らかに眠り、この平和が長く続くことを願う」と追悼の言葉を述べた。

この後、出席者全員が追悼の思いを込めて、白菊の花を捧げ、厳粛のうちに式を閉じた -

御座松キャンプ場でモミジの育樹作業

飯島町の植栽ボランティアの会(中村満夫会長)は9日、約20人が参加し、御座松キャンプ場で、昨年と今年5月に植栽したモミジ約100本の周りの草刈りや施肥、つる切り作業をした=写真。

電動草刈機やかまを持って集合した参加者は、1-1・5メートルに生育したモミジに絡まったフジヅルを切ったり、身の丈ほどに伸びたヨミギやカヤを刈り取り、ニセアカシアなどの雑木も伐採し、モミジの日当りを確保した。

また、モミジの根元には施肥も行ない、順調の生育を願った。

植栽地は川沿いの砂地で、もともとある雑木やフジヅルが茂り、モミジの成長を阻害しているため、育樹作業を計画した。

) -

宮田駅周辺で美化活動

祇園祭を前に、村の玄関口であるJR宮田駅をきれいにしようと、宮田村ボランティア連絡協議会(仁科智弘会長)は9日朝、宮田駅構内と周辺の草刈や清掃など美化活動をした。

約20人が参加、雑草を抜いたり、草刈りかまで伸びた草を刈ったほか、トイレ内外の掃除に取り組んだ。

同協議会は「宮田村の環境を美しくする活動」として、毎年、村内の施設の美化活動に取り組んでいる。 -

ご近所助け合い活動実践セミナー

中川村・村社会福祉協議会は8日、中川文化センターで「お互い様の地域づくりを考える」をテーマに、ご近所助け合い活動実践セミナーを開いた=写真。約90人が参加し、住民流福祉総合研究所の木原孝久さんの基調講演に耳を傾け、グループ活動で住民支え合いマップづくりをし、近隣住民の日常生活や、災害時における助け合い活動に理解を深めた。

木原さんは「ご近所助け合い活動の実践-支え合いマップから地域が見えてきた」と題した講演で、「なぜ、今、隣近所の助け合いが必要か」について「地震の時、75%が近隣住民が被災者を助けた。空き巣も住民の目があればあきらめる。近所のしっかりした気配り、目配りは防犯、防災、福祉の決定版」とした。

また、関係者流助け合いと住民流助け合いの違いについて、関係者流は担い手の都合が、住民流は受け手の都合が優先するとし「困った時、助けを頼めば、住民は助けてくれる。自ら『助けて』と言えること、助けられ上手になることが老後に効く。福祉は担い手と受け手で成立する。担い手は上手に助け、受け手は上手に助けてもらう、両者が良い関係を築くことが大切」と話した。

この後、9グループに分かれ、テーブルにマップを広げ、課題に沿い、11項目の事実をマップ上に書き込み、各地区の住民支え合いマップづくりの参考にした。 -

大原地区で介護教室

宮田村の大原区女性部と保健補導員会は9日、大原区集会所で、講師に下伊那日赤の細江久子看護師を招き、介護教室を開いた。

20人余の参加者を前に、細江さんは「ベッドの方が介護しやすいが、慣れない人は落ちる恐怖もある。介護ベッドは買うよりも借りる方が経済的。介護保険適用で、負担は1カ月1000円から1500円程度で済む」とアドバイスした。

参加者が交代にモデルになった実習で、細江さんは「まず、○○さん、着替えましょうと声かけが大切。手を胸の上で組ませ、ひざを曲げ、体をコンパクトにすると、動かしやすい。ひじや手首、肩など関節を持つと安定する」とした。

また「自立に向け、1から10まで介護者が全部世話するのでなく、やれることは自分でやってもらうことが大切」と介護のポイントも。 -

ふれあい喫茶「ありがとう」オープン

宮田村福祉作業所は8日、通所利用者の新しい働く場として喫茶コーナーを入居する町2区の仲なかふれあいセンター内にオープンした。公募で決まった名称はふれあい喫茶「ありがとう」。地域とのふれあいを持ちたいと、多くの利用を呼びかけている。

コーヒー、ジュースなどドリンク類が充実。トーストやクッキーなどの軽食も用意し、価格は100円から250円と抑えてある。

火、水、金曜日の午前10時から午後4時まで営業。通所利用者のうち希望者が交替で店員として勤務する。

名称を考えたのは矢澤悟さん=駒ケ根市赤穂=。佳作には吉川加奈子さん=宮田村=の「フレンドリー」を選んだ。

この日は、地域の人も数多く見守るなか、作業所メンバーがテープカット。

「素敵な名前に決まった。地域に親しみを持ってもらえる場所にしたい」と、期待を寄せていた。 -

リゾートホテル開業記念で養護施設の児童ら招待

駒ケ根市の駒ケ根高原、駒ケ池のほとりに新築されたリゾートホテル「中央アルプス駒ケ根高原リゾートリンクス」が7日、開業した。記念企画「足長おじさんの七夕会」として、本社のある岡崎市の児童擁護施設「岡崎平和学園」の児童と保護者ら約40人を同ホテルに、同時に豊岡村の児童擁護施設「慈恵園」の児童らを姉妹ホテルの三河湾リゾートリンクスに招待した。駒ケ根高原のホテルを訪れた児童らは、慈恵園の職員ら15人でつくる「リングリングハーモニー」による本格的なハンドベルの演奏を楽しんだ=写真。七夕にちなみ、短冊に願い事を書いて笹に吊るしたり、慈恵園を訪れて児童らと交流するなどした。

8日は駒ケ岳ロープウェイで千畳敷に登ったり、市内の名刹光前寺などを訪れる予定。

同ホテルは鉄筋3階建て、述べ床面積約350平方メートル。全洋室70室。男女それぞれの大浴場と露店風呂(温泉は露店風呂のみ)がある。料金は2人1室・1泊2食付きで1人1万500円から(11月下旬縲・月初旬)。レストランは80席のビュッフェ式。迎賓館やホテルオークラで料理長を務めたシェフが腕を振るう。料金は夕食2625円縲怩ニリーズナブルな設定。 -

箕輪町図書館サークル

せせらぎ会

朗読ボランティア団体として86年2月に発足し、今年20周年を迎えた。20歳代から50歳代の女性14人で始まり、現在は男性1人を含む18人で活動している。

「目の不自由な人や寝たきりのお年寄りに読書の機会を」と、発足当初の活動は、小説などをテープに吹き込んで貸し出すボランティア。音読の大切さを考え、発声練習などの基礎を大事にし、会独自で講師を招いて学習したり、朗読講座などを受講するなど、よりよい音読を目指して熱心に学び合ってきた。

録音室がないため、各自が家で録音しなければならないなど苦労もあったが、待っている人たちのためテープ作りを続けてきた。

5年ほど前から、県で同様のテープ貸し出しが始まったことで活動は縮小したが、その一方で、町図書館や町社会福祉協議会の事業に参加するなど、活動の幅を広げてきた。

現在は月1回の例会、伊那市の福祉施設訪問、町の「広報みのわ」と町社協だよりのテープ作り、いきいき塾訪問などの活動があり、年1回は図書館の「おはなしこんにちは」を担当し、社協の「ふれあい広場」では、常連として読み聞かせや紙芝居などを発表している。

伊那市の身体障害者療護施設「大萱の里」への訪問は5年前、会員の一人が入所している友人を訪ねたことがきっかけだった。会員が友人に対面朗読をしたことを聞いた職員から、「入所者に喜んでもらえるような訪問をお願いできないか」と話があり、会としても願っていたこと-と訪問が始まった。およそ月1回のペースで訪れ、大型紙芝居や大型絵本、パネルシアターなどのほか、皆で楽しめるように歌やクイズなども織り交ぜる。

「ボランティアといっても、精神的な豊さを感じたり、自分がいやされたり、ハッピーな気持ちになったり、私達が与えてもらうことのほうが多い」と会員。「自分が好きな朗読で楽しんで、それを聞いていただけてありがたい」という。

今年は、公民館の「現代文学講座」の依頼を受け、毎回講座で学ぶ文学の朗読を担当。「やりがいがあり、会の活動の幅が広がった。新たな勉強の場を与えてもらい、会が活性化する」と、練習にも熱が入っている。

朗読は、各自が家で黙読し、声を出して読み、漢字の読みは辞書で調べるなどして準備。例会で読み合わせ、読みの確認をする。「正しく読む」「相手によく伝わること」を考え、「自分なりに作者の思いを伝えられるようにしたい」と、繰り返し繰り返し読み深める。

「自分の勉強になり、物の見方も変わる」「いろいろな方と接することで自分を高められる」という朗読の活動。「音読の勉強をもっとして、ボランティアの範囲を広げたい」「日本語の尊さ、味わい、言葉の持つ意味などを体得し、活動していきたい」。新入会員はいつでも歓迎で、20年の節目を機に、さらなる活動の発展を願っている。(村上裕子) -

福祉作業所ラベンダー収獲

宮田村福祉作業所は4日、香り袋や枕などの製品用として栽培しているラベンダーを収獲した。今年は枯れてしまったものが多く、少し肩を落としつつも、通所利用者は熱心に作業した。

香り袋などは同作業所の人気製品のひとつ。3年前から役場横の畑でラベンダーを栽培して、用いているが、今年はなぜか半分以上が枯れてしまった。

「天候などが良くなかったのかなぁ」と利用者も残念顔。それでも残ったラベンダーを収獲した。

1週間ほど乾燥させた後に、ほぐして、製品の材料として使う。 -

NPO法人「樹」グループホーム立ち上げを目前に学習会

9月を目標にグループホーム設立の準備を進めているNPO法人「樹」は3日夜、新しいグループホームの紹介を兼ねた学習会を開いた。約40人が集まり、駒ヶ根市の県西駒郷地域生活支援センターの山田優所長と、同市のグループホーム・大原ハイツで世話人を務める林俊子さんを迎え、グループホームの意義や世話人としての役割などを学んだ。

山田さんは「施設で暮らす障害者の多くが利用者自らが希望した施設に入所しておらず、応援があればグループホームで暮らしてみたいと感じている」と語り、県モデルとして障害者福祉を創り上げてきた西駒郷の地域移行について紹介。必要な支援があれば障害がある人でも地域で自律的に生活していくことができることを示した。

また「グループホームの世話人は入所者対職員といった明確な関係性を持ちにくい難しさがあり、世話人が悩みなどを抱え込んでしまわないよう、地域との関係を築いていくことが重要」と語った。 -

「天竜川流域侵略植物駆除大作戦」30日に

川環境の回復を目指す天竜川ゆめ会議(福澤浩会長)は「天竜川流域侵略植物駆除7・30大作戦」として30日に天竜川流域などの8カ所で一斉にアレチウリ駆除を実施する計画で、当日の参加者を広く募集している。事前申し込みは不要で当日各会場で受け付け。服装は長靴、長袖、長ズボン、帽子、皮手袋または作業用ゴム手袋、首にタオル。日程は▽午前7時受け付け開始▽7時30分開会式・作業説明▽8時作業開始▽9時30分作業終了・閉会式▽10時解散竏・中川村会場のみ午前9時受け付け開始縲恊ウ午解散)。

実施場所(上伊那関係分)は次の通り。

▽辰野町・みつい渕▽宮田村・大久保地区▽駒ケ根市=新宮川合流点▽中川村・田島やな場周辺

問い合わせは実行委員会(緑地計画内)TEL83・7744へ。

162/(月)