-

TPP交渉参加に危機感 JAが緊急集会

JA上伊那は、加盟国間での関税撤廃で貿易拡大をはかろうというTPP=環太平洋戦略的経済連携協定への政府の交渉参加に反対する緊急集会を12日、本所駐車場で開きました。

小雨の降る中、緊急集会には、JAの役職員150人が参加しました。

集会では、TPP反対を訴える街宣車の出発式や政府が来年6月から関係国との協議を始めるなどとする経過報告などを行い、TPP交渉参加反対をアピールしました。

JAは、農林水産業の崩壊を招き、関連産業を含む地域経済が大打撃を被ることは、必至だとして、TPP交渉参加に反対しています。

午後には、生産者も含めた集会も開いて、TPP交渉がもたらす国内の農産物への影響などについて説明を受けました。

集会では、「農業だけでなく、農村地域経済や雇用に大きな打撃を与えるTPP交渉への参加は断固反対し、大きな運動に展開させていく」などとした集会宣言を確認しました。

農林水産省は、TPPを締結した場合、国内農業生産は4兆1千億円減少し、食料自給率は、現在の40%から14%まで低下すると試算しています。

JA上伊那がこれに基づいた独自の試算によると、上伊那地域への影響額は、87億5千万円の減少すると見ています。

上伊那の基幹作物の米は、輸入米の増加により、現在の出荷額75億6,800万円から9割減の7億5,600万円に減少すると試算しています。 -

クマがニワトリ襲う

伊那市西箕輪吹上で、連日鶏小屋がクマに襲われる被害が出ています。伊那猟友会は、現場に捕獲用の檻を11日設置しました。

被害は、6日から11日まで連続でおきていて、毎日10羽前後の鶏が犠牲になっています。

きつねの仕業と思った小屋の持ち主が11日午前2時頃、車の中で見張りながら仮眠していたところ、犬がほえるので懐中電灯を照らしながら小屋に近づき声をかけました。すると目の前にクマが飛び出してきて、柵を乗り越え、近くの山に逃げ込んだということです。

小屋の周辺には、被害にあった鶏の毛が散乱し、乗り越えた柵には、クマの毛がついていました。

この鶏小屋がクマに襲われるのは、今年が初めてということです。

鶏小屋周辺には、民家もあり、近くの農家も不安を隠せません。

ある農家は、「猪は、出たと聞いたことがあるがクマは聞いたことがない。夕方は、特に怖いです」と話していました。

伊那市は、伊那猟友会西箕輪支部に檻の設置を依頼し、クマの通り道とみられる場所にしかけました。

猟友会関係者は、「山に食べ物がなくなったのでニワトリを襲った可能性もある」と話しています。

伊那市では、家の近くでも鈴やラジオなどを身につけるよう注意を呼びかけています。 -

信大農学部シクラメン販売開始

南箕輪村の信州大学農学部で、学生達が実習で栽培したシクラメンの販売が11日から始まりました。

初日の11日は、朝早くから、地域の人たちが訪れ、葉の付き方や花の色など好みのシクラメンを選んでいました。

農学部では、毎年、学生が実習でシクラメンの栽培をしていて、6年前から一般に販売し、学生の教育研究の資金として活用しています。

今年は、ほとんどが新品種という15品種、およそ2000鉢のシクラメンを栽培しました。

猛暑の影響で、いつもの年より1週間から10日ほど、発売時期が遅れました。

シクラメンを買い求めた伊那市の女性は、「去年買った鉢が、今年もきれいに咲いたのがうれしくて、今回も買いに来ました。」と話していました。

シクラメンの販売は、12日も行われるほか、12月下旬まで、毎週水曜・木曜に行われます。 -

JA上伊那フォトコン審査会

JA上伊那フォトコンテスト2010の審査会が5日開かれ、最優秀賞に伊那市富県の小林かねひさ兼久さんの作品が選ばれました。

最優秀賞のJA上伊那組合長賞に選ばれた小林さんの作品は、伊那市長谷の水田で、かかしとともに子どもの生き生きとした姿が映し出されています。

審査委員長をつとめた写真家の唐木孝治さんは、「屈託のない子どもの表情とかかしのバランスが良い」と話しています。

コンクールには、38人から85点の作品が寄せられ、入賞作品は、広報誌るーらるの表紙に採用されるということです。

唐木さんは、「写真も実りある年だった」と講評しました。 -

雑穀プロジェクトin伊那2010

機能性の高い食品として注目されている雑穀を使った料理教室が31日、伊那市長谷で開かれました。

料理教室には、伊那市を中心に約30人が参加し、粉状にしたアマランサスとタカキビを使いスイーツ2品を作りました。

教室は伊那市が主催する雑穀の振興イベント「雑穀プロジェクトin伊那」の一環で開かれ、今回で10回目となります。

講師を務めたのは、雑穀を使ったお菓子作りの本などを出している、広島市在住の料理研究家の江島雅歌さんです。

江島さんは、「雑穀の粉だけでケーキなどを作ると、固くなってしまう場合がある。小麦粉や米の粉などとブレンドして使うとよい」といったアドバイスや、「卵や乳製品を使っていないので、アレルギーのある人も大丈夫」など、雑穀を良さを説明していました。

アマランサスの粉を使ったココア風味のケーキと、タカキビ団子のコーンクリームがけが完成すると、参加者は早速味わっていました。

ある参加者は「しっとりとした触感があり家でも作ってみたい」と話していました。

雑穀は遊休農地の有効活用や特産化による地域活性化などに期待が寄せられています。しかし、特に雑穀を粉状にした物は入手しにくいのが現状で、今後、雑穀の供給体制を整えていく事が課題という事です。 -

シクラメンの出荷はじまる

冬の花、シクラメンの出荷がはじまりました。

今年は、猛暑の影響でいつもの年より遅れ気味だということです。

箕輪町木下一の宮の並木園芸。

29日からメインとなる五号鉢と呼ばれる大きさの鉢の出荷が始まりました。

主に関東や中京、関西方面に出荷しています。

伊那梅園東側の標高800メートルのところにあり、900平方メートルの敷地に8棟のハウスがあります。

今年は、夏の猛暑の影響で、若干遅れていますが、花の出来は上々ということです。

並木園芸では、今シーズン、約2万鉢の出荷を予定していて、ピークは、11月。

出荷は、12月中旬まで続くということです。 -

クマのねぐらを調査

くまの目撃情報が相次いでいることを受け、伊那市は、地域住民の要請により、くまの住家になりそうな穴沢の山を22日視察し、対策を検討しました。

伊那市小沢区の穴沢は、くまの目撃情報が多く、近くに伊那西小学校もあることから、調査が行なわれました。

穴沢には、農業用水として取水していたずい道が数多くあり、それがくまのねぐらになっている可能性があると区民は指摘しています。

22日は、地元区やくまの生態に詳しい松本大学地域総合研究センターの建石繁明研究員も調査に同行しました。

使われなくなったずい道近くには、クマのつめ跡がのこされた木もみつかりました。

一行は、穴沢にあるずい道数箇所をまわり、市の職員に危険性を訴えました。

建石さんは、「くまの目撃が相次いでいる中で、危険な可能性を排除することは必要」と話し、市では、ずい道を埋めるなどの方策を検討したいとしました。

上伊那地方事務所のまとめによりますと、9月末現在、上伊那全体のツキノワグマの目撃件数は、85件で、前の年の同じ時期に比べ、47件多くなっています。

85件のうち、林の中での目撃は、33件なのに対し、集落内は、52件と集落の中での目撃が大きく上回っています。

去年は、32件が林の中で、集落内の目撃は、6件のみでした。

市町村別では、伊那市が85件中、45件と半数以上を占めています。 -

南みのわ農産物フェア

地元産の新鮮な野菜や果物が並ぶ、南みのわ農産物フェアが、17日、大芝高原味工房で開かれ、多くの人で賑わいました。

農産物フェアは、南箕輪村営農センターが地元でとれた農産物のPRや販売促進を図ろうと毎年開いています。

会場では、とれたての野菜や果物が市場価格より1縲・割ほど安く販売されていて、訪れた人たちが買い求めていました。

500円でナシが詰め放題のコーナーでは、訪れた人たちが袋を広げながらナシを詰め込んでいました。

あるスタッフは「たくさんの人に来てもらいとてもうれしい。南箕輪の味を楽しんでもらいたい」と話していました。 -

りんごの葉摘み作業

伊那市の東春近小学校の4年生が8日、りんごの葉の摘み取り作業を行いました。

葉摘み作業には東春近小学校の4年生60人が参加しました。

東春近小では、毎年4年生が総合学習の一環で、東春近のりんご農家伊藤一路さんの果樹園でりんご学習をしています。

児童らは、「真赤なりんごに育ってほしい」と話していました。 -

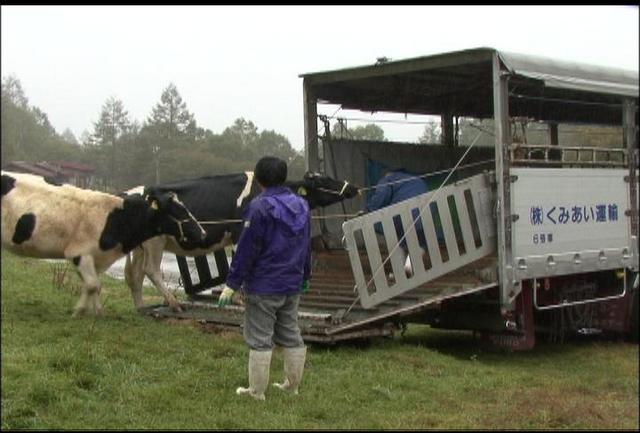

入笠山から牛が下牧

伊那市高遠町入笠山の牧場でひと夏を過ごし、成長した牛が、30日下牧しました。

30日は、牧場から酪農家のもとへ帰る牛の体重測定や、放牧されている期間に妊娠したかどうかなどの検査が行われていました。

放牧されている牛の9割ほどが乳牛で、ここで妊娠させ、牛乳が出るようにします。

今シーズンは、上伊那・諏訪・飯田地域の酪農家30軒から延べ100頭の牛が放牧されました。

牛は、山に登ったときに比べて全体の1割にあたる30キロから50キロほど体重が増加していて、健康状態も良かったということです。

30日は、あいにくの天気で、足元が悪いなか作業が行われ、トラックに乗せられた牛が酪農家のもとへ帰っていきました。 -

新山小児童がフラワーアレンジメントに挑戦

長野県が行うフラワーアレンジメント教室が、30日、上伊那地域では唯一、伊那市の新山小学校で開かれ、全校児童が花と触れ合いました。

30日は、上伊那の7つの生花店のスタッフが新山小学校を訪れ、子どもたちにフラワーアレンジメントを指導しました。

この教室は、涼しい気候を生かした切花産地である長野県が、地域の花について学んでもらおうと、去年から開いています。

県内10校の学校で教室が行われていて、上伊那では新山小学校1校で開かれました。

本来は、4年生以上を対象とした事業ですが、小規模校の新山小では、1年から6年までの全校児童31人全員が体験しました。

30日は、上伊那特産のアルストロメリアとトルコギキョウに、ガーベラとクジャクソウの4種類を使ってフラワーアレンジメントを行いました。

生花店のスタッフは、水を含んだスポンジを隠すように、花の長さを若干変えたほうがいいなどとアドバイスしていました。

花は、1日間玄関近くに飾り、10月1日、それぞれが自宅に持ち帰るということです。 -

箕輪町でマルメロの選果作業

箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場で25日、マルメロの選果作業が行われました。

今年は酷暑の影響で例年よりサイズが小さめとなっています。

この日は生産農家やJA職員などが選果作業にあたりました。

箕輪町では、毎年20トン以上のマルメロを出荷しています。

今年は夏の酷暑の影響で例年よりサイズが小さく、去年の3分の2のおよそ15トンの出荷を見込んでいます。

箕輪町マルメロ専門部会の大槻昭治部会長は「今年は全般的に小物が多い。いくら手を加えても天気だけにはかなわない」と話していました。

作業にあたった人たちは、大きさや形、傷がないかなどを確認しながら、マルメロをベルトコンベアに乗せていました。

この日選果したマルメロは、主に諏訪地域の加工業者に出荷され、シロップやのど飴、ジュースなどに加工されるということです。 -

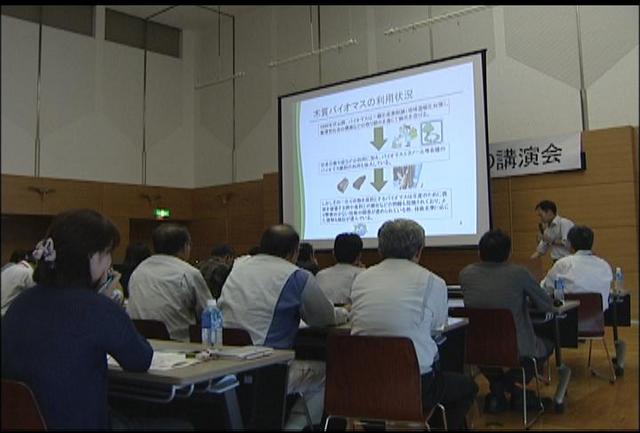

森林と木質バイオマス活用講演会

間伐材などの木質バイオマスの利活用について考える講演会が24日に伊那市役所で開かれ、参加者たちが、その可能性を探りました。

長野県の森林面積は、78%を占め、豊富な森林資源から生み出される木質バイオマスは、地球温暖化防止の観点から有望な産業振興の一つと期待されています。

財団法人長野県テクノ財団 伊那テクノバレー地域センターは、木質バイオマスについて学び関連技術のビジネス化への取組みや地域活性化につなげようと講演会を開きました。

講演は、三部構成で、森林エネルギーの利用と現状、今後の展望などについて、それぞれの専門家が講師を務めました。

「長野県の森林を取り巻く現状と今後の木材活用の展望」のテーマで講演した信州大学農学部森林科学科の植木達人教授は、「利活用する出口の部分は、これからのびるだろうが、原料をどうするかという入り口の部分は課題が多い。造林から流通、加工までトータルでみないと、コスト的に不利な森林資源の利用は困難になってくる」と話しました。

会場には、林業・木材・建設関係者や木質バイオマスに関心がある市民など60人が訪れ、講師の話に耳を傾けていました。 -

アマランサスの取組み 大阪市立大准教授らが視察

アマランサスを研究している、大阪市立大学の准教授らが、16日、伊那市の東春近中央保育園を視察しました。

この日視察に訪れたのは、大阪市立大学の伊與田浩志准教授ら3人です。

伊那地域では、5年ほど前からアマランサスを使った地域振興の取り組みが行われていて、伊與田准教授が開発したアマランサスをポップする機械を活用しています。

今回はどのようにポップしたアマランサスが食べられているかを視察しました。

東春近中央保育園ではこの日、ポップしたアマランサスの入ったクッキーがおやつで出され、視察団がその様子を見学しました。

子どもたちは「ゴマみたい」「ざらざらしてる」と感想を言いながらクッキーを味わっていました。

伊與田准教授らは、今回の視察を活かしながら今後も研究を進めていくということです。 -

今年は松茸豊作?不作?

秋の味覚、マツタケ。

伊那市の産直市場グリーンファームには地元産のマツタケが並び始めていますが今年は少なめの状況です。

例年だと、この時期この棚いっぱいにマツタケが並びますが、今年は1日に数本の入荷しかありません。

17日は、開店前に3本と午前10時に6本が持ち込まれました。

店頭に並ぶと、さっそく買い物客が手にとり、品定めしていました。

グリーンファームの小林啓治社長は、「今年は本当に少ない。ここ数日雨が降ったので、これからの入荷に期待したい」と話していました。 -

上伊那花卉品評会

上伊那地域の花卉生産者でつくる上伊那花卉生産者会議は、伊那市役所1階ロビーで10日品評会を開きました。

品評会には、カーネーションやトルコギキョウ、バラやアルストロメリアなど、45人から234点が出品されました。

今年は、猛暑の影響で去年に比べ20点ほど少なくなりましたが、生産者の努力で色とりどりの花が並びました。

上伊那花卉生産者会議では、会員同士が刺激しあってより良い花づくりを目指していこうと、毎年品評会を開いています。

審査の結果、最高賞となる県知事賞には、飯島町の宮下善人さんのアルストロメリアが選ばれました。

関係者は、「猛暑で花づくりが難しい年だったが、ハウス内で冷房するなど努力の結晶の賜物。プロならではの出来栄え」とほめたたえていました。 -

知立市の小学生が農作業体験

伊那市の友好都市・愛知県知立市の小学生が、9日、西箕輪の畑で農作業体験をしました。

9日は、知立市立西小学校の5年生120人が、JA上伊那の出資会社JA菜園で農作業を体験した。

知立市が伊那市の友好都市であることから、知立市内の小中学校10校が毎年、伊那市を訪れ、さまざまな体験をしています。

西小学校は、2泊3日の日程で伊那市を訪れていて、農作業がスケジュールに組み込まれています。

体験では、ネギ畑に生えた雑草を抜いたほか、収穫を体験しました。

子どもたちは、友達と協力しながら、なかなか抜けない雑草を抜いていました。

収穫では、ネギの太さをお互い見せ合いながら手際よく収穫していました。

収穫したネギは、一人に2本ずつプレゼントされました。

西小学校の加藤 恵一校長は、「自分たちが口にする農作物は、草取りなど様々な作業によって成り立っていることを感じ、感謝する気持ちを養ってほしい」と話していました。 -

伊那市がくくりわなの特区申請へ

全国的に問題となっている有害鳥獣被害ですが、伊那市では、ニホンジカなどを捕獲する手段として用いられている「くくり罠」を、わな免許をもっていない人でも仕掛けることができるようにするための特区認定に向けて申請をします。

これは、9日に開かれた伊那市議会9月定例会の一般質問で議員の質問に対し白鳥孝市長が答えたものです。

くくり罠は、特定の免許を取得した人しか仕掛けることができません。

伊那市では、免許を持っていない人でも、罠を設置できる特区となることで、有害鳥獣駆除を進めたい考えです。

現在、伊那市内では、免許を持っている74人が、罠による捕獲を行えます。

特区の認定が下りれば、免許を持っている人が同行することを条件に、免許を持っていない人でも、くくり罠をしかけることができるようになります。

市では、10月中旬に申請を行い、今年度中の特区認定を目指します。 -

実りの秋 稲刈り始まる

実りの秋です。

上伊那では、早くも稲刈りが始まっています。

2日、伊那市手良の農家、登内里見さんの田んぼで、稲刈りが行われました。

登内さんは、田んぼ22ヘクタールで米を育てていて、先月の30日から稲刈りを始めています。

今年は例年より1週間ほど早く、稲刈りを始めたということです。

田んぼを見て回り、生育状況を見ながら刈り取りをしているということです。

登内さんは今年の作柄について、「平年並み」と話していました。

登内さんは自分の田んぼのほか、依頼を受けて刈り取りもするため、稲刈りは10月中旬まで続くということです。

JA上伊那によりますと、稲の生育状況は去年より10日ほど早く、収穫のピークは9月下旬となりそうです。 -

南信の水稲作柄「平年並み」

8月15日現在の南信地区の今年の水稲の作柄は「平年並み」と見込まれている。

関東農政局 長野農政事務所が31日発表した「作柄概況」によると、8月15日現在の今年度の南信地域の水稲の作柄は、「平年並み」としている。

1平方メートルあたりに出た穂の数は平年より「少ない」ものの、1つの穂についている「もみ」の数は「やや多い」としている。

1平方メートルあたりの全てのもみの数は、平年より「やや少ない」で、登熟は「やや良」となっている。

今年の南信地区は、田植え期の5月に低温の影響を受けたが、それ以降、高温・日照時間が長いなど天候に恵まれ、平年並みに持ち直したという。

なお、東信と北信は「やや良」、南信と中信が「平年並み」で、県全体では「平年並み」と見込まれている。 -

りんご・なしの出荷始まる

箕輪町中原のJA上伊那箕輪果実選果場でりんごとなしの出荷が27日から始まった。

箕輪果実選果場には、伊那市から辰野町までの上伊那北部のりんごやなしが集ってくる。

27日から出荷が始まったのは、りんごがつがる、梨は幸水でどちらも去年より3日遅れている。

りんごの選果は、光センサーの選別機で行われる。

パートの主婦たちがキズがあるかないかなどを選別するだけで、熟度や糖度、色つきなどを自動ではかり、4段階に分けられる。

初日の27日は、10キロのケースで80ケースを出荷した。

いつもの年に比べると6割ほどだという。

一方、なしは、10キロのケースで50ケースといつもの半分にとどまった。

上伊那産のりんごやなしは、色がよく、果肉がしっかりしているところが特徴ということだが、猛暑の影響でりんごは、色つきが悪く、なしは熟度が遅れているという。

ただ、全国的にも遅れていることや凍霜害の影響で価格は高めだという。

主な出荷先は、名古屋などの中京方面で、ピークは、9月の初旬を見込んでいるが、トータルの出荷量は、平年より15パーセントほど少ないとJAでは見ている。 -

伊那市でクマの出没相次ぐ

伊那市内でクマの目撃情報が相次いでいる。県内ではクマによる人身事故も発生しているとして、伊那市では注意を呼びかけている。

伊那市西町の富士塚スポーツ公園付近の畑には、熊の足跡と見られるくぼみがあった。

そろそろ収穫する予定だったというトウモロコシがあらされていた。

畑の持ち主、金岩 寛光さんは、27日朝、畑に来て、クマの足跡を見つけた。付近が、小学生の通学路になっていることや、中学生のマラソンコースにもなっていることなどから、危険があってはいけないと警察に通報したという。金岩さんは「こんなところにクマが出るなんて本当にびっくり。どんな風に対策したらいいかもわからないし不安」と話していた。

伊那市によると今年に入ってからの熊の目撃情報は24件、足跡などが確認された出没情報は4件となっている。

トウモロコシ畑やミツバチの巣箱、果樹などがあらされる被害は、11件発生している。

夏場は、山のエサが不足し人里までおりているということで、集落で目撃されるケースが増えている。

伊那市では、中信地域でクマによる人身事故が発生していることなどから、隣近所への外出であっても、ラジオや鈴など音の鳴るものを身につけるなどの対策をしてほしいと呼びかけている。 -

ますみヶ丘平地林で昆虫観察学習会

珍しいチョウなど様々な昆虫が生息する伊那市のますみヶ丘平地林で22日、昆虫の観察学習会が開かれた。

これは、伊那市と信州大学農学部がますみヶ丘平地林を会場に初めて合同で開いたイベント。

昆虫観察会には、市内から36人が参加しました。

指導に当たったのは、信大の中村 寛志教授と、学生達。

まず、鳩吹公園で、虫取り網の使い方を学んだ後、参加者は目に止まった昆虫を網で捕まえていた。

ますみヶ丘平地林は、面積が70ヘクタールほどある。これだけの面積で残る平地林は県内でも珍しく、伊那市では、市民が憩える場所にしようと近年整備を進めている。

観察会では、ますみヶ丘平地林近くの田園にも訪れた。こちらでは、環境省の絶滅危惧種に指定されているチョウ・ミヤマシジミ・ヒメシジミを観察する事ができる。

22日の観察会でもミヤマシジミの姿を見る事が出来た。

昆虫採集を終えた一行は、鳩吹公園にもどり、自分が捕まえた昆虫の名前を図鑑などで調べたり、中村教授や学生に教えてもらっていた。

観察会では、チョウやトンボ・バッタなど30種類ほどの昆虫を採集する事ができたという。 -

アユ漁 投網1次解禁

網を投げて魚を取る漁法「投網」が17日から、天竜川水系で1次解禁となった。

伊那市の水神橋上流では、市内の男性が投網をしていた。

男性は、「毎年解禁の日を楽しみにしている。今年は気候の影響なのかアユが少ない」と話していた。

投網の1次解禁は、17日から9月9日までで、午後6時から午前4時までの夜間に行うことができる。

1回で大量にとることのできる投網は、アユの友釣りなどに影響がでないよう、毎年この時期に解禁されている。

大橋付近では、親子3人が投網を楽しんでいた。

昨年初めて経験したという小学生の男の子は、お父さんに教わりながら上手に網を投げていた。

伊那市荒井の桐生釣具店によると「アユは警戒心が強いため、月明かりもない様な暗い夜によくとれる」という。

なお、終日解禁となる2次解禁は9月10日からとなっている。 -

極早生品種シナノレッド出荷ピーク

お盆用のりんごの需要にあわせて、箕輪町のJA箕輪果実選果場では、りんごの出荷がピークを迎えている。

12日は、5キロの箱、150ケース分のりんごの出荷作業が行われた。

出荷されているのは、シナノレッドという、極早生の品種。

出荷作業は、10日から始まり12日がピーク。

お盆のお供え物などとして市場から強い需要があるということで、上伊那では10年ほど前から栽培している。

上伊那の中部・北部では、50アールほどで栽培していて、今年は、5キロの箱800ケースの出荷を予定している。

今年は、玉伸びなどは順調だが、ここにきて気温が下がらないため、色づきが遅れているという。

シナノレッドは、名古屋や大阪方面へ出荷される。

この出荷作業は、お盆休みをはさんで19日まで行われる。 -

赤そばの里で播種

赤そばの里としてしられる、箕輪町上古田の畑で、9日種まきが行われた。

古田の里赤そばの会のメンバー9人が参加して、4.4ヘクタールの畑に高嶺ルビーとよばれる品種の赤そば、200キロの種をまいた。

9日は、作業の途中、雨が降ってきた為、種が固まりにならないよう、タンクにビニールシートをかぶせ、作業を行った。

上古田の畑では、もともとトウモロコシなどを作っていたが、猪などにより食い荒らされてしまうため、9年前から鳥獣対策で赤そばを植えるようになった。

花の見頃となる9月下旬には、畑一面に赤そばが咲きそろい、県内外から多くの人が訪れる、町の観光スポットの一つとなっている。

会では、9月19日に里開き、25日、26日に花まつりを開く予定で、農作物の販売などを計画している。 -

食と農業・農村振興施策を検討

長野県の食と農業・農村振興施策について検討する審議会の上伊那地区部会が5日、JA上伊那本所で開かれた。

県から委員として委嘱されている農業者の代表、農業団体の関係者など11人が参加した。

この部会は、長野県が、県下10圏域にそれぞれ設置していて、各地域の意見を、県の施策の参考にしようと開かれている。

市川武二上伊那地方事務所長は、「農業者の高齢化・農作物の価格の低迷など、農業の現状は厳しい。地産地消の拡大を図るため産直市場の活性化や、学校給食での利用拡大などにつとめたい」と挨拶した。

委員からは、「目標の設定は、どれだけ収量があるかではなく、それによりどの程度の収入があるかにしなければならない」といった指摘や、「農業が生命を支えている産業だという認識を持ってもらいたい」「農業で食べていけるということが分からなければ、担い手は現れない」といった意見が出ていた。 -

信大農学部開発の新品種イチゴ特産化へ

信州大学農学部の大井美知男教授は、夏から秋にかけて収穫できるイチゴの新品種を開発した。

今後は、長野県の特産品として栽培農家を募り生産を拡大する計画。

新品種のイチゴ「信大交配8ー9」は夏の収穫には向かないとされるイチゴを、夏でも良い品質で収穫できるように品種改良されたもの。

ケーキなどに使われるイチゴは夏から秋にかけては大半が輸入品に頼っているということで、国産品に対するニーズが高いことからここ数年、品種改良が進んでいた。

大井教授は6年かけて品種改良などをおこない高品質のイチゴを開発した。

大井教授は新品種のイチゴについて「甘味があり、色も実の中まで赤いのが特長。」と話す。

新品種のイチゴ「信大交配8ー9」は高温多湿でも病気が発生しにくいということも特長の一つ。

大井教授はこのイチゴの栽培農家を募るほか県とも連携し特産品として普及を図りたいとしている。 -

スイートコーン出荷最盛期

南箕輪村のJA上伊那の野菜広域集出荷場では、スイートコーンの出荷が最盛期を迎えている。

上伊那地域は県内でも有数のスイートコーンの産地で、3日も朝から生産農家がコンテナ等に入ったスイートコーンを車で出荷場に運び込んでいた。

主力は白色の粒がまざったバイカラーコーンで、JA上伊那によると今年は10キロ一箱で約17万箱の出荷を計画している。

今年は、7月の大雨などの影響で、例年よりサイズが若干小さいが、味は甘味があって充分という。

スイートコーンは名古屋や大阪を中心に出荷されお盆までピークが続く。 -

箕輪町のびのびわくわく健康ツアー開講

都会の人達が地域の人と交流しながら体を動かすみんなでのびのびわくわく健康ツアーが27日、箕輪町で開講した。

健康ツアーは、都会の人達に農業体験などをしてもらうグリーンツーリズムの一環で行われた。

健康ツアーには、県内をはじめ遠くは東京などから19人の申し込みがあった。

1回目の講座には東京都豊島区から夫婦1組が参加した。

27日は、信州大学教育学部・大学院医学研究科の寺沢宏次教授が運動とコミュニケーションの重要性と題し講演した他、自宅でも簡単にできるストレッチなどを行った。

この健康ツアーは全5回の講座を予定していて健康学習やウォーキング、地元野菜を使ったヘルシー料理を味わったりする事になっている。

2回目の講座は8月25日にウオーキング講座を予定している。

242/(火)