-

ソバ乾燥調整施設見学会

飯島町の本郷地区営農組合(伊藤一男組合長)は6日、ソバを乾燥・選別する乾燥調整施設と農機具の見学会を同施設で行った。

ソバ種子を生産する同組合は国の強い農業総合対策事業の交付金を受け、ソバ乾燥調整施設を整備、先月26日から稼働した。

この日は小雨もぱらつく肌寒い日だったが、子どもや大人が多数訪れ、刈り取ったソバが荷受ホッパーから投入され、汎用遠赤外線乾燥機で乾燥、粒選別機で3サイズに選別され、袋詰されるまでの工程を見学した。

また、同組合所有の稲刈り用コンバイン4台、ソバ、麦刈り取り用コンバイン3台、トラクター4台を展示。子どもたちは大喜びで試乗したり、記念写真に収まっていた。 -

役場有志が記念樹守ろうと整備作業

村民に呼びかけてサクラを記念植樹した山林が雑草などで荒れていることに気付いた宮田村役場職員の有志が5日、草刈りなどの整備作業を行なった。現場は新田区のマレットゴルフ場北側。「将来サクラの名所になれば」と期待をこめ、汗を流した。

記念植樹は新生児が誕生した家族に呼びかけ村が実施したもので、3年前に村内の28家族が参加してオオヤマザクラの苗木を植えた。

「子どもの成長を記念樹の生育とともに見守ろう」という趣旨だったが、それ以来訪れる家族は少なく、手入れも行き届かない状態に。

雑木林などで覆われ、サクラの成長が悪いことに職員のひとりが気付き、同僚に相談。有志で復元しようと作業を計画した。

半日かけて下草や木々を伐採。サクラの成長を遮るものを取り除いた。

現場は村内外の多くの人が利用するマレットゴルフ場に近く、作業を終えた職員たちは「成長して花が咲けば、プレーしながら花見もできる。きっとサクラの名所になるに違いない」と話した。

今後も造林班などの助けも借りながら、定期的に除伐整備を進めたい考えだ。 -

リンゴオーナーの収獲祭を前に園主らが会議

宮田村のリンゴオーナー制度は13、20日に収獲祭を控え、受け入れ側の園主ら関係者が2日に集まって全体会議を開いた。凍霜害や台風の影響で大打撃を受けた昨年とは違って、今年は生育も順調。2日間にのべ2千人を超えるオーナー家族が訪れるため、念入りに最後の調整をした。

会議では収獲祭とイベントの実施内容を確認。オーナーの申し込みや生育状況の報告も行なった。

今年は28の園主がオーナーを受け入れ、契約本数は629本。リンゴ(サンふじ)の生育は密の入りが若干遅れ気味だが、玉は大きく豊作となっている。

農協の原田博安理事や園主会の小田切孝夫会長は「昨年は厳しい状況だったが、オーナーのあたたかい励ましで事業が継続できた。今年はその恩返しになるよう、良い収獲祭にしたい」とあいさつし、成功に向けて協力を呼びかけた。 -

JAフォトコンテスト審査会

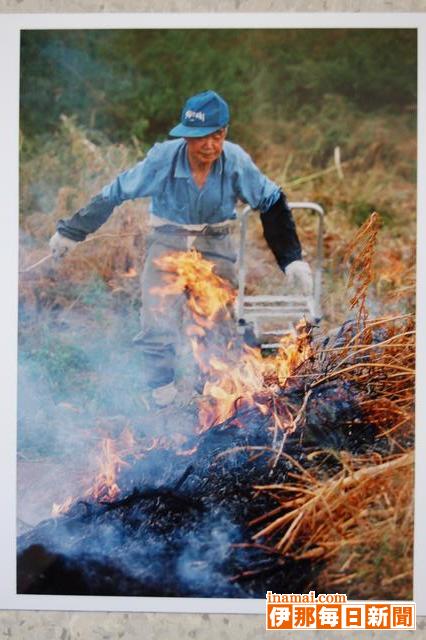

17年目となる上伊那農業組合(JA上伊那)の「フォトコンテスト」の審査会が4日、伊那市狐島の本所であった。応募のあった50人89作品から、伊那市富県の土手焼きをとらえた鈴木修さん(伊那市)の作品を、最優秀賞(JA上伊那組合長賞)に選んだ。

昨年に続き「“農”のある風景」がテーマ。上伊那を中心に県外応募者もいた。

15人の審査員が、数回の絞り込みをして、宮田村出身のプロカメラマン、唐木孝治審査員長の解説を参考に、テーマとの合致、作品意図、技術面などを総合的に選考した。

炎の形が印象的で、土手焼きと奮闘する老人の服装からも、農作業に携わった年月や、農を守る姿が感じられる窶狽ニして、鈴木さんの『土手焼き』が最優秀賞に選ばれた。

唐木さんは「年々応募者のテーマが絞られてきて、レベルも向上している。中でも、入選してくる作品は見ごたえがある」と総評を述べた。

入賞者は次のみなさん。

◇最優秀賞=鈴木修(伊那市)◇優秀賞=小澤義彦(伊那市)井口眞吾(駒ケ根市)◇佳作=橋本隆治(南箕輪村)佐藤正一、松崎寿紀(以上駒ケ根市)◇入選=大森みち代(辰野町)加藤平治(南箕輪村)向山世男、小出文雄、伊藤なつみ、宮下敏治(以上伊那市)平沢善博(宮田村)小林紀一(飯島町)宮沢信(中川村) -

上農高校、日本学校農業クラブ全国大会入賞者報告

全国の農業高校生らが、知識・技量を競う「第56回日本学校農業クラブ全国大会」(日本学校農業連盟など主催)がこのほど岐阜県であり、農業鑑定競技に出場した上伊那農業高校の生徒8人全員が入賞した。農業機械区分で生産環境科3年の小田切秀彰君(17)は全国1位となる最優秀賞を受賞。学校としても、2年連続で最優秀賞受賞者を出す快挙を成し遂げた。

小田切君は「大会に出場し、集中する精神力が身に付いた。夜遅くまで勉強した結果が付いてきた。将来は自動車整備士の資格を取りたい。学んだものが生きてくれれば」と喜びを語った。

生徒の科学性や自主性を高めることで、次世代農業の担い手の育成を目的とする大会。意見発表やプロジェクト発表部門があり、その中に食糧、環境などの区分がある。各区分ごと最優秀賞(上位者1人)、優秀賞(成績上位3分の一)を選出する。

農業鑑定は、何百項目の中から40題が出題される競技。広範な知識を必要とするため、生徒もかなりの時間を費やして大会に臨む。今年は約千人が参加した。

上農高校は、2度の学内選考で8人を選び、夏休み明けから授業校終了後、5、6時間の勉強を重ねた。教材だけでなく、実際に商店に出向き、農薬や肥料などを覚えたりもした。

上農高校の受賞者は次のみなさん。

◇農業鑑定競技

▼最優秀賞=小田切秀彰(農業機械)

▼優秀賞=片桐淳基(農業機械)、北原佳奈、縄達也(以上園芸)、齊藤昭紀(畜産)、橋本友実(食品科学)、武田英太(林業)、古川智(造園) -

花のある風景コンクール表彰式

飯島町のわが町は花で美しく推進機構(花機構、竹内昭文会長)は26日夜、役場で「第12回花のある風景づくりコンクール」の表彰式を行った=写真。町長賞の土村幸子さん(田切)をはじめ、地域・事業所・個人の各部門の金、銀、努力賞の9団体4人の栄誉をたたえ、賞状と副賞を贈った。

コンクールには個人の部4人、地域の部13団体、事業所の部5団体の合わせて22団体個人が参加。花の美観性や花壇の規模、生育状況、景観との調和などの5項目で審査した。

審査長の井口明夫さんは「今年は集中的に雨が降ったり、猛暑も続き、花づくりには大変な1年だったが、受賞花壇はいずれも、丹精込めた見事な花壇で、美しい景観づくりに貢献していた」と講評した。

受賞者は次のみなさん。

◇町長賞=土村幸子さん(田切)◇個人の部▽金賞=林基司▽銀賞=中村昇子▽努力賞=森脇眞一◇地域の部▽金賞=岩間花の会▽銀賞=北河原耕地、飯島小学校▽努力賞=田切公民館、七久保小学校緑化委員会◇事業所の部▽金賞=飯島文化館、JA上伊那飯島給油所▽努力賞=こまくさ園、芳和精機◇審査員奨励賞=25点 -

信州もみじ湖夢くらぶ

自然豊かな箕輪町東箕輪で、「農業を生かして地域を活性化しよう」と、03年8月に発足した。ワイン生産に向けたブドウ栽培、アイガモ農法による「あいがも米」の生産などに取り組んでいる。

会員は東箕輪地区の有志を中心に20代から70代までの34人。ほとんどが兼業農家の勤め人。「これからの農業の技術も踏まえながら、いいもの、こだわりあるものを作って販売しよう」「もみじ湖を生かし、観光とタイアップしていこう」。夢をもってやるために、会の名前に「夢」を付た。

「うそのない正直なワインを作ろう」と始めたのがブドウ栽培。外国の原料ではなく、自分たちでしっかりしたものを育ててやりたい-と昨年4月、20アールの畑にワイン専用品種220本を植えた。元長野県果樹試験場長の柴寿さん=長岡=の指導で、赤ワイン用と白ワイン用を育てている。

今年10月、ブドウ600キロを収穫して原料出荷した。「糖度が命。栽培2年目にしていいものがとれた。自信が持てた」と根橋英夫代表は言う。

申込1口で毎年ワイン1本(720ミリリットル)を4年後から5年間届けるワインオーナーを募集。昨年は128本植えたが、さらに50本植えたいと新たなオーナーも募っている。

「“みのわ”では知名度がない。安心・安全で特色ある米を作りたい」と、低農薬、有機栽培の「あいがも米」の栽培にも取り組む。アイガモの“アイちゃん”は、ひなのときから水田に放し、稲穂がつくまで田で過ごす。食欲おう盛で雑草を食べるので、除草剤を使わずにすむ。

「牧場からの有機たい肥を入れた田で、もみじ湖の水を使う。化学肥料を使わないので収量は少ないが、味はいい。アイちゃんが元気に育っているのが安心の証拠」

特産化に向け、「信州“みのわ”の極上米」として来年度用「あいがも米」の予約も始める。

米栽培で重要な役目を担うアイガモを、さらに地域おこしに役立てよう-との考えもある。羽から骨まで全て使えるカモは、12月まで育て、肉はローストチキン、かも鍋、かもそばなどに利用。カモ肉を箕輪の特産にしようという構想だ。さらに、「アイガモは雌雄いつも一緒。アイちゃんはラブラブなので新婚さんに」と、羽を利用して羽毛布団や羽毛まくらなどの製品化にも夢が膨らむ。

「楽しみながら農業をしたい。農業は苦しい、暗いというイメージがあるが、夢をもって明るいイメージでやっていこう」。熱い思いを胸に挑戦は続く。

箕輪ダム「もみじ湖」イベント広場では、町が中止したイベントを、「もみじ湖夢まつり」として会で実行委員会を組織して開き3年目。「もみじ湖の水の恵みに感謝」する祭りは、10月30日午前10時縲恁゚後3時。

酪農地帯という地域性を生かした牛の飼料用ロールを転がす「牛さんのおにぎり杯争奪第2回ロール転がし競争大会」、搾りたて牛乳やきのこ汁のサービス、写生大会、ふれあい動物園、乗馬、マウンテンバイク、太鼓演奏、ダンス、農産物直売などがある。ワインオーナーの申し込み、「あいがも米」の予約も受け付ける。問い合わせは根橋代表(TEL79・0744)へ。 (村上裕子) -

どろんこクラブが収獲祭

宮田村公民館の親子学級「どろんこクラブ」は29日、春から育てたコメとフナを料理して味わう収獲祭を村民会館で開いた。みんなで餅つきし、舌鼓を打った。

臼と杵を使って昔ながらの餅つき。子どもたちも挑戦し、収獲した9キロのもち米をペッタン、ペッタンとついた。

湯気あがるつきたての餅に、きな粉や大根おろしをまぶして出来あがり。約20組の親子は手作りの味に歓声をあげた。

同クラブは、宮田小学校近くの水田を借りて春先からコメづくり。この日は田んぼで飼育していたフナも調理され、味わっていた。 -

宮田村育樹祭

第20回宮田村育樹祭は28日、新田区の上の宮浄水場周辺の村有林で開いた。大切な森林を次世代に引き継ごうと、約50人が間伐などの整備作業に汗を流した。

同祭は毎年場所を変えながら開催。今回は村の水源となる重要な村有林を選び、改めて森林機能を見つめ直した。

参加した村議や区長、造林班ら関係者は、さっそく下草を刈るなど作業を開始。カエデやクリなど水を蓄える働きを持つ広葉樹を残し、気を配りながら育林していた。 -

ワイン祭り例年通り12月に 内容はより一般客重視に

宮田村の特産品山ぶどうワインの生産関係者らでつくる「山ぶどうの里づくり推進会議」は27日に幹事会を行ない、新酒の発表会を兼ねて開くワイン祭りを今年も例年通り12月に実施すると決定した。発表会と祭りを分散する案も浮上していたが、消費者に与えるインパクトを考慮。式典色が強かった内容も、一般客がより楽しめる形に刷新する。

祭りは毎年新酒の解禁にあわせて開いてきたが、内容や時期を見直そうと昨年あたりから検討。

良質を認める県の原産地呼称管理制度に出品する関係から、「年明けの認定を待って、ワイン祭りを開いては」という意見が当初は有力だった。

しかし、栽培者などからは「山ぶどうの収獲を喜び、より多くの人に楽しんでもらうのが本来の祭りの目的」など、新酒としての価値観を優先すべきとの声が聞かれていた。

この日の幹事会でも「祭りの時期は定着してきており、従来通りの日程がベスト」と意見が一致。12月3日にワインを醸造する村内新田区の本坊酒造信州工場で開くことを決めた。

一方、来賓など招待のあり方も改め、式典も縮小する方向で確認。より一般客を重視した祭りに変更する。 -

手良小の森林教室

実際に森林を訪れ、森の役割や整備の必要性を知ってもらおう窶狽ニ27日、南信森林管理所は伊那市手良の沢山国有林で「森林教室」を開いた。手良小学校の5年生26人が、間伐・除伐を体験したり、森林果たす環境への役割を学んだ。伊那地区での森林教室は初めて。

沢山は市内唯一の国有林。手良小学校は1949年から委託を受け、約4ヘクタールを学校林として管理しているが、普段児童が訪れる機会はほどんどない。

55年前、戦後復興で多くの木が切り出された山に、約3千本のカラマツを植樹。その時の子どもは、ちょうど児童らの祖父母世代となっていて、その森林も見学。「うちのおばあちゃん、300本の苗木を背負って木を植えにきたって」「うちのおばあちゃんも」と話し、年月を経た森林のすごさをあらためて実感していた。

管理署職員は、二酸化酸素を蓄えたり、水をつくる森林の機能などを説明。「木は重量の約3分の1に、二酸化炭素を蓄えてくれている。私たちは余分な二酸化炭素をつくらないようにすることが必」必要と語った。森林整備は、慣れないのこぎり作業だったが、木とのふれあいを楽みながら取り組んでいた。 -

集落営農研修会

伊那市農業振興センターは25日、JA上伊那本所で集落営農研修会を開いた。JA長野中央会、営農農政部営農企画課の中塚徹主任調査役が、国が07年度導入を目指す「新たな食料・農業・農村基本計画」を説明し、集落型営農体形成の必要性を訴えた。

政府はこの日、新たな方針の具体的内容の一部を示し、助成の対象となる「担い手」に、個別で4ヘクタール、集落型営農体20ヘクタール以上の面積を課しているほか、集落型経営体には、農地の集積目標を地区内農地の3分の2以上とすること、経理の一元化に取り組むことなども課している。

中塚氏は「新たな方針に対し、県内に多い小規模零細農業者が担い手として農業を継続するには、集落営農体形成が必要」と指摘。 参加者からは「『うちで食べる米くらい自分でつくりたい』という人がでてきた場合、面積要件や集積目標はクリアできるのか」「現在は、兼業、専業など、さまざまな農家形態があるが、それを崩さずやっていくことは可能か」という質問があり、中塚氏は「集落営農の根底は『地域で農地を守っていく』という考え方があり、地区内すべての人に、それを理解してもらうことが必要」とする一方で、集落営農組織の“助成の受け皿”としての機能にも触れ、そのことへの理解を共有する必要性も語った。 -

飯島町育樹祭9年生ヒノキの枝打ち

朝まで降り続いた雨が上がり、青空が広がった27日、飯島町飯島寺社平町有林で05年度飯島町育樹祭があった。町内2小学校のみどりの少年団59人をはじめ、議会や各種団体、林業関係者ら140人が参加、ヒノキの枝打ち作業を通じて、森林の持つ恵みに感謝し、健全な森を次世代に引き継ぐ気運を高めた。

作業は各所属ごと7班に分かれ、9年生のヒノキ林0・7ヘクタールで、10年後、20年後に見事な美林に成長することを夢見ながら、枝打ち作業に精を出した。

児童らは1人1本ずつ受持ち、手の届く高さまでの枝を太いものから、細い小枝まで、1本残さず丁寧にのこぎりで切り落とした。

約1時間の作業に汗した後、森林浴をしながら、町が用意した昼食を囲んだ。

手際よく枝を落している、七久保小4年の小久江瞬君は「お父さんの手伝いでのこぎりを使っているので、簡単で面白い」と話していた。 -

そば乾燥調整施設が完成、稼働

ソバ種子の県内唯一の生産地、飯島町本郷にソバを乾燥・選別する乾燥調整施設が完成、26日稼働を開始した。来月上旬までフル稼働し、35トンの種子を採取する。

運営は本郷地区営農組合(伊藤一男組合長)、国の強い農業総合対策事業の交付金を受け、整備した。

刈り取ったソバは荷受ホッパーに投入、粗選機で大きなごみが除かれ、荷受軽量機で軽量する。続いて、4基の汎用遠赤外線乾燥機で水分が15%になるまで、約42時間乾燥させ、風選機で細かいごみをとり、粒選別で3サイズに選別、袋詰し、県原種センターに出荷。そば種子として、全県下で販売される。

同組合は10年前から地区内の転作田35ヘクタールでソバ種子として「信濃1号」を栽培。ブロックごと米とソバを交互に作付けし、品種間の交配を防ぎ、良質な種子を生産し、信用度を高めてきた。

なお、同組合は6日午前10時から、同施設や農機具の見学会を計画、多くの来場を呼び掛けている。

##(見出し(1))

ソバ種子生産のためのそば乾燥調整施設が完成、稼働開始

##(見出し(2))

ソバ種子の県内唯一の生産地、飯島町本郷にソバを乾燥・選別する乾燥調整施設が完成、26日稼働を開始した。来月上旬までフル稼働し、35トンの種子を採取する。

運営は本郷地区営農組合(伊藤一男組合長)、国の強い農業総合対策事業の交付金を受け、整備した。

刈り取ったソバは荷受ホッパーに投入、粗選機で大きなごみが除かれ、荷受軽量機で軽量する。続いて、4基の汎用遠赤外線乾燥機で水分が15%になるまで、約42時間乾燥させ、風選機で細かいごみをとり、粒選別で3サイズに選別、袋詰し、県原種センターに出荷。そば種子として、全県下で販売される。

同組合は10年前から地区内の転作田35ヘクタールでソバ種子として「信濃1号」を栽培。ブロックごと米とソバを交互に作付けし、品種間の交配を防ぎ、良質な種子を生産し、信用度を高めてきた。

なお、同組合は6日午前10時から、同施設や農機具の見学会を計画、多くの来場を呼び掛けている。 -

四徳温泉に炭焼き窯完成、

四徳出身者と四徳ファンでつくる中川村の「山里の暮らしと豊かな森を守る会(小松彰一会長、会員30人)」が四徳温泉に築窯した炭焼き窯(1号)が完成、24日火入りをした。

縦約180センチ、横120センチの炭焼き窯は、36災で集団移住する前の同地区で盛んに使われていた様式を参考に、四徳の土と石を使って積み上げた。

炭の原料は地域間伐材のならで、約250キロを入れ、型枠を組み、土を盛りながら作り上げた。

9月下旬に着手、10月中旬に完成し、1週間、煙道をふさいで、火をたき、窯を乾かした。24日、煙道を通し、火入りをした。

今後3日間約60時間燃やし続け、その後、密封し、窯が冷えるまで放置し、11月初旬、窯出しの予定。

同会は▽間伐材の有効利用で、森林の活性化を図る▽山里の暮らしの再現-などをテーマに活動、現在、NPОを申請中。

事務局の吉見次郎さん(上伊那森林組合、森林整備課)は「森林組合から資材費の支援を受け、会員、延べ50人が作業に加わり、一号窯を作り上げた。今後、様子を見ながら、2号窯にも取りかかりたい」と話していた。 -

JA上伊那水田農業担い手育成現地検討会

上伊那農業協同組合(JA上伊那)などは22日、水田農業担い手育成現地検討会をJA上伊那本所で開いた。JA長野中央会の中南信地区営農担当者やJA上伊那関係職員など約50人が参加。国の新たな食料・農業・農村基本計画に伴う県や上伊那の課題を検討し、集落型営農体への取り組みを進める飯島町やJA上伊那の実例から、各地区の今後の方向性を検討した。

国は今後、ある一定の基準で農業の「担い手」を絞り込み、そこへ重点的に、助成や政策を施していく。その要件の一つに、面積規模があり、具体的な内容は今月末に示される予定だが、現行方針が「担い手」とする、個人4ヘクタール(北海道は10ヘクタール)以上という要件が、かなり考慮されると考えられる。現在も約1%しか該当農家がいない上伊那には、ますます厳しい状況となることが予測され、JA上伊那は、集落型営農体の形成によって、助成対象となる農業者育成を進める方針を打ち出している。1戸当たり耕作面積が狭い上伊那の実情に合わせ、集落単位より広い、旧市町村単位での協業組織づくり進め、集落営農体の面積要件20ヘクタール(現行の要件)もクリアしたいとしている。

県内他地域は、こうした取り組みがほとんど進んでおらず、今後進めていきたいと、現状を報告した。 -

上伊那の育樹祭に280人

秋晴れの中川村陣馬形キャンプ場周辺森林で25日、第24回上伊那郡市育樹祭があった。中川村2小学校5年生95人をはじめ、上伊那の自治体や林業関係者ら280人が参加、広葉樹の間伐作業を通じて、森林の大切さを実感し、健全な森林を次世代に引き継ぐ気運を高めた。上伊那地方事務所・中川村などの主催。

作業は各所属ごとA縲廛ブロックに分かれ、自然のアカマツと広葉樹の混生林1・6ヘクタールで広葉樹を間伐。株立ちの木を間引き、混んでいる場所では細い物や形状の悪い木を選び出し、伐採した。

斜面の足場の悪い場所での作業とあって、子どもたちは足を踏ん張り、山ウルシの木を避けながら、慎重にのこぎりを使って、1本1本切り倒した。

約1時間の作業に汗した後、360度のパノラマが広がる山頂や、キャンブ場の芝生に陣取り、主催者が用意した昼食を囲んだ。

東小の神谷美帆さんは「のこぎりの使い方はこつがあり、難しかった」。倉田康弘君は「うまく切れると、すかっとした」と笑顔。 -

田原市民まつりで特産品を販売し、宮田をPR

宮田村は23日、友好都市の愛知県田原市で開かれた市民まつりに参加した。リンゴなど特産品を販売したが、持ち込んだ全商品を完売。村の良さをアピールしながら、絆を深めた。

村役場企画係の職員2人が同市を訪れ、特設のテント村で物販。試食もふんだんに振る舞い、リンゴジュースや地ビール、マスの燻製、大豆のドーナツなど多彩な特産品を販売した。

農業が盛んな田原市だが、特にリンゴは大人気。用意していった6ケース分は、短時間のうちに売り切れた。

田原市は今月1日に旧渥美町を編入で合併。新市になって初めての大規模イベントとなったが、宮田村の物販会場にも例年以上の人が訪れた。

「リンゴオーナーで来月に宮田へ行くよ」「スキーで冬に行くからね」など2人の村職員に気軽に声をかけてくる市民の姿も。PRだけでなく、草の根的なふれあいもあった。

両市村は育成会をきっかけに交流が広がり、99年に友好都市提携を締結。各種行事などで相互に行き来している。 -

DLDストーブ祭り

全国からユーザー続々

薪ストーブの輸入・販売会社DLD(本社・伊那市、三ツ井陽一郎社長)のストーブ祭りが8窶・日、伊那市西春近上島の同社ショールームであった。両日とも300人を超えるユーザーや購入希望者が集まり、薪ストーブの焚き方講習会、薪づくり体験コーナーなどに参加。屋外に設置された窯で焼かれるピザやアウトドアクッキングも楽しんだ。

8回目を数える恒例の催しで、薪ストーブのプロが、使い方を教え、あわせてストーブのこと・森林のこと・環境のことを考えていこうという趣旨。薪の即売会が好評で、05年はさらに充実。薪が当るスピードくじなどもに力を入れた。

同社は薪ストーブの輸入・販売では日本でも草分け的存在で、既に全国の1万軒の家にストーブを設置している。8窶・日も、地元長野県内をはじめ、北関東・東京都・山梨県・愛知県・関西地区などからもユーザーが集まり、伊那の秋を楽しんだ。木製家具や地元産果物なども並んだ。

三ツ井社長は、「薪ストーブを契約してくださるお客さんが増えるに越したことはないが、なによりストーブを通じて、身近な木や森への関心が広がることがうれしい」と話した。 -

野ひばりの会が梅おこわを使ったおやきの開発に着手

宮田村の農業女性グループ「野ひばりの会」は、村のシンボルでもある「梅」などを使って新たな味の開発を始めた。梅干し入りのおこわが入ったおやきを試作。今後も研究を進め、イベントなどで提供したい考えだ。

農産物の直売や加工に取り組む同会。おやきにも力を入れ、カレー入りのおからを具材にするなど意欲的に研究を進めている。

村には「梅」に関する伝説が残っていることから、具材に使えないかと思案。会の研修旅行で食べた赤飯まんじゅうにヒントを得て、試作することになった。

このほど村民会館の調理室に約20人のメンバーが集合。炊きあがったおこわの中に刻んだ梅干しを入れ、適当な大きさに丸めた。

おやきの皮も小麦粉と重曹、小麦粉と蒸しパンミックスなど数種類を用意。何が一番マッチするか、出来あがったおこわを具材にして試食した。

「ちょっとパサつく」「皮が厚いかな。具はもっと少なくてもいい」など、積極的に意見を交換した。

この日は、切干大根やナス味噌などの具材を使ったおやきもあわせて試作。

会長の橋爪千春さんは「梅はさっぱりしていて使えそう。色んな皮や具にチャレンジしていきたい」と話していた。 -

学部産ヤマブドウでつくったワイン販売

生産から消費までの過程を学んぼう窶狽ニ、信州大学農学部は、学部生が育てたヤマブドウを使用したワインを12月中旬、発売する。学部産ヤマブドウのみを使い、信州大学ブランドで販売するのは初めて。今後は学生が醸造業者で研修したり、販売所で対面販売することを通して、食までの流れを直接学ぶ機会にしたいとしている。

これまでも生産した農産物の販売はしているが、今回のワインは「酒」という法的規制の伴う販売物の流通・販売を学ぶことが目的。約1・1トンのブドウを収穫し、720ミリリットルのワイン千本を販売する予定。

地域とのつながりを深め、地産地消を促進したいと、一般消費者も購入できる南箕輪村の学部内の生産物販売所で取り扱う。

また、地元住民にも参加してもらおう窶狽ニ、ラベルデザインは一般公募している。

ラベルのサイズは、表ラベル縦13センチ×横10センチ、裏ラベル縦8・5センチ×横6センチ。信州大学農学部で生産した山ブドウ原料としたワインであること、信大で販売していることが分かる作品で、(1)名称 果実酒(2)原材料 農学部産山ぶどう 添加物(酸化防止剤・亜硫酸塩等)は使用しておりません(3)内容量 720ミリリットル(4)アルコール分15度未満(5)赤 ミディアム(6)製造者 長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原1298 株式会社 林農園 TEL0263・52・0059(7)販売者 長野県松本市旭3窶・窶・ 国立大学法人 信州大学 TEL0263・77・1319(8)未成年者の飲酒は法律で禁止されています。(または、飲酒は20歳になってから。)(9)生産年 2005 05 平成17年度など(10)びんは破損しやすいので、取り扱いには十分ご注意くだいさい(11)直射日光を避け、14℃以下で保存してください(12)開栓後はお早くお召し上がりください(13)その他ワインを紹介する言葉((1)縲・8)は必ず記載)窶狽ネどを明記する。

期限は28日。受付・問い合わせは農学部附属施設係(TEL77・1319)へ。 -

東伊那きのこ祭

マツタケをはじめキノコの不作がささやかれている中で、駒ケ根市のJA上伊那東伊那支所は15・16日、恒例のきのこ祭を開いた。「きのこ宴会」では1人5千円でマツタケのすき焼きや吸い物、きのこおにぎりなどが食べられるとあって、争って予約を申し込んだ先着200人が宴会場を訪れ、ぐつぐつと煮える鍋を囲んで秋の味覚に舌鼓を打った=写真。

特売コーナーではキノコをはじめ野菜や果物、漬物などが特価で販売されたほか、毒キノコの見分け方などを教える鑑定コーナーや、きのこ汁やきのこお焼きなどを販売する軽食コーナーが出店し、訪れた人たちでにぎわった。 -

ツリーハウスづくり

駒ケ根の豊かな自然環境をフィールドに、講師にスローライフの提唱者、清水国明さんを招き、新しいシニアライフスタイルを発信する「自然楽校in駒ケ根」が16日スタート。第1回は東伊那のふるさとの家周辺の林で、約30人が参加し、ツリーハウスづくりに熱中し、冒険心を満足させた。

縦横約3メートル余のツリーハウスは、4本ヒノキの立木を四隅の柱として利用した。まず、地上2メートルの高さに足場を組み、地元産の杉の床材を引き上げ、ヒノキとヒノキの間に渡し、地上4メートルの高さに土台を作り、床張り作業に精を出した。

参加者は高所とあって、慎重にのこぎりで杉板を切ったり、金づちで板を打ちつけていた。

高所からの眺望を楽しんだり、少しずつ形になっていくツリーハウスを見上げ、少年の日の基地づくりの楽しさを重ねた。

清水国明さんとともに、指導に当った「自然暮らしの会」の清水英二さんは「ツリーハウスづくりは自然の形を利用し、みんなで作り、自然と一体になれる」と話していた。

なお、次回(来春)屋根を葺き、完成させる計画。 -

JA上伊那、キノコの対面販売キャンペーン

鍋物シーズンの到来に合わせ、美味しさを増すキノコを、多くの人に食べてもらおう窶狽ニ上伊那農業協同組合は、14日から16日の間「きのこ生産者直売キャンペーン」を行う。

大企業の参入により、大量生産や品種の多様化が進んだことで、価格が急落したキノコ業界は、今年の夏、特に厳しい状況だったという。

そこでJA上伊那は「消費者にキノコの良さをもっと良く知ってもらおう」と、消費拡大キャンペーンとして、管内のAコープ店などでの、生産者の対面販売を企画。

15、16日の2日間、Aコープ辰野店、みのわ店、伊那中央店、美すず店、こまがね店、七久保店、宮田店、福岡店と、ファーマーズあじ縲怩ネ、たじまファームで、上伊那のキノコ生産者やJA上伊那職員などが、キノコを販売する。15日は午前10時縲恊ウ午、16日は午前9時縲恊ウ午。対象はエリンギ、やまびこシメジ、エノキダケ、洗いナメコの4種類。

あじ縲怩ネの向山尚希副店長は「上伊那のキノコは品質も良く、他地域からくる場合と異なり新鮮なため、味もよい。美味しいキノコなので是非買ってほしい」と呼びかけていた。 -

第2回カミーちゃん農園開催

親子で食農教育への理解を深めてもらうため、上伊那農業協同組合が企画する農業体験イベント「カミーちゃん農園」の2回目が9日、箕輪町であった。集まった94人は、果実の収穫や、リンゴジュースづくりを体験し、上伊那の食と農を楽しく学んだ。

普段自分たちが口にする農産物や農産加工物の収穫・加工を実際に体験し、楽しみながら農を知ってもらおう窶狽ニ今回は、上伊那の特産品、ナシやリンゴを収穫したり、リンゴジュースづくりを体験。

この日収穫したナシ「南水」は、伊那谷の特産品で、生産者の北原次夫さんは「見た目には普通よりいびつだが、味が良く、日持ちするのが特徴」と話す。参加者は、できるだけ大きなナシを探し、親子で協力しながら収穫していた。

ほかにも、今年上伊那でとれた新米でおにぎりを作ったり、リンゴのもぎ取りをし、秋の味覚を存分に味わった。

3回目は、キノコの生産が盛んな南部で、生産場見学などを予定している。 -

野ひばりの会が視察

宮田村の農業女性グループ「野ひばりの会」はこのほど、山梨県の清里や小淵沢に出かけ、加工所や農産物直売所などを視察。観光客らで賑わっている様子を見て、「宮田にも加工所や気軽に立ち寄れる施設がほしいね」と夢を語り合った。

同会は宮田村内の温泉施設で定期的に農産物の直売を行なったり、おやきなど特産品の研究にも力を入れている。

この日は、清里の清泉寮内にあるハーブ園やジャム加工所、常設の直売所がある小淵沢の道の駅などを視察。少しでも活動に活かせたらと熱心に見聞きした。

道の駅の足湯につかりながら、全員で反省会。「飯島町を最後に、箕輪町まで道の駅がない。宮田に施設ができたらいいねー」など意見が出たが、現状の活動を一歩一歩積み重ねようと確認した。 -

近鉄百貨店招待客みはらしぶどう園でブドウ狩り

店頭で扱う上伊那の商品をもっとよく知ってもらおう窶狽ニ8日、三重県・近鉄百貨店(本社・大阪府)桔梗が丘店の招待客40人が、伊那市西箕輪のみはらしぶどう園を訪れ、ブドウ狩りを楽しんだ。

桔梗が丘店は、大誕生祭で、普段商品を取り扱う上伊那に、買い物客を招待するイベントを特別企画。定員40人に対し、約3500人からの応募があった。

ぶどう園の管理者は「昼と夜の温度差が出てきたので、味も甘くなってきた」と話し、品種やおいしいブドウの見分け方を説明。招待客らは、思い思いのブドウを摘み採り、味わっていた。

一行は、地場産の農産物を扱う上伊那農業協同組合の「ファーマーズあじーな」や駒ケ根ファームなども見学し、上伊那の味や自然を満喫した。

JA上伊那のすずらん牛乳やヨーグルト、カミーちゃんジュースなどを扱う桔梗が丘店の中でも、ヨーグルトは味の濃さが好評だという。 -

シルクサミット2005in駒ケ根

「21世紀の地域における繭と絹のものづくりにむけて」をテーマとした「シルクサミット2005in駒ケ根」が6・7日、駒ケ根市のアイパルいなんを主会場に県内外から約220人が参加して開かれた。シルク工芸作家や養蚕農家らによる事例発表が行われたほか、同市東伊那のシルクミュージアム名誉館長岩下嘉光さんによる基調講演「伊那谷の蚕糸業発展における先人の知恵と努力」などが行われた。参加者らは7日にシルクミュージアムや伊那紬を見学するなどしながら情報を交換し合った。

事例発表で赤穂南小学校4年2組(安藤久美子担任教諭)の児童は、シルクミュージアムから譲ってもらった蚕をクラスや児童それぞれが飼育する中で、脱皮や繭づくりなどの生態に新鮮な感動をおぼえたことなどを大きな声で生き生きと発表し、みんなでつくったという『カイコの歌』を楽器演奏を交えて歌って、会場から大きな拍手を受けていた。 -

宮田村でマスの燻製づくり始まる

宮田村特産のニジマスの燻製(くんせい)づくりが5日から、新田区の工房「スモークウッドくるみ」で始まった。年末までに数千匹のマスを燻製にして、村内外で販売する。

村内で農業を営む平沢秋人さん、明子さん夫妻が個人で工房を経営。稲刈りやワインにする山ぶどうの収獲を終えて、毎年この時期から燻製づくりを始める。

数種類のハーブやワインに漬け、小骨を取り除く下ごしらえで2日間。樽を再利用したスモーカーで約8時間から10時間いぶし、4日間かけてひとつの工程がようやく終了する。

1回に100匹ほどしか燻製できないため、年末まで根気のいる作業の連続となる。

15、16日には県内各地の物産を集めて長野市のビッグハットで開く「ふるさと自慢大集合」に出品。現在はその準備に追われて大忙しだ。

「みんな毎年楽しみにしてくれている。山ぶどうワインもそうだけど、食べて喜んでもらって宮田を知ってもらえたら最高」と同夫妻。

今年も会場に自ら足を運び、来てくれる人たちをもてなそうと考えている。

燻製は山ぶどうワインに良く合うチーズもあり、同工房などで入手可能。問い合わせは090・9359・7757まで。 -

みはらしファームのぶどうを韓国テレビ局が取材

先進的な日本の農業支援と新規就農者の取り組みをとらえよう窶狽ニ5日、伊那市西箕輪のみはらしぶどう園・いちご園に、韓国江原道春川市の地方テレビ局「春川NBC」のメンバーが訪れた。

若者の農村離れや農家の高齢化が進む韓国は、日本同様に担い手問題が深刻化している。政府は就農者支援を目的とする金利優遇制度を打ち出しているが、十分な成果は得られていないという。

来日の目的は、新規就農者の技術の習得から独立までを支援するさまざまな取り組みがある長野県の農業政策を知るため。韓国で行われていない“里親制度”や“インターン制度”を取材するため、上伊那農業協同組合のインターン制度を利用した砂町博之さん(22)や、退職後に就農した小池知志さん(65)が働く同園の取り組みを撮影した。

ディレクターの姜和佶さん(39)は「具体的取り組みから日本の農業のがんばりを感じた。韓国にも伝えたい」と語った。

6日は、小諸市の里親制度を取材する。

252/(水)