-

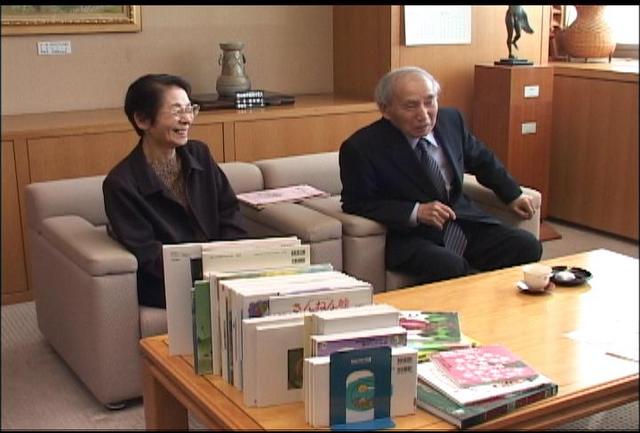

伊那市の近藤廉治さん 本寄贈

伊那市美篶の近藤廉治さんは21日、美篶きらめき館の図書室設置1周年を記念して、絵本など591冊を伊那市に寄贈した。

近藤さんが伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長に目録を手渡した。

近藤さんは、伊那市に公共図書館がなかった20年以上前から、子供たちに多くの本を読んでもらおうと、美篶の地域文庫「芽と実文庫」にも多くの本を寄贈してきた。

その後、南箕輪村の南信病院の院長を務めるかたわら、公共図書館の建設運動にも携わり、現在は、図書館を守り・育てる「図書館大好きの会」の会長をしている。

今回贈られた本は、子供からお年寄りまで世代をつなぐものとして昔話を中心とした絵本が272冊、紙芝居が97冊、児童用図書が157冊、一般用図書が65冊の合計591冊で、金額にすると約98万7千円。

近藤さんは「読書は、物語をイメージする力、考える力を養える。たくさんの子供に本に親しんでもらいたい」と話していた。

本は、美篶きらめき館の図書室に置かれることになっている。これからコート材を貼る装備作業や書棚に並べる配架作業をして、11月7日の美篶公民館文化祭でお披露目されることになっている。 -

年賀はがき到着

伊那市坂下の日本郵便局伊那支店に21日、来年用の年賀はがきが到着した。

伊那支店には、合計で755ケース、284万3千枚の年賀はがきが到着した。

これらの年賀はがきは伊那支店エリア内の28局に振り分けられる。

到着した年賀はがきのうち伊那支店で発売するのは、99万5千枚で昨年より7万8千枚多くなっているという。

種類は無地、絵入り、色つきがあるほか、ディズニーキャラクターの入った年賀はがきも人気を集めているという。

また全体の約6割がパソコンで印刷ができるインクジェット紙となっている。

年賀はがきは10月29日から発売開始となり、投かんの受付は12月15日から。

伊那支店では12月に入ってからの土・日・祝日にはアピタ伊那店で出張販売も行うという。 -

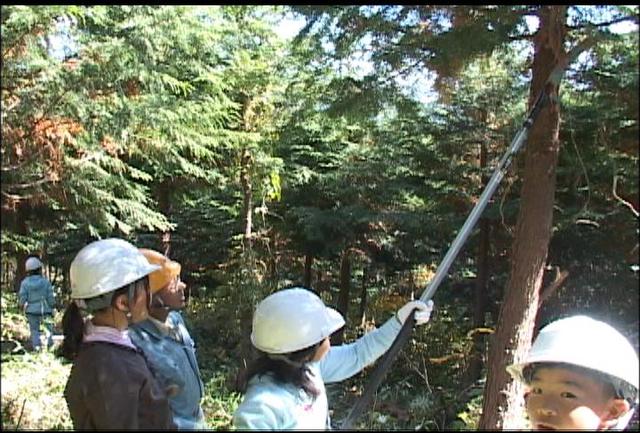

西春近南小児童 地元の森で枝打ち

伊那市の西春近南小学校の児童は21日、地元の森を守ろうと、枝打ち作業を行った。

西春近南小の5年生と6年生53人が、西春近財産区の大平林道周辺で枝打ちをした。

西春近南小では、子供達が自然保護や森を育てる活動を行う「緑の少年団」の活動の一環として、毎年この時季に枝打ちをしている。

子ども達は、西春近財産区の議員などから、「枝に対し直角にノコギリをあてること」「幹の皮をむかないように切ること」などの指導を受けていた。

枝打ちは、地面に光が当たるようにするもので、雨が降っても崩れにくい、丈夫な山をつくるために大事な作業だという。

またこの日は、野鳥保護を目的に鳥の巣箱を7つ付けた。

この巣箱には来年の春、シジュウカラなどが卵を産みつけるという。 -

新ごみ中間処理施設建設

広域連合が地元区に11月末目途アセス同意依頼

上伊那広域連合は新しいごみ中間処理施設建設候補地の地元区となっている桜井区と北新区の区長に対し、アセスメント、環境影響評価の実施同意について、11月末日を目途に回答してもらえるよう依頼していたことが21日、分かった。

21日伊那市役所で開かれた記者会見で、明らかになった。

アセス実施の依頼について広域連合では、事業計画および候補地の最終的な判断材料になるとして、地元区の同意を得て実施したい竏窒ニしている。

また11月末日を目途とすることについては、「12月初旬に役員改選で次の区長が決まるため」としている。

これについて桜井区の鹿野博愛区長は、「そろそろ結論を出す時期だとは思う。今までの経過を区民に報告して、区として回答していきたい」。

北新区の倉澤松男区長は「意向に沿えれば良いが独断で決めるわけにはいかない。住民に諮ったうえで決めたい」とそれぞれコメントしている。

また11月末日を目途に回答できるかどうかは両区長とも「今のところ未定」としている。

広域連合では意向調査の結果、地元区のうち北新区の中の2つの常会で施設についての理解が進んでいないとして、近く説明会を開くことにしている。 -

南箕輪中3年生 ジュニアオリンピック出場

南箕輪中学校3年の浜丈地加くんが、神奈川県で開かれる全国大会、ジュニアオリンピック陸上競技大会の投てき競技に初出場する。

浜くんが20日、村役場を訪れ、唐木一直村長に出場あいさつをした。

浜くんは、中学生のやり投げ競技、ジャベリックスローに長野県代表として出場する。

7月に松本市で行われた選考会で、自己ベストの43メートル55センチを記録して優勝し、大会出場を決めた。

浜くんは、南箕輪中学校の陸上部で、砲丸投げを中心に投てき種目を練習しているという。

唐木村長は、「ベストを尽くして頑張って」と激励していた。

浜くんが出場するジュニアオリンピック陸上競技大会は23日から25日まで、神奈川県で行われる。 -

長谷保育園の園児とお年寄り交流

伊那市の長谷保育園の園児は20日、地域のお年寄りとお昼等を食べて交流した。

20日は長谷保育園の年長園児16と非持山高齢者クラブの15人が交流した。

お昼には、公民館でお年寄り達が作った豚汁を味わった。

非持山高齢者クラブとの交流会は今年2回目で子ども達は20日の交流を楽しみにしていたという。 -

南みのわフェア

南箕輪村の大芝高原味工房一帯で18日、収穫祭「南みのわフェア」が開かれた。

このイベントは、南箕輪村営農センターが、地元でとれた農産物のPRや販売促進を目的に開いた。

昨年までは、大芝高原の屋内運動場で行っていたが、今年は味工房がリニューアルされ、駐車場が広くなり、初めて屋外での開催となった。

会場では、朝収穫したセロリや山ゴボウ、ネギ、カーネーションなどが並べられ、市場の1割縲・割程度安く売られていた。

また、500円でリンゴやナシをビニール袋に詰め放題できるコーナーでは、手に取り、色や形など選びながら袋に入れていた。

この日は、リンゴとナシ合わせて1200キロ用意されたが、イベント終了1時間前には全て完売したという。

関係者は、「台風に負けず収穫できたリンゴとナシ。多くの人に食べてもらいたい」と話していた。 -

農商工連携で次世代農業を支える

農商工が連携して、次世代の農業を担っていこうとする取り組みが始まっている。

伊那テクノバレー地域センターは20日、次世代農業として注目されつつある「植物工場」について学ぶ講演会を開いた。

20日は商工業や農業の関係者などおよそ160人が集まり、農林水産省などの担当者が、植物工場の現状と課題を説明した。

植物工場とは、室内で野菜を栽培するもので、生育状況をモニタリングするなど、高度な科学技術で徹底管理し、安定的な品質と生産を可能にするもの。

不況の影響で工業の低迷が続く中、地域産業の支援をしている伊那テクノバレーでは、これまでに培った工業技術を、次世代の農業に生かせないかと考え、講演会を開いた。

講演会では、農林水産省の担当者が植物工場の現状を説明し、利点としては、天候に左右されず、安定的な生産が可能になることや地域の雇用確保につながることなどを説明した。

しかし、現状では露地栽培より2縲・倍多くコストがかかるため、「今後、普及するには、農商工連携の中で低コスト化の実現が不可欠」と話していた。

参加者からは「実際どこまで生産コストを下げられるのか」「政府からの財政支援は受けられるのか」などの意見が出された。

11月初めには、こうした取り組みを研究し、事業化を目指す「次世代工業化農業研究会」を発足させる予定。 -

ますみヶ丘 クロスカントリーコース調査

クロスカントリーコースの整備を検討している伊那市は、ますみヶ丘平地林に平成22年度からコースの整備を進めていきたいとしている。

20日は、伊那市のふるさと大使で現在、実業団のカネボウ陸上競技部で総監督を務めている伊藤国光さんらがますみケ丘平地林を現地調査した。

調査は今年6月につづいて2回目で、20日は実際に予定しているコースを歩いてまわった。

伊那市では春の高校伊那駅伝を開催していることから、駅伝の街をPRしようと、クロスカントリーコースの整備を検討している。

クロスカントリーは整地されていない野山を走る陸上競技の一種で、長距離ランナーがトレーニングとしておこなっている。

伊藤さんは、ますみケ丘平地林はランナーにとって環境も良くコースに適していると話している。

伊那市では22年度から徐々にランナーの負担を軽くするウッドチップをコースに引くなどの整備を進めていきたいとしている。 -

伊那市消防団音楽隊練習

伊那市消防団音楽隊は、来月伊那市で行われるコンサートに向け練習をおこなっている。

19日夜は本番に向け全体での曲合わせやパートごとの練習が行われ、息のあった音色を響かせていた。

伊那市消防団音楽隊は演奏を通じて防火防災の広報活動をおこなっている。

コンサートは、消防団の活動を知ってもらおうと3年前から行われている。

演奏する曲はテレビでおなじみのアニメソングやカラオケデュエット曲など8曲。西箕輪中学校の吹奏楽部の生徒達との合同演奏も予定している。

伊那市消防団音楽隊のファミリーコンサートは来月1日、午後1時30分から伊那市民会館で行われる予定で、音楽隊では、多くの来場を呼びかけている。 -

TOTOもみじカップ フットサル大会

箕輪町サッカー協会が主催する第3回TOTOもみじカップフットサル大会が、18日、ながたの湯併設テニスコートで開かれた。

大会は2日間に渡って行われ、初日は、小中学生チームが、2日目の18日は、一般参加チームが出場し、熱戦を繰り広げた。

一般参加のオープンの部には、県内外から20チームが参加した。

決勝に勝ち上がったのは、水色のユニフォーム伊那市のチームAC INAと、紫色のユニフォーム箕輪町のチームSPIRIT。

前半、ブラジル人を中心とするチーム、AC INAが相手の隙をついて得点を挙げるが、前半終了直前に、SPIRITが1点を返す。

同点で迎えた後半でも、AC伊那がまずゴールを決め、2対1とするが、SPIRITが、後半終了間際に1点を返し、試合は延長戦へ持ち越される。

延長戦は、先に得点を取ったほうが勝ちとなるVゴール方式で、延長戦間もなく得点した、AC INAが優勝を決めた。 -

新型インフルの疑い

伊那市の伊那東小学校と伊那北小学校では、新型インフルエンザへの感染とみられる児童が規定数を超えたため学級閉鎖の措置がとられている。

学級閉鎖になっているのは、伊那東小学校の3年生4クラスのうち2クラス。

新型インフルエンザに感染したとみられる児童数は、ひとつのクラスが32人中4人。

学級閉鎖期間は、20日から23日までとなっている。

また別のクラスも32人中4人が感染しているとみられ、学級閉鎖期間は21日から27日までとなっている。

伊那北小学校は、6年生2クラス中1クラス。

感染したとみられる児童数は35人中5人で、学級閉鎖期間は20日から23日までとなっている。 -

箕輪西小児童が栗拾い

箕輪町の箕輪西小学校の児童が20日、木下一の宮の栗園で栗拾いを楽しみんだ。

栗拾いに訪れたのは、箕輪西小学校の1年生から3年生約60人。

栗園は、町内で大根栽培をしている「わかば農園」が管理していて、地元住民に開放している。

児童は、約70本の栗の木が植えられた園の中を歩いて栗を拾った。

いがの中に入っている栗を取り出したり、地面に落ちている栗を探していた。

栗拾いは去年に続いて2年目だが、今年は虫食いの栗も多く、収穫は少なめだったという。

ある児童は、「いがが痛かったけれど楽しかったです」と話していた。

20日拾った栗は、それぞれ家に持ち帰ったという。 -

はるちかコーロ・フェリーチェ

伊那市東春近で活動するコーラスグループ、はるちかコーロ・フェリーチェのコンサートが17日、県伊那文化会館で行われた。

今年で6回目を迎えたコンサートには約700人が訪れた。

はるちかコーロ・フェリーチェは、平成元年に地元東春近の主婦らによって発足し今年で20年を迎えた。

現在では、地元東春近をはじめ市内外から35人のメンバーが集まって練習を積み重ねている。

コンサートは3部構成で行われ、このうち第2部では沖縄をテーマにした楽曲が披露された。

メンバー達は手作りの衣装に身を包み歌声を披露し、会場からは大きな拍手が送られていた。

実行委員長の高見さゆりさんは「これまで多くの方に支えられ20年を迎える事が出来た。これからも会員一丸となってがんばっていきたい」と話していた。 -

三日町保育園児が地震体験

箕輪町三日町保育園の年少から年長の全園児が19日、地震体験車に乗って地震の揺れを体験した。

東海地震などを想定した最大で震度7の揺れが起こり、園児は体を大きく揺られ、机の足にしっかりとつかまっていた。 -

箕輪陶芸研究会寄付

陶芸愛好家でつくる箕輪陶芸研究会は、チャリティーバザーの収益金を16日、箕輪町に寄付した。

研究会の大槻隆会長が、平澤豊満町長に寄付金を手渡した。

研究会は、10月3日と4日に町内で開いた作品展の会場で、チャリティ竏茶oザーを行った。

今回はその収益金の全額6万4810円を寄付した。

バザーでは、会員が作った食器や一輪挿しなど約150点が完売した。

寄付は5年以上続いていて、大槻会長は「町の福祉に役立ててほしい」と話していた。

平澤町長は、「有効に活用させてもらいます」と感謝していた。 -

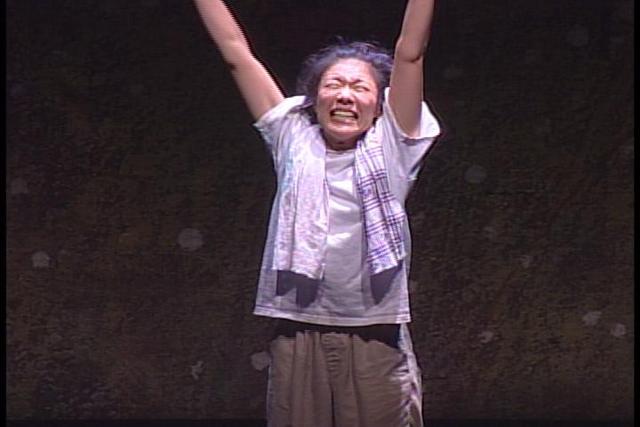

釈迦内柩唄公演

千回を目指して全国各地で公演している東京の劇団「希望舞台」による「釈迦内柩唄」の公演が15日、伊那市のいなっせで行われた。

伊那公演は、市民でつくる実行委員会が中心となって実現したもので、昼の部、夜の部と2回の公演が行われた。

釈迦内柩唄は、戦後の時代、秋田県の火葬場の娘として生きるふじ子の物語。

戦争に行って帰って来ない兄、家業を嫌い家を出た姉に代わり、ふじ子は火葬場を継いだ。

回想シーンでは、追われてきた朝鮮人を囲み、家族で過ごしたひと時のことを思い出す。

ふじ子は、世間からは忌み嫌われる家業を継ぎながらも、人の死に携わる中で、さまざまなことを感じていく。 -

第23回行者そば祭り

「行者そば」を味わう行者そば祭りが18日、伊那市荒井区内の萱で行われた。

祭りは、この地域を行者そば発祥の地として活性化させるため行われていて、今回が23回目。

市内外から多くの人が訪れ、秋空の下でそばを味わった。

行者そばは、昔、修行に向かう途中の行者が内の萱でもてなしを受け、そのお礼に種を置いていき、地域の人が大事に守り育てたものだと言われている。

現在では、地区内でそばを作る人も減ってきているということで、祭りでは、広く伊那地域でとれたそばを使っている。

この日は、約2千食のそばが用意され、訪れた人たちは、打ちたてのそばを味わっていた。

市内から訪れたある家族は、「食べ慣れているそばだが、紅葉を見ながら食べるとまた一味違っておいしいです」と話していた。 -

日影区マレットゴルフクラブ15周年100回記念大会

日影区マレットゴルフクラブは、15周年・100回記念大会を18日、伊那市の南割河川敷マレット場で開いた。

大会には、会員35人が参加し、27ホール、パー108のコースを回った。

日影区マレットゴルフクラブは、区民の交流と健康づくりの場にしようと平成6年に発足した。

クラブには、50代から80代の男女約60人登録していて、毎月1回例会を開き、楽しんでいるという。

ある参加者は「近所でも名前と顔が一致しない人が増えた。マレットゴルフを通じ顔見知りになれるので、良い社交場です」と話していた。

会長の北原岩夫さんは、「これからも楽しく、健康を目的に、気持ち良くマレットを楽しみたい」と話していた。 -

米の道・権兵衛峠を歩こう

伊那から木曽へと馬で米を運んでいた時代をしのぶイベント「米の道・権兵衛峠を歩こう」が18日行われ、県内外から約300人が参加し、紅葉を眺めながら権兵衛峠周辺を歩いた。

このイベントは、権兵衛峠を通り米を運んだ江戸から明治時代にかけての様子を再現しようと行われている。

背中に米俵を背負った馬が先頭を歩き、それに続いて参加者が歩いた。

参加者は、峠の頂上を目指すコース、頂上を越えて木曽まで行くコースなど3つのコースに分かれて歩いた。

天候にも恵まれ、参加者は色づき始めた木々を眺め、秋の休日を楽しんでいた。 -

まちの駅セミナー

地域住民や観光客が気軽に立ち寄れ、情報などを得ることができる施設「まちの駅」について理解を深めてもらおうと19日、伊那市の伊那商工会館でセミナーが開かれた。

セミナーには、商店主、市や県の関係者ら約30人が参加した。

講師を務めたNPO法人地域交流センターの遠藤あおいさんは、全国のまちの駅を取りまとめる活動をしている。

遠藤さんによると、まちの駅とは、案内人が常駐し、立ち寄った人が休憩や地域情報を得ることができる場所。

遠藤さんは、「まちの駅は、既存の施設の一部を利用し気軽に始められる。地域に複数の施設があれば、情報共有することで相乗効果が生まれ、地域の活性化にも繋がる」と話していた。

また運営については、「遊び心を持ち接することが、訪れた人も楽しく帰れる。身の丈にあったおもてなしをすることが大切」と呼びかけていた。 -

西駒山荘荷下げ

伊那市営西駒山荘の今シーズンの営業が終了し19日、ヘリコプターによる荷下げ作業が行われた。

午前7時から荷下げが行われ、西駒山荘の営業期間中に使ったシーツやバッテリーなどが運ばれた。

西駒山荘は今シーズン、7月11日から今月12日までの94日間営業し、西箕輪中学校の集団登山など446人が訪れた。

営業日数は、去年より11日間短かったが、8月下旬から天候に恵まれたこともあり、利用者は64人の増となっている。

小屋は冬の間、避難小屋として開放される。 -

新型インフルエンザで学級閉鎖広がる

伊那市と南箕輪村の小中学校9校と市内の保育園で、新型インフルエンザへの感染とみられる児童らが規定数を超えたため、学年・学級閉鎖、休園の措置がとられている。

学年閉鎖になるのは、長谷小学校の5年生全1クラス。新型インフルエンザに感染したとみられる児童数は14人中4人で、学年閉鎖期間は19日から23日まで。

高遠小学校は、6年生全2クラス。児童数は52人中6人で、期間は19日から24日まで。

学級閉鎖になっているのは、伊那東小学校の6年生4クラスのうち1クラス。児童数は31人中4人で、学級閉鎖期間は19日から23日まで。

美篶小学校は、3年生2クラスのうち1クラス。児童数は28人中5人で、期間は19日から23日まで。

伊那小学校は、3年生4クラスのうち1クラス。児童数は29人中6人で、期間は20日から23日まで。

東部中学校は、2年生7クラスのうち2クラス。生徒数は77人中8人で、期間は19日から23日まで。

西箕輪中学校は、1年生2クラスのうち1クラス。生徒数は31人中6人で、期間は20日から23日まで。

南箕輪小学校は、5年生4クラスのうち1クラス。児童数は32人中4人で、期間は19日から23日まで。

南箕輪中学校は、3年生4クラスのうち1クラス。生徒数は37人中8人で、期間は19日から23日まで。

伊那市の手良保育園は、全園児対象に休園となる。期間は20日から25日まで。ただし、家庭で保育ができない家庭では、手良保育園で緊急保育を実施する。 -

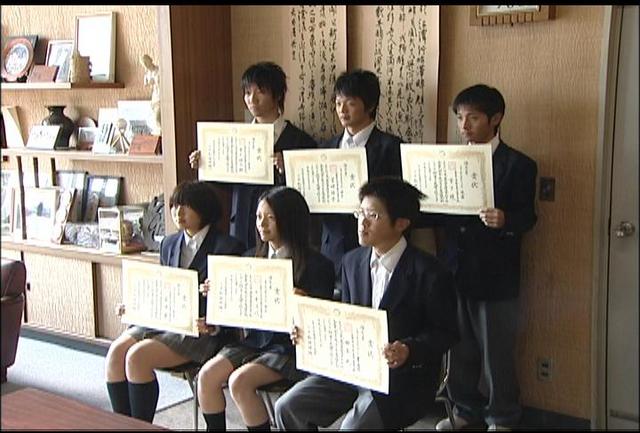

上農生が農業鑑定競技全国大会で優秀賞受賞

上伊那農業高校の3年生6人が茨城県で開かれた農業鑑定競技の全国大会で優秀賞を受賞した。

16日、青木正幸校長から生徒たちに賞状が伝達された。

農業鑑定競技は、全国の農業高校が参加する農業クラブ全国大会の審査部門の一つで、農業に関する機械や生産物からさまざまな情報を読み取ったり計算したりして得点を競う。

競技は、農業や演芸、畜産など9つの区分があり、上伊那農業高校から選抜されて出場した8人のうち6人が優秀賞に入賞した。

8人中6人の入賞は、県下でも優秀な成績だという。

6人は、岩波葵さん、千葉浩代さん、宮崎桂吾君、唐木健太朗君、宮下竣君、田本光君で全員が3年生。

6人は、競技会に向けて、夏休み前から学校の授業に加え、インターネットや先輩のノートで勉強してきたという。

今回の優秀賞受賞で生徒たちは、「努力すれば結果がでることを実感できた」「努力してとれた賞なので、仕事に就いてからの励みになる」などと将来への自信につながったようだ。

競技会には、千人以上が参加し、上位3分の1が入賞を果たした。 -

池泉堂文化サロンお披露目で井月講演会

井月ゆかりの品鑑定も

伊那市富県南福地の旧酒井医院の建物を利用した、池泉堂文化サロンのお披露目記念講演会が17日、開かれた。

池泉堂文化サロンはもともと医院として使われていたが、移転に伴って空き家となっていた。

今回地区住民で作る文化団体池泉堂文化サロンが社交場として利用していこうと、お披露目講演会を企画した。

第1回記念の今回は建物や地域にゆかりのある人についてという趣旨で、「富県と井上井月」という演題で講演が行われた。

地区住民約20人が会場を訪れ、講演に耳を傾けた。

講師は井上井月顕彰会副会長の竹入弘元さんが務め、富県について書いた井月の句や日記を紹介した。

竹入さんは、駒ヶ根市から火山峠を越えて富県を訪れた井月が金峰寺に寄り食事を頼んだが、住職が忙しく食べさせてもらえなかった。その後美篶に向かったが橋が崩れていて渡れなかった竏窒ニいうエピソードが書かれた日記を披露した。

また講演の後には井月ゆかりの品の鑑定が行われた。

主催した池泉堂文化サロンの一人は「井月がふらりと立ち寄っても快く受け入れた先祖の人たちの心の広さを勉強することができた」と話していた。 -

災害ボラコーディネーター養成講座

大規模災害時に各地から集まったボランティアをとりまとめるコーディネータの養成研修会が17日、伊那市の障害者社会就労センター輪っこはうす・コスモスの家で開かれた。

社会福祉協議会の職員や地域住民など約30人が集まった。

コーディネーターは、大きな災害が発生した時に、全国各地から集まったボランティアをとりまとめるボランティアセンターのスタッフとして活動する。

主に、被災者からのニーズの確認や、それに合ったボランティアの派遣先、派遣内容の決定などを行う。

研修会は、災害時にボランティアセンターを設置する伊那市社協が初めて開いた。

研修会では、新潟中越沖地震でスタッフを務めた新潟県柏崎市社協の山崎博之さんが講演した。

山崎さんは「各地からボランティアが集まる反面、コーディネーターがいないとニーズとマッチせず、無駄が出てしまう」とコーディネーターの重要性を説明していた。

研修会では、一般募集の地域住民を対象としたボランティアセンターの設置訓練も行われ、9人の受講者が実際の動きを確認した。

研修を終えた受講者は社協に登録され、伊那市での災害発生時にコーディネーターとして活躍する。 -

水仙の里づくりで球根植え

箕輪町の福与城址を守る会は17日、城の跡地に水仙の球根3500個を植えた。

会のメンバーや地区住民、箕輪南小の児童ら約50人が集まった。

会では5年かけて福与城址を水仙の里にしようと3年前から城の跡地に水仙の球根を植えている。

植えた球根は、箕輪町出身で東京都在住の藤沢進さんから寄付された。

藤沢さんは福与城の城主だった藤沢頼親の子孫で、3年前に活動を始めた時から毎年球根を送ってくれているという。

参加者は地面に生えた雑草を取りながら穴を掘り、水仙の球根を一つずつ植えていた。

福与城址を守る会の松崎久司会長は、「一緒に球根を植えた子ども達が大きくなった時に、一面水仙が咲き乱れるような場所になったらうれしい」と話していた。

水仙は福与城址まつりが開かれる来年の4月にちょうど見ごろを迎えるという。 -

雑穀プロジェクトイン伊那

機能性の高い食品として注目されている雑穀に親しんでもらうイベント「雑穀プロジェクトイン伊那」が17日、伊那市長谷で行われた。

伊那市長谷地区で、雑穀の料理教室や講演会・現地見学会が開かれた。

料理教室には40人ほどが参加した。

講師を務めたのは、道の駅南アルプス村でレストランを営む吉田由季子さん。

吉田さんは、日本雑穀協会が認定する雑穀エキスパートで、夫の洋介さんとともに、6月に雑穀料理の本を出版した。

この日は、その本にも掲載されている3つの料理、アマランサスパスタ、アマランサス入りガーリックポテト、もちきびのコールスローサラダを作った。

吉田さんは、「アマランサスは少しくせがあるので、炊くときに生姜を加えると良い」など、料理する時のポイントを参加者に伝えていた。

料理が出来上がると、参加者は早速味わっていた。

雑穀プロジェクトは、伊那市や信州大学農学部などが5年前から取り組んでいて、今回で9回目。

遊休農地の有効活用や、特産化による地域活性化などに期待が寄せられている。 -

南信工営リフォームフェア

伊那市西春近の南信工営株式会社は17、18日の2日間、「快適!リフォームフェア」を開いている。

南信工営は、住宅のリフォームなどの建築業の会社。フェアは、リフォームに関する相談を受け、訪れた人たちに商品に触れてもらおうと開催されている。

今回は、キッチンやトイレなど水回りに関する物を中心に展示している。

社員らは、通気性の優れた壁材や、汚れに強いユニットバスなどそれぞれの特徴を、水やマジックを使い説明していた。

また今回は初めて工作教室も開かれ、子ども達は、社員に教わりながらアニメのキャラクターや、リース作りを楽しんでいた。

18日は午前10時から午後4時まで。 -

女性合唱団「ザ・シワクチャーズ伊那」

定期演奏会に向け練習に熱

伊那市の女性合唱団「ザ・シワクチャーズ伊那」は、10月末の定期演奏会に向け、熱の入った練習を行っている。

12日は、本番当日の会場となっている、いなっせで練習が行われた。

ザ・シワクチャーズ伊那は、上伊那の60歳以上の女性でつくる合唱グループ。伊那市の名誉市民で作曲家の故・高木東六さんの意志をつごうと、2007年に発足した。

定期演奏会は、昨年初めて行われ、今回で2回目になる。

この日は、演奏会のフィナーレで合唱する、モーツアルト作曲の賛美歌を練習した。

普段は、日本語の曲を演奏することが多く、ラテン語は慣れていないため、発音や音程を繰り返し確認していた。

代表の北沢理光さんは、「この曲は合唱団にとって新たな挑戦となるもの。しっかり歌いこんで本番を迎えたい」と話していた。

ザ・シワクチャーズ伊那の定期演奏会は31日(土)にいなっせで開かれる。

また11月には、故高木東六さんの生誕の地、鳥取県米子市の少年少女合唱団から招待を受けていて、高木さんの故郷で伊那市の歌や水色のワルツなどを披露する。

411/(火)