-

藤沢ウォーキング

地域の歴史を学びながら歩く第1回藤沢ウォーキングが11日、伊那市高遠町で開かれた。

11日は、地区住民80人が参加し秋空の下、藤沢御堂垣外地区を歩いた。

このイベントは、地域の歴史や文化をあらためて知ろうと高遠町公民館藤沢分館が今年初めて開いた。

去年までは秋の運動会を行っていたが、年々参加者が減少傾向にあるため今年、ウォーキングイベントを企画した。

参加者は朝9時に藤沢多目的集会施設を出発し約3キロ先の藤沢城址を目指した。

途中、江戸時代の宿泊所跡の門や「建御名方神」が祀られている諏訪社などを見学した。

藤沢分館の保科増昭分館長は、「予想以上に参加していただいた。来年も継続してこのイベントを行っていきたい」と話していた。 -

CATV杯ミニバス大会

ケーブルテレビ杯争奪ミニバスケットボール選手権大会が12日伊那市内で開かれ、男子は竜東が、女子は伊那ミニバスケットボール教室が優勝した。

今年7回目を迎えた大会には、上伊那のチームに加え県内外からも参加があり、男女23チームが熱戦を繰り広げた。

大会はトーナメント戦で行われ、男子の決勝戦は白いユニホームの竜東と、青いユニホームの安曇野の対戦となった。

試合は竜東が終始圧倒する展開となり、最終スコア82対32で圧勝し、見事初優勝した。

また女子の決勝は、白いユニホームの伊那ミニと紫のユニホームのアストラム伊那が対戦した。

序盤から試合を優勢に進めた伊那ミニが徐々に点差を広げ最終スコア29対17で勝利し、大会3連覇を決めた。 -

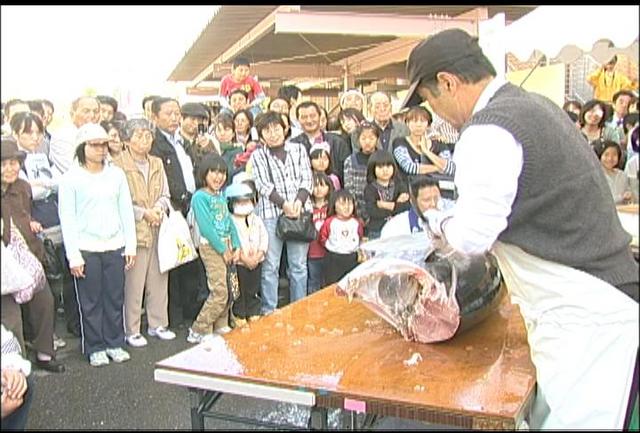

南アルプスふるさと祭り

伊那市長谷の第26回南アルプスふるさと祭りが11日、長谷総合グラウンド行われ、多くの人で賑わった。

長谷に伝わる民謡「ざんざ節」をアレンジして2007年にできた「ダンシングNewザンザ」は、今年は長谷小学校の児童がステージで発表した。

長谷小の児童は、運動会などでもこのダンスをしているということで、元気に息のあった踊りを披露していた。

また、今年の祭りでは初めてのメーン企画として、サイコロの出た目によって会場に設けられたマス目を進むチーム対抗のスゴロク大会が行われた。

ゲームでは、進んだマスによって「1分以内に丸太を切る」などの指示が出されていた。 -

手良保育園の園児が稲刈り

伊那市の手良保育園の園児が13日、5月に植えた稲の刈り取りを体験した。

今年、保育園近くの田んぼで育てたのはコガネモチとコシヒカリで、この日は年長・年中の園児50人ほどが、鎌を使って稲刈りを体験した。

稲刈りは、子供たちに農業体験をしてもらおうとJA手良青壮年部が企画したもので、今年で2年目。

今年は、天候にも恵まれ粒も大きく例年より出来は良いという。

子どもたちは、地域のお年寄りや保護者などの手を借りて、一株ずつ刈り取っていた。

刈り終わった稲は、保育園前の畑ではざかけして、12月にお世話になった地域の人などを招き、餅つきをして味わうという。 -

地域医療再生事業 上伊那医療圏選定される

地域医療の課題を解決するため、県が策定する事業を実施する「地域医療再生事業」に、上伊那医療圏が選定された。

これは13日、長野県庁で開かれた県医療審議会で報告され、了承された。

県内で厳しい医療環境にある上伊那と上小の2医療圏が選ばれた。

審議会で示された計画によると、上伊那では伊那中央病院、昭和伊南総合病院、辰野総合病院の公立3病院で新たに「公立病院運営連携会議」を設立し、3病院の将来的な経営統合を見据えて、機能分担と連携のあり方を検討する。

伊那中央病院は、第3次救命救急センターを担う病院と位置づけ、現在ある「地域医療センター」を一部拡充するほか、5年のうちに救命救急センターへの指定を目指す。

昭和伊南総合病院は、「地域医療支援リハビリテーションセンター」を整備し、2次救急から回復期を担う病院に、辰野病院も2次救急から回復期を担う病院として体制を整備する方針。

機能再生を推進するため、電子カルテなどによる診療情報を共有する地域連携ネットワークも整備するとしている。

そのほか、伊那中央病院に「内視鏡トレーニングセンター」を整備し、全国からトレーニング医師を受け入れ、医師不足の解消につなげたい竏窒ニしている。

これらの事業は国から25億円の補助を受け、5ヶ年計画で実施される予定。 -

エコブルームが老人ホームで演奏

8月に南箕輪村で開かれた子ども地球サミットのバックバンドを務めた「エコブルーム」のメンバーが10日、ピアノとサックスのコンサートを南箕輪老人ホームで開いた。

-

伊藤真一さん陶展

伊那市に陶芸窯を構える伊藤真一さんの陶展が、かんてんぱぱホールで開かれている。

会場には食器や花入れなど、日常使いの器およそ千点が並んでいる。

展示会を開いている伊藤真一さんは、伊那市御園に陶芸窯を持ち、作品づくりをしている。

今回の展示では、会場の壁に約100枚の皿を飾るなど工夫が凝らされている。

皿1枚1枚は、デザインや色合いが少しずつ異なっていて、観る人の視覚を刺激できるようにしたという。

また、一つ一つ趣の違う湯飲みなどの器も、一つのコーナーに集めて展示している。

伊藤さんは、「器の集合体の面白さを楽しんでほしい」と話していた。

この陶展は13日昼まで。 -

暴力追放交通安全大会

暴力や交通事故のない明るい社会の実現を目指す伊那市民安全大会が10日、伊那市民会館で開かれた。

大会アトラクションとして長野県警察音楽隊とカラーガード隊が、集まった約800人の前で演奏と旗の演技を披露した。

大会には、消防団員や交通安全協会のメンバー、各種団体の関係者などが参加し、暴力と交通事故のない安全な社会の実現を目指す大会宣言を採択した。

小坂樫男市長は、「平和で安全な社会を実現するためには、市民が一致団結して、暴力追放と交通安全に取り組んでいく必要がある」と話した。

また、伊那警察署の依田公雄署長は、「暴力団を追放するためには、市民の皆さんの協力が不可欠。交通事故は私たち一人ひとりが当事者になる可能性があるものだということを、改めて考えてほしい」と話した。 -

ノルディックウォーキング講習会

ストックを持って歩く「ノルディックウォーキング」の講習会が10日、伊那市の榛原河川敷公園で開かれた。

ノルディックウォーキングは、クロスカントリーの選手が夏場の体力強化のために行っていたトレーニングがもととなったスポーツ。

この日は地元を中心に約50人が集まった。

講習会は長野県スキー連盟が行っているもので、伊那市で開かれるのは今回が2回目。

今回は、クロスカントリーの選手としてリレハンメルや長野オリンピックなどに出場した堀米光男さんを講師に迎えた。

堀米さんは、「力を入れないで普通に歩くように歩くのがコツ」と話し、参加者と一緒に歩きながら指導していた。

ノルディックウォーキングは、普通のウォーキングより上半身を使うため、消費カロリーが多くなるほか、ひざや腰への負担も軽くなるという。 -

伊那総合物産展示会・商工祭 11日まで

地元の産業や技術、製品を紹介する第61回伊那総合物産展示会・商工祭が10日から、伊那商工会館で始まった。

物産展・商工祭は伊那商工会議所と伊那市が毎年開いているもので、今年は地元企業90社、131ブースが出展した。

今年は「イナエコフェア」をテーマに、ソーラーパネルや火を使わないIHコンロなど、環境や安全に配慮したエコ製品が数多く並んだ。

食のコーナーでは、伊那市の特産品を目指す雑穀アマランサスのブースが設けられ、日本に数台しかないというアマランサスをホップさせる機械が店頭で稼働し、訪れた人の目を引いていた。

またデジタル情報通信エリアには伊那ケーブルテレビも出展していて、デジタル放送の相談会や商談会、インターネット体験などが行われている。

伊那総合物産展示会・商工祭は11日まで。 -

10月10日は「ソースかつ丼の日」

10月10日はソースかつ丼の日。

伊那ソースかつ丼会加盟店は、かつ丼一杯100円引きのサービスを行った。

伊那ソースかつ丼会では、伊那で生まれたソースかつ丼をPRしようと活動していて、カツの揚がる音「ジュー、ジュー」をとって10月10日をソースかつ丼の日としている。

かつ丼会に加盟している伊那市坂下の飯島食堂でも100円引きで提供された。

昼時になると出前の注文も加わり厨房は大忙しだった。

訪れた人たちのほとんどがソースかつ丼を注文し、飯島食堂名物の肉が器からはみ出るかつ丼を味わっていた。

飯島食堂の主人、飯島敏道さんは「100円引きのサービスで伊那伝統の味をたくさんの人に食べてもらえて良かった」と話していた。 -

国際協力田の稲刈り作業

食糧難民への支援米を作っている伊那市美篶の国際協力田で10日、稲刈りが行われた。

これは食糧難に苦しむアフリカのマリ共和国に米を送ろうと、JA上伊那の職員でつくる労働組合が毎年田植えから稲刈りまでを行っている。

この日は労働組合のメンバーやその家族約70人が参加した。

ほ場は台風18号により多くの稲が倒れていて、参加者らは稲を起こしながら一束ずつ刈り取っていた。

マリ共和国は面積が日本のおよそ3倍、そのうちの7割が砂漠という過酷な環境で、食糧難に苦しむ人たちが数多くいるという。

ある参加者は「現地の人たちの自立を助けられるよう少しでも力になれたらうれしい」と話していた。

刈り取った稲は年明けに発送し、来年2月頃マリ共和国に到着するという。 -

いけばな小原流伊那支部作品展

いけばな小原流伊那支部の作品展が10日から、伊那市の県伊那文化会館で開かれている。

会場には秋をテーマにした生け花約170点が並んでいる。

いけばな小原流伊那支部は、今年で発足30年を迎え、今回はそれを記念して大きな会場を借りて展示を行った。

伊那支部では毎月講師を招いて研究会を開いている。

今回は会員それぞれが指定された花をメーンに使って、作品づくりをしたという。

また「秋粧(あきをよそおう)」をテーマに会員20人が協力して作った合作も展示されている。

いけばな小原流伊那支部の作品展は11日まで。時間は午前10時縲恁゚後5時、入場料は300円。 -

フェンシングの平松君 世界大会出場挨拶

今月ハンガリーで開かれるフェンシングの世界大会に日本代表として出場する箕輪中学校3年生、平松竜成)君が9日、箕輪町役場を訪れ、平澤豊満町長に出場の挨拶をした。

平松君は16日からハンガリーのブダペストで開かれるフェンシングの世界大会「欧州カデサーキット大会」のサーブル種目に出場する。

今年1月に東京で開かれたJOCジュニアオリンピックカップで5位に入賞。世界大会への切符を手にした。

平澤町長は「時差など体調管理をしっかりし、頑張ってきてほしい」と励ました。

平松くんは7月にシンガポールで開かれたアジア大会に出場しており、海外での大会は今回が2回目。

平松くんは「アジア大会では緊張し、普段の動きができなかった。今回はリラックスすることを心がけ、予選突破したい」と大会に向け抱負を話した。 -

リニア決議案 県議会で可決

長野県議会9月定例会は、委員長報告・採決が行われ、9日閉会した。

リニア中央新幹線の整備促進に関する決議案は、採決の結果、賛成多数で可決された。

この決議案は、6月定例会に、伊那市選出の向山公人議員が、提出し、一部修正したもの。

決議案は、実質Bルートでの建設を求めるもので、「より多くの県民が利用でき、地域経済の活性化に寄与するルート」でリニア新幹線の整備を促進するよう主張している。

9日の本会議で、公共交通対策特別委員会の木下茂人委員長は、「委員会で慎重審査の結果、地域振興に資するリニア中央新幹線の整備促進に関する決議案は、案の一部を修正し、採択すべきものとした」と報告した。

採決の結果、共産党やトライアル信州、飯田市選出の議員が反対しましたが、賛成多数で可決した。

この結果をうけ、決議案を提出した向山公人議員は「長野県議会としての姿勢を、ここで改めて示す事が出来た。地域のみなさんと一緒に、県議会も一緒になって目標実現のために活動していきたい」と話していた。 -

民主党国会議員と市町村長が懇談

民主党の加藤学衆議院議員らと上伊那の市町村長との懇談会が9日、伊那市のいなっせで開かれた。

懇談会は民主党長野県総支部連合会から申し込まれたもので、民主党からは長野5区選出の加藤学衆議院議員と長野県連代表代行の羽田雄一郎参議院議員が訪れた。

懇談会は非公開で行われました。

小坂樫男伊那市長は、リニア中央新幹線について「Cルートありきの発言をしないでほしい」と話したが、加藤議員から返答はなかったという。

また、「153号バイパスなど公共事業の減額をしないでほしい」「地域医療再生計画を予定通りやってほしい」などの要望をしたという。 -

新型インフルで伊那北小・南原保育園が学級閉鎖

伊那市の伊那北小学校と南箕輪村の南原保育園では、新型インフルエンザへの感染とみられる児童、園児が規定数を超えたため、9日から学級閉鎖の措置がとられている。

学級閉鎖になるのは、伊那北小学校の3年生3クラス中1クラスと、南原保育園の未満児クラス。

新型インフルエンザに感染したとみられるのは、伊那北小学校の児童3人、南原保育園の園児1人と職員1人。

いずれも今日から学級閉鎖をしていて、期間は、伊那北小学校が16日まで、南原保育園が15日までとなっている。 -

西山神社に伝統の舞を奉納

高い所が好きだといわれている神様を祭っている伊那市西箕輪の第六天西山神社で今日、4つの伝統の舞が奉納された。

第六天神社は、西箕輪上戸区の山の上にある。

9日は地元の西箕輪南部保育園の園児たちも、伝統の舞をみようと70段近くある階段を上り、神社を訪れた。

第六天西山神社は、西箕輪の上戸区、中条区、梨の木区の氏神様としておよそ600年前から祭られている。

毎年10月に五穀豊穣への感謝と無病息災を願い、祭りが行われていて、神事では扇の舞や剣の舞など、4つの舞が奉納された。

言い伝えによると、西山神社は、戦国時代に上戸の鈴木源三郎(げんざぶろう)が大阪夏の陣で拾った御幣を祭ったのが始まりだとされていて、最初は低い場所に祭ってあった。

しかしその年は大凶作になりかけたため、地元の人たちが困って巫女に相談したところ「高い所が好きな神様を低い所に祭ったためだ」と言われ、山の上に祭られるようになったという。 -

手良物産展 初開催

伊那市手良地区のものづくりを紹介する手良物産展が、9日から手良公民館談話室で始まった。

普段は、談話室として使われている一室が展示スペースとなっていて、農産物や花、果樹類のほか、企業や職人の製品が所せましと並べられている。

農家もふくめ、20社ほどが参加していて、伊那では、栽培している農家はめずらしいとされるハート型をしたミニトマト、トマトベリーや、下手良出身の漫画家向山知成さんの作品が掲載されている雑誌、少年マガジンも置かれている。

手良物産展は、生産者の心意気を感じてもらおうと今回初めて開催された。

たたみやセンス、パソコンモニターからねぎ、トルコギキョウ、なし、ぶどう、りんごが並ぶ手良物産展は、11日日曜まで開かれていて、展示品の格安販売も予定されている。 -

消火通報コンクール

正しい消火器の使い方や正確な119番通報を身に付けてもらおうと、消火通報コンクールが9日伊那市営プール駐車場で開かれた。

コンクールは、伊那防火管理協会が開いていて、今年で18回目。

コンクールには、辰野町から伊那市までの事業所14チームが出場した。

2人一組で消火と通報をする消火器操法の部には、9チームが出場。

50秒の基準タイムでスピードと正確さを競った。

火災を発見すると1人が消火、1人が通報を担当した。

競技の結果、北山ラベスデガラシ隊が優勝した。 -

上伊那森林組合 木のアウトレット市

伊那市高遠町上山田の上伊那森林組合中部支所で10日、11日の2日間、木のアウトレット市が開かれる。

木のアウトレット市は、森林組合の整備作業で搬出した木材を格安で販売するもので、今年で5年目になる。

敷地内には、軽トラック1台5,000円のまき用の木材が200台分、テーブルやログベンチなど日曜大工で使える板材が400枚、オークションで一番高値をつけた人が購入できる丸太100本がところ狭しと並んでいる。

木のアウトレット市は、10日が午前10時から午後3時、11日が午前10時から午後2時までとなっている。

毎年関東や中京、関西方面から訪れる人もいるということで、森林組合では、1,000人の人出を見込んでいる。 -

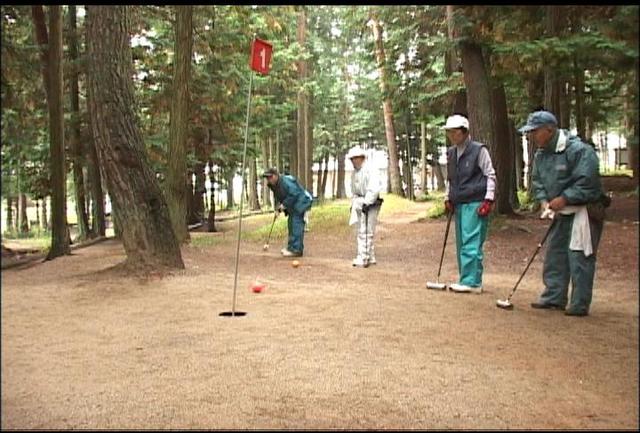

県知事杯マレット大会

第33回長野県知事杯争奪選手権マレットゴルフ大会が、6日、伊那市西箕輪のマレットパーク羽広で開かれた。

6日は、北信、東信、中信、南信の4つのブロックから、予選を勝ち抜いた209人が大会に参加した。

長野県知事杯は、年に1回、県全体の選手同士の交流を目的に、県マレットゴルフ連盟が行っている。

会場は、4ブロックの持ち回りとなっていて、今回は伊那市で行われた。

6日は、36ホール、パー144で競技が行われ、参加者は優勝目指し熱戦を繰り広げていた。

年に1度の大きな大会という事で、10日ほど前から羽広荘に泊まり込みで練習をしてきたメンバーもいるという。

大会の結果、男子優勝は、箕輪町の藤沢幸雄さん、女子優勝は、伊那市の有賀智世子さんとなっている。 -

新型インフルエンザ

伊那西高校と伊那小学校で学級閉鎖伊那市の伊那西高校と伊那小学校は、新型インフルエンザへの感染とみられる生徒、児童が規定数を超えたため学級閉鎖の措置がとられる。

学級閉鎖になるのは、伊那西高校の1年生6クラス中2クラスと伊那小学校の3年生4クラス中1クラス。

新型インフルエンザに感染したとみられる生徒、児童数は、伊那西高校が4人、伊那小が3人。

学級閉鎖期間は、伊那西高校が8日から12日まで、伊那小が9日から13日まで。 -

台風18号 伊那谷を通過

非常に強い勢力で8日、本州に上陸した台風18号は、午前8時ころ上伊那地域に最も接近した。伊那市高遠町では、降り始めからの雨量が95ミリに達し倒木などの被害があった。

8日午前中に上伊那地域にもっとも接近するとみられていた台風18号は、午前5時頃愛知県の知多半島に上陸。上伊那地域でもこの頃から風雨が強まった。

公共交通機関にも乱れがあった。JR飯田線は、7日に始発からの運休を決定。関東や中京、大阪を結ぶ伊那バスは、朝のうち名古屋線や大阪線などで運転をとりやめた便もあった。

午前8時頃、台風は上伊那地域に最も接近した。伊那と木曽を結ぶ国道361号の姥神トンネルの木曽側では、倒木があり午前8時15分から通行止めになり、午後になって復旧した。

伊那市高遠町では、降り始めからの雨量が午前11時現在で95ミリを観測した。

高遠町の藤沢と長藤の栗田地区では、全世帯が午前7時30分から停電になり、午前9時に復旧した。

伊那市は、午前8時30分に災害警戒本部を設置。被害状況などを確認し、午前11時20分に被害の拡大が見られないことから本部を解散した。

被害は、雨量の多かった高遠地区に集中した。

国道152号の杖突峠は、倒木により大型車が通行できない状況になり、午前9時に復旧した。

心配された台風18号だが、正午ごろには雨も上がり、雲のすき間からは青空も見られた。

一部運休となっていた中央高速バス名古屋・関西方面の運行は8日午前9時から通常運行。倒木により姥神トンネルから木曽側が通行止めになっていた国道361号線は、午後3時に通行止めが解除となった。

また伊那市高遠町の松倉地区の停電は午後3時に復旧した。 -

台風でリンゴ落下

農業被害は小規模

JA上伊那は8日、台風18号による農作物への被害状況をまとめた。

伊那ケーブルテレビの放送エリア内では、伊那市の一部でリンゴが落果したが、被害は小規模に留まった。

JA上伊那によると、被害があったのは伊那市内のリンゴ畑約0.5ヘクタール。

しかし、減収量は1.8%、被害額は28万円と小規模に留まった。

箕輪町、南箕輪村では今のところ被害は報告されていないという。

水稲では、一部で稲が倒れたり、収穫した稲を干してあるはざが倒れるなどした。

しかし、全体的な収量には影響がないとみていて、JA上伊那では「今回の台風による被害は小さい」としている。 -

伊那公民館押し花クラブ作品展

伊那公民館女性教室の押し花クラブ作品展が、伊那市の旧井澤家住宅で開かれている。

会場には、押し花クラブの会員14人の作品、28点が並んでいる。

クラブは、伊那公民館が開いている女性教室の一つで、毎月2回集まって、作品作りをしている。

中には、建物の屋根に蜂の巣を、壁にメロンの皮を使うなど、変わった素材を使った作品もある。

旧井澤家で作品展を開くのは今回が初めてで、それぞれが今年作った作品の中からお気に入りの作品2点ずつを持ち寄った。

講師を務める野澤伊代子さんは、「押し花を通して、自然や植物を見る目が養われる。それぞれの感性で作った作品を見てほしい」と話していた。

押し花クラブ作品展は10日まで。 -

南箕輪村で有志がヨガサークル立ち上げ

南箕輪村公民館のヨガ講座受講生有志が、ヨガサークルを立ち上げた。

7日は、サークルとして初めての教室が南箕輪村公民館で開かれ、希望した10人ほどが体を動かした。

参加したのは、村公民館のヨガ講座受講生の有志で、8月に講座が終了したがまだまだ続けたい竏窒ニ、サークルとして活動を始めた。

講師の中川俊子さん指導のもと、ゆったりした音楽が流れる中で手足を動かしていた。

サークルは、毎週水曜日の午後2時から1時間30分で、受講料は1カ月3千円。

老若男女誰でも自分のペースで始められ、無料体験も歓迎という。 -

富士塚公園ジョギングコース 改修で聞き取り

伊那市の富士塚スポーツ公園にあるジョギングコースの改修のため、伊那市は6日、地元の陸上関係者から意見を聞いた。

ジョギングコースは、グラウンドの周りに整備されていて、1周約600メートル。

現在のコースは土だが、市では今年度中にウッドチップ走路に改修することにしている。

そこで今回どういうコースがいいのか、市内の中学、高校の陸上部監督から意見を聞きた。

監督からは、「コースの途中に鉄棒やベンチを置いて筋力トレーニングできるようにしたらどうか」などの意見があった。

市では、意見を参考に検討して改修したいとしている。 -

台風18号 8日に最接近

非常に強い台風18号は、8日上伊那地域に最も接近する見込みとなっている。

果樹など実りの時期だけに、JAでは、農家に対し出来る限りの対応をとるよう呼びかけた。

伊那市西箕輪羽広のりんご畑では、農家が収穫に追われていた。

重盛正さんは、2ヘクタールでフジなどのリンゴを栽培している。

信濃スイートは、若干早めだが、被害にあう前に収穫を急いでいた。

りんごオーナーもいるフジは、収穫には早すぎ、今収穫してもジュースにもならないため、あきらめた。

重盛さんの畑の半分はフジで、「台風相手ではしょうがない」と話していた。

長野地方気象台によると、台風18号は、このまま北上を続けた場合、県内を通過する可能性が高いとみていて、時間は、午前6時から正午にかけてという。

気象台では、秋雨前線も活発化するため、雨にも十分な警戒が必要と注意を呼びかけている。

なおJR飯田線は、8日の始発から安全の確保が確認されるまで運転を見合わせることにしている。

伊那バスでは、通常運行を予定しているが、状況により対応を検討するという。

また伊那市は、台風の接近に伴い、8日は市内の全保育園を休園する。

箕輪町と南箕輪村は休園しないが、安全確保のため、なるべく登園しないよう呼びかけている。

また、伊那ケーブルテレビ放送エリア内の小中学校、高校は、すべて休みとなっている。 -

高遠町高齢者慰安会

伊那市高遠町の高齢者慰安会が7日、高遠町文化体育館で開かれた。

高遠町地区には現在75歳以上の高齢者がおよそ千500人いて、今日はその4分の1にあたる370人が参加した。

慰安会は高齢者の長寿の祝いとして、また交流の場として高遠町が毎年開いているもの。

慰安会では高遠町地区の公民館講座で練習をしている踊りや唄、琴などの10団体が練習の成果を披露し、会場を盛り上げていた。

参加したあるお年寄りは「同じ地域に住んでいてもなかなか顔を合わせる機会がない。今日はいろんな人と交流出来てとても楽しかった」と話していた。

411/(火)