-

信越デジタル映像コンテスト予備審査会

総務省信越総合通信局と信越地区のケーブルテレビ局が行なう信越デジタル映像コンテストの長野会場の予備審査会が6日、伊那ケーブルテレビで行われた。

コンテストは、アマチュアから映像作品を募集し、地域からの情報発信をさらに進めていこうと今回が初めて。

4日に応募を締め切り、長野、新潟地区合わせて70作品が集まった。

予備審査会は、14日の本審査会へと進む作品を選ぶもので、長野・新潟2会場で行なわれた。

審査は、総務省信越総合通信局の職員立会いのもと、県内のケーブルテレビ局社員3人が行い、創造性・技術力・表現力で採点した。

審査の結果、長野県41作品のうち、上位10作品が14日に上田市で行なわれる本審査会に進むことになった。

本審査会では、大学教授らが審査委員をつとめ、最高賞となるグランプリ作品が決まる。 -

伊那市の新村明子さん 市に洋画寄贈

伊那市西町の新村明子さんが5日、市役所を訪れ、今年県展に出展した50号の洋画を伊那市に寄贈した。

新村さんは、知人の絵画講師から絵の指導を受け、40年ほど前から作品づくりを始めた。

現在、主婦業のかたわら絵を描き続けている。

寄贈したのは、今年春、こいのぼりが泳ぐ様子を見て描いた作品で、家族の温かさを表現したという。

新村さんは、「子ども達が事件を起こすような時代になってしまった。この絵を見た人が少しでも温かい気持ちになってくれたらうれしい」と話していた。

小坂樫男市長は、「これだけ大きな作品を作る意欲は素晴らしい。これからもがんばってください」と話していた。 -

中澤達彦木彫教室合同展

箕輪町在住の彫刻家、中澤達彦さんの彫刻教室の生徒による作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれている。

会場には、中澤さんが講師を務める教室「舎羅の会」の66人の作品220点が並んでいる。

展示会は4年に1度開かれているもので、今回で2回目。

教室では、一人ひとりの個性が出るよう、使う木の種類、削り方など、自由に作品づくりをしていて、会場にはレリーフや仏像など多彩な作品が並んでいる。

指導をしている中澤さんは、「4年という長い期間の中でそれぞれ技術を高めてきた。是非集大成を見てほしい」と来場を呼びかけていた。

作品展は16日まで。 -

伊那市社会福祉大会

伊那市社会福祉大会が8日、伊那市の県伊那文化会館で開かれ、美篶小学校5年1組の児童が福祉活動の発表をした。

大会は地域の社会福祉の向上を目指し、毎年開かれているもので今年3回目。

大会では講演の他、美篶小5年1組の児童の活動発表があった。

子ども達は、総合学習で美篶寮と交流をしており、手品を披露した時のおじいさん、おばあさんの反応や、一緒にカレンダー作りをして感じたことなどを1人1人発表した。

また、美篶寮でも評判が良かったという天竜川の伝説を劇にした、「天竜」の一部を披露した。

なお大会宣言では、全ての地域住民が住みよいまちづくりを進めること、地域助け合いの社会を実現するため協力すること、などが採択された -

全国トイレシンポジウム開催

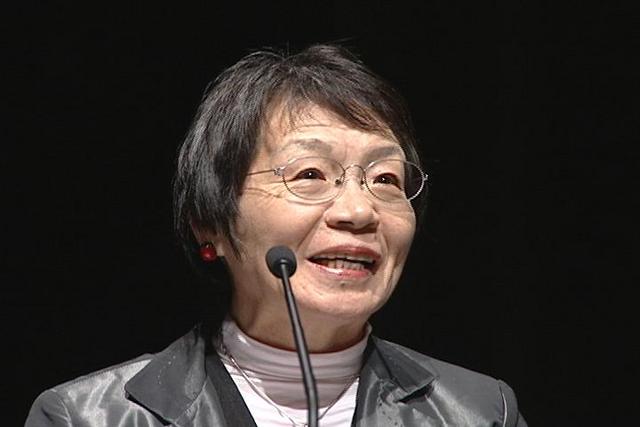

人と自然のかかわりをトイレの視点から捉え、地域活性化や生活環境の改善に役立てようと7日、伊那市で全国トイレシンポジウムが開かれ、登山家の田部井淳子さんが講演した。

田部井さんは、世界7大陸の最高峰を極めた立場から、登山の際のトイレマナーの大切さを訴えていた。

田部井さんは、エベレストで2000年までの80年間に垂れ流された登山者の尿の量は、104万リットルにのぼると試算。「登山者がマナーを守り、山を持っている自治体がトイレや処理する箱を設置することが理想」と話していた。

シンポジウムでは、桜の里のトイレ整備と題し、花見やイベント時のピーク対応について考える分科会も開かれた。

このトイレシンポジウム、8日は高遠町に会場を移し、高遠城址公園の現地見学や、災害時でのトイレ対策について考えるパネルトークが計画されている。 -

中央道車両火災

中央自動車道の箕輪町地籍で7日午後1時頃、軽貨物自動車1台が燃える車両火災があった。

車両火災があったのは中央道の上り車線で、伊那インターから東京方面へ約8キロの場所。

高速道路交通警察隊によると、伊那方面から岡谷方面へ進行していた軽貨物自動車の右後輪付近から火が出たという。

この車を運転していたドライバーらに、けがはなかった。

この影響で、中央自動車道は伊那・伊北インターの間で午後1時10分頃から上り線がおよそ1時間、下り線がおよそ30分間、通行止めとなった。

なお原因については、現在警察で捜査を進めている。 -

孝行猿の供養

伊那市長谷入野谷にある孝行猿の碑の前で7日、孝行猿の供養が行なわれた。

旧暦の10月10日にあたる7日は、孝行猿の日として長谷小学校でも昔から孝行猿にちなんだ行事が行なわれている。

入野谷では、今後孝行猿にちなんだ事業展開を考えていて、まず供養をしようと今回初めて行なわれた。

入野谷には、箕輪町の彫刻家で歌人だった藤沢古実のレリーフを埋め込んだ孝行猿の碑があり、参加者たちは、近くの円通寺住職の読経で手を合わせていた。

長谷村時代、文化財専門委員だった宮下彦二さんは「この碑をもっと多くの人たちに見てもらい、素晴らしい孝行猿の物語を末永く伝えていきたい」と話していた。 -

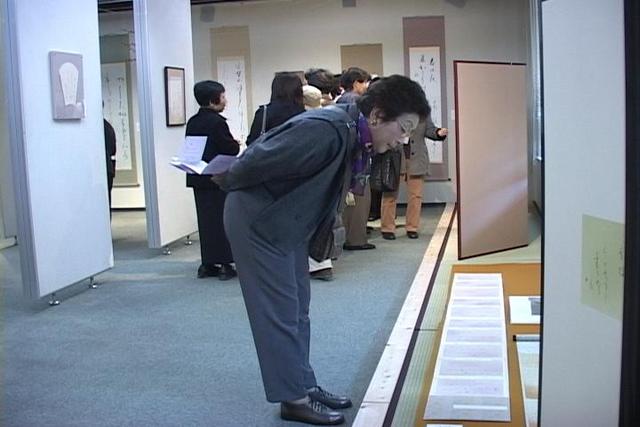

かな書道グループ「伊那藍の会」作品展

かな書道のグループ「伊那藍の会」の作品展が7日から、伊那市立伊那図書館で開かれている。

伊那藍の会は、伊那西高校で書道をともに学んだOGが中心となって発足したグループで、現在はさまざまなメンバーが一緒に活動している。

発足から10年を迎え、今回記念作品展を企画した。

会場にはおよそ30点の作品があり、山頭火などなじみの深い詩人の歌や、源氏物語を題材とした作品も展示している。

また、普段書道になじみのない人にも作品を楽しんでもらおうと、読みやすい仮名文字を用いた作品も多く並んでいる。

会では「かな書道の魅力、筆を持つことの楽しさを味わってもらいたい」と話していた。

作品展は9日まで。 -

上農生が押花で入賞

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒がこのほど、全国高校押し花コンテストで入賞し、7日、三井忠人校長から表彰状が手渡された。

今回のコンテストでは、園芸科学科鑑賞植物コース3年の宮坂光男君が優秀賞に、同じく3年生の山口弥倭さんが審査員特別賞に選ばれた。

このコンテストは、ワールド・プレスフラワー協会が全国の高校生を対象に行っているもので、今回は全国の21校から197点の作品が寄せられた。

優秀賞に選ばれた宮坂君の作品「美鳥」は、2匹のインコを描いた作品で、シクラメンやハイビスカスなどを用いている。

宮坂君は「自分が優秀賞になると思ってなかったので驚いた。羽を重ね合わせるのが難しかった」と話していた。

また、山口さんの作品「春物パンプス」は、パンプスの絵の周りに、さまざまな花や四つ葉のクローバーを散りばめた。

山口さんは「特別賞に選ばれて嬉しい。細かい部分は慎重に色を塗った」と話していた。

2人の作品は、12月12日に塩尻市のレザンホールで開かれる高校生作品展に出展する予定。 -

伊那市美篶でボランティア移送事業開始

伊那市で4地区目となるボランティア移送事業が7日、美篶地区でスタートした。

ボランティア移送事業は、伊那市が車両や維持費用を負担し、各地区の社会福祉協議会がボランティアを募り、お年寄りを病院まで乗せていく。

伊那市では、平成18年に西春近地区で始まり、続いて東春近、手良で行なわれていて、美篶地区で4地区目となる。

7日は美篶支所で開始式があり、市や社協、運転ボランティアが参加して事業のスタートを喜んだ。

美篶地区社協の後藤郁会長は、「行政にすべておまかせする時代は終わった。お互い助け合う『結い』の精神で、この輪を更に広げていきたい」とあいさつ。

酒井茂副市長は、「他の地域への波及効果を期待したい」と話した。

また、運転ボランティアを代表して伊藤幸男さんは、「やさしさと思いやりをもって安全・確実にお届けしたい」と抱負を話した。

利用の対象となるのは、概ね65歳以上の高齢者のみの世帯で、現在29人が登録されている。

また運転ボランティアは37人が登録している。 -

伊那市土地利用計画審議会

伊那市土地利用計画審議会が6日、市役所で開かれ、小坂市長に答申する計画案の最終確認をした。

この計画は、市内の土地を今後どのように利用していくべきかの方向性を示したもので、計画期間は来年度から10年となっている。

市議会議員や各団体の代表でつくる審議会は今年7月に諮問を受け、これまでに5回の会合を開き、基本方針や目標を達成するために必要な取り組みを検討してきた。

計画案には、優良農地を保全するために土地利用の転換を規制する区域を設定することや、地域住民にも市の土地管理に積極的に参加してもらうことで、良好な土地と景観を保全していくことなどが盛り込まれている。

また、懸案事項となっているリニア中央新幹線については、「駅の整備と誘致を促進する」としている。

今後、計画案は県との最終調整を行った後、小坂市長に答申し、市議会12月定例会に提出する予定。 -

シクラメンの出荷始まる

7日は、冷え込みも緩やかで穏やかな立冬となった。

伊那市手良の米持武さんのハウスでは、シクラメンの出荷が始まっている。

今年は、夏暑かったせいで生育がいつもの年に比べ1週間ほど遅れ気味ということだが、色鮮やかな花がハウス内を埋めている。

シーズン中3万鉢が関東や大阪方面に出荷されている。

出荷作業は、11月下旬に最盛期を迎え、12月20日頃まで続くという。

シクラメンを始めて27年の米持さんは、「原油や原材料の高騰で厳しいシーズンとなったが、がんばるしかない」と話している。 -

伊那市消防団音楽隊スーパーファミリーコンサート

伊那市消防団音楽隊によるコンサートが2日、伊那市民会館で開かれた。

スーパーファミリーコンサートは、防火や防災の意識を高め、消防団活動に理解を深めてもらおうと去年から開いている。

伊那市消防団音楽隊は、主婦や会社員など30人で作るアマチュア楽団で、今年で創設20年を迎えた。

音楽隊は週1回集まり、合同練習などをしてコンサートの準備を進めてきた。

この日は18曲演奏し、伊那東部中学校吹奏楽部との合同演奏では、ヨーロッパのアルメニア民謡を基に作られた曲や、アニメソングなどを披露した。

会場を訪れた人達は、知っている曲が流れると口づさんだり、手を叩いたりして演奏を楽しんでいた。 -

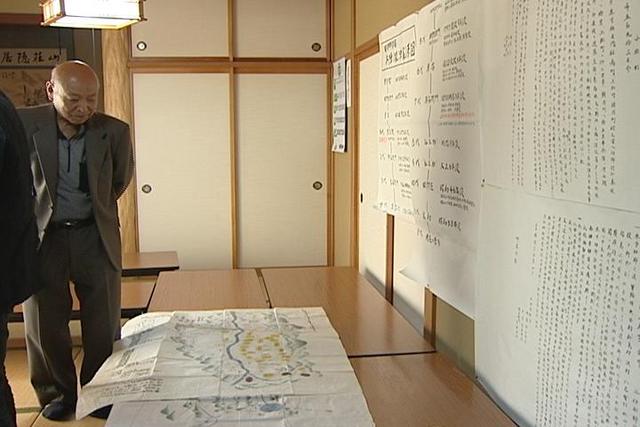

小倉一郎さん 井月映画化へ

映画やドラマで活躍中の俳優小倉一郎さんが、漂泊の俳人井上井月をテーマとした映画の制作に意欲をみせている。

6日、小倉さんが脚本家とともに伊那市美篶の笠原公民館を訪れた。

笠原公民館では、井月の研究などを行っている井月顕彰会が会合を開いていて、小倉さんはメンバーを訪ねてきた。

小倉さんは、映画「仁義なき戦い」などの映画やドラマに出演していて、最近は俳人としての一面も知られている。

2年ほど前から井月に関心をもち、映画の制作を考えるようになったという。

小倉さんは、舞台の監督を務めたことはあるが、実現すれば井月の映画が初監督作品となる。

井月の映画化の動きについて井月顕彰会会長の堀内 功さんは、「できる限りの協力をしていきたい」と話していた。

今回の訪問は、映画のイメージを膨らませる目的もあり、小倉さんらは明日、井月の墓参りや井月の歩いた道のりを訪ねる予定。 -

イワナ・アマゴの稚魚放流

天竜川漁業協同組合は6日、イワナとアマゴの稚魚を放流した。

上伊那各地の天竜川支流で、漁協の組合員がイワナとアマゴの稚魚の放流を行った。

放流されたのは、5センチほどのイワナ2万匹、60キロと、8センチほどのアマゴ8千匹、130キロ。

今年は、長谷の黒川で河川工事を手掛ける建設業者、コウリョウ建設と水野組から、資金面などで協力を得た。

イワナ・アマゴなどのマス族の解禁は、来年2月16日。

平成18年豪雨の工事が続いているが、今年は台風もなく河川が荒れなかったため、現在のところ来年の釣果は期待できそうだという。

天竜川漁協によると、今シーズン2月から9月までの渓流釣りは、釣り人たちからの評判も上々だったという。

なお、今日放流された稚魚の釣りが楽しめるのは、再来年ごろからになりそうだという。 -

伊那市職員自己啓発ゼミ始まる

伊那市の職員が自己啓発のため学び合うステップアップいなゼミナールが始まった。第1回講座が5日、市役所で開かれ、江戸時代の高遠藩主、保科正之について学んだ。

このゼミナールは、職員が当番制で講師を務め、業務上の知識や伊那市の歴史、伝統、文化を学ぶ。

職務内容が複雑化している中で、担当業務以外の幅広い知識と柔軟な思考をもつことがねらい。

第1回は、高遠町総合支所市民生活課長の伊藤亨さんが講師になり、職員およそ100人が参加した。

伊藤課長は、保科正之の略歴を紹介し、7歳から26歳まで暮らした高遠で心身を鍛え、学び、人格が形成されたことなどを話していた。

このゼミナールは勤務時間終了後の1時間で、月2回のペースで開いていくという。 -

9月の有効倍率1.03倍

今年度最低水準に伊那公共職業安定所は、9月の労働市場概況を発表した。9月の月間有効求人倍率は1.03倍と今年度、最低水準となった。

製造業などで求人が減るなか、解雇や派遣社員の打ち切りで求職者が増加し、9月の月間有効求人倍率は、今年度最低水準の1.03倍となった。

この数字は、平成16年の年度当初以来の低い数字だという。

安定所によると、アメリカのサブプライムローン問題を発端とする国際的な金融危機が続く状況で、上伊那でも景気が悪化しているという。

求人倍率は、今年6月から1.0倍台で推移するなど低迷した状況が続いている。 -

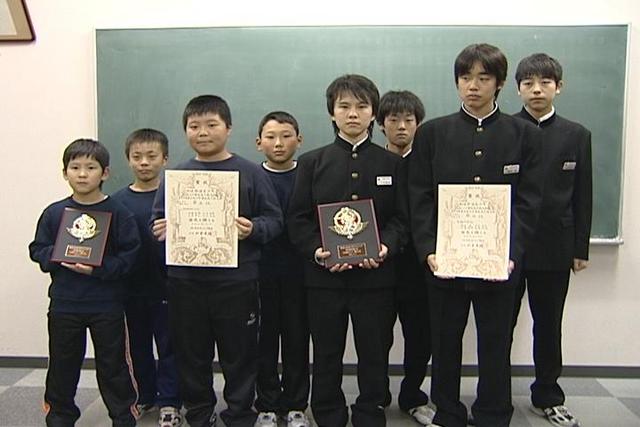

全日本少年フェンシング団体選手権大会

箕輪中フェンシング部準優勝、箕輪町小学生チーム3位

今月2日に埼玉県で開かれた全日本少年フェンシング団体選手権大会で、箕輪中学校のフェンシング部が準優勝、箕輪町の小学生チームが3位入賞を果たした。

入賞した箕輪中の生徒と小学生チーム、長野ジュニアFCのメンバーが5日、箕輪町役場を訪れ、平沢豊満町長に結果を報告した。

箕輪中学校フェンシング部は、大会初出場となる今回、中学生フルーレの部では1回戦敗退となったが、エペの部で準優勝に輝いた。

また長野ジュニアFCは、去年の大会の小学生フルーレの部の覇者で、連覇を狙って挑んだが準決勝で敗れ、3位決定戦で茨城のクラブを破り、3位入賞を果たした。

両方の団体を代表して、箕輪中2年の平松竜成くんは、「みんなの応援もあり、頑張ることができました」と報告した。

平澤町長は、「町としても全国大会を開けるような地域を目指してフェンシングを応援していくので、みなさんも頑張ってください」とあいさつした。 -

秋は実りのみはらしまつり開催

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで3日、みはらしまつりが行われ、会場は多くの人でにぎわった。

祭りは、日頃の感謝を込めて地元の農産物を安く販売したり、イベントを楽しんでもらおうと毎年行われている。

地元で採れたリンゴを使った皮むき競争には多くの人が参加して、中には2メートル以上の記録を出している人もいた。

また巨大カボチャの重さを当てるコーナーでは、参加者がカボチャを持ち上げて重さを予想していた。

このほか地元産キノコを使ったきのこ汁が無料でふるまわれるコーナーもあり、訪れた人たちは秋のみはらしファームを満喫していた。 -

中央アルプス山麓美酒フェスタ開幕

多彩な地酒を飲みくらべ味わう中央アルプス山麓美酒フェスタ2008が6日、駒ヶ根市で開幕した。地元醸造所4社が、ビール、ワイン、ウィスキー、日本酒、リキュールと自慢の酒の数々を惜しみなく出品。初日は駒ヶ根高原の地ビールレストラン「味わい工房」が会場で、県内外から訪れた約50人が酒と料理のコラボレーションに酔いしれた。

南信州ビール、本坊酒造、長生社、養命酒の各社が、17種類の酒を用意。各種品評会で受賞したり、希少な酒もあり、シニアソムリエの石田通也さんが「「これだけレベルの高い酒が一堂に集う地域は全国、世界をみても数少ない」と紹介し、参加者はグラスを傾けた。

酒にあう料理やつまみも出され、相性も確かめながら満喫。各醸造所の担当者を交えて酒談義もはずんだ。会社の同僚らと一緒に参加した東京の熊谷トシ子さんは「雰囲気がとてもいいですね。もっとお酒が強くならないと」と話した。

7日も午後6時半から味わい工房で同様のパーティー形式で開き、8日は午後4時から同市内銀座商店街の会場で飲みくらべを楽しむ。7日分の当日券は4500円、8日分の前売りは1500円、当日1800円で、ともに定員になり次第締め切る。問い合わせは駒ヶ根市観光案内所0265・81・7700まで。 -

全国障害者スポーツ大会

卓球競技で伊那市の山崎喜和子さん優勝

先月11日から大分県で開かれた全国障害者スポーツ大会の卓球に長野県代表として出場した伊那市の山崎喜和子さんが、見事優勝に輝いた。

山・スさんが6日、伊那市役所を訪れ、酒井茂副市長に優勝の報告をした。

山・スさんは、去年開かれた長野県障害者スポーツ大会、卓球壮年の部で優勝し、全国大会への出場を決めた。

日ごろからスポーツをすることが好きで、これまでにボウリングと立ち幅跳びでも全国大会に出場していて、いずれも3位入賞を果たしている。

山・スさんは、「全国大会でレベルが高かったが、優賞することができて良かった。次は陸上で挑戦してみたい」と意欲をみせていた。

酒井副市長は、「違う種目でも優勝できるように、これからもがんばってください」と話していた。 -

花王の前会長後藤さんが講演、駒ヶ根市経営講座

駒ヶ根市経営講座(市など主催)は7日開き、洗剤、化粧品など製造大手「花王」の前会長後藤卓也さんを講師に迎えて地元経営者ら約60人が耳を傾けた。良い製品をつくり販売するには、従業員の力を結集した総合力が不可欠であると説明。組織として全体のモチベーションをあげるコミュニケーションの必要性を指摘し、社員同士が向き合える企業風土の確立が大切と話した。

「100人いて全員がリーダーになれるわけではない。フォローする人の育成が企業の総合力につながる」と後藤さん。普段は光が当たらないが地道に仕事をして企業を支えている社員にも目を行き届かせ、配慮することがリーダーとしての役割と続けた。

「多様の力が発揮してこそ企業が成長していく」とも語り、「社員を大切にしないでお客様を大切にすることができるだろうか。社員がしっかりしないで、お客様に喜んでもらえる仕事はできないはず」と人あってこその企業であることを繰り返した。

資金運用などで利益をあげるような財務活動を花王は一切していないと説明。「ものづくりがメーカーの原点であり、日本の原点。技術力あればこそ、社会に貢献できる」とも。

同社の商品開発などにもふれ、開発力、生産力、宣伝力、営業力など一つでも欠けたら成功しないと話し、「常に危機意識も持ちながら愚直なまでの基本の徹底。本当にやるべきことを常に見直しながら仕事をしなければ」と締めくくった。 -

推奨みやげ品登録証授与式

伊那市観光協会が推奨する新しいみやげ品の登録証授与式が4日、伊那市役所で行われた。新たに6業者の9品が推奨みやげ品に登録された。

伊那市の合併後、初めての新規登録募集に申し込みのあった9品すべてが10月の審査会で合格した。

新規認定商品は、高遠菓子商組合の高遠まん頭、文青堂菓子店の好古まん饅、高遠焼白山登窯の高遠焼、みはらしブルーベリー生産組合のみはらしブルーベリージャム、登喜和冷凍食品(株)の芳醇醍醐丸、こうや御膳味だし付、伊那市振興公社気の里工房の天菜漬、豆っこ、みそ玉味噌。

審査委員長を務めた伊那商工会議所専務代行の伊藤正さんは、「優秀な製品の製造に力を尽くしてほしい」とあいさつした。

新規合格業者の一人、文青堂菓子店の武井文一代表は、「公に認定されれば信用度も高まる。観光みやげとしてPRしたい」と話していた。

推奨みやげ品は今回の9品を加えて47品目になった。

また今回、更新対象の8品も審査に合格している。 -

美篶地区文化祭

22年ぶりのステージ発表

伊那市美篶地区文化祭が2日、美篶公民館「美篶きらめき館」であり、22年ぶりにステージ発表が行われた。

美篶地区文化祭は作品展示が中心で、ステージ発表は昭和61年を最後にマンネリ化や、旧公民館の老朽化により途絶えていた。

今年の文化祭では、新築した公民館の開館を記念し22年ぶりに発表が行われ、日本舞踊や剣舞、太鼓など20団体およそ150人が出演して日頃の練習の成果を披露した。

また、美篶上原の有志でつくる上原獅子舞クラブは、創作した舞「上原楽獅子」を演じた。

これは、百年の眠りについている獅子を、酔っ払った男が叩いて起こすストリーで、男性がおどけた仕草を見せると会場からは笑いが起きていた。

美篶公民館の赤羽仁分館長は、「ステージ発表をすることで多くの人に文化祭に来てもらい、地域の発展に繋がれば」と話していた。 -

富県桜井で焼きいも大会

伊那市富県桜井区の住民らは2日、サツマイモ堀りと焼きイモ大会をした。

地区住民およそ100人が参加し、秋晴れの下、イモ堀リをし、掘ったイモを焼き芋や豚汁にして味わった。

この催しは、住民有志でつくる「桜井の郷づくり委員会」が子供からお年寄りまで地区住民の交流と親睦を図ろうと企画した。

委員会では、区内にある観浄寺周辺の公園化事業に取り組んでいて、収穫したサツマイモは、この事業の一環で6月に植えた。

子供達はイモが焼けると、火の中から取り出し、掘りたての味を楽しんでいた。

桜井郷づくり委員会の広瀬明代表は、「桜井は87世帯と小さいが、子供からお年よりまで顔をあわせる事で、区のまとまりと元気に繋がれば」と話していた。 -

旧伊那部宿歴史資料展8日から

貴重な古文書など展示

伊那市西町区の旧伊那部宿に残っている貴重な古文書や地図が8日から公開される。

今回は旧伊那部宿で本陣と呼ばれる宿屋を務めた根津家で保管されている資料など、およそ30点が展示される。

公開されるのは初めてのものがほとんどで、中には1700年代に権兵衛峠の開拓を幕府から依頼された人たちが、日当や人手の少なさを幕府に訴えた古い文書もある。

また、天竜川を境界線とする西町村と狐島村の境界線図も公開される。

当時は天竜川の氾濫で流れが変わることが多かったことから、数年おきに測量が行われたとみられ、その時に描いた地図ではないかと言われている。

考える会の田中三郎会長は、「今まで公開したことのない貴重な資料がたくさんある。多くの人に関心を持って見てもらいたい」と来場を呼びかけている。

この旧伊那部宿の歴史資料展は伊那部文化祭に合わせ8、9日の2日間、伊那市西町区の長桂寺で開かれる。 -

東春近南部保育園の園児 味噌造りを学ぶ

伊那市東春近南部保育園の園児は5日、味噌造りについて学んだ。

園児らが訪れたのは、東春近の味噌工場・伊那華のみそ娘加工施設。ここでは、地元で採れた大豆・米を使って無添加で安心安全なみそを製造している。

東春近南部保育園の給食でも、ここで製造されたみそを使っていることから今回、工場を見学することになり、加工組合のメンバーから大豆を蒸す機械やすりつぶす方法などの説明を受けた。

加工組合では年間14トン造っていて、工場に1年間寝かせてある。

園児は、豆粒代のみそを手のひらに乗せてもらい少しだけ味見した。

篠田千栄子園長は「昔はどこの家庭でもみそを手作りしていたが、今の子供達は、どのように造られるか知らない。給食で食べるみそがどのように造られているかを知る、よい機会になった」と話していた。 -

介護予防拠点施設建設

三日町で安全祈願祭

箕輪町三日町上町に建設される介護予防拠点施設の安全祈願祭が5日、現地で行われ、町や地元、工事関係者が工事の無事を祈った。

介護予防拠点施設は、町の「地域介護・福祉空間整備事業」の一環で建設する。

木造平屋建て、延べ床面積154平方メートル。事業費3,600万円のうち3千万円が国からの補助。

介護予防のための運動ができるトレーニングルームが3部屋と講習会が開ける調理室などを設ける。完成は来年3月予定。

箕輪町ではH11年度からこれまで17施設を介護予防拠点施設として整備している。

桑沢昭一副町長は「三日町区の新たな触れ合いの場として、高齢者の健康増進、地域活性化のために活用していただきたい」と話していた。 -

経営承継セミナー

中小企業の経営の承継をスムーズに進めるためのセミナーが5日、伊那市の伊那商工会館で開かれた。

セミナーは、上伊那の8つの会計事務所と伊那商工会議所が共催で開いた。

承継問題について、後継者が育たない、相続税について心配などの声に応えようと6年前から開いている。

この日は、実際に父親から会社を承継した駒ヶ根市の天竜精機(株)の芦部喜一社長が講演した。

天竜精機は、携帯電話の部品などを製造している会社で、芦部さんは突然の父親の死により会社を引き継ぐ事になった。

他の会社に勤めていた芦辺さんは、自分の仕事も楽しくなってきた時期で、戸惑いも大きかったという。

引き継いでからは、社員一人ひとりと何時間も面談し、個人の技術力に頼っていることや、社員の会社に対する意識が低いことなどに気付いた。

そこで、若手社員に面接官を勤めさせるなどの取り組みをしたところ、社員の会社に対する愛着が増し、リーダーの生まれる組織作りが進んだという。

松崎会計事務所の松崎堅太郎さんは、「日本の企業の90%以上が中小企業。その企業が承継できずにだめになったら日本の産業が危うい。こうしたセミナーが経営の助けになり、地域の活性化にもつながれば」と話していた。 -

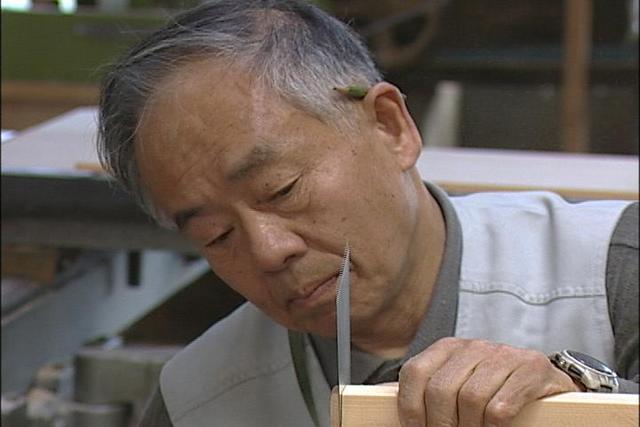

熊谷木工所(伊那市)の熊谷次勇さん 「信州の名工」に

卓越した技能を持ち、県内産業の発展に功績があった人を表彰する「信州の名工」に、伊那市荒井区の熊谷次勇さんが選ばれた。

308/(土)