-

横山タカ子出版記念イベント

長野市在住の料理研究家・横山タカ子さんが新しく出版した料理本の記念イベントが、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれている。

横山さんは、長野県内各地を取材し、信州の漬物や保存食などについての料理本を出版している。

今回出版した「食べて元気になる漢方ごはん」は、目の疲れ・ストレスなど、それぞれの症状ごとに効果があるとされる漢方を取り入れたレシピ集。

会場には、横山さんが訪れた、伊那市長谷や東春近での取材の様子を写した写真などが並んでいる。

イベントは14日まで開かれていて、12日にはスペシャルイベントが、また13日と14日にはサイン会が行われる。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

森世紀工房作品展

建具職人などでつくる「森世紀工房」の作品展示会が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。

森世紀工房は県産材の普及を目指すグループで、定期的に作品展を開き、地元産の木工製品の魅力をPRしている。

今回はテーブルやイスなどおよそ100点が展示されている。

また、製品を作る中で出る端材を利用した作品も展示している。

これまでこうした端材は使い道がなく、処分してしまうことがほとんどだったが、有効利用するため試作品の開発に取り組んできた。

開発には信州大学農学部も協力し、費用を抑えることを重視してきたという。

また、端材から一つの製品を量産することはできないため、オリジナルの良さをアピールできる製品を検討してきた。

その結果、鍵盤がさまざまな広葉樹の木で出来た木琴など、ユニークな製品が誕生した。

訪れた人は「木のぬくもりが感じられていいね」などと話していた。

展示会は14日まで。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

ソースかつ丼の日

かつを揚げるジュウジュウの音の語呂合わせで10月10日は「ソースかつ丼の日」。

ソースかつ丼を伊那の食文化としてアピールしようと活動している伊那ソースかつ丼会では10日、加盟店でかつを通常の2割増しにする増量サービスを行った。

伊那ソースかつ丼会は、権兵衛トンネル開通を機に2006年に旗揚げ。20店舗近くが加盟していて、毎年10月10日に割引サービスやスタンプラリーなどを行なっている。

伊那市西箕輪大萱にあるひげのトンカツでおなじみの青い塔では、増量サービスに加え、手づくりの小物入れを訪れた人たちに手渡していた。

青い塔は、昼時になるとこの日も大混雑で、訪れたサラリーマンや観光客が自慢のトンカツに舌鼓を打っていた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

南箕輪中生が伝統の落ち穂拾い

南箕輪中学校の生徒が10日、村内の田んぼで伝統の落ち穂拾いをした。

全校生徒が地区ごとに分かれて、稲穂を拾った。

南箕輪中学校では51年前に、学校の備品購入のために落ち穂拾いを始めた。

最近は、拾い集めた米を海外の食糧難の国に送る活動として定着している。

去年は、240キロの米が集まり、アフリカのマリ共和国へ送られた。

稲穂を拾う田んぼは、地域の人が作るもので、地区ごとに数カ所ずつ提供してもらっている。

作業をしていた2年生は、「去年に比べて今年は順調。たくさん集まりそうです」と話していた。

集めた米は、農協を通じて食糧難の国に支援米として送られることになっている。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

仲仙寺仁王門落慶式

伊那市西箕輪羽広の仲仙寺、仁王門の完成を祝う落慶式が10日行われた。

新築された仁王門は、楼門形式で、ひさしが長く屋根は銅板ぶき、総工費は4000万円。

前の仁王門は、1888年に建てられたもので、雨漏りなどの老朽化が進んでいた。

内部には、室町時代の作で、県の宝に指定された木造の仁王像2対が左右に安置されている。

落慶式では、地元羽広の獅子舞が奉納され、新しい仁王門の完成に花を沿えた。

師田香雪住職は、「文化財をこうして守っていくことで地域の精神文化の発展に努めていきたい」と話していた。

また、鈴木伸一郎建設委員長は、「簡素なものから楼門形式の立派なものになった」と式辞を述べた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

南箕輪南部小児童が農業用水探検

南箕輪南部小学校の4年生は10日、農業用水を各地区に送り出す施設などを見学した。

見学会は、農業用水について理解を深めてもらおうと、農業用水を管理する伊那西部土地改良区連合と県が去年から開いている。

この日は、南箕輪南部小学校の4年生が、農業用水の流れに沿って箕輪町から伊那市までの5施設を見学した。

標高の高い伊那市西箕輪などへ農業用水を送る施設では、水を管理している部屋や機械室などを見学した。

職員は、「通常は1日に1万トンほど送り出している。農家の人には大切に使ってもらいたいと思う」と話していた。

子どもたちは、メモを取るなどして、水の大切さを学んでいた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

上伊那地域栄養士研修会

食の面から災害対策を考えようと10日、上伊那地区の栄養士を対象とした研修会が伊那市の伊那合同庁舎で開かれた。

研修会は毎年1回、福祉施設や学校、病院などの栄養士を対象に伊那保健所が開いているもので、この日はおよそ80人が集まった。

最初の講演では、昨年7月に発生した新潟県中越沖地震で災害対応に当たった管理栄養士、磯部澄枝さんが、災害時の食生活支援と事前対策について話した。

磯部さんは実際に当時被災した福祉施設の様子を例に、災害が発生すると普段はスムーズに対応できることができなくなること、災害対応が数日間続くと職員にも疲れが出てくることなどを話した。

一方で「災害時に必要な弱者の栄養指導は栄養士が担わなければならないと思う」と話し、対策をスムーズに進めるには防災本部と連携した食料供給体制の確立の必要性を指摘した。

その後のワークショップでは、参加者から「災害時はスタッフ自身が被災者となる可能性も高い。非常食の置き場を職員全員で把握しておく必要がある」といった意見が出されていた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

お年玉付年賀はがき到着

来年、平成21年用のお年玉付年賀はがきが10日、日本郵便伊那支店に到着した。

午前9時前に福島県郡山市の印刷業者から伊那支店分の239万6千枚の年賀はがきが到着した。

トラックが到着すると、早速1箱4000枚入ったダンボールの積み下ろし作業が行なわれていた。

239万6千枚のうち65パーセントにあたる156万8千枚はパソコン印刷向けのインクジェットに対応したはがきで、年々増えているという。

この日到着したのは、辰野町から宮田村までをカバーするもので、民営化に伴い伊那支店が管理する。

お年玉付年賀はがきの販売は10月30日から、受付は12月15日から。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

JCが環境基本計画に提言

伊那市が現在策定している環境基本計画に反映してほしいと伊那青年会議所が9日、小坂樫男市長に提言書を提出した。

唐沢幸利理事長ら5人が市役所を訪れ提言の内容を説明した。

伊那青年会議所では、委員会の一つとして「まちの未来創造会議」(竹松慎一議長)を設置し、1年間かけて地球温暖化対策について検討してきました。

提言のテーマは、「市民と行政のパートナーシップによる農地と農産物、森林資源を生かした低炭素社会」の構築。

伊那地域の独自性として農地、農産物、森林資源に重点を置いたという。

提言書では、環境問題に広く対応するため、市役所内に環境政策課の新設を提言している。

また、行政の取り組みとして間伐材の利用促進や地元食材の流通整備、市民参加として家庭ごみの再利用などを挙げている。

小坂市長は、「若い皆さんの貴重な提言をいただいた。参考にさせていただきたい」と話した。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

信州麺街道フェスタ08実行委員会

伊那市を信州そば発祥の地としてPRするイベント、パノラマ信州麺街道フェスタが来月、伊那市高遠町の高遠城址公園で開かれる。

9日、伊那公民館で第1回実行委員会が開かれ、そば店経営者ら11人が意見を交わした。

イベントでは、保科正之公の縁でそばが伝わったとされる会津若松など各地のそばを楽しめる。

また、そばのブランド化と地域経済について話し合うシンポジウムや、そば打ち講習会なども予定している。

伊那市内のそば屋をPRする「そばマップ」を作り、会場で配るという。

実行委員会の飯島進委員長は、「これまではそば屋同士の連携も少なく、PR活動が少なかった。このイベントを地域の活性化につなげていきたい」と話していた。

パノラマ信州麺街道フェスタは、来月15、16日に高遠城址公園で開かれる予定。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

西山神社に園児が参拝

伊那市西箕輪上戸の西山神社の例祭が行われ、園児も参加して参拝した。

西山神社は、上戸・中条・梨の木の地区で管理している神社。

毎年10月の9のつく日に例祭をしていて、今年は祭り本番に園児が招かれた。

参加したのは西箕輪の南部と北部の2つの保育園の園児65人。

例祭では、伝統的な神事が行われ、神楽が奉納される。

園児も、神主の呼びかけに答えて丁寧にお辞儀していた。

日本古来の太鼓や笛の演奏が始まると、園児も神妙な顔をしていた。

神楽は、鈴と扇・剣の3種類が奉納された。

鳥山昭一宮司は、「地域を守ってきたお宮の行事に触れ、由緒あるお祭りについて知ってもらいたい」と話していた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

舜鳳会日本画展

伊那・箕輪・辰野の日本画愛好者のグループ舜鳳会の展示会が、伊那市のいなっせ2階ギャラリーで開かれている。

舜鳳会は、池上秀畝の流れを組む日本画のグループで、伊那・箕輪・辰野の教室が合同で毎年作品展を開いていて、35回目になる。

今回は、26人が近作1、2点を持ち寄り、35点が会場に並んでいる。

本来の日本画の良さを大切に作品作りをしているということで、花鳥風月や山水などがある。

会場には、水墨画や彩色画など様々なジャンルの日本画が並んでいた。

舜鳳会を指導している辰野町の三堀舜業さんは、「日本画古来のスタイルを守り、作品を表現している。興味のある人は、教室をのぞいてみてほしい」と話し、来場を呼びかけていた。

この作品展は13日(月)まで。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

手良で第1回鬼灯祭り

漂泊の俳人井上井月の碑が去年建立された伊那市手良で、井月や俳句に親しむ「鬼灯祭り」が5日、行われた。

手良の下手良公民館には、井月が詠んだ句が刻まれた句碑が、去年建立され。

井月が愛し、たびたび訪れたという手良地区で、俳句や井月に親しんでもらおうと初めてお祭りが企画された。

鬼灯祭りの名も、井月の詠んだ句にちなんでいる。

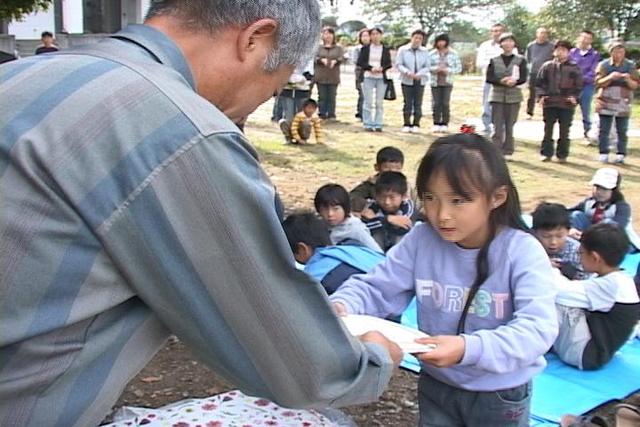

祭りにあわせ、区民から俳句を募集したところ、一般26人から46句、手良小学校の全校児童158人から234句が寄せられた。

祭りでは、入賞者へ賞状や賞品が贈られた。

一般の最優秀賞には、高橋正行さんの「ウォーキング 逆光線の秋桜」、小学生の部の最優秀賞には、てらさわまどかさんの「さくらんぼふたつつながりたのしいな」が選ばれた。

これらの作品は、手良公民館の談話室に24日まで展示されるという。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

高遠町高齢者慰安会

伊那市高遠町地区の高齢者慰安会が9日、高遠町文化体育館で開かれた。

高遠町地区の全地域から75歳以上のお年寄り370人が参加した。

この慰安会は、高齢者の長寿を祝い、高齢者同士の交流の場にしようと毎年行われている。

地区の合唱団や舞踊クラブ12団体が、歌や踊りを披露した。

高遠町オリジナルの健康体操を行っているグループ・いきいきサポーターの発表では、一緒に運動するお年寄りの姿が見られた。

また今年は、高遠町内3つの保育園の園児が、ダンスを発表した。

園児たちのダンスに、会場からはたくさんのおひねりが飛んでいた。

あるお年よりは、「本当にかわいらしい。自分達にもあんなころがあったと懐かしく感じる」と話していた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

視聴覚教育功労者表彰 高遠町の長瀬康明さん

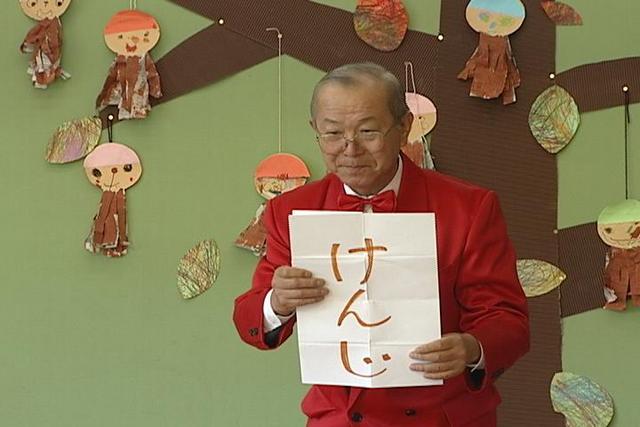

小中学生を対象とした映画上映会の開催など視聴覚教育に功績があったとして、伊那市高遠町の長瀬康明さんが功労者表彰を受けた。

この表彰は財団法人日本視聴覚教育協会が行っているもので8日、伊那市の伊那教育事務所で表彰状の伝達式があった。

長瀬さんは元教員で37年間にわたり県下各地の小学校で教育に関するビデオの上映などを行ってきた。

また教員退職後は上伊那視聴覚教育協議会の委員として学校や企業、地域に出向いて文化や、歴史に関する映画上映を行うなど視聴覚教育の振興に功績があったことが認められた。

長瀬さんは現在郷土史や考古学について研究していて、それらを映像で残し、地域の人たちに見てもらいたいと話している。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

上伊那農業高校の強歩大会

上伊那農業高校の強歩大会が9日行われ、秋晴れの下を生徒たちが駆け抜けた。

午前9時15分に女子が、30分遅れで男子が学校の玄関前をスタートし、全校生徒およそ440人がゴールを目指した。

コースは男女共通で、学校をスタートし、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームを通り、箕輪町の長田を折り返す27.5キロのコース。

生徒たちは起伏に富んだ地形に苦労しながら、ゴールを目指していた。

大会の結果、男子は2年の大槻洋介くんが、女子は1年の根津はづきさんが1位になった。大槻くんは去年に続き2年連続の1位。

ゴール後には、学校で採れた野菜を使った豚汁やおにぎりがふるまわれ、生徒たちがおいしそうに味わっていた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

板倉副知事が粉末冶金のナパックを視察

板倉敏和副知事は8日、上伊那地方を視察。駒ヶ根市の粉末冶金メーカー「ナパック」(鈴木隆社長)も訪れ、省エネ、省資源の工法としても注目を浴び始めた同社の技術力にふれた。懇談で鈴木社長らは、現実に即した行政側の柔軟な企業支援を要望。副知事は本誌の取材に「上伊那は頑張っている人たちや企業が数多い。県は財政的に厳しいが、職員が現場に足を運び、知恵と汗で手助けできる方策を互いに理解を深めるなかで構築していきたい」と話した。

金属の粉を強い圧力で押し固めて成形し、高温で焼き固めて機械部品にする粉末冶金。鈴木社長は「金属を切ったり削る切削加工は原料の歩留まり率が5割程度だが、粉末冶金の場合は9割にも達する。我が社では95%ほどで、省エネ、省資源の工法といえます」と、県内では他の追随を許さず環境にもやさしい同社の事業内容を板倉副知事に紹介した。工場内も見学し、副知事は上伊那の地で着実に技術力を積み上げてきた同社の企業風土に感心しきり。鈴木社長は「我々の理念は日本国内でものづくりをすること。良い仲間、良いアイデア、良い仕事をするためには人ありきだと考えています」とも説明した。

懇談では、制度資金をはじめとした行政の企業支援のあり方に話しは及び、副知事は「現実に即した制度になるよう変えていく必要もある」との認識を示した。副知事はこの日、中川村で開催中の赤そば花まつり、宮田村の日本聴導犬協会、伊那市の県伊那文化会館、箕輪町の箕輪進修高校も視察した。 -

信大農学部 落葉松祭11、12日開催

今月11、12日に落葉松祭を開く南箕輪村の信州大学農学部では、当日使う立て看板づくりが行われている。

作業しているのは、落葉松祭実行委員のメンバーで、

それぞれ講義の合間を縫って作業に参加しているが、配色などを話し合いながら、和気合い合いと看板づくりに励んでいる。

今年の落葉松祭のテーマは「地域とつながる」で、地元で有機栽培を研究している生産者グループとの座談会や、有機栽培野菜とそうでない野菜を食べ比べるイベントなども企画している。

また、幅広い年齢の人たちに祭りを楽しんでもらおうと地元アーティストによる歌やギターの演奏があるほか、南箕輪村の「大芝音頭」を学生たちが披露するイベントも企画している。

落葉松祭の一般公開は両日とも午前9時から。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

環境基本計画策定上伊那懇談会

県の第2次長野県環境基本計画の骨子案について話し合う懇談会が8日、伊那市の合同庁舎で開かれた。

市町村関係者や環境保全活動に関わる団体の代表などおよそ30人が集まり、県の担当者から説明を受けた。

懇談会は、先月、県の環境審議会がまとめたこの計画の骨子案について地域の声を聞くため、県内10地区で開いている。

計画には今後の長野県の具体的な環境施策が盛り込まれており、行政、地域、事業者、個人などが、それぞれ自主的に環境保全活動に取り組むための指針を示している。

上伊那地区については、二つのアルプスを中心とする景観や森林、良質な水を守る取り組みが必要竏窒ニしている。

具体的には▽野生動物による食害を防ぐための防護柵の設置▽下水道整備の促進▽製造業分野で環境負荷を減らすための技術を向上させること竏窒ネどを挙げている。

説明を受けた参加者からは、「個々の取り組みには限界がある。エネルギー使用の抑制のため、規制をかけることはできないか」「最終的には一人ひとりの取り組みが肝心。個人が具体的にできることを示してほしい」などの意見が出された。

これに対し県は「規制をかけるのは難しいが、検討してみたい。一人ひとりの取り組みは、この計画の行動指針で触れていきたい」と話した。

県では、出された意見を参考に今年度中に計画をまとめる予定。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

伊那まつり実行委員会反省会

今年の伊那まつりを振り返る反省会が8日、伊那市役所で開かれた。実行委員会の各専門委員会の代表が集まり、それぞれ事業報告をした。

反省としては、今回のまつりではTシャツの売り上げが伸びたことで収入が増加したことから、「収入増になる仕組みづくりを考えていくべき」とする意見が出された。

また、「市民おどりは踊る場所を含め、まつりの方向性を考える時期」「ごみ処理の方法は検討が必要」との反省もあった。

一方、今年から始めた市役所と春日公園駐車場を結ぶ無料のシャトルバスについては「好評だったため来年も運行したい」とする意見が出た。

また、ローメン、酒蔵横丁は来年も同じ場所で実施する方針。

全体の決算見込み額は収入が1千500万円、支出が1千350万円で、差引残高は150万円となる見込み。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

誕生日会でマジックショー

伊那市の美篶西部保育園で8日、誕生日会にあわせてマジックショーが開かれた。

マジックショーは園児の思い出に残る誕生日会にしようと企画された。

伊那マジッククラブの伊藤権司会長が保育園を訪れ、ユーモアたっぷりにマジックを披露した。

伊藤さんは趣味でマジックを始めて20年近くなるということで、冗談を交えながら園児らに披露していた。

子どもたちは伊藤さんの楽しいマジックに手をたたいて喜び、楽しいひとときを過ごしていた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

戸草ダム建設 伊那市長らが県に要望

小坂樫男伊那市長らが8日、長野県庁を訪れ村井仁知事に戸草ダム建設事業を促進させるよう要望した。

小坂市長をはじめ、戸草ダム水没者地権者組合の佐藤八十一組合長など関係者10人が県庁を訪れ、村井知事に地域の声を届けた。

要望書には▽戸草ダム建設事業計画を天竜川水系河川整備計画に加え治水対策を早期に図ること▽また地球温暖化対策として有効な水力発電事業を含めた戸草ダム計画とすること竏窒ネどの内容が盛り込まれている。

小坂市長は「国の戸草ダム建設見送りとする提案や、美和ダム上流域の具体的な防災対策を示さないことに対し地域住民は失望し不信感をつのらせている。三峰川の上流域には大規模な崩壊地や大量の堆積土砂があり、過去の経験からみても戸草ダム規模でないと地域、流域の安全は確保できない」と訴えた。

これを受け村井知事は、戸草ダム建設はあくまで国の事業とした上で、「地元が納得できるような対策を示すよう国に働きかけている」と答えた。

国土交通省天竜川上流河川事務所では、戸草ダムに替わる美和ダム上流域の土砂対策整備計画を10月中を目途に地元に説明していくという。

その後地元の合意を得たうえで知事に天竜川水系河川整備計画案についての意見を聞くという。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

七宝焼作家・向山伊保江さんが作品寄贈

岡谷市の七宝焼作家・向山伊保江さんが8日、伊那市に作品を寄贈した。伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長に作品を贈った。

向山さんは大学生のころに七宝焼を始め、今年で30年目になる。

先月、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで、伊那谷では初めての個展を開いた記念に作品を寄贈することにした。

作品のタイトルは、「真夏の夜の夢物語」。縦横130センチの大作で、ドーム型の空間の中に、大地や月、空が描かれている。この作品は、去年の県展で60周年記念賞を受賞し、日展でも入選している。

向山さんの母は駒ケ根市出身、夫は高遠出身ということで、「縁のある伊那市に作品を飾って頂けるのでとてもうれしい。若い人にも、七宝の良さを知ってもらいたい」と話していた。

伊那市ではこの作品を庁舎1階のロビーに展示するという。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

宮田村特産山ぶどうワイン仕込み式

宮田村の特産・山ぶどうワインの仕込み式は8日、同村新田区の本坊酒造信州ファクトリーで開いた。村内の栽培農家10戸が丹精込めて育てた採れたての山ぶどうを持ち込み、醸造を開始。収量的には平年並みの28トンほどを見込むが、糖度と酸味のバランスは抜群で、主力銘柄の08年産「紫輝(しき)」は12月7日に発売開始を予定する。式には山ぶどう栽培組合、村、農協などの関係者約20人が出席。さっそく茎を取り除くための破砕機(はさいき)に投入した。

今年は天候にも恵まれ「例年以上に糖度と酸味の状態も良好」と信州ファクトリー工場長の深水公明さん。収穫に励む栽培農家も「おいしいワインになりそう」と期待を寄せる。紫輝6千本のほか、年明けには「信州駒ケ原」など計1万4千本ほどの出荷を予定するが、同ファクトリーでは新たな商品開発も進めており、楽しみ方のバリエーションも増えそうだ。

関係者でつくる山ぶどうの里づくり推進会議(会長・清水靖夫村長)もこの日開かれ、「紫輝」解禁当日の12月7日に同ファクトリーで開くワイン祭りを10年目にして初めて有料にして開催することを決定した。来場者にワインを十分に味わってもらうためで、500円を徴収する。また、栽培農家の高齢化が進み担い手問題も現実化していることから、栽培者の公募なども含めながら検討を進めていくと確認した。 -

高遠さくらホテルで松茸料理

地元伊那の松茸を使ったコース料理が、伊那市高遠町の高遠さくらホテルに登場した。

松茸づくしのコースは、毎年この時期に企画しているが、今年は伊那で採れた松茸のみを使っていて、さくらホテルによると、質・量ともにグレードアップしたという。

コースは、江戸時代に高遠藩の松茸が幕府に献上されていたことにちなんで、高遠の殿様コースと、大名コースの2種類ある。

高遠の殿様コースでは、焼き松茸、しゃぶしゃぶのほか、釜めし、土瓶蒸しなど10品。

1つのコースには、松茸およそ150グラム、本数にすると2本から3本ほどが使われている。

このコースの提供はすでに始まっていて、予約も多いという。

提供は今月20日までの予定だが、松茸の採れ具合によって期間を延長する可能性もあるという。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

ザ・シワクチャーズ定期演奏会

60歳以上の女声合唱団ザ・シワクチャーズ伊那の第1回定期演奏会が7日、伊那市のいなっせで開かれ、会場に円熟した歌声が響いた。

ザ・シワクチャーズ伊那は、伊那市の名誉市民で作曲家の故・高木東六さんの遺志をついでいこうと結成されたもので、60歳になったら入団できるというユニークな合唱団。

団員は現在、辰野町から飯島町までの60人ほどで、最高齢は82歳。

高木東六さんが作曲した「伊那市の歌」など9曲を披露した。

シワクチャーズ伊那代表の北沢理光さんは、「演奏会は励みになるので、年1回のペースで開いていきたい」と話していた。

なお、シワクチャーズ伊那は、来年5月に韓国南原(ナムウォン)市で開催される「春香祭」に合わせ、シワクチャーズ横浜と共に韓国のコーラスグループと交流する予定だという。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

マルメロ出荷

箕輪町中原のJA上伊那選果場で7日、マルメロの出荷作業が行われた。

今年は病気もなく順調に生育し、先月からもぎとりが始まった。

箕輪町はマルメロの産地で、今年は30トンの出荷を予定している。

選果場では、生産者ら35人が作業にあたり、大きさ別に分け、ダンボールに詰めていた。

JA上伊那によると、マルメロの生産量は栽培農家が減っていることや後継者不足などから減少傾向にあるという。

選果されたマルメロは九州などに出荷されるほか、のどあめやシロップなどの加工向けに諏訪や茅野にも出荷される。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

韓国南原市の職員がみはらしファーム見学

視察のため伊那市を訪れている韓国南原(ナムウォン)市の職員が7日、みはらしファームを見学した。

伊那市と南原市は、伊那市の名誉市民で作曲家の故高木東六さんの韓国を舞台にしたオペラ「春香」が縁で交流している。

今回の視察は、伊那市の農業施設や企業などを視察したいという南原市からの要請で、職員5人が6日から2泊3日の日程で訪れている。

一行は、施設全体の説明を聞き、「運営に行政の支援はあるのか」などの質問をしていた。

みはらしいちご園のハウスでは、泉沢勝人組合長からイチゴの品種や栽培方法などの説明を聞き、熱心に見学していた。

農業関係の仕事を担当しているという職員は、「棚が高いのでお客さんがイチゴを取りやすい工夫がされている。生産したあと、販売も同じ施設で出来るのでとてもいい」と関心を示していた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

伊那市の人権擁護委員に委嘱状伝達

伊那市の人権擁護委員の委嘱状伝達式が7日、伊那市役所であり、10月1日付けで委嘱された4人のうち、伝達式に出席した3人に、法務大臣からの委嘱状を小坂樫男伊那市長が手渡した。

委員は、再任が長谷地区の市ノ羽茂則さん、高遠地区の安井かほるさん。新任は手良地区の竹中嘉文さん、西春近地区の橋爪トミ代さん。委員の任期は3年。

また、9月30日付けで退任した高遠地区の丸山勝己さんと守屋政治さんに感謝状を贈った。

小坂市長は、「人権擁護委員はボランティアで、個々の人権を守るのが役目。よろしくお願いしたい」とあいさつ。退任した委員には「長年の務めに感謝します」と話し、労をねぎらった。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

手良保育園児が稲の刈り取り体験

伊那市の手良保育園の園児が7日、春に植えた稲の刈り取りを体験した。

今年育てたのはコシヒカリで、年長・年中の園児50人ほどが、鎌を使って稲刈りに挑戦した。

稲刈りをしたのは、孫が手良保育園に通う池上ミドリさんの田んぼの一角。

子どもたちは、地域のお年寄りや保護者、農協の職員などの手を借りて一株ずつ刈り取り、「楽しかった」「食べるのが楽しみ」と話していた。

指導していたお年寄りも、「なかなか上手くなってきたね」と話していた。

刈り終わったものは保育園ではざかけして、11月にお世話になった地域の人などを招待して、おにぎりにして食べるという。

【伊那ケーブルテレビジョン】

1512/(月)