-

伊那東保育園保護者会が工場見学

アルミ缶回収で活動費を捻出している伊那東保育園の保護者会は12日、リサイクル業者を訪問し工場で空き缶の分別を体験した。

伊那東保育園の保護者会は、活動経費をアルミ缶回収でまかなおうと、5月から保育園横の駐車場に収集場所を設け、地域にも呼びかけて資源回収に取り組んでいる。夏祭りの資金はすべてこのアルミ缶回収から捻出した。

この日の体験会は、集められた空き缶がその後どのように処理されているか、園児や保護者にも知ってもらおうというもので、年長の親子20組50人が参加した。

保育園の空き缶を収集している伊那市新山のリサイクル業、ファットエバー本社工場では、リサイクルの流れを聞いたり缶の分別を体験した。

保護者会では、今後もこの活動を続けていきたい考えで、絵本などの備品購入にあてたいという。

保護者会長の鈴木英仁さんは「子どもたちがリサイクル活動に携わることで環境学習にもつながる」と手ごたえを感じている様子だった。 -

伊那マジッククラブ恒例のマジックショー

伊那マジッククラブは12日、毎年恒例のマジックショーを伊那市のいなっせホールで開いた。

プロ顔おまけの衣装を身にまとった会員が日ごろの練習の成果を発揮し、会場からは大きな拍手が起きていた。

手品愛好者でつくる伊那マジッククラブは、1972年に発足し、現在は40代から70代まで約20人の会員がいる。

伊那公民館で定期的に練習していて、マジックショーは今回で36回目を迎えた。

ステージでは、生け花やステッキを使ったものなど多彩な手品が披露され、成功するたびに会場からは、驚きの声や拍手が寄せられていた。 -

【カメラリポート】世界的評価ガイド「ザガット」

長野県版が来年3月創刊

レストランを一つ星、二つ星、三つ星と評価するミシュランと並び称される世界的な評価ガイド「ザガットサーベイ」。その長野県版が、来年3月に創刊されることになった。

ザガットは、世界88都市のレストラン、ホテルなどの格付けを行っていて、日本では、東京・京都・大阪・神戸版がある。今回の長野県版は、地方版としては初となり、関係者からは大きな期待が寄せられている。 -

振り込め詐欺警戒

伊那警察署は15日、振り込め詐欺を防ごうと市内の銀行などで訪れた人たちに注意を呼びかけた。

2ヶ月に一度、偶数月の15日は年金支給日で、高齢者が詐欺に狙われやすい日とされている。

警察ではこの日をATM集中警戒日に指定していて、県下の銀行などで一斉に振り込め詐欺の注意を呼びかけた。

伊那警察署の署員も銀行前で詐欺の手口などを書いたチラシを配り警戒にあたっていた。

伊那警察署のまとめによると、今年1月から9月末までの管内の振り込め詐欺の被害は7件で金額は800万円にのぼるという。

また手口も巧妙になっていることから、伊那署では急な振り込みを要求する電話がかかってきた場合は家族に一度相談するなど、落ち着いて行動してもらいたい竏窒ニ呼びかけている。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

日本犬ミニサミット開催

伊那市で北海道犬の訓練をしている元北海道大学助教授、鈴木延夫さんの呼びかけで12日と13日に日本犬ミニサミットが開かれた。

日本犬の専門雑誌に鈴木さんが紹介されたことがきっかけで問い合わせが相次ぎ、全国から日本犬の愛好者が集った。

12日は、伊那市高遠町鍛冶村にある北海道犬訓練センターで、北海道犬のほか、紀州犬や四国犬など中型の日本犬とその飼い主が対面した。

鈴木さんは、「日本犬の本来持っている性格や能力が消滅してきつつある。日本犬の過去、現在、未来を考えていかねばならない」と話していた。 -

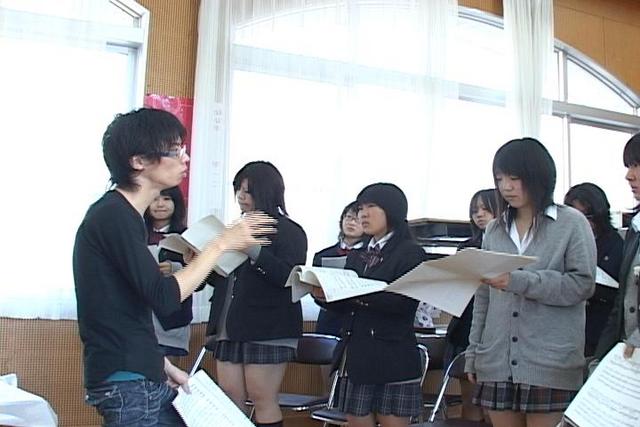

芸大生が高遠高校生徒を指導

25日の伊澤修二先生記念音楽祭に出演する高遠高校の生徒らが15日、東京芸術大学の学生から事前指導を受けた。

指導を受けたのは、高遠高校の音楽専攻の生徒と合唱部の生徒28人、辰野高校合唱部の4人。

東京芸術大学からは、指揮科4年生の道端大輝さんが訪れた。

高校生たちは音楽祭で演奏するドヴォルザークの「スタバト・マテール」を実際に合唱し、道端さんから、「歌詞の意味を理解しながら歌ってください」などとアドバイス受けていた。

高遠高校と東京芸術大学は、高遠町出身の伊澤修二が東京芸術大学の前身である東京音楽学校の校長を務めたことを縁に、交流を続けている。

高遠高校の生徒が記念音楽祭に参加するのもその一環で、去年からは上伊那のほかの高校にも参加を呼び掛けている。

今年は高遠高校のほか辰野高校、伊那西高校の生徒が音楽祭に参加を予定している。

第22回伊澤修二先生記念音楽祭は今月25日、伊那市の県伊那文化会館で行われる。 -

高遠第2・3保育園でマツタケ狩り

伊那市の高遠第2第3保育園の園児は15日、地域のお年寄りと一緒にマツタケ狩りをした。

園児29人が、地区のお年寄りの案内で区の所有するマツタケ山に入った。

保育園とお年寄りは、2カ月に1回のペースで交流している。今回は、園児達にきのこ狩りを体験してもらい、とれたてを味わってもらおうと、お年寄りから呼びかけがあった。

園児達はキノコを見つけると、おじいちゃん、おばあちゃんに嬉しそうに見せ、食べられるものかどうか聞いていた。

一日で、松茸のほかにアミタケやコムソウ茸などさまざまな種類のキノコがとれた。

松茸は近いうちにおにぎりにしてみんなで味わい、ほかのキノコは家に持ち帰って家族で楽しむという。 -

竹林間伐し楽器作り

竹を材料に楽器や炭作りを体験しようと12日、伊那市西春近で竹林の間伐作業が行われた。

舞台芸術を通じて子どもの健全育成を図ろうと30の団体が加盟しているNPO法人が、全国各地で展開している活動で、県内では初めての開催。

この日は、県内外から集まった100人の親子が、伊那市西春近の竹林で間伐作業をした。

関係者によると、護岸整備を目的に竹林が増えたが、手の入らない個所が多いということで、国がこうした活動を補助して竹林の整備を促している。

この日間伐した竹は、1メートルほどに切って炭にしたり、竹の木琴などの楽器にして楽しんだ。

NPOでは、「尺八などの材料となっている竹と音楽の関係を楽しみながら知ってもらえたら」と話していた。 -

強盗致傷 男が嘘の被害届け

伊那市の20歳の男が15日、強盗にあったと伊那警察署に嘘の被害届けを出した。警察では動機などについて調べを進めている。

伊那警察署の発表によると、嘘の被害届けを出したのは市内の20歳の飲食店店員。この男は、3人組の男に現金を要求され刃物で傷つけられたと、午前4時ころ伊那警察署に被害届けを出した。

伊那署では、およそ50人体制で犯行があったという「いなっせ」周辺で捜査にあたり、犯人の行方を追っていた。

その後、事情を聞いていた捜査員に嘘だったと供述したという。

伊那署では、なぜこの男が嘘の供述をしたのかなど詳しい話を聞いている。 -

南箕輪村新エネルギーアンケート

住民8割が環境問題に関心新エネルギーについて南箕輪の住民を対象にしたアンケートが行われ、およそ8割が環境問題について関心があるとの結果がまとまった。

アンケート結果は15日、南箕輪村役場で開かれた新エネルギービジョン策定委員会で示された。

このアンケートは村がCO2の削減などを目指す環境基本計画の取組みの一環として行ったもので、村民1000人にアンケート用紙を配りそのうち728人から回答があった。

環境問題については「関心がある」との回答がおよそ8割で、内容については地球温暖化が最も多かった。

一方、太陽光発電やペレットストーブ、クリーンエネルギー自動車など各家庭での新エネルギーの導入については、「考えたことがない」がおよそ5割。「検討したが導入しなかった」という人が2割ほどで、維持費や、メンテナンスなどの問題から各家庭での新エネルギーの普及は簡単ではない竏窒ニの結果が出た。

委員会ではアンケートの結果を参考に住民の環境意識を高めるための方策を検討していくことにしている。 -

イーナちゃん駅伝カーニバル

伊那市内の各地区対抗イーナちゃん駅伝カーニバルが13日、伊那市横山の鳩吹公園で行われた。

大会には、オープン参加も含め子どもから大人まで39チーム、およそ450人が参加した。

この日は晴天にも恵まれ、多くの市民が会場に足を運び大きな声援を送っていた。

子供の部は、公園内のグラウンドを1周するコースで、園児から小学生までの5人がたすきをつなぎタイムを競った。

また、地区の部では公園一周およそ500メートル30周を9人で走った。

ルールは1人5周以内で、30周目は2人でたすきを持ってゴールした。

大会の結果、子どもの部・地区の部を合わせた総合優勝は西箕輪、2位が手良、3位が富県だった。 -

殿村八幡宮奉納相撲大会

南箕輪村南殿の殿村八幡宮例大祭恒例の奉納相撲大会が12日に開かれ、豆力士たちの力強い取組みが披露された。

本殿脇に設けられた土俵では、学年別に力の入った取組みが行なわれていた。

殿村八幡宮の奉納相撲大会は、大正時代最も盛んだったという。

その後第2次世界大戦などで中止となっていたが、1988年に復活し、現在は奉納相撲奉賛会が運営している。

近年はイベントも多く参加する小学生も減少傾向という。

この日は、50人ほどが参加し、高学年の取組みでは、両者一歩もひかない熱戦が繰り広げられていた。 -

振り込め詐欺防止で警戒

伊那警察署は15日、振り込め詐欺を防ごうと、市内の銀行などで訪れた人たちに注意を呼びかけた。

2ヶ月に一度、偶数月の15日は年金支給日で、高齢者が詐欺に狙われやすい日とされている。

警察ではこの日に合わせ金融機関で一斉に振り込め詐欺の注意を呼びかけた。

伊那警察署の署員も銀行前で詐欺の手口などを書いたチラシを配り警戒にあたっていた。

伊那警察署のまとめによると、今年1月から9月末までの管内の振り込め詐欺の被害は7件で金額は800万円にのぼるという。

また手口も巧妙になっていることから、伊那署では急な振り込みを要求する電話がかかってきた場合は家族に一度相談するなど、落ち着いて行動してもらいたい竏窒ニ呼びかけている。 -

諏訪圏工業メッセ開幕、上伊那の企業も豊かな技術PR

県内外の企業が最新技術や製品を紹介する諏訪圏工業メッセ2008は16日、諏訪市の諏訪湖イベントホール(旧東洋バルヴ諏訪工場跡地)で開幕した。7回目を迎え過去最大の262社が出展し、上伊那や飯田下伊那地方の企業も多数参加。新たな受注機会につなげようと、伊那谷で培った技術力をアピールしている。18日まで開く。

技術開発に積極的な伊那市の企業集団「ニューフロンティア伊那」は7社で共同出展した。ユーザーの要望に柔軟に応えて多品種、少量生産を実現する精密金属加工や、3次元のCADデータを用いた光造形で、より実際に近いプラスチック試作品の提供を実現するなど高精度の加工技術を紹介。ホームページのアクセス解析システムや印刷技術を駆使したマーケティング支援などソフト面の提案もしている。

宮田村のマスダは超微細な加工技術を顕微鏡映像など用いてプレゼンテーション。光学機器の部品加工をはじめとして短納期で小口注文から量産まで対応する技術力をアピールした。

画像処理のアルゴル(南箕輪村)は、毎分3000個以上の検査能力を持つ超高速のプレス部品検査装置などを出品した。また、画像処理から派生的に生まれた新製品のフルカラーLED照明は、1670万もの発光色を実現。今後さまざまな分野への活用も期待され、訪れた人たちは上伊那の企業の豊かな発想と技術開発力に目を凝らした。

精密プラスチック成形加工の南信化成(伊那市)取締役の塩谷武さんは「すぐに受注というわけには簡単にはいかないが、このような展示会でアピールすることで次へのステップにつながってきている」と話す。精密金属加工のテク・ミサワ(同)三澤俊明社長も同様の展示会をきっかけにした顧客が全体の2割を占めていると語り、この日も関心を寄せた来場者と接点を深めていた。 -

医療シンポジウム

医療の実態考える

医師不足などの上伊那の医療問題や実態について考えるシンポジウムが13日、伊那市で開かれた。

シンポジウムは、医療を提供する医師と受ける側の住民が医師不足などの問題の背景や実態について共に考える機会にしようと上伊那広域連合などが開いた。

最初に、埼玉県済生会栗橋病院副院長の本田宏さんが「地域の医療を守るための処方箋」と題し講演した。

本田さんは、「日本の医師数は26万人と言われているが、80代90代も含んでおり65歳以下だと22万人。医師の養成には10年から20年の歳月が必要で団塊世代に医療が必要となる時期に備え今が手を打つ最後のチャンス」と話した。

パネルディスカッションでは、上伊那地域の医療や医師不足について意見交換が行われた。

伊那中央病院の小川秋實院長は、「医師の病院勤務の過剰労働を少しでも減らさなければならない。休日・夜間の1次医療は開業医や診療所で看てもらいたい」と述べた。

また、昭和伊南総合病院の長崎正明院長は、「上伊那地域の住民の生命・健康を守るには公立3病院の連携・機能分担を病院間で検討していく必要がある」と話した。

また、これからの上伊那の医療について、渡辺庸子衛生部長は、「病院の機能を保ち、3病院がお互いに協力していく方向が望ましい」。安心して安全な出産が出来る環境を考える会代表の須田秀枝さんは、「医療を守るにはみんなでこの地域の病院を大切にして上手に利用しなければならない。上伊那全体の医療のあるべき姿を考えることが必要」と話していた。

コーディネーターを務めた伊那保健所長の山崎宗廣さんは、「病院・行政・住民が問題意識を共有することが、この地域の医療について冷静で新しい話し合いスタートの第一歩になる」とまとめた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

伊那市民安全大会

暴力や交通事故のない平和で安全な住みよい社会を築いていこうと、暴力追放・交通安全伊那市民安全大会が12日、伊那市で開かれた。

大会には、関係する団体約700人が参加して、暴力追放や交通事故防止の推進を誓う大会宣言を採択した。

伊那市民会館で開かれた大会で小坂樫男市長は、「平和で安全な伊那市実現のため、市民をあげて暴力追放と交通安全につとめなければならない」とあいさつした。

大会では、伊那市防犯協会女性部が、最近問題になっている振り込め詐欺についての寸劇を披露。詐欺にあわないため▽本人に確認すること▽金融機関が歯止めになること竏窒ネどが寸劇を通して紹介されていた。

大会終了後は、参加者が市内中心部をパレードし、安全で平和な社会づくりをアピールした。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

ノルディックウォーキング講習会

通常のウォーキングに比べ、カロリー消費が20パーセントから40パーセント増え生活習慣病予防により効果的とされるノルディックウォーキングの講習会が12日、伊那市の榛原河川公園で開かれた。

講習会には、上伊那地域を中心に54人が参加し、クロスカントリーの元オリンピック選手、畔上大地さんから歩き方の指導を受けた。

この講習会は、長野県スキー連盟と中ア山麓スキー学校が開いたもので、南信では初めての開催となる。

参加者たちは、専用のストックを両手に持ってウォーキングを楽しんでいた。

ノルディックウォーキングは、フィンランドのクロスカントリーチームが夏場のトレーニングとして行なったのが最初とされていて、現在では、30カ国600万人に広がっていると見られている。

ストックを持って上半身の筋肉も使うため、カロリー消費量も多く、健康に良く、歩く姿勢が美しくなるという。

県スキー連盟では、「誰でも手軽に出来ることができる。長く続けて欲しい」と参加者に呼びかけていた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

諏訪社奉納花火大会

伊那市美篶青島区で11日、地区内の神社への奉納花火大会が開かれた。三峰川沿いの田んぼから、およそ40発の花火が打ち上げられた。

花火大会は、始めは夏の納涼大会で市販の花火を使っていたが、地区内に花火師がいることなどから、10年ほど前に神社に奉納するというかたちになった。

花火は、孫の誕生や結婚を祝うもの、企業の発展を願うものなどさまざま。

この日は、少し寒い秋の夜空を色とりどりの花火が彩っていた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

無量寺の仏像県宝に

箕輪町北小河内の無量寺にある仏像2体を県の宝・県宝に指定することが14日に開いた県教育委員会定例会で決定した。

指定が決まった仏像は、木造観音菩薩立像と木造地蔵菩薩立像の2体。

無量寺の中川弘道住職によると、これらの仏像は、阿弥陀如来坐像の両脇にあり、そこから推測して、平安末期に作られたものではないかという。

中川住職は、「地区の皆さんに守られて、火事などもなく、無事にきたことがうれしい。これからも多くの人に見てもらい、少しでも心が和らいでもらえれば」と話していた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

南アルプスふるさと祭り

伊那市長谷地区の秋祭り、南アルプスふるさと祭りが12日、長谷総合グラウンドで行われた。

この祭りは、旧長谷村のころから開いているもので、今年で25回目になる。

グラウンドでは、子ども神輿の練り歩きなどさまざまイベントが行なわれた。

毎年恒例のお宝投げには多くの人が集まり、景品を当てようとカラーボールやお菓子を拾っていた。

また、長谷に伝わる民謡・ざんざ節のニューバージョン「ダンシング・ニュー・ザンザ」のダンス発表もあり、地元長谷小学校や伊那市内の女性など4チームが踊りを披露した。

ステージの前では、たくさんの人が踊りに見入っていた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

CATV杯ミニバス選手権大会

伊那ミニがアベック優勝

ケーブルテレビ杯争奪ミニバスケットボール選手権大会が12日、伊那市内で開かれ、男子、女子ともに伊那市の伊那ミニバスケットボール教室が優勝した。

今年で6回目を迎える大会には、上伊那のミニバスケットボールチームに加え、県内外から男女26チームが参加し、熱戦を繰り広げた。

大会はトーナメント戦で行われ、男子の決勝戦は初優勝を狙う「伊那ミニ」対、前回優勝の「箕輪」の対戦となった。

試合は1点を争う好ゲームとなり、最終第四クウォーターに逆転した伊那ミニが22対21で競り勝ち、初優勝を手にした。

また女子の決勝戦は、伊那市内のチームの顔合わせとなり「伊那ミニ」対「アストラム」が対戦した。

試合は、序盤から伊那ミニがリードを奪い、アストラムが追いかける展開となった。

最終第4クウォーターには、アストラムが粘りを見せ、8点あった得点差を2点差まで縮めた。しかし、伊那ミニが王者の意地を見せ28対26の1ゴール差で逃げ切り、大会2連覇を果たした。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

新山保育園で松茸味わう

伊那市の新山保育園の園児が14日、秋の味覚松茸を味わった。

松茸は、園児のおじいさんが保育園にプレゼントした。

この日は祖父母参観が行われ、お年寄りたちと松茸ごはんにして味わった。

松茸がふんだんに入ったご飯をラップで巻いて53個のおにぎりを作り、子どもたちは松茸ご飯を口いっぱいに入れ秋の味覚を楽しんでいた。

新山保育園では、今月30日にも自分たちで育てたサツマイモを収穫してスイートポテトを作る計画という。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

子育て講座がやきいも楽しむ

伊那市富県公民館の子育て講座「トムキャロット」の親子が15日、秋の味覚焼きいもを味わった。

およそ20組の親子が集まり、サツマイモを持ち寄った。

今年は一斗缶を使った石ヤキイモと、お米のもみ殻で焼き上げるもみ殻焼きに挑戦することにした。

公民館の職員が親子が持参したサツマイモを火の中に投入し、およそ1時間かけてじっくりと焼き上げた。

親子は焼き上ったばかりの焼きいもを早速口に運び、「甘いね」「おいしいね」と笑顔を見せていた。 -

小学生と園児がミニ運動会

伊那市の美篶小学校の児童が15日、美篶中央保育園の園児とミニ運動会をして交流した。

美篶小学校の体育館で、帽子取りやパン食い競争などをペアになって楽しんだ。

美篶小の5年2組は去年から、総合的な学習の時間に保育園と交流してきた。

この日は、みんなで遊んで仲良くなろうと、年少から年長園児を呼んで、運動会を企画した。

運動会のあとは、おやつを食べながら交流した。

児童たちは、「ゲームを進めるのが難しかった」「いろんな子と仲良くなれてうれしかった」など、さまざまな感想を話していた。

5年2組の子どもたちは、11月は美篶西部と東部の保育園と交流する予定。 -

宮田村の名物丼、今年もサークルKで発売

宮田村の名物丼「紫輝彩(しきさい)丼」が昨年に続きコンビニ弁当として商品化され14日、サークルK長野県内全124店舗で3週間の限定発売を開始した。昨年も同時期に販売し、1万4千食余りを売り上げる大ヒットに。根強い要望に応えての“再登場”で、開発にも携わった同村商工会青年部を中心とする「名物丼プロジェクトチーム」は、さらなる村の活性化につなげたいと期待を寄せている。

同プロジェクトチームが村民からアイデアを一般公募し、村特産の山ぶどう(ヤマソービニオン)ワインを使用することを共通ルールに誕生した「紫輝彩丼」。村内飲食店12店で提供するが、大手コンビニのサークルKサンクスはそのユニークな取り組みに着目し、コンビニ弁当としても商品化した。

オリジナルのワインだれにつけこんだ鶏肉の竜田揚げをメインにたまねぎ、シメジなどをトッピングしてどんぶりに。昨年も3週間の限定だったが、1万4436食を販売した。サークルK長野南地区統括マネージャーの蒲生吉成さんは「限定弁当の売り上げとしてはわが社のトップクラス。特に地元の人気が高く、伊那谷の人たちの食に対する強い想いも感じられた」と説明する。

今年は原材料の高騰により価格を昨年より若干高い590円に設定したが、その分、鶏肉を20グラム増量。さらに味も改良し、製造するジャパンフレッシュ(宮田村)営業開発部の小木曽由憲課長は「じっくりワインに漬け込み、より柔らかく美味しく食べられる」と胸を張る。

14日は駒ヶ根市のサークルKアクセス駒ヶ根店で発売記念イベントを開催。同青年部員らが扮する「どんぶりレンジャー」も駆けつけて再発売を祝い、さっそく来店者が丼を購入する姿も目立った。「みやだの名物丼が世間に認められてきた証拠だとも思う。次は丼を求めて宮田村に足を運んでもらえれば」と青年部員たちは話していた。 -

伊那総合物産展示会・商工祭

地元の産業や技術、製品などを紹介する第60回伊那総合物産展示会・商工祭が11日から、伊那商工会館で開かれている。伊那商工会議所と伊那市が毎年開いているもので、多くの家族連れでにぎわった。

今年は、「拡げる繋げる地域力」をテーマに86の企業と団体が114のブースを設けている。

部品などの工業製品や食品、木工品などが並び、それぞれのブースでは関係者が訪れた人に熱心に説明していた。

食品販売エリアもにぎわい、子ども向けの企画や、ローメン早食い大会も盛り上がりを見せていた。

デジタル情報通信エリアには、伊那ケーブルテレビジョンもデジタル放送体感フェアのブースを設置している。会場では、デジタル放送の相談会やデジタルパックの申し込み受け付け、インターネット体験などをしている。

伊那総合物産展示会・商工祭は12日まで。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

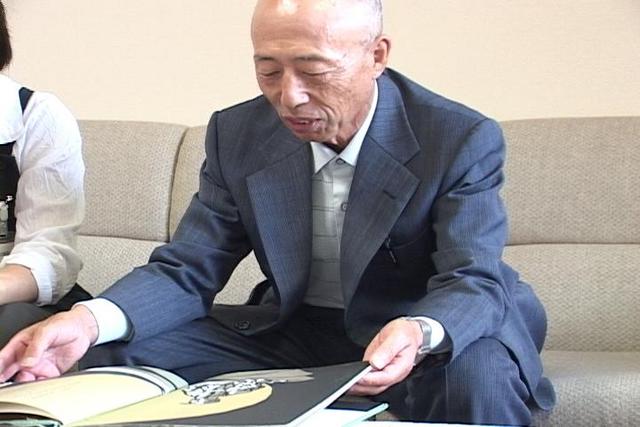

地方教育行政功労者表彰

前南箕輪村教育委員長の松澤英太郎さん受賞

南箕輪村の教育委員長などを務めた松澤英太郎さんが、文部科学省の地方教育行政功労者表彰を受賞した。

この表彰は教育行政に功労のあった人に贈られるもので、全国で174人、県内では5人が受賞している。

松澤さんは昭和9年生まれで現在73歳。

伊那北高校卒業後、信州大学教育学部に進んだ。

大学卒業後、県内の小中学校で教べんをとり平成7年に教員退職後、社会教育指導員として南箕輪村教育委員会に勤務した。

また平成11年から8年間、村の教育委員長を務めている。

松澤さんは今回の受賞について、「これまで一生懸命できることをやってきた。受賞はまわりにいた人たちのおかげ」と話している。

表彰式は16日木曜日に文部科学省講堂で行われる。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

信州大学農学部「落葉松祭」12日まで

南箕輪村の信州大学農学部の学部祭「落葉松祭」が11日から、農学部キャンパスを会場に行われている。

54回目を迎える落葉松祭の今年のテーマは「地域とつながる」。落葉松祭を通して、地域の人に大学を知ってもらい、より親交を深めていきたい竏窒ニ決めた。

キャンパス内には、研究室やサークルの仲間でつくるグループが30余りの店を出し、賑わっていた。

このうち、果樹の栽培や品種改良を学ぶ学生は、研究室で栽培したリンゴやナシを使ったジャムを販売していた。

このジャムは、落葉松祭開催中の2日間しか販売されないもので、訪れた人は試食をし、好みのジャムを買い求めていた。

また、花の栽培を研究する学生は、ダリアや菊の切り花、シクラメンの苗の販売をした。

学生たちは、「ダリアを日持ちさせるには、室温10度前後が最適です」など、研究の成果をアドバイスしていた。

落葉松祭は12日まで。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

みのわ食の発見フェスティバル開催

食について考える「みのわ食の発見フェスティバル」が11日、箕輪中学校で開かれた。

幅広い世代の人たちに食の大切さについて考えてもらおうと、箕輪町が初めて企画した。

町内の6年生が考えた給食を食べることができるコーナーでは、165人の応募の中から最優秀賞に選ばれた箕輪南小の毛利佳奈さんが考えた献立が振る舞われた。子どもからお年寄りまで多くの人が列を作ってにぎわい、用意した180食の給食はわずか1時間でなくなった。

また、一般から応募のあったアイディアレシピや、これまで町で出してきた年代別の給食などが展示され、訪れた人たちが、さまざまな角度から食の大切さを学んでいた。

【伊那ケーブルテレビジョン】 -

フットサル「TOTOもみじカップ」

子どもから大人まで、幅広い世代が楽しめるフットサルの大会「TOTOもみじカップ」が11日、箕輪町のながたの湯併設テニスコートで始まった。

小学生と中学生の試合が行われ、合計16チームが出場した。

大会は、フットサルを多くの人に楽しんでもらおうと、箕輪町サッカー協会が去年から開いている。

フットサルは、サッカーの4分の1ほどの広さのコートで、5対5で試合をするスポーツ。

出場した小学生は、「コートが小さいので、攻撃と守備の両方ができて楽しい」と話していた。

12日は高校生以上の試合が行われる。

【伊那ケーブルテレビジョン】

1512/(月)