-

上農高校みどり塾100回記念式典

上伊那農業高校「みどり塾」(三井忠人塾長)は7日、第100回記念式典を伊那市生涯学習センターホールで開いた。第100回は「映画上映と講演の夕べ」で、約100人が後藤俊夫監督作品「Beauty(ビューティー) うつくしいもの」を鑑賞し、監督の講演を聞いた。

みどり塾は99年2月に環境問題やみどり、自然について自由に語り合う学習の場として、上農高校が中心となって発足した。農場内のログハウスをキーステーションに月1回程度、中央や地域で活躍する人を講師に森林、野生生物、林学、農業、教育、国際交流など幅広く学んでいる。会員は約70人。農業経営者、会社員、公務員、団体役員、自営業者、主婦、大学生など幅広い。

式典で、上農高校の校長であり塾長の三井忠人さんは、「全国的にも例がない活動。この機会にさらに多くの地域の皆様に『みどり塾』を知っていただき、会員としてご参加いただければありがたい」とあいさつ。初代塾長で現飯田市教育長の伊沢宏爾さんは、「学校と地域の皆さんが一体となって今日まで続いている。派手さはないが、脈々と続いていくことが大事だと思う。今後の発展に大きな期待を寄せている」と話した。 -

スマートインターチェンジ調査事業 伊那市

伊那市は08年度当初予算に新規事業「スマートインターチェンジ調査事業(小黒川パーキングエリア)」を盛り込んだ。同事業には300万円を充てている。

スマートインターチェンジとは、高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように設置されるETC搭載車両専用のインターチェンジ(IC)のこと。

市は小黒川パーキングエリアにスマートインターチェンジを設けることにより、企業誘致に有利な流通路の確保、広域観光の推進、県伊那文化会館や市営陸上競技場などへの交通の利便性の向上などを考えており、来年度はIC形状比較検討、レイアウト計画、計画交通料の推計、採算性B/Cなどスマートインターチェンジ設置へ向けての準備を進める。 -

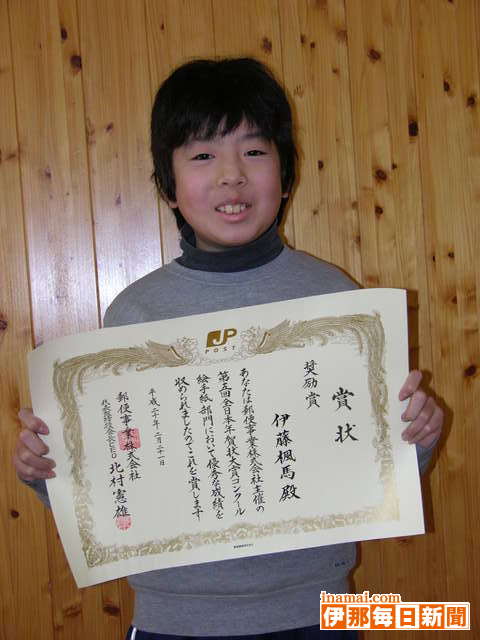

宮田小5年の伊藤楓馬君が全日本年賀状大賞で奨励賞

宮田村宮田小学校5年生の伊藤楓馬君が、郵便事業会社主催の全日本年賀状大賞コンクール絵手紙部門で奨励賞を受けた。干支のネズミを主役にした明るく楽しい作品で「上手に描けた」と受賞を喜んでいる。

3匹のネズミが登場する絵手紙。太陽とかがみ餅も描き、「お正月らしさを出してみました」と伊藤君。

今まで年賀状であまり絵を描く機会は少なかったというが、「背景の色も丁寧に塗れた」と、作成過程を振り返りながら話した。 -

生け花でひな祭り

ひな人形に見立てた生け花を飾って春の訪れを楽しもうと駒ケ根市中央の池坊流華道教授の遠藤政恵さん宅で8日、ひな祭りが開かれた。教室の役員らが前夜から生けた色鮮やかな花々を前に、生徒らが集まってちらしずしなどの料理や菓子を囲み、年に一度のひな祭りを和やかに楽しんだ=写真。

内裏ひなの頭(かしら)には男びなに黄、女びなには赤竏窒ニ色違いのチューリップを使い、女びなにはスイートピー、カスミソウなどの優しい花をあしらって十二単(ひとえ)を表現。男びなには左右に大きく張り出させたレザーファンの葉を使って衣の袖にしたほか、三人官女や五人ばやしにもガーベラをはじめとするさまざまな花を使い、彩りや形に工夫を凝らして生き生きと仕上げた。

遠藤さんは「花はすべて弟子たちが生けたもの。毎年続けてこられたのも弟子たちのおかげで、本当にありがたく、感謝している」と話している。

生け花を使ったひな祭りは今年で31年目になる。 -

看護大卒業式

駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)は8日、学部卒業式、大学院修了式を開いた。学部生84人と大学院博士前期(修士)課程修了生11人が深山学長から卒業証書、学位記を受け取り、思い出深い駒ケ根のキャンパスを巣立った。

学部卒業生代表の牛山陽介さんは「4年間で学問と実践を通して看護の責任の重さを強く感じた。学んだものは看護職者としての大切な財産になるだろう」、大学院修了生代表の佐藤恵子さんは「医療現場は多くの問題を抱えているが、学んだことを生かし、看護と社会の発展に誠心誠意尽くしたい」とそれぞれあいさつした。深山学長は「看護職への期待はますます高まっている。『患者は看護の先生である』といわれる通り、知識と技術は患者に対する中から身につくもの。道は平坦ではないが、一歩一歩前進すれば困難は必ず乗り越えていけるはず」と激励の言葉を贈った。 -

「ちぎり絵ゆ~ゆ~高遠山田教室」 作品展

伊那市高遠町上・下山田の女性でつくる「ちぎり絵ゆ縲怩蒹恪i梼R田教室」(丸山球子代表・7人)は19日まで、同市の中部電力伊那営業所ギャラリーで作品展を開いている。アネモネやアジサイなどの花、山や滝などの風景を題材とした、和紙の温かみを伝える24点が来場者の心を和ませている。

作品は、色や染め方が異なる約300種類の和紙の中から、それぞれが自分のイメージに合った紙を使って制作。講師の北原よしゑさん=駒ヶ根市=は「同じ作品を作ろうと思っても出来上がりは違う。一枚一枚がオリジナルであるところが魅力」と語る。

同教室は発足5年目。月1回のペースで開き、1縲・月は上山田公民館、7縲・2月は下山田公民館を会場に使っている。単独の作品展は初めてで、これまでの自信作を多くの人に見てもらおうと企画した。

丸山代表は「ちぎり絵の材料をもらったとき、最初は不安だが、だんだんと作品が出来上がってくると楽しくなる。時間をかけて作ったものほど愛着がわき、手放せなくなる」と話している。

土・日曜日、祝祭日は休館。午前8時半縲恁゚後5時10分。

色とりどりの和紙が温かみを伝える「ちぎり絵ゆ縲怩蒹恪i梼R田教室」の作品展 -

伊那小6学年 総合活動を振り返る

伊那市の伊那小学校6学年(4クラス・121人=ジャンボ元気ッズ)は6日夜、市駅前ビルいなっせで各クラスの総合活動の成果を披露するシンポジウムを開いた。会場は保護者や地域住民で満席。それぞれの活動について報告し、意見を交わし合いながら学習を振り返った。

ジャンボ元気ッズがシンポジウムを開くのは初めて。毅組は太鼓を使った活動の中で勉強した民俗芸能、正組は白毛もち米作りと普及活動、礼組はオリジナル釉薬や・ス家宝・ス作りなどの陶芸、剛組は地元商店街の活性化に向けた取り組み竏窒ノついて発表した。

このうち正組は5年生のとき、本で調べたり、人に聞いたりして種もみを発芽させることから開始。市内で白毛もち米を生産している農家の協力もあり、収穫を無事に終えることができた。児童の一人は「草取りや虫取りなど、この活動を通じて、農家の人の苦労が分かった」と感想を述べた。

収穫のときに手助けした、児童の一人の祖父・小林貢さんは「農業は天候に左右されるし、無農薬で育てることは大変に努力がいる。自分たちで研究し、2年間一生懸命やってきたことは素晴らしい」と子どもたちの活動を評価した。

しら毛もち米作りに挑戦した正組の発表

太鼓を使った民俗芸能に取り組んだ毅組の発表 -

宮下一郎衆院議員が税務執行の現状を視察

宮下一郎衆院議員は7日、伊那市の伊那税務署ほか、南信3カ所の税務執行状況を視察した=写真。そのうち伊那市内では、確定申告の進捗状況や今年から国税庁が始めた電子納税「e竏探ax(イータックス)」の利用状況などを新井宏伊那税務署長から説明を受けた。

今回の視察は確定申告の状況把握などを目的とするもので、伊那・飯田税務署、伊那市駅前ビル「いなっせ」に設置している署外確定申告会場を視察。各税務署では、それぞれが管轄する地区の概況説明などを受けた。

伊那税務署の視察を終えた宮下氏は「e竏探axをより利用しやすくしてもらえるよう取り組みたい」と話していた。

今年1月から始まった「e竏探ax」は、事前に取得した電子証明書を用いることで、インターネット上から所得税の確定申告や法人税、消費税などの電子納税が可能となるもの。伊那税務署管内では、初年度の利用状況は3パーセントほどを想定していたが、実際には10パーセントを上回る利用があり、当初の予想を大きく上回っているという。 -

信州伊那アルプス街道推進協議会が景観育成住民協定地区を対象とした勉強会を開催

信州伊那アルプス街道推進協議会は7日、市内で景観育成住民協定を結ぶ12地区の関係者を対象とした勉強会を開いた。各地区で中心的に景観育成に取り組む住民ら約15人が参加。県の景観育成に対する取り組みや、現在積極的に景観保護のための活動に取り組んでいる地域の事例発表などがあり、それぞれの課題、今後のあり方を考えた=写真。

市内には、景観保護を目的とする住民協定が12地区で結ばれているものの、これまで情報交換をする場がなかった。そこで今回、それぞれの取り組みを知るとともに自分たちの地区で景観育成を進めていくためにはどうすればいいかなどを学ぶ勉強会を企画した。

事例発表では、現在県の景観育成特定地区への指定を目指し、活動を進めている西箕輪ふるさと景観住民協定者会と田園と桜のある風景の保全に取り組む青島区田園地帯景観育成住民協定者委員会が、それぞれ発表。

青島地区の矢島信之委員長は、協定を結んだ97年から、現在にいたるまで同地区内にある美しい田園風景が地区の住民らによって守られていることを示す一方「今は農地が保持されているが、どんどん年代が変わり、農業形態も変わってきている」と指摘。そんな中、次世代の担い手に田園を継承していってもらうことなどが、今後、美しい田園風景を維持していくのに必要であることなどを示した。 -

親育ち元気アップ講座ミニコンサート

箕輪町子どもセンターは4日、0歳から3歳の親子を対象に親育ち元気アップ講座ミニコンサートを町文化センターで開いた。2公演の第1回は約30組が訪れ、童謡からクラシックまでのピアノ演奏を楽しんだ。

ミニコンサートは本年度2回目。ちょっとリフレッシュして心豊かに、すてきな笑顔で子どもと向き合ってほしい-との願いで開いている。

今回はピアノ講師の小林祐子さん=松島=によるピアノ演奏で、ドビュッシー「ゴリウォーグのケークウォーク」、「うれしいひな祭り」「アンパンマンのマーチ」などを演奏。「おもちゃのチャチャチャ」では親子がリズムに乗って手拍子しながらピアノに合わせて一緒に歌った。

コンサートは2回開き、各回終了後にお茶を飲みながらの情報交換もした。 -

箕輪町でパソコン講習会始まる

箕輪町主催のパソコン講習会が6日夜、町情報通信センターで始まった。全5講座が定員いっぱいでキャンセル待ちが出るほどの人気で、第1回のパソコン入門講座は初心者15人が基礎から楽しく学んだ。

毎年この時期に開く講習会。10日までの3日間にパソコン入門、Word、Excelの各入門講座がある。

初回のパソコン入門講座は電源の入れ方や切り方にはじまり、プログラムの起動・終了、ウインドウの表示、文字入力、インターネットの基礎知識などを約2時間で学ぶ。

エプソン情報科学専門学校(諏訪市)の駒村明子さんを講師に、テキストやスクリーンに映し出されたパソコンの画面などを見ながら基本操作を覚えた。

木下の男性(68)は、「パソコンを使いこなせるようにしたい。出来るようになったらノートパソコンとプリンターを買って、字を打ったり、写真を焼いたり、インターネットもやりたい」と話していた。 -

ものづくり教育プログラム報告会

箕輪町教育委員会はこのほど、07年度に町内全小・中学校に導入した「ものづくり教育プログラム」の報告会を町文化センターで開いた。従来のものづくり学習に「ユーザー視点のものづくり」学習を取り入れたプログラムで、各校の教諭が技術や図工、家庭科などの授業での取り組みを報告した。

「一味ちがう箕輪の子ども育成」事業の一環で、「ユーザー視点のものづくり」学習を取り入れることで、ものづくりの面白さを学ぶと同時に他者への思いやりの心をはぐくむねらい。経済産業省の「キャリア教育プロジェクト」で05年度から諏訪市教育委員会と取り組んでいるエプソンインテリジェンス(本社・諏訪市)の提案で導入した。

箕輪中学校は技術科のテーブル作りで製作前にユーザーの意識調査として家族の意見を聞くなどの学習をした。各小学校では、家族の喜ぶ顔を目指し家族に好みなどをインタビューしてマグネットや鉛筆、感謝祭の招待状を作ったり、別の学年へのプレゼント作り、交流する保育園児のために劇をつくり上げるなどの取り組みをした。

教諭からは「相手意識を持つことは、相手ばかりでなく自分も大切にすることになる」などの感想があった。

エプソンインテリジェンスの河野満営業企画部長は「だれに、要望は、どんな工夫を、どうだったか-というステップが大事。ワークシートに記入しながらやってもらうと内容が充実する」と話した。来年度に向け、子どもたちの意欲につながるとして年度末に校内作品展の開催、販売体験の実施や、町内で工業展などがあった場合に子どもの作品展示も提案した。 -

【記者室】卒業式で復讐

ある高校の卒業式で小さな事件が起きた。式も終盤、答辞で登壇した卒業生代表が在校生に向け「この学校の先生のように人前で恥をかかせる大人にはならないでほしい」と言ったのだ。列席者は冷水を浴びたようにその場に凍りついた。

どんな思いでこれを口にしたのか。よほど腹に据えかねる事情があったのだろうが、このやり方は感心できない。騒いだり暴れたりするバカ者に比べればはるかに良いが、式を台無しにし、多くの人を嫌な気持ちにさせたことは反省すべきだ。

彼は復讐を遂げてすっきりしたろうか。否、砂をかむような苦い思いだけが残っているに違いない。だがこれも若さゆえ。願わくば、自らの行いの非は非として認め、今後の教訓にしてほしい。(白鳥文男) -

東伊那小6年生を送る会

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)で7日、6年生を送る会が開かれた。卒業まで10日余りとなった6年生に残り少ない小学校生活の思い出にしてもらおうと、在校生が学年ごとに趣向を凝らした歌や踊りなどを披露し、手作りのプレゼントを贈った。

5年生は「中学へ行っても元気で頑張ってください」と大きな声で応援のエールを送った=写真。

3年生は6年生一人一人を詠んだ俳句に感謝の気持ちをこめ「○○さん 背が高くて大人みたい」などと発表した。

4年生は女子が新体操を披露したほか、男子がヒゲダンスを踊って大きな笑いを誘った。

市内の5小学校は18日に修業式、19日に卒業式をそれぞれ行う。 -

看護大卒業記念植樹

卒業式を翌日に控えた駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)で7日、看護大交流市民の会(木下和好運営委員長)と卒業生らが卒業記念のシダレザクラ1本を植えた。キャンパス内にある緑地「有酸素運動研究コース」の一角に集まった約80人の学生が代わる代わるシャベルを手にし、4年間の学園生活の思いを込めてサクラの木の根元に土をかけた=写真。

木下委員長は「卒業しても、サクラの時期が来たら第二のふるさと駒ケ根を思い出して花を見に来てほしい」とあいさつした。卒業生を代表して飯島克枝さんと塩原沙子さんは「入学時からいろいろと支えてくれた皆さんとともに記念植樹ができてうれしい。植樹したサクラとともに私たちも成長していきたい」と礼を述べた。

同コース内には第1回卒業記念の1999年から毎年1本ずつ植えられたシダレザクラの木が整然と並んでいる。

卒業式は8日午前10時30分に行われる。 -

里帰り出産を一部受け入れ

小坂市長は7日、伊那中央病院(伊那市)で4月から、里帰り出産が必要な人を一部引き受ける考えを明らかにした。ただ受け入れ能力がある場合で「すべて受け入れられるとは限らない」としている。

上伊那の年間の分娩(ぶんべん)件数は1600件で、内訳は伊那中央病院が千件、昭和伊南総合病院(駒ケ根市)が500件、民間・助産所が100件。昭和病院が3月末で産科診療を休止することから、里帰り出産を制限しなければ対応できない状況にある。季節によって伊那中病の出産数が変動することや、伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通で近くなった県立木曽病院、助産所などと連携することで、年間100人ぐらいは対応できるのではないかとした。

小坂市長は「どうしても里帰り出産しなければならない事情がある人に限り、受け入れ可能なものは引き受ける」と述べた。

対象は、嫁ぎ先で出産できる状況にない、夫が単身赴任で核家族などが考えられるが、上伊那4市町代表の実務担当者で早急に判断基準のたたき台を作る。

各市町村の窓口で申し出を受け、上伊那広域連合で調整。周辺病院などの情報を提供する。

市内の助産院は1カ所だが、年内には3カ所に増える見込みで、年間20縲・0人の出産を取り扱うことができるという。

市議会で、竹中則子議員の一般質問に答えた。 -

宮田小6年1組「どんどこ幸せ隊」がさよならコンサート

「どんどこ幸せ隊」と自ら名付け太鼓演奏に取り組んできた宮田村宮田小学校6年1組は6日、「さよならコンサート」を村民会館ホールで開いた。卒業を控えた最後の公演は、太鼓に励んだ3年間の集大成。想いつまったバチさばきで、会場に集まった家族や地域住民、学校の仲間にも幸せを届けた。

「ドン、ドン」と重厚な太鼓の音色。ひとつがふたつになり、さらにそれが全員となって広がり、子どもたちは舞うようにバチをさばいた。

宮田太鼓の北原健一さんらに指導を受け、4年生の時に始めた太鼓。村内外の各種イベントに積極的に出演するなど、太鼓は同学級の元気の源となった。

公演を終えたある女子は「間違えちゃった」と話しながらも満面の笑顔。鳴り止まない拍手に見送られ、心地良い汗を拭った。 -

宮田小「6年生を送る会」

宮田村宮田小学校は5日、「6年生を送る会」を開いた。巣立つ6年生との別れを惜しみつつ、在校生各学年が趣向を凝らして6年生にエールを送った。

歌やパフォーマンスなどで激励。5年生は「卒業おめでとうございます。6年生のがんばりで、あいさつがあふれ元気な学校になりました。ぼくたちが引き継いでいきます」と感謝した。

6年生は心をこめて縫ったぞうきんを在校生にプレゼント。リコーダーも演奏し、在校生と心を通わせた。 -

08春闘上伊那地区連絡会総決起集会

2008春季生活闘争上伊那地区連絡会総決起集会は5日夜、伊那市狐島の上伊那農業協同組合本所で行った。50単組、約500人が集まり、労働条件の改善などを目指して今春闘を闘い抜く意志を固めた=写真。

集会では上伊那地区連絡会の竹内啓剛議長は「戦後、空前の好景気といわれ続けているが働く者のその実感はなく、ただ賃金の格差、組織間の格差が広がっている感がある。経営者のみこの好景気の恩恵を受けることを許してはいけない。労働者は使い捨ての部品ではない。私たちはこの格差社会から脱却するために賃金の格差是正と非正規職員の処遇改善や正規化などの実現をしなければならない。本日はそういった意味で今春闘で要求していることが満額回答であるまで、最後まで闘う意志の統一の場にしたい」とあいさつした。

このほか、▽労働分配率の反転する▽格差是正と均等待遇の実現をする▽働き方改革でワーク・ライフ・バランスを推進する竏窒ネどを集会アピール。すべての労働者に今春闘への参加と連帯を呼びかけ、最後まで戦い抜くことを宣言した。 -

旧井沢家住宅 「干支の子色紙絵展」

伊那市西町区の旧井沢家住宅(市有形文化財)を管理する「伊那部宿を考える会(田中三郎会長)」は24日まで、同住宅で今年の干支(えと)のネズミを題材とした色紙絵展を開いている。地域住民が描いた日本画を中心に、掛け軸や置き物など約30点を並べている。

展示は、「毎年、干支に関する作品展を開いていこう」と、同会役員が話し合って企画した初めての試み。作品は地元の日本画愛好者でつくるグループに出品を依頼したものが多く、サツマイモやトウモロコシ、ニンジンなどをかじる、かわいらしいネズミの姿などを描いている。

このほか、同市境南の漫画家・橋爪まんぷさんがネズミをテーマに描いた、イラスト約40点を千円で販売している。

入館料は一般200円、小中学生100円。休館日は火曜日。午前9時縲恁゚後4時。

会場に彩りを添えている「干支の子色紙絵展」 -

はら美術で篠田明子の作陶展開催

人間国宝、故・近藤悠三氏の陶技を伝承する篠田明子さん(45)=池田町=の作陶展が11日まで、伊那市旭町のはら美術で開かれている。染め付けを中心に釉裏紅、瑠璃、白磁など、さまざまな技法で仕上げあれたつぼや花入れ、茶器、皿など約200点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

篠田さんは松本市出身。故近藤悠三氏の孫であり、その弟子であった父のもとで陶芸を学んだ。その後も自身の技を追求するため、さまざまな技法を習得。さまざまな展覧会で入選し、93年には国際陶芸ビエンナーレでも入選を果たした。

はら美術での個展は6年ぶり。今回は新作約200点をそろえた。さまざまな作品の中でも、呉須一色でつくる「染付」は篠田さんの思い入れも強く、モチーフとする野の草花の表情を、色の濃淡のみでつぶさにとらえている。

篠田さんは「形、技法とも、一人がこれだけさまざまな作品をつくることは、ほかにはないと思う。楽しんで見ていただければ」と話していた。

入場無料。午前11時縲恁゚後6時。 -

施政方針、飯島町

飯島町議会は6日、本会議を開き、冒頭、高坂町長は「子育てと活力で未来をはぐくむ健やか予算」と位置付けた08年度予算案の大綱を示した。

施策の柱は(1)住民の協働によるまちづくり

の推進(2)子育て支援・若者定住の促進(3)新しい基盤整備や新規企業導入を含む地域振興の促進(4)安心安全なまちづくり(5)継続事業の確実な推進-とした。

高坂町長は「中期総合計画(06縲・0)を具現化するために、厳しい財政状況下においても『次代を担う子どもたちの育成支援』『町の活力』を強力に推進することと、そのベースとなる財政基盤を健全に保つことを念頭に編成した」と編成方針に触れ、具体的施策に▽地域づくり委員会の事業実践に対する支援▽「農地・水・環境向上対策事業」のサポート▽JICAのりんごプロジェクトの再開▽国道153号伊南バイパスアクセス道路改良事業▽地域防災計画に基くハザードマップ作成、全戸配布▽公共下水事業関連は七久保浄化センターの稼働開始と1部供用開始▽コンポストや生ごみ処理機の購入補助▽乳幼児医療費無料化を中学3年まで拡大▽妊婦健診の公費負担の拡大▽中学1年と高校3年の麻疹・風疹の予防接種ワクチンの予算化▽中央道を横断する農業用水路の耐震対策▽企業誘致策として、円滑かつ迅速な用地確保の実現の観点から現在の農工実施計画の見直し▽商工業振興資金の融資枠拡大▽家庭相談員の「こども室」への配置▽子ども広場の全地区への拡大▽中学校パソコン教室の機器更新-などを挙げ「町長として町民の先頭に立ち、安全で住みよい町・暮らしやすい町・活力ある町づくりに全力を傾注する覚悟。職員のさらなる意識改革を実践し、常に住民と気持ちの融合を図るべく、今後の行財政運営に当りたい」と述べた。 -

「マンデー・フリー・トーク」

「10人寄れば町づくり」-。南町耕地の気の合う仲間10人で、毎月第3月曜日夜、テーマを決めて自由に話し合おうと、01年11月発足したグループ。今年2月までに76回開催、「成人式」「そば」「春の七草、秋の七草」「七五三」「津波」「靖国神社」など政治や経済、教育、生活全般など広範なテーマに取り組んできた。

次回のテーマが決まると、メンバーはインターネットで調べたり、聞き取り調査し、発表し、夜が更けるまで語り合う。

時には出前講座も依頼し、「NPО」「年金」「新エネルギー」「教育基本法」「青少年健全育成」などの学習もした。

2月のテーマは「新エネルギー」。町職員を講師に「飯島町新エネルギービジョン」を学習した。

また、メンバーは町が公募した「飯島町環境保全審議会」「飯島町男女共同参画審議会」「飯島町地域新エネルギー策定委員会」など各種審議会委員にも積極的に応募し、政策の企画に参加している。

地域貢献活動にも熱心で、親ぼくと交流の機会にと、3月9日午前9時から、南町コミュケーションセンターで、「新そば打ち体験・試食会」も計画。参加費男性千円、女性・学生(小学生以上)500円。詳細は事務局の下平憲夫さん(TEL86・2215)

同会事務局の下平さんは「会は南町耕地の団結の核にもなっている。異業種のメンバーが様々なテーマを掲げ、発展的意見も多い」。

メンバーの1人、北沢敏雄さんは「メンバーの年齢が40縲・0代までと幅広く、多種多様な職業の人たちが自由に話し合え、楽しい」。塚本則雄さんは「ひとり一人、目先の違った意見が出され、役立つことも多い。視野が広がり、勉強のきっかけにもなっている」

会長の桃沢文男さんは「毎回全員参加で楽しく話し合っている。地域にも貢献できていると思う」と話している。(大口国江) -

南箕輪村議会3月定例会一般質問要旨

南箕輪村議会3月定例会の一般質問は12、13日にある。質問者は8人。質問要旨は次の通り。

原司宣議員 (1)08年度予算編成と重点方針および村政運営(2)村の活性化のため地元の高校、大学との連携(3)森林セラピーロード

久保村義輝議員 (1)食の安全、農林業と環境対策(2)道路の建設・保全と財源(3)行政姿勢

高見利夫議員 (1)地球温暖化に対応した政策(2)資源の有効活用

山口守夫議員 (1)ごみ処理対策について・広域連合関連(2)ごみ慮理対策について・村関連(3)村づくり委員

原悟郎議員 (1)産業振興と土地利用(2)村の各種計画の住民への周知

孕石勝市議員 (1)消防、防災(2)環境問題

山本昭子議員 (1)市町村合併その後(2)道路特定財源問題(3)食の安全

三沢澄子議員 (1)後期高齢者医療制度(2)医療・介護(3)地球温暖化防止の取り組み -

全戸対象のアンケート定期的に

宮田村は住民との相互の情報交換を緊密にしようと、全戸を対象にしたアンケートを毎年定期的に実施する方針を固めた。

過去にも夏まつり開催の是非や合併問題など不定期にアンケートをした例はあるが、「時節の課題も取りあげながら、必要な情報を互いに共有する機会にしたい」と村総務課は説明する。

実施時期は未定だが、年に1回程度を予定。村は必要とする情報を質問し、住民から村への要望、意見などを挙げてもらう。

新年度予算に事業費として印刷代3万2千円を計上した。

同課は「回収率があがるものにして、多くの意見がいただけるアンケートにしたい」と話す。 -

上伊那の合併 4、5年の間はないだろう

上伊那の合併について、小坂市長は6日、「他市町村から申し入れがあれば別だが、こちらから積極的に働きかけるのは市民感情からも難しい」とし、4、5年の間はそういう動きにならないだろうとの考えを示した。馬場秀則議員の市議会一般質問に答えた。

「上伊那一つという方法もあったが、伊南で合併協議が進んでいたことから、伊北での合併協議となった」と3市町村の合併経過を説明。

現在は「新市の一体感を醸成することが求められている」と話した。 -

伊那北保育園、地域のボランティアを迎えて感謝を伝える

伊那市の伊那北保育園(松・ス政恵園長)の園児140人が6日、この冬園の駐車場などを雪かきしてくれた地元のボランティア3人を迎えた感謝の気持ちを伝えた。

140人の園児が通う同園には、園内3カ所に駐車場があり、保護者会などが雪かきをしているが、手が回りきらないのが現状。そんな中、近くに住む地域住民が例年雪かきに協力してくれている。特に雪の多かった今年も、雪が降るたびに自分のうちで使っている除雪機などを使って雪かきをしてくれ、同園では、その感謝の気持ちを込めた交流会を開くことになった。

園児らは、これまで練習してきた剣玉やこま回し、歌などを披露。園を訪れた3人も、園児の様子を笑顔で見守った。

その一人、平沢正憲さん(75)は「地域の子どものために自分のできる限りのことをやろうと思ってきた。あまりに年代が違うから、戸惑いもあるけど、子どもは元気でかわいい」と話していた。

また、松・ス園長は「地域の方に助けていただいて、本当に感謝している。保育園を知ってもらうのにも良い機会なので、おりを見て交流会を続けていければ」と話していた。 -

シルバー会員が救急処置法学んで

宮田村の駒ケ根伊南シルバー人材センター宮田地区の懇談会は6日、村民会館で開いた。屋外などで受託作業する機会も多く万が一のことも考えられるため、救急処置法の講習も実施。36人の会員が心肺そせいやAEDなどの使い方を実践形式で学んだ。

近年は懇談会で交通安全の研修を取り入れてきたが、現場で役に立つ応急的な対応も学んでいこうと企画した。

伊南消防北消防署の署員を講師に、一人ひとりが体験。何かあった時の対応を頭に入れた。

懇談では2008度の事業計画案などを審議。村の主要文化体育施設の指定管理者となることを報告し、担当する会員を紹介した。 -

老福センターの入浴サービス廃止へ、惜しむ声も老朽化激しく

宮田村は3月末で、老人福祉センターの浴場を使った60歳以上対象の無料入浴サービスを廃止する。建設から約20年経過し、老朽化が激しいことが理由。村は代替案として新田区にある温泉施設「こまゆき荘」の入浴券配布も予定するが、利便性も高く、高齢者のコミュニティの場になっていただけに廃止を残念がる声は少なくない。

「気楽に風呂に入れる。歩いても来れるここだから良かった。さみしくなるね」。センターの浴場でひと風呂浴びた数人の高齢者が、持参した菓子で茶を飲みながらつぶやいた。

昭和60年のセンター開館当初から、希望者の登録制で浴場を開放。現在は週2回、30人ほどが登録している。

一方で老朽化は激しく、本年度も90万円かけて修繕。しかし、今後も湯船の漏水や水道管の不具合などで、毎年100万円以上の修繕経費が必要になる見通しとなった。

年間維持費に220万円かかっており、これ以上の多額な出費は困難として、継続を断念した。

村住民福祉課の担当者は「介護予防にもなっており、継続したいというのが私たちの本音。利用者の皆さんからは料金を払ってでも続けてという声もきくが、現状を考えると難しい」と説明する。

同課は浴場前に張り紙を出して、利用者に廃止を周知。アンケート調査も行い、村の中心地から離れたこまゆき荘への送迎も検討しながら、利用ニーズの把握を図っている。 -

西山山ろくの観光活性民間主導で

宮田村議会3月定例会一般質問は6日にあり、清水靖夫村長は住民有志で検討が進む西山山ろくの観光活性化策を民間主導で考えていることを改めて示した。資金を必要とする事業展開も想定されるが、村長は「行政として何ができるかは探っる。情報提供やアドバイスなどの面で協力したい」と話した。

研究会を設けて議論されている西山山ろくの観光だが、描いた計画を実行に移す組織体制について問われた村長は「行政主導ではなく民間の力を。役場内での専門部署などは考えていない」とした。

288/(木)