-

南箕輪村身体障害者福祉協会第54回定期総会

南箕輪村身体障害者福祉協会(野沢志げる会長)は16日、第54回定期総会を松寿荘で開き、07年度事業の報告と08年度の事業計画を承認した。

村身協は08年度、身障協会員増強運動(現会員150人)に力を入れ、自主財源確保としてお茶やわかめなどの物品販売の実施を予定。また研修旅行やゲートボール大会、スポーツ大会、健康教室なども計画している。

野沢会長は「06年度から障害者自立支援法が施行されたが、障害の重い人ほど負担が重くなる。国でも手直しを加えたがそれもほんの一部。また4月からは後期高齢者医療制度が施行される。制度に振り回されず、一人ひとりが自立の精神を持って、支えてくれる家族や友人の気持ちをお互いにしっかりと持って助け合っていきたい」話していた。 -

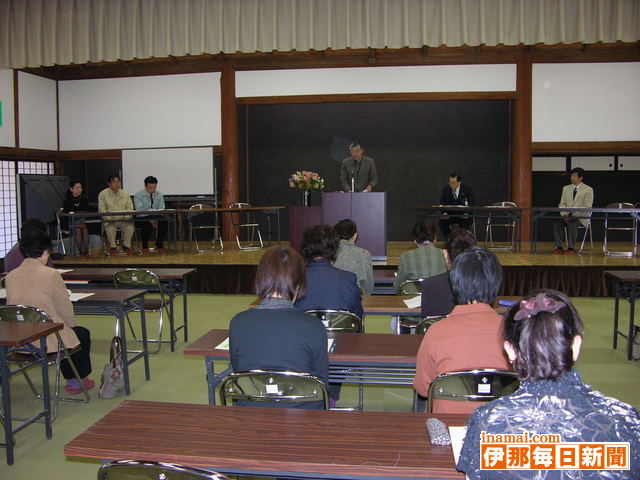

上伊那地域ごみシンポジウム開催

ごみの減量化や資源化への取り組みを上伊那の住民一人ひとりが実践していこう竏窒ニ16日、「上伊那地域ごみシンポジウム」が伊那市の県伊那文化会館であった。上伊那各地から約200人の聴衆が集まる中、廃棄物処理施設の安全、安心を確保するために必要な取り組みに関する講演やそれぞれの立場からごみの減量化に取り組む4人の事例報告、パネルディスカッションがあり、施設運用については情報の共有により安心、安心の確保に努めるとともに、一人ひとりが一歩踏み出すことが、ごみの減量化、資源化を推進する大きな力になることを確認した=写真。

これまで上伊那広域連合では、新しいごみの中間処理施設を建設に向け、上伊那広域でつくる「ごみ処理基本計画推進委員会」でごみの減量化、資源化などを検討。12月末に報告書の提出を受けたほか、現在伊那市の用地選定委員会が同施設の建設用地を選定している。そんな中、最大の課題であるごみの適正処理には市民の積極的な取り組みが必要となるとともに、施設建設においても、地域住民の合意を得るには安全な施設をつくるとともに「安心である」という情報を提供し、住民に理解してもらう必要がある。そこで今回、上伊那地域に住む住民にごみ処理に関する理解を深めてもらう目的でシンポジウムを企画。

基調講演では日本環境衛生センター環境工学部計画課の秋月祐司氏が「廃棄物処理施設のあり方」をテーマに講演。秋月氏は現在のごみ処理施設はどの方法を用いても重金属やダイオキシン類などといった人体に影響を及ぼす有害な物質は出なくなってきている現状を示す一方「だからといって事故はゼロになるわけではない。安心して生活するにはトータルリスクを小さくすることが大切」と指摘。また、安全な施設を建設したからといって住民の安心につながるわけではないため、「透明な施設運営を続け、住民と情報を共有することが安心につながっていく」とし、施設見学が地元住民の意見を聞く地元協議会を設置することなどを提案した。

また、パネルディスカッションでは「上伊那統一の分別方法を作ってほしい」「分別ごみを1カ月以上家の中に置いておく大変。こまめに持ち込めるごみステーションのようなものをなるべく多く設置しては」などといった意見が出た。また、現在上伊那広域で普及を進めようとしている生ごみ処理機についても、たい肥として処理できない家庭もある現状から「これを収集してくれる場所があればいい」といった声もあがった。 -

第77回長野県ダンス選手権大会

伊那市の伊那商工会館イベントホールで16日、第77回長野県ダンス選手権大会があった。日本ボールルームダンス連盟東部総局長野県支局主催。5歳から72歳まで約120人が参加した。

アマチュアを対象にした同大会は6月に栃木県で開かれる東日本県別対抗アマチュア競技ダンス栃木県大会へ出場する県内代表を選出する選手権(C級以上)の部のほかにジュブナイル(男女とも12歳未満)・ジュニア(男女とも16歳未満)の部、ライジングスター(D級以下)の部、グランドシニア(男性が55歳以上)の部があり、それぞれワルツやタンゴなどの「スタンダード」と、チャチャやルンバなどの「ラテンアメリカ」に分かれ競い合った。

競技が始まると、華やかな衣装を着た出場者たちがフロアに進み出て、音楽に合わせてダンス。観客席からは番号を呼ぶ応援の声。出番を待ちきれず、観客の後ろでステップを踏む出場者の姿もあった。

県内代表には、安曇野市の鳥羽正一さん・有賀公子さんペア、中野市の綿貫龍一さん・植原英子さんペア、伊那市の唐木俊彦さん・唐木ユミさんペアが選ばれた。

また同大会とともにJBDF関東甲信越ブロック公認ノービス級競技会とプロ・ライジングスター競技会も併催。

プロ・ライジングスター戦では、プロの見事なダンスに観客の目は釘付けとなった。

大会結果は次の通り(上伊那)。

【スタンダード】

▽選手権=(4)唐木俊彦・唐木ユミ(伊那市)▽ライジングスター=(3)小林正浩・小林貞子(上伊那郡)▽グランドシニア=(1)吉沢勝治・吉沢いつ子(駒ケ根市)(2)小林正浩・小林貞子(上伊那郡)竏秩B

【ラテンアメリカ】

▽選手権=(1)唐木俊彦・唐木ユミ(伊那市)▽ライジングスター=(3)小林正浩・小林貞子(上伊那郡)(4)向山正信・向山なおみ(上伊那郡)(6)有賀武良・有賀千恵子(上伊那郡)▽グランドシニア=(1)小林正浩・小林貞子(上伊那郡)(2)吉沢勝治・吉沢いつ子(駒ケ根市)竏秩B

【JBDF関東甲信越ブロック公認ノービス級競技会】

▽ラテンアメリカ=(3)林正樹・白沢みゆき(上伊那郡)竏秩B -

宮田村議選立候補予定者の公開討論会21日に

宮田村商工会青年部(小田切等部長)は21日午後6時半から、任期満了に伴う同村議会議員選挙(25日告示・30日投票、定数12)の立候補予定者13人による公開討論会を村民会館ホールで開く。同村では村長選、村議選通じて初の討論会の開催となり、多くの村民の来場を呼びかけている。

討論会は各予定者が「村の抱える問題点と打開策」「村の将来像」の2点についてそれぞれ制限時間内で発表する。

「以前から討論会を開きたいという要望は強かった。立候補予定者一人ひとりの考え方を、同じ会場で平等に聞ける機会にしたい」と小田切部長。現在までに出馬表明する13人全員から出席の返答があるという。当日の一般入場は自由。 -

宮田中吹奏楽部、世代超えたOB共演で20日に演奏会

宮田村宮田中学校吹奏楽部の定期演奏会「スプリングコンサート」は20日午後2時から村民会館で開くが、同部出身OB、OGとの初共演実現で話題を呼んでいる。合同練習が15日から始まり、先輩後輩が心ひとつに最高のステージにしようと熱が入っている。

「先輩の皆さんと一緒に演奏したい」という現役部員24人の呼びかけに、今年度卒業生を含む34人のOB、OGが賛同。その中には兄弟姉妹が4組、親子も1組いるなど、世代を超えた同部の新たな歴史が今回のコンサートで刻まれる。

15日の合同練習では、久しぶりに楽器にふれた先輩を現役部員がリードしながら教える場面も。

現役当時はパーカッションを担当していたという安田修也さん(40)=町三区=も「本当に色々忘れちゃっていて」と話しながらも、「後輩と共演できるのはうれしい。気分転換にもなりますね」と笑顔がこぼれた。

コンサート当日は現役部員がワーグナーの行進曲など8曲を演奏し、OB、OGとの共演は「威風堂々」など3曲を予定。

津山碧部長(2年)ら現役部員は「先輩と一緒に演奏するのは緊張するが、良い経験になり楽しみ」と本番を心待ちにしている。 -

学校栄養士が卒業生に「献立カード」をプレゼント

宮田村宮田中学校の小原啓子栄養士は17日、同校を卒業する3年生全員に20品の給食レシピを収めた手製の「献立カード」をプレゼントした。「小、中学校の給食で培った食の意識を成長しても忘れないでほしい」と願ったもの。卒業生のことを想い、時には徹夜しながら作成した。

「以前から卒業生に渡したいと思っていたんだけど。なかなか実現できなくて」と小原さん。

カードにはちらし寿司、チーズロールカツ、ハンバーグ、そばサラダなど、給食で子どもたちに人気も高く、さらに栄養的にも優れたレシピを厳選した。

将来社会に出たり、結婚した時にも役に立つようにと、1人分と4人分の分量とつくりかたを掲載。

毎日の給食を残さずに食べてくれた卒業生の姿を思い浮かべながら、給食室の調理員とも協力しながらつくったという。

17日は卒業生にとって最後の給食。いつものように全校が会食するランチルームでカードを受け取り、おいしい給食をつくってくれた小原さんや調理員に全員で感謝した。 -

伊那東小 新校舎へお引越し

新しい管理教室棟が完成した伊那市の伊那東小学校で18、19日、来年度から使用を始める新校舎への引越しがあった。終業式を終えた1縲・年生の児童約600人が教室移動のために登校。新校舎で授業を受ける新2、6年生が、自分たちの荷物を新しい教室に運び込んだ。

新校舎は、老朽化が進む管理教室棟(北校舎)の改築が目的で、10年度の児童数ピークを見通し3学年計15教室などを設けた。市内の教育施設では初となる、公募で集まった地域住民の意見を取り入れた設計。工事は06年8月からで、本年3月中旬にしゅん工検査を済ませた。

建物は1階鉄筋コンクリート、2階鉄骨造りの延べ床面積約4200平方メートルで、工事費約11億円。校舎内を広く使うため、柱の数を減らし、梁(はり)を細くしても強度が保てる構造で、1、2、6学年の教室や、各学年の共有空間のほか、間仕切りのない開けた図書室などを配置した。

子どもたちは新築のにおいがする校舎の中に入ると目を輝かせ笑顔で作業。新しい校舎で道に迷わないよう、列を作って荷物を運んだ。5年生の女子児童の一人は「きれいで気持ちがよい。6年生になったら、新しい気持ちで勉強したい」と話した。

北校舎の取り壊しやグランド整備などの工事を今秋までに終え、それ以降にしゅん工式を開く。市教育委員会では、関係者を対象とした内見会を26日、一般開放を4月12日に行う予定だ。

新校舎への引越しを楽しむ児童たち -

伊那北小学童クラブ新施設の開所式

伊那市の伊那北小学校学童クラブの新施設が完成し、市教育委員会は17日夜、現地で新施設の開所式を開いた。同学童クラブを利用する児童や保護者ら約70人が出席。これまでよりも利用スペースが広くなった新しい施設の完成をみんなで祝った。

市教委生涯学習課によると、伊那北小学童クラブは1987(昭和62)年4月の開所。同小の児童数が増えたことにより、これまで利用していた校舎内の教室を新年度は普通教室として使用するため、体育館北側に新施設を建てた。現在は、低学年を中心に約80人の児童が利用する。

施設は軽量鉄骨造り1階建ての延べ床面積136平方メートル。利用者の増加を見通し、部屋数を2部屋に増やし、台所とトイレを設けた。工事費は1449万円で、厚生労働省の社会福祉施設整備事業補助金を利用し、市が615万7千円(07年度事業)を負担した。

開所式で北原明教育長は「これからも仲良く、元気よく遊んで」、笠原富重校長は「新しい学童クラブが完成したことにありがとうの気持ちを忘れず」とあいさつ。保護者の一人は「このような素晴らしい環境の中で面倒をみてもらえて感謝している」と話した。

新施設の開所式であいさつする笠原校長 -

子育て学級公開講座

箕輪町教育委員会は13日、子育て学級公開講座を町文化センター学習室で開いた。親子で一緒に楽しみながらの講演会で、子どもをほめることで自己肯定感を育てる大切さを学んだ。

町内在住の関奈保子さんが「イキイキ生きてますか」と題して講演。関さんは、幼児教育に携わった後、専門学校の講師、再就職支援の講師として女性のキャリアの支援活動で活躍している。

「親が明るくポジティブな言葉を使い、子どもをほめることが大事」とし、「ほめることで自己肯定感が育つ。在りのままの自分を愛してくれる人が周りにいるという気持ちを子どもが持つことで、本来の自分らしく生きることができる」と話した。

「いけないことをしたらしかることも大事。子どもは自分のことを見ていてくれるんだなと思う」と話し、指示や命令の言葉では子どもは言い訳を考えてしまうため、「どうしたらいいと思う?」と未来に向けた質問の言葉にすることをアドバイスした。 -

全国大会出場者激励会

柔道、空手、剣道、フェンシング、新体操の全国大会に出場する地元出身選手を励ます会が14日、駒ケ根市役所で開かれた。市教育委員会の中原稲雄教育長は激励金を手渡し「それぞれ精進して県代表として出場を決めた。日ごろ鍛えた力を十分発揮し、自分で納得のいく成果を出してほしい」と激励=写真。出場者は「緊張せず、1試合1試合戦っていきたい」「日々の練習の成果を出し切りたい」などとそれぞれ決意を語った。

出場者は次の皆さん。

▼第30回全国高校柔道選手権大会(20日、東京)団体=井口大成(東海大三高2年)▼第27回全国高校空手道選手権大会(25縲・7日、長野市)団体形・組手、個人形=新田哲也(松商学園高)▼第30回全国スポーツ少年団剣道交流大会(26縲・8日、静岡県)=小町谷良一(監督)石沢周、林くるみ(いずれも赤穂中2年)▼文部科学大臣旗争奪はなます杯全国中学生空手道選抜大会(28縲・0日、北海道)形、組手=新田杏奈(赤穂中1年)▼第32回全国高校選抜フェンシング大会(21縲・3日、岩手県)団体=巣山史織、橋本彩、松原優里花(いずれも伊那北高2年)▼第23回全国高校新体操選抜大会(28縲・0日、山形県)団体、個人=笠原基衣(伊那西高1年) -

イチゴ栽培の廃液活用、一定の成果

伊那市と信州大学が連携事業として06年から伊那市西箕輪の「みはらしいちご園」に設置した研究用ハウスで試験研究をしている「イチゴ栽培の廃液活用」。イチゴは液肥で栽培するが、苗はすべての液肥を吸収しきれないため、約20%がそのまま垂れ流しとなり、環境負荷がかかっている。その負荷を減らす目的で廃液を再利用したトマト栽培ができないか研究しているが、2年目も終わりに近づき、ほぼ、廃液を出さないで再利用する方法が確立しつつある。

研究を担当する農学部の大井美知男教授は「イチゴの廃液をほとんど出さないで栽培できるようになり、見通しがついた。トマトが出来ることは分かったので、今後はトマトの品質を上げるよう、溶液を改良していきたいとしている」と語る。

研究は3カ年事業。2年目の本年度は、イチゴ栽培で出る廃液にトマトが生長するよう一部養分を補い、ハウスの中のトマト苗に施肥。根の部分は人工培土を入れた袋で覆われているため、再利用した液肥もすべてこの人工培土の中に吸収され、トマトの養分に変わる。

しかし、イチゴ栽培は冬から春にかけてで、トマトを栽培するハウスの温度を維持するにはコストがかかるため、実用化に向けてはこうした課題の解消も必要となる。 -

江戸天保年間から続く「伊勢太々講」

宮田村北割区の鈴木幸雄さん(62)宅で15日、167年前の江戸・天保年間から続く「伊勢太々講(いせだいだいこう)」があった。同区と南割区の36戸が講を組織しているもので、今年も2月に三重県の伊勢神宮に代参。この日は、代参の報告と神事を行い、持ち帰ったお札を配って各家庭の繁栄や地域安全などを祈願した。先祖代々の伝統は、地域の絆として今も脈々と受け継がれている。

神事や祝宴の準備をする幹事役の「宿仲間」は4戸、代参は2戸で当番制。会場も宿仲間の自宅を提供して毎年変わるしきたりで、今年は鈴木さん宅が受け持った。

代参人の浦野広さんが報告。夫婦で出かけたと話し「このような機会でないと妻と一緒に旅行することも少ない。先祖がつくってくれた講に感謝します」と続けた。

庶民が自由に旅行できなかった江戸時代。宮田村内でも代参人を設けて巡拝信仰する「参詣講」が、各部落ごとにできた。

「伊勢太々講」もそのひとつで、天保12(1841)年に米1俵が35銭の時代に53両余りの大金を奉納して始まったとされる。

太平洋戦争の一時期を除いて、代参人による参拝は休むことなく継続。社会が変わり個人参拝が中心になった現在も、36戸が頑なに伝統を守っている。

古くから同講に参加する春日甲子雄さん(84)は「浦野さんのように昔から代参で旅行し、その報告を受けるためにみんなで集まることも楽しみだったはず。こんな時代だからこそ、みんなで守っていくことが地域の結束にもなるはず」と話した。 -

農林漁家民宿おかみさん100選の一人に選ばれた市ノ羽幸子さんが認定報告

全国で工夫を凝らした民宿経営などに取り組む女性経営者100人を認定する「農林漁家民宿おかみさん100選」(農林水産省など主催)の第1弾で決定した20人の一人に選ばれた伊那市長谷黒河内で農家民宿「蔵の宿みらい塾」を営む市ノ羽幸子さん(60)が13日、小坂樫男伊那市長のもとへ認定報告に訪れた=写真。

「農林漁家民宿おかみさん100選」は、農林漁家民宿の拡大、地域活性化などを目的とする取り組みで、その1弾が1月末に発表され、県内では市ノ羽さんを含む2人が認定を受けた。

小坂市長のもとを訪れた市ノ羽さんは「発表された当日とその翌日は電話がなりっぱなしだった。中には、自分がまったく知らないおじいさんが『おら自分のことのように嬉しい』なんて電話してくれて、本当にありがたいと思っている」と語った。

小坂市長は「県下では2人が選ばれたということだが、なかなか認定を受けられるものではない。(みらい塾は)都会の人が来れば『素晴らしいな』と思い、心を休めることができる民宿だと思う」と語り、今回の認定を祝福した。 -

伊那市内保育園の新年度入園希望者数、まとまる

伊那市はこのほど、市内の保育園の新年度入園希望者数を公表した。公立保育園では定員2400人に対し、2128人が入園を希望しており、うち、548人が新規の希望者で、定員オーバーとなっている園は昨年度統合した富県保育園ほか、8園。一方、入園希望が半分に満たない園は3園となっている。

園別では、定員数200人の上の原保育園で定員を13人上回り、最も多い入園希望者が集まっている。そのほかで定員を超えているのは竜西、竜南、竜東、高遠第四などの市街地にある4園、手良、富県保育園のほか、09年度に美篶中央保育園と統合する美篶東部も、定員60人に対し、65人が入園を希望している。

一方、定員に対し入園希望が50%に満たない園は、美篶中央、伊那西部、新山の3園。

入園率22・5%の新山保育園は、新年度、5歳児の入園希望がないため、年長園児不在のまま、9人で保育を行うことになる。また、入園率41・7%の伊那西部保育園の入園希望者は定員60人に対し25人。2011年を目途に、大萱保育園と統合する西箕輪北部保育園の入園希望者数25人と同数となっている。

全体として未満児の入園希望が増えており、公立入園希望者の2128人中374人が2歳以下の未満児。また、未満児保育は大規模園で増加する傾向にある。 -

伊那市議会 議員定数26人から21人へ

伊那市議会3月定例会本会議で14日、「市議会議員定数条例」の議員定数を「24人」「21人」とする2案が議員提出され、現行の26人から5人減らす「21人」とする条例が採択された。次回の市議選から施行する。

柳川広美議員ら3人は「合併時、議員定数を大幅に削減している。市民の声を市政に反映させるために、人口3千人に議員1人くらいが必要」として「24人」とする条例を提出。

議員定数問題特別委員長を務めた中村威夫議員ら7人は、市民との懇談会や先進地視察などを踏まえた結果「21人」を提案した。

「24人」に賛同する議員から「21人は急激に減らしすぎで、一層政治に対して目が向かなくなる」と意見があった。

採決で「24人」とする条例に、24人中4人が賛成したが、否決。続く「21人」とする条例に18人が賛成し、採択された。

「21人」とする理由は、市行政改革の職員削減計画(合併後10年間で職員数を20%削減)を準用し、現議員数を20%削減した。

合併協議で「2期目以降の議員定数は削減の方向で検討する」ことになっていたため、一昨年6月に議員定数問題特別委員会(中村威夫委員長、8人)を設置して検討した。

現議員の任期満了は2010年4月29日。次回の市議選は議員定数を削減とともに、旧市町村単位の選挙区を廃止する。 -

上伊那8市町村が08年度に消防団協力事業所表示制度導入

上伊那8市町村は08年度、消防団協力事業所表示制度を導入する。表示証の交付により消防団に積極的に協力している事業所の社会貢献を認めるとともに、事業所の協力で地域防災体制の一層の充実を図る。

同制度は、勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進など事業所としての協力を広く認めるもので、事業所の申請により市町村長が要綱に定める基準の適合などを審査し認定すると、協力事業所として表示証を交付する。

認定基準は▽従業員のうち2人以上が消防団員で、従業員の消防活動に積極的に配慮している▽災害時などに事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力している▽消防団活動に協力することで地域の消防防災体制の充実強化に寄与している-。

協力事業所は、表示証を施設などに表示できる。表示有効期間は認定日から2年。優遇措置として県の消防団活動協力事業所応援減税、長野県建設工事等入札参加資格の優遇などが受けられる。

現在、消防団員の約7割は被雇用者。団の活性化のため被雇用者が入団しやすく、消防団員として活動しやすい環境整備、事業所の消防団活動への一層の理解と協力が必要となっているため、制度導入を決めた。

上伊那北部3町村は4月1日に施行。該当事業所は箕輪町約30事業所、辰野町22事業所、南箕輪村約20事業所。伊那市は新年度導入に向け準備中で、伊南4市町村も4月1日施行を目指し調整している。県内では、2月1日現在61市町村が導入している。 -

振込みミスで南箕輪村理事者らが損害賠償

南箕輪村は14日、村水道事業施工の請負工事代金の誤払いによる損害賠償で、アルプス中央信用金庫南箕輪支店に409万5千円を支払うことを明らかにした。

07年度公共下水道工事に伴う上水道水道管の敷設替え工事の請負工事代金支払いで、請負業者の白鳥建設(本社・南箕輪村)から代理受領の受任を受けたアルプス中央信用金庫南箕輪支店の指定口座に振り込むべき金額を、2月25日に誤って白鳥建設の別の金融機関の口座に振り込んだ。

28日に同支店からの問い合わせで誤払いが発覚したが、事業不振に陥った白鳥建設の任意整理手続きが同日開始され返還不能となり支払いできず、29日に同支店から損害賠償請求が出された。

村は昨年10月に代理受領を承諾していた。通常登録している金融機関と異なるため機械入力段階で変更が必要だったが担当職員が確認をしなかったという。

唐木一直村長は、「本当にあってはならない事務的ミス。住民に迷惑をかけるわけにはいかない」と説明。村長、副村長、関係職員4人の計6人で年度内に賠償する。村は今後、チェック体制を強固にし、代理受領委任は廃止するという。 -

南箕輪村議会3月定例会閉会

南箕輪村議会3月定例会は14日開き、村国民健康保険税条例の一部改正条例、07年度一般会計補正予算案など議案5件、意見書案2件を追加提案し、議会初日に提案した22議案を含め全議案を原案通り可決し閉会した。

07年度一般会計補正予算は、歳入歳出総額から各346万円を減額し総額を46億4643万円とする。歳出の主なものは道路除雪委託料155万円、村道109号線工事(交付金事業)123万9千円、世代間交流施設建築工事不用額で253万6千円の減額など。

本会議に先立ち、全国町村議会議長会の表彰伝達があった。15年以上議員を務めた前議員の大熊恵二さん、現職の三沢澄子さんが表彰され、三沢議員は「5期前の当選のとき、村始まって以来初の女性議員として送りだされ、一貫して暮らしの目線で頑張り抜くことができたのは、支えてくれた地域の皆さんのおかげ。同僚議員、村理事者、村職員はじめ多くの皆さんに支えていただいた。これからも暮らしの目線で頑張り抜く決意」とあいさつした。

陳情の採決は次の通り。

◆採択=▽保険業法から共済制度の適用除外を求める陳情書▽農業委員会の必置規制の堅持を求める意見書提出に関する陳情書

◆不採択=▽「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書提出に関する陳情▽老人医療費給付事業の継続を求める陳情書▽後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める陳情

◆趣旨採択=▽森林環境税の創設と森林・林業・木材関連産業政策の充実を求める陳情▽保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書採択についての陳情 -

駒ケ根商工会議所が検定満点者など表彰

駒ケ根商工会議所(山下善広会頭)は13日、07年度の珠算、簿記の検定試験で1級と満点を取った小学生らを表彰した=写真。吉瀬徳重専務理事は一人一人に認定証や表彰状を手渡し「表彰者は受験者全体のわずか4%。皆さんの努力の結果だ。これからも一生懸命頑張って上の級や段を目指してほしい」と激励した。

表彰されたのは次の皆さん。

【1級合格】

◆第181回珠算検定▼1級=志賀春菜(駒ケ根速算塾)

【満点合格】

◆第116回簿記検定▼3級=大島靖代

◆第117回簿記検定▼2級=木下遥那(赤穂高)

◆第180回珠算検定▼7級=寺沢実花(駒ケ根速算塾)

◆第181回珠算検定▼6級==吹上海璃▼8級=清水美彩貴▼暗算6級=北原拓真▼暗算7級=宮沢彩花、有賀未裕、浅井有希奈、福島将太、北沢友樹(以上駒ケ根速算塾)

◆第182回珠算検定▼5級=吹上海璃▼7級=清水美彩貴、北原麻友▼暗算6級=池上輝▼暗算7級=有賀俊裕、市瀬龍之介、小沢健司、甲村将己、百沢琴乃、保科沙彗、馬場信介、藤井直輝(以上駒ケ根速算塾) -

トリクロロエチレン住民説明会

昨年、駒ケ根市赤穂町四区の北の原工業団地内にあった旧龍水社赤穂工場跡地(現トヨセット駒ケ根工場)の井戸水と土壌の一部から環境基準を超えるトリクロロエチレンが検出された問題で駒ケ根市は、今後汚染が進行することはないと考えられる竏窒ニして、計画していた地下水の浄化を行わない方針を明らかにした。13日夜、月花町協同館で開かれた周辺住民の代表者らでつくる北の原工業団地地域連絡協議会(小原恒敏会長)への説明会で伝えた=写真。出席者らは方針を了承。一般住民には今後回覧板などを通じて周知していくという。

土地を所有していたJA上伊那(上伊那農業協同組合)は汚染土壌の浄化をすでに終えているが、一方で汚染地下水(動きの少ない泥状の汚染層)の浄化作業は昨年から約2年間かけて行うとしていた。浄化中止の理由として「環境基準は超過しているものの改善されている。2次生成物も検出されるなど、トリクロロエチレンは分解が進んでいる状況だ」として、今後2年間、年4回のモニタリング調査を行っていく竏窒ニ説明した。

同地の地下水のトリクロロエチレンは、国が定めた環境基準の1リットル当たり0・03ミリグラムを大きく超える10・0ミリグラムが検出されたが、07年9月の検出値は最高1・0ミリグラムとなっている。

トリクロロエチレンはドライクリーニングの染み抜きや金属・機械の洗浄などの用途に使われる有機塩素系溶剤の一種。人体に対しては皮膚や粘膜への刺激、頭痛や倦怠感などの症状を生じさせ、高濃度を摂取すると死亡することもある。 -

国体スケート優勝報告

第63回国体冬季大会「長野かがやき国体」スピードスケート競技(1月、長野市)に出場し、成年女子千メートル、成年女子2千メートルリレーの2種目で優勝を果たした駒ケ根市町四区出身のスケート選手加治木彩さん(25)が14日、駒ケ根市役所を訪れ、杉本幸治市長に優勝を報告した=写真。加治木さんは「集団に巻き込まれて転倒しないように気をつけた。夢は2年後のオリンピックに出場すること」と話した。杉本市長は「地元出身の選手が大きな大会で活躍するのはうれしい。できることがあればぜひみんなで応援したい」と激励した。

加治木さんは小学2年からスケートを始めた。進学した東海第三高で短距離に転向し、インターハイ千メートルで優勝するなど活躍。信州大教育学部在学中は全日本学生選手権で3回優勝したほか、オーストリア・インスブルックで開催されたユニバーシアード冬季大会(05年)では銅メダルに輝いた。昨年の国体(群馬県)では500メートルで初の優勝を果たしている。現在八幡屋礒五郎所属。 -

国体スケート優勝報告

第63回国体冬季大会「長野かがやき国体」スピードスケート競技(1月、長野市)に出場し、成年女子千メートル、成年女子2千メートルリレーの2種目で優勝を果たした駒ケ根市町四区出身のスケート選手加治木彩さん(25)が14日、駒ケ根市役所を訪れ、杉本幸治市長に優勝を報告した=写真。加治木さんは「集団に巻き込まれて転倒しないように気をつけた。夢は2年後のオリンピックに出場すること」と話した。杉本市長は「地元出身の選手が大きな大会で活躍するのはうれしい。できることがあればぜひみんなで応援したい」と激励した。

加治木さんは小学2年からスケートを始めた。進学した東海第三高で短距離に転向し、インターハイ千メートルで優勝するなど活躍。信州大教育学部在学中は全日本学生選手権で3回優勝したほか、オーストリア・インスブルックで開催されたユニバーシアード冬季大会(05年)では銅メダルに輝いた。昨年の国体(群馬県)では500メートルで初の優勝を果たしている。現在八幡屋礒五郎所属。 -

商工業者の特別運転資金貸付対象を拡大、村が原油原材料高騰で支援策

宮田村は4月1日から、原油高とそれに伴う原材料高騰で苦しむ村内企業を救済しようと、村制度資金の「特別運転資金」について貸付対象者を拡大する。大幅な借り入れ条件の緩和になるが、村は上昇を続ける仕入れ値を価格に反映できない中小企業に手を差しのべたい考えで、14日の村商工業振興審議委員会で了承した。

1企業につき1千万円が貸付限度額の「特別運転資金」は村の制度資金の中でも最低金利で利子補給により実質年1・2%。一方で貸付条件は、売上や生産量が前年比10%減、関連倒産防止などに限られていた。

今回、振興資金あっ旋規則を変更することにより4月からは、原材料などの仕入れ値が上昇し、売り上げに影響が出ている多くの事業者がカバーされる。

今年度現在までの「特別運転資金」利用状況は5件で前年度より2件増だが、「今後の利用は多くなるのでは」と村産業建設課。「村内企業の経営安定化に村としても支援していく」と説明する。 -

村農業者クラブが生産行程管理「GAP」の学習会

宮田村の30縲・0代の若手農業者を中心に構成する「村農業者クラブ」は13日夜、食の安全性を守るため今後導入が進むとみられるGAP(農業生産行程管理)についての学習会を開いた。農家にとっても信頼性は今後一層求められるとも考えられ、参加した約10人のメンバーは理解を深めた。

現段階ではあまり農家に浸透していないGAPの取り組みが始まっていることを知った同クラブ代表の杉山栄司さんが、今後を見据えて紹介しておこうと今回の学習内容に選んだ。

事業所などが取得するISOシリーズの農業版とも言えるGAPの考え方は、消費者に安全な農産物を届けるなかで経営の効率化、環境対策なども含めて農作業の行程管理をチェックするもの。鹿児島県では茶栽培農家全4000戸に導入する計画もあるという。

杉山さんや県農業改良普及センターの職員が説明。「徐々に市場関係者の間にも浸透している。これからも進む方向にあるのでは」と話し、関心を高めた。 -

宮田中3年生を送る会

宮田村宮田中学校は14日、3年生を送る会を開いた。1、2年生が感謝の気持ちを歌やメッセージで寄せ、卒業生にエールを贈った。3年間を写真でも振り返り、別れを惜しみつつ、新たな門出を全校で祝った。

1年生は「きぼう」などの言葉を人文字でつくり、2年生は成長した姿をみてほしいと、昨年秋の音楽会で歌った曲を贈った

教職員らも歌で祝福。保育園や小学校の時の担任からのメッセージも披露し、卒業生は自分の成長と重ねあわせ耳を傾けた。

緑化委員会は育てた花を2年生にあずけて贈り、図書委員会も思い出つまった図書記録カードをプレゼント。

在校生からの数々の贈り物に、3年生は今まで練習を続けてきた「ひとつの朝」を渾身の歌声で合唱した。

在校生全員の折り紙でつくった「YOU CAN DO IT」の横断幕に見送られ、卒業生は退場した。 -

保育園でお別れ会食

宮田村3つの保育園は年長園児の卒園を控え14日、お別れ会食会を開いた。年長、年中、年少の園児が一緒のテーブルにつき、友情を確かめあいながら給食を囲んだ。

東保育園では年長園児が給食室の職員にお礼の言葉。

「いつも美味しくつくってくれてありがとうございます。おかげでこんなに大きくなりました」と元気に声をあわせて感謝した。

この日はバイキング形式の給食。さっそく席に座って会食したが、年中、年少園児に料理を盛ってあげるやさしい年長さんの姿もみられた。 -

八十二銀行で大洞かずよ作品展

八十二銀行伊那市駅前支店(伊那市駅前ビル「いなっせ」2階)のロビーで4月2日まで、伊那市の大洞かずよさんのポーセラーツやトールペイントの作品展が開かれている。ティーカップや絵皿など約100点を展示。

ポーセラーツは、転写紙や上絵の具などを使い陶磁器に絵を描くもの。トールペイントは木製家具や陶器、ガラス、布などに決まった手順に従いアクリル絵の具を塗る手芸。

大洞さんはポーセラーツインストラクターでトールペイント認定講師。伊那谷ではあまり知られていないポーセラーツとトールペイントのことを多くの人に知ってもらおうと、今回展示会を開いた。

大洞さんは「難しいとされる上絵つけを誰でも簡単に楽しめるのがポーセラーツの魅力。トールペイントも大人の塗り絵といった感じに楽しめる」とポーセラーツやトールペイントの魅力を話す。 -

沢保育園児が西光寺涅槃会に参加

箕輪町沢の西光寺で12日、釈迦の亡くなった日の法要、涅槃会(ねはんえ)があった。沢保育園の年少、年中園児90人も参加した。

同寺では毎年3月上旬に涅槃会を行っており、沢保育園の園児たちも毎年参加している。

読経や焼香などの法要のあとは、竹花祐栄住職が法話。園児たちは竹花住職が語る釈迦入滅の話や、涅槃図の説明を正座して静かに聞いていた。

竹花住職から「お釈迦様がなくなられた時はこのような姿勢だった。これは一番安らぐ寝方」という話を聞いた園児たちは、飾られた涅槃図を興味津々と眺めていた。 -

高遠そば打ち愛好会設立総会

伊那市高遠町の高遠そば組合と高遠町公民館主催の「そば打ち講座」修了生が13日、「高遠そば打ち愛好会」を立ち上げた。高遠閣で設立総会を開き、会則や08年度の実施計画について協議した。 05年度始まった「そば打ち講座」は、毎年12月から1月末まで5回をめどに開き、これまで84人が修了。そのうちの37人が、講座を通じて知り合った仲間の輪を広め、そば打ちの技術向上を図りながら地域発展のために役立ちたいと「高遠そば打ち愛好会」の立ち上げを決めた。同講座の修了生で目的に賛同する人はいつでも加入できる。

08年度はそば打ち実習やそば処への一日研修旅行、高遠城址公園秋まつりのそば処の応援、そば打ち講座の応援などを計画している。

設立総会で伊東修会長は「会は楽しく和気あいあいとプレッシャーにならないように活動していきたい」とあいさつ。この日の朝に、会員が打ったそばで会食を楽しんだ。 -

07年度上伊那地方青少年育成連絡会表彰

上伊那地方青少年育成会連絡協議会(畑房男会長)は13日、07年度表彰式を伊那合同庁舎で開いた。子ども会活動や青少年の健全育成にあたっている指導者・育成者4人、1団体を表彰した。

表彰者を代表してあいさつした辰野町の唐沢安幸さんは、01年から宮木地区公民館分館長として子ども会活動の活性化に取り組んだ。03年からは地域子育て支援マスターとして町全体の子ども会活動にリーダーシップをとり活躍した。

唐沢さんは「集団の中で、みんなで一緒に助け合い協力する。そういう人間形成こそ、思いやりのある人間をつくる」と話していた。

そのほか表彰されたのは次のみなさん。

▽新井政夫(飯島町)飯島町青少年育成指導員、七久保地区育成会会長など15年にわたり青少年健全育成のため活動し、現在も活躍▽松脇徹(飯島町)飯島町の青少年育成指導員を10年間努め、献身的に活動した▽田中浩二(飯島町)96年から飯島町青少年育成指導員として活躍。03年度からは飯島町地域教育活動推進協議会会長として子育て、子育ち活動に携わっている▽美篶青少年育成会(伊那市)青少年健全育成を願い、家庭教育、教育環境整備、地域パトロールなど地域の区民や各種団体と連携協力した活動を行っている竏秩B

298/(金)