-

伊那西小スケート教室はじまる

伊那市の伊那西小学校(臼井和夫校長・71人)の3学期の恒例行事で、全校を対象としたスケート教室が11日、18日までの5日間の日程で始まった。子どもたちは午前7時過ぎからスケート場に集まり、約1時間半のスケートを満喫、天然リンクの感触を確かめた。

滑走しても安全な厚さの氷が全体に張らないためスケート場の一般開放はまだだが、児童たちは滑走可能な南側部分で初滑り。1月末を予定する市民体育祭で、それぞれが自己ベスト更新を目指すため技術向上に励んだ。

何度も尻もちをつく場面もあったが、子どもたちは寒さにめげず、はしゃぎながらスケートを楽しんだ。1年生の小林佑輔君(7)は「靴ずれになったがするする滑れて楽しかった。足が痛いけどこれからもいっぱい滑りたい」と目を輝かせた。

伊那西小のスケート教室が始まり、児童たちは初滑りを楽しんだ -

【記者室】よくぞ集めた立候補予定者

駒ケ根市長選に立候補する3氏の政策を聞く会が市民有志の主催で開かれた。人物や政策をじかに比較できる貴重な機会とあって会場には多くの市民が集まり、ひな段に並んだ3人の物腰や態度を見詰め、発せられる一言一言に聞き入っていた▼参加した市民は異口同音に開催を大歓迎していたが、一部の参加者からは「角突き合わせての激しい論戦がなかったのが残念」との声も聞かれた。確かにどこかの党首討論のように互いにけんか腰ならば一層面白かっただろう▼だが何しろ駒ケ根市では初めての試みなのだ。開催にこぎつけただけで満点以上といえる。コロンブスの卵のごとく、後から文句を言うのはたやすいが、先駆けとなるのは想像以上に大変なことなのだ。(白鳥文男)

-

駒ケ根市長選 明日告示

任期満了に伴う駒ケ根市長選は13日告示、20日投開票の日程で行われる。これまでに立候補を表明しているのはいずれも新人で無所属の前市議会議長、北沢洋氏(56)=上赤須=、元県教育次長、杉本幸治氏(58)=上穂町=、元市議会議員、林高文氏(69)=中沢=の3人。ほかに立候補の動きはなく、この顔ぶれによる三つどもえの選挙戦突入が確実な情勢となっている。

5期20年間の長きにわたって市政を担ってきた現職の中原正純氏の引退発表を受け、北沢氏と杉本氏は11月に出馬を表明。以降、全市内でのあいさつ回りや各地区でのミニ集会を重ねるなどして、着々と準備を進めてきた。これに対し、林氏は告示まで1週間を残すのみとなった今月7日にようやく立候補を発表。先行の2氏に対し、出遅れの不利は否定できない。林氏の参戦で・ス反中原・ス票が二分されることは必至で、杉本、林両陣営がじのぎを削る。

投票率は、4年前の前回選では現新の激しい一騎打ちを反映して76・24%の高率だったが、今回選では前回ほどの目立った争点が見当たらないため、少なからず低下するものと思われる。投票率は低ければ低いほど組織票を持つ候補が有利とされるが、この点で市民の関心の盛り上がりがどう推移するかが注目される。

新市長に寄せる市民の期待はいくつかの点に集約されるが、最大の関心事は昭和伊南総合病院の医師不足の問題。施策として北沢氏は専門家を交えたプロジェクトチームの発足、杉本氏は市民を対象にした公募債の発行、林氏は外部の人材採用などの経営改革を挙げる。市民の暮らしに密着した福祉施策については、北沢氏は妊産婦検診の完全無料化など、杉本氏は保育料の大幅引き下げなど、林氏は医療費の中学3年まで無料などを掲げている。行財政改革では市長報酬の減額を杉本氏は20%、林氏は30%それぞれ打ち出している。

選挙人名簿登録者数は12月2日現在2万7547(男1万3376、女1万4171)人。 -

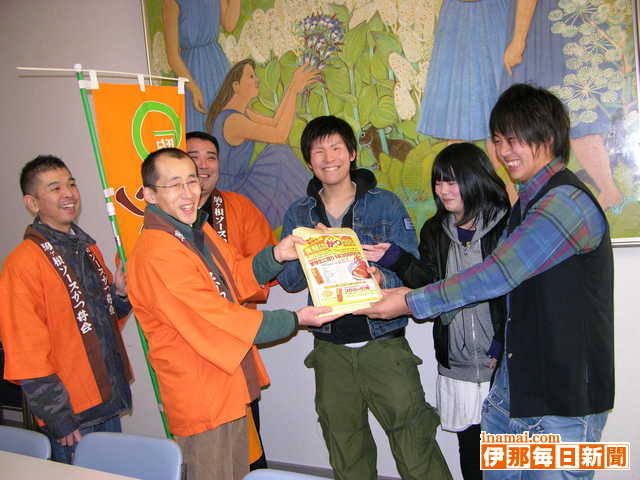

受験生にソースかつ丼割引券

「頑張れ受験生! 受験にかつ(勝つ)キャンペーン」として駒ケ根ソースかつ丼会(下平勇会長、42事業所)は駒ケ根市内の中学校、高校に通う受験生にソースかつ丼の割引券が付いたキャンペーンチラシ約760枚を贈った。10日、下平会長ら4人が赤穂高校を訪れ「ソースかつ丼を食べて受験に勝ってください」と生徒会長の小池将さん(18)ら3人に定時制を含む同校3、4年生283人分の割引券を手渡した=写真。小池さんは「ふるさとの味をみんなでかみ締めて受験に勝ちます」と笑顔で礼を述べた。下平勇会長は「食材の値上がりで値段的には厳しいが、受験生を応援したい。頑張って合格してほしい」と激励した。駒ケ根工業高校にも同日、人数分の割引券を届けた。中学3年生には数日中に届けるという。

受験生が駒ケ根ソースかつ丼会加盟の市内14店舗でチラシを提出するとソースかつ丼が1杯につき300円割り引きとなる。期間は1月15日縲・月20日。キャンペーンは3年目。 -

駒ケ根市国保健康世帯表彰

駒ケ根市国民健康保険は11日、国保の給付を10年間受けなかった駒ケ根市上穂町の佐藤精一さん(86)ちが子さん(76)世帯を表彰した。精一さんが市役所を訪れ、中原正純市長から表彰状と記念品の血圧計などを受け取った=写真。針きゅう師の佐藤さんは「針は打つが健康法は、と聞かれてもまったく何もない。たばこは1日20本吸うし、コーヒーは20杯飲む。スポーツもやらない。努力したわけでもないのに表彰とは申し訳ないようだ」と笑顔で話した。中原市長は「10年間も無受診でこられたことは市民の模範。表彰を契機にさらに記録を伸ばし、いつまでも健康で生活してほしい」」と激励した。

5年間保険給付を受けなかった世帯は4世帯だった。 -

駒ヶ根市、学校給食へのすずらん牛乳、廃止の方向へ

約40年近く市内小中学校の学校給食に上伊那産の牛乳を使用した「すずらん牛乳」を導入してきた駒ヶ根市が、来年度から大手乳業メーカーの一般牛乳に切り替える方向で調整していることが11日、分かった。このことは2月末から3月の間に開く給食運営委員会で正式決定する運びで、決まれば今年の4月から、すずらん牛乳が学校給食から姿を消す。

すずらん牛乳は上伊那の酪農家が出荷する生乳を使用した上伊那農業協同組合(JA上伊那)オリジナルブランド牛乳。駒ヶ根市では脱脂粉乳から牛乳への切り替えた1967年から、地元で生産されていたすずらん牛乳を学校給食に導入。以降、毎年約3千人の児童や生徒がこの牛乳に親しんできた。

JA上伊那でも、学校給食用のすずらん牛乳は価格を下げて販売しているが、他市町村が供給している県で一括入札で購入した牛乳と比較すると、すずらん牛乳は1本当たり8円高い。そのため、その8円の半額を市が補助し、残る4円は各家庭で支払っている。

今回市が牛乳の切り替えを打ち出したのは、昨年から続く畜産飼料の高騰や原油高に伴ない、現行価格での納入が困難と判断したJA上伊那が、すずらん牛乳の価格を今より10円引き上げることを申し出たためだ。

これを受けて市は、保護者アンケートを実施。▽すずらん牛乳がよい▽どちらでもよい▽ほかの牛乳でよい竏窒フ3択で回答を得たところ「すずらん牛乳がよい」が4割にとどまったため、今回の決断に踏み切った。

しかし「すずらん牛乳がよい」に「どちらでもよい」を合わせると約7割。保護者は必ずしも値上げに反対している訳ではない。これに対し市は「地産地消や食育の観点から見れば地元の食材をということもあるが、今の財政状況ではこれ以上補助することは難しい」としている。

JA上伊那でも、学校給食用のすずらん牛乳は原価割れの状況。担当者は「現状では10円上げてとんとん。しかし、飼料や重油の価格が値上がりしている中、今後の見通しはつかない」として、あまり値上げできない学校給食への継続的な供給には煮え切らない態度を見せる。

駒ヶ根市では過去にも、大手乳業メーカーの牛乳に切り替えたことがあったが、保護者アンケートを実施した結果、すずらん牛乳を希望する声が7割を占め、翌年から再びすずらん牛乳に戻した経過がある。 -

110番の日PR イーナちゃんや勘太郎も登場

1月10日は語路合わせで「110番の日」竏秩B伊那署などは10日、管内3カ所の大型店で、110番の正しい利用方法をPRするため、街頭広報活動を行った。署員や伊那防犯協会員ら計約30人が街頭に立ち、買い物客らに広報チラシを手渡した。

伊那市のアピタ伊那店南側出入り口付近では、関係者15人が参加。市のイメージキャラクター「イーナちゃん」のきぐるみと、「伊那の勘太郎」の衣装を着た警察官も登場し、買い物客らの注目を集めた。

広報チラシは、「110番は事件・事故の緊急電話です」とし、緊急でない場合は伊那署(TEL72・0110)に、相談ごとは県警本部警察安全相談室(026・233・9110)に連絡するなど、正しい利用方法を解説。110番通報の仕組みなども記した。

同署によると07年、県警本部通信指令室で受けた110番通報件数は9万7698件(前年比4913件減)で、このうち7万7552件(同3114件減)が事件・事故などの緊急的な通報。約1万2千件がいたずら電話や無応答などの電話だった。

「イーナちゃん」や「伊那の勘太郎」にふんしてPR活動する署員ら -

西春近南小で「ぞうきんがけリレー」熱戦交流

掃除の意識付けと交流を目的とした、「ぞうきんがけリレー」が10日朝、伊那市の西春近南小学校(唐沢武彦校長・163人)であった。全校を学年、性別に関係なく10班に分けて熱戦を展開。朝の冷気が立ち込めた体育館は、児童たちの熱気に包まれた。

競技は同校清掃委員会による、ここ数年続く企画で、児童総会でも実施の要望が集まる人気行事。体育館の壁から壁を折り返す、一人約50メートルのコースを使い、各班16人で、たすき(ぞうきん)渡しのスピードを競い合った。

足元を滑らせたり、コースを蛇行したりと、うまく前進できないチームメートには、仲間から声援が送られた。2組に分かれて行ったレースの1組目で優勝した1班の班長、平栗吾朗君(12)は「声も出ていてまとまりがあった。1位になれてびっくり」と笑顔を見せた。

チームの団結力を信じてぞうきんをつなぐ児童たち -

箕輪町特別職報酬等審議会

08年度報酬を町長が白紙諮問箕輪町は10日、町特別職報酬等審議会を町役場で開き、08年度の特別職報酬について平沢豊満町長が白紙諮問した。

町長は、「白紙で諮問する。十二分に実態などをみながらご審議いただきたい。こうした時代の中である程度、魅力ある形で皆が挑戦できる形がいいのではと思っているのでお願いします」と話し、委員10人を委嘱した。

会長は推薦により中村昭吾さん(福与)に決まった。事務局から類似、近隣市町村の特別職等の給料、報酬額の状況、抑制率などの説明を受けた。

07年度の抑制措置実施状況は、町長10%、副町長・教育長5%の減額。議員報酬額は、07年4月の町議会議員選挙から定数18を15に削減したことなどから本則の報酬月額を約3%増額し、改選後から適用。抑制措置はしていない。

第2回会議は25日に開く。中村会長は、「2月上旬の第3回会議で答申したい」と話した。 -

箕輪町選挙管理委員会

委員長に佐々木孝則さん箕輪町選挙管理委員会は9日、新委員による定例会を町役場で開き、委員長に佐々木孝則さん=松島=を選出した。

昨年12月31日の任期満了に伴い、町議会12月定例会での選挙で当選した新委員は、佐々木孝則さん、戸田昭嘉さん(長岡)、小林昌明さん(木下)、佐藤勝代さん(沢)の4人。補充員は井上彦七さん(木下)、白鳥正さん(福与)、浦野喜右衛門さん(松島)、小林慶子さん(下古田)。任期は4年。

定例会で、指名推薦により委員長を決定。委員長職務代理は戸田昭嘉さんに決まった。 -

南箕輪村

大泉桜会

「これでも人気者なのよ。踊っていると掛け声がかかるの」。民謡や演歌を仲間と楽しく踊っている。

発足は35年近く前のこと。大泉にあったグループが2つに分かれたうちの一つで、桜の季節に誕生したことから「大泉桜会」の名を付けた。当初は17人ほどいたが、今は6人で活動を続ける。

「気の合う仲間、いい人たちばっかりだからね」。仲間のうち4人は踊り歴30年余になる。「よく続いてきたと思うよ」。踊りが好きだから、体のために-と、それぞれの思いで重ねてきた年月。元々踊りをやっていた2人も、誘われて仲間に入り1、2年になる。

毎月第1・第3火曜日の夜7時に大泉第2公民館に集まる。以前は先生の指導を受けていたが、今は当時収録したビデオを見ながらの練習。ビデオで習う場合は、振りが反対になっていることや、細部が映っていないなど難しさがあるが、皆の記憶をたどりながら振りを覚え、1年に2曲くらい仕上げる。

「ボケ防止にやってるの。体を動かして楽しい。でも、たまには緊張しないといけないから舞台にも上がってね」

地元大泉の敬老会や文化祭、営農祭のほか、村文化祭や社協まつりにも出演。「未練酒」「お座敷小唄」「二輪草」「秋田おばこ」などの踊りを披露する。

「有名だから頼まれちゃって」。仲間の言葉に笑いが起こる。

「敬老会では花がいっぱい飛ぶ」「競争相手がいないから、もてて、もてて」。またまた笑いが起こる。

とにかく笑いが絶えない桜会。2カ月に1回は日帰り温泉施設の「大芝の湯」に出かけ茶話会をする。「それを楽しみにやってるの。でも舞台になると間違えない。あとはお茶飲んでてもね」

最も緊張する舞台は村文化祭。このほかの舞台は、客席にだれが来ているか見たり、楽しむ余裕があるという。

「舞台は着物を着てごまかして、横目で前の人や横の人の踊りを見て合わせる」「下手だけど、下手だから見てもらえるの」。そう言ってまた皆で笑う。

お楽しみの茶話会は例外として、寒い1、2月は活動休止。春めいてくる3月から活動を再開する。(村上裕子) -

駒ケ根市第1回区長会

駒ケ根市は10日、08年第1回の区長会を市役所で開いた。市内各区の新区長16人が出席。中原正純市長はじめ市の幹部職員らと初の顔合わせをし、担当課長などから行政全般にわたっての説明を受けた。全地区の区長会長には町四の小原恒敏さんが、副会長には中沢の市村好男さんと東伊那の小木曽哲夫さんがそれぞれ選出された。小原さんは「市の協力を得ながら1年間精いっぱい頑張りたい」とあいさつした。

中原市長はあいさつで「地域、市のために1年間リーダーとして頑張ってほしい。元市議が4人いるなど、行政が分かっている人が多いので、市も気を引き締めて職務に当たりたい」と述べた。

08年の各区長は次の皆さん。

◇赤穂地区▽南割=久保田勝則▽中割=石沢傳▽北割二=宮下治▽北割一=竹上鐡三▽小町屋=中村正人▽福岡=笹井良彦▽市場割=大林博▽上赤須=片桐稲穂▽下平=堀内修身▽町一=松崎彰▽町二=岩崎康男▽町三=小出洋平▽町四=小原恒敏▽上穂町=唐沢亨

◇中沢地区▽中沢=市村好男

◇東伊那地区▽東伊那=小木曽哲夫 -

駒ケ根商工会議所新年祝賀会

駒ケ根商工会議所(山下善広会頭)は9日、08年の新年祝賀会を駒ケ根市の駒ケ根商工会館で開いた。会員、来賓など約100人が出席。今年の年男と山下会頭らが掛け声とともに景気良く酒樽の鏡を割り、出席者がお神酒で乾杯するなどして今年が良い年になることを祈った。

山下会頭はあいさつで「経済の飛躍を願いたいが、厳しい状況が続きそうだ。問題解決のために適切な施策を講じていきたい。地域産業発展のために、幅広く情報を開示して開かれた商工会議所つくりを進めていこう」と呼び掛けた=写真。 -

駒ケ根市長選立候補予定者の話を聞く会

駒ケ根市長選に出馬を表明している3氏の話を聞く「市長選立候補予定者に聞く会」が10日、駒ケ根駅前ビル・アルパ3階で開かれた。有志の市民でつくる「平成20年市長選立候補予定者の話を聞く会」主催。駒ケ根市長選では初の試み。市民ら約120人が集まり、3人の立候補予定者の声に耳を傾けたほか、投票前に聞いておきたいことや市政改革への要望事項などをぶつけた。

立候補予定者の3人は5分間の制限時間内にそれぞれの経歴や実績、政策などをアピール。その後、共通質問として用意された(1)昭和伊南総合病院の医師不足(2)環境保護(3)市財政と財源竏窒フ3項目について、現在の問題点と市長になった際の取り組みを1人ずつ語った=写真。市民らは3人の中で誰が最も市長にふさわしいかを見極めようと、一言も会話を交わさずにじっと話に聞き入っていた。

参加した市民は「こういう会があってほしいとずっと思っていた。選ぶ上でとても参考になった」(町二区、無職60代女性)、「面白かった。政策討論がなかったのがもの足りないが、最初だから良しとしよう」(小町屋、自営業70代男性)などと、開催を歓迎する声が聞かれた。立候補予定者の評価については「3人とも政策はさほど変わりがないように見えるが、話しぶりなどでそれぞれの人間性や考え方が垣間見えて興味深かった」(北割一区、会社役員40代男性)などと感想を話していた。 -

杉本氏総決起大会

任期満了に伴う13日告示、20日投開票の駒ケ根市長選に立候補を表明している新人で元県教育次長の杉本幸治氏(58)=上穂町=は9日夜に駒ケ根市内で開かれた総決起大会で「駒ケ根を変えてほしいという声を多く聞いている。昭和病院の医師確保対策、子育て支援、福祉、市の財政健全化など問題は多いが、厳しくても決して悲観することはない。市民が同じ方向を向いて知恵を出し合えば必ず明るい将来が開ける。船出する杉本丸にみんな一緒に乗り、風を起こして市を変えるための港につけよう」と集まった約200人の支持者らに強くアピールした=写真。支持者らは太鼓の演奏や応援のエールなどで必勝を期して気勢を上げた。

後援会の幹部らは「次期市長には長年の行政経験のある杉本さんのほかに適任者はいない。残り10日。最後の最後まで皆さんの力で支持を拡大し、どうしても当選を」「3人の候補とも同じような政策だからこそ、人物の評価、政治の知識が焦点と思う。素晴らしい人間性の持ち主であり、行政のプロである杉本さんこそ市長にふさわしい。頑張ろう」と呼び掛けた。 -

酪農家の挑戦竏衷繹ノ那の現場から竏・1)

バイオエタノール燃料の需要急増、オーストラリアにおける小麦の不作、中国における飼料需要の増大など、海外的な要因に押されて穀物価格が高騰する中、トウモロコシなどを原料とする輸入穀物飼料を家畜のえさとする畜産農家や酪農家は今、しのぎを削っている。輸入飼料の価格は、1年前と比較して約2割上昇。価格にして、1トン当たり約1万円の値上がりとなっている。この1月から3月にはさらに値上がりする予定だ。それに追い討ちをかけるように原油価格の高騰に伴い海上運賃も値上がりしている。こうした状況は酪農家戸数が県内で最も多い上伊那も例外ではない。上伊那は酪農家戸数124戸、飼育頭数4140頭、という県内でも酪農が盛んな地域。(関東農政局長野農政事務所統計・情報センター、07年2月1日現在)。全国的にも酪農家戸数が減少する中、上伊那の酪農家たちはさまざまな打開策を模索しながら、苦境を乗り切ろうとしている。

-

商工会新年祝賀会

宮田村商工会は10日、新年祝賀会を商工会館で開いた。30年から40年の会員企業永年従業員48人には全国商工会連合会長表彰、商工会功労者10人には県連合会長表彰をそれぞれ伝達した。

会員、来賓約100人が出席。前林善一商工会長は、商工会の自立を促す各種収益事業が順調に地域に根づき効果を示している点にふれながら「厳しい経済情勢だが、中小零細企業の支援、指導に全力を注ぐ」と年頭のあいさつをした。

10年から25年の勤続従業員125人には村商工会長が優良表彰した。

永年勤続優良従業員表彰、商工会功労者表彰を受けたのは次の皆さん。カッコ内は所属事業所名。

【40年】花井好子(花井木工)友野進、春日久男、河野隆良、新井敏夫、川崎功、荻野力、大沢初男、原安徳、酒井春美(以上タカノ)畠山健、山田義典(以上日本発条)

【35年】中山友悦、原誠徳、酒井邦雄、林正樹、前田清隆、丸山政男、藤沢利夫、穴沢和翁、小林孝美、鈴木祥弘、唐沢敬司、近藤進、中原清、北村久夫(以上タカノ)平沢武明(タカノ機械)三沢節夫、平沢清美、横山政志(以上ティビーエム)向山裕幸(日本発条)

【30年】小林晃、柳和人(以上信濃工業)白井久次、鈴木正志、高橋忍、城倉千春、新井正志、久保村茂昭、内田賢一(以上タカノ)戸田義美、飯山武、石田伸一、遠山正夫、曽倉富士夫、原清隆(以上ティビーエム)赤羽留雄、小林直恵(以上ユーエスアイ)

【商工会功労者】▽青年部=野々村克己、前林裕一、伊東良文、山田康治▽女性部=林靖子、下平あや子、清村照子、酒井芙佐子、松田壽子、藤田和子 -

地域の輪があすの力に「さくら」が新年会

宮田村の心の病と向き合う当事者グループ「さくら」は9日、いつも世話になっている地域の人たちやボランティアを招いて新年会を開いた。前身のふれあい喫茶も含め発足6年目を迎えたが、地域の支えや理解に感謝し、さらに絆を深めた。

村の交流施設なごみ家を会場に、約40人を招待。さくらのメンバーが買い出しから下準備までをこなし、心づくしの美味しい寄せ鍋を用意した。

「みなさんのお陰でここまでやって来れた」とメンバーがあいさつ。みんなで乾杯して、歓談しながら鍋をつついた。

さくらは村の精神に関するデイケアサービスだが、地域とふれあいながら交流の輪を着実に広げてきた。

この日も歌ったり、会話したりとにぎやかに時間を過ごし、清水靖夫村長は「さらに大きな輪を広げていって」とエールを送った。 -

匠の技に生徒も真剣、建設労連宮田分会が宮田中2年生に木工指導

宮田村の上伊那建設労連宮田分会(三浦孝分会長)はこのほど、宮田中学校2年生に木工指導した。ノコギリの正しい使い方を手ほどき。生徒たちは生の・ス匠の技・スにふれ、木の持つあたたかみを再発見した。

同分会は毎年、技術科の授業で木工に取り組む2年生対象に指導を実施。卓越した技能をじかに教わる貴重な機会とあって、生徒たちにも好評だ。

各学級ごと3日間に分けて行ったが、真剣に学ぼうとする子どもたちの姿に会員の指導も自然と熱を帯びた。 -

林氏の「勝利決起集会」に180人

)

任期満了に伴う13日告示、20日投開票の駒ケ根市長選挙に立候補表明している新人で元市会議員の林高文氏(66)=無所属、中沢=の後援会「市民のくらしを守る駒ケ根みんなの会(林奉文会長)」は9日夜、駅前ビルアルパで「林高文勝利決起集会」を開いた。民商や医療生協、共産党など構成9団体を中心に、180人の支持者が集まり、林新市長誕生に向け、団結を固めた。

構成団体の代表らの激励、決意表明を受け、林高文氏は「中原市政20年は箱物や大型事業優先で、福祉、教育を削り、財政負担を大きくした」と総括し「市民の真の声に耳を傾け、市政を根本的に換える立場で頑張りたい」と述べ、具体的施策に▽医師確保を最優先し、安心の医療体制の確立▽市長の報酬30%減額、退職金はゼロ▽公共事業の入札の見直し▽行財政改革の推進と職員の天下り廃止-などを挙げた。

また、同会の林奉文会長は「国に追随したきた中原市政の流れを換え、市民の暮らしを守り、みんなが輝ける市政への転換ができるのは林高文氏だけ。温和な性格の中には確固たる信念を持ち、駒ケ根市の『顔』として、最もふさわしい人、かならず勝てる。ひとり一人が新しい駒ケ根を創るために協力を」と呼び掛けた。 -

箕輪町長岡に童謡唱歌の会発足

箕輪町長岡地区に、童謡唱歌に親しむ歌の会が発足した。8日夜、長岡公民館に30人が集い、「赤とんぼ」「母さんのうた」などをギター伴奏に合わせて楽しく歌った。

会の発足は、町のコーラスグループに所属する長岡在住の中林久子さんに、「歌の会を作らない?」と地域の数人から声がかかったことがきっかけ。町内には童謡唱歌のグループがいくつかあるが、長岡地区にはまだなかったこともあり、中林さんが声掛け人となって区内の人々を誘い、歌の好きな31人が登録。活動が始まった。

同じく長岡住民で他地区でもコーラス指導をしている教員の小山治男さんに指導を依頼。初回は、登録者のほぼ全員が参加し、小山さんの弾くギターに合わせて歌集を見ながら楽しく声を出した。

小山さんは、「自分の歌いたいように歌って。声の出ないところは口を開けているだけでも、共鳴して出てきます」などとアドバイス。参加者は皆リラックスして、大きな声を出し、にこやかな表情で歌っていた。

会は毎月第1火曜日の午後7時半から9時まで。これから会の名前も検討する。声掛け人の中林さんは、「歌の会は村の中に根付くと思う。私たちが一生懸命歌っている姿を見て、仲間もさらに増えるのでは。例会が月1回から2回にと盛んになれば楽しいと思う」と話していた。 -

【記者室】ベトナムの小学校に教科書を

箕輪町の住民有志の会「チームそよかぜ」が、ベトナムの小学校に教科書を送るプロジェクトを始めた。チャリティバザーで資金を集め、2月にベトナムを訪問して小学校に寄付金を直接届ける▼「ひとりではできないけど大勢なら何かやれる」と、今後いろいろな支援活動をしていく予定で、今回が第1弾となる。大量の新品衣料品を何かに役立てたいという人、ベトナムのセント・ビンソン・チャリティ小学校の支援に関わる人、そして自分も何かしたいと思っている人。さまざまな人の思いが一つになり動き始めた▼ベトナムには、経済的理由から小学校に通えない子、学校に通いながら働く子もいるという。「大勢なら何かやれる」。自分には何ができるだろうか。(村上裕子)

-

伊那西スケート場 ちびっこスケート教室開講

今シーズン限りで廃止を検討している伊那市ますみヶ丘の伊那西スケート場で7日夜、5日間の日程で市内の小学生を対象とした恒例の「ちびっこスケート教室」が始まった。スケート場の一般開放はまだだが、受講生たちは約10センチの厚さの氷が張った、滑走可能な南側部分で一足早いスケートを満喫した。

市教育委員会の主催で今季は、保育園児や中学生を含む42人が受講。子どもたちは初心者、中級者、上級者の3グループに分かれ、市体育協会スケート部から学んだ。初心者はいすを補助器具として使い、何度も尻もちをつきながら滑る感覚を味わった。

去年の夏、宮崎県から引っ越してきた伊那東小3年の中原綾子さん(9)は初参加。母親の晴美さん(40)によると「伊那に来たのだから冬のスポーツに挑戦しよう」と受講した。綾子さんは「まさかスケートに挑戦できるとは思わなかった。これからいっぱい滑りたい」と天然リンクの感触を楽しんだ。

一足早い天然リンクの感触を味わう子どもたち -

海外協力隊

初の4次隊入所式

JICA(国際協力機構)駒ケ根青年海外協力隊訓練所(山形茂生所長)は9日、初めての試みとなる年間4回目の派遣前訓練入所式を開いた。候補者の訓練はこれまで年3回だったが、シニアボランティア枠の拡大を図る方針などにより、今回から回数を増やした。それぞれの訓練期間は70日間から65日間に短縮される。

式には全国から応募して試験に合格した青年海外協力隊(20縲・9歳)141人とシニア海外ボランティア(40縲・9歳)53人の候補者計194人が出席し、正式隊員を目指して訓練を開始した。山形所長はあいさつで「派遣先の厳しい環境の中での活動は決して容易なものではないと思うが、その困難に立ち向かうため、65日間の訓練に精いっぱい励んでほしい」とした上で「青年とシニアが双方の持ち味を吸収し合い、訓練の成果を上げることを期待する」と激励した。候補者を代表し、理学療法士としてウルグアイ派遣予定の赤塚みどりさん(大阪府)は「初心を忘れず訓練に取り組み、晴れて隊員となって海外に旅立てるよう精進することを誓う」と宣誓した。 -

向井千秋パネル展

駒ケ根市立博物館はわくわく博物館第6弾として、日本人初の女性宇宙飛行士、向井千秋さんの宇宙での活動の様子などを集めた写真展「宇宙からのメッセージ」を2月3日まで同館ロビーで開いている。スペースシャトルの打ち上げのもようやシャトル内での実験活動に取り組む向井さんの姿などの写真31点のほか、「宇宙の神秘」として惑星や星雲などの美しい写真12点を展示している=写真。向井さんが宇宙で産卵実験に成功したメダカの子孫である「宇宙メダカ」約10匹も持ち込まれ、水槽の中で元気に泳ぎ回っている。『向井千秋の宇宙教室』などのVTRも放映されている。

入場無料。午前9時30分縲恁゚後6時。月曜休館。問い合わせは同館(TEL83・1135)へ。 -

駒ケ根ロータリークラブ新春例会

駒ケ根ロータリークラブ(福沢晴海会長)は8日夜、新春例会を駒ケ根商工会館で開いた。会員ら約40人が出席し、決意も新たに新年のスタートを切った。福沢会長は「株価の暴落で始まった今年だが、ここにいるのは数々の苦難に打ち勝ってきた人ばかり。何とか乗り越えていってくれると信じている。今年も協力して頑張ろう」と述べた。

席上、クラブが毎年行っている奉仕活動の一環としてボーイスカウト駒ケ根第1団とガールスカウト長野第32団に対し、育成助成金がそれぞれ贈られた=写真。受け取った団委員長の小林範夫さんと川端咲美さんは「皆さんの温かい志に感謝する。世界を担う青少年が育っていけるよう、これからの活動に有効に活用していきたい」と礼を述べた。 -

東春近小3学期始業式 伊那三曲協会18回目の演奏

伊那市の東春近小学校(中塚経子校長・373人)で9日、3学期の始業式に合わせ恒例の慶祝音楽鑑賞があった。伊那三曲協会のメンバー9人が訪れ、箏(こと)と尺八で新年を祝う2曲を演奏。児童たちは、しっとりとした音色に耳を傾け、気持ちを新たに新学期のスタートを切った。

音楽鑑賞は、日本古来の音楽に触れる機会とし、新年の新たな気持ちを音楽で感じてもらえればと始まった。18回目を数え、毎年、伊那三曲協会に依頼している。曲目は「希望の光」「ふじ山」で、「ふじ山」は児童たちが演奏に合わせて一緒に歌った。

中塚校長が「新年らしさ、日本らしさを楽しみましょう」とあいさつ。同協会指導普及委員長の福沢雅志世(靖子)さんは代表者として、「18年間、演奏が続けられ私たちも幸せ。この幸せを音楽に乗せたい」と曲を披露した。

5年生の春日瑠介君(11)は「毎回、よい演奏が聞けるので楽しみ。音楽で気持ちも落ち着き、これから3学期に向けて頑張りたい」と話していた。

東春近小で3学期の始業式に合わせて伊那三曲協会が演奏 -

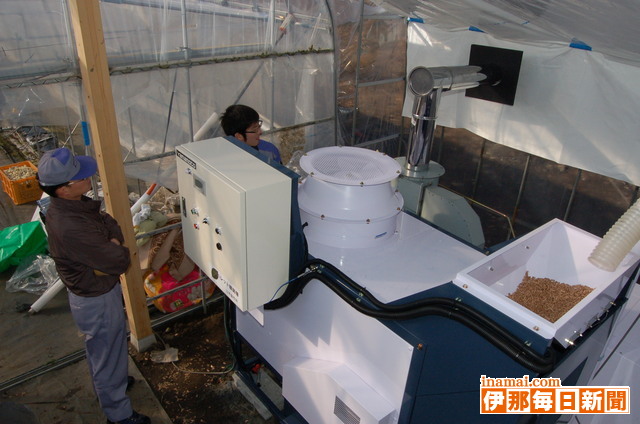

みはらしいちご園でハウス用ペレット暖房機の試験運転開始

重油、灯油などの燃料価格が高騰する中、伊那市西箕輪の「みはらしいちご園」は9日、ペレットを燃料とするハウス暖房機の試験運転を開始した=写真。みはらしいちご園の泉沢勝人組合長は「原油燃料に代わるものとしてペレットには期待している。試験の結果を見て、ペレットの方が良いということになれば前向きに検討したい」と語った。

原油の高騰は、重油などを燃料とする暖房機器を使うハウス栽培農家などの大きな負担となっている。その対策として、同園でもハウスの二重張りなど、さまざまな対策を講じてきたが、県や関係機関を通じて今回のペレット暖房機のことを知り、試験運転に協力する中で、今後、新たな暖房機として導入できないかを検討することとに決めた。試験運転は3月まで行う予定。

このペレット暖房機は農業用機械、ペレットストーブなどを製造する山本製作所(本社・山形県、山本丈実社長)が開発を進めているもので、昨年から一部で試験運転を実施。同園で試験運転するものは、さらに改良したもので、最大出力は約4万キロカロリー。1棟当たり330平方メートルから500平方メートルのハウスを温められる(今回は約120平方メートルのハウスで試験運転を行う)。最大出力で運転した場合、一時間当たり必要とするペレットの量は12キロとなる。

単純なカロリーベースで見ると、ハウス暖房用などに用いるA重油の発熱量は1キロ当たり約1万キロカロリー。上伊那農業改良普及センターによると、現在重油は契約単価で売買されているため、平均価格が分からない状況にあるが、全農の平均単価で比較すると、04年12月末には1リットル当たり52円だったものが、昨年11月初めには83円まで値上がりしているという。

一方ペレットは、上伊那森林組合の生産しているもので1キロ当たり42円。キロ当たりの発熱量は4600キロカロリー。 -

県税務課が個人住民税の徴収対策会議を中南信地区市町村と実施

未納金が増加傾向にある個人県民税の徴収対策強化を目的として県税務課は9日、併任徴収協定を結ぶ中南信地区市町村の担当者を集めた徴収対策会議を、伊那市の県伊那合同庁舎で開いた=写真。

個人県民税は、各市町村が徴収する市町村民税と一括してそれぞれの市町村が個人住民税として徴収している。07年度はその未納金が増加傾向にあり、昨年11月末現在の徴収率は前年同期と比べて1・4%減。こうした事態を受けて県は、個人住民税の徴収支援を目的として併任徴収協定を結ぶ県内55市町村から、県に対する要望を聞くとともに市町村への徴収取り組み強化を求める会議を招集した。

現在県では、地方事務所と本庁の県内4カ所に個人県民税対策室を設置し、併任協定を結ぶ市町村の要望を受けて個人住民税の滞納金の徴収などにも取り組んでいるが、参加市町村からはその駐在員数を増やして欲しいなどといった意見が出された。

また、県としても希望があった市町村に電話や文書催告、滞納整理の共同実施などといった緊急対策で各市町村と連携を図っていきたいと考えている方針を示した。

現年分、滞納繰越分を合わせた年収入歩合を比較すると、04年は91・8%だったものが、05年は92・3%、06年は93%とここ2年は順調に推移してきている。しかし、本年度はここへきて収入歩合の大幅な遅れが見られている。 -

社協デイセンターでイルミネーション点灯、地域防犯にひと役

宮田村社会福祉協議会デイサービスセンターは、夜間の防犯にも役立て地域を明るく照らそうと、イルミネーションによるライトアップを始めた。午後10時まで点灯し、冬期間試行する考えだ。

同センター周辺には村民会館や村老人福祉センター、東保育園もあり、通学路にもなっているが「照明が少なく夜間は歩道が暗い」と以前から指摘があがっていた。

同社協は、クリスマスに使ったイルミネーションの再活用で協力しようと思案。道路に面したセンター西側の壁の一部に設置した。

点灯式には山浦正弘会長をはじめ職員が出席し「安全に快適に通行できるお手伝いになれば」と話した。

1610/(木)