-

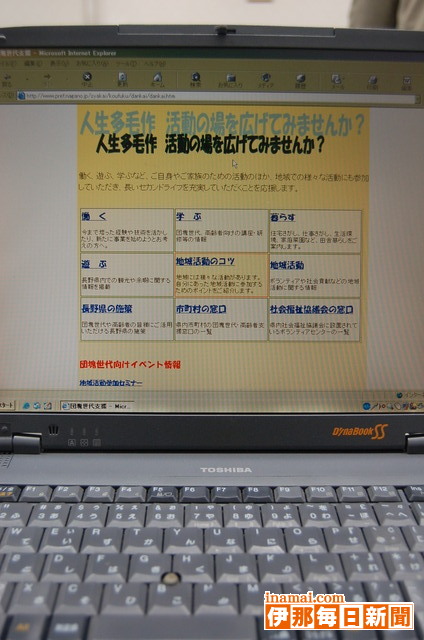

県のホームページに団塊世代支援ページを開設

県はこのほど、団塊世代や高齢者などを対象とする「団塊世代支援ページ」を県のホームページ上に開設した=写真。

団塊世代や高齢者に、これまでに培った知識、経験を生かしながら地域の担い手として活躍してもらうことを目的として開設したもので、ホームページには働くこと、学び、暮らしなど、地域で活動するための情報を各分野ごとに掲載しているほか、地域活動に参加するためのコツ、団塊世代、高齢者世代が活用できる県内施設や市町村の支援窓口、ボランティアセンターなどを示した一覧表などもある。

そのほかにも団塊世代向けイベント情報なども掲載している。

ホームページアドレスは(http://www.pref.nagano.jp/syakai/koufuku/dankai/dankai.htm)。 -

パンク修理で中川の女性死亡

6日午後1時半ごろ、中川村葛島のタイヤ修理・販売業「中川タイヤ商会」で、同所の家業手伝い野村正子さん(68)がパンクの修理を終えたタイヤを動かそうとしたところ、タイヤ固定のためにホイールに取り付けた金属製のリングがはじけて顔などを直撃した。野村さんは駒ケ根市内の病院に運ばれたが、あごなどを骨折していて午後3時24分に死亡した。

駒ケ根署の調べによると、タイヤは5トントラック用のもので、リングは直径44センチ、重さ約3キロ。同署はリングの取り付け方法に不備があった可能性もあるとみて事故の原因を調べている。 -

大田切育成会が座禅会

宮田村大田切区育成会(新谷好弘会長)は2日早朝、恒例となった冬の座禅会を北割区の真慶寺で開いた。約30人が参加。10人の小学生も寒さを忘れて座禅を組み、瞑想にふけった。

心を落ち着かせ、目を閉じる参加者。厳しい寒さにも関わらず約40分間、子どもたちも体を動かさず静寂な時間を過ごした。

子どもたちの心身鍛練にと始まって18年。新谷会長は「きっと貴重な体験になるはず」と、座禅終了後に境内を清掃する小学生の姿に目を細めた。

同寺の赤尾義道住職は「地区をあげた座禅会は大田切だけ。体を動かさないと不安定になりがちな子どもたちだが、体を動かさないでも心を落ち着かせることに気付いてもらえたら」と話した。 -

猟友会と村が災害時や行方不明者捜索で協定

宮田村は5日、上伊那猟友会宮田支部(保科誠支部長)と行方不明者の捜索、災害時における情報収集や伝達に関して協定を結んだ。村内の地理地形に熟知し、無線も使える会員の利点を活用し緊急事態に備える。

万が一の時に会員の技能やノウハウを活かせれば、と同支部から申し出があった。

同支部には28人が所属するが、大半が無線免許を所持しており、既存の通信網が届かなかったり寸断された場合など大きな力となりそうだ。

締結調印式で保科支部長は「山間部などは携帯電話が通じないエリアも多いが、無線ならばカバーできる。地理地形にも精通しており、役に立てると思う」とあいさつ。

清水靖夫村長は「災害や高齢化など社会的に心配されることが多い。皆さんの行動力で支援してもらえたら本当にありがたい」と述べた。

村は既に、災害時の応急措置で村建設組合、災害時の避難所提供、情報収集で郵便局と協定を結んでいる。

また、宮田村以外の上伊那猟友会各支部でも協定締結に向けた動きが始まっており、先日は辰野町で結ばれている。 -

村民カード再発行は1000円に、認識向上もねらい

宮田村は住民基本台帳を活用した村民カードの再発行手数料を現行の300円から1000円に来年4月から変更しようと、10日開会の村議会12月定例会に条例の一部改正案を提出する。カードを紛失する人が多く、安易な再発行を防止するための策で「カードには大事な情報が入っており、認識を高めてもらうため」と村住民福祉課は説明する。

カードは情報を記憶するICチップが埋め込まれており原価で1000円以上するという。

同課によると、平均して月に30枚発行するが、そのうち6枚は再発行。現行の発行手数料は新規でも何回再発行しても300円と均一だが、今回の再発行分の変更は金融機関の手数料を勘案して設定している。

村議会12月定例会には、下水道料金を平均で15・13%引き上げるための条例改正案など10議案を上程。会期は14日までで、一般質問は11日午前9時から。 -

絵島の囲み屋敷 観桜期中の有料化を検討

伊那市教育委員会は行政改革の一環として、高遠町歴史博物館の展示室の一つと位置づける絵島の囲み屋敷の観桜期間中の有料化を検討している。08年度中に方向を出す。

囲み屋敷は通常、歴博に入館しなければ観覧できないが、高遠城址公園の桜まつり期間中は無料となる。

市の財政状況は厳しく、自主財源を確保するため、観桜期も有料にできないかと検討。文化財審議委員会、郷土研究会、女団連など代表者10人でつくる博物館協議会では「観光サイドの意見を聞き、慎重に対応するべき」との結論だった。

有料化の方法について、市教委は(1)歴博に入館すれば、囲み屋敷も観覧できるようにする(2)囲み屋敷のみの観覧とし、観覧料を取る竏窒フ2案が考えられるとした。

高遠町地域協議会で説明され、委員から「囲み屋敷を見たいと希望する観光客は多い。有料でも見たい人は来る」などの意見が出され「歴博と囲み屋敷を一体にして、観覧料を取る方法」が大半を占めた。また、囲み屋敷だけでは資料が乏しいため、歴博で絵島のビデオを流すなど充実させることも挙がった。

出された意見は再度、博物館協議会に諮る。

歴博は96年にオープン。観桜期間中、05年度までは高遠城址公園の入園券があれば、歴博も無料で入館できたが、06年度から400円のところ100円引きで入館できるようにした。

年間入館者数は05年度が6万3千人、06年度が2万8千人。入館者数は減っているが、入館料の収入は倍増している。

絵島は大奥の御年寄。大奥の風紀の粛正を名目に、高遠へ流された。1714年に幽閉された囲み屋敷の図面をもとに復元され、歴博に隣接する。 -

寺沢林道が復旧

昨年7月豪雨の影響で通行不能になっていた宮田村の宮田高原に通じる寺沢林道が、先月末で復旧した。そのまま冬の通行止めになるため、開通は来春となる。

豪雨で3カ所の大規模崩落があり、総事業費は約1億円。二季続けて宮田高原が閉鎖になるなど影響が出た。 -

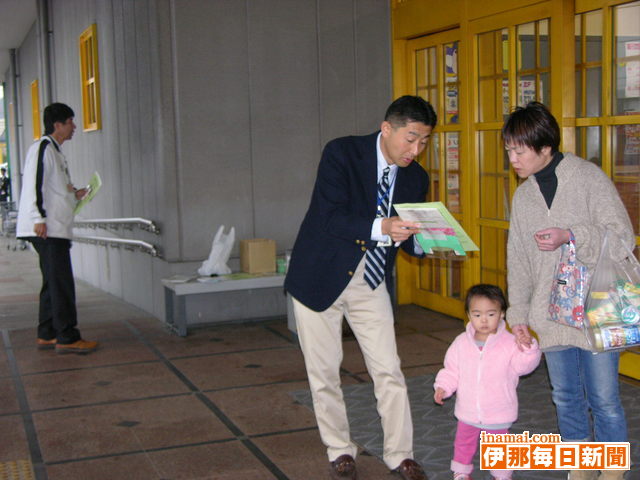

県が「アイドリング・ストップ運動」に関する街頭啓発

県は3日、「アイドリング・ストップ運動」を呼びかける街頭啓発活動をアピタ伊那店の入口で行った。

県民一人ひとりが身近なところから環境問題に取り組み、不要なアイドリングをしない生活習慣を心掛けることを目的としている。

上伊那地方事務所の職員たちは通行人に「アイドリング・ストップ運動にご協力ください」と呼びかけ、同運動を啓発するパンフレットやティッシュペーパーを配っていた。 -

伊那市勤労青少年ホーム 発表会にぎわう

伊那市勤労青少年ホームは1日夜、同ホーム1階ロビーで利用者による発表会「ホーム祭縲怩ソょっくら早めのクリスマス縲怐vを開いた。バンド演奏やゲームなどの催しを計画し、会員らで楽しんだ。

毎年恒例の発表会で、同施設を利用する講座やサークルのメンバーら約30人が出席。今年はクリスマスの時期に併せ、会員らはサンタクロースやトナカイの衣装で参加した。

演目はロック、クラシック、ジャズバンドによるバンド演奏や英語講座による発表などのほか、参加者全員でフォークダンスを踊った。会場には手作り料理が並び、会員らはそれぞれの発表を見ながら交流を深めていた。

施設を利用するサークルのバンド演奏で盛り上がる -

木下ふれあい蕎麦(そば)の会が地元住民を招いてそば祭りを開催

そばを食べながら住民同士の交流を深めてもらおう竏窒ニ2日、箕輪町木下の住民有志でつくる木下ふれあい蕎麦(そば)の会(会員25人、加藤正秀会長)による「そば祭り」が、木下公民館であった。家族連れなど、多くの地域住民が集まり、打ちたてのそばの味を楽しんだ=写真。

そば祭りは今年で7年目。新そばの味を楽しんでもらえる11月末から12月の初旬に行っている。

この日は約20人の会員らが朝からそば打ちを開始。地元住民も11時ころから続々と集まり始めた。

会場では会員がそば打つ様子が直接見られるようになっており、訪れた人たちは手打ちそばを味わいながら、手際よくそばを打つ会員らの様子に関心していた。

加藤会長は「世間話などをしながらそばを楽しんでいただければ」と話していた。 -

天竜せせらぎロードプロジェクトが北島公園にあずま屋を整備

天竜川護岸道路の理活用について考える「天竜せせらぎロードプロジェクト」(小池茂治会長)は2日、天竜川右岸の深沢川との合流点下流にある北島公園に、あずま屋とテーブルセット、木製ベンチ4器を設置した。

天竜川の親水公園の検討などを計画してきた同プロジェクトでは、今年7月、昨年7月に発生した豪雨災害を伝える「伝承之碑」が設置された同公園整備を担うこととなり、あずま屋の設置、桜の植樹などを計画。10月には伊那青年会議所の40周年記念事業として、桜の植樹が行われた。

そんな中今回、あずま屋やベンチの設置に着手。作業にはプロジェクトメンバー約10人が参加した。

あずま屋の位置は天竜川が見渡せる公園中央部分で、川をよく見られるよう、囲いは付けないことにした。広さは約13平方メートル、高さは約3・7メートル。公園整備には県の地域発元気づくり支援金の助成も受けている。

小池会長は「今日、ここを通った人が『今度はここで休めるね』と話していた。天竜川と憩える護岸にすることを目的としてやってきたが、プロジェクトとしては一歩前進できたと思う」と話していた。

今後は、照明などの整備などを計画している。 -

駒ケ根市民生児童委員就任式

駒ケ根市は3日、新たに就任した民生児童委員の就任式を市役所南庁舎で開いた。委員など約70人が出席し、中原正純市長から厚生労働大臣の委嘱状を受け取った=写真。委員らは全員で信条を朗読。「社会福祉の増進に努めます」、「誠意をもって生活上の相談に応じ、自立の援助に努めます」などと大きな声で読み上げ、職責への思いを新たにした。

中原市長はあいさつで「委員の果たすべき役割はますます大きくなっている。福祉行政に対する理解と支援をぜひお願いしたい」と激励した。

委員は活動充実のため、今期から6人増員されて67人となった。男性35、女性32人で初任は35人。任期は12月1日から3年間。 -

【竹細工職 大嶋浩さん】

破竹(ハチク)や真竹(マダケ)を性質に応じて使い分け、かご、びく、ざる、み、くま手などを製作して全国各地のクラフト展などに出展しているほか、地元の商店などに卸している。

「昔は農作業の道具として庶民の生活に密着していたものだが、今は時代が変わってあまり使われなくなってしまった。だがクラフト展では、特に都会の若い人には受けているよ。例えばランプシェードなんかのインテリアに使うといい雰囲気が出るそうだ。あまり見かけなくなったからかえって新鮮に映るのかもしれないね」

◇ ◇

腕の良い竹細工師だった父の仕事ぶりを間近で見て育った。だが跡を継ごうという気もなかったし、父もそうしろとは言わなかった。旧国鉄に勤務し、車掌などを務めたが民営化を機に退職し、40歳代で好きな電気の技術を生かそうと駒ケ根ハムセンターを開店。電気部品や工場の治具などを製造、販売していたが、店番の合間の余暇でできることは何かないか竏窒ニ考えて思い浮かんだのが、子どものころに見ていた竹細工だ。

「実際のところ、たまに手伝いをしたぐらいで本格的に手ほどきを受けたことはなかったから、本当に作れるものかどうか自分でも半信半疑だった。竹を編むことよりもまず材料を切ることの方が難しいんだが、父のなたを使って、手つきを思い出しながら試してみたら案外あっさりとうまくいった。何だかほっとしたし、うれしかったよ」

竹の基本的な編み方は5、6種類ほどだが、一から作品を作るのは初めてでもあり、その後の製作はなかなか思うように進まなかった。

「だけど父の作った製品がけっこう残っていたからね。ばらしてみて『ああ、ここはこんなふうに編んであるのか』と調べたりしながら試行錯誤でいろいろとやってみたんだ」

慣れるに従い、生来の器用さも手伝って親譲りの職人芸に徐々に磨きがかかってきた。

材料の竹も所有者の竹藪に行って自分で切ってくる。切り出しの時期はいつでもいいというわけではなく、秋か冬でなければならないという。

「水を上げている時期に切った竹は虫がつきやすく、製品にしてもすぐ駄目になってしまう。だから秋に1年分の竹をまとめて切ってくるんだ。切るのも力がいるからけっこう大変なんだよ」

◇ ◇

「竹には現代のプラスチック製品なんかと違って何ともいえない自然のぬくもりがある。やっぱりそれが一番の魅力だね。でも竹製品でさえあればそれでいいってものじゃない。使い捨てにされるような、きゃしゃですぐ壊れるような物は作りたくないよ。インテリアに使われるんだとしても、本来の用途である実用に耐えられるだけのしっかりした物を作りたい」

(白鳥文男) -

伊南バイパス「駒ケ根南部」景観育成住民協定認定

12月15日に駒ケ根工区が供用開始となる国道153号伊南バイパス周辺の美しい景観を守ろうと11月に設立された伊南バイパス「駒ケ根南部」景観育成住民協定協議会(菅沼辰保会長)は3日付けで駒ケ根市の認定を受けた。3日、菅沼会長ら役員3人が市役所を訪れ、中原正純市長から認定書を手渡された=写真。菅沼会長は「沿線には大型店出店の話も出ている。市の顔に恥じないよう、住民の知恵で地域を守っていきたい」と述べた。認定は市内で8件目、伊南バイパス沿線では3件目。同協議会は近く県にも認定を申請する。

対象地域はバイパスの中通り縲恤汢ェ辻沢(延長1・3キロ)の東西約100メートルの約37・3ヘクタール。まちづくり基準では地域の良好な環境や景観に悪影響を与えないよう、建物の高さを13メートル・3階以下に、塀は生け垣など見通しが利く物とし、自動販売機は原則として設置しない竏窒ネどのほか、屋外広告物の制限などについて定めている。協定には住民168人が同意している。 -

前沢病院健康医学セミナー

地域の住民の健康管理に役立ててもらおうと駒ケ根市上穂南の前沢病院(前沢毅院長)は1日、第8回健康医学セミナーを駒ケ根市の駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。市民ら約60人が集まり、「医者への上手なかかり方」として諏訪赤十字病院(諏訪市)救急部長矢沢和虎さんによる講演「救急医の立場から」と、瀬口脳神経外科病院(飯田市)院長の瀬口達也さんによる「脳神経外科医の立場から」を聴いた。

矢沢さんは「救急医は昼の勤務の後に夜間当直を務めることが多く、非常に激務でストレスも大きい。診療はできるだけ夜間を避けることが患者と医者の双方にとって望ましいのでは」と話した=写真。 -

伊南防犯連合会職域防犯部会年末研修会

年末特別警戒(11縲・1日)を前に3日、伊南防犯連合会は職域防犯部会の年末研修会を駒ケ根市の赤穂公民館で開いた。伊南地区の金融機関や事業場などの代表者約60人が出席し、駒ケ根警察署の課長ら担当者から犯罪や交通事故の状況などについて説明を聞いたほか、啓発ビデオを見て詐欺の実態や防止法などについて学んだ。

同署生活安全刑事課の長沼秀治課長は強盗事件などの発生状況や防止対策などについて講義=写真。「駒ケ根署管内では犯罪の発生件数は減少してきているし、凶悪な事件も起きていないが、年末は犯罪が多い傾向がみられる。それぞれの職場でも十分に警戒を」と呼び掛けた。 -

南箕輪中で「わかたけ発表会」

南箕輪村の南箕輪中学校でこのほど、各学年が総合的な学習の時間で勉強した成果を発表する「わかたけ発表会」を同校体育館で開いた。集まった全校生徒や保護者らは、それぞれの学習発表に聞き入った。

1学年は大芝高原に関するクイズなどを織り交ぜ、南箕輪村をPRしよう竏窒ニ発表。2学年は職場体験などを通じて感じた思いを訴え、3学年は産業、歴史、自然科学など個人の追及テーマから学習成果を披露した。

各学年の代表数人がスライドなどを使って発表した。2年生の代表の一人は職場体験を通じ「あいさつの大切さを知った。お客さんを思いやる気持ちを学んだ」などとし、「経験を生かし、自分のやりたい仕事を探したい」と話した。

スライドを使って発表する生徒 -

箕輪町議会12月定例会開会

箕輪町議会12月定例会は4日開会した。一般会計補正予算案など11議案を提出し、土地の取得、土地の処分、上伊那広域連合規約の一部変更の3件を即決した。

提出議案は高齢者等介護予防施設設置条例制定について、町一般職の職員給与に関する条例の一部改正、07年度一般会計など補正予算案6件。一般会計補正予算案は、歳入歳出から各1億816万9千円を減額し、総額を各88億8224万7千円とする。

土地の取得は、06年7月豪雨災害で被災した北小河内地区竹の腰公園復興事業のマレットゴルフ場とふるさとふれあい館の用地で、地積は6240・87平方メートル。取得予定価格は2683万5741円。契約の相手方は漆戸正博さんほか7人。

陳情は▽後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める陳情書▽深刻な医師不足を打開するための法律の制定を求める陳情書▽「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の改正を求める陳情書▽保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書採択についての陳情▽米価の安定対策を求める陳情-。 -

古田人形芝居定期公演

県選択無形文化財である箕輪町の古田人形芝居の07年度定期公演が1日、町文化センターホールであった。古田人形芝居保存会や小・中学校のクラブなどが巧みに人形を操り上演した。

今年の打ち上げ公演でもあり、古田人形芝居保存会は「三番叟」「浄瑠璃 傾城阿波鳴門」「生写朝顔話 大井川の段」を上演。観客は、人形の心の動きが伝わる芝居に引き込まれていた。

箕輪中学校古田人形部は、取り組んで2年目になる「浄瑠璃 生写朝顔話 宿屋の段」、箕輪西小学校古田人形クラブは「現代語 傾城阿波鳴門 順礼歌の段」を熱演した。

発足2年目の箕輪中部小学校古田人形クラブは、6人全員が初めてで、これまでに学び覚えた人形の基本動作を熱心に発表した。 -

中央区に災害時の救助支援隊発足 市内初

伊那市の中央区(下島賢治区長)は3日、災害時、逃げ遅れた地域住民を助けるための専門技術集団「中央区救助支援隊」を結成した。区内にある、任期1年で役員が代わる自主防災組織とは異なる恒久的な集団。市総務課によると、このような組織は市内で初めてつくられたという。

本格的な救助隊が到着するまでの間、地区内の災害弱者を助けるため区役員らで組織づくりを計画した。隊員は倒壊した家屋から人命救助するなど各種状況に対応できるよう建築家や重機オペレーター、薬剤師ら区内の30縲・0代男性29人で構成。隊員は2次災害に備え、傷害保険に加入して活動する。

中央区公民館であった発足式で、各常会から選出された29人を区長が隊員に任命、隊長1人、副隊長3人を選んだ。隊長の建築士高沢勝さん(66)=北町=は「私たちの出番がないことを願うが、いざというときは一致団結したい」と意気込みを語った。

今後は、具体的な活動方法などを話し合いながら決めていく考え。専門技術を持つ隊員が指導者となりチェーンソーや油圧ジャッキなどの取り扱い方を学ぶための研修会も開く予定だ。

隊員に任命された救助支援隊のみなさん -

伊北インター料金所で強盗防犯訓練

中日本高速道路(愛知県)は4日、伊那署の協力を得て、箕輪町の中央自動車道伊北インター料金所で強盗防犯訓練を実施した。同社飯田保全サービスセンター管内の7料金所で働く職員ら約30人も見学し、強盗の対処方法を確認、緊急時の対応に備えた。

料金所の職員を人質に取り、同事務所の金庫から金を奪って逃走する想定。犯人役の署員2人が模造拳銃を発砲しながら事務所の職員に対し、「金を出せ」と怒声をあげて脅迫するなど、張り詰めた空気が流れる中での訓練となった。

職員らは車で逃走する犯人たちに対し、車両へカラーボールを投げつけ、車のナンバーを書きとめるなど迅速な対応を取った。見学する職員たちも有事に備え、犯人の人相などの特徴を覚えるなどした。

伊那署生活安全課の亘浩幸課長は「日本全国、どこで強盗が起きてもおかしくないので、日ごろからイメージトレーニングを心がけて」と総評。犯人を逮捕するためには、犯人の逃走方向、人相や車両ナンバーを正しく覚えるよう冷静に対処して竏窒ニ呼びかけた。

訓練は年1回、飯田保全サービスセンター管内の中央自動車道伊北インター縲恍・テ川インターの7料金所で順番に実施。犯罪が多発する年末の時期、地元の警察の協力で行っている。

模造拳銃を突きつけて料金所職員を脅迫する犯人役の警官 -

伊那商議所女性会 子育て支援アンケート結果まとめる

伊那商工会議所女性会は、少子化対策として子育て支援のアンケート結果をまとめた。それによると、女性が働きながら安心して子育てできる環境に理解を示しながらも、中小企業では「負担が大きく、なかなかできない」とする意見も挙がった。

出生率の低下で、将来、労働力が下がると見込まれることから、女性が子どもを生み、育てやすい環境を作るには企業の理解が不可欠であるとし、実態を把握するため、伊那商議所の会員事業所を対象にアンケートを取った。

設問は▽女性が出産後も同じ職場で働き続けることをどう思うか▽子育て中の男性従業員に配慮していることは竏窒ネど10項目。

女性が出産・育児後も同じ職場で働くことに対し「賛成・どちらかというと賛成」が9割を占めた。しかし、働き続けるための支援や体制づくりが「ある」と答えたのは30%にとどまった。具体的に、フレックスタイム導入による就業時間の短縮などが挙がった。「ない」は39%で、「これから・いずれ」は24%だった。

女性が育児休業など長期休暇を取ることについて「賛成・どちらかというと賛成」が8割以上を占めた。男性は「賛成・どちらかというと賛成」が49%、「反対・どちらかというと反対」が42%。実際に、育児休業を取る男性従業員がいたり、退社時間を早めるなど配慮したりする企業もあるが、女性に比べて男性は難しい実態が浮き彫りになった。

女性会では「企業と働く側にギャップがあるのではないか」と考え、来年度は、従業員を対象に、女性が働く上でネックになること、望んでいることなどアンケートを取る。結果は事業主に報告する。

アンケートは会員事業所1796件を対象に、伊那市と一緒に取り組んだ。回答率は18%だった。 -

住民の手で宮田高原のあり方検討開始

放牧牛の減少に加え、キャンプ場利用者も伸び悩む宮田村の宮田高原。昨年7月豪雨の影響が続き二季連続で閉鎖中だが、来季からの再開も視野に入れてそのあり方を考える検討が3日夜から、住民参加による「西山山麓観光開発研究会」で始まった。村は同研究会の意見を尊重して、存廃も含めて来春までには結論を出していく考えだ。

この日の研究会では、村産業建設課が同高原の現状を説明。毎年維持管理費に160万円程度が必要で、放牧委託料、キャンプ施設利用料で賄う経営状態も2004年度から赤字を計上していると示した。

その点も踏まえた上で懇談したが、「1600メートルの広大な高原は金で買えるものではなく、貴重な村の資源」「以前に村の子どもたちにアンケートした時に、圧倒的に宮田高原の自然を守るという想いが強く聞かれた」など、数人のメンバーからは再開を求める意見があがった。

自然をもっと前面に出した誘客や高原に通じる林道を活用した自転車レースや登山マラソンの開催、眺望の利く展望台の整備など、活性化に向けたアイデアも次々と出された。

高原の利用者数は近年、1400人から1500人程度で横ばいから減少傾向。放牧牛もかつては50頭以上いたとされるが、現在では10縲・0頭前後で頭打ちだ。

同課では収益を出すには放牧牛30頭、利用者も1600人程度の確保が必要としているが、再開も見通しながら来年度予算には高原事業費の計上も考えている。 -

小、中学校の枠越え教職員が子どもの育ちを考えて

宮田村宮田小、中学校の教職員と村教育委員会が子どもたちの現状について考える「心の育ちを考える日」は4日、同中学校で開いた。授業を参観した後に懇談。学習習慣と学力向上、表現力の育成、人間関係の構築など、児童、生徒が抱える課題や問題点を共有しながら意見交換した。

1983(昭和58)年に「道徳の日」として始まった取り組み。毎年小、中学校交互に会場を移し、さらなる子どもたちの育ちを考える機会としている。

小学校の教職員らが自由に各学級の授業を参観。引き続き全体会を開き、宮田中の教員側が「文章力が苦手な傾向があり、自分の言葉でなかなか意思表示ができない。進んでやる子どもと、何をやったら良いか迷っている子どもの二極化も進んでいる」と説明した。

分散会ではその問題提起をもとに、数人づつに分かれて懇談。児童、生徒の実態を把握し、子どもたちをどのように伸ばしていくか意見を交わしていた。 -

年末ジャンボ宝くじ発売、最初の週末

##写真(たてよこ)

毎年恒例の「年末ジャンボ宝くじ」が11月26日、全国一斉に発売された。発売から最初の週末となった1日、上伊那の発売所は多くの愛好家でにぎわった。

05年に1等の3億円(前後賞含め)を出した箕輪町の箕輪ジャスコチャンスセンターには、並んで宝くじを買う人々の姿があった。

「毎年これが楽しみ」「いろんなところで買っている」と購入者の声。親子連れや夫婦で買いに来る人なども見られ、それぞれ期待に胸を弾ませている様子だった。

宝くじ売場「チャンスセンター」を運営するティーエルエム松本支店によると箕輪ジャスコのほか、豊科アップルランド、岡谷ビアアピタ、塩尻など各チャンスセンターでも高額当選が相次いでいるとのこと。 -

池坊季節の花でやすらぎ演出 郵便局で生花展示

伊那市中央区の伊那東郵便局ロビーで12月14日まで、華道家元池坊伊那支部中部ブロックの青年部が、生け花を飾りつけている。局内には季節の草花で彩られ、利用客を楽しませている=写真。

10年以上続く青年部の花の展示奉仕で、公共機関に花を飾り、利用する地域住民に気持ちを和らげてほしい竏窒ニの思いで始まった。

期間中は、青年部メンバーが週2回交代で、2作品づつを展示。花は庭先に咲くパンジーやキクなどのほか、トルコキキョウなどを生けている。

関係者は「みずみずしい雰囲気を味わってもらい、お客さんたちの安らぎの場所になれば。ホッとすることに役立ててもらえたらうれしい」と話している。

土・日曜日、祝日は休み。午前9時縲恁゚後5時。 -

美篶小開校106周年 資料館専門委が企画展

伊那市の美篶小学校資料館の管理、運営をする、住民でつくる専門委員会は1日、同小開校106周年記念日に合わせ、恒例の企画展を同資料館などで開いた。資料館で保管する大豆つぶし器やモロコシもぎ器の実演コーナーを設け、児童らが体験した。

企画展で児童たちは、大豆を石臼ですりつぶしてきな粉にして味わったり、昭和初期製造の荒縄作りの機械で縄をなったりと楽しんだ。木と木をこすり合わせて火だねを作る「まいぎり式発火法」の体験では「難しかった」と昔の人の苦労を体感した様子だった。

そのほか、資料館内の展示品である美篶地区から出土した土器や石器、新潟県中越沖地震で同県の海底から出現した縄文時代の古木などを見て回った。

委員の一人は「火おこしや機織りなど、昔の暮らしなどを知る体験を中心とした企画になった。本を読んで知ることと、経験することで得るものが違うということを学んでくれれば」と期待した。 -

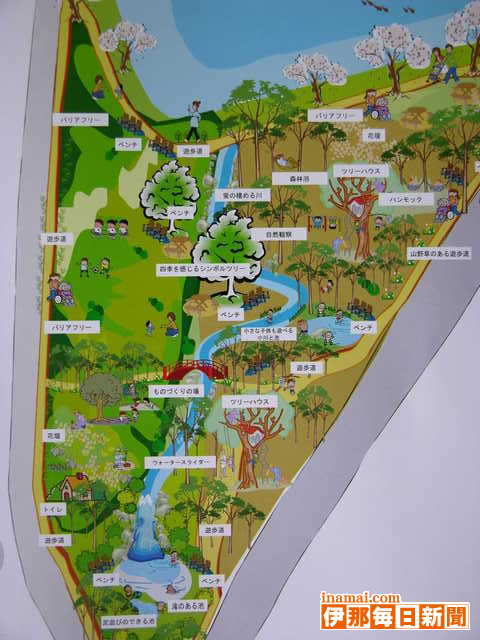

【記者室】ちびっ子広場再生への取り組み

駒ケ根高原の一角に「ちびっ子広場」ができたのは31年前。丸太などの自然の素材を生かしたアスレチック遊具が数多くあり、子どもたちの歓声が絶えない人気スポットだったという。その遊具も今は老朽化が進み、子どもが遊ぶ姿を見ることも少なくなった▼創立10周年の記念事業として当時開設にかかわった駒ケ根青年会議所が今年、この状況を打開しようと一念発起。市民を巻き込んで議論を重ね、まったく新しいアイデアの数々を盛り込んだ構想をまとめた▼イメージ図を見ると、現在のじめじめした薄暗さとは打って変わり、周囲の自然に調和した健康的な明るい雰囲気に仕上っている。市民のみならず、多くの人が集う広場としてぜひ実現にこぎつけてほしい。(白鳥文男)

-

駒ケ根市中学校通学区変更へ

規模の過大に悩む赤穂中と、過小に悩む東中の生徒数の推移と対策について駒ケ根市と市教育委員会は、通学区変更の実現に向けて検討を進めたいとする考えを3日の市議会全員協議会で明らかにした。

東中の来年度入学予定者は現在40人。このままでは1学年2学級を維持することができないが、06年度から実施している、通学区外の一部希望者の入学を許可する「指定学校変更制度」により数人が入学を希望しているため、来年度も単学級となる事態は引き続き回避できる見通しだ。しかし市教委は、翌09年度の東中入学予定者は37人になると予測。同時に赤穂中ではさらに入学者が増えて320人を超え、学級数増=教室不足となる可能性がある。いずれも生徒と学校にとって望ましくない事態だが、現状の指定学校変更だけでは対応できない可能性が高いため、市教委は問題の09年度までに通学区の変更を実現させたい考えだ。

市町村合併破綻などの理由により、一時中断していた新中学校建設についての検討は今年8月に再開した。しかし財源のめどが立たないこともあり、実現はいつになるか不透明な情勢のままで、09年度に間に合わないことは明らか。通学区変更には関係住民の賛同が不可欠であることから市教委は、今後1年間かけてじっくりと調整を図っていきたいとしている。 -

「イルミネーションフェスタ☆みのわ」始まる

箕輪町の中心商店街を電飾で彩る「イルミネーションフェスタ☆みのわ」が1日、センターパークまつしまを中心に始まった。2年目の今年は、『地球と生命PARTII「天竜川伝説・水と命」』がテーマのイルミネーションで、来年1月26日まで点灯する。

中心市街地活性化に取り組む「みのわTMOネットワーク2004」、箕輪町商工会の主催。

1812/(木)