-

伊那の規格外、廃果リンゴを使ったスイーツビール「アップルシナモンエール」、11月1日から市内で販売開始

伊那市内で生産されたリンゴのうち、傷がつくなどして規格外や廃果となったリンゴを有効活用したスイーツビール「アップルシナモンエール」(発泡酒)が11月1日から、関東地域や長野県内、原料の地元である伊那市内などで冬季限定発売となる。アップルパイを思わせる甘い香りと風味が特徴。後味にはビールの苦味も楽しめる。同ビールを開発したサンクトガーレン(本社・神奈川県厚木市)の岩本伸久社長(45)は「新しいタイプのビール。食事やデザートと合わせたり、飲む温度を変えて香を楽しむなど、工夫して楽しんでいただければ」と語る。

大手との市場競争の中、同社では地ビールを中心とした商品開発に取り組んでいる。今年のバレンタインに発売したチョコの香りがするスイーツビールがヒットしたことをきっかけに、女性向け市場があることを知り、今回リンゴを使ったビールの開発に着手することになった。そんな中、生産されるリンゴのうち3分の1は規格外、廃果となっている現状を知り、これを有効活用しようと考え、厚木市役所を通じてリンゴ生産の盛んな伊那市の紹介を受けた。

ビールにはリンゴのほかにもカラメル麦芽を多めに使い、甘く香ばしい風味を引き出した。また、リンゴを引き立てるシナモンの香りも加えている。色は焼きリンゴを思わせる琥珀色。4千本を醸造した今年は、11、12月の限定販売となる。

価格は1本330ミリリットルで450円(税込み)。上伊那ではニシザワショッパーズの信大前店、双葉店、高遠食彩館、福岡食彩館で販売しているほか、伊那市観光の宿泊施設(羽広荘、高遠桜ホテル、仙流荘、入野谷)の食堂で提供する。

問い合わせはサンクトガーレン(TEL046・224・2317)へ。 -

ソバ収獲昔ながらに手作業で宮田小6年2組

宮田村宮田小学校6年2組は29日、学校近くの畑で育てたソバを収獲した。昔ながらに脱穀まで手作業。実りの秋を肌で味わいながら、今後はソバを用いて多彩な挑戦をしようと、アイデアをふくらませている。

村農業委員会の協力を受け、昨年の大豆栽培から続く体験学習。子どもたちは7月に種まきし、草刈りなど定期的に管理してきた。

この日は、実が落ちないよう赤身も帯びたソバの茎を丁寧に刈り取り、木の棒でたたいて脱穀。根気の要る作業だったが、仲間と一緒に黙々と励んだ。

粉に挽いてそば打ちなどを計画するが、「そばでポップコーンを作れるみたい」「そばでクレープにも挑戦したい」「そばがらで枕も」とアイデアは次々と浮かんでいる。 -

◆秋季上伊那地区高校野球大会・第3日

▽第3日(28日)

【駒ヶ根アルプス球場】

駒ヶ根工

0000013=4

011028×=12

上伊那農

(7回コールド)

上伊那農

00040301=8

00001000=1

赤穂

(8回コールド)

駒ヶ根工

000130103=8

100010002=4

伊那北

【県営伊那球場】

伊那弥生

204202000=10

003003000=6

高遠・箕輪工

高遠・箕輪工

0002150=8

146376×=27

辰野

(7回コールド) -

【記者室】ハロウィーン 楽しみながら国際理解を

駒ケ根市に青年海外協力隊訓練所があることから14年前に始まった協力隊週間のメーン・イベント「こまがね国際広場」が今年も開催された。世界の民俗文化を紹介するブースや料理を味わうコーナーのほか音楽を楽しむステージもあり、多くの家族連れなどが訪れた▼ほとんどの来場者の目的は楽しむことだろうが、主催者の本当の意図はといえば、まずは興味を持ってもらい、これをきっかけにいずれは世界の国々の厳しい現実を知ってほしい竏窒ニいうことだろう▼明日はハロウィーン。毎年の行事として日本でも一部で定着しつつある。子どもが無邪気に楽しむのは大いに結構ではあるが、その由来や意味を教えてやることが正しい国際理解への一歩になるはずだ。(白鳥文男)

-

ログプランター講座

駒ケ根市は28日、今年度第2回の駒ケ根自然楽校「ログプランター講座」を同市東伊那の農林業体験施設「駒ケ根ふるさとの家」で開いた。市民ら約20人が参加し、丸太をチェーンソーで加工するプランターといす作りに挑戦した。

チェーンソーを持つのは初めて竏窒ニいう参加者もあり、作業にかかる前には講師から機械の安全な取り扱い方について詳しい説明を受けた。素材の丸太は林道などで伐採したヒノキの不要木で、直径は約20縲・0センチ。参加者は丸太を約50センチの長さに切った後、中をくり抜く作業にかかったがチェーンソーの扱いに四苦八苦。仲間同士で助け合いながら慎重に作業を進めた。慣れるに従って道具の扱い方も徐々に上達し、全体の形を整えて見事に完成。「苦労したが、思ったよりもうまくできた」と満足そうに持ち帰っていた。

講座は一昨年春の第1回以降、春と秋の年2回開かれ、今回が6回目。 -

こまがね国際広場

駒ケ根市の駒ケ根青年海外協力隊との1週間にわたる共同イベント「第14回協力隊週間2007inこまがね」(実行委員会主催)最終日の28日、駒ケ根駅前の広小路と銀座通りなどで「みなこい地球市民 こまがね国際広場」が開かれた。歩行者天国となった通りには協力隊OG、OBのほか、訓練所の候補者らが運営する世界各国の民芸品販売の露店や地域の文化などを紹介するブースがずらりと軒を連ね、特設ステージでは世界の音楽やダンスなどがにぎやかに披露された。会場には多くの親子連れなどが詰め掛け、世界の料理の食べ歩きのほかスタンプラリーなどを楽しんだ。

一番人気は世界の国旗を顔に描くフェイスペイントのコーナー。多くの子どもたちが列をつくり、カラフルな国旗の中から好きなデザインを選んで頬や手などに筆でペイントしてもらった=写真。駅前ビル・アルパでは、世界の遊びや言葉に親しむコーナーが設けられ、訪れた来場者は訓練所の外国人語学講師らの案内でさまざまな異国文化を楽しんだ。 -

駒ケ根市民吹奏楽団定演

駒ケ根市民吹奏楽団(村山修団長、50人)は27日夜、第22回定期演奏会を駒ケ根市の市文化会館大ホールで開いた=写真。団員らはそろいのユニフォームを着てステージに登場し、さまざまなジャンルの曲を自在に演奏。大編成の迫力ある見事なアンサンブルを満員のホールいっぱいに響かせた。

行進曲やコンクール課題曲、ジャズ、スクリーンミュージックの3部に分けて全14曲を演奏した。第2部のジャズではリラックスした雰囲気で往年のスタンダード・ナンバーを披露=写真。第3部のラストでは映画『スター・ウォーズ』のメドレー。迫力ある演奏を響かせ、聴衆の大きな拍手を受けていた。 -

中島さん2連覇 地蜂の巣コンテスト

上伊那を中心とした地蜂(クロスズメバチ)愛好者が育てた巣の重さを競うコンテストが28日、伊那市西箕輪のみはらしファームであった。本年は31人が出品し、岡谷市川岸の中島義昭さん(60)が2年連続優勝を果した。巣の重さは4・97キロだった。

地蜂とのかかわりを楽しみながら蜂資源の増殖を図るため1997年に発足した伊那市地蜂愛好会(小木曽大吉会長、会員約100人)の主催。地蜂コンテストは10回目となり、本年も会員らが丹精込めて育てた巣が出そろった。

小木曽会長は「今年の夏は暑すぎて蜂にとっても過しにくかった。そんな中でも会員らはよく頑張って育てたと思う」と話していた。

入賞したのは次のみなさん。

(1)中島義昭(岡谷市)4・97キロ(2)安藤佳宣(原村)4・705キロ(3)宮下忠士(駒ヶ根市)4・28キロ(4)藤森政美(下諏訪町)4・01キロ(5)小木曽大吉(伊那市)3・78(6)小坂樫男(伊那市)3・73キロ

2年連続優勝を果した中島さん -

伊那市やまびこソフトボール連盟 30周年記念式典

40歳以上の愛好者でつくる「伊那市やまびこソフトボール連盟」(田中春男会長)は28日夕、同市狐島のJA上伊那本所フラワーホールで30周年記念式典を開いた。関係者約70人が集まり、連盟発足からこれまでを振り返りながら節目を祝った。

あいさつに立った30周年記念実行委員の北村弘委員長(みすずクラブ監督)は「これからを担う人たちを育てながらソフトボールの町、伊那市が発展することを願う」=写真。来賓の小坂樫男市長も「若い世代の育成を支援していってほしい」と期待した。

30周年記念式典のほか、活動拠点である富士塚スポーツ公園グラウンドに「八重シダレザクラ」の苗木1本を植樹し、記念誌180部を制作した。

やまびこソフトボール連盟は1978(昭和53)年に発足した。現在は市内に9チームがあり、年一回のリーグ戦と秋のトーナメント戦を展開し、ソフトボールの親ぼくの輪を広げている。 -

南箕輪村第20回駅伝大会

南箕輪村の第20回駅伝大会は28日、南箕輪小学校校庭スタート、村役場駐車場ゴールの村内1周13区間23・085キロであり、神子柴チームが1時間24分44秒で優勝した。20回大会を記念し、第1区は園児らが南箕輪小校庭を力走し大会を盛り上げた。

参加は地区対抗で10チームとオープンの2チーム。1区の南箕輪小校庭では、スタートの号砲と同時に園児が元気に走り出し、校庭1周0・185キロを1チーム4人の走者でバトンをつなぎ、2区を走る小学生女子の選手にバトンを渡した。

小学生女子は、例年役場駐車場スタートだが、今回は校庭を1周した後、公道に出て第3走者の待つ塩ノ井公民館を目指した。

結果は次の通り。

◇総合 (1)神子柴(2)北殿(3)大泉

◇個人 ▽1区=(1)沢尻チーム37秒(2)北殿チーム(3)大泉チーム▽2区=(1)春日幸治(消防団)6分06秒(2)横道徹也(OFD)(3)倉田雅美(北殿)▽3区=(1)唐沢和夫(大泉)5分27秒(2)藤沢清人(田畑)(3)高木幸伸(神子柴)▽4区=(1)関口高志(沢尻)4分39秒新(2)唐沢裕二郎(神子柴)(3)飯塚義博(中込)▽5区=(1)増田樹(神子柴)7分32秒(2)田中紀久(大泉)(3)増田宗輝(北殿)▽6区=(1)藤沢勇(田畑)7分11秒(2)清水智成(大泉)(3)清水泰志(北殿)▽7区=(1)宮沢徹也(南殿)7分26秒(2)高木幸次(神子柴)(3)有賀貴之(南原)▽8区=(1)北原拓真(田畑)13分50秒新(2)倉田庄一郎(北殿)13分59秒新(3)中村秀雄(大泉)14分07秒新▽9区=(1)原誠太郎(大泉)4分29秒新(2)大島義史(神子柴)(3)原元紀(OFD)▽10区=(1)北原章裕(OFD)5分40秒新(2)砂川翔(北殿)5分48秒新(3)高橋篤実(田畑)▽11区=(1)佐藤崇弘(北殿)4分38秒(2)唐沢真三郎(神子柴)(3)有賀裕光(南殿)▽12区=(1)斉藤信司(神子柴)10分56秒(2)伊藤明久(沢尻)(3)松村千尋(南原)▽13区=(1)兼子拓矢(南殿)6分26秒(2)唐沢京也(大泉)(3)太田誠(神子柴) -

みのわもみじカップ第2回フェンシング大会

みのわもみじカップ第2回フェンシング大会(長野県フェンシング協会主催)は28日、箕輪町民体育館で開いた。県内唯一の小中学生全国大会として昨年初開催し、2年目の今年はフェンシング世界大会カテゴリーであるカデ(14歳以上縲・7歳未満)のエペとサーブル種目を新たに加え、全国から148人が出場した。

小中学生フルーレ個人戦と新設2種目の計3種目に1都1府9県から24チームが参加した。フルーレは男女混合のバンビの部、小学3・4年男子・女子、小学5・6年男子・女子、中学男子・女子の種別で競った。

県フェンシング協会はカデ2種目の採用で、日本フェンシング協会の公認大会を目指し、ランキングポイントにつながる全国的な大会を目指す。今回は中学生、高校生の40人が出場した。

結果は次の通り(敬称略)。

◇フルーレ▽バンビの部=(1)今井勇樹(ワセダクラブ小1)(2)武野涼(松戸柿ノ木台スケルマ小2)(3)尾矢陽太(中京大学Jr.小1)▽3・4年男子=(1)古俣聖(新潟Jr.フェンシングクラブ小4)(2)西藤俊哉(NAGANO・Jr.F・C小4)(3)阿部悠吾(SEIROU・Jr.フェンシングクラブ小4)▽3・4年女子=(1)小林かなえ(SEIROU・Jr.フェンシングクラブ小4)(2)木村百花(おおたスポーツ学校小3)(3)大塚雛乃(磐田フェンシングクラブ小4)▽5・6年男子=(1)松山恭助(ワセダクラブ小5)(2)馬場侃也(NAGANO・Jr.F・C小6)(3)竹田陸人(東京フェンシングスクール小5)▽5・6年女子=(1)奥田彩野(鳥羽フェンシングクラブ小5)(2)宮枝桃子(松戸柿ノ木台スケルマ小6)(3)伊藤真希(大垣Jr.フェンシングクラブ小5)▽中学男子=(1)河西俊介(箕輪中3年)(2)松山大助(ワセダクラブ中1)(3)伊藤真(大垣Jr.フェンシングクラブ中2)▽中学女子=(1)安田有希(大垣Jr.フェンシングクラブ中3)(2)川村理紗(同中2)(3)山岡珠子(鳥羽フェンシングクラブ中2)

◇エペ▽カデ男子=(1)星野礼央和(沼田フェンシングクラブ中3)(2)角田顕(沼田高1)(3)田村直樹(同)▽カデ女子=(1)安井章恵(沼津東高1)(2)寺沢知世(赤穂高1)(3)工藤由紀(同)

◇サーブル▽カデ男子=(1)今井康友(上農高1)(2)小林豊(伊那北高2)(3)星野万里(沼田高1)▽カデ女子=(1)小林彩乃(沼田女子高1)(2)野村恵美(赤穂高1)(3)田村紀佳(高崎歯科大付属高1) -

第5回もみじ湖夢まつり

第5回もみじ湖夢まつりが28日、箕輪ダムイベント広場であった。さわやかに晴れ渡った広場には家族連れらが多く集まり、紅葉を眺めながらイベントを楽しんだ。実行委員会(信州もみじ湖夢くらぶ)主催。

畜産などで利用する約300キロの飼料用ロールを転がす第4回ロール転がし大会は22チームが参加。4人1組で25メートルの直線コースを往復し速さを競った。前半の快走とは裏腹に後半は力尽きて順位争いから脱落したり、ロールがコースを外れて斜めに進んでしまうチームもあり、会場を沸かせた。

結果は1位長岡区、2位南小河内公民館、3位あたまでっかち、4位のらっこ。優勝チームには1人10キロずつの米が贈られた。

来場者には搾りたて牛乳や、きのこ汁が振舞われ、爆笑ライブショー、みのわ太鼓演奏、ダンス発表などのステージ、ゲームや乗馬体験などを楽しんでいた。 -

伊那千秋会第48回菊花大展示会

伊那千秋会(30人、福沢英夫会長)の第47回菊花大展示会が28日、南箕輪村の大芝高原屋内運動場で始まった。約500点の見事な菊が並び、来場者は出来栄えに関心しながらゆっくりと鑑賞している。

作品は会員が丹精込めて育てた大輪菊、大輪菊競技花、盆栽菊、懸崖菊、木添え作、だるま作り、切花など。点数に制限を設けず、多い人で50点近くを出品した。27日の審査会で、総合第1位の知事賞に南箕輪村大泉の原節子さんの「久米満山」が選ばれた。

福沢会長は、「夏が暑くて虫も多く、栽培に苦労した。早稲の立ち菊は早く咲いてしまい、懸崖や盆栽は会期に間に合わないなど今年は本当に難しかった」という。「1年かけて作ってきた菊。ぜひ見ていただきたい」と話している。

会場では、会員が育てた福助作り、だるま作り、菊苗を販売している。展示は11月3日まで。時間は午前9時縲恁゚後5時。最終日は正午まで。

入賞者は次の皆さん。

【知事賞】(総合第1位)=原節子「久米満山」

【大輪菊の部】▽全日本菊花連盟会長賞=原節子▽上伊那地方事務所長賞=福沢英夫▽伊那市長賞=小林芳雄▽南箕輪村長賞=松沢政文▽伊那市議会議長賞=福沢住子▽伊那市教育委員会賞=太田清子▽伊那商工会議所会頭賞=小沢つね子▽信濃毎日新聞社賞=伊藤章▽中日新聞社賞=登内あい子▽優等賞=伊藤忠一▽1等賞=伊東文江▽2等賞=北原昭江▽3等賞=細井武人

【競技花の部】▽伊那千秋会長賞=太田清子▽信濃毎日新聞社賞=小林芳雄▽聖光房印刷賞=伊藤鶴之助▽優等賞=北原昭江▽1等賞=伊東文江▽2等賞=小松一幸

【だるまの部】▽南箕輪村長賞=小林芳雄▽信濃毎日新聞社賞=登内あい子▽優等賞=原節子

【ふくすけの部】▽南箕輪議長賞=登内あい子▽伊那毎日新聞社賞=小林芳雄▽優等賞=原節子

【盆栽、懸崖、杉木立の部】▽全日本菊花連盟会長賞=小林芳雄▽上伊那地方事務所長賞=松沢政文▽伊那市長賞=太田清子▽千秋会長賞=原節子▽長野日報社賞=小松一幸▽優等賞=川上節男

【切花の部】▽小林審査委員賞=福沢住子▽信濃毎日新聞社賞=小林芳雄

【自由花壇の部】▽伊那商工会議所会頭賞=原節子▽有線放送農協賞=松沢政文▽千秋会長賞=小林智子

【木添え作の部】▽信濃毎日新聞社賞=松沢政文▽千秋会長賞=原節子

【新人賞】▽千秋会長賞=北原昭江 -

宮田村消防団バイク隊にジャケット貸与

災害発生時に機動性を生かして情報収集などを効果的に行おうと今年4月に発足した宮田村消防団のバイク隊に防寒ジャケット6着が新たに配備された。28日に行われた消防団の秋季訓練に合わせ、6人のバイク隊員への貸与式が行われた。ジャケットは紺とオレンジのツートンカラーで、背中に白の反射材で「宮田村消防団」と文字が入っている=写真。隊員は「これを機にさらに訓練に励み、万一の際の任務遂行には万全を期して当たりたい」と決意を新たにしている。

ジャケットの購入費は消防団員公務災害補償等共済基金の安全装備品整備等助成金を充てた。 -

道の駅「花の里いいじま」100万人達成

飯島町七久保の広域農道沿いにある道の駅「花の里いいじま」(駅長・高坂宗昭町長)は2002年8月オープン以来の利用者(レジ通過者)が今月20日に100万人を超えたとして28日、記念セレモニーを開いた。高坂駅長など関係者約20人が出席し、くす玉を割って記録達成を祝った=写真。高坂駅長はあいさつで「最初の50万人達成までに2年10カ月かかったが、その後の50万人には2年4カ月しかかからず、約半年短い。加速度的に利用者が増えていることになる。今後も150万人、200万人達成に向け、多くの人に愛され、利用してもらえるよう、関係者一同努めていきたい」と述べた。

セレモニーには地元の信州飯島お陣屋太鼓が登場し、景気の良い音を響かせた。祝いのもちつきが行われ、つき上がったもちが利用者らに無料で振る舞われた。 -

ペーパーブリッジコンテスト表彰

ボール紙で「夢の橋」を作るペーパーブリッジの07年度コンテストを飯島町の飯島、七久保の2小学校5年生90人を対象に行った国土交通省飯田国道事務所(関沢俊明事務所長)は28日、入賞者の表彰式を飯島町の町文化館で開いた。関沢事務所長が入賞した児童らに賞状と記念品を手渡した=写真。文化館のホワイエに展示された入賞作品の出来栄えに、訪れた人たちは感心しながら眺めていた。 コンテストは毎年行っているが、今年度は国道153号線伊南バイパスの飯島工区が着工したことから飯島町の2小学校を対象とした。上位10作品は「建築技術フェア2007in中部」(11月7、8日、名古屋市)に出品される。

入賞者は次の皆さん。

▼最優秀賞=平野玲名(飯島)▼優秀賞=中塚無我(飯島)横前真美(同)片桐亜耶(七久保)▼努力賞=上山美咲(七久保)小山竜矢(飯島)森脇凪砂(同)▼アイデア賞=小河鮎美(飯島)▼美術デザイン賞=神田風音(飯島)▼構造デザイン賞=嶋崎歩(七久保)▼審査員特別賞=窪田あさか、宮下大河、宮下萌美、大場博之(以上七久保)久保口希恵、奥田愛実(以上飯島) -

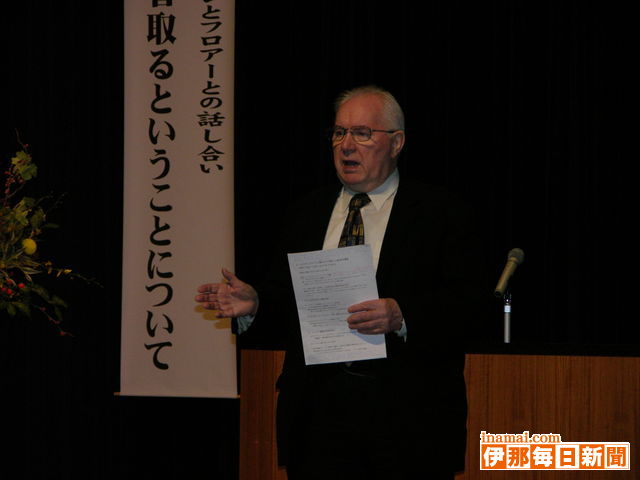

「麦の家」福祉実践研究集会

「いのちに寄り添うなかで死を看取るということ」をテーマに社会福祉法人「麦の家」は28日「第2回地方の福祉実践研究集会」を中川村の村文化センターで開いた。基調講演として東京・生と死を考える会の名誉会長で上智大名誉教授のアルフォンス・デーケン博士の「生と死 そしてユーモアを考える より良き死の看取り」が行われた=写真。麦の家の松本栄二理事長の講演「生と死を選ぶことのできる場を創る」が行われたほか、パネル・ディスカッションでは「死を看取るということについて」をテーマに、駒ケ根市の大法寺住職藤塚義誠さん、伊那中央病院脳外科病棟看護師長油井京子さんなど4人のパネリストらが意見を交えた。

哲学が専門のアルフォンス・デーケン博士は生と死の意義について流ちょうな日本語で話し、「笑いは悲嘆と緊張を和らげる。ユーモアは愛と思いやりの表れだ」自らもユーモアを交えて楽しく笑顔で語った。 -

健康な里山目指し 西春近でセミナー

伊那市の西春近自治協議会や区長会などは28日、同地区小出3区の白沢沢周辺山林で災害に強く、獣害を減らすための山づくりを考える「里山セミナー」を開いた。地域住民ら約60人が参加し、信州大学農学部(南箕輪村)の研究者と一緒に山林を歩きながら現状を把握し、「健康な山」をつくるための助言を受けた。

昨年7月の豪雨災害を契機に手が入らず荒れてる里山に目を向けるためのセミナーで3回目。これまでに被災地の前沢川を見学していて、この日は信大田園環境工学研究会の木村和弘教授(農山村環境学)ら4人が講師を務め、土石流危険渓流の白沢沢の砂防ダム建設地と市有林の犬田切林道沿いの2カ所を現地見学した。

砂防ダム建設地では山地環境保全学専門の岡野哲郎教授が現存する森林を利用した災害対策などを説明。「間伐などの木材の質を上げるための林業の仕事が対策につながる」とし、地面の日当たりを良くすることで周囲に下草などが生え、土砂流出を抑えることができると話した。

そのほか、獣害対策としてイノシシやサルなどが住みやすいやぶを里山には作らないことなどの助言があった。

現場では樹種や所有者を記した図面を配布。木村教授は「現地でただ森林を眺めるだけでなく、防災マップなどさまざまな図面を重ね合わせ、一つの視点だけでなく里山づくりを考える必要がある」などと指摘した。

西春近自治協議会の橋爪俊夫会長は「長い目で見た山づくりを考えていきたい」とし、来年もセミナーを実施する予定。次回は間伐材の有効利用の方法について学びたいと考えている。 -

梅が里の親王物語を奈良・五條市で紙芝居上演

宮田村の住民有志でつくる村おこし実行委員会(平澤英夫委員長)は27日、村が「梅が里」と呼ばれる由縁になったゆかり深い奈良時代の皇族・他戸(おさべ)親王をまつる奈良県五條市の御霊神社例祭に参加した。親王の生涯を物語にした大型紙芝居を上演。氏子のほか会場には吉野晴夫市長も姿を見せ、交流を深めた。

宮田村には親王が詠んだとされる和歌があり、同委員会はその伝承をもとに物語「おさべ親王と梅が里」を創作。

五條市で親王が没したことも分かり、以来御霊神社例祭に参加するようになって5年目を迎えた。

紙芝居の上演は4年目だが、今では例祭行事の一つとして定着。

この日も子どもたちをはじめ100人以上の氏子が見つめるなか、数百キロ以上離れた遠い信州の地に伝わる親王の物語を聞かせた。

神事にも参加したほか、親王と母親の井上内親王の墓も参拝。

今年6月には御霊神社の藤井治宮司が宮田村を訪問するなど相互交流も始まっており、同委員会メンバーの田中一男さんは「宮田村の認知度も年々高まっており、今後もつながりを深めていければ」と話した。 -

11月4日に県文で第37回長野県高校ギターマンドリンフェスティバル

県内高校のギター・マンドリン専門部が一堂に会する「第37回長野県高校ギターマンドリンフェスティバル」が11月4日、伊那市の県伊那文化会館である。今年で37回目となるが、中南信地区での開催は初めて。フェスティバルに出場する伊那弥生ヶ丘高校器楽クラブ部長の広瀬紗恵花さん(17)は「毎日頑張って練習しており、今年は優勝を狙っている。弥生の持っている素晴らしいものを出していきたいので、ぜひその成果を多くのみなさんに聞いてほしい」と呼びかける。

ギターマンドリンクラブに所属する県内の高校生が日ごろの成果を発表するとともに親ぼく、交流を深めている同フェスティバルは、全日本高等学校ギターマンドリン音楽振興会長野県支部などが毎年開催しているもので、全国フェスティバル出場校の選抜を兼ねている。

上伊那からは、昨年2位となった伊那弥生ヶ丘高校器楽クラブのほか、赤穂高校器楽部が出場。全国フェスティバル出場を目指してこれまでの成果を披露する。

演奏会は一般にも公開され、開演は午後1時(開場は午後12時半)。入場料500円となる。

問い合わせは長野県高等学校文化連盟ギター・マンドリン専門部事務局赤穂高校器楽部顧問(TEL0265・82・3221)へ。 -

東春近地区協議会 シダレザクラ苗木20本植樹

伊那市の東春近地区協議会は27日、同市が本年度から取り組み始めた「地域づくり活動支援金」の交付を受け、地区の景観づくり事業の一環でシダレザクラの苗木20本を三峰川や天竜川の堤防沿いなどに植えた。

地域住民でつくる「よりあい東春近会議」が進める、地元の堤防沿い道路を利用したウォーキングロードづくりに呼応した活動。協議会は特色ある景観づくりに向け、支援金50万円を使いシダレザクラの苗木を購入したり、植床整備をしたりした。

ウォーキングロードを構想する三峰川、天竜川沿いの「川コース」と河岸段丘上下道を巡る「山コース」の7個所で作業。協議会理事、よりあい会議、地元マレットゴルフクラブメンバーら約70人が参加し、来春の花の開花を期待し、丁寧に植えていった。 -

こころの病気について学ぶフォーラム

精神障害と心の健康について理解を深めてもらおうと県伊那保健所、上伊那郡市精神保健福祉協議会と駒ケ根市は27日「こころの講演会 社会復帰推進フォーラム」を駒ケ根市の駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。保健補導員、民生委員など約100人が集まり、精神科医で上田市の滝沢病院院長吉田朋孝さんの講演「こころの病気について学びましょう うつ病について、メンタルヘルスって」を聴いたほか、駒ケ根市の精神保健福祉施設の発表を聞いた。

精神鑑定が専門という吉田さんは「現代のようにストレスの要因が多い時代では誰もが心の病気を持つ可能性がある」とした上で「一番大切なのは予防。ストレスを発散してリラックスした生活を送ることが重要」と話した=写真。

フォーラムは伊那保健所管内で年2回行われていて、11月には箕輪町でも同様の内容で開く。 -

赤穂文化祭

第40回記念赤穂文化祭が28日まで駒ケ根市の赤穂公民館で開かれている。赤穂公民館と同館文化団体協議会主催。陶芸、写真、絵画、書道、工芸、生け花など、各種文化団体らによる見事な作品が会場いっぱいに展示されている=写真。訪れた市民らは「すごいね」「大したもんだ」「よくできてるね」などと感心しながら作品を鑑賞していた。27日には煎茶、そば打ち、針金細工などの無料ワンポイント体験コーナーが設けられ、連れ立って訪れた親子などでにぎわった。

28日は午前10時から古田人形芝居が上演されるほか、午後1時からは歌や踊り、詩吟などのステージ発表が行われる。 -

中学生サッカー「上伊那フェスティバル」

第6回中学生サッカー「KAMIINA FESTIVAL」は27日、伊那市陸上競技場や赤穂中学校グラウンドなど上伊那地区9会場で始まった。地元10チームを含む県内外の計37チームが熱戦交流を繰り広げている。市総合型地域スポーツクラブ東部地区クラブ、上伊那サッカー協会主催。

大会は他地区との親ぼくや上伊那サッカーのレベルアップなどを目的とし、県外から東京、新潟、岐阜、愛知の5チームなどが参加。28日までの2日間の日程で交流試合が組まれ、全チームが一日2試合ずつ戦う。

初日は雨が降りしきる中、選手たちが足元を滑らせながらフィールドを縦横無尽に駆け回った。体を張ったゴール前の競り合いや相手ゴールを目指したドリブル突破など、気迫のプレーを見せた。 -

箕輪町郷土博物館特別展「道~みのわの古道をめぐって~」始まる

箕輪町郷土博物館で27日、特別展「道縲怩ンのわの古道をめぐって縲怐vが始まった。「道」をテーマに、村人や旅人が行き交った町内の古道や道にまつわるエピソードなどを紹介している。

コーナー「町内の街道をたどってみよう」では、伊那街道や岡谷街道を模造紙に記し、本陣や問屋、薬師堂、道標などを、現存するものは写真付きで説明。「歩いてみよう おすすめスポット」で清水庵(観音堂)、松島神社、大出城跡なども紹介している。

「道にまつわる4つの話」コーナーは(1)十辺舎一九、みのわに来たる!縲恤カ政2年の大出書画会縲・2)御荷物争奪戦縲恍・nと宿場の争い縲・3)幕末みのわの一大事縲恊・ヒ浪士通過と松島宿縲・4)貞十郎、伊勢へ行く!縲恪]戸時代のお伊勢参り縲・で、十辺舎一九の書画、松島宿問屋の看板、水戸浪士所持の槍と陣笠なども展示している。

「道行く人々を見守って縲恊g近な石造物縲怐vのコーナーもある。

会期は11月25日まで。期間中の祝日(11月3日、23日)は開館。入館無料 -

木下区民文化祭きょうまで

箕輪町木下区の第17回区民文化祭が27日、木下公民館で始まった。「広めよう!夢と仲間と郷土の文化」をキャッチフレーズに、区民の作品展示や音楽芸能ステージなどでにぎわった。28日まで。

展示は、小学生と中学生の書道や絵画、子育てサークルの幼児の写真、手芸品、ちぎり絵、陶芸、刻字、写真、山野草、山車飾り、箕輪工業高校生徒作品など多彩にそろった。区民が鑑賞に訪れ、会場内のお茶席も体験して楽しんだ。

夜は音楽芸能ステージで、コーラスや民謡、舞踊、ダンスなど23プログラムで盛り上がった。

28日は午前9時半縲恁゚後3時。子どもの広場(午前9時半縲恊ウ午)、とん汁サービス(午前11時縲恁゚後2時)、演芸のステージ(午後1時縲・時半)。箕輪特産品、切花、おやき、シクラメンの販売コーナーなどもある。 -

美空ひばり歌の里まつり出演

箕輪町

工藤志づ子さん

箕輪町の伊那プリンスホテルであった第10回美空ひばり歌の里まつりで、「ひばり&スカイ」の生演奏で「長崎の蝶々さん」を熱唱した。

「ステージに上がるまではドキドキだけど、上がったら最高に幸せ。緊張することなど忘れて、うれしいほうが先。ひばりちゃんの演奏をしていた人の演奏で歌えるんだから、本当にハッピーで、気持ちよく歌えました」

全国各地からひばりファンが集まるまつり。地元上伊那からの出演は数人と少ないが、第1回から欠かさず美声を披露している。

「ちょっとだけど声が似てると言われる。決してまねしてるわけじゃないけど、自然とひばりちゃんになっちゃう」。当初はカラオケで歌ったが、まつりでバンドを招くようになってからは、「生は全然違う。気持ちの入り方が違ってしまう」と、ずっと生演奏で歌っている。

箕輪町三日町にある美空ひばり歌の里資料館の館長と、趣味の民謡を通して知り合いだった縁で、同館が開館してまもなく県内在住者でつくったひばりファンの集まり「アルプス会」に参加。皆で美空ひばりの曲を歌ったり、イベントに参加するなどしていた。

ファン活動だけでなく多趣味で、民謡は唄と三味線を習い、これまでに日本武道館での全国郷土民謡大会に2度出場した。歌うのも健康にいいけど体が大事-とスイミングも続け、今年からはジムにも通っている。

カラオケサークルにも所属し、5年ほど前からボランティアで福祉施設を訪問。お年寄りも知っている「柔」「港町十三番地」などを歌う。「歌は、ひばりちゃんオンリーでいこうと思って。これからは年10回くらいは行くと思う」。町内をはじめ伊那市、駒ヶ根市、下諏訪町などの施設訪問は、ライフワークの一つになっている。

「加齢と共に趣味を見つけないと老けちゃう。趣味があれば気持ちも若くいられる。好きなことができて、人一倍幸せだと思ってる。家族が理解してくれるからできるのね」

口ずさむくらいならいいが、実際に歌うとなると何を歌っても難しいという美空ひばりの歌だが、「まつりが続く限りはステージに出たい。1年間楽しみにしているから」。好きな曲は「車屋さん」「関東春雨傘」「ある女の詩」など。これらの曲も今後ステージで歌いたいと考えている。(村上裕子) -

いいちゃん文化祭

飯島町中央公民館主催の07年度いいちゃん文化祭が27、28日、飯島文化館で開かれている。初日は町内文化団体、公民館講座受講生の書道や陶芸、俳句、短歌、絵画、バッチワークキルト、写真など数百点を展示し、日ごろの精進の成果を披露したほか、囲碁や折り紙、お手玉、染色など各種体験も行われた。

激しい雨の中、続々と訪れた町民は生花や盆栽に深まりゆく秋を実感したり、各会場に並べられた会員や受講生がらが製作した絵画、手芸、木目込人形、書道などの力作を鑑賞。「すばらしい出来映え」「手のこんだ作品だ」としきりに感心していた。

また、映画会「それでもボクはやってない」は午前、午後2回上映され、数百人が鑑賞。深刻な社会問題になっている痴漢冤罪事件を通して、日本の刑事裁判制度の問題点について考えを深めた。

28日は展示のほか、イラスト道場、折り紙、木工、ミニリースづくり、冠バッチ、機織など各種体験。21団体が出演する芸能祭は午前9時30分から行なわれる。 -

飯島中学校統合50周年記念式典盛大に

飯島町の飯島中学校で27日、統合50周年記念式典が生徒や保護者、同窓会員、実行委員ら約500人が出席し、盛大に開かれた。同窓生の思い出話で50年の歴史を振り返り、テーマソング「光のらせん」で節目を祝い、さらなる発展を誓いあった。

大人(実行委員)と生徒が協力して進行した式典は、吹奏楽部の「ファンファーレ」で開式。織田信行実行委員長は「昭和33年(1958年)の統合から8450人の優れた卒業生を輩出し、地域や県内外で活躍している。飯島中は地域の心を育む拠点、学校と地域、保護者の力で飯島中に輝かしい未来を」とあいさつ。

生徒を代表し、松村知明生徒会長は「多くの人々の努力、協力、支えあいがあって、今日の飯島中があることを胸に、飯島中の生徒として誇りを持ち、地域に貢献できる人間になりたい」と述べた。

この後、時代を変えて、同窓生4人が映像を交えて思い出を語った。このうち、統合時2年生だった伊藤章男さんは「校舎は今のグラントの位置にあり、げたばき、白布かばんで通学した」。また、統合30周年に節目に在学していた宮下衛さんは「30周年記念として、文化祭の名称を公募し、清龍祭にした」と話し、生徒らの興味を誘った。

この後、生徒代表が多額寄付者や絵画などの寄贈者へ感謝状を贈呈。テーマソング「光のらせん」の披露、最後に全員で「ふるさと」を響かせ、感動的な式典を締めくくった。 -

伊沢修二先生記念音楽祭

高遠町出身で、東京音楽学校(現東京芸術大学)初代校長・伊沢修二の偉業を顕彰する記念音楽祭(実行委員会主催)が27日、伊那市であった。地元の小中高生、芸大音楽学部4年生オーケストラらが出演。会場に響き渡る音色と歌声で観客を魅了した。

音楽祭は21回目。本年は一人でも多くの市民に演奏を聞いてもらい、郷土が誇る偉人・伊沢修二を学ぶきっかけにしたいと高遠町文化体育館、県伊那文化会館の2会場に分けた。

バイオリン、ビオラ、チェロ、トランペットなど約80人で構成する芸大オーケストラは「フィガロの結婚序曲」「連作交響詩『わが祖国』よりヴルタヴァ(モルダウ)」などを演奏。「レクイエム」に地元のコーラスグループなどでつくる伊沢修二先生記念音楽祭合唱団、「大地讃頌」に市内中学校合唱団がそれぞれ加わった。会場から「ブラボー」の声とともに、大きな拍手が沸いた。

高遠会場では、高遠小5年生のオペレッタ、高遠北小5年生の戦争を題材にした朗読劇、高遠中や高遠高の合唱などがあった。

1812/(木)