-

KOA匠の里(飯田市)

育った雑木林で収穫祭

KOA(本社・伊那市、向山孝一社長)は12日、飯田市桐林の生産拠点「匠の里」で下伊那収穫祭を開いた。92年の開設の際に、社員らで植えたコナラやクヌギなどは立派に成長し、黄色や紅に色づいた雑木林に囲まれて、取引き先や地元住民・社員の家族などが秋の日を楽しんだ。

3日に箕輪町のKOAパインパークであった収穫祭とともに11回目。KOA社員が日頃の感謝の意を込めてさまざまなアトラクションなどを行うもので、下伊那感謝祭ならではの社員が育てた米や野菜の青空市のほか、海鮮焼・やきそば・やきとり。五平餅などの屋台が並んだ。

オープニングでは、KOAが作る抵抗器が、田舎の生活にどのような影響を与えたかを描いた寸劇もあった。

実行委員長の元島敏夫業務グループマネージャーは「11回目ということで、新たな気持ちで再スタートしようという思いを込めた。抵抗器にからめた寸劇も、過去にKOAの果たした役割を確認し、未来に向けて新しい挑戦をしようという意図」と話した。

向山社長は「桐林は、かつてギフチョウが生息する雑木林だった。飯田市の造成で伐採されてしまったので、社員で植えた。下草にギフチョウのエサになるカンアオイやカタクリも植えた。そういう林の中での感謝祭は、ここ独特の温かみがある」と話した。 -

女子バレーブロックトーナメント「ミューズ」が2連覇

宮田村女子バレーボール会の第15回ブロックトーナメント戦が10日閉幕し、河原町の女性を中心にした「ミューズ」が1セットも失うことなく2連覇した。

同大会は既婚者が対象で12チームが参加。4つのブロックの勝者がこの日、村農業者トレーニングセンターで決勝トーナメントを戦った。

昨年と同じ顔ぶれとなった決勝戦は、一進一退の熱戦。ミューズは、ツーオーの多彩なトス回しと鋭いサーブに苦戦した。

しかし、徹底的にレフトに集め強打で1セット目を逆転で先取。

2セット目もリードを許したが、緊張感は途切れることなく、相手の反撃を絶った。

今季はチームを引っ張ってきたベテラン3人が去り、ぎりぎりの人数でリーグ戦や今回のトーナメント戦を戦ってきた。

「厳しい時もあったが、若手もよく補ってくれた。チームワークの良さが勝因」と湯澤千代子主将。「来季の目標は3連覇。リーグ戦も優勝したい」と話していた。

ブロックトーナメント上位結果は次の通り。

(1)ミューズ(2)ツーオー(3)若葉(4)河原町 -

石沢KSCが2冠、青春リーグは大田切が初代王者に

宮田村ナイターソフトボール会(石沢茂男会長)は10日、今季の全日程を終えて閉幕式を宮田球場で開いた。リーグ戦、トーナメント戦とも石沢KSCが優勝し、史上初の2冠を達成。45歳以上を対象に初めて実施した「ますます青春リーグ」は大田切リバーズが制し、初代王者となった。

石沢KSCは強力な打線を軸に、守備力も安定。11チーム総当りで半年に及んだリーグ戦を、終盤の1敗だけで乗りきった。

昨年は同率首位で並んだが、総得点で2位に。悔しい思いをした末の2年ぶりの美酒に石沢茂男監督は「昨年負けたので、今年は全員勝利にこだわった」と振り返る。

来春に開かれる上伊那大会の出場権も手にしたが「いつも初戦で敗退しているので、何とか1勝したい」とも話していた。

消防操法大会の練習で本戦が中断される6月に開いた「ますます青春リーグ」には5チームが参加。本戦もベテランばかりで戦う大田切リバーズが実力を発揮した。

代表の後藤勉さんは「本戦は若い選手が多く、どうしても玉足が早いが、青春リーグは勝つことができた。もっとチームが増えれば、さらに盛りあがると思う」と話していた。

石沢KSCが2冠のため、上伊那大会出場のもう一つの枠はリーグ戦2位の河原町クラブが得た。

本リーグ戦最終結果は次の通り。

(1)石沢KSC(2)河原町クラブ(3)トリケラトプス(4)南割スリーフォー(5)リバーズ(6)北割クラブ(7)大久保スターズ(8)エラーズ(9)中越クラブ(10)南割1班(11)大田切リバーズ -

農業委員会が建議

駒ケ根市農業委員会(清水千博会長)は10日、市役所を訪れ、中原正純市長に「農林業施策に関する建議」を手渡した=写真。清水会長は「06年度予算編成に当たり、足腰の強い農林業の構築に向けてこの建議の内容を市の施策に反映させてほしい」と訴えた。中原市長は「前向きに受け止め、施策に反映するよう精いっぱい努力したい」と述べた。

建議は(1)農業施策(2)農業環境施策(3)担い手の確保・育成(4)中山間地域における農業施策(5)林業施策窶狽フほか、国・県に対する要望などを盛り込んでいる。主な項目は▽地産地消の要望に応えられる販路拡大のための総合施設の設置▽特産品の開発・導入▽制度資金借り入れに対する利子補給交付金の拡充▽集落営農組織への助成▽幹線水路の抜本的対策▽農村女性の活動支援窶狽ネど。 -

磐田市とゲートボールで交流

8日、駒ケ根市と友好都市協定を結ぶ静岡県磐田市のゲートボール協会(大島敏男会長)会員ら約30人が駒ケ根市を訪れ、県ゲートボール連盟駒ケ根支部(小原淳一支部長)の会員らと親善大会を通じて交流を深めた=写真。同市のアルプス球場で開かれた開会式では互いに土産を交換したり「久しぶりですね」「お元気でしたか」などとあいさつが飛び交うなど、あちこちで和やかな笑顔がこぼれた。小雨の降るあいにくの天候となったが、参加者らはそれぞれのコートで試合を楽しんだ。

親善試合は年1回、両市で交互に開かれていて今年で十数回目になるという。 -

高齢者クラブ視察交流会

03年4月に2町1村が合併してできた岐阜県山県市の老人クラブ連合会員ら約80人が8日、駒ケ根市を訪れ、駅前ビル・アルパで駒ケ根市高齢者クラブ連合会員らと交流した。山県市老人クラブ連合会の平井克己会長が「当市は合併3年目の新しい市。老人クラブの活動もまだ手探りの状態だ。駒ケ根市のクラブは健康づくりなどに積極的に取り組んでいて先進的だと紹介を受けてやって来た。ぜひ教えを請いたい」とあいさつ。駒ケ根市高齢者クラブ連合会の池上重雄会長は「当クラブの活動はすべてが健康づくりにつながっている」として活動の内容を資料やビデオなどで詳しく説明した=写真。山県市のクラブ会員らは時折感心したようにうなずいたり、メモを取ったりしながら熱心に話に聞き入っていた。

-

箕輪町06年度保育料を本年度中検討へ

箕輪町保育料審議委員会(星野和美委員長)は9日、06年度保育料を本年度中に検討するため、平沢豊満町長の白紙諮問を受けて審議を始めた。

委員会は今年6月の05年度保育料答申時に、(1)今後保育料の検討は前年度中に行うこと(2)十分なコスト分析を行うこと(3)箕輪町保育料徴収金額表の、階層・年齢区分の見直しを検討すること-という付帯事項3点をつけていた。今回、前年度中検討の付帯事項に基づき委員会を再開した。

町長は、「近隣の実態を確認いただき、町としての方向付けを答申いただきたい。建設的な意見をうかがいたい」と白紙諮問。星野委員長は、「少子化がからむ子育て支援の重要な審議。十分に住民の意識も考慮して検討していきたい」とあいさつした。

町は、04年度保育園運営費決算額、保育園児童年齢別保育士数、児童数、郡内の06年度保育料改定動向などの資料を説明した。委員会は今後、コスト分析、階層・年齢区分の見直しを挙げた残りの付帯事項を併せて検討していく。 -

知事と箕輪町長が懇談

田中康夫知事は9日、箕輪町役場を訪問し平沢豊満町長と懇談した。

知事は県の組織再編案などを説明。平沢町長は、農業振興地域指定解除のスピード化などを要望した。

知事は、「役場を訪れて話を聞くほうが実情が聞ける。組織再編はご理解いただいた。農振は各地方事務所で時間がかかっても、本庁舎で時間がかかってもいけない。話があったら私も農政の部署もすぐ共有していく」とし、県が派遣している交流職員については「日常的に住民と接する仕事をさせてもらい、勉強させてもらっている」と感謝した。

県立高校再編整備案で多部制・単位制への転換候補として校名が挙がっている箕輪工業高校の同窓会役員らが、地域の現状と同校の必要性を話し理解を求める場面もあった。 -

養護南箕輪老人ホームで生ごみをたい肥化

南箕輪村の養護南箕輪老人ホーム(唐沢由江施設長)が、“地球に優しい取り組み”として調理場で出る生ごみをたい肥として資源化するため、簡易コンポストを敷地内に設置し、処理作業を始めた。

隣接する特別養護老人ホームと養護老人ホームの2施設の食事140食分を1カ所の調理場で調理しているが、残飯や野菜くずなど1日約40キロの生ごみが出る。

これまでは可燃ごみとして清掃センターで処理していたが、職員が生ごみを運ぶなど労力を出し合うことでごみを資源として活用し、従来の運搬・処理費を削減。燃やすごみの減量により二酸化炭素排出量の削減にも寄与したい考え。

簡易コンポストは、庭に掘った穴を枠で囲い、上部に雨よけを設置。現在は試験段階で、十分に水切りした生ごみを入れ、たい肥化を試みている。

養護老人ホームは、利用者が畑でトマトやナスなど野菜を栽培していることから、たい肥は畑や花壇で活用したいという。 -

宮田氏一族の慰霊碑を除幕

宮田城址保存会は10日、同城主で戦国時代に武田氏に討たれた宮田氏一族の慰霊碑を北割区の城址に建立し、除幕と開眼法要を行なった。会員ら関係者約30人が出席。歴史を風化させたくないと、中世に村一帯を治めた一族に思いを馳せた。

春日甲子雄会長は「城や宮田氏の歴史は全村民の共有財産。後世に伝えることも我々の責任であり、今後も憩いの場として城跡の保存に取り組みたい」とあいさつ。慰霊碑を除幕して披露し、法要を営んだ。

同会は昨年末に北割区の住民有志を中心に発足し、倒木で寸断されていた登城ルートを延長470メートルの遊歩道として整備。

10月にはこの遊歩道を使い、会員が苦労の末に重さ500キロに及ぶ慰霊碑を城址本丸に運搬した。

この日は、記念として一帯にオオヤマザクラを植樹。今後も整備を続け、多くの人たちが気軽に歴史を感じられる場所にしたい考えだ。

また、城址や宮田氏の研究もさらに進め、来年早々には学習会も予定している。 -

村理事者と壮連が懇談

宮田村の清水靖夫村長は9日、村職員の年功序列制度を早い時期に見直して能力制度を導入したい考えを示した。農業者でつくる村壮年連盟の懇談会で明らかにしたもの。また、村長は新たな村の特産品として地元産の麦を使った地ビールを候補に挙げるなど、今後の農業施策に若手農業者の意欲と協力を求めた。

村理事者と課長、壮連からは浦野広委員長ら役員を中心に16人が出席。農業を中心に高齢者問題、村の自立に関しても話しが及んだ。

当初は今春の発足を予定していたが、議論が紛糾していた村の営農組合について、平沢正典産業建設課長は「今年中には発足の運び。各地区の組合についても年度内に立ちあげたい」と説明。

団地化も含め効率的な農地活用には営農組合による村全体の運営が不可欠との考えを示し、理解を求めた。

自立の進め方について村長は、財政難を理由にしたイベントの中止や隔年開催に否定的な考えも示し「人とのふれあいのなかで新たな活力が生まれる。予算面だけをみて、縮小するのはよくない」と話した。 -

優良農地の・ス聖域・スも転用審査の対象に見直し

優良農地の・ス聖域・スとして、申し合わせにより転用審査を凍結していた宮田村北割区の広域農道西側一帯の農地について9日、見直しが行なわれ、今後は審査の対象に含まれることになった。交通の便が良いことから、産業面の活用で要請が出てきているため。村産業建設課は「経済的な状況を考えると、かたくなに守れない」と説明する。

1997年に村農業振興地域整備協議会(会長・清水靖夫村長)が申し合わせたもので、事実上8年間、転用はできなかった。

しかし最近になってある企業が、該当農地の活用を検討。それがきっかけとなり、この日開いた同協議会は申し合わせを見直すことで了承した。

今後は「農業振興地域」となるが、転用する場合には同協議会の審査を受けることが前提。さらに農業委員会の審査も通らないと、転用はできない。 -

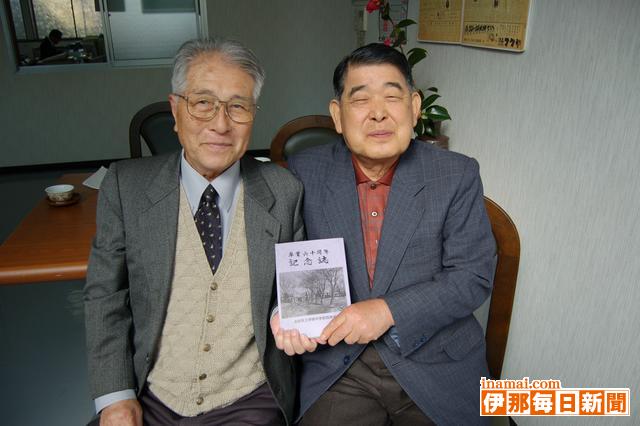

旧制伊那中学校四卒会卒業60周年記念誌刊行

伊那北高校の前身・長野県立伊那中学校を1945年に卒業した同窓生でつくる「四卒会」はこのほど、卒業60年を迎え、記念誌を刊行した。

終戦の年に卒業をした会員は現在、77、78歳。男子154人だった卒業生は99人となった。それでも記念誌には、約7、8割の同窓生が寄稿し、近況報告や過去の思い出を書きつづっている。すでに他界した会員の寄稿もある。「60年を経て、みんなが自分を飾らなくなった。ありのままが素直に書かれた文章は感動する」と編集委員の佐々木昭一さんは話す。

卒業30周年以来、40、50、55、57周年と6回、記念誌を刊行。年を重ねるごとに「5年、10年も待てない」と刊行する間隔が短くなったが、ついに60年を迎えた。

お国のために窶狽ニ、教育された時代。戦争の激化と共に政府は、戦時特例法で5年制だった中学生を4年で卒業させた。そこから「四卒会」と命名した。

学校に通う最中も、ろくに勉強などできなかった。学徒動員でクラス全員が、辰野町の飛行機部品工場へ働きに出た。そこで卒業式も迎えた。「その分、学びへの思いが強く、きずなも強い」と編集委員の春日博人さんは話す。 -

強盗への対処方法を確認

伊那署は9日、年末特別警戒に向けて、本年初めての強盗模擬訓練を箕輪町松島の八十二銀行箕輪支店で開いた。職員は訓練で銀行強盗の対処方法を確認し、緊急時の対応に備えた。

伊那署員が演じる2人組の犯人が、刃物で利用者をおどして人質にし、金を奪い車で逃走するところを逮捕する想定。行員は警察到着まで時間を引き伸ばす、犯人の特長を覚える、逃げる犯人に向けてカラーボールも投げつける窶狽ネどの役割で対応した。

犯人役がダミーの拳銃で行員に対し威嚇(いかく)の発砲、「金を出せ」「動いたら殺すぞ」などと声を荒げると一同が緊張。窓口担当の伊藤理恵さん(23)は「犯人の特長を覚えようと気をつけていたが、拳銃を持っていてパニックになってしまった。日常の業務でも短時間で特長を覚える訓練を実践していきたい」と感想を述べていた。

金融機関での強盗発生件数は9月末現在、全国で87件、県内では2件。昨年は県内で3件あり、そのうち1件は東伊那郵便局(駒ヶ根市)で発生している。

伊那署では年末に向けて金融機関、コンビニエンスストア、パチンコ店など、業種別の訓練を企画している。 -

飯島町商工会と中川村商工会が広域連携

飯島町商工会(坂井武司会長)は9日夜、飯島町商工会館で臨時総代会を開き、総代ら52人が出席、中川村商工会との広域連携を議決した=写真。広域連携の調印は12月14日、来年3月15日までに県に報告、4月1日広域連携を開始する。

県は07年度から補助金の額を小規模事業者数を基準に、300未満の商工会は、50%の大幅削減の方針を打ち出した。中川村は175事業所で50%削減では運営ができなくなるとして、昨年9月、飯島町商工会に広域連携を申し入れた。これを受け、飯島町商工会は役員会や研究会で検討してきた。

広域連携の協定書(広域連携による経営改善普及事業の実施協定書)には、「高度の経営指導を実施できる組織に変革し、効率的実施と指導体制の充実を図るために、組織体制を拡大、強化する」と目的を明記し、実施方法に▽経営指導員の役割分担、研修機会の確保により、高度化、専門化への対応能力の向上▽共通した事業の整理統合により、効率化、経費削減を図る▽財政基盤の強化-を挙げた。幹事商工会は飯島町商工会。実施期間・06年4月1日縲・7年3月31日。

総代会では、総代から「連携する場合と、しない場合の県から補助金はどうなるのか」と質問があり、事務局は「連携すると、中川村と同じ85%に減額され、連携しないと現行を維持される。矛盾があり、県議や組織を通じて、百%となるように県に求めていく」と答えた。 -

日本画家、馬場一雄を顕彰、作品の情報提供を

宮田村出身で、画才に恵まれ優れた作品を残しながら、忘れ去られた日本画家、馬場一雄-。飯島町本郷の桃沢匡行さんは一雄の没後50年に合わせ、業績を顕彰し、後世に作品を継承しようと、作品に関する情報提供を呼びかけている。現存する作品は少なく、分かっているのは桃沢さん所有の「八重桜」。落款はないが、一雄作と伝えられている宮田村の中越諏訪社の舞台の引き幕「唐獅子牡丹」など。

馬場一雄は1902年宮田村に生まれ、15歳で南画の松野霞城に師事、上伊那農業高校卒業後、日本大学美学科に進み、東京美術学校日本画科に転じた。卒業後は美術教諭を務めていたが、終戦後は田中角栄の秘書を務めた。その後、美術印刷の大塚巧芸社に勤務、日本画の複製画制作に携わり、55年、52歳で亡くなった。

一雄は一男、一成とも名乗り、画号は花汀(かちょう)。東京美術学校では結城素明、川合玉堂、松岡映丘らに学んだ。社会に出てからの一雄は、職場が多忙だったことや、戦中、戦後と時代に恵まれなかったこともあり、作品の数は少なく、その上、戦災で家蔵の作品や資料を焼失した。

桃沢さんは「一雄は花鳥画に優れ、書も見事。非凡な才能な持ち主だっただけに、時代に恵まれず、惜しまれる生涯だった。優れた作品が後世に残るように、作品の情報を -

こまくさ園で06年版カレンダーを販売

飯島町小規模通所授産施設「こまくさ園」は06年版のカレンダーを制作・販売している。

5年目を迎える今年は「四季の花ごよみ」「日本の情景」「懐かしの映画スター」の3種類。牛乳パックの再生紙と普通紙を使用。

再生紙づくりは利用者全員が関わり、牛乳パックをカットし、簡易紙漉装置で和紙の風合いを持つ、再生紙を制作し、限定品に使用している。

原画は利用者の1人、大島孝さん(40)が色鉛筆やマジック、クレヨン、水彩絵の具などを用い、資料を見ながら、独創的に描いた。1枚の絵を完成させるは約2週間かかる。

印刷は昨年まで業者に委託していたが、今年からパソコンのプリンターで印刷している。

ちなみに値段は「四季の花ごよみ」「日本の情景」(7枚つづり)再生紙・千円、普通紙・800円。「懐かしの映画スター」(3枚つづり)再生紙、普通紙300円。

詳細はこまくさ園(TEL86・6172) -

飯島第6砂防堰堤、21日しゅん工

国土交通省天竜川上流河川事務所が飯島町の与田切川に建設中の飯島第6砂防堰(えん)堤がほぼ完成、21日、飯島町によるしゅん工式が行われる。

与田切川は中央アルプス南駒ケ岳に源を発し延長16キロ。流域には百間なぎもあり、現在も多量の土砂を流出している。6番目に整備される同堰堤は、天竜川との合流点から上流10キロ地点に建設。本体堰堤は高さ40メートル、堤長114メートル。副堰堤は高さ14メートル、堤長86・2メートルと、高さ6・5メートル、堤長54・9メートルの2基。計画貯砂量59万5千立方メートル。

92年度工事用道路の工事開始、95年度から本体工事に着手した。工期は今年度末。

堰堤完成により、流出土砂を調節し、土砂被害の軽減を図り、流域住民の安全が確保されるものと期待されている。 -

ボランティア交流会に向け、実行委員会

上伊那ブロック社会福祉協議会は8日、飯島町の石楠花苑で、各市町村のボランティアコーディネーターやボランティア団体代表ら20人余が参加し、第22回上伊那ボランティア交流会に向け、第1回実行委員会を開いた=写真。開催日を来年2月18日、開催場所を飯島文化館と確認し、内容について協議した。

交流会はメーンテーマに「防災について」を掲げ、講演会と分科会で構成。

講演会の講師は、NPО・Vネットぎふの川上哲也理事長。川上理事長は台風の被災地で災害ボランティアセンターを設置し、核として活動してきた。新潟中越地震の際は、炊き出し、物資提供など広く支援活動を展開。現在、県内外の防災研修会で講師を務めている。

分科会の内容や当日のスケジュールは次回(12月7日、いなっせ)で話し合う。 -

中学生と園児が焼きイモ大会で交流

中川村の中川中学校2年1組(三石雅幸教諭、39人)は総合的学習の一環として、9日、近くの片桐保育園に出向き、焼きイモ大会で園児と交流を深めた。

同クラスと同園は同じ畑でサツマイモを栽培、1日に一緒にイモ掘りをした。今年は豊作で、大きなイモから、焼きイモ最適サイズまでごろごろ。

中学生が校庭で落ち葉を拾い、ビニール袋に詰めこみ、廃材と一緒に園庭にもち込んで、点火。火が納まり、おきが出来たところで、ぬれた新聞紙とアルミホイルで包んだイモを投げ込んだ。園児らは火の近くに寄れず、中学生のお兄さん、お姉さんに、火の真中に入れてもらった。

イモが焼き上げるまで、遊戯室で、中学生による絵本の読み聞かせ、紙芝居などを楽しんだ。

約1時間ほどで、イモは芯までほっくりと焼け、熱々を園児と中学生は「おいしいね」「甘いね」と、笑顔でほおばった。 -

伊那小で川田龍平さんが講演

伊那小学校で9日、PTA講演会があった。元東京HIV訴訟原告で、松本大学非常勤講師の川田龍平さんが「薬害エイズから見た命・人権・平和」と題して講演した。

川田さんは生後6カ月で血友病と診断され、治療のために投与した血液製剤でHIVに感染。93年、東京HIV訴訟の原告に加わり、96年、原告勝訴の形で和解した。

川田さんは「自分がなぜ感染したのか。裁判で薬害の責任の明確化と心からの謝罪を望んでいたが、今もされていない」と責任追及の活動を続ける。「政治家、官僚、企業など癒着した社会構造が原因といわれるが、解決されていない」現状に「二度と繰り返さないために、薬害エイズの悲惨さを伝えることが自分の使命」と話した。

また、薬害を知らない若者が増える中で「過去、被害者だけの問題でなく、自分のこととして考えてほしい」と促した。

講演会はPTAのほか、一般にも公開した。 -

特別職報酬等審議会(2)

伊那市・高遠町・長谷村合併協議会の第2回特別職報酬等審議会(向山公人委員長、10人)が10日、市役所であった。協議会の宮下市蔵副会長が白紙諮問。市長など常勤特別職は県内の人口同規模の安曇野市・塩尻市に準じ、市議会議員など非常勤特別職は現状維持する方向でおおかたまとまった。地域自治区長の給料、地域自治区に置く地域協議会構成員の報酬は次回(25日)再度検討し、答申する。

審議するのは市長、助役、収入役、高遠町・長谷村に置く地域自治区長など常勤特別職と、教育委員、農業委員、消防団員など非常勤特別職の報酬・給料額、常勤特別職・市議会議員の期末手当の支給基準、常勤特別職の退職手当の支給基準。

地域自治区長、地域協議会構成員は、業務内容や権限が不透明で判断できないことから、合併協正副会長に再諮問を申し入れることにした。

市議会議員の報酬は「議員数が減り、質の高い仕事をしてもらいたい」と伊那市の現行を維持する意見も出たが、県内の人口同規模水準に合わせた。

初回、委員の意見を参考に、正副会長会で諮問案を決め、今回示すことになっていたが、白紙諮問だった。審議会事務局が出した5案をもとに審議した。 -

入園前の栄養摂取も学ぶ

長谷村の長谷保育園(北原洋子園長)で10日、ふれあい広場があった。未就園児と保護者20組が参加し、園児と一緒に会食して交流した。

給食のメニューや栄養分の摂取量などを保護者に知ってもらう機会とし、年1回の恒例。保護者たちは、栄養士から1日にどれだけの野菜を食べる必要があるかなどの説明を聞き、理解を深めた。

この日のメニューは、肉じゃが、小松菜、白菜とニンジンのしらす和え。子どもたちは園児たちとの会話を楽しみながら、「おいしいね」と次々に口に運んでいた。 -

スライドショー熱演「孝行猿」に学ぶ

長谷村の長谷小学校(三沢久夫校長)で10日、村に伝わる民話「孝行猿」にちなんだ特別授業があった。

孝行猿は、猟師に撃たれた母猿を慕い、小猿が夜通し傷口をあたためたといわれる。旧歴10月10日に起こったとされ、同校では1985(昭和60)年から11月10日を「孝行猿の日」と定め、「生命の大切さ」を学ぶ機会としている。

全校生徒を前に、3年生(大沢哲也教諭、19人)が物語をスライドショーで上演。朗読や役者を分担して、熱演した。

毎年3年生が劇や人形劇などで発表しているが、違った方法で発表しようと考案し、物語に沿って背景や人物を作成し、せりふを付けるなどすべて児童たちで構成した。

金子智美さんは「小さいころからよく知っていた物語をみんなで作り上げていくことがすごく楽しかった」と振り返り、「発表することで、命を大事にしなきゃいけないと感じた」と話していた。

また、村公民館溝口分館の役員が、熱田神社物語「心のまほろば」を紙芝居で上演、全校児童で孝行猿の歌を歌った。

三沢校長は親孝行について話し、「命を大事にすることが一番の親孝行。孝行猿の物語のように、いつまでもやさしい気持ちを持っていてください」と児童たちに呼びかけた。 -

高遠城址公園 木々ようやく色濃く

高遠城址公園のカエデが赤や黄色に色づき、平年より1週間から10日遅れて、ようやく見ごろを迎えた。

町観光協会によると、夏から秋にかけて、暖かい気候が続き、降雨も少なかったことが遅れの原因とし、ここ数日の冷え込みで、急激に色づき始めた。現在は桜雲橋や、園内南側の無字の碑周辺が見ごろで、来週末ごろまで楽しめそう。

城址公園は秋まつり期間中で、県内外から家族連れや団体客が訪れているほか、あらゆる場所でシャッターを切るアマチュアカメラマンたちの姿が目立っている。 -

池坊伊那支部青年会の親ぼく会

池坊伊那支部青年会の親ぼく会がこのほど、伊那市駅前ビル「いなっせ」であった。アートツリーの作り方や肌の手入れ方法の講習を、約30人の会員が共に学んだ。

池坊伊那支部は約100人の会員がおり、普段はそれぞれの指導者のもとで個々に活動している。親ぼく会は、会員同士のつながりをつくろう窶狽ニ年1度の恒例。

普段は生け花が活動の主体だが「親ぼく会くらいは別の活動をしてみよう」と、アートツリーやリース作りに挑戦。3パターンから、好みに合った1つを選び、思い思いの作品に仕上げた。

また“美”をつくりだす生け花に携わるメンバーに、自分を磨くことで一つの美を学んでもらおう窶狽ニ、肌の手入れの講習もした。

普段と違った雰囲気を楽しみながら、交流を深めた。 -

警察協力者に感謝状

駒ケ根警察署は8日、警察活動に協力したとして全日警松本管制センター、八十二銀行駒ケ根支店に対し、同署でそれぞれ感謝状を贈った。

全日警松本管制センターは10月9日、同社が警備を請け負う駒ケ根市内の会社事務所に何者かが侵入したことを知らせる警報を感知し、警察への素早い通報を行ったことで容疑者を現行犯逮捕できた。

八十二銀行駒ケ根支店は10月27日、同支店を訪れた市内の男性(88)が「借金の残り193万円を今日中に振り込まなければ孫が連れて行かれるという電話があった」として現金を引き出そうとしていたため、この男性を説得して振り込め詐欺を未然に防いだ。 -

箕輪町職労企画

永遠の平和願い「ヒロシマの被爆パネル展」

箕輪町職員労働組合は14日まで、平和への祈りを込めて、「ヒロシマの被爆パネル展」を役場1階ロビーで開いている。

町発足50周年の今年、町職労は結成30年を迎えた。人類が決して忘れてはならない節目の戦後60年、広島・長崎に原子爆弾が投下されて60年の年でもあり、さまざまな節目を迎え、町が非核平和宣言都市の自治体であることから、意を決してこれからの活動に反映しよう-と、パネル展を企画した。

自治労広島県本部から借りた写真75点を展示。巨大な原子雲、廃墟、焼土となり余じんがくすぶる市街、倉庫の鉄骨の残骸、アスファルトに焼きついた荷車と人の影、黒焦げの兵士、死直前の被爆兵士、皮膚組織が破壊された熱線による火ぶくれ、手当てを待つ被爆者など、広島で起きた惨劇の写真が並ぶ。

職労の宣誓文「NO MORE ヒロシマ」には、「パネル展は決して“見世物”ではありません。この現実を直視し、目の当たりにして下さい。決して風化させてはならない現実を永遠の平和とするために」と記している。

写真など資料の返却時に、自治労広島県本部への感謝の気持ちと平和への祈りを込めて千羽鶴を贈るため、鶴を折るコーナーも設置。「平和への祈りを込めて、どうぞ鶴を折っていってください」と話している。 -

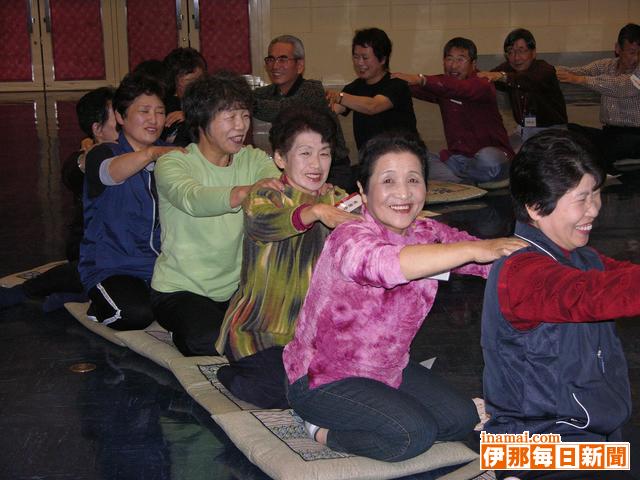

みのわ健康アカデミー演歌体操

熟年者の健康づくりに取り組む箕輪町の「みのわ健康アカデミー」の集団健康講座・演歌体操が8日、町文化センターであった。学生は演歌に合わせて軽快に体を動かした。

学生は毎週、個々のカリキュラムでトレーニングに励んでいる。月1回は集団健康講座があり、6回目。駒ヶ根市の北原よしえさんが指導した。

ステップを踏む、腕を左右に伸ばすなど基本の4つの動きを繰り返して「人生いろいろ」の曲に合わせて踊ったり、丸く輪になって座布団の上に座り、前の人の背中を野菜を切るまねをしてとんとんたたいたり、さすったりして「カレー」を作り、一つひとつの動作に笑いがこぼれるなど、楽しく体操に取り組んだ。

今後は、音楽講座やニュースポーツ講座を予定している。 -

赤穂東小隣接地開発住民説明会

駒ケ根市の赤穂東小学校に隣接する約4500平方メートルの土地の売却と開発問題に地元住民が揺れている。8日夜、同校で地元住民らに対する説明会が行われ、開発の是非について激論が交わされた=写真。「3階建てのマンションが正門前に建っては子どもたちの通学環境として好ましくない」「マンションよりは一般住宅のほうがまだましだ」「市が土地を買うか借り上げてはどうか」などの意見が出たが結論は出ないまま。日を改めて再度説明会が行われることになった。

赤穂東小学校の正門前の土地は04年1月、地主の意向により売却されることになり、開発を請け負った伊那市の建設業者が3階建てのマンション2棟を建てる計画で同年3月に着工するばかりとなっていた。マンションにはどんな人が入居するのか分からないことや、高さ10メートルもの壁面が道路際ぎりぎりにまで迫ることなど、児童の安全や景観の面で問題があると考えた市は通常の住宅用地としての開発も視野に入れ、急きょ、学校用地だった正門前の道路を市道にする案を地主の承認を得た上で3月市議会に提出し、承認された。

これを受けて以前地主から土地の利用方法について相談を受けた駒ケ根市の建設業者が2階建て住宅地としての代替案を提案し、学校と同校PTAに提示。PTAでは説明会、アンケートなどを行って意見を募ってきた。その結果「マンションよりは景観に配慮した住宅地としての開発の方が望ましい」とする意見が多かったという。

地元住民への説明会は日程などの都合で今回が初。一部住民からは、関係者に対する説明がないまま学校用地を市道にした窶狽ニして市に対する疑念を挙げる声などもあり、開発の行方は混沌としている。

1812/(木)