-

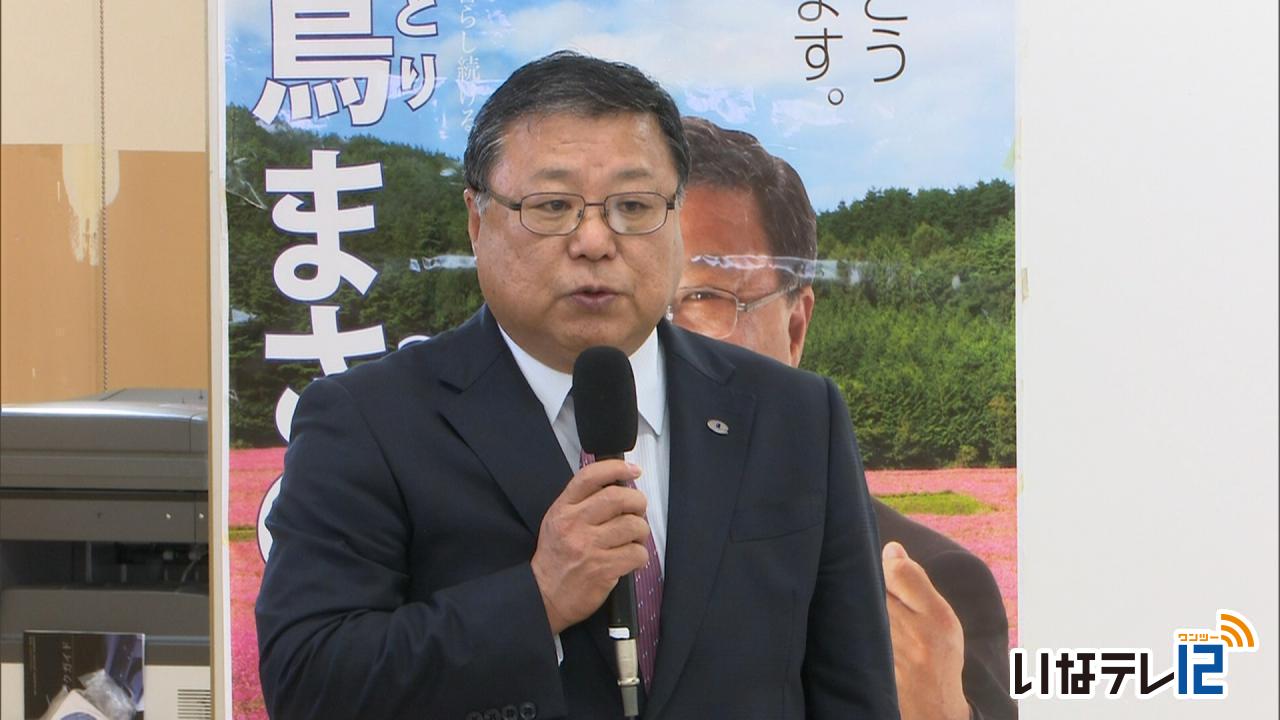

白鳥政徳氏後援会 事務所開き

任期満了に伴い11月18日に投開票が行われる箕輪町長選に出馬を表明している現職1期目の白鳥政徳さんの後援会は17日、箕輪町松島で事務所開きを行いました。

箕輪町松島で行われた事務所開きには支持者およそ50人が集まりました。

白鳥さんは「人口減少が進む全国的な傾向の中で私たちの町もそういった状況にある。それを何とか押しとどめたい。それについてはまず第一にやってきた。仮に人口減少したとしても先輩が作り上げてきた箕輪町の暮らしやすさ、そういったものを維持していきたい。それが私たちの責務だ」

「基本的なスタンスは、子どもや高齢者を政策の視点にあてていきたい。希望のもてるまちを作っていきたい」と話しました。

また、移住定住を推し進め、箕輪町にUターンやIターンしてもらえるよう力を入れていきたいとしています。

政策の具体的な内容については来週中に発表するとしています。

白鳥さんは、無所属・現職1期目、福与の64歳です。

元県職員で県立病院機構本部事務局長や松本地方事務所長などを務めました。

2014年の町長選に初めて立候補し新人同士の一騎打ちを制して初当選しました。

町長選に出馬を表明しているのは現職のみで、他に表立った動きはありません。

箕輪町長選挙は11月13日告示、18日投開票の日程で行われます。

-

南アルプス 紅葉狩りシーズン

伊那市長谷の南アルプスでは葉が色づき紅葉狩りシーズンが

始まっています。

17日は東京から訪れた団体客が紅葉を楽しんでいました。

南アルプス林道バスの停留所がある歌宿付近では9月の終わりごろから葉が色づきはじめ現在見ごろを迎えています。

17日は東京から訪れたツアー客がバスを降り林道を散策しながら紅葉狩りを楽しんでいました。

南アルプス林道バスによりますと紅葉狩りを楽しむ団体客の予約がすでに入り始めているということです。

南アルプス林道バスの運転歴10年になる中山保さんによりますと南アルプスの紅葉は来月初めまで楽しめるということです。

南アルプス林道バスは積雪の状況にもよりますが11月15日までの運行を予定しています。

-

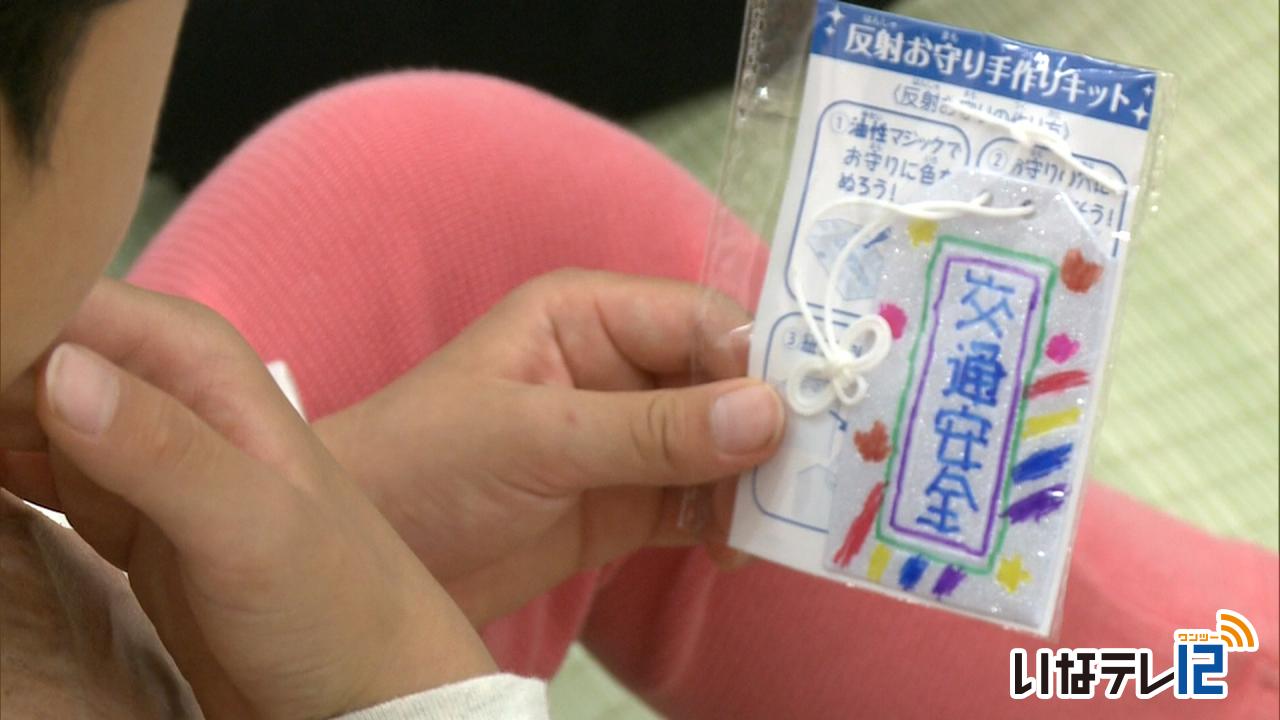

園児がお守り型の夜光反射材プレゼント

西箕輪保育園の園児が17日交通安全を願い祖父母にお守り型の夜光反射材をプレゼントしました。

17日は祖父母参観があり訪れたおじいちゃんとおばあちゃんに交通安全を願うお守りを手渡しました。

日没が早まり夕暮れや夜間の歩行者事故が増えることからお年寄りに夜光反射材を付けてもらおうと伊那市交通安全係と西箕輪保育園が企画したものです。

西箕輪が県の高齢者事故モデル地区に選ばれていることから西箕輪保育園が選ばれました。

お年寄りたちは園児が作ったお守りをもらうとうれしそうにしていました。

伊那警察署によりますと16日現在管内の今年の人身事故は214件でこのうち夜間に発生したものは52件、お年寄りが関わっていたものは89件だということです。

伊那市役所交通安全係では「夜光反射材は持っていてもなかなかつけてもらえないが孫からもらったものはつけてもらえるのではないか」と話していました。

-

看護の道新たに 戴帽式

伊那市の上伊那医師会附属准看護学院で17日、ナースキャップが与えられる戴帽式が行われ半年間の基礎的な学習を終えた1年生が看護の道への誓いを新たにしました。

戴帽式を迎えたのは、今年4月に入学した1年生です。

上伊那を中心とした18歳から40代後半までの21人です。

戴帽式は、半年間基礎教育を学んだ学生たちを准看護学生として認める儀式として毎年、この時期に行われています。

学生らは、ナースキャップをかぶせてもらうと、ナイチンゲールの像に灯された火を一人ひとり受け取りました。

全員が受け取ると、看護の精神がうたわれた「ナイチンゲール誓詞」を朗読しました。

戴帽生を代表して、池戸志織さんは「私たちの手にたくされた人々の幸せのため努力を重ね邁進したい」と誓いを新たにしていました。

式を終えた学生は今後、本格的な看護の学習を始めることになっていて来年2月からは、伊那中央病院や昭和伊南病院などで実習を行う予定です。

-

変貌する伊那の里山

長野県林業大学校講師で、元信州大学農学部講師の中堀謙二さんの講演会「変貌する伊那の里山」が14日伊那市の伊那図書館で開かれました。

中堀さんは、変貌する伊那の里山と題し、「森林」「動物」「人々の自然観」の3つの項目に分けて講演しました。

「森林」の項目では、江戸時代から現代にいたるまでの伊那谷の森林の変化について資料に基づいた説明がありました。

江戸時代、伊那谷を手中に収めた徳川家康が、耐水性に優れた針葉樹のサワラを伐採し搬出したため、伊那谷のサワラは枯渇。

さらに新田の開発とともに森林は、里山へと変化し、森林は減少。中堀さんは「山に木がなくなり、江戸時代も洪水の悩みを抱えていた。」と話しました。

講演会は、伊那図書館と地域に根差した活字文化の振興を目標に活動している市民団体「いななき学舎」が開きました。

講師の中堀さんも会員のひとりです。 -

行事食特別展「わしらのおごっつぉ」

上伊那地域に伝わる行事食を紹介する特別展「わしらのおごっつぉ」~伝えたい郷土の行事食~が箕輪町郷土博物館で開かれています。

会場には紙粘土でつくった行事食のレプリカや写真など、およそ100点が並んでいます。

結婚式や葬式、七夕、冬至など、行事ごとに地域で振舞われるご馳走を知ってもらおうと開かれました。

学芸員井澤はづきさんは、年越しに振舞われるブリの粕煮について「東信では鮭の粕煮を食べる風習もあるが、ブリは大体が照り焼き。粕煮で伝わっているのは上伊那ぐらいではないか」と話していました。

また、葬儀で振舞われるそうめんについては「振舞っているのは上伊那だけで、ほかの地域ではこういった風習はない。来てくれたみなさんに感謝の気持ちを伝えたいという地域性を感じる」と話していました。

井澤さんは「今は食べなくなった行事食もある。展示を見て料理を知ってもらいたいし、合わせて地域の行事での風習も知ってもらいたい」と話していました。

会場では、展示に関するクイズが行われているほか、料理のレシピも用意されています。

特別展は、11月11日まで箕輪町郷土博物館で開かれています。

入場無料、月曜日は休館となっています。 -

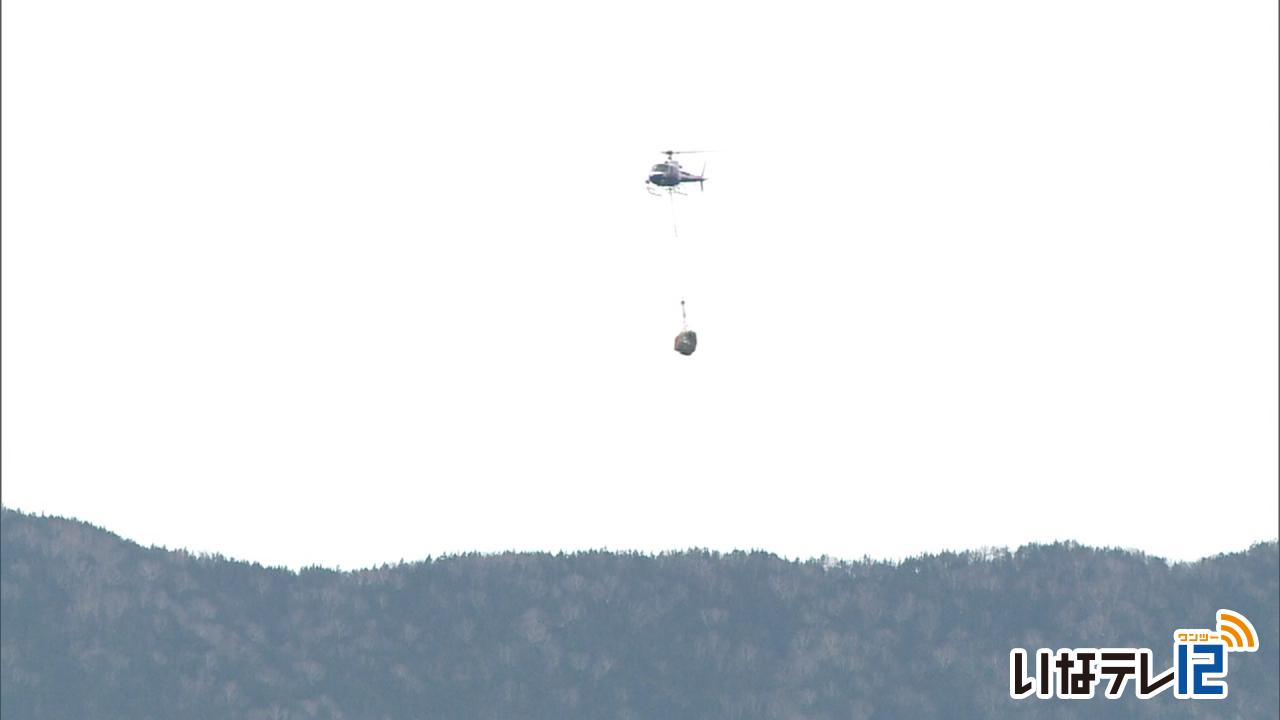

雪山の西駒山荘から荷下げ

中央アルプス将棊頭山の山頂直下・標高およそ2,700メートルにある西駒山荘の営業が終了し、ヘリコプターを使った荷下げ作業が16日、行われました。

二つのアルプスが、15日から16日にかけて初冠雪を観測しました。

そんな中、8日に営業を終了した西駒山荘の荷下げ作業が、16日行われました。

ヘリコプターが西駒山荘と伊那市横山の鳩吹公園を3往復しました。

下ろされた荷物にはうっすら雪が積もっています。

ヘリコプターの操縦士は山荘付近の状況について「1センチぐらいか、うっすら雪が積もっていてヘリコプターの風で舞い上がるような感じだった」と話していました。

8日に営業を終了した西駒山荘は、7月10日から91日間の営業で、前年より93人多い、770人が利用しました。

盆休み前までは晴れの日が多く人の入りも多かったということですが、盆過ぎから台風などで週末に天候がすぐれない日が多く、思ったほど伸びなかったということです。

管理人の宮下拓也さんは「後半は人入りも少なく、とても長く感じたが、大きな事故もなくシーズンを過ごせたことはとても良かった」と話していました。

なお、伊那市観光株式会社が管理する山小屋では、南アルプスの仙丈小屋が10月30日まで、こもれび山荘が11月3日までの営業を予定しています。 -

人気プリンでVC長野を応援

今シーズンからバレーボール国内1部リーグに参戦する南箕輪村の「VC長野トライデンツ」の開幕戦を前に、大芝の湯ではVC長野応援ラベルをつけてプリンを販売しています。

大芝の湯で製造しているおもてなしプリンに、VC長野を応援する3色のラベルをつけて販売しています。

プリンは大芝の湯で製造・販売していて、月に2,000個のペースで売れています。

プリンにラベルをつけることで、多くの人にVC長野を知ってもらおうと企画しました。

原賢三郎管理課長は「初めてプリンを手に取るお客さまもいる。ラベルになっている南箕輪村のバレーチームが1部リーグに参戦することを知ってもらいたい」と話していました。

また、大芝の湯ではVC長野の応援グッズを販売しているほか、ユニフォームやトロフィーの特別展示も行っています。

プリンは1個250円で、3個セット(瓶入り)で買った人にはサイン色紙などが当たる抽選券や卓上カレンダーのプレゼントもあります。 -

町長選立候補届出説明会

任期満了に伴い11月13日告示、18日投開票の日程で行われる箕輪町長選挙の立候補届出説明会が16日に役場で行われ、現職の1派のみが出席しました。

説明会には、これまでに出馬を表明している1派のみが出席し、選挙活動や手続きについての注意点などを聞きました。

現在、箕輪町長選挙に出馬を表明しているのは、無所属・現職1期目の白鳥政徳さん64歳のみで、他に表立った動きはありません。

今後は、11月7日に立候補届出書類事前審査が行われます。

箕輪町長選挙は、11月13日告示、18日投開票の日程で行われます。 -

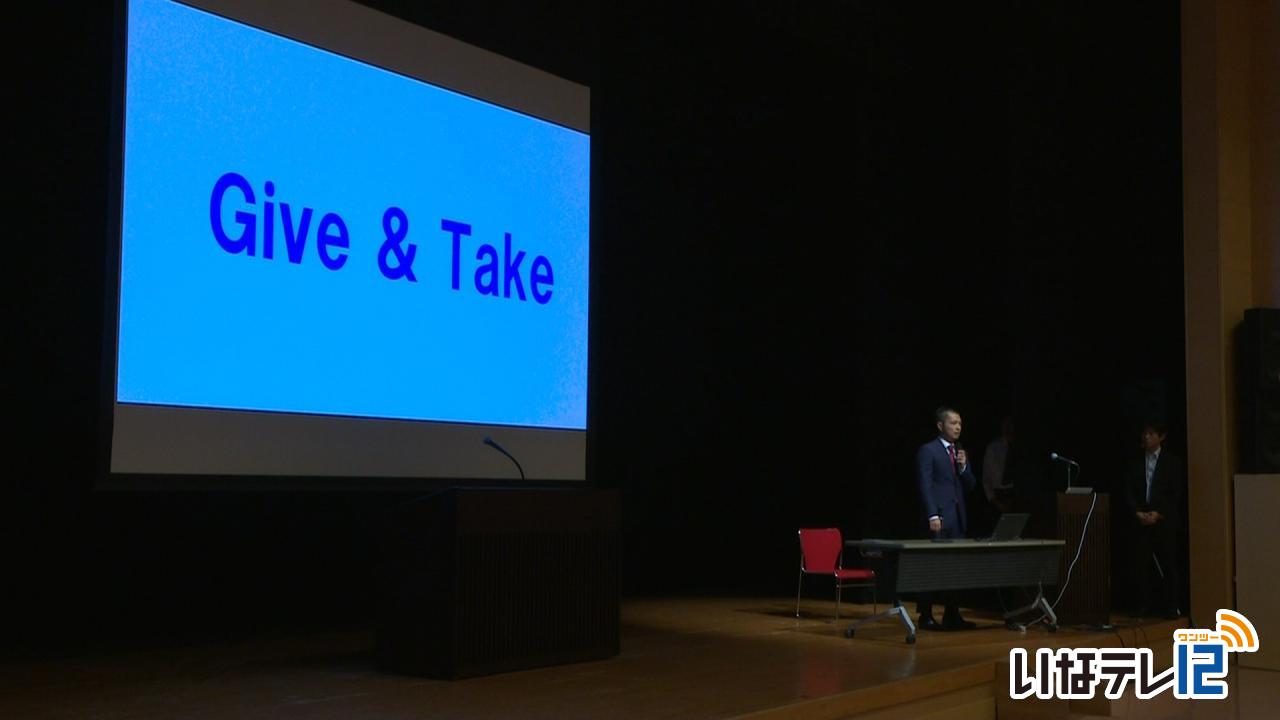

クラウド活用例プレゼン

先進的なクラウドサービスを使って経営改革などに取り組む企業を総務省が表彰する「全国クラウド活用大賞」の地区大会が16日に伊那市のいなっせで開かれ、最高賞の総務省信越総合通信局長賞に、福島県の東北コピー販売株式会社が選ばれました。

最高賞に選ばれた東北コピー販売は、3年半前からクラウドを導入し現在はシステムのおよそ9割がクラウド化しているということです。

高橋剛社長は「時間の効率化や業務の無駄を省くことができ、社員のモチベーションが高まった」と発表しました。

大会では、県内外の6つの企業の代表者がプレゼンテーションを行いました。

クラウドサービスは、インターネットなどのネットワークに接続されたコンピューターが提供するサービスを、利用者がネットワーク経由で手元のパソコンやスマートフォンで使うものです。

大会は、クラウドサービスを提供している東京都の企業でつくる協議会が開いたものです。

地区大会は全国5か所で開かれ、伊那市は、ICTの利活用に積極的に取り組んでいる点などから今回初めて開催地に選ばれました。

最高賞に選ばれた東北コピー販売㈱は、10月22日に開かれる全国大会に進みます。 -

ガレットマルシェで食べ比べ

上伊那のさまざまな店舗のガレットが楽しめるガレットマルシェが14日、伊那市の伊那文化会館西側の広場で開かれました。

上伊那の飲食店11店舗がこのイベントのために考えたオリジナルガレットを提供しました。

ガレットには地域の食材が使われていて、どのブースでも600円で提供されました。

伊那市西箕輪のそば店みのやさくら亭は、「柿とカブの彩りガレット」を提供しました。

マリネにした柿とカブの甘さやみそのしょっぱさなど、様々な味が楽しめるということです。

隣では、カブを育てている西箕輪の布留川農園が野菜を販売していました。

会場には飲食コーナーが設けられ、訪れた人たちが味わっていました。 このイベントは、地域の人たちにガレットを通じて伊那谷の食文化を楽しんでもらおうと上伊那の飲食店などで作る信州伊那谷ガレット協議会が開いたもので、今年で3回目です。

-

バスケットより身近に 教室開講

伊那市総合型地域スポーツクラブのバスケットボール教室が、伊那市民体育館で15日から始まりました。

教室は、初心者のコースと経験者のコースの2つがあり、初回のこの日は市内の保育園児から中学生まで、およそ70人が参加しました。

上伊那の高校や中学校のバスケットボール部顧問が指導にあたりました。

初心者コースでは、ボールに親しんでもらおうと、目標に向かって投げる練習をしていました。

経験者コースでは、ディフェンスをかわしながらドリブルシュートを打つ練習をしていました。

指導にあたった高遠中の松崎旻(あきら)教諭は「バスケットを通じて体を動かす機会にしてもらい、同時にバスケットの楽しさを知ってもらいたい」と話していました。

教室は、バスケットボールをより身近に感じてもらおうと、中学・高校の教諭らが企画しました。

なお、すでに申込受付は終了しています。 -

創業支援センター売却

伊那市は、東春近車屋の創業支援センターの建物と敷地を環境分野の研究や製品開発を行うGAST技研に3,600万円で売却します。

11日は関係者が出席し伊那市役所で契約の調印式が行われました。

N 調印式には、GAST技研の横尾嘉也社長や親会社GAST JAPANの重盛三喜夫社長、白鳥孝市長が出席し契約書を取り交わしました。

市が売却したのは車屋産業適地にある創業支援センターの建物と敷地3,700平方メートルです。

売却額は3,600万円あまりです。

伊那市では企業誘致を目的に新たな分野への参入や創業する人を対象にセンターを開業しました。

10年以上が経過し建物の老朽化したことや行政改革の一環で創業支援センターを売却する事にしました。

GAST技研では、購入した建物で農地の有機養分や微生物の量を計測する分析装置の研究などを進める予定です。

また、空いているスペースはこれまで通り新規創業を目指す人向けに貸し出すとしていて、利用料は1平方メートルあたり月額1,500円です。

白鳥市長は「市が進めるスマート農業の研究などとの連携を図っていきたい」と話していました。

重盛社長は「購入した土地・建物で経営の安定を図ると共に、自前の技術を使ったビジネスを充実させていきたい」と話していました。

-

産業振興と女性活躍

箕輪町議会は、製造業の技術者養成や人材確保、女性の起業支援を行い、地方創生を目指すよう白鳥政徳町長に政策提言しました。

11日は地域交流センターで政策提言のプレゼンテーションを開かれ役場職員や町議会議員など30人が出席しました。

議会が政策提言をするのは、去年11月に続き2回目で地方創生・人口減少特別委員会が「産業振興と女性活躍で地方創生」についてまとめました。

産業振興では、技術者向けの講習会開催や人材確保など製造業への支援が必要だとしています。

女性の活躍推進では「ふるさと納税を利用したクラウドファンディング」による起業支援や母親の勤務時間に応じた保育時間の検討などが必要だとしています。

説明が終わると、木村英雄議長が白鳥町長に提言書を渡しました。

木村議長は「前向きに検討し、来年度事業として進めてほしい」と話していました。

白鳥町長は「実行できるもの、できないものを検討していきたい」と話していました。

-

白ねぎの出荷最盛期

上伊那の野菜の主力品目のひとつ白ねぎの出荷作業が最盛期を迎えています。

伊那市前原にあるねぎ畑です。

15日は、伊那市で農産物の生産などを行っている株式会社ホープAE代表の堀内昭吾さんらが収穫作業に追われていました。

ホープAEでは、水稲やブロッコリーの他、トルコギキョウを生産しJAを通して出荷しています。

このうち、ねぎの栽培は4割を占めています。

全体でおよそ150アールの畑があり今年は例年並みの60トンの収穫を見込んでいます。

堀内さんによりますと今年は夏の高温や9月の日照不足の影響で太さが例年より細いということです。

作業は、来月下旬まで行われることになっています。

JA上伊那によりますと県内の白ねぎの生産量は1位が松本で2位が上伊那だということです。

今年は年間で、およそ1500トンを生産し、販売額は4億5000万円を見込んでいます。

-

無施錠の自転車にチェーンロック

伊那警察署などは、駐輪場に停めてある自転車で、鍵がかかっておらず盗難の恐れがあるものに対し、15日、チェーンロックを取り付けました。

15日は、伊那署と防犯ボランティアのメンバーが、無施錠や鍵がついたままの自転車に、チェーンロックを取り付けました。

自転車盗難を防ごうと、今月から伊那署が独自に取り組んでいるものです。

署員らは、対象の自転車を見つけると、番号式の鍵をかけていました。

管内では、9月末現在自転車盗難が37件起きています。

去年の同じ時期に比べて9件多く、増加傾向にあるということです。

15日は、9台の自転車に鍵が取り付けられ、伊那市駅前交番か伊那署に届け出ると外してもらうことができます。

チェーンロックは、盗難防止のためにプレゼントされるということです。 -

犬が羊を襲う 早朝に捕獲

14日午後4時30分頃、伊那市西箕輪で、庭先で飼っていた羊3頭が鎖のついていない犬に襲われました。

この犬は、今朝6時ごろ捕獲されました。

捕獲されたのは、体長およそ1メートルの大きめの中型犬です。

首輪はついていませんでした。

羊が襲われたのは、西箕輪大泉新田の唐澤毅さん宅です。

唐澤さんによりますと、14日午後4時半頃、庭先で飼っていた羊が黒色の犬に襲われているのに気づいたということです。

慌てて追い払いましたが、7頭飼育していたうちの3頭が襲われ、1頭は顔を噛まれていてすでに死んでいたということです。

犬は、その後行方が分からなくなり、伊那市や南箕輪村では、近隣住民に不要な外出は控えるよう呼びかけていました。

15日朝は、小中学校の登校時間に合わせて警察などによる捜索が予定されていましたが、午前6時頃唐澤さん宅の隣人が自宅の軒下にいた犬を見つけたということです。

伊那署によりますと、犬は捕獲の際おとなしかったということです。

犬は、伊那保健福祉事務所が当面保護します。

特徴は、黒色でやせ形、雑種の洋犬だということです。

伊那保健福祉事務所によりますと、人に対しては攻撃的ではなく、人に飼われていたのではないかということです。

心当たりがある人は、連絡をしてほしいと呼び掛けています。

(76-6840 伊那保健福祉事務所食品・生活衛生課) -

年金支給日に詐欺被害防止を呼び掛け

伊那警察署などは、年金支給日の15日、特殊詐欺被害の防止を呼び掛ける啓発活動を伊那市内で行いました。

伊那市荒井のアルプス中央信用金庫本店では、警察や防犯ボランティア団体、県の職員などが特殊詐欺被害防止を呼び掛けました

呼びかけは、年金が振り込まれる偶数月の15日に合わせて行われています。

伊那署管内では、9月末現在5件1,500万円の特殊詐欺被害が発生しています。

伊那署では、「身に覚えのない請求が来たら、まずは家族や警察に相談してほしい」と呼びかけています。 -

新山小でハープの演奏

国際的に活動するハープ演奏者、吉野直子さんのコンサートが伊那市の新山小学校で15日、行われました。

コンサートは、プロの演奏を目の前で聴いてもらい音楽の楽しさを伝えようと伊那文化会館の事業で開かれたものです。

15日は、国際的に活動するハープの演奏者、吉野直子さんがクラシック音楽など7曲を披露しました。

吉野さんは、「ハープには47本の弦と7本のペダルがあります。1つの楽器でたくさんの種類の音や感情を表わすことができます」と子どもたちに話していました。

伊那文化会館では、劇場ではなく日常的な場所に出向いてコンサートを開くアウトリーチ事業を平成27年度から行っています。

伊那文化会館では、今年度南信地域で4回のコンサートを計画していて「子どもたちに音楽に関心を持ってもらえる機会になればうれしい」と話していました。

-

上伊那茶道連盟合同茶会

上伊那茶道連盟の合同茶会が14日伊那市山寺の常円寺で開かれました。

合同茶会は、表千家・裏千家・大日本茶道学会の3つの流派で作る上伊那茶道連盟が流派をこえて交流を深めようと2年に1度開いています。

訪れた人は千円の会費で3回お茶を味わうことができます。

濃いお茶をたて、数人で回し飲みをする「濃茶席」は、表千家が担当しました。

最も格が高い形式で、作法も複雑だということです。

「薄茶席」は大日本茶道学会が担当しました。

裏千家は、椅子に座って茶をたてる「立礼席」でもてなしました。

上伊那茶道連盟の久保田裕子会長は、「茶道は、お茶を飲むだけでなく、器を楽しむなど様々な要素がある総合芸術です。日本の伝統に触れてもらい、後世に伝えていきたい」と話していました。

-

伊那でロータリークラブ地区大会

長野県内のロータリークラブの会員が一堂に会する大会が、13日と14日の2日間、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

13日は本会議と研修会が開かれ、14日は本会議のほか一般公開が行われました。

一般公開では、県内の高校のインターアクトクラブや交換留学生が活動を発表しました。

伊那西高校インターアクトクラブは、信州大学の留学生との交流会について紹介し、「中国の留学生から中国語の挨拶を教えてもらいました」と発表していました。

また、タレントのダニエル・カールさんが「地域のすごさの見つけ方」と題して講演しました。

ロータリークラブは、社会奉仕を目的とした団体で、地域貢献活動や、留学生の受け入れなどを行っています。

大会は、年に1度県内持ち回りで開かれていて、今年は伊那ロータリークラブが担当となりました。

長野県のロータリークラブの代表にあたる伊藤雅基ガバナーは「ロータリーの活動について学び、自分の人生に活かしていってほしい」と会員に呼びかけていました。

大会には、長野県内54のクラブが参加し、交流を深めていました。

-

中学生ロボットコンテスト

中学生ロボットコンテストが14日に伊那市創造館で開かれ、ロボットの性能と操作技術を競いました。

工夫を凝らしたロボットの数々。

南信地域の中学生が部活動で制作しました。

紙で作ったアイテムを相手の陣地に入れて点数を競います。

白い箱と青い箱があり、遠くの青い箱に入ると高得点です。

紙飛行機は、さらに高得点となるルールです。

大会には、南信地域の6つの中学校から33チームが出場しました。

11のグループに分かれてリーグ戦を行い、その結果で決勝トーナメントに進みました。

ロボットを操縦する生徒の表情は真剣そのもの。

試合が終わると、ロボットを修理したり、調整したりして次の試合に備えていました。

高得点が決まると、会場は大きな歓声に包まれていました。

大会の結果、茅野東部中学の「起死回生」チームが優勝しました。

11月には、長野市で県大会が開かれる予定です。 -

地域で活動している人から話を聞く

自営業者や福祉関係者など様々な分野で活動している人から話を聞く特別授業が12日伊那市の伊那北高校で開かれました。

講師には伊那北高校出身者を中心に11人が招かれました。

そのうち伊那北高校から東京大学に進み現在、伊那市高遠町で

「豆腐工房まめや」を経営する青木智さんは、これまでの人生を振り返り経験してきたことについて話しをしました。

青木さんは「大学卒業後は会社勤めをしたが、サラリーマンは自分に向いていないことがわかった。今は自然の摂理の中で暮らし、農業を中心とした地域づくりを考えている」と話していました。

特別授業は地域の課題に目を向け、生徒にその解決に向けた取り組みを考えてもらおうと伊那北高校が開いたもので1年生約240人が講師の話に耳を傾けました。

-

市道黒河内線鷹岩トンネル開通

伊那市長谷の市道黒河内線で工事が行われていた新しい鷹岩トンネルが完成し、13日開通しました。

13日は開通式が行われ、南アルプス林道バスや、関係者を乗せた車両が新しく完成したトンネルを通行しました。

鷹岩トンネルは仙流荘前の市道黒河内線を2キロほど東に進んだところにあります。

この道は黒川上流の砂防堰堤の工事車両や、南アルプス林道バス、地域住民も利用します。

鷹岩トンネルは、延長452メートル、幅6.5メートルで、マイクロバスのすれ違いができます。

以前のトンネルは、昭和30年に造られたもので、すれ違いができませんでした。

出口にかけられている橋も老朽化が進み、荷重制限がかけられていました。

新しいトンネルの整備は、国土交通省と伊那市が、工事の円滑化や交通の安全確保につなげようと行いました。

総事業費はおよそ17億円です。

式では、長谷小学校の児童による合唱が披露されました。

国土交通省天竜川上流河川事務所の椎葉秀作所長は、「この地域が災害に見舞われることのないよう砂防事業を進めるとともに、魅力ある地域づくりに協力していきたい」と話していました。

トンネルは13日午後2時から供用が開始され、それに伴い以前のトンネルは閉鎖されました。

-

上農高校文化祭「上農祭」

上伊那農業高校の文化祭、上農祭が13日から始まりました。

13日は校内祭として運動会が開かれました。

全校が紅組と白組に分かれ、3つの種目で競いました。

竹引きの競技では、開始の合図とともに自分の陣地に向け力一杯引いていました。

こちらは全校制作のモザイクアートです。

縦5メートル、横7メートルで、折り紙を貼り合わせ今年のテーマの「上農開花」を表現しています。

教室では、各学科や部活の展示が行われます。

今年は、おにぎり作りや牛とのふれあい、測量など、授業の一部を体験できるコーナーが企画されています。

一般公開は13日午前9時30分から午後2時30分までです。

生徒が育てた野菜や加工品の販売は午前9時45分からで、午前9時から整理券を配布するということです。

-

被災地の布が彩るコンサート

伊那北高校出身のクラリネット奏者橋爪恵一さんらによるコンサートが12日伊那市のいなっせで開かれ、ステージを東日本大震災で被災した呉服店の着物で作った作品が彩りました。

ステージには、東日本大震災で被災した呉服店の着物で作ったパッチワーク48枚が飾られました。

演奏したのは、伊那市通り町出身でクラリネット奏者の橋爪恵一さんら2人です。

二人が着ている衣装も被災した呉服店の着物をリメイクしたものです。

橋爪さんの妻、しおみえりこさんは東日本大震災で被災した呉服店の着物を使ってパッチワークを作るプロジェクトを国内外で行っています。

伊那からも8枚が寄せられました。

コンサートではクラシックや沖縄に伝わる曲など7曲が披露されました。

橋爪さんは、「震災が忘れられることのないよう、コンサートを通して伝え続けていきたい」と話していました。

12日はステージの他、ロビーにも作品が展示されました。

-

高遠藩ゆかりの武具を展示

伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で、地域の個人から借りた高遠藩ゆかりの武具などを展示する特別展が開かれています。

会場には、高遠藩ゆかりの刀剣や鉄砲、甲冑など150点が展示されています。

歴史博物館所蔵のものに加えて今回初めて地域住民に呼びかけたところ、10人から60点の応募がありその全てが展示されました。

こちらは、上山田の76歳男性の家の屋根裏から見つかった刀です。かつて山田村の村役人をしていた家で先祖は高遠藩で料理番をしていた事から、名字帯刀を許されていたという事です。

東高遠に住む87歳の柿木邦夫さんは、甲冑を出展しました。

自身の4代前にあたる柿木門連(かどつら)が高遠藩の代官となった時に入手したという事です。

高遠町歴史博物館では「多くの人に貴重な資料を寄せて頂いた。城下町としての高遠の歴史に関心をもってもらいたい」と話していました。

特別展高遠に残る武具は12月9日まで開かれています。

-

俳句誌みすゞ800号で記念碑

昭和21年に創刊した俳句誌みすゞの800号を記念した碑が伊那市西箕輪の仲仙寺に建立されました。

碑は高さ150センチほどで「俳句誌みすゞ800号」の文字が刻まれています。

13日は会員が碑の完成を祝う祝賀会を羽広荘で開きました。

みすゞ俳句会を主宰する城取信平さんは「800号の記念碑は私たちが俳句の研鑽につとめるシンボルにしたい」と話していました。

俳句誌みすゞは、戦後間もない昭和21年、「若い人たちの心に文化の火を灯そう」をテーマに創刊しました。毎月1回発行していて2016年10月に800号となりました。

現在は上下伊那を中心に北海道や九州など400人が会員となっています。

-

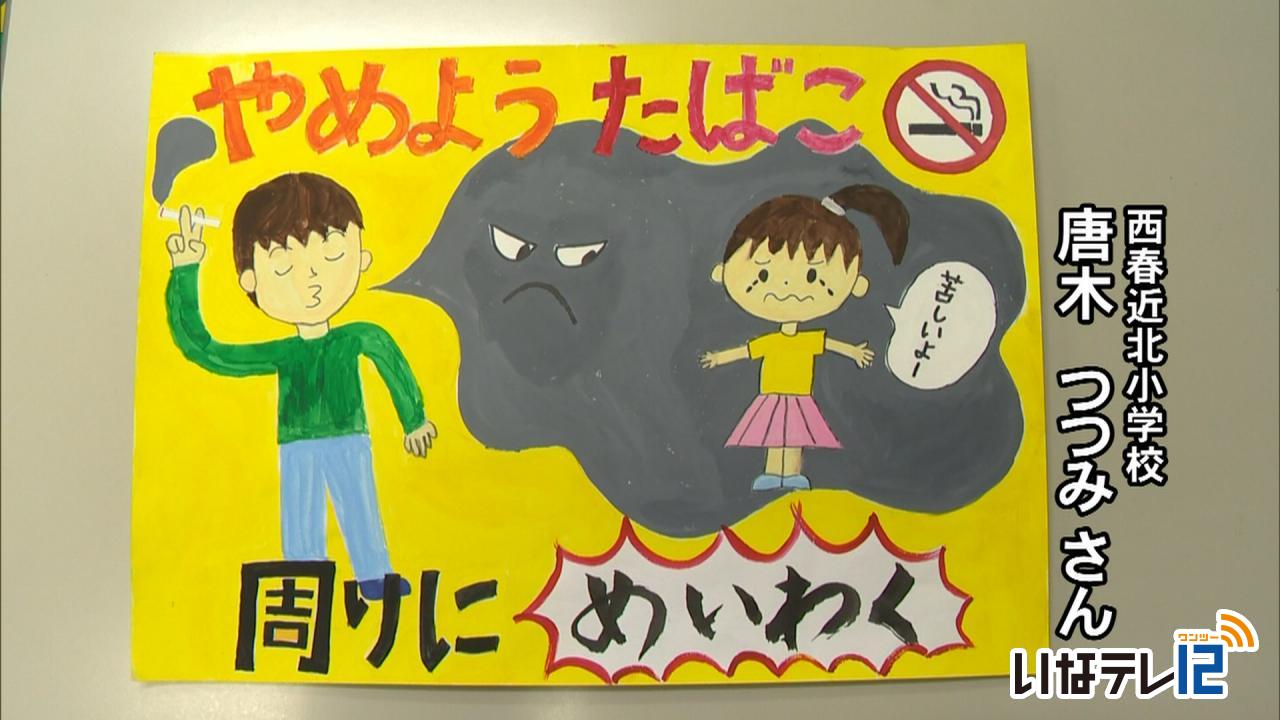

禁煙ポスター 審査会

日本禁煙友愛会が県内の小中学生を対象に募集した禁煙ポスターの審査会が、1日に伊那商工会館で開かれました。

来年のカレンダーに採用される9作品に、上伊那からは2人が選ばれています。

来年のカレンダーに選ばれたのは、伊那市の西春近北小学校の唐木つつみさんと、箕輪中部小学校の植村怜未さんの作品です。

日本禁煙友愛会は、県内の小学校4年生と中学校1年生を対象に、禁煙を呼び掛けるポスターを募集し、今年度は合わせて2,091枚の応募がありました。

日本禁煙友愛会では、「ポスターの作成をきっかけに、たばこを吸わない大人になってほしい」と話していました。

カレンダーは、会員や小中学校、公共施設などに配られます。 -

南箕輪中学校伝統の落ち穂拾い

南箕輪中学校の生徒が12日、村内の田んぼで落ち穂拾いをしました。

集めた米を販売し収益は東日本大震災などの被災地に義援金として送ることにしています。

12日は生徒たちが1人1キロを目標に村内の田んぼで落ち穂を

拾いました。

昨年は天候の影響で実施できず2年ぶりです。

この行事は1958年昭和33年に学校教育に必要なテレビを購入するための資金集めとして行われたのが始まりとされています。

平成6年からは飢饉に苦しむアフリカのルワンダに支援米として

送るようになりました。

平成24年からは集めた米を販売し、その収益を東日本大震災、

長野県北部地震などの被災地に義援金として送っています。

村内ではこの行事のために稲を田んぼに残しておく農家もあるということです。

南箕輪中学校では「生徒のものを大事にする心を育て、自ら活動することを大切にしたい。」としています。

1612/(火)