-

浜松市と航空消防応援協定

上伊那広域連合は、県の消防防災ヘリコプターが出動できない場合、静岡県浜松市が所有する防災ヘリコプターが出動し救助などを行う「航空消防応援協定」を4日に締結しました。

上伊那広域消防本部によりますと4日、白鳥孝連合長が浜松市を訪れ、航空消防応援協定を結んだということです。

協定では、隣接県応援を含む県の消防防災ヘリコプターが出動できない場合などに、浜松市が所有する防災ヘリコプターが出動し、救助活動などを行います。

浜松市は独自に消防防災ヘリコプターを所有していて、東日本大震災などでも出動しています。

上伊那広域消防本部は、三遠南信地域の消防本部で組織する「三遠南信地域消防連絡会」に平成28年から参加し、情報共有などを積極的に行ってきました。

白鳥連合長は、「浜松市に消防ヘリコプターを出動要請するのは限定的(長野県が対応できない場合、 現在の体制のヘリコプターだけでは災害を防除することが困難な場合など)だが、 災害があった時の安心安全への体制が強化され、大変感謝している。三遠南信道路開通を見据えて、これを機会に、消防分野以外でも経済界等での連携の広がりを期待する」とのコメントを出しています。

なお、浜松市と同様の協定を結ぶのは、南信州広域連合に次いで県内2例目となります。 -

開館30周年 伊那音楽祭

伊那文化会館の開館30周年を記念した伊那音楽祭が1日に大ホールを会場に行われました。

伊那音楽祭は6月30日ときのうの2日間にわたり行われました。

2日目の1日は、世界で活躍するプロの演奏家と共に伊那北高校弦楽部と伊那フィルハーモニー交響楽団が、ベートーヴェンの交響曲を披露しました。

伊那文化会館は1988年に開館し今年で30周年になります。

これまで、地域の住民や子ども達がプロの演奏家と共演する企画を続けていて、伊那音楽祭もその一環で行われました。

伊那音楽祭の模様は9月にご覧のチャンネルで放送予 -

寺平さん火山灰研究資料展示

伊那谷の火山灰の研究を行い今年2月に86歳で亡くなった元中学校教諭の寺平宏さんの研究成果をまとめた展示会が、伊那市創造館で開かれています。

寺平さんは昭和7年に中川村で生まれました。伊那市や箕輪町など県内の中学校で理科を教え、今年2月に86歳で亡くなりました。

会場には寺平さんがライフワークとしていた火山灰研究の関連資料が並んでいます。

化石の採集も行っていて、5億年前から70万年前のものまで、年表と照らし合わせながら見る事ができます。

寺平さんの研究成果をまとめた展示会「すばらしい伊那の大地と自然展」は8月31日まで創造館で開かれています。

-

ブロック塀 106か所で不適合

6月18日に発生した大阪北部地震でブロック塀の倒壊により死傷者が出たことを受け、長野県が県有施設1,354か所で行った緊急調査の結果、106か所で現在の基準に適合していないことが分かりました。

県が行った緊急調査の結果、合同庁舎や福祉施設、県営住宅などブロック塀がある138の県有施設のうち、106か所のブロック塀が建築基準法の現行基準に適合していないことがわかりました。

エリア内では、伊那弥生ヶ丘高校と上農高校の職員宿舎で3か所、東春近の駐在所の1か所でブロック塀を支える控え壁がなかったということです。

県では、現行基準に適合していないものは速やかに撤去、補修を行うとしています。 -

県内初 社会福祉法人連絡会議

伊那市内の社会福祉法人が、連携して情報を共有し、より広域的な課題に対応していこうと3日、県内初の社会福祉法人連絡会議が発足しました。

この日は初めての会議が伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。

連絡会議には市内の高齢者福祉施設や保育園、児童養護施設などの運営団体となっている社会福祉法人8団体から14人が参加しました。

初めての会議では、連携のあり方についてそれぞれ意見を出し合いました。

このうち、下校後に行き場のない子ども達の居場所として高齢者福祉施設などを開放してはどうかとの提案について、「子ども達が寄って勉強をしたり実習をしたりするぐらいなら対応できるが、型をつくってしまうとマンパワーが足りない」「怪我をしたときに誰が責任をとるのかなど難しい問題がある」などと各施設の担当者が意見を出し合っていました。

社会福祉法人法の改正で、地域福祉の広域化を進めていくことが求められるようになり、情報の共有や人材育成で互いに協力しようと市社協が市内の団体に提案したものです。

三井真理子事務局長は「連携をすることで情報を共有して、さらにそれぞれの業務を充実させられるような組織になっていけばうれしい」と話していました。

長野県によると、市町村単位で福祉法人の連絡組織が発足するのは県内では初めてのことだということです。 -

日輪寺 アジサイ見ごろ

箕輪町南小河内の日輪寺で、アジサイが見ごろを迎えています。

日輪寺は、1191年に開創された真言宗の寺です。

境内には数種類のアジサイが植えられていて現在見ごろを迎えています。

3日の伊那地域の最高気温は、午後2時20分に30.8度を記録し、4日連続の真夏日となりました。

長野地方気象台によりますと、4日から8日頃までは前線や湿った空気の影響で雨が降りやすく、最高気温は25度前後になると予想しています。

上伊那広域消防本部によりますと、午後4時現在、熱中症で搬送された人はいないということです。 -

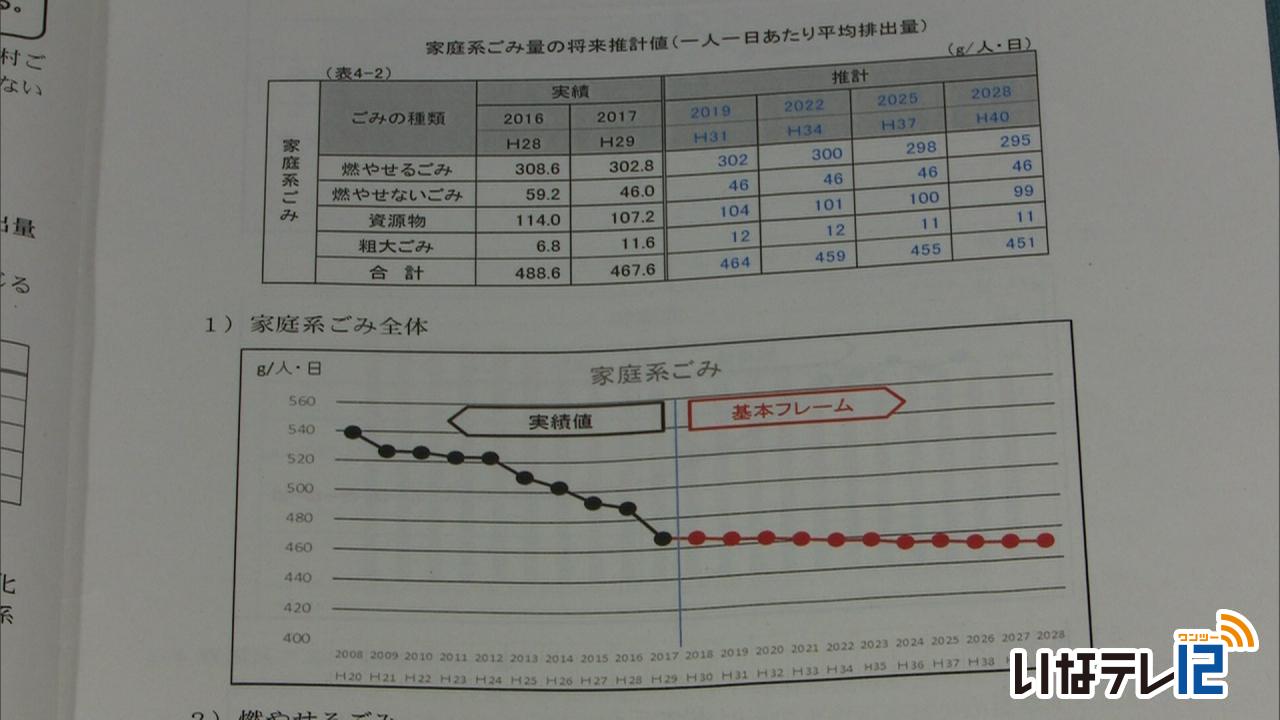

ごみ排出量推計 451g

上伊那広域連合廃棄物政策審議会が今日伊那市のいなっせで開かれ、2028年度の1人1日あたりのごみ平均排出量は、昨年度と比べて16.6g少ない451gとする推計結果が示されました。

Nきょう示された人口推計値のデータによりますと、10年後の2028年度の上伊那の人口は、17万2,895人となっています。

2017年度の人口は18万5,845人で、今後も人口減少は続くと予想しています。

2028年度の1人1日あたりのごみ平均排出量は451gと推計しています。

昨年度の平均排出量は467.6gで、人口減少の影響もあり、今後もゆるやかに減少していくと予測しています。

上伊那広域連合では、適切なごみの処理を図る「ごみ処理基本計画」を平成11年度に策定し、5年ごとに見直しを行ってきました。

今年度は第5次の見直しを行い改定を行うことになっていて、昨年度までの実績をもとに来年度から10年間の目標値や政策を設定します。 -

最高路線価 23年連続下落

相続税や贈与税の算定基準となる路線価が公表され、伊那税務署管内の最高路線価は23年連続の下落となりました。

関東信越国税局によりますと、伊那税務署管内の最高路線価は、伊那市荒井の県道南箕輪沢渡線、いなっせ前で、価格は1平方メートルあたり4万1,000円、去年より1,000円安くなっています。

管内の最高路線価の下落は、平成8年から23年連続となっています。

路線価は、道路に面する宅地の1平方メートルあたりの標準価格で、相続税や贈与税の算定基準となります。 -

岡谷酸素 六道原に新営業所

岡谷市に本社を置く岡谷酸素株式会社は、伊那市美篶の六道原工業団地に新しい営業所を建設するための土地売買契約を伊那市と締結しました。

2日に市役所で調印式が行われ、岡谷酸素の野口行敏社長と白鳥孝市長が土地売買契約を交わしました。

岡谷酸素が取得する土地は、伊那市美篶・六道原工業団地のおよそ8千600㎡で、売買価格は1億700万円となっています。

岡谷酸素は、事業所や病院・家庭向けに酸素や窒素、プロパンを供給しています。

全体の7割を占める事業所への供給が上伊那地域で好調なことから、充填量や備蓄量を増やすために箕輪町にある営業所を伊那市に移転新築することを決めました。

ガスを充填するための工場や事務所棟、容器置き場など、延床面積はおよそ2千800㎡で、箕輪町の営業所の倍の量のガスを充填、備蓄できるようになります。

野口行敏社長は「まずはお客様の需要に追いつくこと、またBCPの拠点設備として充実させていきたい」と話していました。

9月着工、来年11月完成予定で、来年12月からの操業開始を予定しています。 -

長谷中1年生 くくり罠設置

伊那市の長谷中学校1年生は、地域の有害鳥獣被害を学ぶためニホンジカの捕獲に取り組んでいます。

3日は、学校の裏山の生徒たちが選定した場所に罠が設置されました。

この日の午後は、鹿の捕獲について学ぶ時間です。

1年生13人は、長谷猟友会の小淵 幸輝さんの協力を得て、鹿の捕獲について学んでいます。

校庭から階段を下りて神田橋を渡り、罠を仕掛ける学校の裏山に入ります。

先月下旬に小淵さんと下見をした1年生は、鹿の足あとなどを探して、罠を仕掛けたい場所を決めていました。

狩猟免許がないと罠は設置できないため、小淵さんが生徒の依頼にこたえて罠を仕掛けていました。

長谷中学校の1年生は、自分たちが住む地域の課題となっている獣害食害の問題を考えようと、ニホンジカの捕獲について5月から学習を進めています。

その中で捕獲した鹿を有効活用することの必要性についても考え、命についての学びとなっています。

今後、罠に鹿がかかったら、小淵さんが鹿を止め刺しするところに生徒たちも立ち会う予定です。

-

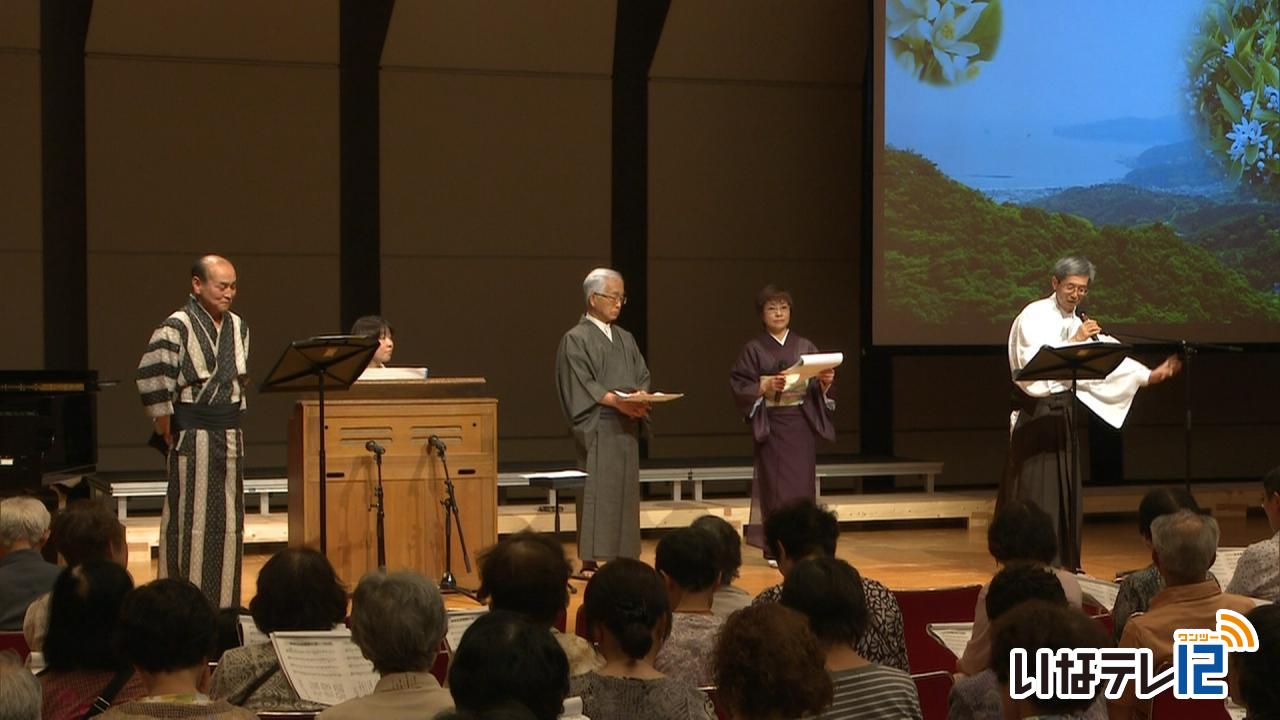

開館30周年 伊那音楽祭

伊那文化会館の開館30周年を記念した伊那音楽祭が、1日に大ホールを会場に行われました。

伊那音楽祭は6月30日と7月1日の2日間にわたり行われました。

2日目の1日は、世界で活躍するプロの演奏家と共に、伊那北高校弦楽部と伊那フィルハーモニー交響楽団が、ベートーヴェンの交響曲を披露しました。

伊那文化会館は1988年に開館し今年で30周年になります。

これまで、地域の住民や子ども達がプロの演奏家と共演する企画を続けていて、伊那音楽祭もその一環で行われました。

伊那音楽祭の模様は9月にご覧のチャンネルで放送予定です。

-

伊那美術展 力作並ぶ

今年で94回目を迎える、伊那美術協会の作品展が1日から、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

洋画、日本画、彫刻、工芸など、会員の作品およそ100点が展示されています。

伊那美術協会は、前身となる黒百合会が発足した大正13年から、これまで94年間、毎年展示会を開いています。

作品の大半を占める絵画は、例年に比べて大作が多く、見ごたえがありあます。

このうち最高賞の伊那美術協会賞には、伊那市の大澤政和さんの洋画「移ろふもの」が選ばれています。

自分の世界観をテーマを持って表現している点が評価されたということです。

ある会員は「絵が好きな人だけでなく、いろんな人に見てもらいたい」と話していました。

第94回伊那美術展は8日(日)まで、伊那市の伊那文化会館で開かれています。入場は無料です。 -

小児リハビリテーション施設完成

伊那中央病院の本館1階に、小児リハビリテーション施設が6月22日に完成しました。

小児リハビリテーションは、理学療法や作業療法などのリハビリにより運動面や行動面の発達を促す他、保護者や子どもに対しカウンセリングを行う施設です。

北棟の完成により空きスペースとなっていた本館1階に設けられました。

大小2つのプレイルームをはじめ、リハビリ室6室があります。

総事業費は、2,500万円です。

伊那中央病院では、年間延べ400人ほどの子どもが施設を利用しているということで、「保育園や小学校と連携をとりながら、引き続き支援していきたい」としています。 -

32.5度 80代男性熱中症

伊那地域2日の最高気温は、32.5度と3日連続の真夏日となりました。

80代の男性が熱中症とみられる症状で搬送されています。

長野地方気象台によりますと、県内は高気圧に覆われて晴れ間が広がり、最高気温は32.5度と真夏日となりました。

上伊那広域消防本部によりますと、2日正午ごろ箕輪町の80代の男性が犬の散歩中に具合が悪くなり、伊那市内の病院に搬送されたということです。

男性は、重症ということですが、命に別状はないということです。

気象台では「高温注意情報」を出して、暑さを避け水分をこまめにとり熱中症に十分注意するよう呼び掛けています。

なお、晴れ間が広がるのはあすまでで、あさってからは台風7号の影響などで向こう1週間は雨の日が続くということです。 -

ますみ農園 ブルーベリー狩り

伊那市ますみヶ丘のますみ農園で、ブルーベリー狩りが始まっています。

ますみ農園では、今年は1週間ほど早く先週木曜日に営業を始めました。

シーズンを通して30種類ほどを味わうことができ、現在は早生種の5種類が食べごろとなっています。

料金は、1時間食べ放題で中学生以上が平日600円、土日祝日は800円となっています。

持ち帰りは、1キロ1,200円です。

ますみ農園の中村保寿さんによりますと、冷凍保存をしておけば1年中食べられるということで、多い人では20キロ以上持ち帰る人もいるということです。

ブルーベリー狩りは、午前8時から午後1時までで、8月初旬まで楽しめます。

ますみ農園では暑さ対策として、予約をすれば午前6時半から入場できるということです。 -

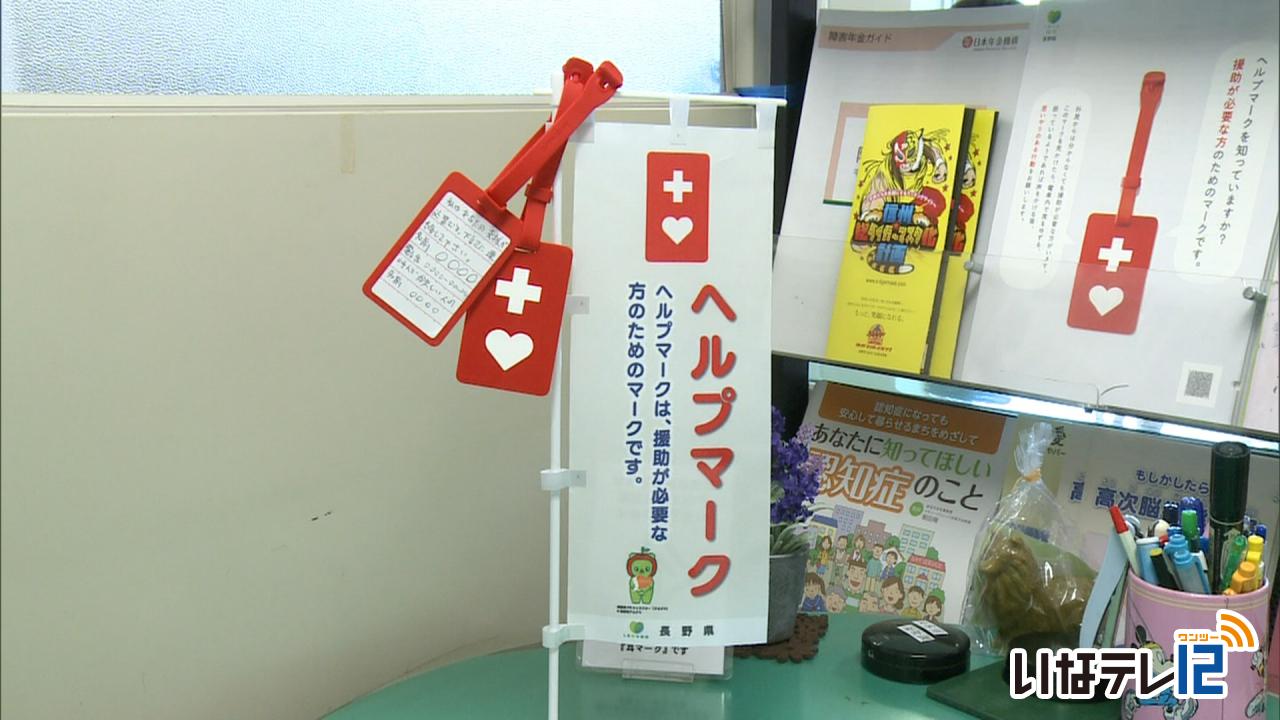

ヘルプマーク配布始まる

長野県は、優先席の優遇や多目的トイレの利用など、周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせる「ヘルプマーク」の配布を、2日から始めました。

ヘルプマークは、縦8.5センチ、横5センチで、2日から各市町村の福祉担当窓口で配布が始まりました。

ヘルプマークは、人工関節を使用している人や妊娠初期など、外見からは分からなくても配慮を必要としている人が援助を受けやすくするためのものです。

さらに付属のシールを貼れば、どんな援助を必要としているかを知らせることができます。

平成24年に東京都が初めて導入し、今年5月末までに23都道府県に広がっています。

今年度中に、長野県を含めて新たに9県が導入予定だということです。

配布は、各市町村の福祉担当窓口で行っています。 -

長衛の思い出を語る座談会

南アルプスで登山道整備などに尽力した竹澤長衛の思い出を語る

座談会が30日伊那市長谷、南アルプスの大平山荘で開かれました。

座談会には長衛の親族や親交があった人などおよそ20人が集まりました。

長衛は明治22年に伊那市長谷で生まれ南アルプスで登山道を整備したり山小屋を建設してきました。

山案内や狩猟を生業とし69歳でその生涯を閉じました。

座談会では長衛とともに山へクマ撃ちに出かけた経験がある矢澤章一さんと建石繁明さんがその時の様子を撮影した写真や映像を交えながら話をしました。

集まった人たちは2人のクマ撃ちに出かけた時の話を興味深げに聞いていました。

座談会は長衛の遺徳を偲ぶ長衛祭に合わせて開かれたものです。

会場となった大平山荘は長衛の孫が管理していて登山者の宿泊や休憩場所となっています。

-

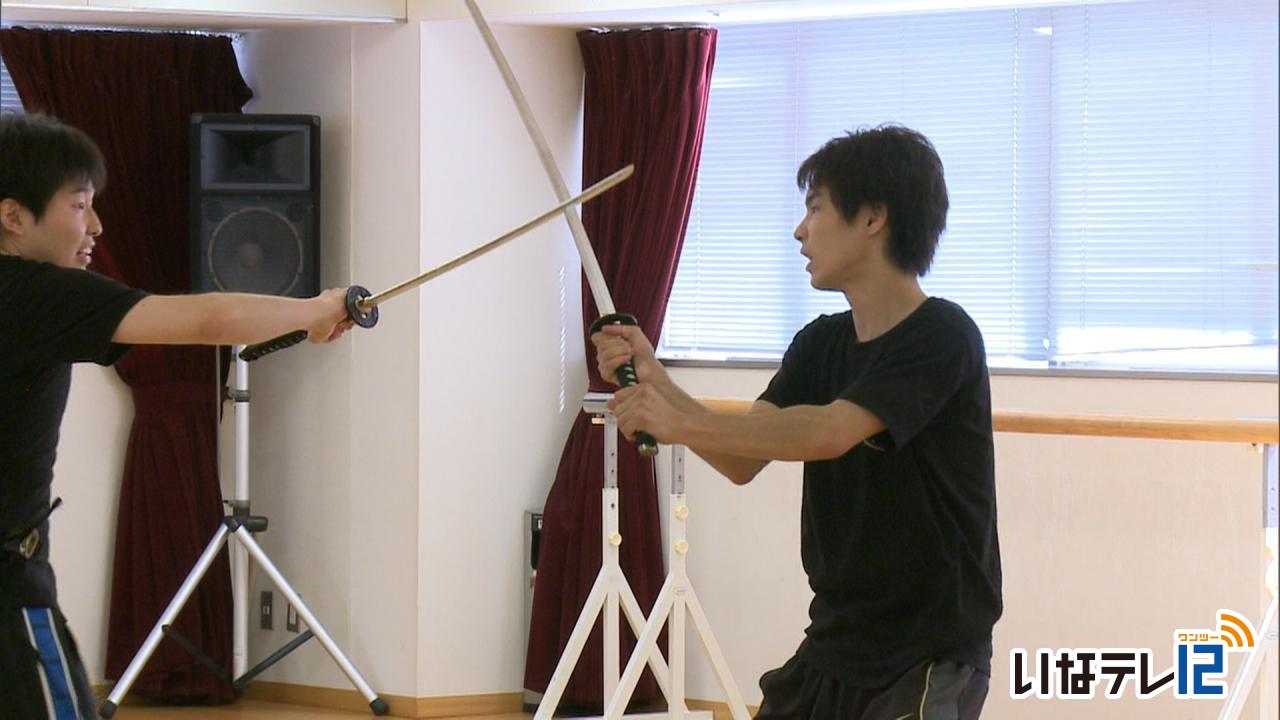

明治150年で進徳館の演劇

明治元年から数えて、今年で150年を迎えます。

劇団「咲花座」は、明治150年を記念して、当時建てられた伊那市高遠町の進徳館を題材にした劇を8月に披露します。

1日は、メンバー5人が劇の見せ場となる殺陣のシーンの稽古をしていました。

劇団咲花座は、8月に開催されるいなっせ演劇フェスに出演します。

明治から150年の節目にふさわしい内容として、明治時代に建てられた進徳館を題材にすることにしました。

当時、教育の必要性を訴えていた人たちと、不要だと考えていた人たちとの衝突や葛藤を、演技や殺陣で表現します。

橋基咲太郎さんは「今は普通に教育を受けられているが、それが普通にできなかった時代に、教育の場をつくるために奔走した人たちを表現している。演劇を通して地域の歴史を知ってもらいたい」と話していました。

咲花座が出演するいなっせ演劇フェスは、8月11日・12日に開催されます。チケットは前売り1,000円、当日券が1,500円となっています。 -

ハッチョウトンボ観察会

日本で最も小さいトンボ「ハッチョウトンボ」の観察会が1日、伊那市新山のトンボの楽園で開かれました。

貴重なハッチョウトンボを見てもらうとともに、自然豊かなトンボの楽園を知ってもらおうと、新山山野草等保護育成会が毎年開いています。

ハッチョウトンボは1円玉ほどの大きさで、日本で一番小さいトンボと言われています。

会場は朝から多くの人で賑わい、湿地の周りの遊歩道を歩きながら、小さな姿を探していました。

また、会場ではメダカの採取も行われ、子ども達が裸足になって泥の中に入り、捕まえていました。

会では「新山の素晴らしさを知ってもらい、住んでみたいと思ってくれる人が増えたらうれしい」と話していました。 -

童謡唱歌教室 夏編歌う

童謡唱歌を楽しむ教室、ふるさとの四季、夏編が1日伊那市のいなっせで開かれました。

会場には、中・高齢者を中心に150人ほどが訪れ、みかんの花咲く丘や浜辺の歌など、なじみの歌を歌いました。

ステージには、元音楽教諭らが和服で登壇し、昭和の雰囲気を醸し出していました。

7月1日は、日本童謡協会が童謡の日に定めています。

はじめに、その歌にまつわる歴史などの解説があり、歌い方の指導もありました。

童謡唱歌教室は、年4回、いなっせを会場に開かれています。

1日の伊那地域は、午後2時5分に31.3度を記録しました。

-

伊那ビデオクラブコンクール表彰式

ビデオ愛好者でつくる伊那ビデオクラブの作品コンクール表彰式が1日伊那市のいなっせで行われました。

伊那市長賞には、池田町の河野恆さんの作品「しだれしだれて」が選ばれました。

しだれ桜に病気と闘う自分を重ね、自身を励ます思いを込めた作品に仕上げました。

河野さんは、ケーブルテレビで放送されるのでぜひ多くの人に見てほしいと話していました。

コンクールを共催している伊那ケーブルテレビジョン賞には、南箕輪村の北原正さんの作品「蝶のように」が選ばれました。

ドローンを使い蝶のような視点で花を見るという内容です。

後藤俊夫監督賞には、伊那市の飯島尚美さんの作品「野麦峠女工物語」が選ばれました。

伊那ビデオクラブは、平成5年に発足し、平成9年から会員の技術向上や交流を目的にビデオコンクールを毎年行っています。

今回は、14人から22作品の応募があり、13作品が入賞しました。

赤羽仁会長は、「伊那谷の貴重な記録、映像の文化としてこれからも継続していきたい」とあいさつしました。

また、伊那ケーブルテレビで放送している作品の中から選ぶ放送部門で、伊那市の吉澤豊さんの作品「富県井月句碑建立記録」が優秀賞に選ばれました。

伊那ケーブルテレビの向山公人会長は、「地域の歴史・文化を未来への財産として残していってほしい」と期待を寄せました。

今回の入賞作品は、ご覧のチャンネルで放送する予定です。 -

坂下神社で茅の輪くぐり

半年間の穢れを祓い残り半年の無病息災を祈る茅の輪くぐりが伊那市の坂下神社で30日に行われました。

坂下神社氏子総代会の役員や地域住民など13人が参加しました。

茅の輪は今朝総代会で作ったものです。

茅の輪の前で軽く礼をすると左足からまたいで輪をくぐり、左回りに回って元の位置に戻ります。

次は右足からまたいで右回りで回ります。

これを2回繰り返します。

茅の輪くぐりは半年間の穢れを祓い残り半年間の無病息災を願うものです。

坂下神社氏子総代会では「今年前半は区内に大きな事故もなく過ごすことができたので、後半も平穏に過せるよう祈りたい」と話していました。

茅の輪は、7月8日の午前中まで本殿前に置かれていて誰でもくぐる事ができます。

-

南ア開拓の功績偲ぶ 長衛祭

南アルプスの開拓者とされる竹澤長衛の功績を偲ぶ第60回長衛祭が30日、南アルプス北沢峠で行われました。

長衛祭には、山岳関係者や登山客など250人が参列し、献花台に花を手向けました。

竹澤長衛は、明治22年に当時の黒河内村、現在の長谷戸台に生まれ、父の山仕事を手伝う傍ら、14歳のころから山案内を始めました。

南アルプスを誰もが安心して登れる山にしたいと、登山道を開拓したほか、山小屋の建設を行いました。

昭和33年に69歳で亡くなりましたが、その功績を偲ぼうと翌年から長衛祭が行われ、今年で60回となります。

大会長の白鳥孝伊那市長は「自然との共存という長衛の思いを受け継ぎ、守っていきたい」と挨拶しました。

長衛祭では、長谷小学校と南アルプス市の芦安小学校の児童が「ふるさと」を合唱しました。

伊那市によりますと、南アルプスには年間5万人の登山者が訪れていて、年々増加傾向にあるということです。

30日はほかに、60回を記念して長衛の親族や山岳関係者による座談会が開かれました。

この座談会の模様は後日改めてニュースでお伝えします。

-

吉澤豊さん校歌DVD制作

伊那市富県の吉澤豊さんは、富県小学校の校歌とともに地元の風景などを映したDVDを制作し、27日に学校に贈りました。

吉澤さんが富県小学校を訪れ、青木裕美恵校長にDVDを手渡しました。

富県小学校の校歌ととに、地元の自然風景や学校周辺の様子などを映像にまとめたものです。

吉澤さんが所属する伊那ビデオクラブでは、去年4月からそれぞれが分担して各小学校の校歌のDVDを制作しています。

今回もその一環で、吉澤さんは1年間かけて撮影、編集をしてきました。

青木校長は「小学校への思いが凝縮された作品なので、保護者や地域の人にも見てもらえる機会を作りたい」と話していました。 -

伊那市観光㈱ 経常利益減少

伊那市観光株式会社の昨年度の決算は、天候不良による山小屋の利用客が減少した影響で、平成29年度の経常利益は3,700万円の赤字となりました。

伊那市観光株式会社の株主総会が29日に開かれ、平成29年度の決算が報告されました。

運営する山小屋や温泉施設などの平成29年度の売上高は8億5,200万円で、前の年度と比べておよそ6,600万円減少しました。

経常利益は3,700万円の赤字で、御嶽山が噴火した平成26年度以来3年ぶりの大幅な減少となりました。

主な要因は、週末の天候不良で山小屋の利用客が減ったこと、高遠さくらホテルの改修工事の影響で売り上げが減ったことなどが挙げられています。

中でも中央アルプス西駒山荘は、改築後2年間は毎年利用客が1千人を超えていましたが、昨年度は677人と大きく減りました。

-

西校祭 一般公開

伊那市の伊那西高校の文化祭「西高祭」の一般公開が30日と1月1日の2日間行われています。

今年の西高祭のテーマは「Star ~二度と戻れないこの瞬間です。

生徒一人一人が輝き、それぞれが主役になって文化祭を活躍の舞台にしてほしいという願いが込められています。

今年は初めて、3年生全員でちぎり絵を制作したほか、テーマの「スター」にちなんだ校内装飾が施されました。

教室では、各クラスやクラブ活動の展示が行われました。

茶華道クラブは、茶席を開き、訪れた人たちに抹茶をふるまいました。

野外ステージでは、書道クラブによる書道パフォーマンスが披露されました。

西高祭の一般公開は、あすも午前9時30分から午後3時まで行われます。

7月1日は琴・合唱・吹奏楽クラブのコンサートや演劇クラブの公演、バザーなども企画されています。

-

信大農学部で科学の祭典

子ども達が科学のおもしろさを体験する催し「青少年のための科学の祭典2018伊那大会」が、20日と7月1日の2日間、南箕輪村の信州大学農学部で開かれています。

会場には、信州大学の各学部の教員や中南信の小中学校教諭などが58のブースを設けました。

ビニール傘でプラネタリウムを作るコーナーでは、星図を見ながら星を書き写していました。

分子模型を作る体験コーナーでは、5種類の原子を使ってビタミンCや二酸化炭素の分子を作っていました。

科学の祭典は、信州大学などで作る実行委員会が、信大の県内5つのキャンパス持ち回りで毎年開いているもので、1998年に始まりました。

科学の祭典はあすも信大農学部で午前10時から午後4時まで行われます。

-

伊那地域30.7度 真夏日

30日の伊那地域の最高気温は30.7度の真夏日で暑い一日となりました。

伊那地域の最高気温は8月上旬並みの30.7度で真夏日となりました。

長野地方気象台では7月10日頃までは最高気温が30度を超える日が続くと予想しています。 -

新しい味工房でガレットづくり

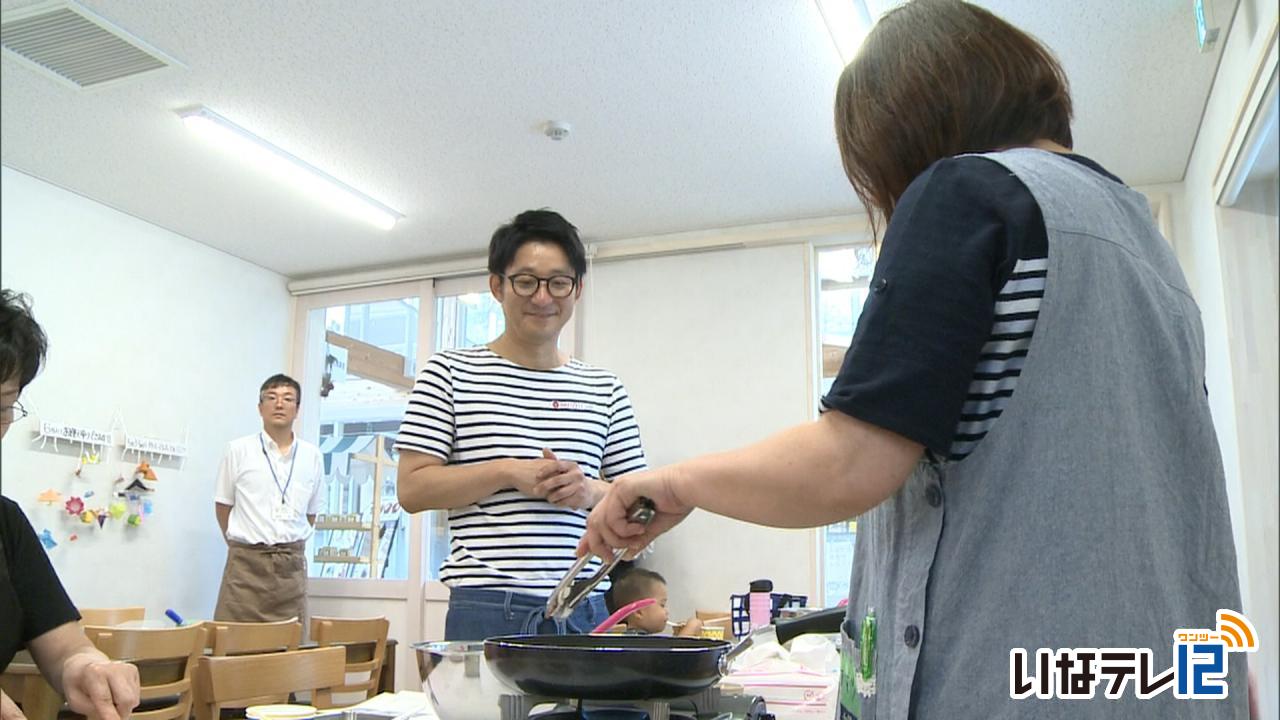

南箕輪村は、大芝高原味工房を多くの人に活用してもらおうと29日、ガレットづくり体験教室を初めて開きました。

この日は、3組6人が参加して、ガレットづくりを体験しました。

味工房でガレットを提供しているカフェコーナーの責任者で、地域おこし協力隊の楠好延(くすのきよしのぶ)さんが講師を務めました。

楠木さんは「生地を冷蔵庫で1日寝かせて、つくる1時間ほど前に出すとキメが細かくなります」と参加者にポイントを説明していました。

参加者は生地にするそば粉の分量や焼く時間を変えながらガレットづくりを楽しんでいました。

参加者は「家でつくるとなかなかうまくいかなかったので、本格的に作ってみたいと思い参加した。きょうは成功しました」「材料があれば家でもやってみたい」と話していました。

教室は、今年4月にリニューアルオープンした味工房に、新たに作られた多目的体験室を活用してもらおうと、初めて開かれました。

村では「今後も様々な体験活動で活用してもらいたい」と話しています。 -

上伊那は倒壊の恐れなし

18日に発生した大阪府北部を震源とする地震を受け市町村が

実施した学校敷地内のブロック塀の安全点検結果を29日公表しました。

それによりますと上伊那の市町村立学校に倒壊の恐れのある箇所はありませんでした。

県教育委員会の発表によりますと現行の建築基準法に不適合で倒壊の恐れのあるブロック塀は、長野市、飯田市、安曇野市、阿南町の合わせて15箇所でした。

県教育委員会ではこの15箇所について立ち入り禁止としたうえで撤去するとしています。

上伊那で倒壊の恐れがある箇所はありませんでしたが伊那市教育委員会では建築基準法は満たしているものの老朽化が進んでいるとして春富中学校のプールの塀と市民プールの塀を撤去することにしています。

1111/(火)