-

高遠城下まつり 郷土芸能を披露

伊那市高遠町の高遠城下まつりが1日中心商店街で行われ、訪れた人たちでにぎわいました。

ステージが設けられたイベント広場では、郷土芸能などが披露されました。

オープニングでは、高遠中学校の3年生約50人が高遠太鼓を打ち鳴らしました。

また、高遠北小学校と高遠小学校の児童が、武田信玄の五男・仁科五郎と織田軍との戦いを表現した舞「孤軍高遠城」を披露しました。

高遠城下まつりは、旧高遠町時代から続く地域の夏祭りで、前身の絵島まつりから数えて今回で49回目となります。

中心部を通る国道361号は歩行者天国となり、地域住民による屋台が出店され賑わっていました。

-

小学生が鹿嶺高原でキャンプ

小学生が一泊二日のキャンプを通して様々な事を体験する「限界突破サバイバル2018」が、1日と2日の二日間、伊那市長谷の鹿嶺高原で行われています。

伊那市を中心に小学1年生から6年生まで61人が参加し、鹿嶺高原で秘密基地づくりに挑戦しました。

これは、伊那青年会議所の青少年育成事業の一環で行われたものです。

子ども達は、7つの班にわかれ、段ボールで基地を組み立てていきました。

最初に壁を作るグループや梁から作るグループなど、知恵を出し合いながら自分たちの基地を作っていきます。

子ども達は、今夜鹿嶺高原にテントを張って宿泊する事になっています。

夕食は全員でカレーを作り、秘密基地の中で食べるという事です。

-

高遠高校の文化祭「兜陵祭」

伊那市高遠町の高遠高校の文化祭、兜陵祭が、1日と2日の2日間の日程で行われています。

今年のテーマは、「さわげ!~田舎で後悔を残せない~」です。

初日の1日は、体育館でクラスごとの発表が行われたほか、2日の決勝を前に腕相撲大会の予選が行われました。

力自慢の14人が熱戦を繰り広げ、会場からは声援が送られていました。

今年の文化祭では、全校生徒が一緒に作業する機会を設けたという事です。

生徒玄関前の門柱には、全校生徒約320人全員の手形とともにイニシャルが描かれた看板が設置されました。

兜陵祭は2日までで、一般公開は午前10時から午後3時までとなっています。

-

保育園児と消防団が合同防災訓練

9月1日の防災の日を前に南箕輪村の南原保育園で31日消防団と合同の防災訓練が行われました。

訓練は地震が発生し隣にある神社から火が出たとの想定で行われました。

地震発生の放送が流れると防災頭巾をかぶった園児らは机の下に

入り身の安全を確保していました。

火が出たとの通報で保育園となりのグランドへ避難しました。

しばらくすると消防団が駆け付け園児らは消火活動の様子を見学しました。

保育士は「訓練のあいだは話をせずしっかり放送を聞いたり

机の下に入ることができた。」と話していました。

帰りの時間には保護者への引き渡し訓練も行われたということです。 -

LGBT性的少数者に理解を

LGBT性的少数者の人権保護と認知教育の充実を求める請願書を伊那市議会に提出している伊那市の当事者らが31日、伊那市議会総務文教委員会協議会でその理解の必要性を訴えました。

31日は請願を審議する総務文教委員会の委員がLGBTへの

理解を深めようと請願書を提出した当事者から話を聞きました。

この当事者は体は男性ですが心は女性のLGBTです。

子どもの頃からそのことで悩み相談する人もいなかったことから

自殺も考えたことがあるということです。

成人してから性同一性障害という言葉を知り同じ悩みをもつ人が

いることを知りましたが、「社会では根強い偏見が残っていることから本当のことを誰にも言えず生きている人が多い」と話していました。

その差別と偏見を無くそうと請願では小中学校でのLGBT教育の充実の実現や自治体での悩み相談窓口の設置、同性パートナーシップ制度の導入を求めています。

同性パートナーシップは同性のカップルを婚姻関係と自治体が認めるもので法律上の効果はありませんが差別や偏見がなくなることを目的としています。

市議会総務文教委員会の唐澤稔委員長は「LGBTで困っている人が

多いという現実が分かった。

委員全員で理解を深め慎重に考えていきたい。」と話していました。 -

7月有効求人倍率1.64倍

上伊那の7月の月間有効求人倍率は1.64倍で前の月を0.1ポイント上回りました。

月間有効求人数は4307人、月間有効求職者数は2619人で

7月の月間有効求人倍率は1.64倍でした。

雇用情勢についてハローワーク伊那では「堅調に推移している」として前の月の判断を据え置いています。

-

水稲の作柄概況 南信は「やや良」

関東農政局は今年度の水稲の8月15日現在の作柄概況を31日発表しました。

それによりますと南信は「やや良」となっています。

県内の作柄概況、田植え最盛期は苗の生育がおおむね順調で平年に比べて1日早くなっています。

出穂最盛期は6月下旬以降高温多照により生育が進んだことから

平年に比べて4日早くなりました。

全もみ数は「平年並み」登熟は「やや良」と見込んでいます。

今年度の県内全域の水稲の作柄は生育期間を通じておおむね天候に恵まれたことから「やや良」が見込まれるとしています。

-

輸出向け稲作を小泉氏が視察

国は農産物の輸出を行う生産者を支援する「グローバル・ファーマーズ・プロジェクト(GFP)」を31日からスタートさせました。

31日は自民党の小泉進次郎農産物輸出促進対策委員長が伊那市を訪れました。

長谷で輸出用の米を育てる出口友洋さんがプロジェクト登録第一号の署名を行いました。

伊那市長谷中尾の水田です。

31日はハワイやマレーシアに向け輸出する米を生産するWakka AGRIの出口社長がプロジェクト登録の署名を行いました。

この会社では、伊那市長谷の休耕田で胚芽の量が多い門外不出とされるカミアカリという品種の米を栽培しています。

今年は長谷の5ヘクタールで栽培していて、収量は10トンほどを見込んでいるという事です。

日本の農産物の輸出額は世界第60位で国では新たな農業振興策として海外への販売を展開したいと考えています。

プロジェクトでは、輸出を目指す農家の横のつながりを作る他、農薬規制などの情報提供や、買い手のマッチングなどに対し継続的な支援を行うとしています。

また、午後には伊那市のJA上伊那本所でこれからの農業について話をしました。

会場には農家や農業団体の関係者などおよそ350人余りが集まりました。

小泉委員長は「どんなに時代が進歩をしても食や農業の大切さは変わらない。農産物の輸出など新たな時代を見据えた農業にチャレンジしてほしい」と話してしていました。

-

箕輪町キャリア教育フォーラム

箕輪町のキャリア教育の推進について考える5回目のフォーラムが30日町文化センターで開かれました。

フォーラムは町教育委員会や町内の事業所でつくる「キャリア教育推進協議会」が開いているもので、町内の小中学生が学習の成果などを発表しました。

5月に職場体験をした箕輪中学校の2年生は、仕事を通して感じた事を劇にして発表しました。

生徒達は、「積極的に挨拶する事が大切だ」、「思った事を口に出し、コミュニケーションをとる事が必要だ」などと発表していました。

箕輪西小学校の4年生はふるさとについて学習していて、地域の農家や工場などを見学しました。

箕輪中部小学校の特別支援学級の児童は近くの農家の協力で梅の収穫体験や加工品づくりを行いました。

唐澤義雄教育長は「それぞれ活動内容は違うが思いが伝わってきました。自分たちの経験を後輩に伝え、キャリア教育の積み上げをしてください」と挨拶しました。

また、中学生と事業所の意見交換会では職場体験を通じて感じた事や仕事のやりがい、将来町内で働きたいかなどについて話し合いました。

箕輪町では毎年中学2年生が職場体験学習を行っていて、今年度は85の事業所が受け入れたということです。

-

高校再編 同窓会から聴取

県立高校の第2期再編に向けて、上伊那地域の高校の将来像を考える協議会は、各高校の同窓会から意見の聞き取りを始めました。

初日の30日は、上伊那農業高校同窓会から意見を聞きました。

松澤嶛同窓会長は、「他地域で再編統合した学校の状況などを見て、どういう成果や運営が見込めるか検証する必要がある」と話していました。

県は、上伊那の中学校卒業者数について、2017年度の1,856人に対して、2030年度には20%減の1,494人になると予測しています。

また、農業、工業、商業の各専門学科が分散していて、今後の少子化が進行する中で、学科の一層の小規模化が危惧される状況にあるとしています。

同窓会への意見の聞き取りは31日に3校行われ、残りの4校は9月3日と4日に実施されます。

4日には、上伊那地区高等学校長会からも話を聞くことになっています。

今回出された意見は、9月27日に開かれる第3回協議会で示されることになっています。 -

防災週間 伊那署で訓練

伊那警察署は、震度6強の地震が発生したとの想定で、防災訓練を30日に行いました。

午前6時30分、およそ100人の署員が伊那署に集まり訓練が行われました。

信号機が使えなくなった場合に行う交通整理の手信号を確認しました。

夜間、屋外で活動するときに使うバルーンライトの点灯方法を確認しました。

また倒木などの際に使用するチェーンソーを使って丸太を切りました。

県内の各警察署は、8月30日から9月5日までの防災週間中に対応訓練を行っています。

伊那署では、31日と9月3日4日に別の内容の訓練を行う予定です。 -

鯉淵学園の学生が研修

伊那市・JA上伊那と新規就農協力の協定を結んでいる茨城県水戸市の鯉淵学園の学生は、きのうから3日間の日程で伊那市を訪れ、農業研修を行っています。

2日目のこの日は、1年生を中心に20人が、富県の農事組合法人南福地ファームのキャベツ畑で草取りを行いました。

伊那市とJA上伊那、鯉淵学園は、新規就農協力の協定を平成25年に締結しています。

平成27年から毎年、南福地ファームが農業研修で学生を受け入れています。

学生の中には、ベトナムや台湾から来ている留学生の姿もありました。

南福地ファームでは「苦労しないと美味しい野菜は作れないことや、消費者の立場になって栽培しているという思いを知ってもらいたい」と話していました。

鯉淵学園の学生は31日まで伊那市に滞在する予定です。

-

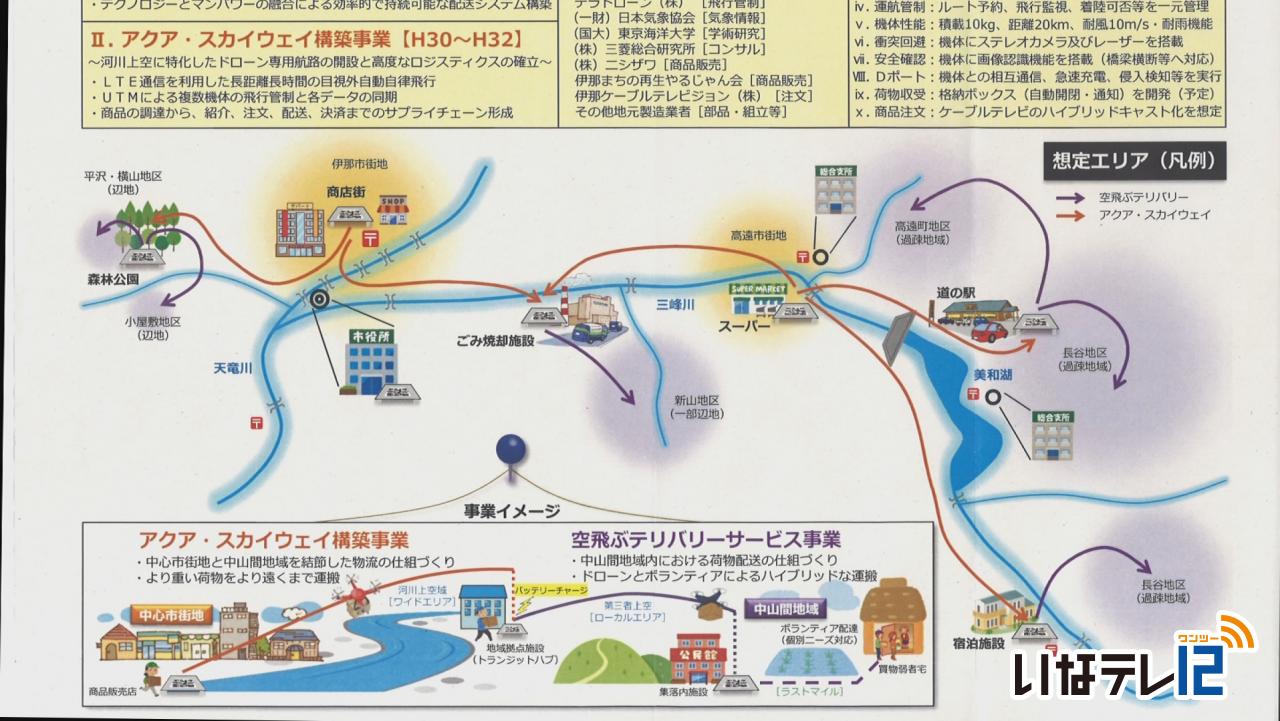

ドローン物流実証実験 始動

交通弱者が遠隔で容易に買い物ができる社会環境の構築を目指す、国内の自治体としては初となる無人機・ドローンを使った物流の実証実験が、伊那市で始まります。

30日は、実証実験を行う、伊那市、通信大手のKDDI、地図情報サービスのゼンリンの3者による共同記者会見が開かれました。

天竜川や三峰川の上空に飛行ルートを構築し、大型のドローンが中心市街地から中山間地まで商品を運びます。

人が操作するのではなくプログラミングにより自動的にフライトさせます。

中山間地の拠点施設で荷物を小分けし、そこから各集落の公民館などにドローンで運び、最終的にはボランティアが民家まで届けるという仕組みです。

交通弱者が容易に買い物できる社会環境の構築を目指します。

会見には実証実験に参加する地元企業も出席しました。

注文や決済は伊那ケーブルテレビのシステムを使い、商品は、株式会社ニシザワや中心商店街などの店舗が提供します。

実証実験は3年間の計画で、事業費はおよそ2億3,500万円、国の地方創生推進交付金を活用するなどして伊那市の実質的負担は5%ほどということです。

伊那市では、地元製造業者にも離発着させるドローンポートのシステム構築などでの参画を呼び掛けていて、地域経済へ波及させたいとしています。

このドローンを使った物流の実証実験は、国内の地方自治体としては伊那市が初となります。

2021年度をめどに、仕組みを整え実用化を目指します。

-

宮原 達明さん「祈りの里」出版

伊那市手良の農家、宮原達明さんは地元の信仰や伝統行事などをまとめた書籍「祈りの里」を出版しました。

27日は、伊那市のてらとぴあで会見を開きました。

宮原さんは、漂泊の俳人井月の日記についてと農業にまつわる伊那の伝統行事についての2冊を、これまでに出版しています。

今回、出版した「祈りの里」は、信仰や伝統行事などを継承し、それを通じて地域の絆を大切にしている地元、手良集落を紹介したということです。

手良の蟹沢集落や米垣外集落などに残る庚申や念仏講、伝統行事などを取材しまとめました。

地区にある石仏も紹介されていて、宮原さんは、「蟹沢集落だけで300にものぼる石仏があり、今でも地域の人たちに大切に守られている」と話していました。

宮原さんは「これからの地域の在り方について考えるための一助になればうれしい」と話していました。

本は市内の書店で税別1500円で販売されています。

-

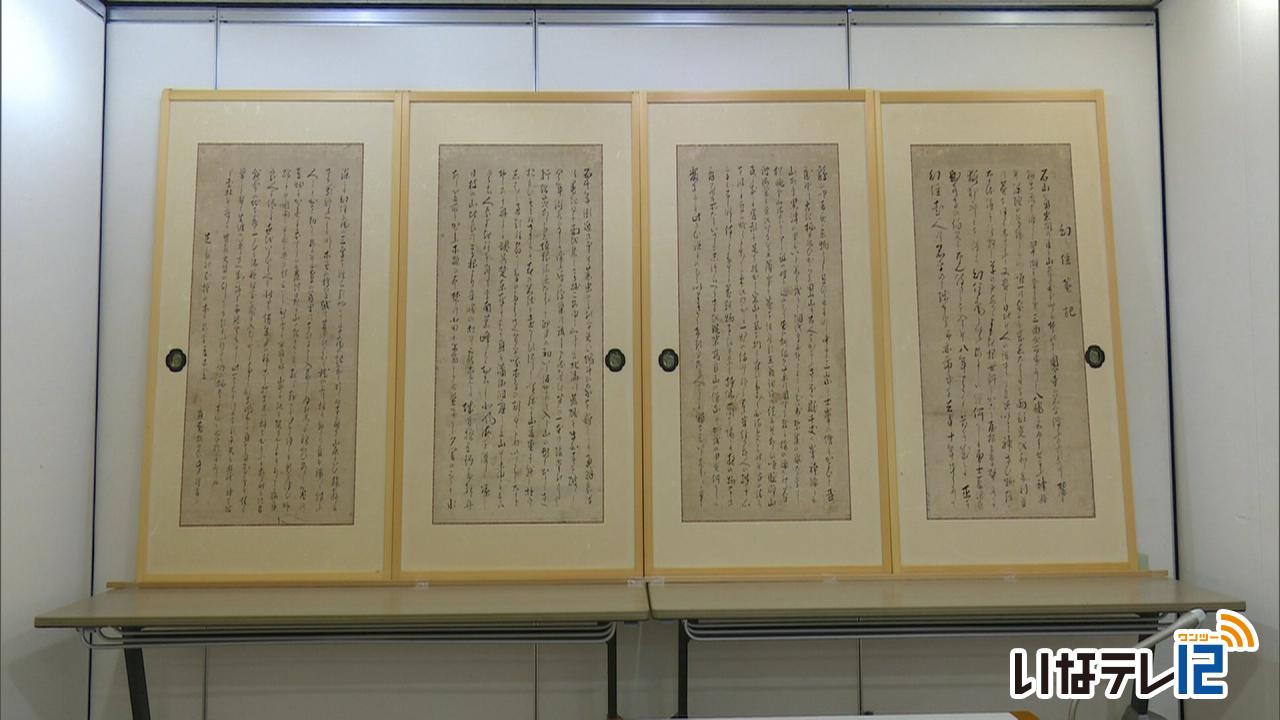

井月の真筆 西箕輪で見つかる

幕末から明治にかけて伊那谷を放浪した俳人、井上井月の真筆が伊那市西箕輪で見つかりました。

西箕輪で井月の作品が見つかるのは珍しいということです。

見つかった作品は、井月がが師と仰いだ松尾芭蕉の幻住庵の記を書き写したものです。

これは、西箕輪大萱の泉澤國人さんの自宅にあるものです。

井上井月顕彰会副会長の竹入弘元さんが見たところ井月の真筆だということです。

泉澤さんによりますと、昔から家の襖に書かれていて、家を建て直してからも襖を表装しなおして使っているということです。

この他にも、俳句の心得を写したものなどもありました。

井上井月顕彰会によりますと、「天竜川の西側では井月の足跡が無いことが定説となっていたので、西箕輪でみつかったのは貴重だ」ということです。

また、29日は伊那市美篶の書家山岸美峰さんが井月の書についての解説を行いました。

見つかった作品は、今月31日から始まる千両千両井月さんまつりに合わせ、伊那市のいなっせ2階ギャラリーで展示されます。

井上井月顕彰会では「多くの人たちに足を運んでもらいたい」と来場を呼び掛けています。 -

新山小学校で水泳参観

伊那市の新山小学校で、児童がこの夏の水泳の授業のまとめとして保護者に成果を発表する水泳参観が、29日に行われました。

全校児童42人が参加し、保護者の前で学年ごと競技を行いました。

このうち、高学年競技では、5年生と6年生がクロールで50メートルを泳ぎ、自己記録更新を目指していました。

新山小学校では、今年、水泳の外部講師を招き息つぎの仕方など基本的な動作を指導してもらったという事です。

プールサイドからは声援が送られていました。

新山小学校でのプールの授業は30日までとなっています。

-

南箕輪小4年生 農業用水学ぶ

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生は地元の農業用水に関する施設を、29日に見学しました。

4年3組と4組の児童57人が農業用水に関係する施設5か所を見学しました。

このうち北原のパセリ農家、池田政幸さんのハウスでは農業用水がどのように使われているかを学びました。

地中にうめられたバルブをひねるとホースの中を水が流れます。水は直径0.3ミリの穴が開けられたハウスの中のパイプを流れ、霧のようになってパセリに行き渡る仕組みです。

池田さんは「4月から10月まで雨の日を除く毎日、この方法で水やりをしていて、年間千トンの水を使っている」と話していました。

このハウスでは、田んぼで使った残り水などをためてくみ上げる揚水機場から、地中を通って各農家へと送られている水を利用しているという事です。

池田さんは「今年の猛暑で水不足が心配された地域もあるので水の大切さを改めて感じた」と話していました。

見学会は上伊那地域振興局などが毎年小学校4年生を対象に行っているもので、10月まで6校で見学が予定されています。

-

自主防災連絡会が研修会

今年5月に発足した伊那市自主防災組織連絡会は、初めての防災研修会を28日に市内で開きました。

市内の自主防災組織の代表約130人が参加した連絡会発足後初となる研修会では、狐島自主防災会の北澤健さんが事例発表を行いました。

毎年、4月に総合防災訓練を行っている狐島区では、隣組同士の集合訓練、情報伝達訓練、救出訓練など8つのメニューを毎年行っています。

災害時は訓練以上の事はできないとして、避難や救助など重要な事項は毎年必ず同じメニューで訓練を実施しているという事です。

現在伊那市内には、地域ごと184の自主防災組織があります。

連絡会では、来年2月に防災講演会を予定しているほか、会員の要望に応じて必要な勉強会を実施していくという事です。

-

高遠から宇宙へ 打上げ成功祈願

伊那市高遠町に工場を置く電気機械器具製造メーカー伸和コントロールズ株式会社は、来月打ち上げが予定されている国際宇宙ステーションへの無人物資補給機こうのとり7号の一部に部品が搭載されます。

27日は、打ち上げの成功を高遠町の弘妙寺で祈願しました。

この日は幸島宏邦(こうしまひろくに)社長ら13人が弘妙寺を訪れ、成功を祈願しました。

「こうのとり」に搭載される部品は、ガスを噴射するバルブです。

こうのとりは国際宇宙ステーションで物資を補給し、その後、ステーションから宇宙実験のサンプルを回収して、カプセルが地球に帰還します。

カプセルが地球に戻る途中にこのバルブが作動し、大気圏でガスを噴射して傾きを調整し、狙った目標地点に着水します。

社員らは、焼香をして打ち上げの成功と無事の帰還を祈願していました。

幸島社長は「無事の打ち上げ、無事の帰還を祈るばかり。国家プロジェクトの一端を担うことができ本当に嬉しいし、誇りに思う」と話していました。

こうのとり7号は、9月11日の午前7時32分に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられることになっています。 -

再編考える上伊那の会 発足

第2期高校再編に向け検討を進める「上伊那地域の高校の将来像を考える協議会」に対し、会議の公開などを求める「高校再編を考える上伊那の会」が27日の夜、発足しました。

この日は伊那市防災コミュニティセンターに教職員や高校同窓会員などおよそ50人が集まり、「高校再編を考える上伊那の会」を発足させました。

上伊那広域連合長から委嘱された有識者や一般公募などの委員でつくる「上伊那地域の高校の将来像を考える協議会」は、再編を前提に今年6月から検討を進めています。

5回の会議で地域の方向性をまとめる計画で、来年2月までの残り3回の会議が予定されています。

発足した会では協議会に対して、全ての会議を公開すること、協議会主催の住民説明会を開催すること、再編ありきで検討を進めないこと を要望することが決まりました。

宮下与兵衛会長は「まだみんなよく知らない状態で議論が進み、気づいたら母校がなくなっている、ということがあってはならない。この会を発足させることができたのはとても良かった」と話していました。

この日は、県高校教職員組合の林茂樹副執行委員長が講演をしました。

林さんは「県の所有する財産の縮小を達成するために高校再編が進められているのではないか。40人学級を30人学級にするなどの対策で高校数は維持できる」と説明していました。

会では、再編案がまとまる10月までに、協議会に要望書を提出したい考えです。 -

「バス育」で園児がバスに試乗

子ども達にバスを通じて公共交通の大切さを知ってもらう「バス育」の一環で、伊那市高遠町の高遠保育園の園児が28日、バスの乗り方を教わりました。

園児らはステップを上がり、バスに乗り込みます。

歓声をあげながら座席に座りました。

バス会社の職員からは、座席にきちんと座ること、バスが走っている時は席を立たないこと、止まって扉が開くまで動かないこと、を守ってくださいと説明がありました。

職員から説明を受けると、高遠保育園から高遠駅に向けて出発です。

園児らは自分の知っている建物の横を通り過ぎると指をさして歓声を上げていました。

28日は、高遠保育園の年少から年長までおよそ100人が、クラスごとにJRバス関東の車両に乗りました。

「バス育」は、伊那市地域公共交通協議会がバス会社の協力を得て進めています。

幼少期からバスを身近に感じることで、公共交通の大切さを知ってもらうとともに、利用拡大につなげていこうと、今年度からスタートさせました。

伊那市企画政策係の福澤誠係長は「この地域では車で移動することがほとんどだと思う。公共交通機関の良さを知ってもらい、乗るきっかけにしてもらえればうれしい」と話していました。

伊那市では今後、他の園でもバスの乗り方の説明やバスの試乗体験を行っていくということです。 -

最新の測量機器使い高校生が実習

最新の機器を使って測量について学ぶ実習が28日、南箕輪村の上伊那農業高校で行われました。

この日は、上農高校の緑地創造科環境エンジニアコースの2年生18人が測量について学びました。

長野県測量設計業協会南信支部の11社が協力し、実際に現場で使われている最新の機器を使って実習が行われました。

高さの測定では、決められた高さに記されたバーコードを機器で読み取り、表示された数字を記録していました。

現在、測量の現場ではドローンも使われていることから、教室にはドローンのシミュレーターも用意されました。

上農高校では「実習を通じて、様々な仕事に興味を持ってもらいたい」と話していました。

実習は、建設業に興味を持ってもらおうと伊那建設事務所と測量設計業協会が毎年行っているものです。 -

駒ヶ岳遭難 児童が冥福祈る

1913年大正2年に発生した中箕輪尋常高等小学校現在の箕輪中部小学校の駒ヶ岳遭難から今年で105年となります。

27日の朝は、児童が遭難の碑に花を手向け冥福を祈りました。

駒ヶ岳遭難は、大正2年8月に修学登山のため駒ヶ岳に向かった当時の児童と教師37人が、山の上で暴風雨に遭い11人が犠牲となったものです。

箕輪中部小では、後世に伝えようと遭難事故のあった8月27日に毎年慰霊の行事を行っています。

福與雅寿校長は、「犠牲になった11人の冥福を祈ると同時に、自分や友達、まわりの人の命を大切に思うきっかけにしてほしい」と話していました。

箕輪中部小では、9月7日に命の大切さについて考える集会を開く予定です。 -

豪雨災害被災地へ 出発

上伊那8市町村の社会福祉協議会が募集した「平成30年7月豪雨」の被災地へのボランティアを乗せたバスが、26日に出発しました。

26日の午後10時ごろ、伊那市福祉まちづくりセンターで出発式が行われました。

ボランティアに参加するのは、一般13人、社会福祉協議会の職員11人の合わせて24人です。

移動日も含め、3日間の日程で広島県の三原市で作業をします。

大雨により家屋の浸水などの被害を受け、未だ泥出しや家財道具の搬出などが終わっていない住宅もあることから、上伊那地域の社会福祉協議会では片づけを手伝うボランティアを募りました。

中には、夏休み中の大学生の姿もありました。

3人は、中学校の同級生で、 募集を知り応募したということです。

-

ドローン物流 受注事業者決定

伊那市が2021年度の実用化にむけて進めている小型無人機ドローンによる物流計画で、電気通信事業者のKDDIと地図情報の制作・販売を行うゼンリンが受注事業者に選ばたことが分かりました。

市議会全員協議会が27日に開かれ、市が進捗状況について説明しました。

計画では、中心市街地から荷物を載せた大型のドローンを飛ばし、河川の上空を飛行して市の公共施設まで運び、小型のドローンに積み分けて中山間地域の公民館などに運びます。

市は、ドローンによる荷物配送のビジネスモデル化を進める「空飛ぶデリバリーサービス事業」を今年度から2年間の計画で行っています。

河川上空に特化した専用航路の開設を図る「アクア・スカイウェイ構築事業」に今年度から3年間の計画で取り組んでいます。

市は、プロポーザル方式で事業者を公募し、その結果空飛ぶデリバリーサービス事業はKDDIが、アクア・スカイウェイ構築事業はゼンリンがそれぞれ選ばれました。

計画を進める上での協力企業に10の企業が選ばれ、地元からは伊那ケーブルテレビジョン、ニシザワ、伊那まちの再生やるじゃん会が選ばれています。

市では、今年度それぞれ2回ほどの実証実験を行う計画で、2021年度の実用化を目指します。

なお、計画の詳細についての記者会見が、30日木曜日に開かれることになっています。 -

市議会9月定例会開会

伊那市議会9月定例会が今日開会し、保育園や小学校へのエアコン設置にかかる費用を盛り込んだ補正予算案など20議案が提出されました。

今議会には、園児室や教室へのエアコン設置にかかる費用1億2,100万円の他、ブロック塀の撤去にかかる費用の補助に300万円、市民プールのブロック塀撤去と駐車場整備にかかる費用5,000万円など、6億3,700万円が補正予算案として計上されています。

他に、今年10月に観光施設としてオープンを予定している高遠町の旧中村家住宅について、一般社団法人環屋を指定管理者とする議案が提出されました。

LGBTと呼ばれる性的少数者の人権保護と認知教育の充実を求める請願が提出されています。

LGBTは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字をとった総称です。

請願では、小中学校でのLGBT教育の充実や性的相談者の悩み相談窓口の設置、同性パートナーシップ認証制度の導入を求めています。

この請願は、総務文教委員会に付託されました。

なお総務文教委員会では、LGBTについて理解を深める勉強会を31日に開くことにしています。

9月定例会は、5日~7日までが一般質問、18日に委員長報告・採決が行われます。 -

ハードダーツでも気軽に

ハードダーツと呼ばれるスチール製の矢を使うダーツ大会が26日、伊那市のいなっせで開かれました。

この日は、県内外からおよそ60人が大会に出場しました。

プラスチック製の矢を投げる「ソフトダーツ」が主流になってきている中、垣根が高く感じられているハードダーツを気軽に楽しんでもらおうと、伊那市の飲食店D-Styleなどが初めて開催しました。

参加者は、決まった数字から得点の分だけ数字を引いていき、0に近い方が勝利する「01」と呼ばれる競技方法で競っていました。

主催したD-Styleの宮下卓央さんは「飲食しながら気軽に参加して、ハードダーツの楽しさも知ってもらえたと思う」と話していました。 -

大芝高原まつり 会場賑わう

上伊那の夏を締めくくる、第33回大芝高原まつりが26日、南箕輪村の大芝高原で行われ、多くの人で賑わいました。

まつりは唐木一直村長の開会宣言で始まり、午前10時から花火大会が終わる午後9時まで会場は多くの人で賑わいました。

雨の影響で1日順延しての開催となりましたが、会場内では21のイベントが行われました。

大芝まつり恒例のたらいレースでは、参加した人たちがなかなか進まないたらいに悪戦苦闘していました。

夕方から行われたトワイライトステージにはおよそ20団体が出演し、華麗なパフォーマンスを披露していました。

花火大会には村内の企業や個人から615万円の寄付が集まり、64番組・800発の花火がまつりを締めくくりました。 -

下伊那から諏訪 狼煙リレー

戦国時代に武田信玄が通信手段として使っていたとされる狼煙を再現するリレーが、下伊那から諏訪地域までの20市町村で25日に行われました。

このうち伊那市手良の総合グラウンドでは、地元の里山にある浅間社城跡であがった狼煙が午前10時30分に確認されました。

手良総合グラウンドには、地元の小学生や保護者など150人が集まり、点火を行いました。

これは、武田信玄が通信手段として使っていた狼煙を再現する事で地域間の交流を図ろうと毎年行われていて今年で11回目になります。

午前10時に下伊那郡根羽村をスタートした狼煙は、午前11時30分に茅野市に到達し、20市町村を無事つなぐ事ができたという事です。

狼煙リレー事務局では、近い将来、信玄が本拠地とした山梨県甲府市まで狼煙を繋げたいという事です。

-

音楽団体が出演「高遠彩々」

上伊那の音楽団体などが出演し交流するイベント「高遠彩々」が伊那市高遠町の信州高遠美術館で25日に行われました。

上伊那で活動している4つの団体が合唱や楽器演奏を披露しました。

これは、長野県文化振興事業団と上伊那の住民らでつくる実行委員会が行ったものです。

事業団に設置されている「長野県芸術監督団」が、県内7会場で演劇公演を行う「トランクシアター・プロジェクト2018」を今年度初めて企画し、伊那市がその会場のひとつになりました。

信州高遠美術館で行われた「高遠彩々」は、その演劇公演に合わせて行われたもので、箕輪町で活動しているオカリナ・コカリナサークルや、伊那混声合唱団など4団体が出演しました。

実行委員会では「それぞれの団体がお互いの良いところを吸収する事で、地域の文化芸術の振興につなげていきたい」と話していました。

1512/(月)