-

W杯日本代表勝利 伊那も歓喜

サッカーワールドカップ、ロシア大会で日本代表は初戦でコロンビアに競り勝ち19日は、伊那市内も歓喜に沸きました。

日本代表のユニフォームを着たサポーターが試合開始の午後9時前から集まり声援を送りました。

ここは、伊那市西町に去年10月にオープンしたスポーツバーフリーチです。

この日は、予約のみの営業で、代表のユニフォームを着て来店した人には、カクテルが1杯無料で提供されました。

店内では80インチと40インチの画面に試合が映しだされ、試合開始早々に日本が1点を先制すると大盛り上がりでした。

この後、コロンビアに同点に追いつかれると会場からは落胆の声が上がりましたが、サポーターたちはエールを送り続け、後半、日本が2対1で勝ち越すと大きな歓声に包まれました。

日本の勝利が決まると、近くの人たちとハイタッチをしたり抱き合ったりして喜んでいました。

次回日本代表は、日本時間の25日、午前0時からセネガルとと対戦することになっていて、スポーツバーフリーチでは、この日もパブリックビューイングを予定しています。

-

野球人口の底辺拡大を図るイベント

野球やソフトボール人口の底辺拡大を図ろうと、上伊那地域の園児や小学生を対象にしたイベントが8月11日に伊那市の伊那スタジアムで行われます。

これは、19日に伊那市内で開かれた「上伊那から甲子園の会」の総会で報告されたものです。

甲子園の会は、上伊那の公立高校の甲子園出場を実現させるための環境を整えようと、2016年に設立されました。

イベントは、上伊那から甲子園の会と、上伊那の中学校野球部顧問や少年野球チームの関係者が共催で開きます。

経験のない子どもたちに簡単な遊びを通して野球の楽しさを知ってもらおうというものです。

中学野球部員と一緒に楽しむホームラン競争などのアトラクションの他、野球グッズなどが当たる抽選会などが計画されています。

イベントは、ダイヤモンドスポーツフェスティバル㏌上伊那と名付けられ、8月11日(土)に伊那スタジアムで行われます。

会では他に今年度、中学生の経験者が高校野球へスムーズに移行するための教室や野球に関する講演会などを計画しています。

上伊那から甲子園の会では「まずは、子どもたちの競技人口の増加を図っていきたい」としています。 -

西駒登山前に袋式トイレを説明

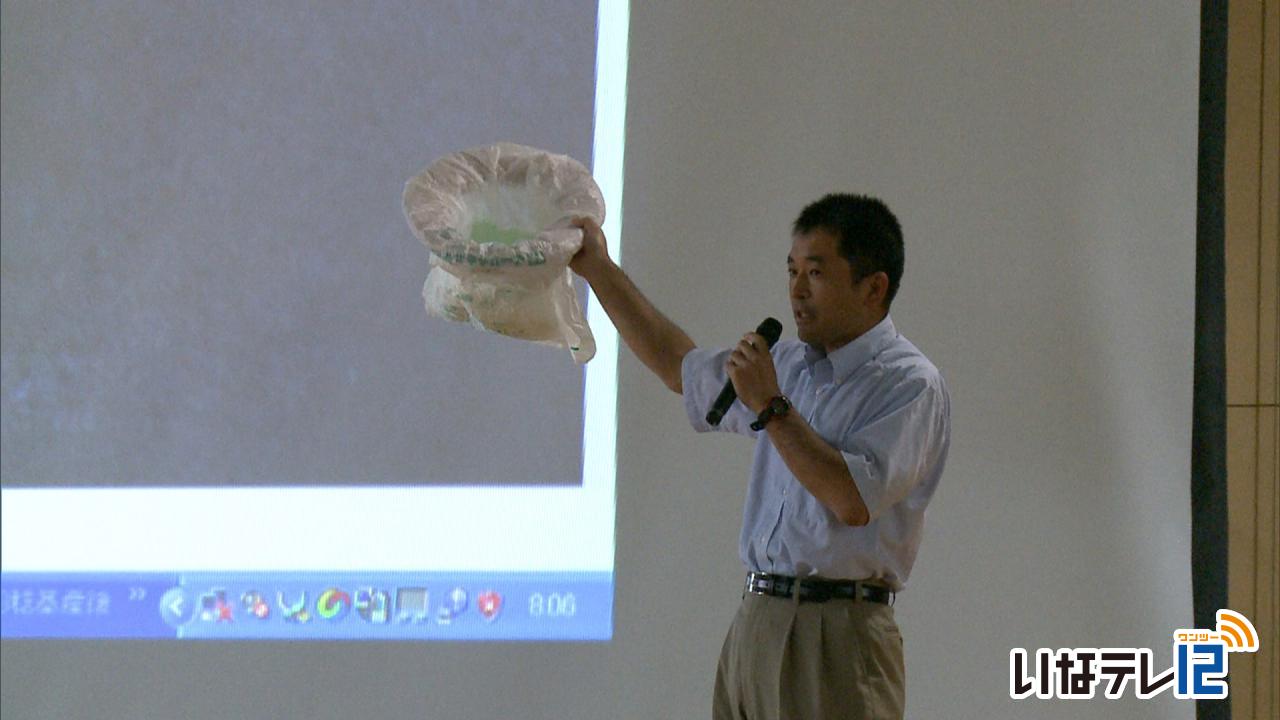

7月に西駒登山を予定している箕輪町の箕輪中学校2年生は、西駒山荘で使用する「袋式トイレ」の説明を20日に受けました。

西駒山荘管理人の宮下拓也さんが箕輪中学校を訪れ、袋式トイレの使い方を説明しました。

西駒山荘では、環境への負荷を減らすため2001年から袋式トイレを使っています。

袋の中に用をたすと中に入っているシートに水分が吸収されます。

使用した袋はヘリで里へ下ろして処理するため環境負荷が少ない方法とされています。

宮下さんは「トイレに行く事が不安で水分を控えると熱中症や高山病にかかりやすくなります。安心して使ってもらえるトイレなのでしっかり水分はとってください」と呼びかけていました。

2年生約250人は7月18日、19日に西駒登山を予定していて2日目の帰り道で西駒山荘に休憩で立ち寄る事になっています。 -

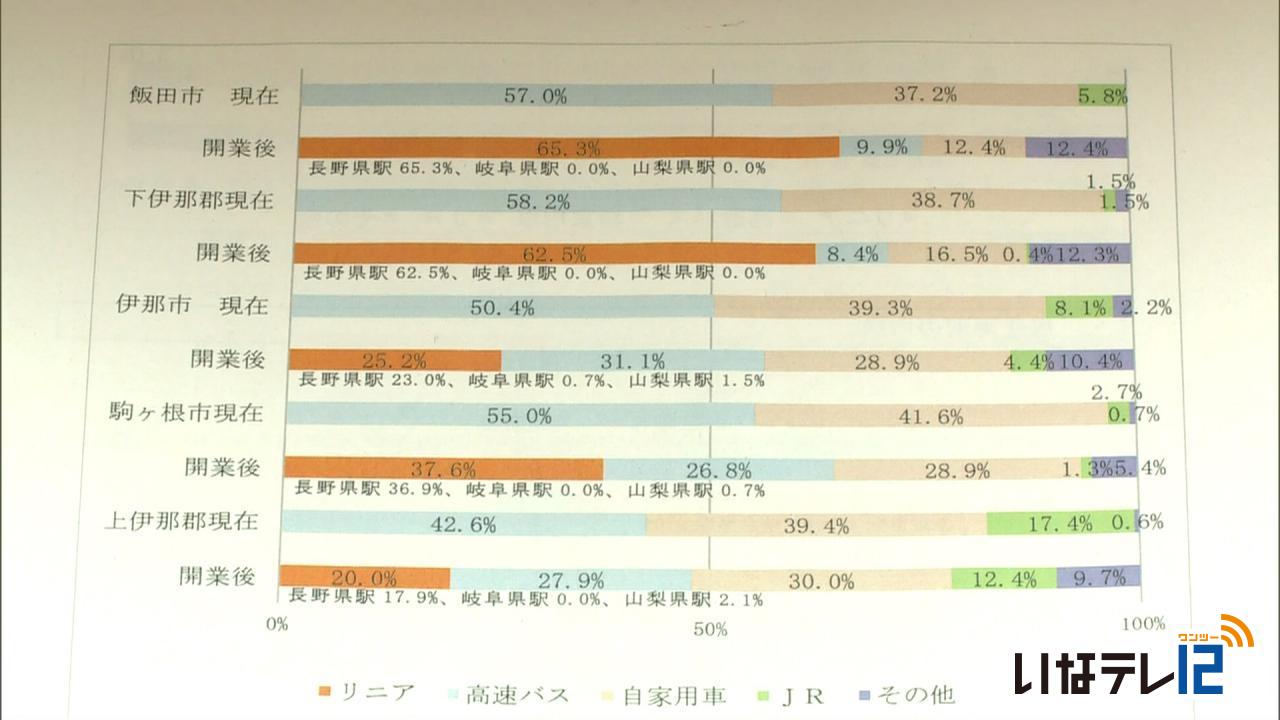

東京へ リニア利用希望者4割

上伊那地域を含む伊那谷居住者のリニア中央新幹線に関する意向調査の結果が19日、報告されました。

リニア開業後、東京方面への交通手段としてリニアを使うと答えた人は全体の40%となっています。

この日は伊那市の伊那合同庁舎でリニア中央新幹線の活用を考える上伊那地域連絡会が開かれ、市町村や観光協会などから、関係者およそ40人が出席しました。

アンケートは、リニアの長野県駅とのアクセスのあり方を検討しようと、今回初めて行われたものです。

上下伊那の2,000人を対象にアンケートを実施し、829人から回答を得ました。

リニア開業後、東京方面への交通手段としてリニアを使うと答えたのは全体の39.8%で、伊那市だけでみると25.2%となっています。

リニア駅へのアクセス方法について、伊那市で回答した人の75.1%が自家用車となっています。

回答者のうち、リニアの発着に合わせてJR飯田線を運行した場合は21.2%の人が飯田線を使うと答えています。

また、県外から観光で伊那谷を訪れた710人から回答を得たアンケート結果では、「リニアが開通していたら今回の旅行でリニアを使いましたか」との問いに対し、利用したと答えた人は全体の18.1%となっています。

上伊那地域振興局の堀田文雄局長は「開通しても目的がなければ地域への効果はない。アクセスを含め、どういったものが可能なのかを考え、地域活性化につなげていきましょう」と呼びかけていました。

リニア中央新幹線は2027年に開業が予定されていて、長野県では、開業による経済効果はおよそ336億円と推計しています。 -

AIを使って配車実証へ

伊那市は、人口知能AIを使って乗り合いタクシーを効率的に配車する実証実験を、今年度中に行う計画です。

これは、19日に市役所で開かれた伊那市地域公共交通会議・協議会で報告されたものです。

人口知能AIを使って、タクシーに乗りたい人を把握し、効率的なルートを計算して最適な配車を決定し運行します。

市内から実証地区を選定し、今年度中に行う計画です。

高齢者は家からバス停まで行くことが困難な点や、運転手などの人材不足に対応したい考えです。

伊那市では「高齢者のニーズに合った公共交通の在り方を検討していきたい」としています。

この他、市内の保育園児を対象にしたバス乗車体験「バス育」を、今年度行うことなども報告されました。 -

伊那中生と高尾町高齢者が交流

伊那市の伊那中学校の2年生と3年生生徒会役員は、学校に山寺高尾町の高齢者を招き、19日に交流会を開きました。

体育館では歓迎セレモニーが行われ、合唱部と吹奏楽部が演奏を披露しました。

伊那中学校では、地域の魅力や歴史について理解を深める「ふるさと伊那谷学」に取り組んでいます。

今回は、高尾町地域社会福祉協議会からお年寄りが子供たちと触れ合う機会がほしいと依頼があり開かれました。

この後、2年生との交流が行われました。

科学技術部の生徒は、風船に棒を刺しても割れないマジックを披露しました。

また、生徒がそれぞれ撮影した写真に合わせて川柳を発表しました。

高尾町社会福祉協議会では、「高齢者も中学生も楽しんでいる姿を見ることができてよかった」と話していました。 -

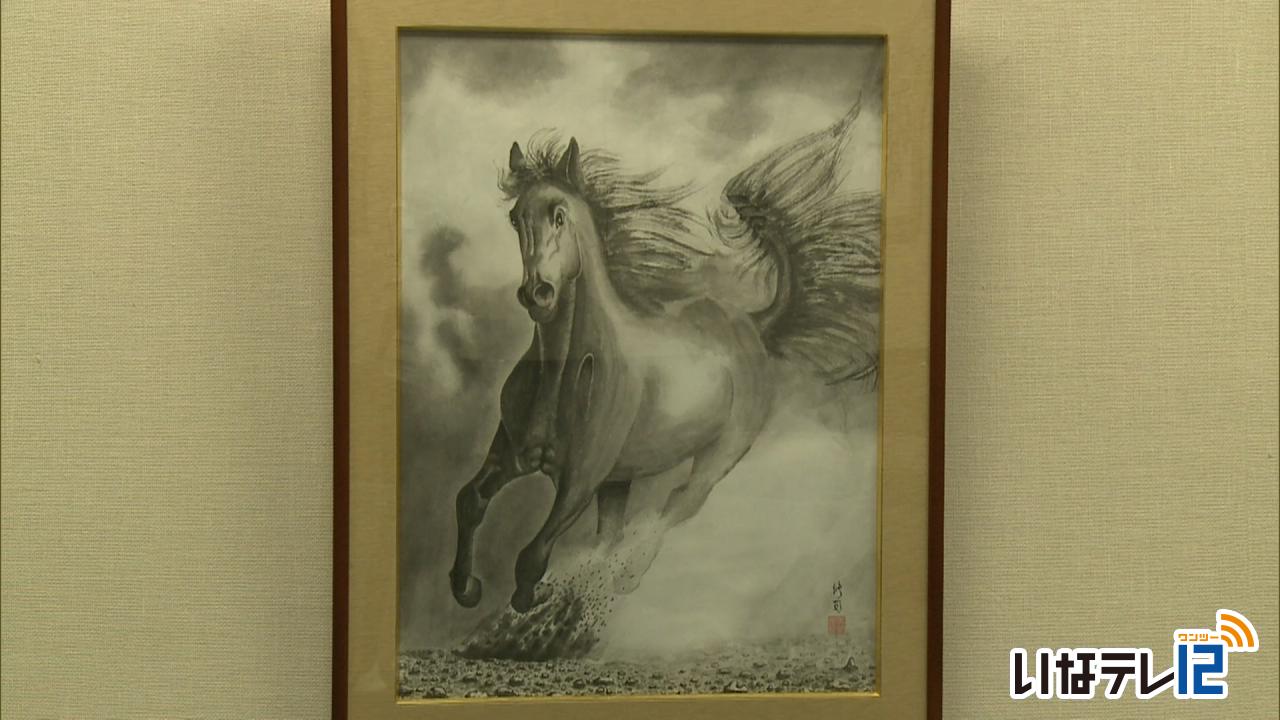

第21回日本墨絵展

日本墨絵会による墨絵展が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には、87点の作品が並んでいます。

日本墨絵会は、上伊那を中心に飯田市や塩尻市、山梨県甲府市などからおよそ100人の会員がいます。

こちらは、今回の展示会で長野県議会議長賞に選ばれた、伊那市の有賀修司さんの作品「疾走」です。

馬の躍動感が感じられる点や、細かい筆遣いなどが評価されました。

日本墨絵会では「日々勉強しながら作品を描いていてそれぞれの生きがいになっている。日本古来の芸術に触れてもらいたい」と話していました。

第21回日本墨絵展は、24日(日)まで、伊那文化会館で開かれています。 -

残業60時間 働き方改革へ

伊那市教育委員会が、市内の小中学校21校の教職員に対して行った時間外勤務の調査結果が19日、市総合教育会議で報告されました。

ひとりあたりの平均時間外勤務は1か月間でおよそ60時間となっています。

会議は市役所で開かれ、教職員の働き方改革の取組状況の報告の中で時間外勤務の調査結果が公表されました。

今年4月・5月に行った調査によると、最も多い学校では、平均81時間、最も少ない学校でも平均47時間で、全体の平均は60時間となっています。

ただ、前の年の同じ期間の調査に比べ、平均で2時間ほど少なくなっています。

市教育委員会では、今年5月から、中学校に部活動指導員が導入されたことや、タイムカードの導入による意識改革によるものではないかとしています。

4月には市内小中学校の校長ら6人ほどでつくる働き方改革委員会も立ち上がっていて、白鳥孝市長は「教職員の声を吸い上げ、改革に向けて検討を進めていってほしい」と呼びかけていました。 -

オールエイジミュージック

子どもからお年寄りまで楽しめる音楽会をテーマにミュージカルなどを上演する「オールエイジミュージック」が16日に伊那市のいなっせで開かれました。

伊那市高遠町山室でピアノ教室を開いている原葉子さんが企画したものです。

音楽会では、原さんのピアノ教室に通う子どもや公募で集まった子どもたちがミュージカルに出演しました。

食育をテーマにした物語で、甘いものが大好きな子ども達がお菓子の家の魔女に捕まってしまうというものです。

オールエイジミュージックは、子どもからお年寄りまで全ての世代の人が楽しめる音楽会として、去年11月に信州高遠美術館で1回目が行われ、今回で2回目になります。

音楽会には、出演者も含め上伊那を中心に150人ほどが参加しました。 -

信大ナイアガラワイン 販売開始

南箕輪村の信州大学農学部の学生が育てたブドウを使ったワインが完成し、19日から販売が始まりました。

学生が実習の一環で育てたブドウ「ナイアガラ」を使ったワインで、720ミリリットル入り1,500円です。

19日は生産品販売所でワインがお披露目され、学生が味を確かめていました。

ブドウは去年10月に植物資源科学コースの2年生が実習で収穫したもので、収量は299キロでした。

糖度が18度ほどの完熟したものが多かったということで、例年に比べて甘さや香りが強いということです。

ワインは合計230本つくられていて、信大農学部の生産品販売所で1人2本まで購入することができます。 -

大阪で震度6弱 伊那でも心配の声

18日の朝、大阪府北部を震源とするマグニチュード6.1の地震がありました。

大阪から伊那市へ移住してきた人たちの心配の声です。

伊那市高遠町でそば店を営む山根健司さんです。

山根さんは、兵庫県出身で2003年まで大阪で仕事をしていました。

山根さんは、地震発生後、友人や親せきに安否を確認したということです。

伊那市坂下の八木択真さんです。

八木さんは、実家が大阪府堺市にあり、現在は母親が1人で住んでいます。

新聞記者時代には、東日本大震災の被災地にも足を運んでいて、その際震度6強の余震を経験しています。

震源は大阪府北部で、大阪市北区、高槻市などで震度6弱を観測しました。

この地震で、箕輪町で震度2、伊那市と南箕輪村で震度1を観測しました。

また、地震の影響で公共交通機関にも影響がでました。

伊那バスでは18日、伊那バスターミナル午後4時15分発と19日の午前6時20分発の大阪便が運休となりました。

-

移動式取締装置で生活道路の安全を

伊那警察署は、今年4月に長野県警が導入した移動式の速度違反自動取締装置を使った取り締まりを、18日に初めて行いました。

移動式のこの装置は、縦50センチ、横26センチ、奥行き40センチの箱型です。

車の速度をレーザーで測定し、速度超過の車が通ると運転手の顔とナンバープレートを自動的に撮影します。

18日は、伊那署と県警交通機動隊が、南箕輪村の信州大学農学部前の村道で、取り締まりを行いました。

この場所は、30キロ規制となっていますが、農道への抜け道となっているため、朝夕は交通量が多いということです。

この装置は、県警が今年4月に導入したもので、伊那署での利用は今回が初めてです。

速度違反の取り締まりのほとんどは、警察官数人で速度の計測や取り調べなどを行っています。

しかし、この方法では違反車を誘導して駐車するスペースが必要なため、道幅が狭い生活道路では困難でした。

今回導入された移動式のこの装置は、狭いスペースでも設置が可能なことに加え、取り締まり場所を変えながら行うことができるため、速度抑制に効果が期待できるということです。

価格は1台1,000万円で、県警では効果があれば装置の追加も検討していくとしています。 -

箕輪南宮神社 人々が集いつながる場所へ

箕輪町木下の箕輪南宮神社を人々が集う場にしたいと企画されたイベントが17日行われました。

境内には、県内から飲食店など5つの店が出店しました。

訪れた人は、寿司やクレープを買い求めていました。

これは、箕輪南宮神社の神官・唐沢 光忠さんの妻・竜野 神歌さんが企画しました。

竜野さんは、企業から個人まで幅広く相談を受けるカウンセラーを職業にしていて、人と人がつながる場を提供したいと今回、このイベントを企画しました。

また、イベントに合わせて、茅の輪づくりが行われました。

茅の輪くぐりは、6月に半年間の穢れを払う日本の伝統行事です。

南宮神社ではこれまで茅の輪くぐりの行事は行われていませんでしたが、今年から実施したいと、今回のイベントに合わせて訪れた人に作ってもらうことにしました。

茅の輪は17日に飾り付け、7月15日まで設置する予定で、神官の唐沢さんは、いつでも自由に訪れて穢れを払ってほしいと話していました。

-

大芝まつり ポスターなどの図案決定

8月25日に行われる南箕輪村大芝高原まつりをPRするポスター、うちわ、パンフレットの図案が決まりました。

ポスターに選ばれたのは南箕輪中2年の安藤雅さんの作品です。

まっくんがマイバンブーを手に踊っている様子が描かれています。

うちわに選ばれたのは、南箕輪中1年の北原野乃華さんの作品です。

祭り名物のたらいレースに参加しているまっくんをイメージして描いたということです。

パンフレットには、南箕輪中3年の有賀もも花さんの作品が選ばれました。

クラシックカーフェスティバルや闘鶏など、大芝高原まつりならではのイベントとまっくんが描かれています。

ポスターは200枚作成し、公共施設などに飾られます。

パンフレットは村内全戸配布される他、うちわは当日来場者に配られることになっています。 -

南ア 林道バス停留所に食堂試験設置

15日から北沢峠までの全線運行となっている南アルプス林道バスの待合所に、試験的に食堂がオープンしています。

伊那市長谷の林道バスの停留所です。

15日の全線運行に合わせて、「りんどう食堂」がオープンしています。

伊那市観光株式会社が運営するもので、地元産の食材を使ったおにぎりにおやき、五平餅などを提供しています。

食堂は、3年前から休業していましたが、去年の10月から試験的に再開し、今シーズンも全線運行となった15日から営業を始めています。

18日は、静岡県からきた登山客が、昼食をとっていました。

開店記念として30日までは、おにぎりなどが特別価格の100円で提供されています。 -

新宿区から花のお礼メッセージが届く

伊那市は昨年度、友好都市新宿区の小中学校の卒業式に合わせて、卒業生全員にアルストロメリアを贈りました。

そのお礼として、子ども達からメッセージが届いています。

感謝という言葉の周りに、卒業式の写真とコメントが寄せられています。

市役所1階の市民ホールには、卒業生から届いたメッセージが展示されています。

市では、今年3月に区立の小学校29校、中学校10校、養護学校1校の40校およそ2,670人に、上伊那の特産アルストロメリアを贈りました。

市では、「一生に1度の卒業式に市の花でお祝いできたことをうれしく思う」と話していました。

今年度も花を贈る他、昨年度から同様に始めた学校給食への農産物の提供も行っていくとしています。 -

箕輪写友会 写真展はじまる

箕輪町の写真愛好家でつくる箕輪写友会の写真展が、18日から町文化センターで始まりました。

会場には、県内の風景などを写した会員14人の作品28点が並べられています。

箕輪写友会では、月に1回写真を持ちよって勉強会を開いていて、この時期と秋の文化祭の年2回写真展を開いています。

箕輪写友会では、「年々会員のレベルも上がってきている。多くの人たちに見てもらいたい」と来場を呼び掛けています。

写真展は24日まで、箕輪町文化センターで開かれています -

しんわの丘バラ園でフラメンコショー

1,800株のバラが見ごろを迎えている伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで、フラメンコショーが、17日行われました。

踊りを披露したのは、高遠町のフラメンコ愛好者で作るグループ「ラス・デュエンデス」です。

バラ祭り開催中の恒例となったイベントで、華やかな香りが漂う満開のバラ園に、フラメンコの音楽が響いていました。

しんわの丘ローズガーデンは、現在満開となっています。

例年より1週間から10日ほど早いということですが、祭り最終日の24日頃までは楽しめるということです。

-

幼児を保護 高校生らに感謝状

5月17日に道に迷った2歳の幼児を保護したとして、箕輪町中箕輪在住の伊那北高校1年生小松亮斗君と近くに住む飯田幸子さんの2人に、伊那警察署長から感謝状が贈られました。

17日は小松君と飯田さんが伊那警察署を訪れ、駒村公孝署長から感謝状を受け取りました。

5月17日の午後6時過ぎ、高校から帰宅していた小松君が、泣きながら座り込んでいる2歳半くらいの女の子を自宅近くで発見しました。

声をかけ女の子が案内する家に送り届けたところ、女の子とは関係のない飯田さんの家でした。

飯田さんはおもちゃを与えたり話しかけるなどして女の子を安心させ、警察に電話をしたということです。

小松君には4歳下の妹が、飯田さんには女の子と同じくらいの年の孫がいることも今回の対応に繋がったということです。

駒村署長は「女の子の無事を一番喜んでいるのは女の子の両親です。2人のおかげで事故や事件に巻き込まれなくてよかった」と感謝していました。

-

子どもが参加 キックバイクレース

子ども用のペダルのない自転車「キックバイク」を使ったタイムトライアルレース「みはらしカップ第1戦」が17日、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファーム内で開かれました。

このうち3歳児のクラスには12人が出場しました。

キックバイクはペダルのない自転車で、地面を蹴って前に進みます。

往復120メートルのコースを2回走り、合計タイムで順位を決めます。

3歳児クラスでは、駒ヶ根市在住の下平樹くんが、1分4秒81で優勝しました。

大会は、去年4月から伊那市地域おこし協力隊として活動している宮坂啓介さんが企画しました。

宮坂さんは「子ども達にとって転んだり上手くいかなかったことが良い経験になったと思う。多くの人が集まるイベントを今後も企画していきたい」と話していました。

大会には2歳から小学6年生までの55人が出場し、レースを楽しんでいました。 -

伊那小児童 伊那まつり歴史学ぶ

今年の伊那まつりに踊り連で参加する伊那市の伊那小学校2年生の児童は16日、まつりの歴史について学びました。

元伊那市職員でちんどんやとして活動している柘植晃さんが伊那小学校を訪れ、講師をつとめました。

伊那まつりの歴史を学ぶ学習会で、踊り連として参加する2年生90人が話を聞きました。

柘植さんは、市民おどりで使われている伊那節、勘太郎月夜唄、ダンシング・オン・ザ・ロードの3曲を紹介しました。

子ども達は、手拍子をしてリズムをとり、曲のテンポの違いを確認していました。

柘植さんは、伊那節は320年前に伊那と木曽の人々の交流の中で生まれた事、勘太郎月夜唄は第二次世界大戦中に公開された映画の中で使われていた事などを説明していました。

学習会は、これからのまつりを担っていく子ども達に、より理解を深めてもらおうと希望のあった小学校を対象に毎年開かれています。

今年の伊那まつりは8月4日に市民おどりが、5日に花火大会が予定されています。 -

芸大生が中学生に演奏指導

高遠町出身の伊澤修二が初代校長を務めた縁で伊那市と交流がある東京芸術大学の学生が西箕輪中学校を16日に訪れ、生徒に楽器の演奏を指導しました。

東京芸大音楽学部の学生10人が西箕輪中学校を訪れ、吹奏楽部の生徒40人を指導しました。

東京芸大は旧高遠町出身の伊澤修二が初代校長をつとめた縁で交流があり、毎年秋に伊那市で記念演奏会が開かれています。

演奏指導もその一環で、吹奏楽部のある市内5つの中学校で毎年行われています。

生徒らは楽器ごと10のグループにわかれ指導を受けました。

学生は、楽器を正しく持つ事、最初から最後まで一定の勢いで息を吐く事などをアドバイスしていました。

芸大生による指導は12月にも行われる予定です。 -

日本禁煙友愛会伊那支部 文房具寄付

一般社団法人日本禁煙友愛会伊那支部は、伊那市と南箕輪村の保育園、小中学校に文房具を贈ります。

12日は、日本禁煙友愛会伊那支部の清水篤志支部長ら3人が南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に挨拶しました。

伊那支部は昭和30年8月に「たばこのない社会」を目指して創立し、現在およそ1,000人が会員となっています。

今回は、保育園にハンカチを、小学校には鉛筆を、中学校にはノートをそれぞれ贈ります。

家庭に持ち帰って子ども達から家族に禁煙の大切さを伝えてもらおうと毎年行われています。

伊那支部では「禁煙は幼い子どもと約束するのが一番効果があるとされている。2020年の東京オリンピックに向けてさらに禁煙運動に取り組んでいきたい」と話していました。

文房具は6月中に伊那市と南箕輪村の各保育園・学校に贈られることになっています。

-

北信越高校フェンシング大会

16日と17日の2日間の日程で開かれている第39回北信越高校フェンシング選手権大会の開会式が、15日、箕輪町の町民体育館で行われました。

伊那北高校の宮下水稀主将と箕輪進修高校の遠藤虎太郎主将が選手宣誓をしました。

大会には、長野・新潟・福井・富山・石川の5つの県から、13校33人が出場し、フルーレ・エペ・サーブルの3種目が行われます。

団体戦と個人戦があり、長野県からは、伊那北高校と箕輪進修高校が団体と個人で、通信制のつくば開成学園が個人で出場しています。

長野県フェンシング協会会長の白鳥政徳箕輪町長は、「40年前のやまびこ国体をきっかけにフェンシングに力を入れてきた箕輪町で開催される大会で、日々の成果を大いに発揮してほしい」と挨拶しました。

大会は17日までで、それぞれの種目で総当たりの予選と、決勝トーナメントが行われます。

-

フラッグフットボール体験会

南箕輪村が普及を進めているスポーツ「フラッグフットボール」の体験会が、16日大芝高原屋内運動場で開かれました。

体験会では、早稲田大学スポーツ科学部の学生やOBらが講師となり、小学生から一般までの15人を指導しました。

体験会では、パスやキャッチの練習、ミニゲームが行われました。

フラッグフットボールは、アメリカンフットボールが起源のスポーツです。

腰に2枚の旗をつけていて、タックルの代わりに、旗を取り合います。

攻撃と守備に分かれていて、旗を取られずに相手のゴールゾーンまでボールを運べば得点となります。

参加者は3つのチームに分かれ、作戦を立てながらゴールを目指していました。

南箕輪村では、来月小学生の全国大会を開催するなどして知名度向上につなげたいとしています。 -

上伊那教育会 少年の塔整備作業

上伊那教育会は、第二次世界大戦中、上伊那から満州に渡り命を落とした少年の霊を祀った少年の塔周辺の整備作業を16日行いました。

伊那公園内にある少年の塔です。

整備作業には、上伊那の小中学校の教職員58人が参加し、草刈りや木の剪定をしました。

少年の塔は、第二次世界大戦で満蒙開拓青少年義勇軍として大陸に渡り命をおとした少年たちを慰めようと昭和36年に上伊那の市町村会や教育会などが建立しました。

義勇軍の送出は当時の教育会が中心となって奨励し、上伊那からおよそ800人の少年が満州に渡り、91人が命を落としました。

上伊那教育会では、この歴史を後世に伝え平和を祈念しようと毎年8月に慰霊祭を行っていて、16日はそれを前に整備作業を行いました。

慰霊祭は、8月5日に伊那公園内にある少年の塔の前で行われます。 -

大芝高原で自然観察会

南箕輪村の大芝高原みんなの森で、自然観察会が16日開かれました。

元理科教諭の浦野勝さんが講師を務め、この時期見ごろとなる植物について話をしました。

このうちササユリは、長野県版レッドリストの準絶滅危惧種に登録されています。

浦野さんは「ササユリは昔は西山に多く生えていたが、採取により数が減ってしまった。このように、人の営みが植物を追いやってしまうことがあります」などと説明していました。

自然観察会は、高原内の植物の保護活動などを行っている大芝高原親林自然保護の会と、南箕輪村公民館が開きました。

観察会には、村内を中心に34人が参加し話に耳を傾けていました。 -

車両火災の遺体 身元判明

13日に伊那市西春近の中央自動車道で発生した車両火災で車両からみつかった遺体は愛知県の59歳の男性だったことが分かりました。

高速道路交通警察隊の発表によりますと亡くなったのは愛知県の無職、千葉桂治さん59歳と確認されました。

死因は焼死でした。

外傷はなく体内からアルコールは検出されていないということです。

警察では引き続き出火原因について調べを進めています。

-

社明運動 総理メッセージ伝達

7月は犯罪や非行のない社会を目指す「社会を明るくする運動」の全国強化月間です。

15日は上伊那地区保護司会のメンバーが南箕輪村役場を訪れ唐木一直村長に総理大臣からのメッセージを伝達しました。

社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人の更生について理解を深め、明るい社会を築こうという運動です。

今年で68年目の取り組みで、罪を犯した人の立ち直りを支え、就労や住居などの生活基盤づくりの推進が重点項目として掲げられています。

実施委員会では、来月7日に伊那市の高遠町総合福祉センターやますそで運動の一環として「社会を明るくする地域づくり大会」を開き、一般の人への理解を広げていきたいとしています。

-

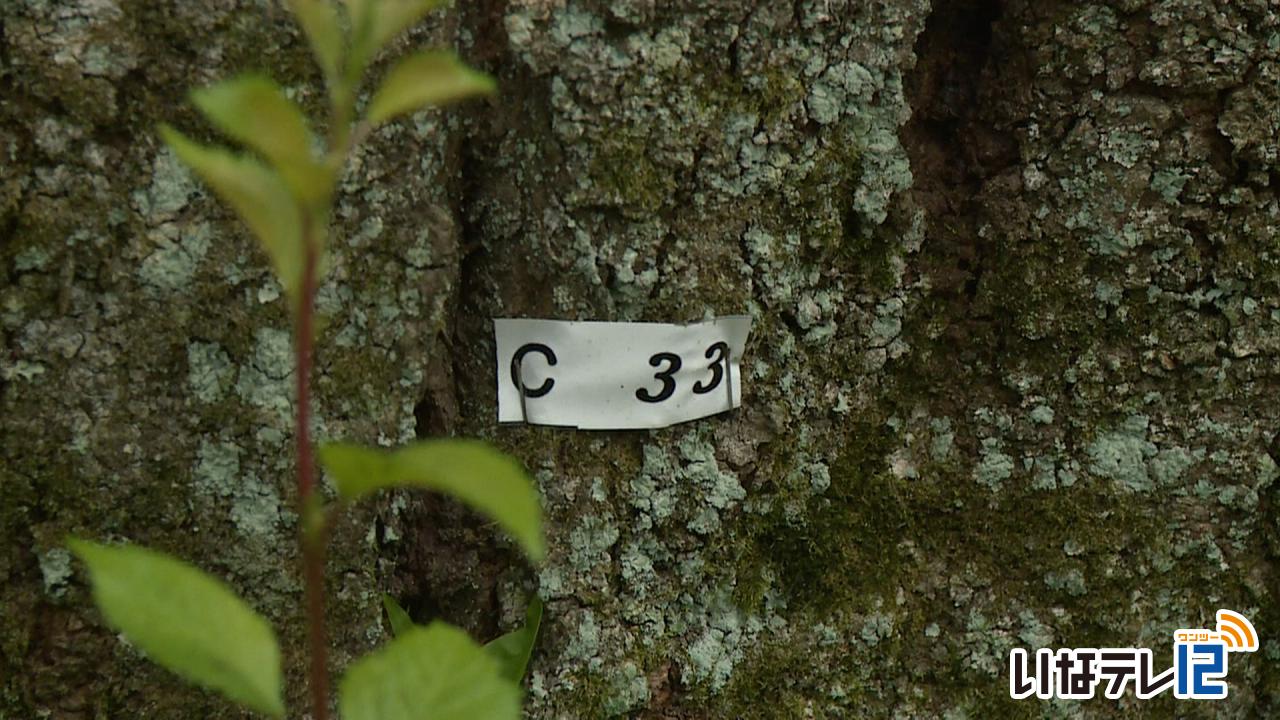

高遠城址公園 桜を1本ずつ管理へ

伊那市は高遠城址公園のサクラ1本毎の場所や生育状況を調査し10年、20年先を見据えた保護育成計画を今年度策定します。

高遠遠城址公園にあるおよそ1,500本のタカトウコヒガンザクラには、番号札が付けられています。

伊那市ではこの番号を基に、平成28年度から2年かけGPSで場所を測定し、日照条件や土壌、桜の葉の付き具合など30項目を調査しました。

調査を行ったのは、平成11年から18年間、高遠城址公園の桜守をしていた稲辺謙次郎さんです。

伊那市では、調査したデータを整理しエリア毎に桜の生育や樹齢などを分析しています。

1本ずつ生育状況を調査する事で、市の担当者が桜守と共通の認識を持って管理できるようになると言います。

また、今回のデータを基に10年、20年後には長期的な視野で検証が行えると言います。

伊那市では今年度中に保護育成計画を策定することにしています。

1111/(火)