-

年末ジャンボ宝くじ 発売

1等前後賞合わせて7億円があたる年末ジャンボ宝くじが22日一斉に発売されました。 今年は、1等7千万円が80本あるジャンボミニも新たに発売されました。 1999年の開設以来、ロト6も含め5本、計11億円の当選が出ているイオン箕輪店の宝くじ売り場でも、発売開始の午前10時から次々と人が訪れ、夢を買い求めていました。 販売は、12月20日までで、大晦日に抽選が行われます。

-

高遠白山登り窯 火入れ

伊那市高遠町勝間にある白山登り窯の火入れが22日行われ、山の斜面を利用した4段の窯から煙が立ちはじめています。 登り窯は、幅3メートルで、山の斜面に沿って4段あります。 白山登り窯は、高遠焼の伝統を守っています。 22日は、見学者も大勢訪れ、興味深そうに話を聞いていました。 高遠焼は、1813年、月蔵山から高遠城へ水を引くため、美濃から陶工を招き、土管を焼いたのが始まりとされています。 明治半ばに衰退しましたが、1975年、昭和50年に復活しました。 浦野真吾さん。 復活に携わった陶芸家唐木米之助さんの孫にあたり後を継いでいます。 今回窯に入れた作品は、800点。 1日かけて1220度まで温度を上げ、その後は、火の色や煙の出方をみながら1250度まで 上げていきます。 こちらが登り窯で焼かれた高遠焼です。 灯油やガスを使った窯と違い、思わぬ傑作が生まれるといいます。 熱い熱気が上に昇る性質を利用し、効率の良い点が利点という登り窯ですが、作品にも独特の風合いが漂います。 91歳になる唐木米之助さん。 頼もしそうに孫の浦野さんをみつめます。 この日火入れをした登り窯は、3日間薪を絶やさず燃やし続け、その後さまし、12月初旬に窯出しを予定しています。

-

伊那市上半期CO2排出量約7,000t削減達成

伊那市は、平成30年度までのCO2削減目標値を6%としていて、今年4月から9月までにおよそ7,000tの削減を達成しています。 これは、13日に伊那市役所で開かれた伊那市地球温暖化対策地域エコリーダー協議会で報告されたものです。 今年4月から9月のCO2排出量は1万6千800tで、エネルギー調査を始めた平成21年度に比べておよそ4.1%削減されているということです。 しかし、ガソリンや軽油などの販売量が増加したことにより、平成24年度と比べておよそ2.6%増加したことが分かりました。 伊那市は、平成24年度から30年度までの7年間にトータルで9万8千tのCO2削減を目指しています。 協議会では今後も引き続き、エコ講習会や環境に関するPR活動を実施して、今年度10月から3月までに、1万2千tのCO2削減を目指すとういことです。

-

青葉の会写真展はじまる

上伊那の写真愛好家でつくる青葉の会の写真展が22日から、伊那市立伊那図書館で開かれています。 会場には、会員11人の作品、22点が並んでいます。 青葉の会は、市内で開かれていた写真講座の生徒が、講座が終了しても活動を続けようと20年前に発足しました。 メンバーは上伊那在住の60代から80代です。 月に1回、長野県内を中心に撮影会を開いていて、主に風景写真を撮影しているということです。 今年は、飯山市の北竜湖、茅野市の横谷渓谷、小谷村の栂池高原などに足を運び、思い思いに撮影した写真が展示されています。 青葉の会の写真展は、12月1日(日)まで、伊那図書館で開かれています。

-

文科大臣表彰受賞を報告

伊那市の東部中学校と伊那東小学校は、15日白鳥孝市長と久保村清一教育長に文部科学大臣表彰の受賞を報告しました。 15日は、東部中の百瀬秀明校長と伊那東小の小林克彦校長らが市役所を訪れ、受賞の報告をしました。 東部中は、学校給食表彰を、伊那東小は、リデュース・リユース・リサイクル推進功労者表彰を受賞しました。 白鳥市長は、「学校の取り組みも見える化することにより児童や生徒にわかりやすく伝わる。給食や省エネ活動は、理科そのもので、学習にも生かされているのではないか。」と両校の受賞をほめたたえていました。

-

入野谷山頂上へと続く登山道 新たに設置

伊那市長谷の分杭峠周辺の観光などにつなげるため、標高約1700メートルの入野谷山頂上へと続く登山道が新たに作られました。 登山道はゼロ磁場のシャトルバス駐車場付近から頂上付近までで全長3.7キロが開設されました。 分杭峠周辺整備の一環として、伊那市長谷総合支所の産業振興課職員が中心となって今年9月から作業を進めてきました。 この日は、職員が実際に登山道を歩き、案内看板を設置しました。 道の途中には、長谷の集落や美和湖が見渡せる『風の丘』、2本の大きなカツラの木を、座ってじっくり眺めることができる『結の桂』、湧水を飲んで一息できる『希望の泉』などのスポットが設けられました。 入野谷山頂上から、尾根伝いに南に1.3キロ歩くと、南アルプスや中央アルプスが見渡せる大パノラマが広がります。 伊那市長谷総合支所では、分杭峠を訪れた観光客の散策道や、小中学校の遠足、予備登山などに活用してほしいとしています。 登山道は冬の間通行禁止ですが、来年のGW頃には利用できるようにしていくということです。

-

東春近小学校 創立140周年記念式典

伊那市立東春近小学校の創立140周年記念式典が16日学校で行われ、児童や保護者が節目を祝いました。 式典は、140周年記念事業の一環として実行委員会が開いたもので児童や保護者、地域住民など700人余りが出席しました。 東春近小学校は、明治6年1873年に殿島学校として創立され、明治22年に東春近小学校となり、明治44年に現在の位置に移転しました。 これまでの卒業生は約1万1千人となっています。 式典では、子供達が総合学習のまとめや合唱など、学年毎に発表しました。 このうち、一年生は、昔のあそびについて調べた事を模造紙などにまとめ発表し、竹馬やコマ、けん玉等を披露しました。 また、18年間リンゴ学習の為に畑の提供や指導などをしている、伊藤一路さん・豊子さん夫妻に感謝状が贈られました。 清水稔校長は、「通学路での見守りや、リンゴ学習など地域の人達の支えがあり、今の学校がある。今後も、地域の人達と共に歩む学校にしていきたい」と話していました。

-

JR伊那松島駅利活用 意見まとまる

箕輪町のJR伊那松島駅の利活用について検討する委員会は、駅舎に展示スペースや販売所を設けるという意見でまとまりました。 19日は、箕輪町役場で委員会が開かれ、提言書の案を検討しました。 提言書にはこれまでに、委員が検討してきた伊那松島駅の利活用方法がまとめられています。 案によると、現在の駅舎を最低限の費用で改修し、駐車場とともに有効活用することが望ましいとしています。 テーマは「温かみと温もりのある伊那松島駅」で、展示スペースや販売スペースを設けます。 展示スペースには、子どもの作品や箕輪町の観光ポスターを展示し、販売スペースでは、地元農産物やパンの販売の他、地元企業や商工会と協力して催しを開くなどとしています。 今回まとまった提言書は、25日に平澤豊満町長に提出される予定です。

-

最下位まっくん 大人気くまモンと再会

2011年のゆるきゃらグランプリで最下位だった南箕輪村のイメージキャラクターまっくんが、同じ年のゆるきゃらグランプリで1位を獲得した熊本県の人気キャラクター「くまモン」と、再会を果たしました。 南箕輪村大芝高原には、くまモンをひと目見ようと村内外から多くの人が集まりました。 くまモンが姿を現すと、すぐさま人々が取り囲み、写真などを撮影していました。 人ごみを掻き分け、まっくんとの再会を果たしました。 2011年のゆるきゃらグランプリでくまモンは1位、まっくんが最下位だったことが縁で、今回、くまモンが南箕輪村を訪れました。 21日は、毎年恒例のチューリップの球根植えが大芝高原の花壇であり、南原保育園の園児と一緒に球根を植えました。 その後、会場を広場に移して、一般の人との交流が行われました。 くまモンは、お得意の体操を披露しました。 まっくんからは、ザザムシや蜂の子などの伊那谷の珍味がプレゼントされていました。 くまモンが公園を後にしようとする際には、見送りの人々が列を作っていました。 まっくんは、「地元では、くまモンにも負けない人気を獲得していると思っていた」と、くまモン人気に少しショックを受けているということです。

-

伊那市成人式「一本化できず」

伊那市の成人式のあり方について検討してきた委員会は、「開催方法、開催日を一本化することはできなかった」として、これまでどおり、地区単位での開催とする方針をまとめました。 20日夜は伊那市役所で、今年3回目の成人式あり方検討委員会が開かれ、これまでの検討のまとめを行いました。 成人式について委員からは、合併後の市民の一体感の醸成や記念品などの不平等さを解消するために、全体で一本化するのが望ましいとする意見がある一方、地区ごとに開く方式で5年経過し定着しているとして、これまでどおり分散して実施することを望む声が出されました。 結果、委員会では、開催方法、開催日などを一本化することはできなかったとして、今すぐに開催方法などを変更する時期ではないとしました。 これまでどおり伊那市が成人式を主催し、今後できるところから取り組んでいくことが望ましいとしています。 検討委員会では、この検討結果を踏まえて、伊那市に今後の方向性を決定して欲しいとしています。 委員会の検討結果は、26日の教育委員会に諮り、来月上旬に白鳥孝市長に報告されます。

-

写真集団アルプ 山岳写真展

山岳写真集団アルプの第4回写真展が、今日から伊那市のいなっせで始まりました。 会場には、伊那谷を中心とする山岳写真愛好者17人の作品53点が展示されています。 会員は、日本山岳写真協会の会員と、元会員で構成されていますが、アルプでは、稜線からの写真にこだわらず、高原など親しみのある風景も写真に収めます。 今回は、スイスのマッターホルンやヒマラヤなどこれまで公開する機会が少なかったという海外で撮影した写真も多く並んでいます。 「同じ山でも季節や時間が違うと異なる表情を見せる」そんな情景を楽しんで欲しいと話します。 この写真集団アルプの山岳写真展は、24日(日)まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

議会改革特別委 政治倫理条例案まとまる

伊那市議会の議会改革特別委員会が19日伊那市役所で開かれ、12月議会に提出する政治倫理条例案がまとまりました。 委員会ではこの条例案について新たに議員を目指す市民の立候補を妨げるものではないとの認識で一致しました。 政治倫理条例案は議員がその地位を利用して利益を得ることを防ぐために定められるものです。 条例案では「自らもしくは配偶者が企業を経営する場合などは市の行う工事などについて契約を辞退し市民に疑惑の念を生じさせないように努めなければならない。」とあります。 委員会ではこれが新たな議員の立候補を妨げることにつながるかどうかについて意見が交わされました。 委員からは「議員として公正に責務を果たすためのものであり、立候補を妨げるものではない。」との意見が出され了承されました。 議員が守るべき倫理基準を定める条例案は12月議会に議員提案されることになっています。

-

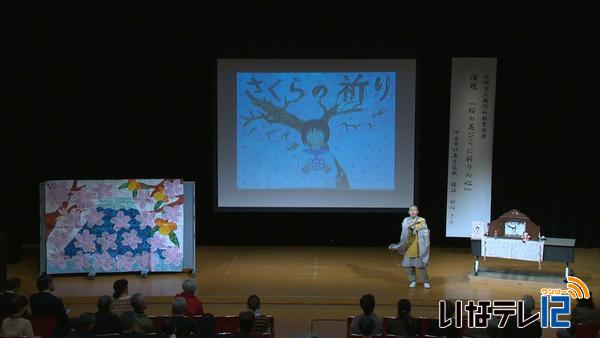

佐治妙心さん紙芝居読み語り

静岡県にある妙蔵寺の住職、佐治妙心さんの平和紙芝居の読み語りが19日伊那市のいなっせで行われました。 19日は、佐治さんが、自身が制作した紙芝居「さくらの祈り」の読み語りをしました。 さくらの祈りは、第二次世界大戦で長崎に投下された原爆で亡くなった嘉代子(かよこ)という女学生とその家族の思いが実話をもとに描かれています。 嘉代子の母親は、原爆投下後娘を探し続けます。 母親は、娘を追悼しようと桜の木を学校の校庭に植樹します。 その桜は嘉代子桜と呼ばれ、今でも長崎県の小学校にあるということです。 佐治さんは現在26歳で、12歳の時に出家し、命の尊さと戦争の悲惨さを伝えようと、国内外で手作りの紙芝居の読み語りをしています。 佐治さんは、「普段の生活の中にも嫉妬やねたみといった戦争の芽が潜んでいる。認め合い、褒めあえる思いやりの心を育んでいくことが大事」と話していました。

-

信州大学農学部でシクラメンの販売始まる

南箕輪村の信州大学農学部の学生が栽培したシクラメンの販売が20日から農学部構内にある生産品販売所で始まりました。 販売所には食糧生産科学科の2年生が育てたシクラメンが並んでいます。 農学部では、毎年実習でシクラメンを栽培していて、およそ1,500鉢を販売します。 今年は22品種があり、そのうち10品種が新品種です。 売り上げは学生の実習に使われるということです。 20日は朝から地域の人たちが訪れ、好みの花を選んでいました。 このほかにも、学生が育てたジョナゴールドで作ったリンゴジュースや、信州大学が連携協定を結んでいる伊那市、南箕輪村、栄村の特産品も販売されています。 シクラメンは、1鉢1,200円で、12月下旬まで毎週水曜日・木曜日に販売されます。

-

商売繁盛を願うえびす講祭

商売繁盛と五穀豊穣を願うえびす講祭が19日伊那市西町の恵比寿神社で行われました。 19日は午後5時に宝投げが行われ多くの人が集まりました。 えびす講祭は住民有志でつくるルネッサンス西町の会が行っています。 恵比寿神社ができた大正時代から続く行事だということで、毎年農業が一段落した11月19日に行われます。 宝投げではお菓子や餅と一緒に景品と交換できる券が投げられ、訪れた人は、福を呼び込もうと手を伸ばしていました。 境内には福引や甘酒などの屋台が並び、訪れた人でにぎわっていました。

-

高遠城址公園 桜の冬支度

来年の観桜期に向け、伊那市高遠町の高遠城址公園では本格的な冬の到来を前に桜の冬支度が始まっています。 20日は、桜守の稲辺謙次郎さんら3人が高所作業車で雪に備える為の作業を行いました。 冬支度は毎年11月中旬から始まっていて、枯れた枝を払ったり伸び過ぎた枝を剪定し、切り口には枝が腐らないよう殺菌防腐剤が塗られていました。 これは、雪の重みで枝や幹が傷まないように行われているもので、来年の春、見事な桜を咲かせるために欠かせない作業です。 公園内には、およそ1500本の桜がありバランスを確認しながら支柱が立てられていました。 稲辺さんは「毎年雪が心配。雪の重みでおれそうな枝には、すべて支柱を立てていきたい」と話していました。 高遠城址公園での作業は、来月中旬まで行われます。 年明けからは、市内各地の桜の木を見て回るということです。

-

防犯活動などに貢献 個人と団体表彰

地域の防犯活動などに貢献したとして、伊那警察署管内の防犯功労者2人と1団体が、全国防犯協会連合会表彰などを受賞しました。 20日は、伊那警察署で受賞の報告がありました。 全国防犯協会連合会表彰を個人で受賞したのは、伊那ジェルス隊隊長の中山良子さん、関東防犯協会連絡協議会表彰を受賞したのは、箕輪北小学校通学パトロールの会と、辰野町防犯協会連合会防犯指導委員長の宮原正廣さんです。 全国防犯協会連合会表彰と関東防犯協会連絡協議会表彰は、地域の安全活動に努め、安心な街づくりに貢献した個人または団体に送られるものです。 箕輪北小学校通学パトロールの会の南山健司会長は、「子どもの安全を守る活動を若い世代にも引き継いでいきたい」と話していました。

-

松本山雅の元選手がこどもサッカー教室

長野日報社が主催する松本山雅FCの元選手らを招いてのこどもサッカー教室が、16日、箕輪町の長田ドームで開かれました。 16日は、上伊那を中心に中南信から、定員の40人を越える50人の園児・小学生が参加しました。 これは、長野日報社が地域貢献のひとつとして行っているもので、諏訪地域に続き2か所目となります。 2008年から松本山雅で背番号10番をつけJFL昇格に貢献し、現在は松本山雅の親善大使として活動している柿本 倫明さんら3人が、指導にあたりました。 ゴールを決めるほかに、パスを7回まわすことができると1点得点できるゲームなどを通して、パスの重要性などを指導していました。 教室が終わると子どもたちは、ユニフォームなどにサインを貰っていました。

-

消防広域化に向け消防署が研修

消防広域化に向けた消防署員の研修会が19日、伊那市役所で開かれました。 研修会は伊那消防署と高遠消防署が開いたのもので、会場には、伊那のほか、伊南、諏訪、飯田、木曽からおよそ110人が集まりました。 講師を務めたのは父親が高遠町出身の有賀雄一郎さんです。 有賀さんは東京大学卒業後旧自治省に入省し現在は東京消防庁次長です。 研修では「消防広域化へ向けて 職員の意識改革」という演題で話をしました。 講演で有賀さんは、消防広域化で懸念されることとして、人事異動による地元以外の勤務や環境が変わることによる士気の低下などを上げました。 そのうえで「消防広域化を好機ととらえ学びチャレンジしてほしい。 また互いに尊重しあう人間関係をつくってほしい」と呼びかけていました。

-

病に負けず ワラ細工の宝船づくり

伊那市東春近の稲ワラ工芸品づくり名人、田中豊文さんは、正月用の縁起物、宝船の制作に取り組んでいます。 田中さんは去年3月上伊那農業委員会協議会から稲ワラ工芸品づくり名人に認定されています。 現在79歳で子どもの頃からワラで草履を作っていて会社を早期退職した55歳の時から本格的にワラ細工を始めました。 作っているのは来年の干支にちなみ午の乗った宝船です。 去年6月に肝臓を悪くして透析をするようになったため縁起物の宝船を作るのは1年ぶりです。 これまでに癌の手術で入院したこともあり体調が思わしくない日々が続きましたが、好きなワラ細工をもう一度やってみたい。 友人知人にワラ細工を贈り喜ぶ顔が見たいとの思いから再び制作に取り組むようになったといいます。 田中さんは今も週に2回透析をしていますが、年内中に50個の宝船を作ることにしています。 そして「来年は馬年きっとうまくいく」の言葉を胸にワラ細工作りに励みます。

-

ねんりんピックよさこい高知2013で銅賞

ねんりんピックよさこい高知2013美術展に出品した南箕輪村の堀喜夫さんの作品が銅賞を受賞しました。 19日は伊那市の伊那合同庁舎で表彰式が行われ、堀さんに賞状が贈られました。 堀さんの作品は、工芸の部に出品した切り絵でタイトルは「旧木下家住宅」です。 県内からは12点が出品され唯一の入賞となっています。 現在64歳の堀さんは20年ほど前から切り絵をはじめ昔ながらの風景を主な題材にしているということです。 ねんりんピックは健康や生きがいづくりを目的としたスポーツや文化の交流大会で60歳以上の高齢者が参加する祭典です。

-

あったかご近所ねっと 集計結果

伊那市日影の日影地域支え合い体制づくり委員会は19日、「あったかご近所ネット」実施に向けた具体的な協議を行いました。 「あったかご近所ネット」は生活の中でちょっとした困りごとを「お互いさま」の気持ちで隣近所、支え合うことを目的としています。 これは、伊那市社会福祉協議会が平成25年度重点事業として行っているものです。 日影区の緑ヶ丘、大宮地区は140戸中55戸が高齢者世帯となっていて、今回の事業のモデル地区に選ばれました。 8月に住民説明会が行われ、10月には「あったかご近所カード」が配布されて、困っている内容や、手助けできることなどを調べました。 カードは全部で400枚配られうち回答は95枚でした。 集計の結果、困っているは8枚で手助けできるは35枚でした。 困っている内容にはゴミ出しや庭木の手入れなどがありました。 「あったかご近所ネット」は来年度からの実施を目指していて、次回は組み合わせなどが決められます。

-

宅幼老所の利用者と園児が大根の収穫で交流

南箕輪村田畑の宅幼老所かいご家の利用者と南部保育園の園児が19日、かいご家近くの畑で大根の収穫をして交流しました。 この交流は、地域との繋がりを深めようとかいご家が毎年行っているもので、今年で3回目です。 この日は、かいご家近くの畑で、かいご家が育てた大根およそ130本を、南部保育園の園児43人が収穫しました。 園児はお礼に歌を歌いました。 収穫した大根は1人1本ずつ家に持ち帰ったということです。 利用者と園児で体操をした後は、焼きいもをして交流しました。 かいご家では、これからも地域との繋がりを深める行事を行っていきたいと話していました。

-

パトカー形の安全運転啓発看板設置

伊那市高遠町的場地区の住民有志は、制作したパトカー形の安全運転啓発看板を、伊那市高遠町の国道152号沿いの耕作地に19日設置しました。 この日は、的場地区有志のメンバー6人が、1カ月半かけて制作した高さ2メートル20センチ、長さ4メートル70センチのパトカ形の看板を設置しました。 これは、直線でスピードの出やすい国道152号を走るドライバーに安全運転を心掛けてもらおうと設置したものです。 パトカー形の看板は、実際のパトカーとほぼ同じ大きさで、夜光反射材を使用していて暗くなると光ります。 伊那警察署によりますと、今回看板が設置された国道152号沿いは、今年に入って22件の交通事故が発生しています。 22件のうち11件は、ドライバーの速度超過などによる単独の事故です。 的場地区有志代表の矢澤親男さんは「看板を見てスピードの出し過ぎやマナーを意識してもらいたい」と話していました。

-

一の会がたかずやの里で子ども達に夕食ふるまう

伊那飲食店組合の有志でつくる一の会のメンバーが11日、伊那市富県の児童養護施設たかずやの里で子ども達に夕食をふるまいました。 この日は、一の会のメンバー7人のうち、5店舗の6人がたかずやの里を訪れ、手作りの料理をふるまいました。 一の会による夕食作りの活動は今回で32回目です。 メニューは、握り寿司、天ぷら、アサリの潮汁、ケーキです。 子ども達はプロの料理人の作る料理を味わっていました。 一の会代表の林孝司さんは「一生懸命作った料理です。ケーキは少し早いクリスマスプレゼント。おなかいっぱい食べてください」と話しました。 一の会では、若い世代にもこの活動を受け継いでいきたいとしています。

-

スバル信州支部が伊那市社会福祉協議会に寄贈

全国スバル販売労働組合のスバル信州支部は12日、万が一の災害時に役立ててもらおうと、伊那市社会福祉協議会にポータブル発電機を寄贈しました。 この日は、井上恵介執行委員長ら3人が伊那市社会福祉協議会を訪れ、伊藤隆(たかし)会長にスバル製のポータブル発電機1台を寄贈しました。 今回の寄贈は、富士重工関連労働組合連合会の結成40周年を記念して行われたものです。 伊藤会長は「利用者が安心できる設備が求められているので、有効利用したいです」と話しました。 今回寄贈されたポータブル発電機は、軽量で静粛性に優れていて、パソコンにも使用できるということです。 伊那市社会福祉協議会では、発電機を市内の老人福祉施設に置き、地震や台風などの災害時に備えるということです。

-

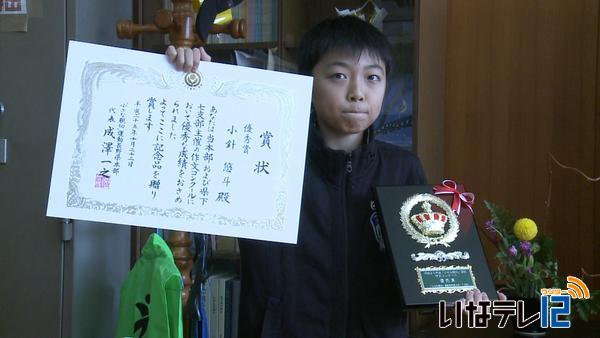

小さな親切運動作文箕輪北小学校6年小針悠斗くん優秀賞

箕輪北小学校6年の小針悠斗くんが、平成25年度小さな親切作文コンクールで優秀賞に選ばれました。 18日は、小さな親切運動上伊那支部の山田益支部長が箕輪北小学校を訪れ、小針くんに賞状と楯を手渡しました。 小さな親切作文コンクールは、子ども達に親切の意味と大切さを知ってもらおうと、公益社団法人「小さな親切運動本部」が1976年から行っているもので、今回で38回目です。 上伊那の小中学校からは、小学校の部に82点、中学校の部に721点の応募がありました。 小針くんは、一緒に暮らしている祖父が家族のことを考えて働いている様子を書きました。 上伊那支部では、小学校の部は小針悠斗くん1人、中学校の部は東部中学校2年の三澤茉南さんと箕輪中学校1年の有賀光希くんの2人が優秀賞に選ばれています。

-

ザゼンソウ群生地で木道整備

伊那市横山のザゼンソウ群生地で17日、木道の整備作業が行われました。 作業には横山区民などおよそ70人が参加しました。 一帯はザゼンソウの群生地で木道の整備はこれまで設置されていたものが古くなったため行われたものです。 事業費はおよそ150万円でそのうちの半分は県の元気づくり支援金があてられています。 使われている木材は上伊那産のカラマツで木道は幅およそ1・2メートル、長さは100メートルあり、散策しながらザゼンソウを楽しめるようになっています。 横山区ではこの一帯を地域の憩いの場とともに、多くの人が訪れる名所にしていきたいとしています。

-

南アで遭難 1人行方不明

11日に一人で南アルプス仙丈ヶ岳に入山し行方がわからなくなっていた男性とみられる遺体が18日、仙丈ヶ岳6合目付近で見つかりました。 伊那警察署の発表によりますと行方がわからなくなっているのは神奈川県藤沢市に住む59歳男性です。 男性は11日に単独で仙丈ヶ岳に入山し13日に下山予定でした。 今朝6時から警察や南アルプス北部地区山岳救助隊などが捜索しました。 午後0時過ぎ仙丈ヶ岳六合目付近の稜線から西側におよそ100m下で、心肺停止状態で見つかり死亡が確認されました。 伊那署では行方不明者の男性とみて調べを進めています。

-

新伊那消防署庁舎 安全祈願

老朽化に伴い新しく建設される伊那消防署庁舎の安全祈願祭と起工式が18日、現地で行われました。 平成27年4月の供用開始を目指します。 新しい伊那消防署庁舎は伊那市荒井の富士塚グラウンド北側に建設されます。 式には、伊那消防組合、組合長の白鳥孝伊那市長をはじめ伊南行政組合、地元関係者など70人が出席しました。 庁舎は、2階建てで、消防広域化に伴い建物の中に上伊那広域消防本部や通信指令センターが入ります。 この他に、6階建ての訓練塔や防災倉庫も建設されます。 全体の延床面積はおよそ3300平方メートルで事業費は13億円となっています。 新しい庁舎は来年の12月に完成する予定で、平成27年4月の供用開始を目指します。

511/(水)