-

姉歯関与のホテル営業休止でオオハシの中島社長が会見

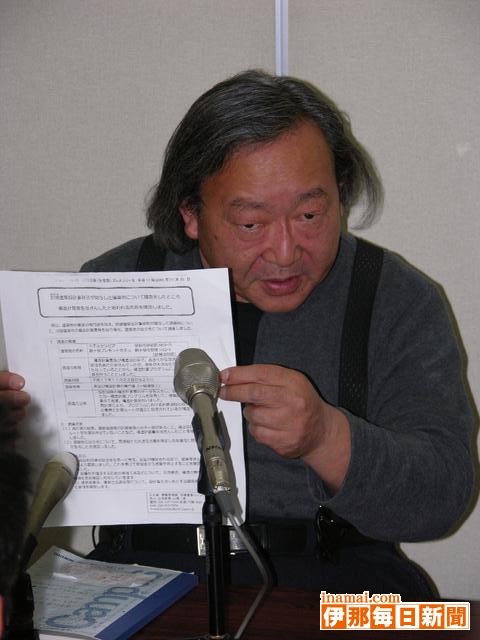

伊那市の「ホテルセンピア」と駒ヶ根市の「駒ヶ根プレモントホテル」の設計に姉歯建築設計事務所(千葉県市川市)が関与し、構造計算書を改ざんしていた問題で、両ホテルを経営するホテルオオハシの中島憲治社長は25日夜、飯田市の本社で記者会見を開き、改ざんを見抜けなかった官公庁のチェック体制に強い不快感をあらわにした。

両ホテルは平均の稼動率が70%以上、月の売り上げは2店舗合計で3縲・千万円にのぼり、同社グループにとってまさに・スドル箱・スの優良店。

会見上に現れた中島社長は「安全面の改良を施し、お客様、従業員のためにも早期の営業再開を目指す」としながらも、「人生が一度に変わり、怒りに燃えている」と官公庁のチェック機能に矛先を向けた。

国や県の確認申請で何のクレームもなく認定されたことについて厳しく指摘。

「国民が平穏に暮らすために行政システムがある。我々は県の審査を得てホテルを建てた。これを疑ったら何を信じたら良いのか」と語気を強めた。

25日の県からの説明では、「何も今後の対策についての説明はなかった」とも言及。

設計、施工した木村建設(熊本県八代市)については「15年ほど前にお客様に安い料金で提供できるホテルを建てたいと考え、ローコスト工法の木村建設を知った。その工法で我が社は事業を展開してきた。木村社長だけは今も信頼している」とした。姉歯氏との面識はないとした

賠償請求や今後の従業員の処遇については「専門家と相談したいが、今は考える余裕がない。営業の再開とグループ全体304人の従業員を守るのが先決」として、両ホテルは維持管理のため従業員が今後も交代勤務すると説明した。 -

ヤマウラ05年9月期連結決算

ヤマウラ(本社・駒ヶ根市、山浦速夫社長)は25日、名古屋証券取引所で05年9月期の決算を報告した。連結の総売上高は対前年比6300万円増の207億4300万円(0・3%増)、営業利益は同6700万円増の4億4600万円(17・7%増)、経常利益は同1億1300万円増の4億7800万円(30・8%増)、純利益は同8400万円増の2億300万円(70・3%増)だった。

売上高ならびに受注高は、それぞれ0・3%増、3・2%増と小幅な伸びだったが、営業利益・経常利益・純利益が2桁の大きな伸びを示した。その理由について、同社は、技術力の向上を背景にした提案営業の強化・設備投資の好調さを背景にした民間工事における技術提案の受注増・公共事業における受注増・首都圏における分譲マンションの開発販売ならびに同社独自のブレインマンションの全国フランチャイズ展開窶狽ネどを上げている。

受注実績を部門別にみると、建築部門が約5億5000万円増(対前年比103・8%)、土木部門が約5億3000万円増(同135・5%)、エンジニアリング部門が約3億増(同128・7%)。

工事全体に占める官庁工事の比率は、完成工事では12・2%と5・6ポイントの減少を示したが、受注工事では前年より3ポイント伸びて、16・0%だった。 -

【南大東島再訪記】離島産業振興の苦難〈中〉

市場原理導入を前に模索続くサトウキビ生産

「07年からサトウキビの価格決定に市場原理が導入される。補助金頼みではだめ。付加価値をどう高めるかが死活問題なんだよ」

島の産業課長濱里保之さんは、サトウキビ畑を走り抜ける車の中で語った。島唄のオピニオンリーダーで、島の宣伝で自ら先頭に立つ産業課長だ。8月の伊那のステージでも楽しい歌・しんみりした歌を披露した。

南大東島はサトウキビの島。1900(明治33)年、八丈島から島開拓の祖・玉置半衛門ら23人が上陸して以来、一貫して基幹生産物はサトウキビ。第2次大戦後の1946(昭和21)年まで、玉置商会窶箔圏m製糖窶泊蜩坙{精糖と、事業権こそ譲渡されたが、「製糖会社が経営する島」という日本でも類例のない社会制度が続けられていた。

そうした影響もあってか、製糖会社所有の土地が農家に分有されたあとも、一戸あたりの耕作面積が広く、現在でも、200余の農家の平均経営規模は8・2ヘクタールに及ぶ。これを背景に、ハーベスタという収穫機をはじめ大型機械を導入した、日本では類例のない一貫作業体系が確立している。

「他の離島のように、小規模経営で生産者が高齢化している窶狽ニいう問題は少ない。大規模経営だからこそ市場原理の導入の痛手が大きく、他の作物への転換も出来ない窶狽ニいう問題に直面している」のだという。

島では南大東産サトウキビの付加価値を高めるために、減農薬栽培の方法を研究し、主要な害虫であるハリガネムシに関しては、性フェロモンを撹乱して交尾をさせなくさせる方法を沖縄県で唯一全島規模で行っている。他の害虫についても駆除方法を研究中だ。

また、従来、サトウと糖蜜を製造する製糖工場しかなかったが、サトウキビを原料にしたラム酒を製造する工場も誘致し、利用方法の拡大も図ってきた。

だが、それでも「サトウキビの島」の「前途は多難だ」と濱里さんは言う。国の農業政策の転換の中で、農業に展望を見出せない「地方」の姿がここにもある。

「島唄を歌っているだけじゃいられないさ」。産業課長はつぶやいた。 -

【記者室】姉歯問題

関係ない話と思っていた耐震強度偽造の姉歯問題が上伊那に飛び火。両ホテルともレストランを利用しており「もし、あの時に」と思ったら、ぞっとした▼先日、某建築士と姉歯問題について雑談を交わした。建築士曰く「偽造は姉歯単独では決してできない。偽造しても姉歯自身に得はない。取引先から鉄筋減量を指示され、言われた通りにして、そのまま検査機関が通ってしまったというのが実態では。繰り返すうちに、良心も感覚も麻ひしてしまったのだと思う。拒否すれば、仕事を出さないといった圧力はあったと思う。同業として気持ちはわかるがプロとしては負けだ」▼関係する全ての人がそれぞれの立場で最も配慮すべき入居者らの安全を考えなかったのかと怒りを感じた(大口記者)

-

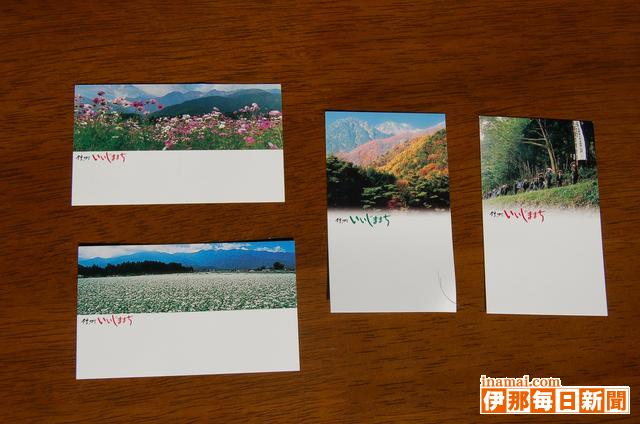

飯島町観光協会が観光名刺を4種類新たに

飯島町観光協会は観光名刺の台紙に新たに4パターンを加え、24種類とし、利用を呼びかけている。

新台紙には同会フォトコンテストの入選作品を用いた。横タイプは本郷のそば畑と、上の原のコスモス畑の写真を、縦型はお陣屋代官行列や、紅葉の里山、冠雪の南駒ケ岳の写真を入れた。

観光名刺は千人塚公園の桜4種類、飯島陣屋・歴史シリーズ4種類、中央アルプスの山並6種類、コスモス畑3種類、与田切公園2種類のほか、町花シャクナゲ、そば畑、イメージキャラクターいいちゃんなど多彩。写真のほか水彩画、切り絵で表現した。

ちなみに台紙価格は百枚千円(観光協会会員は800円)、印刷代百枚1200円から。

詳細は産業振興課(TEL86・3111、内線512) -

信州そば品評会で2社が受賞

05年の信州そば品評会で、高遠町の木曽屋が作る「絵島八割蕎麦」が、第1部(そば粉配合率70%以上の乾そばの部)で農林水産省総合食料局長賞に輝いた。箕輪町の沢製麺が作る「八割そば」も同部門の県知事賞を受賞した。

県工業技術総合センター食品技術部門が行うもので48回目。

ほかに、そば粉40%以上70%未満の乾そば部門や半生そば、生そばなどの5つの部門があり、全体で29工場から217点が出品された。

出品物の展示と表彰式は25日。長野市鶴賀のメルパルク長野で午後1時から。 -

姉歯事務所構造計算書偽造、上伊那にも

2つのホテル営業休止へ

虚偽の構造計算で問題になっている千葉県市川市の姉歯建築事務所が、伊那市の「ホテルセンピア」と駒ヶ根市の「プレモントホテル」の構造計算にも関わっていた問題で、県建築管理課は25日、関係書類を再調査した結果、構造計算書が改ざんされたことを確認。両ホテルとも大きな地震を想定した耐震性に問題があると発表した。

これを受け、両ホテルを経営するオオハシグループ(本社・飯田市)は、両ホテルの営業を休止することにした(休止開始期日などは未定)。

耐震性確保の方法の検討や、施工者・設計者の建築基準法違反などの調査についてはこれから行う。

構造計算書や構造図には明らかな改ざんの形は見られなかったが、設計段階の数値をコンピューターの構造計算プログラムに入力して再度計算したところ、建築確認時の計算数値との不一致や、適正な計算方法を用いていないことが判明したという。

伊那市のセンピアは、8階建て109部屋で2000年4月開業。駒ヶ根市のプレモントは8階建て120部屋で01年12月開業。いずれも23日自己破産を申告した熊本県の木村建設が設計・施工した。構造計算を姉歯建築設計事務所が行った。

建築確認はセンピアが99年度、プレモントが01年度に、ともに上伊那地方事務所で行われた。上伊那地方事務所には、建築確認当時も、現在も、再調査で使用した構造計算プログラム(国が認定したもの)はない。

オオハシグループの中島憲治代表は本社の取材に「県の発表があいまいで、何をどうすれば良いか分からないこともあるが、お客さんの安全が第一。すみやかに営業休止の措置をとりたい」「姉歯事務所とは一面識もない。木村建設が構造計算を依頼したのだと思う」と話した。 -

まちじゅう美術館の入賞者を表彰

伊那商工会議所・商業連合協議会が主催する「第4回まちじゅう美術館」の表彰式が26日、商工会館であった。入賞者一人ひとりに表彰状などを手渡した。

保育園児を対象にした「まちじゅう窶煤vは、子どもたちにも楽しく親しみのある店づくりにと企画。「わたしの好きなお店」「わたしの家族」をテーマに作品を募ったところ、576点の応募があった。審査の結果、会頭賞5点、副会頭賞10点、部会長賞20点が決まった。

表彰式後、向山公人会頭は多くの応募を喜び「多くの市民に見て喜んでもらい、まちの良さを味わって」と呼びかけた。

応募作品は12月4日縲恬・N1月10日、市内48店舗に展示。来店した園児に各店からプレゼントがある。 -

産業振興センターの管理運営から商工会が撤退

宮田村中心商店街の一角にある宮田産業振興センター(仲なかふれあいセンター)の管理運営について、村商工会は今年度末での撤退を表明。所有者の村は25日までに申し出を受理した。空き店舗を村が買い取り、商工会に管理を任せて地域活性化を検討してきた施設だが、5年間の累計で商工会が抱えた赤字は400万円にも及ぶ。結果的に稼動が伸びず、村は新たな管理者と活用法を探ることになった。

旧赤穂信用金庫(現アルプス中央信用金庫)宮田支店の移転に伴う空店舗を1999(平成11)年度に村は2500万円余りで購入。

当時、商店街や地域の活性化を望む商工会の強い要請を受けて、土地と建物を信金から買い取ったもので、補助で改修もした。

年間管理費約70万円のうち、商工会が半額を負担する形でセンターは開所。さまざまな活用法を模索し、喫茶店なども併設した。

しかし、当初から主要となる1階ホールの稼動率は年間数十日に満たない状態で、主な収入は喫茶の売り上げと2階の1室を貸事務所にした家賃に限られていた。

来年度から「指定管理者制度」の導入が始まり、村は商工会の管理費負担を増額してほしいと要請。

だが、同商工会理事会は、これ以上の投資は困難として管理運営権を返上する方針を決めた。

前林善一商工会長は「活性化とは逆行してしまうが、センターの清掃なども我々が担っており、これ以上の負担増は商工会の存続にも関わる」と説明。

センターは村が福祉施設としても活用しており、2階には福祉作業所が入居。手狭になっていることから、作業所の拡張や運営する福祉法人への管理指定なども含めて村は検討している。 -

商工会建設部会と村が懇談

宮田村商工会建設部会は24日夜、村との懇談会を開いた。村に限らず伊南行政組合が行なう公共事業の発注など、細かい仕事でも出来る限り工事を紹介してほしいと注文。村からの情報提供を強く求めた。

部会員約10人、村からは清水靖夫村長、平沢正典産業建設課長らが出席。

部会側は経費節減のための工事書類簡素化のほか、耐震補強制度の拡充や広報などについて意見した。

公営住宅の売れ残り対策についても提案。民間の不動産業者や建設業者に情報を提供して、積極的な販売戦略を行なうよう求めた。

また、山林の活用などにも話しが及び、幅広く意見を交換した。 -

雑穀を楽しく食べよう

新山荘で楽食会食べる機会が少なくなった雑穀を、天然由来の調味料を使って調理して食べる催し=「楽食会」が27日、伊那市の新山荘である。

料理屋や料理教室と違い、参加者全員が一緒に作り一緒に食べる。メニューは、長芋とカブのもちあわクリームグラタン、アマランサスを使ったパスタなど5品。上記2品を実際に作り、残りはレシピを渡す。

「雑穀を簡単に・おいしく・楽しく食べることを目指しています。毎日の食のスパイスになれば幸せ」と管理人の伊藤和弥さんは話している。

27日午前10時30分より受付開始。参加費2500円。エプロン、マイ包丁、メモ帳など持参のこと。詳しくは新山荘78窶・133まで -

イルミネーション点灯

宮田村の中心商店街で毎夜、1万球のイルミネーションがともって街路樹や商店の店先を華やかに飾っている。

20日夕、宮田産業振興センター前で村商工会関係者らが出席してイルミネーションの点灯式が行われた。辺りが薄暗くなるのを待ち、合図の声で一斉にスイッチが入れられると色とりどりの光がキラキラと瞬き、商店街を明るく照らし出した=写真。道行く人たちは立ち止まってきらめく赤や青の光を見上げては「明るいなあ」「うん、きれいだなあ」などと静かに話していた。

イルミネーションは2月3日までの毎日、午後5時縲・時まで点灯され、夜の商店街を明るく彩る。 -

【南大東島再訪記】離島産業振興の苦難〈上〉

青パパイアの販路拡大へ

「これがパパイア試験農場です。5種類の違った品種のパパイアを植え、何が適しているか研究を始めたところです」

南大東島青パパイア生産組合の平安山正治さんは、島を訪ねた一行を自分の農場へ案内した。

試験農場には、未熟果を野菜のようにして食べるのに向いた品種のほか、完熟させてフルーツとして食べるのに向いた甘味の多い品種などが整然と植えられ、成長の過程が記録されている。

島の青パパイアを、はるか1000キロ離れた伊那市産直市場グリーンファームで販売しはじめてから、すでに2年。住民同士の交流の広がりとともに、伊那での青パパイアの消費は拡大し、島からの出荷量も大幅に伸びた。だが、まだまだ島の主要な作物と呼べるような状況ではない。より付加価値の高い生産物を求めて模索の道は続いている。

平安山さんによれば(1)生の青パパイアの販路拡大、(2)消化酵素を大量に含む青パパイアの加工食品化、(3)良質な完熟フルーツパパイアの生産と販売窶狽ネどが島のパパイア生産の課題だという。

ここでも、南大東島が置かれた地理的条件が大きな関門だ。同島は、パパイア栽培には最も適した環境で、無農薬で良質のものが採れるが、沖縄本島や八重山諸島に比べれば流通の条件が悪く、それをクリアできるブランドイメージを作り出すことが急務。

伊那市周辺では、市民レベルの交流の進展もあり、「青パパイア」といえば南大東島の代名詞のようになっているが、販路を他の地域に拡大するとなると同じようなわけには行かない。南大東産として差異化を計らなければならない。

流通の不利な条件をクリアするには、島で加工して付加価値を高めることが有効な手立てだが、青パパイアの加工食品化の前例はきわめて少なく、どのような加工ができるのかを模索しているのが現状だという。パパイアの成分や、それがどのように役に立つかの機能性の分析も始まったばかりだ。

民間交流の中から伊那で需要が広がり、島で生産が広がった青パパイア。だがそれは、いかにブランド化し、市場競争力を高くするかという、じつは、現在日本中の農村が抱えている問題と同じ問題に直面している。 -

商工会と議会が懇談

宮田村商工会(前林善一会長)は22日、村議会産業建設委員会(牧田茂成委員長)と懇談会を開いた。商工業活性化に向けた情報収集と迅速な提供を村側に要望。農地を含めた柔軟な土地活用も求めた。建設部会は厳しい業界の現状を説明。村発注の公共事業を増やしてほしいとするなど、切実な声も聞かれた。

商工会理事と村議約20人が出席。商、工、建設の各部会ごとに現状説明したが「景気回復と言われるが、我々のような零細企業は悲惨な状況が続いている」と口をそろえた。

黒河内勇雄建設副部会長は「とにかく生き残っていきたいが今が限界点」と訴え、道路の修繕や治水など必要な公共建設事業が村内には残っていると指摘。

「自立で村の財政は厳しいと思うが、有利な補助など活用して事業をしてほしい」と呼びかけた。

他の理事らも、農業振興地域の除外促進による宅地化、企業誘致について期待。農産物ブランド化の推進や後継者問題まで話しは及び、村の支援と指導体制の確立を求めた。 -

レントライフ淺川会長著「不動産業崩壊」

Amazonで全国199位

不動産賃貸管理のレントライフ(本社・伊那市)の淺川透会長の著作=「不動産業崩壊」(10月1日ビジネス社刊)が、インターネットを通じた書籍販売の大手Amazonで上位199位にランキングされた(11月18日)。

同ランキングは、1時間ごとに更新されるもので、全国的な書籍の売れ行き状況=注目度を計る目安として信頼度が高い。現在、書籍の出版数は、1ヵ月に数万点とも言われており、199位は、かなりのベストセラーになる。

18日には出版元のビジネス社名で日本経済新聞の全国版1面に書籍広告が出されており、その影響もあったとみられる。だが、その後も600位台で推移しており、ビジネス社では「不動産業関連のビジネス書としてはかなりの売れ行き」と話している。

不動産・建設不況が続く中で、街の不動産屋と建設屋が賃貸管理という新しいビジネスフィールドに進む必要性を体験を交えて明らかにした書。伊那の飲み屋街の話なども随所に織り込まれ、歯に衣着せぬ業界批判などもある。

全国賃貸新聞、週刊住宅新聞など全国の業界紙が新書紹介で扱っており、今後も反響が広がりそう。読者からも「同感だ」「不動産屋の将来像が見えた気がする」などの声が寄せられているという。

著者の淺川さんは「最初は八重洲ブックセンターで買ったというような方から、手紙がポツポツと来ていた。ここに来て反響が大きく、驚いています」と話している。

■「不動産業崩壊窶矧Xの不動産屋と建設屋でつくる新しいビジネス」ビジネス社刊、210頁1470円(税込) -

西春近商工祭

伊那市西春近商工会館で20日、第8回西春近商工会があった。天気に恵まれた会場は多くの地域住民でにぎわい、商工会女性部のうどんや石狩鍋、伊那西高校吹奏楽部の演奏などが会場をわかせた。

地域の活性化や交流を目的として西春近商工会(野溝和男会長)が例年開くもので、西春近公民館の文化祭JA上伊那西春近支所の支所祭も同時開催する。

それぞれで祭りをしていた時もあったが、3つが一角に集中していたため、同じ時期にするようになった。

訪れる人が楽しめるように窶狽ニ例年と異なるイベントも企画。「名前は知っているが、見たことがない」という声があり今年は、箕輪町の「古田人形」の公演を企画。

恒例のうどんや石狩鍋なども人気で、多くの人がその味を楽しんでいた。 -

きたっせでカラオケショー開催

伊那市の伊那北地域活性化センター「きたっせ」で20日、伊那市旭町のカラオケ喫茶「ニューつむぎ」(丹羽貴士店主)の主催するチャリティーカラオケショーがあった。辰野町出身の演歌歌手・大和田健さんや地元住民らが、自慢の歌声を披露し、訪れた人を楽しませた。

利用者への日ごろの感謝を込めて、店主の丹羽さんが企画。約70人が来場した。歌を披露する地元住民は24人集まり、天童よしみや五木ひろしなど、それぞれ得意とする歌手の曲目を披露。プロ並みの歌声で、観客を沸かせる人もいた。

丹羽さんは「多くの人に来場してもらい、ありがたい」とイベント成功を喜んでいた。

チャリティー収益金は市内の福祉関係施設などに寄付する予定。 -

飯島第6砂防堰堤完成、現地視察としゅん工式

国土交通省天竜川上流河川事務所が16年の歳月と30億円余の巨費を投じて飯島町の与田切川に建設した飯島第6砂防堰(えん)堤が完成、21日、現場視察としゅん工式が行われた。

天竜川との合流点から上流10キロ地点に建設、高さ40メートル、堤長114メートル、計画貯砂量59万5600立方メートルの重力式コンクリート砂防堰堤。天竜川支流では最大規模。

与田切川は中央アルプス南駒ケ岳に源を発し、急しゅんで脆弱な地質構造、流域には百間ナギを代表とする崩壊地が多い。堰堤は上流部から流出する土砂を調節し、土砂災害から流域の暮らしと自然を守ることを目的に建設された。

飯島町と伊南地域総合開発期成同盟会与田切部会が主催し、文化館で開いたしゅん工式で、来賓の国土交通大臣政務官、吉田博美さん、宮下代議士らを前に、高坂町長は「流域住民は出水のつど、土砂災害の脅威にさらされてきた」と振り返り「堰堤の完成で住民の安全が確保できた」と感謝した。 -

環境保全セミナー

県環境保全協会伊那支部(塚越寛支部長)はこのほど、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで環境保全セミナーを開いた。日本エネルギー経済研究所総合戦略ユニットの中島敬史さんの「エネルギー情勢と環境保全」と題した講話に、会員ら約130人が耳を傾けた=写真。

セミナーは環境に対する啓もうを目的に毎年開催。今回は中部電力伊那営業所の共催で開き、同営業所の元島勝美さんが「ヒートポンプによるエネルギー効率利用」と題した事例紹介もあった。

中島さんは石油の無機起源説を状況証拠を交えながら説明。「この説が正しければ、石油は上部マントル付近で現在も生成中で世界の大規模油田は枯渇(こかつ)しない。油田は中東に限らず、世界の深部断層付近に分布すると見られる」と語った。

糸魚川窶柏テ岡と中央構造線が重なる伊那市についても、油田出現の可能性あり窶狽ニし、「地表や河川に油の染み出しがあれば、未来への大きな発見になるかも」と周囲を盛り上げた。

また、二酸化炭素と水で合成石油が生成可能とし、「二酸化炭素で将来は油をつくることができれば、地球環境の保全にも貢献できる」と訴えた。

塚越支部長は「最近はエネルギー問題に大変な関心が集まっている。石油は有限であるのが前提になっているが、中島さんの説が正しいのなら、ある種の希望を持った企業の選択もできそう」とあいさつした。 -

ボジョレー、今年も解禁

色も濃く、フルーティー

11月の第3木曜日は、フランス・ブルゴーニュ地方のボジョレー地区でその年生産された新酒ワイン=ボジョレー・ヌーボーが世界的に発売解禁になる日。伊那市内のカフェ・カフカでも、解禁時間の17日午前0時を待って新酒を味わうワイン会があった。主催は伊那市日影の井田屋酒店。10人ほどのワイン好きが集まり、新酒の味を試した。

新酒は総じて、色が濃く、フルーティーで、さわやかな酸味のあり、コクもかなりある良い出来栄え。参加者は銘柄の違うワインを、次々と味わいながら、「去年はあまり出来が良くなかったが今年はおいしい」「歴史的な出来だった00年には及ばないが、比較的良い出来だった03年の水準は越えている」などと・ス通・スぶりを発揮していた。

毎年参加しているという20代の女性は「ボジョレーと出会ってからワインが好きになった。毎年この日になじみの顔と集まって飲むのが楽しみ」と話した。

ボジョレー・ヌーボーの風習が日本で流行し出したのは、バブル経済期。伊那でも、お祭り騒ぎを求めて、あちらこちらでボジョレーの飲む会が開かれた。だが、バブル経済の崩壊とともに退潮した。ワインが好きで、ゆっくり味を楽しもうという愛好家がじっくり楽しむようになった。 -

どんパンの会が麦まき

中川村の手作りパングループ「どんパンの会(荒井登志子会長、10人)」は14日、片桐のほ場約10アールで麦蒔(ま)き作業をした。品種は東山3号、食味も風味もよく、伊那谷で栽培できる、パンづくりに適した小麦。収穫は今年並の600キロを見込む。

会員ら5人が参加、トラクターで耕起し、小型トラックターで畝立て、手で筋蒔きし、草かきで軽く覆土した。

麦が生えそろい、伸び始めた12月中旬には、村内2園の年長園児による麦踏みを予定する。

県内には手作りパンのグループは多々あるが、原料の小麦から生産するのは同会のみ。 旬の野菜や果物を使ったパン、地粉百%のパン、米粉パン、パン用小麦粉の販売のほか、保育園のパン給食や、村内3小中学校の給食に米粉パンを提供している。

荒井会長は「園児たちが麦踏み体験を通じて、『食』や『農』に関心を持ってもらえれば。ハイカラなパンはできないが、安全でおいしいパンを作り続けたい」と話す。 -

伊那食品工業、06年度カレンダー完成

伊那谷と木曽谷の自然がつくる鮮やかな12カ月をとらえた伊那食品工業の06年度カレンダー「伊那・木曽谷の四季」がこのほど、完成した。

伊那谷の素朴な美しさを多くの人に知ってほしい窶狽ニ始めたカレンダーは14年目。掲載写真は全て塚越寛会長(68)が撮影した作品で、自然がつくりだす一瞬の表情をとらえたものや、見落としがちな何気ない美しさをとらえた作品が並ぶ。

例年好評で、当初3万部から始めた発行部数も、今年は8万5千部に。郷里を離れ、都心で活躍する著名人なども使用しているという。

これまでは上伊那にこだわってカレンダーを製作してきたが、権兵衛トンネルの開通に伴い今年は、木曽谷の作品も2枚使った。塚越会長は「木曽は名前は売れているが実態を知る人は少ない。それを売り出すことは意義がある」と話す。

カレンダーは関係者などに配布するほか、伊那食品工業各ショップでも1部300円で購入できる。 -

穴山産廃施設操業禁止原告団が喜びの勝利報告会

建築物解体業大成産業(酒井睦夫社長)の産業廃棄物処理施設の操業差し止めを求めた5年余の法廷闘争で、完全勝利が確定した駒ケ根市中沢の穴山産廃施設操業禁止裁判原告団(宮下久団長、174人)は15日夜、中沢公民館で勝利報告会をした。10年以上操業していた産廃施設の差し止めの確定は全国初。

91年操業の産廃処理施設に対し、地元住民が排煙で健康被害を受けているとして00年、飯田地裁に提訴、03年1審の飯田地裁は住民の主張を認め、操業差し止めを認容する判決を出した。2審の東京高裁でも今年4月、1審を支持、業者の控訴を棄却した。最高裁でも受理から、わずか2カ月という異例の早さで業者の上告を棄却し、東京高裁の勝訴判決が確定した。

報告会には百人が出席、宮下団長は「一糸乱れぬ固い結束と反骨精神で、地区全体のバックアップの中、再三の和解提示をも一蹴し、初志の信念を貫き、勝利を手にした。今後、判決内容が着実に実施されるように看視していこう」とあいさつ。

経過報告と今後の課題の中で、竹村寿彦副団長は、焼却炉の撤去時期について「業者の自主撤去であり、県は撤去の時期を約束させるべきだ。撤去後の跡地利用についても看視する必要がある」と話した。

最後に、原告団は名称を変更し、組織を存続させることを確認した。 -

きたっせでチャリティー歌謡ショー開催予告

伊那市旭町のカラオケ喫茶「ニューつむぎ」は20日、辰野町出身の演歌歌手・大和田健さんや、地元有志らが出演する「チャリティー歌謡ショー」を伊那北地域活性化センター「きたっせ」で開く。観覧は無料で、多くの人への来場を呼びかけている。

今年3月の開店以来、多くの人が来店してくれたことへの感謝を込めて企画。店主・丹羽貴士さんの知り合いの大和田さんに出演を依頼。舞台で歌を披露してくれる地元有志も募集し、約30人が集まった。

また、歌謡ショーはチャリティー企画でもあり、観覧は無料だが、歌を披露する人から参加費を徴収し、収益を市の福祉関係団体などに寄付する。

丹羽さんは、盲目の演歌歌手・藤代ゆきさんとの出会いを通じて「ハンディを持つ人たちにも頑張ってほしい」とさまざまな活動をしている。9月には、市内老人ホームで藤代さんの慰問歌謡ショーを企画した。この取り組みもその一環で、当日も来場者の賛同が得られれば、募金をしたいとしている。

丹羽さんは「一人でも多くの人に楽しんでほしい」と来場を呼びかけていた。

ショーは午後1時から。

問い合せはつむぎ(TEL78・8800)へ。 -

伊那食品工業、児童の安全対策用防犯ブザーを伊那市へ寄贈

伊那食品工業の塚越寛会長は15日、伊那市役所を訪れ、児童の安全対策を目的とした防犯ブザー1500個を伊那市に寄贈した。塚越会長は「子どもへの変な犯罪が増えており、役立ててもらえれば」と語った。

小学生の登下校時の安全対策として市は、小学校1、2年生へ防犯ベル配布しているが、3年生以上の児童への配布は未だ実施していない。そのため今回は、市内の小学3、4年生、約1300人分の防犯ベルを寄贈。

小坂樫男市長と塚越氏は「町の汚さと犯罪発生率は比例する。まずは街をきれいにすることが大切」などと、まちづくりのあり方なども語り合った。

伊那工場事業所防犯協会の会長でもある塚越会長。「企業として利益の一部を還元できれば」と話していた。 -

蘇れ!世界の名スピーカー

駒ヶ根の実業家らが起業

世界中から1940縲・0年代に製造された名スピーカーを集め、再生して販売する事業が駒ヶ根市で始まった。マニアには垂涎のドイツの「クラング・フィルム」社製や、アメリカの「ウェスタン・エレクトリック」社製など、主に映画館の音響設備や館内放送用に使用されていたスピーカーが中心。

インターネットなどを通じて、世界中からスピーカー本体を集め、整備・調整した上で、駒ヶ根市のエーワ木工で作る特注のボックスにセットして販売する。1950年代はトーキー映画全盛期で、映画館用のスピーカーは技術者が手間とコストと情熱をかけて作った逸品が多いという。

事業をはじめたのは、駒ヶ根市の建設会社専務久保田満さんとコンピューターシステム会社社長小林正信さん、神奈川県横浜市のネット通販会社社長の佐々木猛さんの3人でつくる「クラング・クンスト」=独語で「音響芸術」の意味=。オーディオマニアの小林さんが「世界中で、素晴らしい音の出る古いスピーカーが捨てられている。再生して利用する道を開くことが重要」と話を持ちかけ、久保田さんと佐々木さんは、実際に古いスピーカーの音を聞いて感動、事業化に踏み切った。

既に、全部組み立てれば500万円するといわれる大型スピーカーをはじめ、さまざまなサイズのものが集まってきている。再生・販売の中心は、直径8インチ程度の小型のスピーカーだが、特製ボックスに「ホーン」と呼ばれる音響装置を取り付けてあるため、臨場感溢れる音を楽しむことができるという。値段は8インチのもの2台1セットで16万8千円前後。

駒ヶ根インター東に展示場がある。詳しくは久保田さん(TEL090窶・148窶・918)まで。 -

園児の絵画をまちじゅうに

伊那商工会議所と商業連合協議会は14日、伊那商工会館で「第4回まちじゅう美術館」の審査をした。主催者役員、洋画家須沢重雄さんの9人が審査に当たり、入賞作品35点を選んだ。

まちじゅう美術館は、商店街に市内の保育所・幼稚園年長児から募集した絵を飾る取り組み。「わたしの好きなお店」「わたしの家族」をテーマに集め、今回は26保育所・幼稚園から576点の応募があった。

「おもちゃ」「ケーキ」「花」の店を題材にした作品が目立ったほか、家族で食卓を囲んだり、釣りをしたりするほのぼのとした場面がクレヨンや絵の具、折り紙などを使って描かれた。

表彰式は26日、伊那商工会館で開く。

応募作品は12月4日縲恬・N1月10日、市内の商店街に展示する。

入賞者は次の通り(敬称略)。

▽会頭賞(5人)=さくらざわなおや(竜南)しばもえこ(伊那東)よしはらそう(東春近中央)カン(大萱)つちだきんたろう(西春近北)

▽副会頭賞(10人)=まつざきゆきね(伊那西部)いとうさやか(上の原)なかむらさき(伊那)たばたななか(富県南部)うずはしあんな(富県北部)からさわれいき(西箕輪北部)くらたるな(美篶中央)いとうまいか(竜東)おばたさとし(大萱)からさわケント(伊那緑ケ丘)

▽部会長賞(20人)=やまずみはるな(上の原)ふくざわかづき、もりやほさな(以上天使)いのうえしんご、こじまくるみ(以上伊那北)なかやまささら(伊那東)みさわとうこ(東春近中央)ほうじょうつかさ(東春近南部)てらさわこずえ(西箕輪南部)たかぎとうい(美篶西部)からさわようこ(竜東)いとうのりあき、くまがいさえ(以上竜西)いとうりょうえい(美篶東部)かとうやひろ(竜北)なかじまゆき、からさわゆりあ(西春近南)かないゆうと(西春近中央)ろくはらなるみ(新山)とのうちじゅん(手良) -

信州の名工が決まる

県は11日、卓越した技能で産業発展に功績があった人を表彰する「信州の名工」を発表した。上伊那では卓越技能者県知事表彰「信州の名工」が1人、技能五輪全国・長野県大会表彰(県知事表彰)が1人。

「信州の名工」は、工学ガラス研磨の小平清さん(49)=伊那市・オリンパス=。レーザー干渉計基準レンズ・ステッパーレンズなど超高精度部品加工や光学機器の加工技術に卓越し、県技能検定員として多くの技能者を育成した。

技能五輪は、普通旋盤1位の宮嶋和夫さん=伊那市・県伊那技術専門校=。

表彰式は25日、長野市で開かれる。 -

永年勤続優良社員を表彰

伊那商工会議所は11日、伊那商工会館で永年勤続優良社員表彰式を開いた。19事業所91人の受賞者のうち約40人が出席した。

対象は会員事業所に5年以上勤務している社員で、5年刻みで表彰。勤続年数が20年以上に功績賞、30年以上に日本商工会議所会頭の賞状を合わせて贈った。

向山公人会頭は、長年にわたる勤務に敬意を表し、来年の市町村合併や権兵衛トンネル開通など大きな変革期を迎える中で「技術と知識に磨きをかけ、地域や企業のために活躍してほしい」と期待。

受賞者を代表して、35年勤続の北原勝人さん=三洋グラビア=は「不況の中にあって製造業は受注の減少などで厳しい。豊かな自然環境の中で働けることを幸せに思い、自らに与えられた職務を精一杯勤めたい」と述べた。 -

伊南バイパス本郷地区景観形成住民協定の中間報告

飯島町の本郷公民館で10日夜、本郷地区伊南バイパス沿道景観形成・土地利用住民協定の中間報告会があった=写真。協定案対象者や策定委員ら16人が出席し、初回設置した対策委員会(中村満夫委員長)で検討した、協定内容や運営について説明を受けた。

協定区域は、南は本郷ふるさと農道・国道交差点、北は与田切橋南までの約680メートル、バイパス敷地から両サイド60メートル以内で、面積約6・6ヘクタール、対象者32人。

住民協定の目的は「自然豊かな田園風景と、住み良い地域環境を後世に残すために、優良農地の保全と景観形成に努めること」。協定者は協定区域内の土地所有者と建築物の所有者、並びに賃借人。運営は、協定者の代表、地区選出の町議会議員らで組織する運営委員会が行うとした。

また、土地利用基準は建築物、屋外広告、自販機、土木構造物などそれぞれに基準を設ける。具体的には▽建物は高さ12メートル以内、容積率百%以内、建ぺい率60%以内▽野立て看板は原則禁止▽自販機は景観、環境を阻害するような物品の販売機は設置しない-など。

今後のスケジュールは▽12月、運営組織の決定▽来年2月協定書原案の決定▽3月協定の締結(調印)、県に「景観形成住民協定認定申請」を行う。

82/(日)