-

早生種の梨「幸水」とりんご「つがる」選果開始

早生種の梨「幸水」とりんごの「つがる」の選果が、19日からJA上伊那箕輪果実選果場で始まりました。 19日は、早生種の梨「幸水」500キロと、りんごの「つがる」700キロが農家から持ち込まれ、作業員が選果作業を行っていました。 JA上伊那によりますと、今年は春から夏にかけて気温が高く生育が順調だったことから、去年より4,5日早い収穫となりました。 従業員は、表面に傷がないか、形が良いかなどを1つ1つ確認していました。 今年の幸水の出荷は去年より1割多い1万ケース、つがるは若干多い2万ケースを見込んでいます。 幸水とつがるの選果作業は9月上旬まで行われます。

-

伊那市50年の森林ビジョン策定委員会 現地視察

50年先を見据えた伊那市の森林や市民との関わり方を検討する「伊那市50年の森林(もり)ビジョン策定委員会」は、現状を把握するための現地視察を11日に行いました。 この日は委員21人が伊那市長谷の鹿嶺高原を視察しました。 伊那市50年の森林(もり)ビジョン策定委員会は、50年先の森や市民との関わり方について検討を行っています。 今日視察した鹿嶺高原では、友好提携を結んでいる新宿区と環境保全に関する協定を締結し、森林整備を行っています。 この森林整備により新宿区の二酸化炭素排出量を相殺する「カーボンオフセット」を実施しています。 委員は、整備の状況や植物の生息状況などを確認していました。 次回の委員会は10月に開かれる予定で、「生物多様性と自然環境の保全と向上」や「山地保全と水資源保全の機能向上」などそれぞれ目標テーマが決められた6つの専門部会から示される理念や具体的な目標などについて議論する予定です。 12月にはパブリックコメントを募り、来年3月にビジョン策定を行う予定です。

-

上伊那産りんご出荷始まる

箕輪町の箕輪果実選果場では、極早生の「夏あかり」が持ち込まれ、今シーズンのりんごの本格的な出荷が6日スタートしました。 お盆にあわせたりんごの需要に対応していこうと、JA上伊那では、これまでのシナノレッドに加え、去年から「夏あかり」の出荷を行っています。 左が極早生種の「夏あかり」、右が早生種の「シナノレッド」です。 夏あかりは、長野市の農家が、品種改良で生み出したりんごで、酸味が少なく、噛み応えがあり、これまでのシナノレッドと比べ、ボケづらいということです。 6日は、500キロの夏あかりが持ち込まれ、ベルトコンベアーに流されると作業員がキズや着色のチェックをしていました。 その後、大きさや糖度などを瞬時に測定する光センサー選別機を通って箱詰めされていきました。 花が咲いてから100日で収穫できるという極早生種の夏あかりは、今年、去年の倍の2トンの出荷を見込んでいます。

-

南ア林道沿いの外来植物を除去

伊那市長谷の南アルプス林道沿いで、外来植物の除去活動が、30日行われました。 外来植物の除去は、標高1,680メートルの歌宿から、林道入口の戸台大橋まで行われました。 除去した外来植物は、ヒメジョオンやビロードモウズイカなどです。 信州大学農学部の渡邉 修准教授が、参加者に除去する植物について説明していました。 これは、南アルプス食害対策協議会を構成する伊那市や南信森林管理署、信州大学農学部などが行っていて2年目です。 今日は、呼びかけに答え参加した長谷小学校の児童も含め30人が作業しました。 参加者は、外来植物を見つけると根から引き抜いていました。 信州大学の渡邉准教授は、「去年の除去で今年は激減した。信州大学では、除去の効果や、分布の変化などについて数値化し、協議会などに報告したい」としています。

-

伊那華シリーズの新作「伊那華のふらんく」 発売

JA上伊那のプライベートブランド、伊那華シリーズの新作「伊那華のふらんく」の販売が7月31日から始まります。 南箕輪村のファーマーズあじ~なで、シリーズの新作「伊那華のふらんく」が発表されました。 伊那市西箕輪で生産された豚肉が100%使用されています。 肉の味を活かすため、つなぎのでんぷんなどは入れずシンプルな味付けにしたという事です。 伊那華シリーズで畜産物を使った商品は初めてとなります。 80グラム2本入りが520円、45グラム5本入りが650円となっています。 あじ~なの他、伊那市西箕輪のとれたて市場などで明日から販売が始まります。 JA上伊那では、上伊那の畜産をPRしていきたいという事です。

-

伊那西小学校の通学路に電気柵を設置

伊那市の伊那西小学校の通学路に出没するクマの対策として、伊那西小学校や地区住民、信州大学農学部が、餌場となるトウモロコシ畑に22日電気柵を設置しました。 22日は、小学校の教諭や保護者、地区住民、信大農学部の学生およそ30人が作業を行いました。 通学路にある2か所の畑の周りに、およそ500メートルの電気柵を設置しました。 伊那西小と地区住民、信大農学部は、クマによる人への被害防止と食害対策に3年前から柵を設置しています。 伊那市によりますと、市内の今年6月末までのクマの目撃件数は9件で、去年の同じ時期は1件だったということです。 電気柵に人が誤って触れないよう、危険表示板も取り付けられました。 アースも3本設置され、漏電対策もされています。 電気柵は収穫時期の9月中旬まで設置され、管理は、信大・学校・行政で行います。

-

TPPに関する国会決議実現を求める集会

TPPに関する国会決議実現を求めるための集会が21日、JA上伊那本所で開かれました。 集会には、JA上伊那本所の職員などおよそ50人が参加しました。 上伊那農政対策委員長でJA上伊那の御子柴茂樹組合長は「最低でも重要5項目は守ってもらうよう、1人1人が関心を持ち、今後も日本の農業を取り戻すという気持ちを忘れないでもらいたい」と訴えました。 参加者はガンバロー三唱を行い改めてTPP交渉撤退の意思を強くしました。 この日は、飯田市から街宣車が到着し、集会後は諏訪市に向けて出発しました。

-

長さ40メートル! 大流しそうめん大会

長さおよそ40メートルの大流しそうめん大会が18日、伊那市のJA上伊那伊那支所で行われました。 これは、JA上伊那伊那支所の夏祭りのメインイベントとして行われたものです。 長さは、およそ40メートルで、500食のそうめんが用意されました。 雨の中、会場にはおよそ150人が集まり、そうめんを上手にすくって味わっていました。

-

七草農場 地域に感謝するイベント

伊那市富県で農場を経営する小森健次さん・夏花さん夫妻は、伊那市に移り住んで10周年の節目を迎え、18日と19日の2日間、地域の人に感謝するイベントを行っています。 伊那市富県で七草農場を経営する小森さん夫妻。 人と自然に優しい農業がしたいとの思いから、この場所に10年前に移り住みました。 18日とあすの2日間はその節目を祝い、「やさいでつながる感謝のおまつり」と題してイベントを行っています。 初日の18日は、畑の見学会を開き地域住民や常連客に野菜の栽培方法などを説明していました。 七草農場では、農薬や化学肥料を使わない有機農法で野菜を育てていて、伊那市内の料理店の他、首都圏にも出荷しています。 安心安全ということに加え味の評判もよく、得意先は今では120軒ほどになっているということです。 イベントは19日も行われ、交流のある地元のシンガーソングライターやダンスグループによるライブの他、雑穀料理や雑貨など20店ほどの出店が並びます。

-

上伊那産アルストロメリア 販売額10億円達成

上伊那が全国一の生産量を誇る花、アルストロメリアの昨年度の販売額が10億円を達成しました。需要の伸びやブランド化による単価上昇が大きな要因となっています。 15日は、伊那市のJA上伊那本所に、生産者やJA、市場の関係者など、およそ120人が集まり10億円達成を祝いました。 上伊那では、昭和55年からアルストロメリアの栽培がおこなわれるようになりました。 現在は、全国一の生産量を誇り、年間に1300万本を出荷しています。 花卉農家で、JA上伊那アルストロメリア専門部の酒井弘道部長のハウスでは現在、秋からの出荷に向け準備が進められています。 生産農家やJAでは、出荷規格を統一してブランド化を図ったり、商談会やフェア等に積極的に参加し売り込みをしてきました。 これらの取り組みの効果もあり、一本あたりの平均単価は、平成8年の57円から昨年度は73円に上昇し、悲願だった販売額10億円を達成しました。 JA上伊那では、10億円は一つの通過点として、市場のニーズを柔軟につかみ、アルストロメリアのさらなる消費拡大に努めていきたいとしています。

-

保護取り締まりほぼ昨年並み

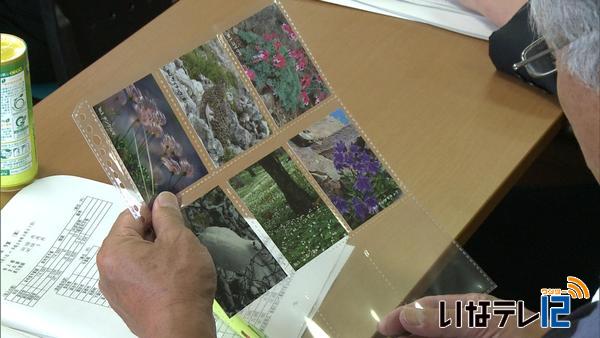

高山植物等保護対策協議会南信地区協議会の総会が3日に開かれ、平成26年度の踏み荒らしなどの保護取り締まり件数などが報告されました。 平成26年度の保護取り締まり件数は、25年度と比べ166件減り302件でしたが、保護指導の従事者が減ったため、ほぼ横ばい状況とみられます。 内容は、踏み荒らしと禁止区域への侵入が76%を占めています。 今年度は、高山植物の写真を使い、英語や韓国語、中国語で動植物保護を啓発するカードを作成します。 協議会会長で南信森林管理署の花村健治署長は、「近年、若者や外国人登山客が増加傾向にある。高山植物保護の必要性を理解してもらわなければならない」とあいさつしました。

-

大芝高原味工房リニューアルオープン

南箕輪村の大芝高原内にある味工房が11日、リニューアルオープンし、採れたての野菜や果物が並びました。 11日は、販売開始とともに多くの買い物客が商品を手に取っていました。 並べられたのは、野菜や果物、花などおよそ30種類です。 これまでワゴン1台分程度だったものを10台ほどに増やしました。 南箕輪村産にこだわり、村内の農家31人が旬な農産物を出荷します。 訪れた人達は、買い物かごいっぱいに商品を買っていました。 特に人気だったのは朝4時に収穫したというスイートコーンで、用意した57袋が開店から10分ほどで完売しました。 村では、「今後は味工房を中心に道の駅化を目指し、直売の一層の拡大を図りたい」としています。

-

マツタケ博士 藤原儀兵衛さんから山の環境づくり学ぶ教室

マツタケ博士藤原儀兵衛さんによる、マツタケの生産技術向上を図るための教室が10日、伊那市富県新山のアカマツ林で開かれました。 教室には、市内の山林でマツタケの生産を行っている人など8人が参加しました。 講師を務めたのは、マツタケの生産を始めて50年以上になる伊那市富県新山の藤原儀兵衛さんです。 この日は、伊那市が所有するアカマツ林で枝打ちなどを行いながらマツタケが育ちやすい環境づくりについてコツを聞きました。 参加者は「毎年教室に参加しているが、知らないことをまた教えてもらえたので自分の山でも豊作になるよう頑張りたい」と話していました。 マツタケ教室は10月にも開かれる予定で、次回は藤原さんの山でマツタケの生えている様子を見学することになっています。

-

森林税 里山資源活用に重点

森林税を活用して行う施策について住民の意見を聞く上伊那地域会議が8日、伊那合同庁舎で開かれました。 会議には、委員に委嘱されている関係する団体の代表など10人が出席しました。 今年度は、新たに里山活用推進リーダー育成事業として、里山資源を活用し活動する地域づくりの取り組みに重点を置く考えです。 この他、有害鳥獣捕獲等事業では、年々被害額が減少傾向にありますが、被害額に現れない高原植物の食害対策など、ニホンジカの捕獲促進にも力を入れるとしています。 また、塩尻市に建設が進められている木質バイオマス発電施設などについて、製材用、発電用の木材の供給量が示されました。 3月に木材加工や木材チップ製造施設が完成し4月から稼働しています。 今年度の製材用の木材供給量は、5万立法メートルで、上伊那地域に多いアカマツも供給されており、今後更に増える見込みです。 平成29年度には、発電施設が完成する予定で、発電用木材の供給量は、10万5千立法メートルとしています。 会議では、市町村の申請により配分される総額1,210万円の森林づくり推進支援金の上伊那の分配案が示されました。 伊那市は、松くい虫の被害木の処理などに400万円、箕輪町も松くい虫対策などに140万円、南箕輪村は、大芝高原関連などに97万円が配分されることが承認されました。 森林税は、平成20年度から導入されていて、間伐や里山の集約化などが進められ、税収規模は、毎年6億円ほどです。

-

神子柴区オリジナル大麦焼酎が完成

南箕輪村神子柴区の住民有志による、オリジナルの大麦焼酎「大清水」が完成しました。 万灯用大麦焼酎「大清水」と名付けられたこの焼酎は、去年収穫した地元産の大麦と米の他に、住民が飲み水として利用している湧水が使われています。 3日は、試飲会が神子柴公民館で開かれました。 神子柴区では、お盆の伝統行事振りまんどを現在でも行っていて、10年ほど前からは材料となる大麦を自分たちで育てています。 まんどには、大麦の殻が使われますが、実の部分は活用されていませんでした。 この状況をなんとかしようと、今回伊那市の漆戸醸造に協力してもらい、焼酎200本を製作しました。 試飲会では、地元産の野菜をつまみに焼酎の出来を確認していました。 焼酎は、伊那市の漆戸醸造で買うことができ、1本720ミリリットル入りで価格は1,250円となっています。

-

グリーンファームに香茸どっと

伊那市の産直市場グリーンファームにこの時期としてはめずらしい香茸がどっと並びました。 3日ほど前、南アルプスのふもとからどっと持ち込まれたということです。 コウタケは、秋のキノコで、9月に入ってから入荷するのがふつうということで、担当者も驚いています。 コウタケは、高級キノコで、炊き込みごはんやホイル焼きにして味わいます。 珍しさも手伝って価格も高め。 100g400円の値がつけられています。

-

宮下議員と若林議員がJA上伊那の施設を見学

JA上伊那の施設に宮下一郎財務副大臣と若林健太参議院議員の2人が、27日、現地視察研修に訪れました。 南箕輪村のあじ~な農園では、総合的病害虫・雑草管理IPMの実証実験の様子を見学しました。 JA上伊那などは、今年からIPMを取り入れた野菜づくりに取り組んでいて、視察研修はこの取り組みを知った2人が希望したものです。 ハウス内では、害虫の発生状況を毎日確認し、必要に応じて天敵となる虫や微生物農薬を使用することにしています。 2人は、農薬メーカーや農場の担当者などから生育状況などについて話しを聞いていました。 視察研修ではこの他に、伊那市と駒ケ根市の酪農施設などを見学したということです。

-

東京オリンピックで上伊那産のアルストロメリアを

伊那市とJA上伊那は3日、2020年に東京で開催される東京オリンピックで、上伊那産のアルストロメリアを活用してもらえるよう、国へ要望しました。 2日は、白鳥孝市長と御子柴茂樹組合長が農林水産省を訪れ、皆川芳嗣事務次官に要望しました。 アルストロメリアの生産量は、上伊那地域が日本一で、年間に1300万本程栽培されています。 1998年の長野オリンピックでは、上伊那産の花を各会場に飾り、好評だったということです。 白鳥市長と御子柴組合長は、アルストロメリアは暑い夏でも花持ちがいいのでぜひ使ってもらいたいと話していました。 皆川事務次官は「この提案を活用していきたい」と話していました。 午後は財務省を訪れ、長野5区選出の衆議院議員で財務副大臣の宮下一郎さんにも協力を求めました。 白鳥市長は「認められれば上伊那のアルストロメリアを世界に発信できる」と話していました。

-

ニホンザル捕獲目標数引き上げ

ニホンザルによる農作物被害が増加していることから県は今年度、上伊那での捕獲目標数を200頭引き上げます。 これは、30日伊那市のいなっせで開かれた上伊那地区野生鳥獣保護管理対策協議会で報告されたものです。 報告によりますと、ニホンザルによる平成26年度の上伊那の農林業被害額は25年度よりおよそ1100万円多い、2400万円となっています。 昨年度は、電気柵の実証実験や群れの行動調査、捕獲に併せて追い払いなどによる防除対策を行いました。 しかし、地域住民から捕獲が強く求められているため昨年度の上伊那全体の捕獲目標数395頭から今年度、200頭引き上げる595頭としました。 今年度も、電気柵の推進や追い払いなどを引き続き行っていくとしています。 昨年度の野生鳥獣による上伊那の農林業被害額は1億1千万円で、ニホンジカによるものは全体のおよそ35%、サルが20%を占めています。 ニホンジカについては被害額が減少傾向となっていて26年度上伊那では6170頭の捕獲目標に対し7473頭を捕獲しました。 県では今年度もニホンジカの捕獲促進を継続するとしています。

-

上伊那地方松くい虫防除対策協議会 26年度被害拡大

上伊那地方松くい虫防除対策協議会が30日に伊那市のいなっせで開かれ、伊那市の高遠町や箕輪町の三日町で被害が拡大していることなどが報告されました。 会議には県や市町村の担当者12人が出席しました。 報告によりますと、上伊那地域の平成26年度の松くい虫による被害量は4,953㎥で、25年度と比べて8%増えたということです。 県全体では、過去最悪となった平成25年度の78,870㎥に比べて68,500㎥とやや減少しましたが、予断を許さない状況だということです。 松を枯らす病原虫マツノザイセンチュウは、今年に入ってから5月に南箕輪村の南殿で、6月に箕輪町の上古田と南箕輪村の大芝でそれぞれ確認されたということです。 被害の傾向として、箕輪町の三日町と伊那市の高遠町で拡大しているほか、標高800メートルを越える場所でも確認されています。 上伊那では、引き続きパトロールを行うほか、被害が少ないとされている標高800メートル以上の箇所を対策地区に追加指定するなど被害の先端地域である北端ラインを北上させない取り組みに力を入れるとしています。

-

箕輪の養蚕農家 出荷に向け準備

上伊那に残る数少ない養蚕農家 北條寛さんの作業小屋では来月の出荷に向け、蚕が繭をつくる最終段階に入っています。 箕輪町松島にある北條さんの作業小屋には、数センチ毎に仕切られたマブシと呼ばれる繭をつくるための箱が並べられています。 今月4日から育てている蚕は23日に糸を出す時期が近づいた事から、桑を与え育てているカゴから、マブシへと移されました。 北條さん宅では、年間に3回蚕を育てていて、約500キロの繭を出荷しています。 出荷された繭は、着物などになり、東京の百貨店で販売されています。 上伊那には、昭和30年代に1万3千戸以上の養蚕農家がありましたが、今年JAに出荷しているのは、北條さんを含め2戸のみとなっています。 蚕はこれから繭をつくりその中でサナギになります。 この時期の蚕は春蚕(はるご)と呼ばれ、一番大きな繭になるということで、7月3日に出荷を予定しています。

-

上農3年生が造園技能検定3級に挑戦

南箕輪村の上伊那農業高校で、国家試験の造園技能検定3級の実技試験が20日行われました。 20日は緑地創造科緑化デザイナーコースの3年生15人が試験を受けました。 試験は、縦1,5メートル横2メートルの区画内に、指定された配置で2時間以内に庭園を造るものです。 竹垣や飛び石、植栽などがあり、正確さと見栄えを評価します。 上伊那農業高校では職業人としての自覚を持ち、進路選びにつなげてもらおうと、毎年3年生が試験を受けていて、今年で14年目です。 平成25年度は全員が合格するなど、合格率も高いということです。 ある生徒は、「竹垣が一番ポイントが高いので、慎重に作業を進めた。出来上がりもよく、ベストが尽くせたと思う」と話していました。 今日はこのほかに植物の名前を当てる試験も行われました。 7月には学科試験があり、全ての試験に合格すると国家資格の造園技能士3級の資格が得られます。

-

山寺元信大教授 直根の重要性語る

上伊那地方事務所主催の森林の防災・減災講座が19日開かれ、元信州大学教授の山寺喜成さんは、直根の重要性を訴えました。 森林の防災・減災講座は、山地災害が多発するこの時期に、防災・減災に役立ててもらおうと県内3か所で開かれるものです。 自然修復学が専門で元信州大学教授の山寺喜成さんが山地崩壊のメカニズムや地下深くに根をはる直根の大切さについて話ました。 南木曽や広島での土砂災害も独自の視点から分析しました。 山寺さんは、地域により異なる災害形態に対し、全国一律的な基準が適用されていることや自然科学的な研究の遅れを指摘し、森林自体の強靭化対策をベースに山地防災対策を推進することや、ハザードマップに崩壊危険個所を加えることなどを提言していました 会場には県職員や防災関係者など50人が訪れ、講師の話に耳を傾けました。

-

箕輪町 さくらんぼ狩り20日開園

箕輪町大出山口のJA上伊那が運営するサクランボ園で、20日からサクランボ狩りがスタートします。 サクランボ園は、箕輪町大出山口にある箕輪果実選果場八乙女直売所の東側にあります。 25アール13棟のハウス内に、200本が植えられています。 佐藤錦や紅秀峰など4種類を食べ比べることができます。 管理しているのは、18年前からサクランボ栽培を手掛ける関善一さんです。 こちらの圃場での栽培は、JA上伊那と契約し6年になります。 実が多く付き、条件が整ったため、今年からサクランボ狩りを受け入れることになりました。 圃場では、子どもたちでも手に届く場所にも、実がたわわに実っています。 JA上伊那では、この一帯・8ヘクタールを、果物の収穫が体験できる農園として整備を進めていて、他にもブルーベリー・桃・ブドウ・梨・リンゴを栽培しています。 そのトップを切ってサクランボ狩りがスタートします。 サクランボ狩りは、30分食べ放題で、大人2,000円、子ども1000円、3歳以下は無料です。 予約制で、JA上伊那箕輪支所営農経済課(電話79-0636)で受け付けています。 サクランボ狩りの受け入れは20日(土)から7月11日までとなっています。

-

上農作物班 雑穀アマランサスの種まき

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、13日、地域住民らと一緒に雑穀アマランサスの種を蒔きました。 農業の研究活動に取り組む上伊那農業高校の生産環境科作物班では、5年前から地域の農家や企業と協力して雑穀アマランサスの栽培や普及に取り組んでいます。 昨年度からは、地域の人を対象にした公開講座を開いていて、この講座が好評だったことから今年度も3回の予定で行うことになりました。 講座のテーマは「家庭菜園でもできる雑穀栽培と料理」で、初回の13日はアマランサスの種を蒔きました。 講座には、一般4人と伊那地域アマランサス研究会会員4人が参加し、作物班の生徒8人と一緒に2ミリほどの種を蒔いていきました。 講座は後2回開かれる予定で、7月には間引いた葉を使って、11月には収穫したアマランサスを使ってそれぞれ料理を作ることになっています。

-

ブロッコリー出荷最盛期

上伊那の主力野菜の1つブロッコリーの出荷作業が、各地で行われています。 南箕輪村の農事組合法人まっくん野菜家では、およそ1.5ヘクタールの畑でブロッコリーを栽培していて、今日は朝から収穫作業に追われていました。 ブロッコリーは、中京や関西方面を中心にピーク時には1日4千ケースを出荷するなど、上伊那の主力野菜の1つです。 5月中旬から出荷作業が始まり、現在最盛期を迎えています。 まっくん野菜家は、水田や畑の有効活用による永続的な経営と所得確保を目的に、平成20年に設立しました。 ブロッコリー以外にも、シロネギやアスパラガスなどを栽培しています。 13日の伊那地域は、朝から晴れ間が広がり、従業員5人が汗を流しながら12センチ以上に育ったものを収穫していました。

-

信大生がはちみつ絞り

南箕輪村の信州大学農学部の学生が11日、はちみつ絞りに挑戦しました。 はちみつ絞りを指導したのは、伊那市御園の養蜂家、小松 剛さんです。 果樹の受粉を行うミツバチを信州大学に提供していて、巣箱が農場内に設置されています。 巣箱から、蜜がたまった枠を取り出します。 この実習は、食料生産科の動物生産コースの2年生が毎年受講しています。 学生たちは、巣に張られた膜をはがして、はちみつを絞りやすくしていました。 蜜は、農学部の入り口にあるユリノキやニセアカシアなどから蜂が集めたものだということです。 遠心分離器に枠を設置し、回転させると蜜が絞られていきます。 学生たちは、絞られた蜜の味見をしていました。

-

信大で山ぶどうジュース販売開始

信州大学農学部の学生が栽培した山ぶどうのジュースが、11日から、キャンパス内にある農産物直売所で始まりました。 販売されているのは去年10月ごろ収穫された山ぶどうでつくったジュースです。 信州大学農学部で栽培されているのは、五一わいんを製造している塩尻市の林農園とともに開発したゴイチアムレンシスという品種です。 機能性が高く、20度ほどある糖度と酸味が特徴です。 2年生と3年生が、実習の中で、剪定や収穫などを行ってきました。 ジュースに加工するのは3年目です。 ジュースは1200本、残りはワインやジャムに加工しています。 信大農学部の技術職員果樹担当の東 孝明さんは「学生たちが研究してきた成果が実り、気象条件も良かった。今年は最高傑作のジュースができた」と話していました。 ジュースは、500ミリリットル入りで、1本800円となっています。 信大農学部のキャンパス内にある生産物直売所で販売しているほか、電話注文も受け付けています。(信州大学農学部 番号77-1318)

-

若手酪農家 上伊那産主原料にした新ブランド牛乳発売へ

上伊那の若手酪農家は上伊那産を主原料にした牛乳を新たなブランドとして販売する計画です。 10日は、上伊那の若手酪農家が南箕輪村の伊那高原ミルクステーションで記者会見を開きました。 上伊那は県内でも有数な酪農地帯ですが、これまで独自ブランドの牛乳がありませんでした。 将来にわたり、酪農家が意欲的に取り組める物として若手酪農家が中心となり、企画・検討を行ってきました。 これまで上伊那で採れた牛乳の多くは、県内や他の地域の物とブレンドされ、それぞれの商品名で販売されていました。 今回は、上伊那産の物を8割以上使い新たなブランドとして販売する計画です。 牛乳は、今年の秋からJAやニシザワで販売する予定です。 牛乳の「商品名」については、地域の人達に愛着を持ってもらおうと、17日から上伊那のスーパーやAコープなどで募集するという事です。

-

いも焼酎南箕輪会がいもの苗を定植

南箕輪村の住民有志でつくるいも焼酎南箕輪会は6日、南殿の転作田で焼酎用のいもの苗を植えました。 6日は、いも焼酎南箕輪会のメンバーおよそ20人が、焼酎用のサツマイモ「黄金千貫」の苗8,300本を植えました。 いも焼酎南箕輪会は、自分たちの手で焼酎を作ろうと平成19年から活動しています。 畑はすべて耕作放棄地を利用した転作田です。 今年は先月22日にも定植作業を行っていて、全部で12トンの収穫を見込んでいるということです。 今日植えた芋は10月に収穫し、12月下旬から、オリジナル芋焼酎「大芝の華」として販売されることになっています。

22/(月)