-

早くも稲刈り始まる

伊那市手良の田んぼでは早くも11日から稲刈りが始まりました。

コンバインで稲刈りを行っているのは株式会社中坪ノーサンの登内美穂社長です。

刈り取っているのは田植えをしてから100日ほどで収穫できるという早生種のライジングサンです。

中坪ノーサンではコシヒカリなど34ヘクタールの田んぼで米作りをしていることから収穫期の分散を図るため今年初めて試験的に栽培しました。

中坪ノーサンによりますと今年の梅雨は長雨でしたが今のところ

影響は出ていないということです。

早生種のライジングサンについては味など消費者の声を聞きながら今後の展開を考えていくということで稲刈りは10月まで続くということです。 -

園児に「スイートコーン」プレゼント

南箕輪村の西部保育園の年長の園児は5日、村内でとれたスイートコーンの皮むきに挑戦しました。

5日は園児37人がリズム室に集まり、南箕輪村営農センターからプレゼントされたスイートコーンの皮むきに挑戦しました。

営農センターでは地産地消の推進を目的に、10年以上前から毎年村内の全保育園に村の農産物をプレゼントしています。

スイートコーンは農事組合法人まっくん野菜家が栽培したもので、村内6つの園におよそ500本を贈りました。

営農センターでは「村の野菜を食べて地元には美味しいものがたくさんあることを知ってもらいたい」と話していました。

スイートコーンは茹でておやつの時間に味わったということです。

秋にはりんごが届けられるということです。

-

森林づくり上伊那地域会議

長野県森林づくり県民税を活用した事業について評価する、森林づくり上伊那地域会議が7月17日に、南箕輪村の大芝高原みんなの森で開かれました。

この日は、委員ら10人が、森林税が使われている事例として、みんなの森を視察しました。

みんなの森では、アカマツを松くい虫被害から守るための、幹への薬剤注入などに森林税が活用されています。

この日は、昨年度の事業について実績報告がされました。

昨年度森林税を活用した上伊那全体の事業費は、1,600万円でした。

このうち、伊那市は松くい虫の被害を受けた木の処理で、事業費は313万円でした。

箕輪町は、松くい虫被害の木をベンチや机に加工する事業に115万円、南箕輪村は地域産材製品の購入に77万円でした。

事業の検証と評価について、伊那市は事業を継続、箕輪町と南箕輪村は、事業内容を見直して継続としています。 -

7月の豪雨 農業被害額

長野県は、梅雨前線の停滞による先月の豪雨に関する長野県内の被害額をまとめました。

それによりますと、農業関係の上伊那の被害額は1億9千700万円となっています。

県によりますと、県全体の被害額は296億円でした。

農地の浸水などの農業関係の被害額は18億1,500万円で、上伊那は1億9千700万円でした。

内訳は、伊那市が5,300万円、駒ヶ根市が1,500万円、辰野町が4,300万円、中川村は8,600万円でした。

-

スマート農業 最新農業機器を実演

伊那市が長野県や農家などと連携して進めている「スマート農業技術」の今年度初めての実演会が、20日に、東春近の水田で開かれました。

20日は、試験地となっている東春近の農事組合法人田原が管理する水田で、最新機器の実演が行われました。

ドローンを使って作物の生育量や栄養状態などを観測できる機器です。

今年度から本格的に取り組むもので、撮影した画像から作物の葉に対する太陽光の反射や吸収、透過状況を観察し、収獲時期などを判断します。

2時間ほどで田原全域を撮影できるということです。

昨年度導入した水田の給水・排水の遠隔システム機器については、「スマホやパソコンでモニタリングしながら離れた場所で操作ができ、労働時間の削減に繋がる」と説明していました。

水位を一定に保つことができる他、誤差も2センチ以内だったということです。

実証実験は、信州大学や農機具メーカーなど12の機関が連携してIT技術を活用したスマート農業を進めようと、昨年度からの2年計画で行われているものです。

農事組合法人田原では、導入済みの機器も含め、効果を検証し農業の省力化に繋げたいとしています。 -

天竜川水系流域委員会発足

漁業や農業、河川工学などの分野を専門に持つ委員で構成し、天竜川の河川整備計画の見直しや、今後の方針を審議する天竜川水系流域委員会がこのほど発足しました。

6月15日に、委員会発足の初会合がオンラインで開かれました。

駒ケ根市の天竜川上流河川事務所をはじめ、三峰川総合開発工事事務所や各委員が参加しました。

会議は、天竜川ダム再編事業や三峰川総合開発事業などについて事業評価や進捗確認をするものです。

委員会は、平成21年に策定した、天竜川水系河川整備計画を見直し、現在の社会情勢や環境などに合わせた今後の方針を審議するため、新たに発足したものです。

これまでに、美和ダム再開発として、洪水とともに流れる土砂を迂回させ、ダム湖への流入を防ぐ、土砂バイパス施設の建設などを行っています。

委員は、漁業や農業、河川工学などの分野を専門に持つ19人で、委員長は名古屋大学名誉教授の辻本哲郎さんが務めています。 -

雨の影響で農作物に被害

3日から断続的に降っている雨の影響で、この地域の農作物にも影響が出始めています。

伊那市富県南福地の南福地ファームの圃場です。

上伊那特産の小麦「ハナマンテン」を育てていましたが、風や長雨の影響でほとんどの小麦が倒れてしまいました。

現在小麦は収穫の時期を迎えています。

南福地ファームでは8haの圃場で小麦を育てていて、4haはすでに収穫しましたが、残りの4ha分は出荷できない状況です。

実が水に浸かり、芽が出てしまっているものもあります。

芽が出たものと出ていないものの選別が難しいため、この圃場の小麦は出荷できません。

伊那市東春近の農事組合法人田原の果樹園です。

極早生種のりんご「夏あかり」が虫くいの被害を受けていました。

果樹園を管理する伊藤寛志さんです。

伊藤さんによると長雨で消毒の作業が遅れたことが影響している可能性があるということです。

JA上伊那によりますと、このほかにも野菜の腐敗や品質低下、収量の減少などの影響が予想されるということです。

JA上伊那では今回の雨での被害の調査を昨日から始めていて、17日までにまとめたいとしています。

-

土砂災害危険個所パトロール

6月の土砂災害防止月間に合わせ、伊那建設事務所などは22日、災害の危険がある箇所をパトロールしました。

この日は、辰野町・箕輪町・南箕輪村の土砂災害が発生する恐れのある5箇所を伊那建設事務所と町村の職員が巡視しました。

このうち、箕輪町では福与の県道19号卯ノ木交差点付近を巡視しました。

伊那建設事務所によりますと、この場所は、民家の裏側が斜面になっていて、大雨による土砂災害の危険が予想されるということです。

職員たちは、「災害が起きた場合にはきめ細かく地域を絞って避難指示を出す必要がある」などと意見を出し合っていました。

パトロールは、大雨などによる土砂災害に備えようと、毎年この時期に行われています。

伊那建設事務所によりますと、きょうの結果をもとに、必要に応じて対策などを講じていくということです。

-

田原でハナマンテン刈り取り

伊那市東春近の農事組合法人田原は、21日、上伊那特産の小麦「ハナマンテン」の刈り取り作業をしました。

ハナマンテンは、上伊那特産の小麦です。

タンパク質の一種グルテンが豊富な超強力粉タイプの小麦で、麺やパンへの加工に向いています。

農事組合法人田原では、15年前からハナマンテンを育てています。

今年は倒れてしまった麦が多いものの、実は去年より大きく、出来は平年並みだということです。

21日刈り取ったハナマンテンは、種として使われ、作業は22日も行われる予定です。

-

富玉会 玉ねぎ収穫

箕輪町富田の子どもたちが、地元の畑で、玉ねぎの収穫を20日に行いました。

この日は、地元の子どもたちや保護者など40人が参加し、収穫を楽しみました。

玉ねぎは、地元有志でつくる富玉会が育ててきたものです。

子どもたちと一緒に去年11月に苗を植え、収穫の時期を迎えました。

18アールの畑に1万個ほどの玉ねぎが育っています。

子どもたちは、自分の顔ほどもある玉ねぎを引っこ抜いて、友達と見せ合っていました。

富玉会は、毎年、玉ねぎを育て、子どもたちの収穫体験を行っていて、今年で11年目です。

連作障害が出てきたため、今年は、遊休農地だった別の畑で育てたところ、玉ねぎが大きく育ったということです。

収穫した玉ねぎは、参加者が持ち帰ったほか、箕輪町内の学校給食にも使用されるということです。

-

今年度新たに3人地域桜守を養成へ

伊那市桜守の会の総会が17日市役所で開かれ、今年度新たに3人の地域桜守を養成することが報告されました。

この日は、会員およそ20人が出席しました。

会では、今年度新たに美篶1人、手良2人あわせて3人の地域桜守を養成する計画です。

昨年度は、美篶、手良、東春近、平沢、西箕輪で1人ずつ、5人の地域桜守が高齢化などの理由で退会しました。

欠員の出た地区から今年度養成予定の3人が選出されました。

3人は今後、座学や実技の講習を経て、来年3月に修了式を迎えることになっています。

また、ほかの地区からも順次後任の養成候補者を選出することになっています。

市内の桜を管理する桜守の会は、伊那市振興公社の桜守2人と、地区住民でつくる地域桜守44人、あわせて46人で構成しています。

高遠城址公園以外の市内の桜およそ1万4000本を管理しています。

総会ではほかに、地域桜守の人材育成や、桜の調査など、今年度事業が承認されました。 -

入笠牧場に牛を放牧

JA上伊那は、夏の暑い時季に牛たちに涼しい場所で過ごしてもらい足腰を鍛えてもらおうと、伊那市高遠町の入笠牧場に11日、牛を放牧しました。

この日は、上下伊那の畜産農家が飼育する牛30頭が入笠牧場に放されました。

ホルスタイン種と黒毛和種の雌牛で、生後6か月から1年までの若い牛が多いということです。

放牧は、夏の暑い時季に牛たちに涼しい環境で過ごしてもらい足腰を鍛え、また農家の労力を軽減する目的でJA上伊那が毎年行っているものです。

到着した牛たちは、体重を測り、けがや病気がないかを確認した後、牧場に入りました。

去年まではオスも1頭放されていましたが、今年は牛の安全面を考慮してメスのみとなっています。

JA上伊那によりますと、雌牛はお産をすると体力の消耗が激しいため、高低差のある入笠牧場で過ごして体力をつけることで分娩の負担軽減にも繋がるということです。

牛たちは、10月中旬までここで過ごし、その後下牧する予定です。 -

JA総代会 13議案可決

JA上伊那の通常総代会が5月29日JA上伊那本所で開かれ、今年度の事業計画など13の議案が可決されました。

29日はJA上伊那本所で第24回通常総代会が開かれ、組合員40人ほどが出席しました。

新型コロナ対策で出席者を少なくするため、約450人が書面決議で参加しました。

今年度は、「3カ年計画」の2年目で、支所の再編や資材店・営農センターの集約化を進め「地域に出向く体制」の強化に努めるとしています。

今年度の農畜産物の販売目標額は、前年度実績に比べ6億円多い142億円となっています。

米は44億円、野菜が21億円、きのこが20億円、畜産が15億円、花きが14億円などとなっていて、昨年度台風や天候不順で8億円と販売高が落ち込んだ果実は、11億円を目標にしています。

御子柴茂樹組合長は「10年後も地域になくてはならない組織を目指して取り組んでいきたい」と話していました。

-

野菜のドライブスルー販売

伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷の農産物直売所「ファームはせ」は、新型コロナウイルスで直売所が休業となり出荷ができない農家を支援しようと、野菜のドライブスルー販売を14日から始めました。

道の駅南アルプスむら長谷の向かい側の建物で、14日正午からドライブスルー販売が始まりました。

利用者は車に乗ったまま商品を選び、車を降りずに買い物をすることができます。

地元長谷を中心としたアスパラガスやきゅうりなどの野菜はセット販売も行われていて、7種類1,000円、9種類1,500円で合わせて20セット用意されています。

ファーム長谷によりますと、道の駅内の農産物販売所では、およそ90軒の農家が野菜などを出荷していたということですが、今回の新型コロナウイルスの影響で休業となり、例年のように出荷ができない状態だということです。

ファーム長谷のドライブスルー販売は、毎週火曜日・木曜日・土曜日の正午~午後5時半までで、5月いっぱい行われます。

受け渡しの2日前までは注文も受け付けていて、電話98‐2955

または、QRコードからLINEで登録をして予約することができます。

-

花卉農家を応援 役場でアルストロメリア販売

箕輪町は、新型コロナウイルスの影響でイベントが自粛となり消費が減少している花卉農家を支援しようと、上伊那産のアルストロメリアの予約販売を23日役場で行いました。

23日は午後1時から販売が行われ、訪れた人たちはお気に入りの花束を選び、買い求めていました。

箕輪町では新型コロナの影響でイベントの自粛により花の消費が減少してることから、花卉農家を支援しようとJA上伊那からの依頼を受け販売を行いました。

2日から9日まで予約を受け付け、住民と職員あわせておよそ60束の注文があったという事です。

1束10本入りで、税込み1,000円で販売されました。

箕輪町では今後もJAと連携を取りながら農家の支援を行っていきたいとしていとしています。

-

地域材活用に関する協定

伊那市と上伊那木材協同組合は、公共施設整備における地域材の活用推進に関する協定を17日、締結しました。

17日は、市役所で調印式が行われ、白鳥孝市長と上伊那木材協同組合の都築透理事長が協定書を取り交わしました。

協定は、公共施設整備で地域産材を使用することで伊那市が進める50年の森林ビジョンで描く循環型社会を実現することを目的としています。

伊那市によりますと、木材は伐倒から製材・乾燥・加工と使えるまでに時間がかかるため公共施設で地域産材を活用したくても準備が整わず使用を断念するケースもあったということです。

こうした状況を改善するため、計画当初から互いに情報を共有し上伊那木材協同組合が地域材の調達の中心的な役割を担うことでスムーズな活用を目指します。

白鳥市長は「伊那市の公共施設への活用をさらに推進したい」と話していました。

都築理事長は「協定により地域材が円滑に流れ有効利用する仕組みができ地産地消がより鮮明になる」と話していました。

上伊那木材協同組合は、上伊那地域の木材の生産や製材などに携わる20社で構成しています。

-

伊那市手良で早くも田植え

伊那市手良の田んぼでは、22日から、早くも田植えが始まりました。

伊那市手良の田んぼでは株式会社中坪ノーサンの登内美穂代表らが、田植えを行っていました。

中坪ノーサンは伊那市手良で担い手がいなくなった地域の田んぼを借りて稲作を行っています。

30ヘクタール、およそ350枚の田んぼで、主にコシヒカリを作っています。

登内代表は「新型コロナの問題がみんなの生活を圧迫しているが、生産者の立場でできることをやって支えていきたい」と話していました。

田植えは6月10日頃まで続くということです。

-

上伊那産のアルストロメリア注文販売

箕輪町は、新型コロナウイルスの影響でイベントが自粛となり消費が減少している花き農家を支援しようと、上伊那産のアルストロメリアの注文販売を行っています。

2日、役場に職員向けに事前に注文していた上伊那産のアルストロメリアが届きました。

JA上伊那から、新型コロナウイルスの影響でイベントの自粛などが相次ぎ農産物の消費が減少してることから、農家支援として職員向けの花の販売の依頼があったということです。

職員だけでなく町民にも花を買って楽しんでもらおうと注文販売をすることにしました。

1束10本入り税込み1,000円です。

花の注文は、箕輪町役場産業振興課農業振興係で、9日(木)まで受け付けています。

電話または窓口で直接注文し、引き渡しは23日(木)午後1時~午後5時15分までです。

【箕輪町産業振興課農業振興係】

電話79-3111

内線164・168 -

新型コロナ影響考慮 出張販売

新型コロナウイルスの影響で農畜産物の消費が減少している中、農家を支援しようと、伊那市役所の職員を対象に出張販売が18日に行われました。

市役所1階多目的ホールの前には、上伊那産のアルストロメリア60束・みはらしファームのいちご200パック・上伊那の若手酪農家が企画開発した牛乳300本が並びました。

午後5時15分に業務を終えた市の職員たちの行列ができていました。

出張販売は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、学校の休校やイベントの自粛、観光ツアーのキャンセルなどが相次ぎ、農業経営にも影響が出ることが予想されることから、JA上伊那が伊那市に呼び掛けて今回行われました。

JA上伊那では、他の市町村にも生産農家に対する経営支援の要請を行っているということです。 -

まっくんファームが農業賞で特別賞

農作業の受託や大型機械の導入で作業効率化に取り組んできた、南箕輪村の農事組合法人まっくんファームが、第49回日本農業賞県審査・集団組織の部で特別賞を受賞しました。

11日は、伊那市狐島のJA上伊那本所で伝達式が行われ、主催したNHKの長野放送局二宮徹部長から、まっくんファームの堀美津男代表理事に表彰状が伝達されました。

大型のコンバインなどを導入し、共有することで作業効率を上げたことや、農作業受託により担い手不足を解消したことが評価されたということです。

農事組合法人まっくんファームは、田植えや収穫作業を中心にした、集落営農組織として平成23年に法人化しました。

現在は、南箕輪村の農家571戸が加入していて、加入面積は249ヘクタールです。

第49回日本農業賞は、NHKのほか、JA全農中央会などが開いたもので、集団組織の部には全国から93件の応募がありました。

-

哲学者・内山さん 農山村の役割を語る

群馬県上野村と東京を往復して暮らす哲学者・内山 節さんが、農山村の役割について語る講演会が、23日、伊那市長谷の気の里ヘルスセンター栃の木で開かれました。

内山さんは、1200人ほどの人口の村、群馬県上野村と東京を往復して暮らす哲学者です。

講演会で、内山さんは、「既定路線での市場経済・近代国家・資本主義は劣化していて、限界が来ている」とし、「お金にならないことを大事にする、困っている人がいれば手伝いに行くといった農山村的な価値を学びなおすことが必要だ」と話しました。

この講演会は、農業とともにある暮らしを考え、中山間地域の農業振興を図ろうと活動している南アルプス山麓地域振興プロジェクト推進協議会と伊那市が共催で開きました。

-

JA上伊那 3営農センター開所

JA上伊那は農家への営農指導強化などを目的に各支所で行っていた営農指導や農業資材の取り扱いを3か所のセンターなどに集約しました。

これに伴いJA上伊那と業務提携を結んだホームセンターのコメリが農協ブランドの肥料や農薬の販売を始めました。

3つの営農センターの内の一つが設置された、箕輪町中原の北部営農センターと資材店では関係者など20人ほどが出席し1日開所式が行われました。

JA上伊那の御子柴茂樹組合長は「農業の新たな時代に向かい、組合員の利便性を高め、農業の発展に繋げていきたい」と話していました。

また、2人の職員が代表し「農家の不安を受け止め、きめ細かいアドバイスを行っていきたい」「ニーズに応え、よりよいサービスを提供していきたい」と決意を述べました。

JA上伊那では、現場での営農指導の従実を図っていこうと、12支所にいた指導員を箕輪町、南箕輪村、駒ケ根市の3つのセンターに集約し、10店あった資材店は、半分の5店に減らしました。 -

スマート林業部会最新機材デモ見学

伊那市新産業技術推進協議会のスマート林業部会は、最新技術を使った機材のデモンストレーションを、伊那市西春近の山林で25日見学しました。

伊那市や林業関係者など部会のメンバー15人が森林整備業・平澤林産の作業現場に集まり、最新機材のデモを見学しました。

こちらがその最新機材の集材機です。

伐採した木材を、ワイヤーロープを使って運びます。

オペレーターはコントローラーを使い遠隔で操作します。

本体の動作状況は、専用のアプリを通してタブレットで確認できます。

あらかじめ設定した距離まで、全自動でリールを巻取り、人が離れて作業できるため、安全性の確保と生産性の向上が見込めることが最大の特徴です。

部会の一員で、西春近の平澤林産は、全国で初めてこの機材を導入したということです。

平澤林産は、「自動化することで人的ミスによる事故を防ぐことができ、省力化も見込める」と話していました。

見学したある参加者は「今後、ドローンと連携して作業することで更なる効率化が見込めると思う」と話していました。

-

ミドリナ白書シンポジウム

伊那市が進める50年の森林(もり)ビジョンを民間からサポートする団体「ミドリナ委員会」は、人と森の心地よい関係を考えるシンポジウムを、きょう市内で開きました。

シンポジウムでは、初めに、プロダクトデザイナーで、武蔵野美術大学教授の若杉浩一さんが、基調講演を行いました。

若杉さんは、様々な商品のデザインを手掛けてきましたが、会社の収益のためだけに働くことに疑問を感じ、デザインで地域と産業を活性化させる取り組みへと活動をシフトさせていきます。

その地元の木材を活用した家具や遊具のデザインを行い、地域や企業と連携しながら新しい価値づくりを進めているということです。

若杉さんは、「地域資源を使って地域で価値を生み出し循環する暮らしを作っていく時代が来ている」と話していました。

イベントには、150人が参加しました。教育、食、住まいなどの5つのテーマに分かれ、森林との関係性でどのような未来が描けるのかを、1日かけてディスカッションしました。

これは、伊那市が進める50年の森林(もり)ビジョンを民間からサポートする団体「ミドリナ委員会」が開きました。

委員会では、「人と森の心地よい関係」をテーマに、これからの道筋を描く白書の作成を検討しています。

白書は2年間かけて検討します。

そのための1回目の検討を行うため今回シンポジウムが開かれました。

イベントは伊那市ますみヶ丘にある地域材を使った家づくりを進める総合建設業・フォレストコーポレーションの社屋で行われました。

昼には、ジビエ料理などが用意され参加者が味わっていました。

-

JA上伊那・コメリ 委託販売

JA上伊那と新潟県に本社を置く大手ホームセンター株式会社コメリは、農業者の利便性向上を目的に業務提携による委託販売を行います。

委託販売は、JA上伊那が取り扱う肥料や農薬、農業資材などの商品を上伊那のコメリ8店舗で取り扱うとしています。

去年4月からは、試験的にJAオリジナル商品の一部の農薬や肥料などの販売が行われています。

JA上伊那は、今月末までに管内5か所の資材店舗の閉鎖を決めていて、去年2月からコメリとの協業を検討してきたということです。 -

タイの農協職員ら 伊那市の農家視察

農業視察で日本を訪れている、東南アジア・タイの農業協同組合が18日、伊那市が出荷量日本一の花・アルストロメリアの農家を視察しました。

この日は、タイ北部に位置するチェンマイ県ドイサケット郡の農協職員や農家など10人が、伊那市東春近の花卉農家・川口隆さんのハウスを訪問しました。

ドイサケット郡の農協では、主にコーヒー豆を栽培していますが、マーケティング戦略が不十分で、収益性が低く付加価値の創出が出来ていないということです。

今回、日本の農協がどのような役割を果たしているかを知り、自国の課題解決につなげようと 視察に訪れました。

訪れたメンバーらは、1本の苗からどのくらいの量が出荷できるのか、どういう状態で出荷しているのかなど、川口さんに質問していました。

川口さんは「花をつくる仲間と品質を落とさないように、揃えて出すことで、市場価値を下げないように努めています」と、説明していました。

タイ農業協同組合省 協同組合振興局アチャ・スウォンニタヤ副局長「日本のみなさんの勤勉さがよくわかりました」と話していました。

ドイサケット・パタナ農業協同組合スリヌアン・タイトン組合長は「タイに比べて狭い土地の中で工夫しながらやっているのがわかりました。地元に帰って学んだことを活かしたい」と話していました。

今回の視察は、国際協力機構JICAの協力で実現したもので、メンバーらは、22日まで日本に滞在するということです。 -

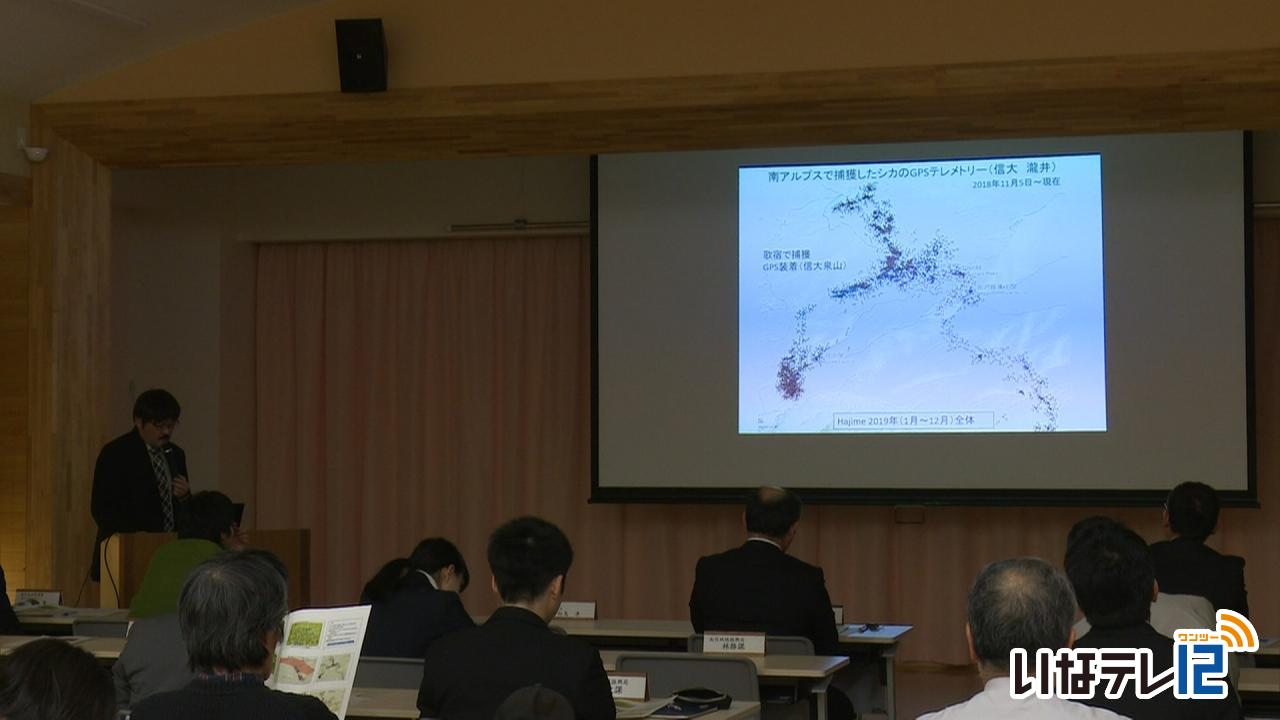

南ア食害対策協議会の活動報告

南アルプス食害対策協議会の活動報告会が17日、伊那市の防災コミュニティセンターで開かれ、GPSを取り付けたニホンジカが季節ごとに山を移動していることが報告されました。

会には、信州大学農学部や南信森林管理署など、関係機関から30人が集まりました。

信大農学部の渡邉修准教授は、今年度の活動報告として、ニホンジカ3頭の首にGPSを取り付け、位置情報をもとに高山帯での行動範囲を調査した結果を説明しました。

渡邉准教授は、ニホンジカは、夏の時期は高山帯へ移動し、冬は標高の低いところにいるとして、季節ごとに移動を行っているとの調査結果を報告しました。

調査から、高山植物を食害から守る防護柵設置のタイミングや、山麓でのシカ捕獲について検討していく必要があると話していました。

南アルプス食害対策協議会は、野生動物から高山植物の保護を目的に平成19年に発足しました。

これまでにニホンジカの食害から守るため防護柵の設置など行っています。

今後は、報告の内容をもとに来年度の活動について計画していくということです。

-

伊那北小学童クラブ 子どもたちが壁に木材プレート

鉄筋プレハブ造りの伊那市の伊那北小学校の学童クラブの内装に子どもたちが木材プレートを打ち付ける作業が、13日から始まりました。

学童クラブで使用されているのは、鉄筋プレハブ造りの建物です。

子どもたちに地元産のスギ・ヒノキ・カラマツ・アカマツのプレートが渡され、名前や夢を書き込んでいました。

木のぬくもりを感じてもらいたいと長野県森林づくり県民税を活用して内装の改修が行われました。

13日は、学童クラブに通う児童のうち低学年50人ほどが、施設の壁に、木材プレートを打ち付けていました。

壁の一部が残されていて、14日は高学年が板を取り付けます。

-

大学生がザザムシ漁を見学

群馬県にある高崎経済大学地域政策学部の学生らが8日伊那市を訪れ、昆虫食の研究の一環でザザムシ漁を見学しました。

8日は高崎経済大学地域政策学部の学生と教授3人が、ザザムシ漁を見学しました。

学生らは、水生生物の研究に取り組んでいて、現在は特に昆虫食について研究を進めています。

その中で、伊那市にザザムシを食べる文化があると知り、見学に訪れました。

ベテランの漁師で中央の中村昭彦さんから、漁の方法や道具などについて説明を受けていました。

また、ザザムシの佃煮も用意され、実際に味わっていました。

学生らは、今年の夏に群馬県にある博物館「ぐんま昆虫の森」で、研究成果を展示するということです。

-

伊那華のみそ娘初仕込み

伊那市東春近の農家の女性でつくる伊那華のみそ娘加工組合は、7日みその初仕込みをしました。

7日は加工組合のメンバーやJAの職員らが作業に当たりました。

上伊那産のコシヒカリを使った麹と大豆を蒸してすりつぶしたものを混ぜ合わせます。

空気が入らないよう樽に投げ入れていきます。

こうすることでカビの繁殖を防ぐ効果があるということです。

こちらは麹造りです。

蒸した米を冷ましながら麹菌をまぶしていきます。

東春近の農家の女性8人でつくる伊那華のみそ娘加工組合は、昔ながらの食文化を伝えていこうと、毎年無添加で味噌を作っていて今年で21年目です。

作業は来月頭まで行われ、今年は9トン分の味噌を仕込む予定です。

味噌は市内外の小中学校・保育園の給食にも使われています。

252/(水)