-

南福地で「蛍の宿」整備

伊那市富県の南福地自然環境を守る会は、ホタルの生息できる水路を整備したことを記念して、このほど、看板を設置した。

この日は、地区住民が見守る中、看板の除幕式が行われた。

南福地では平成19年からホタルの生息できる環境整備を行ってきた。

赤沢川の支流に、間伐したヒノキで44メートルの水路を作り、ホタルのえさとなるカワニナ800匹を放流した。

この支流付近では、数十匹が舞う姿が確認できているという。

南福地自然環境を守る会の布袋(ほてい) 昭(あきら)会長は、「蛍が舞うということは、自然が守られているという指標になる。生態系を保存しながら、住民の憩える場所を作りたい」と話していた。 -

上伊那農業若人のつどい

農業に携わる青年たちが互いに学びあう上伊那農業若人のつどいが22日、伊那合同庁舎で開かれた。

20代から30代の青年農業者や上伊那農業高校の生徒など約60人が集まった。

上伊那農業若人のつどいは、情報交換や交流の場がほしいという農業者からの要望を受け今回、17年ぶりに開かれた。

つどいでは、参加した農業者から活動事例発表があった。

このうち、伊那市で米を栽培している唐木千尋さんは、無化学肥料・減農薬栽培に取り組んでいることを話した。

唐木さんは、「安心安全な米づくりが目標。責任をもった米の生産販売を行っていきたい」と話していた。

会場には、伊那市や箕輪町、南箕輪村などの青年農業クラブが活動内容を記した模造紙や農産物も展示されていた。 -

上伊那米の生産目標 来年度3万618トン

上伊那水田農業推進協議会が21日、伊那合同庁舎で開かれ、上伊那8市町村で来年度生産する米の生産目標を3万618トンと決めた。

協議会は、来年度の市町村別の米の生産目標などを決めるために開かれ、市町村や農業関係団体の関係者ら約40人が集まった。

来年度、上伊那全体での米の生産目標は、今年度の当初目標に比べ120トン少ない3万618トンと決定した。

上伊那の市町村別では、伊那市が1万3061トン、箕輪町が2585トン、南箕輪村が1708トンとなっている。

協議会では今後、上伊那以外の地域と配分枠の調整や、生産調整の対象とならない加工や飼料用の米を作り、生産対応する方針。 -

大芝のイチゴ出荷始まる

南箕輪村大芝区の大芝水耕生産者組合のハウスでは、クリスマスや年末年始を前に、赤く色づいたイチゴの出荷が始まっている。

栽培されているのは、章姫と呼ばれる品種のイチゴで、組合のハウスでは、余分な実を取り除くことで、甘く、粒の大きいものを作っている。

大芝水耕生産者組合のビニールハウスは8棟あり、上伊那を中心に年間約32トンのイチゴを出荷している。

先週は曇りがちな天気だったため、色づきが進まなかったが、21日から天候も回復し、クリスマスに合わせイチゴの収穫もピークを迎えそうだという。

イチゴの出荷は、7月中旬まで続けられる。 -

信大ヤマブドウワイン販売開始

南箕輪村の信州大学農学部で、学生たちが育てたヤマブドウから醸造したワインの販売が16日から、始まった。

16日は、販売開始時間午後2時前から、ワインを買い求めようとする人の列ができた。

販売が始まると、訪れた人たちはそれぞれ数本ずつワインを購入していた。

不況の影響もあってか、今年は購入者が少なめで、一人限定1本という販売制限をなくした。

今年は去年と同じ1.5トンのヤマブドウが収穫でき、1200本のワインを醸造した。

販売を始めた4年前は、生産量も少なかったため、販売開始から2日ほどで売り切れてしまっていたが、ヤマブドウの収穫量も安定してきたため、去年辺りから、ワインの販売本数も増えてきているという。

信州大学のヤマブドウワインは、720mlが一本2500円、360mlが1本1500円となっている。 -

村営農センター 園児にリンゴをプレゼント

南箕輪村南原保育園の園児に9日、地元でとれたリンゴがプレゼントされた。

リンゴのプレゼントは、南箕輪村営農センターの地産地消事業の一環として、村内5つの保育園を対象に行われた。

南原保育園に営農センターの宮下勝美会長や地元農家らが訪れ、園児にリンゴを手渡していた。

地元農家によると、配られたリンゴは、土壌検査を行い除草剤は使わないなど土にこだわって栽培された安心

安全なリンゴだという。

営農センターでは、プレゼント用に全部で700個を用意していて、地元のリンゴを食べてもらうことで味の良さを知ってもらい、消費拡大につなげていきたい竏窒ニしている。 -

畜産物PRでパレード

地元産の牛肉や牛乳、卵など、畜産物の地産地消と消費拡大を図ろうと8日、上伊那の畜産農家が街宣パレードをした。

JA上伊那本所を35台のトラックが出発し、畜産物をPRする旗をかかげて、南箕輪村のファーマーズあじ縲怩ネまでの5キロをパレードした。

これは、トウモロコシなどの飼料価格の高騰に伴い畜産農家の経営が厳しくなったことを受け、平成19年からJA上伊那畜産部会協議会が毎年行っている。

この日は、あじ縲怩ネまでパレードをした後、消費拡大運動として、先着150人に地元産の牛乳が配られた。

畜産物の販売価格は、去年秋以降の世界不況と、デフレによる低価格志向により依然として低迷している。

JA上伊那では、安心・安全な畜産物の提供には、ある程度の価格維持が必要なことを消費者に理解してもらうとともに、地産地消を進めていきたい竏窒ニしている。 -

ザザムシ漁解禁

天竜川の冬の風物詩ザザムシ漁が1日、解禁となった。

今年は、護岸工事の影響でザザムシの量も少ないという。

箕輪町の天竜川戸沢橋上流200メートル付近では朝8時頃から、箕輪町木下の小森一男さんが漁をしていた。

小森さんは、友人からザザムシ漁の道具を譲ってもらい5年前から本格的にザザムシ漁を始めた。

小森さんは、毎年40キロ近く捕っているということだが、今年は例年に比べ手ごたえが今一つ。

漁はザザと呼ばれる浅瀬でおこなわれる。

ザザムシとはトビゲラやカワゲラなどの総称で水温が更に下がるこれからが油ものって美味しく、捕ったザザムシは佃煮にして味わう。

ザザムシ漁には許可書が必要で天竜川漁協に今日までに申請したのは10人という。

天竜川の冬の風物詩ザザムシ漁は来年の2月下旬頃まで行なわれる。 -

里山の未使用資源の活用を考える

里山に放置され、使われていない間伐材の活用と資源の循環を考える研修会が26日、伊那市手良にある信州大学農学部の演習林で開かれた。

森林整備に関わっている関係者や地区の代表ら約50人が参加し、山林内で間伐した木をチップにすることのできる機械の実演などを見学した。

この研修会は、信州大学農学部の田園環境工学研究会が開いた。

災害に強い山を作るため、里山整備の重要性は見直されていて、現在各地で間伐が行われている。

しかし、伐採した木を山から出すのにはコストがかかるため、ほとんどが放置されているのが現状だ。

その放置された間伐材を資源として捉え、活用してもらおと今回の研修会を開いた。

今回紹介した機械は、山林内に入り、その場で間伐材をチップにするため、運び出しを簡単にすることができるということで、参加者は出来上がったチップを手にとって状態を確かめていた。 -

野沢菜まつり

野沢菜の収穫イベントが21日、伊那市のみはらしファームの畑で行われた。

毎年恒例の野沢菜まつりで、訪れた人たちが野沢菜や羽広かぶを収穫した。

野菜は、みはらしファームの羽広菜生産加工組合が育てた。

今年の出来は、野沢菜は平年並み、羽広かぶはいい出来という。

野沢菜は1キロ50円、羽広かぶは1キロ100円で販売されている。

訪れた人は、「いい野沢菜が収穫できたので、さっそく漬けたいと思います」と話していた。

野沢菜まつりは22日も開かれる。 -

トルコギキョウ生産

いなアグリバレーが功労者表彰

トルコギキョウのオリジナル品種の開発を行っている農事組合法人いなアグリバレーはこのほど、長野県の園芸特産業での功労者表彰を受賞した。

いなアグリバレーは、上伊那地域に適した苗の開発と育成を目的に平成11年に発足した。

現在組合員は約100人で、年間約250万本のトルコギキョウを生産している。

今回、地域に合った市場性の高いオリジナル品種を30種類以上開発、育成したこと、また安定的に質の高い苗を供給できる体制を確立したことが評価された。

21日、JA上伊那のシニアあぐりスクールのメンバーがいなアグリバレー組合員の伊東茂男さんのハウスを視察し、伊東さんから説明を受けていた。

アグリバレーの開発したトルコギキョウは涼しい上伊那の気候を活かしたもので、上伊那地域の3分の2以上の生産農家に普及している。 -

大芝高原菜洗い場スタート

温泉のお湯を使った南箕輪村大芝高原の菜洗い場の利用が20日から始まった。

大芝高原の菜洗い場は、大芝高原温泉のお湯を利用している。

40度近い暖かいお湯で洗うことができ、初日の20日は、3箇所ある菜洗い場で、野沢菜や白菜を洗う人たちの姿が見られた。

去年までは、無料だったが、200リットル100円で提供している温泉スタンドとのバランスをとるため、今年からは有料とし、待ち時間を無くすため予約制とした。

村の住民は1時間200円、村外からの利用は、1時間600円と差をつけた。

利用できる時間は、1時間ごと、朝8時30分から夜6時50分まで9時間分ある。

この菜洗い場の設置期間は、来月20日までの1ヶ月間で、予約は、希望する日の10日前から可能となっている。 -

21年度認定米に上伊那の農家2軒

専門家が厳選した今年度の認定米50品が決定した。

上伊那では、伊那市と箕輪町の生産者の米が、認定米に選ばれている。

認定米制度は、確かな品質で、産地が明確な農産物を県が認定する制度。

農薬や科学肥料の使用を厳しく制限し、専門家の食味審査に合格した米が認定米となる。

今回上伊那では、小黒川水系の水で栽培した小沢の田畑伊三郎さんのコシヒカリと、箕輪町北原で栽培した唐沢金実さんのコシヒカリが、認定米に選ばれた。

これらの米は、県が認定した米としてのブランド価値を付けて販売することができるようになる。 -

唐澤芳蔵さんが蚕糸功労賞受賞

50年以上、養蚕業を続けている伊那市西箕輪の唐澤芳蔵さんがこのほど、養蚕の全国表彰を受けた。

唐澤さんが18日、JA上伊那の宮下勝義組合長に受賞を報告した。

唐澤さんは現在81歳。伊那市西箕輪与地で52年間、養蚕業を営んできた。

現在も夫婦二人で続けていて、伊那市内では唯一の養蚕農家となっている。

昭和54年、およそ30年前には年間1トンの生産をしていたが、その後、年を重ねる中で規模を縮小した。

しかし平成19年には、細くて色が白い新しい品種の蚕の飼育を全国に先駆けて始め、唐澤さんが生産した繭で作った糸は、東京の有名デパートで販売されている着物に使われるなどしている。 -

生産者が学校調理室見学

小中学校へ給食用の野菜を納めている箕輪町内の生産者は16日、箕輪西小学校を訪れ調理室の見学をした。

これは、町内の栄養士や農家などでつくる学校給食地域食材利用推進会議が、調理の現場に対する理解を深めようと開いた。

この日は、野菜農家など5人が箕輪西小を訪れ、調理現場を見学した。

栄養士の佐野実郷さんから、納品された野菜を一つひとつ検査することや、使用した食材は2週間冷凍保存するなど、安全対策についての説明を聞いた。

また、給食を作るには、野菜は大きい物が利用しやすく、固いもの、虫食いのものがあると調理しづらいと話していた。

参加したある生産者は「学校を訪れ、口に入るまでの大変さを改めて感じた。今後も野菜の質、大きさ、農薬の適正使用など生産管理を徹底したい」と話していた。 -

羽広菜かぶの漬け込み作業開始

伊那市西箕輪では地元の伝統食材「羽広菜かぶ」の漬け込み作業が始まった。

農業公園みはらしファームの加工施設では、羽広菜生産加工組合が羽広菜のかぶを粕漬けにする作業を行っている。

羽広菜はかつて野沢菜と並んで長野県の三大漬け菜の一つとされ、葉や茎を中心に漬けていた。

現在ではかぶの部分を漬物にすることが多くなっている。

平成19年には、長野県が貴重な伝統野菜を次の世代に伝えていこうと行っている「信州伝統野菜」の認定を、上伊那地域で唯一受けている。

今年は組合のほ場20アールから約3トンを収穫していて、出来はまずまずという。

漬けたかぶは20日ほど熟成させてから販売されるという。

羽広菜かぶの粕漬けは、12月上旬から3月下旬までみはらしファームのとれたて市場などで販売される。 -

北部営農組合収穫イベント

箕輪町北部営農組合による大根と白菜の収穫イベントが8日、沢の畑で行われた。地域住民が次々と訪れ、大根と白菜を収穫した。

この収穫イベントは、北部営農組合が遊休農地を解消し農業振興につなげようと行っていて、今年で3年目。

今年は、一般的には大根などが不作ということだが、北部営農組合の畑では豊作で、出来はいいという。

組合員が育てた野菜は市価の半額ほどで購入できるとあって、訪れた人たちは10個、20個とまとめて買い求めていた。

箕輪町内から訪れたある男性は、「毎年来ている。安く買えるのでうれしい」と話していた。 -

JAフォトコンテスト審査会

JA上伊那のフォトコンテスト審査会が2日、JA本所で行なわれ、入賞作品11点が決まった。

JA上伊那の役職員や写真家など20人が審査した。

コンテストは今年14回目で、農業と暮らしを通して風景や人々から「やさしさ、やすらぎ、げんき」を感じる作品を募集した。

今年は、35人から62点が集まった。

審査の結果、最優秀賞となるJA上伊那組合長賞には、伊那市西春近の穴澤辰幸さんの作品「やれやれ」が選ばれた。

穴澤さんの作品は、「写真を撮る側と撮られる側のコミュニケーションが表情に表れた心温まる作品」と評価された。

応募のあった全作品は、14日と15日に開かれるJAまつりの本所会場に展示される。 -

赤そばの刈り取り

箕輪町上古田金原地区の4.2ヘクタールの赤そば畑で4日、実の刈り取り作業が始まった。

金原地区は、赤そばの里として、一面に赤そばが栽培されている。

8月9日に種をまき、秋に見頃を迎えた赤そばは、収穫期を迎えている。

収穫はコンバインを使い、古田の里赤そばの会の唐澤幸道さんが1週間ほどかけて刈り取っていく。

茎が乾く午前10時から午後2時位までの時間帯でないと収穫が難しいという。

昨年は、収穫作業が遅れたため180キロの収量だったが、「今年は鳥獣被害も少なく期待できる」と唐澤さんは話していた。 -

みはらしファーム10周年

オープン10周年を迎えた伊那市西箕輪の農業公園、みはらしファームで、31日日と11月1日の2日間、収穫祭が開かれている。

初日は、昼ごろを中心に多くの家族連れで賑わった。

ファーム内では、さまざまなイベントが行われ、買い物かごにカボチャや白菜などの野菜を入れ、昔の重さの単位で、1貫目約3.75キロにする重量あてゲームでは、軽すぎたり、重すぎたりと一喜一憂する参加者の姿が見られた。

みはらしファームは、羽広に温泉が出たことをきっかけに、農家やJA、伊那市が平成11年に整備したもので、10年間で延べ700万人が訪れている。

みはらしファーム運営会議議長の泉澤勝人さんは、「経営が行き詰る農業公園が多い中で、多くの人に愛され続けていただけてありがたい」と話していた。 -

土地利用確認書取り交し

岐阜県に本社を置く農業生産法人わかば農園(株)が、箕輪町で育てている大根の畑の裏作として、地元酪農家が家畜用飼料を育てるための確認書の取り交しが28日、行われた。

大根畑を提供するわかば農園と、箕輪町酪農振興協議会の会員2人、仲介役の箕輪町営農センターの3者が、箕輪町役場で確認書を取り交した。

この取り組みは、わかば農園が箕輪町富田などで借りている大根畑の裏作として、地元酪農家が家畜のエサとなるライ麦を育てるもので、昨年から行われている。

わかば農園にとっては、病気などの連作障害を避けることができ、また酪農家にとっては、家畜用飼料の自給率アップにつながるというメリットがある。

ライ麦の種は、わかば農園が購入し、播種や収穫は酪農家が行う。

わかば農園の三浦福雄会長は「去年初めて取り組んだ結果、質の良い大根ができた。お互いにとっていい取り組みになっている」と話した。

また、酪農振興協議会の根橋英夫会長は「お互い協力しあい、農業の振興つなげていきたい」と話していた。

ライ麦は、富田と木下の合わせて6haで栽培され、近いうちに種をまき5月に収穫する予定という。 -

農村女性ネット 発芽玄米を学ぶ

農村女性ネットワーク伊那が主催する地産地消セミナーが、27日いなっせで開かれ、参加者が発芽玄米について学んだ。

発芽玄米は、玄米を発芽させたもので普通の玄米より食べやすく栄養価が高いのが特徴。

27日は、玄米を発泡スチロールに入れ、ぬるま湯につけて発芽させた発芽玄米と、白米をあわせて米をたき、カレーライスを作った。

農村女性ネットワーク伊那は、女性農業者グループなどでつくる団体で、4年前から、年2回、セミナーを開いている。

27日は、ネットワーク会員や一般など、30人が参加した。

講師は、発芽玄米の第一人者である、信州大学農学部名誉教授の茅原(かやはら)紘(ひろし)さんがつとめ、参加者は発芽玄米の魅力を学び、味わった。

茅原さんによると、発芽玄米は、血圧を下げるほか、肥満解消や、認知症の予防に効果があるという。

農村女性ネットワーク伊那では、こうした活動を通して、食べる事の大切さを子どもや若い世代に伝えていきたいとしている。 -

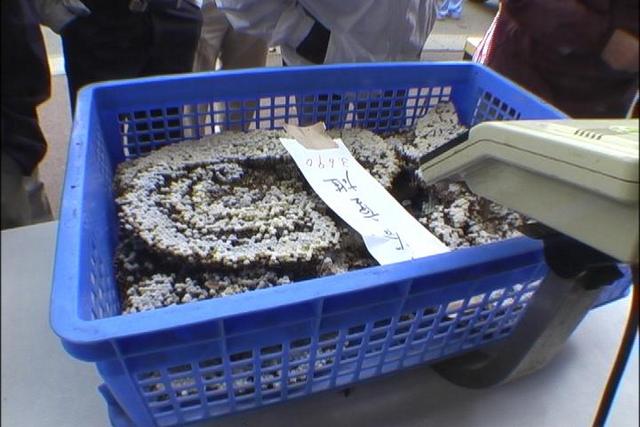

地蜂の巣コンテスト

地蜂の巣の重さを競うコンテストが25日、伊那市のみはらしファームで行われた。

コンテストは、地蜂とも呼ばれるクロスズメバチの巣の重さを競うもので、伊那市地蜂愛好会が毎年行っている。

12回目となった今回は、伊那市を中心に諏訪地域などから31人がエントリーした。

地蜂の巣は、自然界から巣を取ってきて、蜂にエサをやって育てる。

今年は蜂の巣自体が少なく、巣を手に入れるのに県外へ探しにいくなど苦労したという。

しかし数が少なかった為、コンテストに出品された巣は、例年よりも平均で1キロほど大きく育っていたという。

審査の結果、下諏訪町の藤森政美さんが、6.03キロで去年に続き2連覇した。

地蜂愛好会会長の小木曽大吉さんは、「巣が少なかったが、例年通りの人数が出品してくれて良かった。

ただ、地蜂の数が少ないので、この地域で取れるようになるのには何年もかかるのではないかと心配している」と話していた。 -

南みのわフェア

南箕輪村の大芝高原味工房一帯で18日、収穫祭「南みのわフェア」が開かれた。

このイベントは、南箕輪村営農センターが、地元でとれた農産物のPRや販売促進を目的に開いた。

昨年までは、大芝高原の屋内運動場で行っていたが、今年は味工房がリニューアルされ、駐車場が広くなり、初めて屋外での開催となった。

会場では、朝収穫したセロリや山ゴボウ、ネギ、カーネーションなどが並べられ、市場の1割縲・割程度安く売られていた。

また、500円でリンゴやナシをビニール袋に詰め放題できるコーナーでは、手に取り、色や形など選びながら袋に入れていた。

この日は、リンゴとナシ合わせて1200キロ用意されたが、イベント終了1時間前には全て完売したという。

関係者は、「台風に負けず収穫できたリンゴとナシ。多くの人に食べてもらいたい」と話していた。 -

農商工連携で次世代農業を支える

農商工が連携して、次世代の農業を担っていこうとする取り組みが始まっている。

伊那テクノバレー地域センターは20日、次世代農業として注目されつつある「植物工場」について学ぶ講演会を開いた。

20日は商工業や農業の関係者などおよそ160人が集まり、農林水産省などの担当者が、植物工場の現状と課題を説明した。

植物工場とは、室内で野菜を栽培するもので、生育状況をモニタリングするなど、高度な科学技術で徹底管理し、安定的な品質と生産を可能にするもの。

不況の影響で工業の低迷が続く中、地域産業の支援をしている伊那テクノバレーでは、これまでに培った工業技術を、次世代の農業に生かせないかと考え、講演会を開いた。

講演会では、農林水産省の担当者が植物工場の現状を説明し、利点としては、天候に左右されず、安定的な生産が可能になることや地域の雇用確保につながることなどを説明した。

しかし、現状では露地栽培より2縲・倍多くコストがかかるため、「今後、普及するには、農商工連携の中で低コスト化の実現が不可欠」と話していた。

参加者からは「実際どこまで生産コストを下げられるのか」「政府からの財政支援は受けられるのか」などの意見が出された。

11月初めには、こうした取り組みを研究し、事業化を目指す「次世代工業化農業研究会」を発足させる予定。 -

国際協力田の稲刈り作業

食糧難民への支援米を作っている伊那市美篶の国際協力田で10日、稲刈りが行われた。

これは食糧難に苦しむアフリカのマリ共和国に米を送ろうと、JA上伊那の職員でつくる労働組合が毎年田植えから稲刈りまでを行っている。

この日は労働組合のメンバーやその家族約70人が参加した。

ほ場は台風18号により多くの稲が倒れていて、参加者らは稲を起こしながら一束ずつ刈り取っていた。

マリ共和国は面積が日本のおよそ3倍、そのうちの7割が砂漠という過酷な環境で、食糧難に苦しむ人たちが数多くいるという。

ある参加者は「現地の人たちの自立を助けられるよう少しでも力になれたらうれしい」と話していた。

刈り取った稲は年明けに発送し、来年2月頃マリ共和国に到着するという。 -

上伊那森林組合 木のアウトレット市

伊那市高遠町上山田の上伊那森林組合中部支所で10日、11日の2日間、木のアウトレット市が開かれる。

木のアウトレット市は、森林組合の整備作業で搬出した木材を格安で販売するもので、今年で5年目になる。

敷地内には、軽トラック1台5,000円のまき用の木材が200台分、テーブルやログベンチなど日曜大工で使える板材が400枚、オークションで一番高値をつけた人が購入できる丸太100本がところ狭しと並んでいる。

木のアウトレット市は、10日が午前10時から午後3時、11日が午前10時から午後2時までとなっている。

毎年関東や中京、関西方面から訪れる人もいるということで、森林組合では、1,000人の人出を見込んでいる。 -

台風でリンゴ落下

農業被害は小規模

JA上伊那は8日、台風18号による農作物への被害状況をまとめた。

伊那ケーブルテレビの放送エリア内では、伊那市の一部でリンゴが落果したが、被害は小規模に留まった。

JA上伊那によると、被害があったのは伊那市内のリンゴ畑約0.5ヘクタール。

しかし、減収量は1.8%、被害額は28万円と小規模に留まった。

箕輪町、南箕輪村では今のところ被害は報告されていないという。

水稲では、一部で稲が倒れたり、収穫した稲を干してあるはざが倒れるなどした。

しかし、全体的な収量には影響がないとみていて、JA上伊那では「今回の台風による被害は小さい」としている。 -

アマランサスの刈り取り

伊那地域アマランサス研究会が4日、アマランサスの収穫作業を行った。

4日は、今年新たにアマランサスを植えた伊那市荒井のほ場約30アールで、収穫作業をした。

収穫作業は手作業で行わった。

アマランサスは高さが2メートル以上になっていて、先端の房の部分をカマで刈り取った。

刈り取った穂は手で脱穀し、実を落とす。

これまでは、コンバインや脱穀機を使った収穫作業ができないか検討してきたが、手で作業をした方が茎などのごみが入りにくいため、質を上げるために今年は手作業で収穫することにしたという。

脱穀したアマランサスをふるいにかけると、ほぼ実だけが残った。

今年はアマランサスの穂が大きく、例年より収量が増えるとみていて、全体で約130キロの収穫を見込んでいる。

収穫したアマランサスは乾燥させた後、研究会に所属している企業などに販売するという。 -

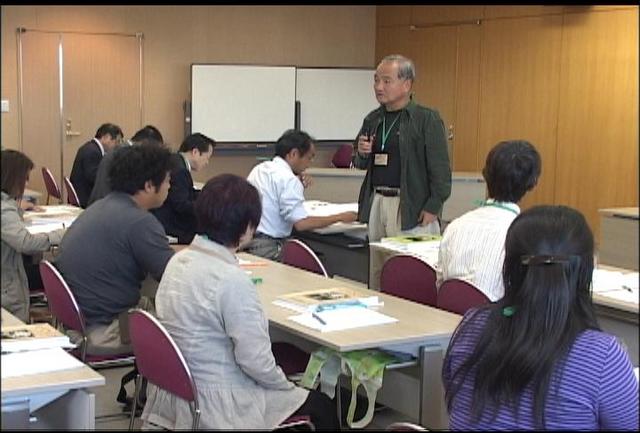

農商工連携の人材育成

信大農学部ヤマブドウワイン講座始まる

ヤマブドウの生産から加工、流通までを通して、農商工連携を担える人材育成を目指す信州大学農学部の講座が3日、開講した。

県内各地からおよそ50人が集まり、今回この講座に参加した動機を交えながら、自己紹介した。

信州大学農学部では現在、伊那市と一緒にヤマブドウの特産品化の研究に取り組んでいる。

今回の講座はそのヤマブドウの生産から醸造、流通までを学んでもらうことで、地域おこしや農商工連携を担える人材を育成しようと企画した。

定員50人で受講者を募集したところ、それを大幅に上回る300人からの問い合わせがあったという。

受講者は農家に限らず、市町村の地域おこし担当者や企業関係者、ワインの販売元などから集まった。

受講者は今後、ヤマブドウの栽培方法のほか、ワインの醸造方法や、まちおこしについて学ぶ予定。

262/(木)