-

弥生のPTA進路セミナーで有森裕子さんが講演

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校で15日、PTA進路セミナーがあった。全体会では、バルセロナ、アトランタオリンピックのメダリストで元マラソン選手の有森裕子さんが陸上と向き合い続けた自身の経験を交えながら講演。強い意志を持って自分の人生を切り開いていくことの大切さを訴えた=写真。

4年目となる同セミナーは保護者と生徒が一緒に生き方や進路について考える機会にする目的で毎年開催しており、全体会、学年別分科会などを実施している。

今年の講師に迎えた有森さんは「よろこびを力に」を演題に講演。もともと劣等感が強かった有森さんが、陸上やさまざまな人物との出会いを通じて自分の価値を見出したこと、なかなか記録が伸びなかった高校時代、3年間補欠というつらい経験をしても、諦めずに頑張り続けたことが、現在の自分をつくり、オリンピックでのメダル獲得へと導いたことなどを語り、生徒らに「チャンスは誰にも平等にあるけど、待っていても降りてこない。自分がその気になって望めば、自分は変わっていく。ぜひ頑張ってほしい」と訴えた。 -

フラメンコフェスタ 熱気に包まれる

伊那市日影のカフェ・レスト「茶歩林(チャップリン)」で月1回、「フラメンコ・フェスタ」が開かれている。フラメンコ愛好者らが集い、生のギター演奏に合わせて楽しく踊り、店内は熱気に包まれる。

3年半のフラメンコ経験を持つ店主・田畑恵子さん。「おなかいっぱい食事を食べて、酒を飲んで、フラメンコを踊って楽しもう」と1年ほど前から閉店後の店を開放し、フェスタを開いている。

15日夜は地元をはじめ、駒ケ根市、諏訪市などから、フラメンコ教室に通う女性ら約30人が集まった。

店内に踊り場を設け、ギター演奏が響く中、「セビジャーナス」「タンギージョ」「タンゴ」などを踊った。来店者のリクエストにも応じ、徐々に踊りの輪が広がっていく。

フラメンコを始めて2年になる市内東春近の公務員女性(41)は「タップや腰の振りなど踊りを覚えるのが難しいけど、リズムに引き込まれ、感情が入って体が動く」とフラメンコの魅力を話す。

フラメンコを踊るほか、スペイン語の歌を練習したり、来店者同士で踊り方を確認し合ったり。ほかの人の踊りを見ることで「もっとうまく踊りたい」と思う人も少なくないという。

「レッスンを受けていても覚えるのに精一杯で、楽しむところまでいかない。楽しむことで、フラメンコ人口も増えると思う」と田畑さん。

開催日は土曜日で不定期。フェスタの日に次回の日程を決める。次回は10月27日午後7時から。

問い合わせは、同店(TEL78・7394)へ。営業時間は午前8時縲恁゚後5時。日曜日定休。 -

飯島町2小学校で運動会

飯島町の2小学校で15日、秋の大運動会を開いた。短期間の集中練習で培った技と力、協力する心をグラウンドいっぱいに繰り広げた。

このうち、飯島小学校では、「赤勝て、白勝て」と互いにエールを交換し競技開始。力の限り走り抜いた5年生の短距離走、かわいらしい1年の表現「ゆうえんちにいこう」と続いた。

子どもとみまもり隊、来賓による玉入れ「これからもよろしく」、力と力がぶつかる、迫力満点の男子「棒倒し」、女子の「騎馬戦」など採点種目17種目を含む28プログラムの最期は全校ダンスで締めくくった。

一方、七久保小学校は「秋風をいっぱいうけて、やりぬこう!!」をスローガンに、運動会定番の短距離走、大玉送り、綱引と続いた。マラソン「秋風を切って」では高学年、低学年に分かれてスタート。長距離を懸命に走る姿に、応援にも熱が入った。このほか、4、5、6年が帽子を取り合う「七久保ケ原の合戦」、男女別の紅白リレーで盛り上がった。

保護者らはPTA種目に出場したり、ビデオカメラを回し、わが子のナイスショットを狙ってシャッターを押すなど家族で運動会を楽しんだ。 -

中川西小・東小で運動会

##(見出し(1))

中川村の2小学校で15日、さわやかな秋風が吹きぬける校庭で、秋の大運動会を開いた。

このうち、東小学校では1、2、3年生のかけっこに続き、1本の綱に力と心を合わせ全力で引いた4、5、6年の綱引。2回戦は走って、綱に飛びつき引き始めるというルール、力と敏しょうさで勝敗が決まった。祖父母と低学年児童が協力しあって玉を投げ入れる「大空に向かって」。迫力満点の騎馬戦「大草城の合戦」。練習の成果を披露した組体操「未来につなぐ橋」など、採点種目13を含む23プログラムのラストは全校による「豊年おどり」で飾った。

一方、西小学校は「西小風林火山みんな一丸勝利をつかめ!」をスローガンに、全力で走り抜けた5年の「音より早く」で競技スタート。1本の竹に群がり、懸命に引いた「竹取物語」。運動会定番の綱引や大玉送り、1、2年のかわいらしいダンス「さんらんぼーず」。迫力満点の「風林火山 牧ケ原の戦い」と続いた。最初は全騎馬が総掛り、2回戦は武田軍、上杉軍に分れ一騎打ちで盛り上がり、採点種目11種目を含む21プログラムを楽しんだ。 -

秋色満載、森の演奏会

宮田村の音楽指導者らでつくる宮田ミュージックサークル(MMC、瀧澤智恵子代表)は17日、森の演奏会を駒ケ根市福岡の養命酒駒ケ根工場ロビーで開いた。地元や工場見学の観光客ら100人余りが、趣向を凝らした・ス秋色・ス満載のコンサートを堪能した。

緑の木々に囲まれたガラス張りのロビーが会場。電子ピアノの伴奏で、吹き抜けの天井にも届く清らかな歌声も響き渡らせた。

モーツアルトからミュージカルの名曲まで多彩な演目。「千の風になって」は会場と一緒に歌ったほか、童謡の「里の秋」や「赤とんぼ」など秋を感じさせる曲も散りばめた。

各所で演奏活動を行っているMMCだが、同工場で開くのは初めてで、敬老の日にちなんで誰もが楽しめるようにと企画。訪れた人たちは風薫る初秋の風景に包まれながら、音楽の楽しさを五感で味わっていた。 -

岡野兄弟津軽三味線コンサート

津軽三味線デュオとして人気の岡野将之(19)哲也(17)兄弟のコンサートが15日、駒ケ根市の市文化会館大ホールで開かれた。アルプス中央信用金庫年金友の会主催。ステージに登場した兄弟は津軽三味線特有の激しいばちさばきから大音量の迫力のある音を繰り出し、速い旋律が続く部分でもぴったりと息の合った演奏を聴かせた=写真。

兄弟は津軽三味線全国大会のジュニアの部優勝などの実績があり、国内外でコンサートを行うほか、テレビ、ラジオなどにも出演している人気、実力とも折り紙つきの2人とあって約900人の聴衆が客席を埋め、2人の見事な演奏に聴き入った。

津軽手踊り、津軽民謡の中野みち子も出演したほか、前座として地元駒ケ根太鼓の演奏も披露され、大きな拍手を受けていた。 -

駒ケ根市5小学校で運動会

秋晴れに恵まれた15日、駒ケ根市内の全5小学校で一斉に運動会が開かれた。児童らは玉入れ、綱引き、騎馬戦などのほか、かけっこやリレーなど次々に行われる競技に張り切って登場し、応援に訪れた保護者らの大きな声援を受けて精いっぱいの頑張りを見せた。

綱引きや騎馬戦など団体種目での楽しそうな笑顔とは打って変わって、各学年ごとに行われるかけっこでスタート順を待つ児童らの表情は一様に緊張気味だったが、号砲とともにスタートし、夢中で走ってゴールした後には、一転して満足感と達成感で輝く笑顔がこぼれていた。

訪れた保護者らは、懸命に競技に取り組む児童らの表情を残そうとカメラやビデオカメラを向けたり、頑張るわが子に届けとばかり「いけ」、「頑張れ」などと大きな声援を送っていた。 -

宮田小学校運動会

宮田村の宮田小学校はさわやかな秋晴れとなった15日、校庭で運動会を開いた。学年ごとのかけっこや綱引き、全校での大玉送りなどが次々に行われ、張り切って登場した児童らは応援に駆けつけた保護者らの大きな声援を受けながら懸命に競技に取り組んだ。

組体操「ふるさと宮田」では6年生児童が最上級生らしい見事な演技の数々を披露し、見詰める保護者や下級生らの大きな拍手を受けていた。

運動会の最後を飾る代表選手のリレーでは手に汗握る熱戦が展開され、校庭に大歓声が響いた。 -

田楽座稽古場公演 表情豊かな舞台最高潮に

伊那市富県を拠点に全国活動する歌舞劇団・田楽座の稽古(けいこ)場公演「よっておくんな田楽座」が13、14日の夜あった。日ごろの感謝の気持ちを伝えよう竏窒ニ始まり16回目。初日は、地元を中心に関東や東海方面から集まった観客約150人が唄や踊りなどの民俗芸能を楽しんだ。

恒例の木曽地方に伝わる「鳥さし舞」や家内安全、無病息災を祈る「獅子舞」のほか、同公演でしか見れない若手座員の「駒回し」や「ひょっとこ舞」の研究演目を含む13演目を披露した。観客は、座員が繰り広げる力強く、表情豊かな演目に酔いしれた。

フィナーレに向け続いた太鼓の2演目では、横打ち、縦打ちなど全国各地の打法を取り入れた美しいばちさばきなどを披露。会場の熱は最高潮に達し、最終演目の「祭り囃子踊りこみ」で傘や扇子を手にした座員が舞台いっぱいに舞い跳ねると、一際大きな歓声がわいた。 -

旭光写真展

57年の歴史を持つ旭光カメラクラブ(吉村昇代表、13人)は「2007旭光写真展」を23日まで駒ケ根市立博物館で開いている=写真。上伊那在住の会員10人がそれぞれの思いを込めてこの1年間に撮影した作品31点が展示されている。いずれも自然の風景や花、人物などが見せる一瞬の表情を見事に切り取った力作ぞろい。

訪れた人たちは作品の美しい色彩と描写に感心した様子で、近寄ったり離れたりしながらじっくりと見入っている。

クラブ名の「旭光」は、警察官だった初代会長が警察のシンボルマークに光をつけたイメージで命名された。宮崎学さん、津野祐次さんなどのプロ写真家を輩出している。

午前10時竏柱゚後6時(最終日は午後5時)。18日は休館。入場無料。 -

第12回みのわ美術展 16日まで

第12回みのわ美術展が13日、箕輪町文化センターホールで始まった。日本画、洋画などの絵画41点、彫刻、工芸などの立体作品25点の計66点が並び、見ごたえある展示会になっている=写真。みのわ美術会(小川節子会長)の主催。

昨年に比べ、展示数を縮小したが絵画は100号サイズ以上の大作が多く並ぶ。作品は箕輪町在住の会員と一般公募者の制作で、県美術展、伊那美術展などに出品されたそれぞれの自信作が多く、間近に鑑賞することができる。

小川会長は「昨年より出品数を減らしたがそれぞれ個性あふれる作品が多く、レベルも高い。箕輪町に根付いている陶芸の作品もますますよくなってきた」と話し、来場を呼びかけている。

16日まで。入場無料。午前9時縲恁゚後5時30分(最終日は午後4時)。

一般公募入選者は次の方。

◇第4部(工芸)▽奨励賞=「落陽」漆戸紀代子(北小河内) -

歯の衛生に関する図画コンクール 上伊那審査

歯の衛生に関する図画・ポスター審査

第55回歯の衛生に関する図画・ポスターコンクールの上伊那地区審査会が12日、伊那市西町の上伊那歯科医師会館であり、同地区の小中学校から寄せられた566点から入選作品を決めた=写真。上伊那歯科医師会など主催。

歯の衛生について理解と認識を高める狙いで、本年は小学校26校、中学校6校から応募があった。審査員が小学校低学年(180点)、同高学年(296点)、中学校(154点)の3部門からそれぞれ入選作品を選んだ。

歯科医師会をはじめ、伊那教育事務所、上伊那学校長会などの関係者15人がデザイン、色合い、訴える力などの観点から審査した。

最優秀、優秀、佳作の入選作品は10月22縲・1日、伊那市役所1階のホールに展示する。また、来年度の県歯科医師会コンクールに出品する。

結果は次の通り(カッコ内は学校名と学年)。

◇小学校低学年▽最優秀=田村彩(赤穂南1)湯沢奈緒子(辰野南2)▽優秀=中田さなえ(南箕輪南部1)春日晴喜(七久保2)唐沢諒太(宮田3)池上有咲(赤穂東3)春日梨子(赤穂東3)▽佳作=池上明音(南箕輪南部1)宮崎諒(赤穂2)松崎れいか(南箕輪2)川島夕芽(箕輪中部2)大嶋ひとみ(七久保2)吉岡美奈(宮田3)酒井奎汰(赤穂東3)湯沢詩永里(赤穂東3)古畑朝望(赤穂東3)渡辺裕貴(赤穂東3)野溝その子(赤穂東3)

◇小学校高学年▽最優秀=藤沢勇飛(辰野南4)若林和輝(宮田6)▽優秀=井口舞(伊那東4)福島志音(辰野南4)岡田夏帆(辰野東5)片桐美波(中川西5)花井龍之介(東春近6)宮沢瞳(赤穂南6)小平美穂(箕輪北6)伊藤なぎさ(西箕輪6)▽佳作=小池涼太(赤穂東4)石原亮太(辰野西4)伊東亜海(西箕輪5)池上優菜(美篶5)斉藤翻隆(箕輪中部5)日野和真(箕輪中部5)小沢佳奈子(伊那東5)春日梢(伊那東5)清水健太郎(南箕輪5)田中綾乃(南箕輪5)原志門(南箕輪5)北原怜奈(南箕輪6)工藤このみ(宮田6)堀内巧(辰野東6)斉藤愛(南箕輪南部6)米山響音(飯島6)福島瑞季(飯島6)

◇中学校▽最優秀=坂井田めぐみ(赤穂3)▽優秀=田中真帆(南箕輪1)大沢友貴(南箕輪2)宮沢るみ(赤穂2)原真理子(西箕輪3)▽佳作=保科亜利沙(高遠1)白鳥結希(南箕輪1)加藤大地(南箕輪1)中山嵯也花(辰野1)一ノ瀬芽衣(辰野2)高坂栞(宮田2)中島雅樹(赤穂2)竹村望(赤穂3)宮島愛(西箕輪3) -

高遠高校福祉コースの2年生が乳幼児のだっこ体験

伊那市の高遠高校福祉コースの2年生が12日、乳幼児の「だっこ体験」をした=写真。

「だっこ体験」は介護福祉や保育などを学ぶ福祉コース2年生が、実体験を通じてこれまでに学習したことを確認するために行っている取り組み。母親らとともに子育てに対する不安などを一緒に考えたり、検診の様子を学ぶため、高遠町保健センターで開く乳幼児検診に合わせて実施している。

3カ月検診に合わせて実施したこの日は、8人の生徒が実習に参加。小さな赤ちゃんにそっと触れたり、抱きかかえたりしながら、笑顔を見せていた。

初めて赤ちゃんを抱いた松枝義幸君(16)=伊那市美篶=は「思った以上に重たい。抱き方は人形などで練習したが、実際には動くので難しかった。いい経験になった」と話していた。 -

南箕輪村

御嶽山保存会南箕輪村大泉に残る民謡「御嶽山(おんたけやま)」。05年に村の無形文化財に指定されたこの民謡を後世に伝えようと、村内の15人が活動している。

「民謡の団体とは大いに交流したい」と清水伝之丞会長。そんな想いがかない、木曽町の「木曽節保存会」(田沢博会長)と初の交流が実現した。

9月9日、木曽町の総合体育館であった敬老会で、ボランティアで「御嶽山」と「伊那節」を披露した。観客は450人。「皆ではりきってやった。『御嶽山』や『伊那節』を聞いたことがある人もいて、中には見よう見真似で手を動かして踊る人もいた。とっても喜んでもらった」。

その後の茶話会で、木曽節保存会から「『御嶽山』は木曽にも重要。ぜひ覚えて木曽にも残したい」との話があり、近いうちにまた木曽を訪れ交流することが決まった。

今回の交流は、今春、名古屋であったイベントに両団体が参加し、木曽節保存会の田沢会長から「御嶽山」のいわれを尋ねられたのが発端。木曽から伊那に伝わったことを話したところ交流の話が持ち上がり、御嶽山保存会の清水会長が7月の木曽祭りに招かれた際に再び話をして今回の訪問となった。

「交流のスタートとしては大成功。木曽では役場の課長さんにも交流を続けてほしいと言われ、あちらは熱心。保存会としても喜んで交流していきたい」と清水会長はいう。

「御嶽山」は1820年ころにはすでに流行し、1908年に「御嶽山」から「伊那節」に名を変えたが、大泉では「御嶽山」の名で継承されてきた。祝い唄として村祭りや来客のときには必ず唄って踊り、60年ころまでは結婚式にも欠かせないものだったという。

その後しばらく途絶えていたが91年、大泉区内で民謡に親しんでいた人たちが、個人で唄い継いでいたものを集めようと保存会を発足。それから4、5年経ったころに、皆で踊りを研究するなかで現在の形に整えた。

会は伊那節振興協会に所属。唄2人、三味線2人、太鼓1人、残りの人は踊りを担当する。大泉の西部地区館で毎月第2金曜日に練習し、区内の敬老会や収穫祭で踊るほか、依頼を受けて催しなどでも「御嶽山」を披露している。

04年には、日本フォークダンス連盟(本部・東京都)の事業で、全国から選ばれた10曲のうちの1曲として、CD「ふる里の民踊」(コロムビアレコード)に収録された。全日本民踊指導者講習会で全国の民踊指導者千人に「御嶽山」を指導したこともある。

念願かなって民謡の保存会同士の交流も始まり、「『御嶽山』を全国に広めたい」と、ますます意欲を見せている。(村上裕子) -

地域の伝統を敬老会で

敬老の日を前に宮田村では9日、7地区で敬老会が開かれた。各分館の主催で楽しい演芸や会食などで盛りあがったが、町二区、町三区、大田切区では地域に根づき、愛される伝統芸能が出演。高齢者の目を楽しませた。

町二区の敬老会では、区民有志でつくる「信州宮田長持ち会」が披露。40人のお年寄りが、20周年を迎えた同会の勇壮な練り歩きを堪能した。

町三区では、「祇園ばやしの会」の子どもたちが元気に発表。涼しげな音色で95人の高齢者を楽しませた。

大田切区では大田切獅子保存会が演舞。軽快なはやしに乗って「悪魔払い」を演じ、57人のおじいちゃん、おばあちゃんは地域に古くから伝わる獅子舞の姿を笑顔で満喫していた。 -

赤穂中大運動会

上伊那で唯一の中学校大運動会が9日、駒ケ根市の赤穂中学校(杉田純治校長)で開かれた。男子棒倒しや女子騎馬戦、代表選手によるリレーなど十数種目が校庭狭しと繰り広げられ、生徒らは有り余る若いエネルギーを思い切り競技にぶつけた。

呼び物の「大蛇」は上半身裸になった男子生徒が一列になり、全員が手をつないだままで次々と地面に寝そべってゆく速さを競う競技。生徒らは離れてしまいそうになる手に力を込めて苦しさに耐えながら、懸命に競技に取り組んでいた。大蛇は過去、校内でのいじめの原因になったことからしばらく・ス冬眠・スさせられていたが昨年、もう大丈夫竏窒ニ解禁となった。今年は得点種目となって完全復活した。

女子騎馬戦では4人一組でつくった数十騎が土ぼこりを巻き上げて校庭中を駆け巡り、甲高い叫び声を上げながら帽子を取り合う必死の攻防竏秩B男子に負けない熱い戦いを繰り広げた。

訪れた保護者らは、大人並みの体格の生徒が校庭を縦横に駆け巡る迫力に「さすが中学生だねえ」などと感心しながら大きな声援を送っていた。 -

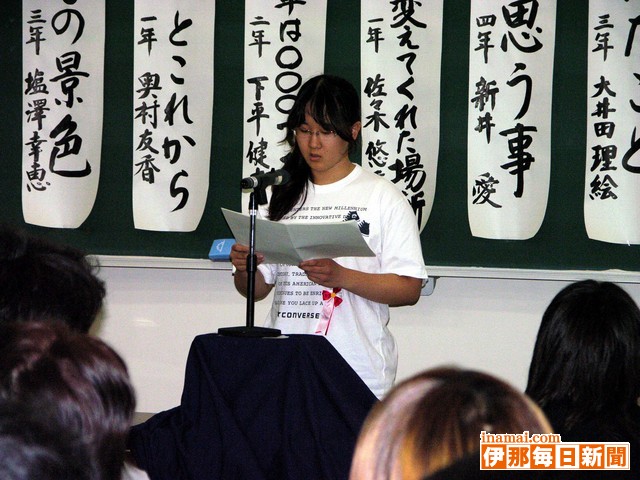

赤穂高定時制生活体験発表会

赤穂高校は7日夜、定時制生徒による生活体験発表会を同校で開いた。各学年で2名ずつ選抜された8人の発表者が出場。それぞれ緊張した表情でマイクの前に立ち、これまでの人生で味わった数々の挫折や、学校に入学してから得たクラスメートとの友情や将来の希望などを飾らない言葉で熱く語った=写真。

審査の結果、最優秀賞には吉田弘次さん(4年)が選ばれた。吉田さんは23日に諏訪市で開かれる南信大会に出場する。

結果は次の通り(カッコ内は学年)。

▽最優秀賞=吉田弘次(4)▽優秀賞=新井愛(4)▽優良賞=塩沢幸恵(3)▽佳作=大井田理絵(3)供野瞳(2)下平健太(2)佐々木悠香(1)奥村友香(1) -

伊那谷伝統人形浄瑠璃中学生サミット

伊那谷の伝統人形浄瑠璃を地域に持つ4中学校が一堂に会する第6回伊那谷伝統人形浄瑠璃中学生サミットが9日、箕輪町文化センターであった。今年の当番校である箕輪中学校古田人形部の上演や各校の活動報告、講習会で学びあった。

参加校は箕輪中のほか今田人形の竜峡中、早稲田人形の阿南第一中、黒田人形の高陵中。各校が順番に当番校としてサミットを開いている。

箕輪中古田人形部は、中学の文化祭での上演に向け練習を重ねている「生写朝顔話 宿屋の段」を熱演した。会場の中学生や学校、保存会関係者らも熱心に鑑賞した。

今年は、淡路人形の円山信康さんを講師に招き、人形のあやつりについての説明と実演、実習もあった。 -

敬老会で・ス歌声喫茶・ス

今年3月に発足した宮田村大原区の「歌声喫茶」のメンバーが9日、同区敬老会に出演。童謡や懐メロなど数曲を披露し、会場の高齢者と一緒になって楽しい歌声を響かせた。

赤とんぼや星影のワルツなど、懐かしい曲の数々。出席した44人の高齢者は耳なじみのメロディに体を揺らし、楽しいひとときを過ごした。

歌声喫茶は毎月第1、3土曜日の午後1時から区公民館で開設。音楽教室を主宰する区内の瀧澤智恵子さんの指導で、お茶を飲みながら交流も深め現在は15人ほどが通っている。

「私たちも年を重ね、ちょっとオシャレに暮らしたいと思って歌声喫茶を考えた。うまく歌う会ではありません。気軽にコーヒーでも飲んで楽しむ会です」と代表の辰野恭子さん。敬老会の会場でも参加を呼びかけていた。 -

「食のつどい」

中川村は8日、中川文化センターで「食卓から健康を、みんなで考えよう食育」をテーマに、「食のつどい」を開き、約百人が参加、研究・実践発表や講演で、「食」に関する知識を深め、「食」を選択する力を養った。

研究・実践発表では、下伊那農業高校3年、小林香介さんが「ジュースの有機酸の定量」について話し、続いて、3年前から有機農業に取り組む、中通地区の大島太郎さんは「売り方や何を栽培したらいいかのか、手探り状態。有機農業は採算に合うように栽培できるかが課題。栽培しやすい品目を柱に、色々と新しい作物にも挑戦している。食の安全、環境面からも有機農業は今後、ますます注目され、重要になっていくと思う」とした。

ヤングママの食学習会のピーチグループとアンパンマングループはそれぞれ、模造紙に書いたり、ぺープサイトなど工夫して、分りやすく発表した。

最後に、駒ケ根市教育長の中原稲雄さんが「食卓から健康を-みんなで考えよう食育」と題して講演。この中で、中原さんは生活習慣病の低年齢化や、食を中心に家庭の生活基盤の崩壊、林・農・水産業への軽視と環境破壊の増大-などを挙げ「今なぜ、食育なのか」について説いた。

また、「食育の特性」に▽健康の4要素(食・運動・休養・人間関係)のトップが「食」▽食育は家庭教育、地域教育の大部分を占める▽食育は医療、保健、福祉、教育はもちろん、全産業、流通を含む関係者の連携と協力がなければ効果が上がらない-などとし、食育の重要性を強調した。

このほか、子どものいる家庭で「食」の危ない家庭のバロメーターとして「スナック菓子を子どもに与えて心配しない」「朝食はパンと決めている」「魚よりも肉の方を多く食べる」「何を食べたいか子どもに聞いて買物をする」などを挙げて、警鐘を鳴らした。 -

赤穂高で国際理解特別授業

駒ケ根市の赤穂高校(米山明広校長)は7日、母国イラクで病気の子どもたちに院内学級で勉強を教えている教師のイブラヒム・ムハンマドさんを講師に招いて国際理解特別授業を行った。普通科言語文化コースの1年生約40人が授業に臨み、イラクの現実と命の大切さを学んだ。ムハンマドさんはイラク戦争に巻き込まれて妻を亡くした自身の経験や、勤務するバスラの院内学級の子どもたちの悲惨な状況などを通訳を介して生徒たちに語り掛け、命の大切さと戦争の愚かさを訴えた=写真。生徒らは初めて聞くイラクの生々しい話の数々にかたずをのんで聴き入っていた。

ムハンマドさんは諏訪中央病院院長の鎌田実さんが代表を務めるJIM竏誰ET(ジャパン・イラク・メディカル・ネットワーク)の招きで8月に日本を訪れ、全国各地で講演会を開いている。 -

はらぺこ保育園の園児が田楽座で太鼓体験楽しむ

野外活動などを中心とした保育を展開する伊那市富県のはらぺこ保育園は6日、近くにある歌舞劇団「田楽座」のけい古場を訪れ、座員らと交流した。親子遠足の一環で園児ら約30人が参加。子たちは、太鼓のたたき方を学び、響き渡る音を楽しんだ。

園児たちは、中央に円を描くように並んだ8基の和太鼓にそれぞれ列をつくり順次、太鼓をたたいた。「それ!ドンドンドン」の座員の掛け声が始まると力強く太鼓を打ち、順番を待つ子どもは、「わー」「きゃー」と叫びながら周囲をかけ回った。

園児たちがけい古場を訪れるのは2年ぶり。「ありがとうございまし」とあいさつした子どもたちに対し、座員らは「また来てね」と優しく答えた。座員の一人の女性は「目を輝かせながら素直に喜んでくれた」と話した。 -

縄文人の造形美を再現、おやじ倶楽部が土器づくり

熟年男性が集う宮田村公民館のおやじ倶楽部は7日、縄文土器づくりに挑戦した。4500年前の素朴な造形美を再現。独特の文様(もんよう)や形に個性を発揮した。

土器づくりに詳しい伊那市富県公民館長の伊藤恒良さんが指導。 縄文時代の素材に近いテラコッタ粘土を直径2センチほどのヒモ状にし、積み上げるように成形した。

「何でもそうだけど、積み上げることは大変なことだ」と冗談も。「ゆがんでいるのが、またイイ感じになるんな」と、せっせと手を動かしながら会話も弾んだ。

さらにヒゴや割りばし、木片などで縄文らしい文様を刻み込み、縄文人顔負けの本格的な土器に仕上がった。

「皆さん初めてにしては素晴らしい。みんなが見たらビックリしますよ」と伊藤さん。近く素焼きにして、11月の村文化祭で展示発表する予定だ。 -

辰野さんと創作仲間が上高地で10月に「茜織展」

物語や風景など感じたイメージを豊かな色彩で表現する・ス茜織り・スを提唱する宮田村大原区の辰野恭子さんと、村内外の創作仲間11人が来月、上高地の自然を題材にした展覧会「茜織展」を同所の上高地アルペンホテルで約1ヵ月に渡り開く。宮田村の自然をイメージした作品も並べ、北、中央両アルプスの夢のコラボレーションが・ス織物・スで実現する。

以前から上高地で作品を発表したいと考えていた辰野さん。同ホテルの全面的な協力で、松本市制施行100周年記念事業として開催が実現した。

辰野さんらは伊那谷の100人から聞いた上高地のイメージも織物に。カラマツやコナシなど、四季の変遷を印象深く感じる作品も数多い。

宮田村を題材にした作品も展示。山ぶどうをはじめ、中央アルプス山麓の豊かな村の自然をイメージした力作を多数出品する。

かつて伊那市共同作業所長も務めた辰野さんは、15年以上前に下伊那郡喬木村の在宅障害者の活動支援として織物教室を開講。同村出身の児童文学作家・椋鳩十の作品からイメージをふくらませ、・ス茜織り・スは始まった。

今は宮田村にも教室を開き、展覧会には須坂市や東京の仲間も作品を寄せる。

「全国の人が集まる上高地。素晴らしい出会いがあるはず」と辰野さん。期間は10月3日から同31日まで。 -

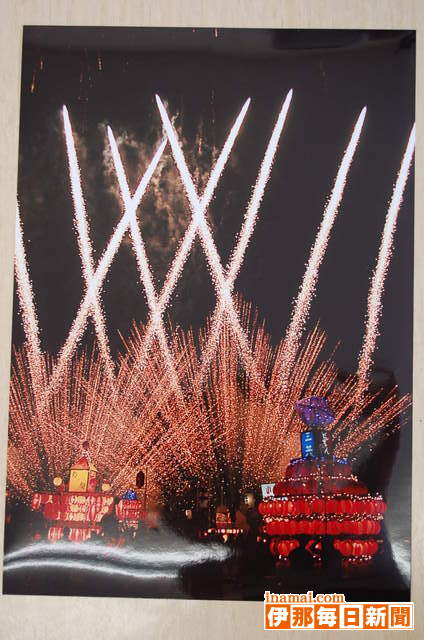

どんちゃん祭り写真コンテスト

中川村のどんちゃん祭り実行委員会総務宣伝部(前原茂之部会長)は6日夜、役場で第16回どんちゃん祭り(8月4日開催)フォトコンテストの審査を行い、大会長賞に酒井幸一さん(伊那市)の「ちょうちんみこしと花火の競演」を選んだ。

コンテストには村内外から7人、21点の応募があった。メーンのみこしと花火の競演、ナイヤガラ花火、盛り上がったどんちゃん踊り-などをテーマにした作品がずらり。

どんちゃん祭りらしさ、表現力などで審査、大会長賞1、どんちゃん祭り賞1、優秀賞2、佳作3点選んだ。

結果は次の通り(敬称略)

▽大会長賞=酒井幸一(伊那市)「ちょうちんみこしと花火の競演」▽どんちゃん祭り賞=宮沢信(中川村片桐)「花火とみこし」▽優秀賞=大西廣文(飯島町)「燃えろ!花火とともに」、西永恵(中川村)「かわいい踊り連」▽佳作=米山賢昭(飯田市)「揺れ乱れるちょうちんみこし」、片桐久司(飯島町)「祭りの会場へ鳴りひびけ」、宮島幸夫(飯田市)「みこしとナイヤガラ」 -

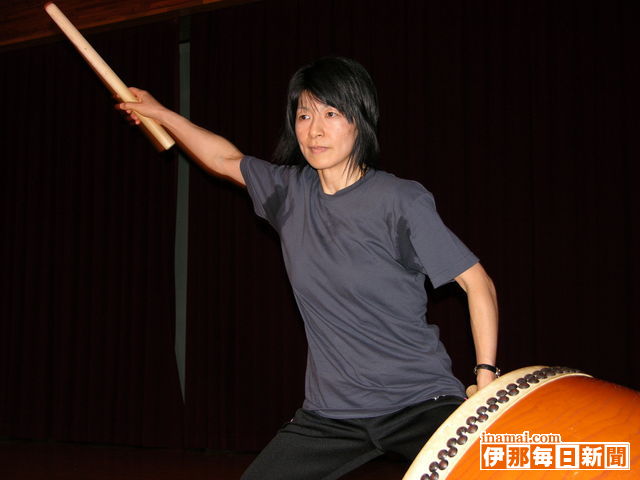

【駒ケ根太鼓 岡田洋子さん】

観光イベントに、成人式などの行事に、各地の祭りに竏窒ニ市の顔として定着している伝統の駒ケ根太鼓。その将来を担う中核メンバーとして大活躍している。

「具合が悪くても太鼓を打つと元気になる。疲れなんか吹き飛びます。私にとっては元気のもと、生きがいですね」

◇ ◇

駒ケ根太鼓との出合いは3年前。仕事と子育てのほかに何か夢中になれるものを探してヨガ、太極拳などいろいろとやってみたが、性に合わなかったのか長く続けようという気になれなかった。そんな時、息子が通う小学校の運動会で、子どもたちによる和太鼓の演奏を見た。

「すごく心を動かされました。息子に『やってみないか』と勧めたんだけど、その気が全然ないようで…。それならいっそ自分でやってみよう、やってみたい、と思ったんです」

しかし太鼓を習おうにも知識もつてもなく、周囲の知人に聞いてみても「知らない」、「分からない」とつれない返事ばかり。思い余って新聞に「誰か指導者を紹介してください」と投書をしてみた。だが掲載後1カ月以上たっても反応はなし。あきらめかけていたところ、ようやく新聞社から待望の電話が入った。新聞を見た駒ケ根太鼓の指導者中坪兼吉さんが連絡してくれたのだ。

「やった! という感じ。喜んで早速練習に飛んで行きました。初日は見学のつもりで行ったら、いきなりマンツーマンの指導を受けてびっくりしたり、うれしかったり。夢中で構えやばちの握り方などの基礎を覚えました。太鼓はまったくの未経験でしたが、本当に夢中になりました。変な先入観がなかったのがかえって良かったのかもしれません」

練習は肉体的にはかなり大変で、ひざや股関節、ももなどがひどい筋肉痛に竏秩B普通に歩くことができない日もあった。技術的に難しかったのは手首のスナップを利かせること。こつを習得するまでにかなりの時間がかかった。手にはマメができ、手首を痛めることもあったが、それでも懸命にけいこを重ねた。

2カ月後、初めてのステージに立った。会場は市文化会館の大ホール。成人式のアトラクションでの演奏だった。

「締め太鼓を打ちました。舞台の端っこで、先輩たちの打つのを横目で見ながら…。緊張感はありましたが、客席は見えていたし、上がることもなくて気持ちが良かった」

習い始めた時はただ打てるだけで満足だったが、一度舞台を経験したことで太鼓の魅力のとりこになった。さらに練習に打ち込み、舞台を重ねるごとにめきめきと上達した。

「幕が上がっていく時の緊張感、演奏が始まって曲に集中している時の感覚…。何ともいえませんね。舞台での演奏中も、楽しくて思わず笑みが浮かんでしまうことがよくあるんですよ。これからもずっと打ち続けていきたいですね」

(白鳥文男) -

石塚利徳遺作展

駒ケ根市のおもしろかっぱ館(小平容大館長)は、同市東伊那出身で昨年12月に76歳で亡くなった水墨画家石塚利徳さんの作品を中心とした特別展を来年4月22日まで開いている=写真。展示しているのは同館の収蔵品のほか、東伊那のアトリエにあった未公開作品など約80点。石塚さんとしては大作の30号の作品『大名行列』はかっぱの大名行列をユーモラスに描いた石塚さんらしい作品。平和を願う思いが込められている。普段は市議会議長室の壁を飾っているが、特別展の目玉として特に借り受けて期間中展示している。石塚さんは伝説の生き物であるかっぱを生き生きとユーモラスに描いた作品で知られる。

入館料は一般200円、小中学生100円。午前9時縲恁゚後6時。問い合わせは同館(TEL81・4767)へ。 -

村民登山の参加者が写真交歓会

7年ぶりの復活で8月に行った宮田村の村民登山の思い出を振り返ろうと5日夜、登山の参加者が写真交歓会を開いた。・ス山談義・スに花を咲かせ、「今後も続けていきたい」などの声もあがった。

登山に参加した約30人のうち半数の15人ほどが出席。それぞれ撮影した写真を持ち寄り、「キレイに撮れてるな」「天気に恵まれて本当に良かった」などなど、充実した山行を振り返った。

酒も酌み交わし、尽きない思い出の数々。仲間の輪も広がる山の楽しさを改めて感じていた。 -

駒工で大学の授業

学力向上拠点形成事業の一環として駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は5日、情報技術科2年生32人を対象に、科学技術教育連携協定を結んでいる諏訪東京理科大(茅野市)の準教授による出前授業を行った。システム工学部機械システムデザイン工学科の市川純章準教授が同校を訪れ「小型人型ロボットの動作実演と動作機構の解説」を講義。市川準教授が中心となって大学の学生らとともに設計、製作した精巧なロボットを実際に動かしながら、ロボットの動作やプログラミングなどについて詳しく説明した=写真。出前授業を前に事前にロボットについて学習したとはいえ、生徒らは大学レベルの難しい授業内容に時折頭を抱えながらも、市川準教授の言葉を一言も聞き漏らすまいと真剣な表情で講義に聴き入っていた。

駒工は5年前から諏訪東京理科大と科学技術教育連携協定を結び、高校での学習内容が先端技術とどうつながっているかなどについての講義や実験などに取り組んでいる。 -

宮田中2年生が職場体験学習

宮田村宮田中学校2年生は5、6日、村内外の事業所で職場体験学習を行っている。将来の夢も考えながら、仕事の厳しさや楽しさを肌で学んでいる。

97人の生徒は希望する職業を選択。サービス、製造、小売りなど37の企業、団体が受け入れた。

町一区のベーカリー「モンパルノ」では、伊藤なつきさん、加藤真結香さん、工藤一哉君の3人が実習。次々と焼き上がるパンを包装し、店頭に並べた。

「将来料理人になりたくて、食べ物をつくっている所を希望した」という工藤君。レジ打ちなどの接客や清掃も体験し、ただつくって販売するだけでは終わらないサービス業の一端にもふれた。

生徒の職場体験を長年受け入れている店主の堀井健一さんは「オーブンの熱が広がるこの暑い工房で作業するのは大変なこと。店に並ぶ商品が簡単にできるものではないことを知り、職業、社会の厳しさも感じてもらえるのでは」と話した。

6日はパンづくりも体験する予定だ。

1812/(木)