-

イチジクが完熟、収穫が最盛期

飯島町七久保のいちじく生産組合(上原靖一代表)のハウスでは、イチジクが完熟し、収穫作業が最盛期を迎えた。

同組合は25アール、4棟のビニールハウスでマスイ・ドーフィン種230株を栽培。1季成りで8月中旬から11月末まで順次収穫できる。最盛期は9月初旬で1日、500グラムパックで70-80パックを隣接の道の駅花の里いいじまやJAを通じて出荷する。

マスイ・ドーフィンは収穫期が長く、糖度は17-18度と高く、実は百グラム以上と大きい。 上原さんは有機肥料を用い、無農薬で栽培する。果実が肥大し、垂れ下がり、色が濃くなった完熟果から一つ一つ丁寧に収穫し、パック詰し、道の駅に持ちこむ。

寒さに弱く、完熟出荷のため棚持ちがしないイチジクの栽培は、上下伊那では同組合のみ。「夏が暑く、出来はいい、甘さも十分。イチジクは胃腸の働きを整え、抗がん作用もあると聞いている」と話していた。 -

ミニシクラメン開花、道の駅のハウスで

)

飯島町七久保の道の駅花の里いいじまのハウスでは、4万5000鉢のミニシクラメンが咲き始めた。

ピンクや赤、白の華やかなじゅうたんが温室に広がっている。

栽培しているのは宮崎健治さん(上の原)「ミニシクラメンは別名ガーデンシクラメンと呼ばれ、耐寒温度2度と寒さに強く、ガーデニング向き。今年は花びらにフリルがあるビクトリアミニが人気」と話している。

花の里の花いっぱいのハウスでは、自由に好きな花を選ぶことができる。

ちなみに1ポット350円。 -

旧高遠町・長谷村、西春近の商工会、10月24日に合併調印式

旧高遠町、旧長谷村、伊那市西春近の商工会は10月24日、合併調印式を行う。1市町村に1商工団体を原則とする県の方針に伴い、伊那市内にある3商工会と1商工会議所は09年度までに1本化しなければ補助金の確保ができない。その前段として3商工会の合併をし、商工会同士の連携を図るために協議を進めてきた。発足は来年4月1日の予定。

連携により、経営改善事業は一本化。地域振興事業はそれぞれが取り組む。名称は「伊那市商工会」とすることを大筋の方向としているが、「伊那商工会議所」と似通っていて紛らわしいなどの難点もあるため、今後の変更もありうる。

09年の商工会議所との統合を見据えた連携ではあるが、県商工会連合会上伊那支部広域協議会は、小規模事業者支援を中心とした地域密着型の事業を展開している商工会は、商工会議所と別の役割を担っているため、地域にとって必要竏窒ニの認識しており、同一市町村に商工会と商工会議所の並存の実現を求めている。 -

かんてんぱぱでELLESコラボレーション10人の女性による展示・発表会

子育てや家事に励む傍ら、自身のやりたい事続け、さまざまに活躍する女性たちによる「ELLESコラボレーション10人の女性による展示・発表会」が8日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。パッチワークやトールペイントなど、女性ならではの感性が生きた作品の数々と、ピアノ演奏、煎茶でのもてなしなどといった体験会が、訪れた人たちを楽しませている。

展示会を企画したのは伊那市と南箕輪村の女性10人。それぞれ結婚以前から続けている活動を持ち、今では個人で教室を開くなどして活躍している。

会場には、パソコンを使ってプリントした手提げバッグやうちわ、国内産木材で一つひとつを手作りした素朴な積み木、心を和ませる一言が書かれた書など、さまざまな作品が並んでいる。

代表の丸山田真子さんは「10人それぞれが素晴らしい作品や発表をしている。それぞれに良さを感じてほしい」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後3時まで)。11日まで。

また会場では、ビーズやトールペイント、パッチワークなどの手作り講座があるほか、煎茶のお茶席、ピアノ発表などもある。

各時間は次の通り。

◇ビーズ講座=8日午後2時、午後3時からの2回。費用800円

◇トールペイント講座=8日午後2時からと9日午前10時からの2回。費用500円

◇パッチワーク講座=9日午後1時から。費用千円

◇ビーズ講座=10日午前10時、午前11時からの2回。費用800円

◇くるみボタンでポニー作り(ヘアゴム)=10日午前10時、午前11時からの2回。費用500円

◇ピアノ発表会=10日午後1時半から

◇お茶席=9、10日の午前10時から、45分置きに実施(昼食時は除く)。9日は午後3時15分、10日は午後12時半まで。費用500円。 -

はら美術、きたっせで第2回一枚の繪伊那大絵画展

伊那市旭町のはら美術は8日から、第2回一枚の繪竏宙ノ那大絵画展竏窒A伊那市の伊那北地域活性化センター「きたっせ」で開いている。巨匠から新鋭まで多彩な作家70人による日本画や洋画、約150点が、訪れた人たちの目を楽しませている=写真。

きたっせのオープン記念として始まった絵画展で2回目。地元に縁の深い作家から世界を舞台に活躍する作家まで、さまざまな作家の作品を一度に見られる絶好の機会ということで、昨年も好評だった。

今年はシルクロードをテーマとして数々の作品を描いている洋画家・多田博一さんの特設コーナーを設置。新作を中心とした約30点と、今回の絵画展に合わせて描いた地元風景画を並べた。シルクロードをテーマとする作品には、突き抜けるような紺碧(こんぺき)の青空と広大な砂漠の対比が美しく、そこにある自然の厳しさも伝える。また、そこで生活を営む人々の姿は、たくましさと郷愁を感じさせる。

大町市出身の若手作家・桶田洋明さんの特設コーナー「花と女性像竏窒ォらめきと透明感」もあり、女性の柔らかい表情と花の美しさを繊細なタッチでとらえた作品が並んでいる。

多田さんは10日まで、桶田さんは11日まで来場している。

入場無料。午前10時縲恁゚後7時(最終日は午後5時まで)。11日まで。来場者には特製アートカレンダーを贈呈する。 -

まちじゅう花いっぱいコンクール審査会

伊那商工会議所・商業連合協議会(田中忠会長)は8日、中心商店街で「まちじゅう花いっぱいコンクール」審査会を開いた。優勝は通り町1丁目商店街振興組合だった。

コンクールは、商店街ごとに花を飾り、お客さまが和める空間づくりや環境美化を進めようと昨年から始まったもの。

今回、応募があったのは6団体。各商店街に、マリーゴールド、サルビア、ペチュニア、菊、バラなど色とりどりに咲くプランターや鉢植えが並んだ。花丈の違う品種をバランスよく寄せ植えにしたり、鉢の配置を一カ所にまとめたりと工夫。

審査員は協議会正副会長、各商工会長ら10人が務め、各商店街を歩きながら、周辺環境への配慮、デザイン、管理状況など5項目を5段階で評価した。

通り町1丁目は、通り全体に花を飾ったことで、高得点を集めた。

田中会長は「コンクールの期間中(8月20日縲・月17日)だけでなく、華やかで明るい商店街づくりを習慣づけてほしい」と呼びかけた。 -

殿島橋の落下に伴い、仮設歩道を設置

天竜川にかかる伊那市の殿島橋(歩行者専用)の落下に伴う仮設歩道の説明会が7日夜、西春近支所であった。地域住民は伊那建設事務所が示した春近大橋と周辺道路の延長700メートルを整備する仮設歩道について了承。伊那建は年内中に工事を済ませたいとしている。

7月の梅雨前線による豪雨災害で、殿島橋の橋脚が沈下し、西春近側から橋げた60メートルを撤去。安全確保が難しく、現橋を使った仮橋設置は断念した。

仮設歩道は、国道153号と県道南箕輪・沢渡線が交わる沢渡信号機から国道西側を通り、犬田切川北側の国道下をくぐって天竜川堤防の小段を上って春近大橋につなぐ。春近大橋東側から渡場信号機までは路側帯1・2縲・・5メートルを確保。殿島橋の橋脚沈下で急きょ、春近大橋両側に路側帯各1・25メートルを設けたが、中央線をずらし、片側(南側)のみ1・5メートルとする。車道より20センチ高くし、段差をつける。犬田切川、戸沢川には、それぞれ延長20メートル・全幅2メートル、10縲・2メートル・2メートルの仮橋を造る。

事業費は概算で4千縲・千万円。

説明会には地域住民約50人が出席。伊那建職員が殿島橋の現況や仮歩道(案)の設置について説明した。

参加者から「春近大橋西側で、子どもたちが信号待ちする場所を確保してほしい」など安全確保にかかわる要望が相次いだ。

伊那建は、出された意見を反映し、国道沿いのガードレール下への泥除け対策などを講じる。

国道に沿った犬田切川竏衷t近大橋間の歩道設置は、交通規制の問題のほか、工期的・費用的に無理とした。

小中学生のスクールバス・タクシー移送について、新橋ができるまで継続を望む声もあり、北原教育長は「仮橋ができるとされていた11月まで予算措置はしているが、その先の方針は決めていない」と答えた。 -

記者室ネコ

我が家に白と黒の斑の子猫が迷ってきた。新聞紙上や犬猫病院のお知らせコーナーにも載せてもらったが、飼い主が現れる気配はない。当の子猫は家猫2匹を尻目に堂々とえさを食べ、外でサンマを焼いていると、すりすりしねだる。よほどかわいがられて育ったのか、態度の大きさ、なれなれしさに、家人も家猫もあ然。カメラを向ければ、カメラ目線▼知人宅でも猫を3匹が飼っているが、親猫が野良で、その子どもが2匹。何年も飼っているのに、人を見るとさっと逃げ、家人でも抱かれない▼子供時代の生育環境は、その後の人生に大きな影響を受けるのは人も猫も同じらしい。「氏より育ち」の例えもある。それはともかく「誰かこの子のおうちを知りませんか」(大口記者)

-

宮田方式の・ス象徴・ス村農地利用委員会が廃止、新たな組織に移管

農地の所有と利用を分離する・ス一村一農場・スの理念で、全国的な集団営農の先駆けとなった宮田村。その中枢を担ってきた「村農地利用委員会」が、廃止となる。国の米政策に対応する形で発足した村農業農村支援センター、村営農組合へ事業移管するもの。・ス宮田方式・スとして全国的に脚光を浴びた組織だが、培った25年の歴史を良い形で引き継いでほしい、と関係者は惜しみながら新たな組織形態に期待を寄せる。

村は13日開会の村議会9月定例会に、村農業農村支援センター設置条例制定案を提出。

同センターは2年前に既に設置されているが、条例により名実ともに村の農政の中枢を担う最高機関となる。

これに伴い、宮田方式の根幹を成して農地流動化の地域間調整などを担った「村農地利用委員会」が、農政の方向性を出す中心的役割を果たした「村農業構造政策推進協議会」とともに廃止されることになった。

「土地は自分のものだが、土はみんなで生かして使う」という考えで、村農地利用委員会は1981(昭和56)年に設置。

村長を委員長として、各地区から委員を選出。農家、地域間の調整を図り、生産性を図るため農地の流動化を図ってきた。

7日は廃止前の最後の委員会を開き、今後も主導的な立場で村の関与を求めたほか、地域間調整など土地利用機能の発展的継承を要望する意見などが出た。

村産業課は「支援センターの設置で二重の組織になっており、それを解消するもの。村の農業は今までも行政が深く関わっており、今後も考えに変わりはない」と話した。 -

「たかずやの里」で中華料理の調理奉仕

全国の児童養護施設などで調理奉仕活動をする、京都中国料理厨師会「琢磨会」は7日、伊那市富県の同施設・たかずやの里で、県内初めての奉仕活動をした写真。会員3人が訪れ鳥肉や蟹肉を使った中華料理を提供、児童、職員らはプロの味に舌鼓を打った。

調理奉仕で社会福祉に貢献しよう竏窒ニの楊正武会長(61)=京都市=の呼び掛けに賛同した料理人らでつくる会。82年から、地元の京都府を中心に活動を開始、近年は全国縦断を目指して展開する。現在、16府県の施設を周り、延べ788回の訪問回数を数える。

この日は、「棒々鶏絲」「麻婆豆腐」など6品を児童ら46人分調理。京都から訪れたため、日程の都合で子どもたちと一緒に食事はできなかったが、メンバーらは「喜ぶ顔を思い浮かべ」との思いで、真心込めて料理していた。

同会は児童養護施設がある47都道府県すべてで奉仕をすることを目的に活動。楊会長は「後10年のうちには全国制覇をしたい。殺伐とした世の中で、子どもたちに何か喜んでもらえれば」と話していた。

年間40回を数える施設訪問回数は、年内には800回に達する予定となっている。 -

天竜せせらぎロードプロジェクト

天上河川事務所に護岸整備計画を提出

箕輪町内の天竜川堤防道路を町民皆が憩える親水護岸の道に整備しようと取り組む住民有志の会「天竜せせらぎロードプロジェクト」(小池茂治会長)は5日、河川を管理する国土交通省天竜川上流河川事務所(駒ヶ根市)に護岸整備の計画案を提出し、説明した。

計画案は、プロジェクトの運営委員会がまとめた素案を、8月31日の第4回会議で承認した。内容は▽未舗装部分の舗装▽ベンチやあずまやの設置▽北小河内排水処理場近くへのトイレ設置▽桜や花桃などの植栽▽箕輪橋と十沢橋の2カ所で橋の下を潜るアンダーパス道路の整備-など。

小池会長、副会長の唐沢文生さんと小林ふさ子さん、事務局2人が訪れ、地図などを使いながら計画案を説明した。

今後は、計画案の事業が実施可能かどうか天竜川上流河川事務所の回答を待って、活動を協議していく。 -

【全国マスターズカップでベストマスターズ賞 荒井勝義さん】

第13回全国マスターズカップ(8月、千葉県国際総合水泳場、日本スイミングクラブ協会主催)に、所属するスイミングクラブの会員、指導者らでつくる「チームAFAS(アファス)」のメンバーとして出場。50メートルと100メートルバタフライで大会記録を更新しての優勝を果たし、年代別優秀選手に贈られるベストマスターズ賞に輝いた。

◇ ◇

神奈川県厚木市に生まれ育った。3歳の時、持病だった小児ぜんそくを心配した両親が「運動することで少しでも病気が良くなってくれれば竏秩vとスイミングクラブに通わせたのが水泳との出合い。

「始めたころのことはよく覚えていないんです。でも、泳ぐのが嫌だと思った記憶はない。母に手を引かれてプールに通ったことを覚えています」

すぐに才能を現し、選手育成コースに抜てきされた。これ以降、大学を卒業するまで練習に明け暮れる日々が延々と続くことになる。小児ぜんそくはいつの間にかきれいに治っていた。

「小学生のころは『大きくなったらオリンピックに出るんだ』と周りに言っていたようです(笑)。それは無理としても、中学以降の現実的な目標として日本選手権への出場があった。それを果たすまでは水泳を続ける竏窒ニ父と約束したんです」

泳ぎの才能を買われて推薦で高校に入学。練習は登校前に2時間、学校が終わってからは深夜にまで及んだ。泳ぐ距離は一日に1万縲・万5千メートル。

「練習はつらいと思ったことはない。サボろうとか、休もうとか全然考えなかったし。つらかったのは、出場した大会で狙っていた記録が出なかった時ですね」

そして高校3年の時、遂に日本選手権への出場を果たす。種目は得意の200メートルバタフライだったが、残念ながら予選で敗退。

「けっこういけるつもりでいたんですが、やっぱり上はいるもんだなと…。自分の実力はこんなものかと思ってがっかりした」

その後、大学に進学した後も水泳部に籍を置いて泳ぎ続けたが、卒業して就職すると目標がなくなり、半年ほど泳ぎから遠ざかった。

◇ ◇

たまたま勤務先が法人会員になっていたことから、駒ケ根市のスイミングクラブ「AFAS伊南」で再び泳ぎ始めた。

「高校も大学も推薦で入ったせいもあって、とにかく結果を出さなければならないというプレッシャーに追われるように泳ぎ続けてきた。今は全然違う。泳ぐことを楽しんでいます」

「水泳は幾つになってもできる。物心つく前からずっと水泳が生活の中にあったけど、これからは楽しんで泳ぐのもいいかなと思う。いつまで続けられるか楽しみですね」

(白鳥文男) -

南箕輪村交通安全対策協議会

南箕輪村交通安全対策協議会は6日夜、村役場で会議を開き、「秋の全国交通安全運動」の取り組みなどを協議した。

秋の全国交通安全運動は21日から30日までの10日間。「高齢者の交通事故防止」を運動の基本に▽夕暮れ時と夜間の歩行中と自転車乗車中の交通事故防止▽後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底▽重大事故につながる飲酒運転の撲滅-を重点に掲げる。

村内の取り組みは、村が交通安全人波作戦を21日午前7時から春日街道の上伊那貨物事務所前でやるほか、広報活動、シートベルト着用率調査をする。区と村交通安全協会は21日午前7時から交通指導所を春日街道に開設。23日午後2時から、大型バイクによる村内1周交通安全パレードもある。区、村安協、小・中学校PTA、保育園保護者会で期間中に登下校時間に合わせて街頭指導もする。 -

05年度箕輪町農集排特別会計

科目「項」の間で予算流用箕輪町の05年度農業集落排水処理施設特別会計決算で、地方自治法に抵触する科目「項」間の予算流用があったことが監査委員による決算審査意見書で指摘された。平沢豊満町長は6日の町議会で、「予算執行者としておわび申し上げる」と陳謝した。課長級職員にはすでに再発防止と適切な財務処理を徹底しており、今後一般職員も含めた講習会を開くことを説明した。

歳出予算で、農業集落排水処理施設管理費の公課費(消費税)の予算不足が見込まれたため、33万1千円を農業集落排水事業費の工事請負費から流用した。科目「目」「節」間の流用はできるが、「項」は議会議決が必要で、流用はできない。 -

育てた花で地域環境美化

箕輪西小3年生が福祉施設に花を贈る

箕輪町の箕輪西小学校3年生(17人、上野平和教諭)は7日、総合的な学習で育ててきた鉢花を、上古田にある老人福祉施設「グレイスフル箕輪」にプレゼントした。

3年生は総合的な学習で花作りに取り組んでいる。育てた花を学区内や老人施設などに配り、地域の環境美化を考えると同時に、地域の一員として環境美化に関わる役割を担うねらいで、花いっぱい運動も推進している。

サルビア、サフィニア、マリーゴールドの3種類16鉢を届け、施設を利用しているお年寄りに水やり、肥料を与える回数など花の育て方を説明した。育て方を書いた画用紙と液肥も贈った。花はグループホーム前などに花の色や鉢の高さなどを考えながらきれいに並べた。

利用者は、「今日はありがとう。勉強と花の世話を両立させてね」と笑顔で話した。施設では職員と利用者で花を世話していくという。

3年生は、熱心に花の世話に取り組み、鉢花のほか学校花壇で切花を栽培。百日草やケイトウなどを全クラスに配り、学校中を花で飾っている。西部診療所にも花13鉢を届けた。上野教諭は、「花作りを通して生き物を大切にする気持ちや、水やりなど毎日継続する気持ちが育っている」という。

町は本年度、子どものころからの環境教育を重視し、学校と連携して環境教育プログラムに取り組んでいる。各学校でプログラム実施に必要な予算を町が確保する。今回の花のプレゼントもプログラムの一環で、町が支援したプランターや肥料を使って栽培した。 -

駒ケ根市第2次市民会議発足

行財政改革と協働のまちづくりについて広く市民の意見を聞こうと駒ケ根市は7日「第2次改革と創造へのまちづくり推進市民会議」の第1回会議を市役所で開いた。公募10人を含む委員30人のうち25人が出席し、代表の赤羽明人さんが中原正純市長から委嘱状を受け取った=写真。委員の任期は08年3月31日まで。互選により、座長に木下幸安さん=上割、副座長に岡崎伸夫さん=上赤須、加治木今さん=町四=を選出し、市の担当者から駒ケ根市改革と創造へのまちづくりプランなどについて説明を受けた。

中原市長は「協働のまちづくりは大変に難しい課題。着実に一歩一歩議論を進めて提言してほしい」とあいさつした。

会議は今後月1、2回の割で開かれ、市民参加と協働のまちづくり推進指針やまちづくり基本条例などへの意見を提言していく。第1次会議から引き続き務める委員は8人。 -

赤穂高定時制生活体験発表会

赤穂高校は6日夜、定時制生徒による生活体験発表会を同校で開いた。各学年で2名ずつ選抜された8人の発表者が出場。それぞれ緊張した表情でマイクの前に立ち、これまでの人生で味わった数々の挫折や、学校に入学してから得たクラスメートとの友情や将来の希望などを飾らない言葉で熱く語った=写真。

審査の結果、最優秀賞には古谷サラさんが選ばれた。古谷さんは24日に駒ケ根市で開かれる南信大会に出場する。同校は昨年の大会で最優秀賞を受賞し、県大会に出場している。

結果は次の通り(カッコ内は学年)。

▽最優秀賞=古谷サラ(4)▽優秀賞=新井愛(3)供野瞳(1)▽佳作=小泉彰(1)塩澤幸恵(2)高橋径(2)吉田弘次(3)供野美幸(4) -

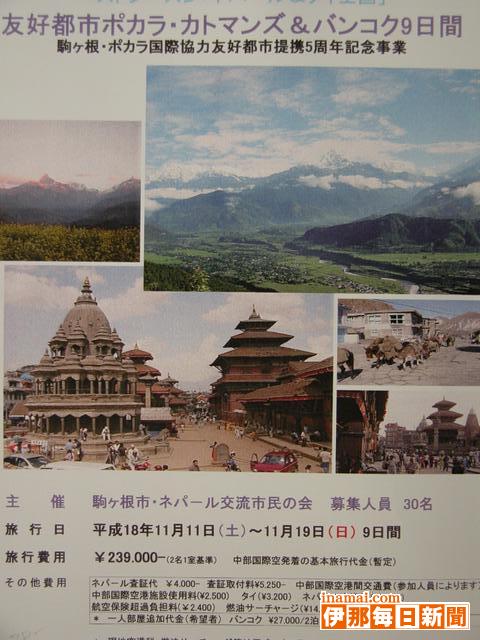

駒ケ根市ネパール訪問団参加者募集

ネパール・ポカラ市との国際協力友好都市協定締結5周年の記念事業として駒ケ根市とネパール交流市民の会(塩原順四郎会長)はポカラ、カトマンズなどへの訪問を企画。一般からの参加者を20日まで募集している。参加資格などは特にない。

旅行日は11月11縲・9日の9日間。行き先はネパールのポカラ、カトマンズ、タイのバンコクで、費用は1人約28万円の見込み。募集人員は30人で、7日現在の申し込み数は9人。市によると、一時危険視されたネパールの政情は今のところ安定している。同事業の一環として8月に駒ケ根を訪問する予定だったポカラ市の代表団の来駒は直前になって急きょキャンセルになっているが、原因は訪問団員の選抜方法などをめぐるトラブルのためで、同市への訪問には特に問題はないという。

問い合わせは市役所内ネパール交流市民の会事務局(TEL83・2111)へ。 -

クマがまた出没、マレットゴルフ場、体験広場近くで

7日午前7時50分ころ、宮田村新田区の村マレットゴルフ場と駒ケ根市の森と水のアウトドア体験広場をはさむ村道で、子連れのクマが目撃された。近くの山林では5日にも体長1メートルほどのクマが出没したばかり。両施設は利用者も多く、村や駐在所などは注意を呼びかけている。

体験広場の管理人が出勤したところ、広場方面から道路を渡ってマレットゴルフ場方面へ横切っていく親子のクマを目撃した。マレットゴルフ場北側の山林に逃げたとみられる。

管理人は5年前から広場へ通っているが、クマを目撃するのは初めて。「近くで出没するとは聞いていたが、朝とはいえ日中に出るとは」と話した。

同マレットゴルフ場では、この日も愛好者がプレーを楽しむ姿がみられたが、場内に音楽を流すなど、対応もみられた。

山が近いことから通称・ス西山山麓・スと呼ばれる同村道沿線では近年、中央道西側の一帯でクマの目撃情報が相次いでいる。 -

村役場で就業体験の福祉大生、駒ケ岳自然保護パトに同行

インターンシップ制度を活用して宮田村役場で就業体験している日本福祉大学(愛知県美浜町)の学生2人はこのほど、駒ケ岳の自然保護パトロールに参加。豊かな自然にふれ、環境保護の必要性も学んだ。

村商工観光係の職員に同行し、千畳敷から本岳へ。動植物が保護されているかチェックするとともに、登山道や立ち入りを規制するロープの点検なども行った。

三千メートル級の山に登るのは初めての2人。登山者や観光客から山について尋ねられて困惑する場面もあったが、自然環境を守ることも行政の大切な役割であることを肌身で感じていた。 -

宮田中2年職場体験

宮田村の宮田中学校2年生は7、8日、村内外の事業所に分かれて職場体験学習を行っている。見学するのではなく、自ら動いて汗して労働。将来の夢も考えながら、仕事に対する理解を深め、社会人としての礼儀作法も学んでいる。

108人の生徒は、主に希望する職業を選択して実習。サービス、製造、小売、医療機関など幅広い34事業所に分かれた。

自動車販売、整備の宮田自動車工業=町1区=では、堀木裕史君、本山一成君、浦野和樹君、福澤拓司君の4人が体験。

整備士から自動車の構造などについて説明を聞き、足回りの清掃やプラグの点検など、可能な範囲内で実際に作業にも加わった。

オイルにまみれ、使い慣れない道具に苦戦しながらも熱心に作業。車が安全に動くために、多くの苦労があることも肌で感じた。

「楽しい。もっと車のことを知りたくなった」と4人。妥協は決して許されない仕事の厳しさを感じつつ、仕事への関心を高めていた。

同中では1年から3年まで進路選択も絡めて職業についての学習を幅広く展開。2年生は後日、体験の成果を学年集会で発表する。 -

町2区が自主防を再編、強化

独自の訓練、防災マップなど、地域連帯より深め

災害に備えようと宮田村町2区(太田照夫区長)は、実質的な中味が伴わなかった自主防災組織を強化。消防団OBの協力も得たほか、区の役員を情報収集、避難誘導など7つの班に振り分け、81人の体制で再編した。区の防災マップを作成したほか、10月15日には区のイベントで訓練を実施。自主防を中心にして隣近所の連帯をより高めていく考えだ。

区長が自主防の会長を兼務し、区役員を中心に適職へ配置。役割を明確化し、連絡体制を徹底することで、災害時に備える。

6日夜に区民が集まる会合があり、自主防の概要、目的などを説明。太田区長は「災害時に大切になるのは隣近所。自主防は重要な役目を担う。常に危機感を持って対処してもらいたい」と呼びかけた。

10月15日の訓練は、スポーツなどで交流を深める「区民のつどい」にあわせて実施。

同区としては初の独自訓練となるが、自主防が主体となって救護、炊き出し、担架取り扱いなどを行う。

また「防災マップ」は、独居老人、老人のみの世帯、要介護者、障害者の世帯を地図に分かりやすく示した。

避難所や防火水槽、消火栓の位置も盛りこんであり、区内全220戸に配布する。

「イベントに訓練を取り入れるなど、少しづつでも住民の意識を高めていきたい。積み重ねが大切だと思う」と太田区長は話した。

宮田村では近年、各地区で自主防の再編、強化の取り組みが進んでいる。 -

【記者室】徳山高専事件実名報道の是非

山口県の徳山高専で女子学生が殺害された事件の容疑者(19)の実名と顔写真を掲載した雑誌が7日発売された。「自殺、再犯の恐れもあるのに顔写真もない指名手配とは」などの見出しがついている▼一見もっともらしい理由のようだが、ただ販売部数を伸ばしたいだけにも見える。この出版社は過去にも同様の報道を何回か繰り返してきたからだ。言うまでもなく20歳未満の容疑者の実名報道は少年法で禁止されている▼確かに現行の少年法に疑問を感じる人は多い。20歳未満は本当に少年なのか。殺人でも万引きでも一律に匿名というのはおかしくないか竏秩B世界を見ると成人の刑法の適用年齢は18歳前後が多い。引き下げを検討する時期に来ているのかもしれない。(白鳥記者)

-

紀子さま 男の子出産で上伊那に喜びの声

秋篠宮妃紀子さまが6日、男の子を出産した。上伊那の大型店などで出産を祝う言葉がはり出されたり、地域住民から「少子化に歯止めがかかる」など期待を込める声が上がっている。

伊那市日影のベルシャイン伊那店は、秋の行楽や運動会シーズンに合わせてセールを展開中で、今のところ出産祝いセールの予定はないが、入り口に「皇孫殿下のご誕生を祝し、心よりお慶び申し上げます」と社員一同の祝いの言葉が掲げられている。

地域住民からも喜びの声が上がり、伊那市西春近の女性(61)は「本当におめでたいですね。すこやかな成長をお祈りします」。

伊那市西町の田畑みき子さん(59)は「よかったですね。男の子だったので、雅子さまのプレッシャーもなくなったのでは」と皇太子妃を気づかった。

飯島町親町の下平憲夫さんは「親王さまで本当によかった。皇孫誕生による経済効果や、少子化に歯止めがかかるのではと期待している」。

政府が女系天皇を認める皇室典範の改正を見送る方針を固めたことに対し、荒井の男性(83)は「先送りしないで、検討していったほうがいいのではないか」。

中川村飯沼の坂下寿子さんも「男子でよかったと、ほっとしている人も多いが、これで問題が根本的に解決したわけではなく、先送りされただけ。今後も慎重な審議が必要」と話した。 -

伊那公民館女性教室押し花絵クラブが作品展

伊那公民館女性教室「押し花絵クラブ」(伊藤三恵代表)の作品展は20日まで、伊那市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている=写真。身近な場所で採取したサクラ、ユリなどの草花を使い、メンバー17人が一人2点ずつの計34点を出品している。

公民館事業の女性教室で学習するクラブの一つで、7年目を迎える。押し花絵インストラクターの野沢伊代子さん=伊那市=を講師に月2回の教室で学習。同ギャラリーでの作品展は3回目で、本年は新クラブ員4人も加わり、デビュー作品も並ぶ。

作品はそれぞれが一品ずつ、今年の干支(えと)の「犬」を題材に展示した。「ワンちゃんの目鼻、口の置き所で表情も変るので、作っていて楽しい」と伊藤代表。メンバーらの個性豊かな力作が会場を彩っている。

野沢さんは「花の命をいただき、大事に一つ一つの作品を作っている。それぞれの個性豊かな作品を見てほしい」と来場を呼び掛けている。

休館日は土・日曜日、祝祭日。午前8時30分縲恁゚後5時10分。 -

アマランサス地域活性化にどう生かす

日本アマランサス・キノア研究会による第10回「アマランサス・キノアシンポジウム竏鋳n域でアマランサスをどう活かすか」が16、17日、南箕輪村の信州大学農学部である。

地域活性化などを目的として、上伊那でもアマランサスの栽培が始まり、「それをどう生かして商品開発を進めていけばよいか」などの課題がでてきている。そこで今回は、学術研究の発表とおもむきを変え、市民フォーラム的なシンポジウムを企画した。

16日は総合実験実習棟30番教室で午後1時縲・時。アマランサスを用いた活動に取り組む各界の関係者が、普及と課題、加工食品開発の取り組み、地域おこし事業における役割など、それぞれの視点から発表する。17日はエクスカーションで、農学部内にあるほ場や伊那市高遠町のアマランサス畑の見学を予定している。午前9時縲恊ウ午ころ。

参加費は一般千円、学生は500円(懇親会参加者は、別途3千円)。申し込み、問い合わせは、信大農学部(TEL77・1619)根元さんへ。 -

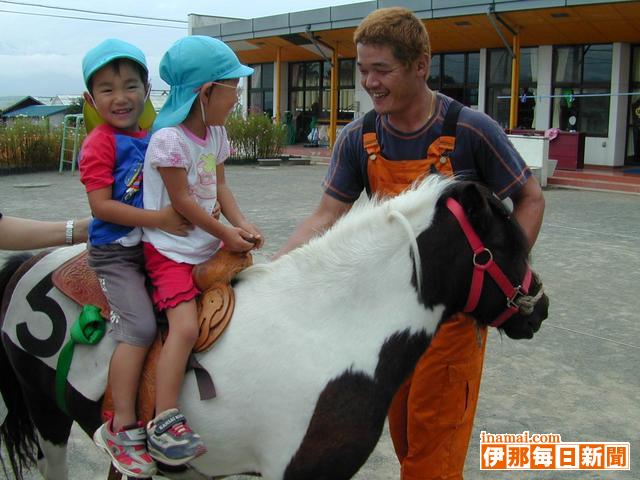

手良保育園の園児がポニー体験

大型動物に触ってみよう竏窒ニ6日、伊那市手良保育園(間山静園長)の園児78人が、手良地区の酪農家・酒井秀明さん(34)が飼育しているポニーや子牛と触れ合った。

園児の保護者の一部から「子どもをポニーに乗せてほしい」という要望を受けた酒井さんが、園での体験を持ちかけて実現した。乗馬の順番を待つ間に触れ合ってもらおう竏窒ニ6月に生まれたばかりの子牛も同行した。

ポニーには、全園児が順番に乗馬。ほとんどの園児はポニーや子牛に初めて接したが、恐がることはなく、「優しい」「かわいい」と興味津々でポニーや子牛と触れていた。

中央酪農会議の酪農教育ファームとして、小学校などで食や命の大切さを伝えている酪農体験イベントをしている酒井さんは「今は回りにこういう生き物がいないから、なかなか触れ合うことができない。搾乳体験を通して“牛乳は冷たい”と考えていた児童が、本当の牛乳は温かいということを知ったりする。食べ物がどうやってできるかを知ると、食に対する意識も変わる」と話していた。 -

三峰川みらい会議、改めて三峰川の治水を検証する会を10日に開催

三峰川みらい会議の水チームは10日、7月豪雨により様変わりした三峰川の現状を通して、今後の利水と治水、環境などのあり方を考える検証会する。関心のある一般に参加を呼びかけている。

各地で多くの被害が発生した7月豪雨は、三峰川でも多大な影響があり、大量の流木の発生、左岸側のサイクリング・ジョギングロードの流出などをもたらした。水チームは、三峰川における今後の利水や環境保全などを考えていくには、変化を十分に知る必要があると認識。検証会を急きょ企画した。今年4月に完了した「自然再生事業」の現場や、サイクリング・ジョギングロードの欠損個所などを見ながら、今後の整備計画に生かしていきたいとしている。

三峰川右岸に集合後、約2時間かけて合流点から高遠ダムの下までの両岸を見て回る。集合時間は午前8時。少雨決行。

参加申し込み・問い合わせは検証会事務局(TEL090・4094・2870)若林さんへ。 -

「リーン、リーン」秋の音響く

「リーン、リーン」竏秩B伊那公民館の武田登館長が飼育するスズムシが今年も羽化し、館内に鳴き声を響かせている。同公民館で風物詩となっている秋の音色は利用者にとって・ス清涼剤・ス。澄んだ声は10月下旬まで楽しめそうだ。

今年は残暑の影響で羽化は遅く、成虫になったのは例年より20匹ほど少ない約80匹。毎年、盆過ぎには鳴き始めていたが8月下旬にずれ込んだ。武田館長は「鳴き出してくれて嬉しい」と胸をなで下ろしている。

朝夕や涼しい日には、雄たちが心地よい羽音のアンサンブルを披露。公民館を訪れる人たちは耳を澄ませ、声に聞き入り、遅い秋の到来を実感している様子だった。

伊那公民館では希望者にスズムシをプレゼントしている。問い合わせは(TEL78・3447)へ。 -

箕輪青色申告回女性部、税務研修会とそば打ち体験・試食会を開催

箕輪青色申告会女性部(丸山やよい部長)は6日、税務研修会とそば打ち体験・試食会を箕輪町産業会館で開いた。会員約30人が参加。伊那税務署の上席国税調査官・永井隆一さんを講師に迎え、税制に関する理解を深めた。

適性な納税を促すことを目的として例年この時期に開く研修会。今年は、国税電子申告・納税システム「e竏探ax」や改正税法、所得税と消費税に多い誤りの事例などをテーマとして学んだ。

その後、そば打ち体験・試食会を実施。会員同士の交流を図るための企画で、ソフトボールやマレットゴルフなどを開催したこともあったが、9月は雨と重なることも多かったため、ここ何年かは屋内でできるそば打ちをしている。

1時間しっかりと税制を学んだ会員らは、そば打ち体験で緊張をほぐし、美味しいそばの味を楽しんでいた。

1912/(金)