-

女性懇話会が国際交流会

箕輪町の女性懇話会(46人、斉藤喜久子会長)は19日、箕輪町国際交流協会日本語教室の生徒を招いて国際交流会を町文化センターで開いた。手作りの料理を囲んで語り合い、楽しいひとときを過ごした。

昨年に続いて2回目。懇話会23人、日本語教室の生徒25人が集まった。

懇話会の役員が鍋でおでんを食べる楽しさも知ってほしいと、各テーブルに前日に煮込んだおでんを鍋に盛ってふるまった。大根と柿の酢漬け、そばサラダも用意した。

日本語教室の生徒は中国、ブラジル、パラグアイ、インドネシアの出身。「だんだん日本語がしゃべれるようになってきた」「日本での経験を自分の国に帰って生かしたい」などと自己紹介。テーブルごとに料理を味わいながら、日本の文化や習慣、日常生活で感じていることなどを自由に話した。

斉藤会長は、「これをきっかけに町で出会ったときにあいさつできればうれしい」と交流が深まるよう期待を寄せた。 -

避難所マニュアルまとまる

伊那市の避難所マニュアルの検討結果がまとまった。避難所開設の流れ、避難勧告などの発令基準、避難所運営体制などを記した。市は、避難所一覧を付け、年内中に区・町内会へ冊子を配布する。

避難所マニュアルは地震、風水害を想定し▽避難所の開設▽避難所の運営▽避難所の閉鎖窶狽フ3章で構成。昨年10月の台風23号の際、避難所運営などに混乱があったことから、避難所のかぎ所有者の把握のほか、避難者らで組織する運営委員会の避難所運営体制づくり、避難所の状況を報告する災害本部への連絡などを明文化した。

また、様式集として避難所となる建物被災状況チェックシートなどをつけた。

これまで地域防災計画に避難所の項目はあったが、初めてのマニュアルを作った。

区長会長、市役所関係課職員ら13人で構成する作成委員会が6縲・0月にかけて検討し、マニュアルの検証を含めてまとめた。

21日、作成委員会の中村孝夫委員長ら2人が市役所を訪れ、小坂市長に検討結果を報告。

中村委員長は、マニュアルが自主防災会で生かされるように要請し「避難所の中に土砂崩れなど危険区域に指定される可能性がある。安全を確保してほしい」と加えた。

小坂市長は「作成しただけでなく、絶えず訓練をしていく必要がある」と述べた。

市では冊子=A4判、80ページ=のほか、ダイジェスト版も作る計画。 -

東春近少年柔道大会2005

伊那市の市武道館で19日、東春近少年柔道大会2005があった。春富地区(東春近、西春近、富県)から小中学生18人が参加し、日ごろの練習の成果を披露した。東春近公民館と東春近柔道教室の主催。

男女混合の小学生1・2年、小学生3・4年、小学生6年、中学生の4部門に分かれ、それぞれが総当り戦を展開。参加者は自分の背丈を越える選手と対戦しても、おそれず正面からぶつかり力を試していた。

女子選手が男子を相手に、背負い投げで一本勝ちする試合もあり、会場にかけつけた保護者からは、大きな歓声がわいていた。

東春近柔道教室は、同公民館の分館・田原公民館で10年ほど前から始まった。本年は週1回の練習で少年少女らが技術を磨いている。

保護者会の西村新介会長(47)=東春近田原=は「柔道を通じて粘り強さ、人を敬う心などを学んでくれれば」と話す。

結果は次の通り(上位3位まで)。

【小学1・2年の部】

(1)鈴木実(2)鈴木祐輔(3)伊藤壮瑠

【小学3・4年の部】

(1)松沢勝治(2)酒井貴幸(3)伊藤航平

【小学6年の部】

(1)田中壮渡(2)西村洋慶、竹沢幸紀、伊藤匠(3)原寿々子、平沢幸紀

【中学生の部】

(1)稲村立吉(2)松島弘晃 -

第54回県縦断駅伝競走「上伊那」が王者奪還

アンカー・守屋智春(46)=嬉楽Q=がゴールテープを切ると、選手らが前日1位チームとの差25秒をカウント。勝利を確認すると胴上げで祝福し、歓喜の声を上げた窶煤B

第54回県縦断駅伝競走(県陸上競技協会など主催)は19、20日、長野市から飯田市までの20区間(218・4キロ)で競った。上伊那は1日目のトップ「全諏訪」と25秒差の2位でスタート。選手が一丸となってたすきをつなぎ、最終区で逆転。3年ぶり、33回目の総合優勝を果した。

優勝タイムは2位の全諏訪と1分18秒差の11時間51秒44だった。

2日間の区間優勝数は全諏訪が最多の6区間に対して、上伊那は3、10区の2区間のみ。チームの総合力で勝利を手にした。 -

飯島第6砂防堰堤完成、現地視察としゅん工式

国土交通省天竜川上流河川事務所が16年の歳月と30億円余の巨費を投じて飯島町の与田切川に建設した飯島第6砂防堰(えん)堤が完成、21日、現場視察としゅん工式が行われた。

天竜川との合流点から上流10キロ地点に建設、高さ40メートル、堤長114メートル、計画貯砂量59万5600立方メートルの重力式コンクリート砂防堰堤。天竜川支流では最大規模。

与田切川は中央アルプス南駒ケ岳に源を発し、急しゅんで脆弱な地質構造、流域には百間ナギを代表とする崩壊地が多い。堰堤は上流部から流出する土砂を調節し、土砂災害から流域の暮らしと自然を守ることを目的に建設された。

飯島町と伊南地域総合開発期成同盟会与田切部会が主催し、文化館で開いたしゅん工式で、来賓の国土交通大臣政務官、吉田博美さん、宮下代議士らを前に、高坂町長は「流域住民は出水のつど、土砂災害の脅威にさらされてきた」と振り返り「堰堤の完成で住民の安全が確保できた」と感謝した。 -

飯小タイムでの活動を発表

飯島町の飯島小学校は14日、体育館で「飯小タイム(クラブ)」の発表会を行い、3-6年生まで児童290人や、地域講師らを前に、作品披露や活動内容を発表した。

「飯小タイム」には4-6年生が参加。バドミントンや演劇、花とともだち、囲碁・将棋、習字・絵手紙など運動系3、文化系8の合わせて11クラブ。教諭や多くの地域講師が指導に当り、5月から全10回、20時間活動してきた。

このうち、バドミントンクラブは、ネットを張り、練習の様子や模擬試合を展開し「初めは全然、打てなかったが、サーブもうまくなりました」と、活動成果を披露した。

演劇クラブは「来月11日に文化館でクリスマスキャロルを上演します。ぜひ見に来て」と公演をPRした。

リースやフラワーアレンジなど作品を手に登場した「花とともだち」クラブは、「花の名前を覚えたり、リースやフラワーアレンジを作ったりと、楽しい活動ができた」と笑顔を見せた。 -

入笠山周辺の風景美しく

駒ヶ根市中沢の池田豊さん(55)の写真展が30日まで、高遠町の高遠さくらホテルロビーで開かれている。入笠山周辺の風景をとらえた20点を並べる。

かれんに咲き誇るスズラン、入笠山から眺める茅野市の街並みと遠望には八ケ岳が写し出された初夏の風景、赤や黄に色づいた木々が秋風に揺れる様子など、四季折々の「身近に広がる自然の美しさ」をとらえた作品を展示。ポジフィルムをスキャナーで呼び込んだ画像とデジタルカメラの画像をプリンターで印刷して飾った。

15年ほど前から写真を撮り始め、県内外に足を運んで風景を中心に撮影している。93年には県展にも入選。現在は、キャノン製品を使用する写真愛好家が集う「キャノンクラブ伊那谷支部」に所属する。

池田さんは「見る人が安らぐような写真を目指して撮ってきた。入笠山は植物もきれいで、美しい風景が広がっている。写真を通して素晴らしさが伝わればうれしい」と話している。 -

頑張ろう長谷・高遠!キャンペーン

合併後の新市のまちづくりについて考えるまちづくりアカデミーは20日、「頑張ろう長谷・高遠!キャンペーン」と題したイベントを高遠町総合福祉センター「やますそ」で開いた。第1弾で、駒ケ根市の中高年バンド「駒ケ根ベンチャーズ」を招いてライブをした。60年代にエレキブームを巻き起こした米国のバンド「ベンチャーズ」の曲目を中心とした27曲の演奏があり、会場を沸かせた。

まちづくりアカデミーは「高遠町の自立をめざす会」として活動して、まちづくりのあり方などを考えてきた住民グループが前身。3月の合併を目前に方向転換を図り「地元のことは少しでも地元で」という理念に基づき、合併後のまちづくりを考えるため10月、7人で活動を開始した。

今回は、まちづくりを担う中高年世代を元気付けよう窶狽ニ、青春時代に聞き入った60縲・0年代サウンドの公演を企画。一世を風靡(ふうび)したベンチャーズの曲を中心に演奏するバンド・駒ケ根ベンチャーズを招いた。

3月までに、まちづくりに関する取り組みを進めていく。 -

【記者室】観光客を受け入れる準備は

伊那市出身のジャーナリスト河野実さん著の「愛と死をみつめて」。63年に発刊され、ベストセラーになり、一大ブームを巻き起こした。河野さんと、軟骨肉腫と闘いながら21歳の若さで亡くなった大島みち子さんの手紙をまとめた実録。これまで描かれていなかった新事実を加え、来年2月、42年ぶりにテレビ放送される▼河野さんをサポートする市内の関係者は、放映で「信州伊那はどこか」が話題になるのではないかと予想。まちの活性化のため、観光客の受け入れ体制の必要性を挙げる▼来年は、伊那谷と木曽谷を結ぶ権兵衛トンネルの開通や、市町村合併を控えている。滞在型観光を目指し、花を飾るなどの取り組みがされているが、市全体の迎え入れ準備はどうか。(湯沢記者)

-

拾い集めたギンナンを販売

宮田村宮田中学校の自律学級「若草」「若梅」の2学級は19日、JA宮田支所の農業祭でギンナンを販売した。汗を流して拾い集めた実を袋詰めにして用意。生徒たちは会場で自ら接客し、買い求める人たちとのふれあいも楽しんだ。

「買ってって」と、会場内をまわり積極的に呼び込みをする女子生徒。「ありがとうございます」と丁寧にあいさつし、購入した客にお釣りを渡す男子の姿もあった。

「たくさんの人が買ってくれてうれしい」と2年の加藤佑介君、1年の薮本貴広君は手放しで喜んだ。

両学級の9人は協力して、中学校校庭のギンナンを拾い集めた。

学級の活動資金にしようと、先日開かれた村の文化祭でも販売。完売する人気で、子どもたちは大きな自信をつけた。

「自分たちが拾ってきたものが形になる喜び。多くの人とのコミュニケーションもできて、本当に良い機会になったと思う」と両学級の相談員は話していた。 -

暴力追放功労で表彰

伊南防犯女性部(片桐明子部長)は17日に上田市で開催された第15回暴力追放県民大会で功労団体として暴力追放県民センター理事長、県警本部長から表彰を受けた。片桐会長と小田切久美子副部長が18日、駒ケ根署を訪れ、向山静雄署長らに表彰の報告をした=写真。

片桐さんは「日ごろの地道な活動が評価されてうれしい」と喜びを語った。向山署長は「街頭や暴力追放大会などでの熱心な活動には本当に頭が下がる」と感謝の意を表した。 -

えびす講

商売の神・えびす様をまつり、商売繁盛を祈願する恒例の「えびす講」が20日、伊那市西町の恵比寿神社であった。

地域で昔から奉納してきた「おやき」の屋台などが並び、宝投げや福引きもあり、多くの人でにぎわいをみせた。

宝投げは、特に多くの人が集まった。ミカンや景品などが投げられると、大人も子どもも懸命に手を伸ばし、宝をつかみ取っていた。 -

宮田村マレット唐沢さんが年間総合優勝

宮田村マレットゴルフ同好会は16日、今季の最終記録会を開き、唐沢治男さんが年間総合優勝を決めた。

今季は4月から記録会を8回開き、総合得点で優勝者を決定。最終戦も制した唐沢さんは2位以下を離した。

年間成績は次の通り。

(1)唐沢治男(2)羽場勝美(3)山口勇(4)小田切宏子(5)新井謙治(6)有賀武士(7)今井麻男(8)御子柴清美(9)太田正(10)森田孝司(11)唐木米蔵 -

つくしグループが寄付

駒ケ根消費者の会のつくしグループ(赤須和子会長)は10月22日に駒ケ根市文化センターで開かれた「第19回消費生活展&環境・健康フェスティバル」でのバザー売上金の一部3万円を駒ケ根市社会福祉協議会に寄付した。17日、会長の赤須さんと会計の渋谷ちよみさんが市役所を訪れ、「社会福祉のために役立てて」と中原正純市長に寄付金を手渡した=写真。中原市長は「市民を代表してご厚意に心から感謝する。有効に使わせていただく」と礼を述べた。

同会が行ったバザーには約100人の会員らが持ち寄った衣類や日用品など多彩な品が出品され、訪れた市民らの好評を博した。 -

チャリティ芸能祭

駒ケ根市高齢者クラブ連合会(池上重雄会長)は17日、第8回チャリティ芸能祭を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた。会員約300人が集い、単位クラブごとに歌や踊りなどを披露し合って楽しんだ=写真。開会に先立って、会員らの参加費から経費などを差し引いた6万円が駒ケ根市社会福祉協議会に寄付された。

ステージには会員らのグループが次々に登場して民謡や歌謡曲、童謡などを歌ったり曲に合わせて踊ったりしたほか、大正琴や三味線などの見事な演奏を披露した。演奏が1曲終わるごとに会場のあちこちから「うまい」「いいぞ」などと大きな声援と拍手が飛んでいた。 -

【南大東島再訪記】広がる子どもの交流〈中〉

伊那西小の太鼓の話に大歓声

「このビデオの中には、伊那西小の運動会でやられた南大東をイメージしたダンスや、大東太鼓に負けるなと音楽会で初めてやった太鼓の演奏のシーンがはいっています」

南大東島に伊那のコメを届けた一行の一人斧研つね子さんは、そう言って、伊那西小から託されたビデオを同島の小学生に手渡した。友好米の給食を食べる会の席上だった。

「2年生がね、島の太鼓を聞いて、かっこいいから自分たちもやろうと、初めて挑戦したんですよ」

説明に、島の子どもは「すごい!」「俺たち、やるじゃん」などと言って歓声を上げて喜んだ。

「それでね、2年生は13人いるんだけど、1人は体が不自由で車椅子に乗っているの。でも、その子も一緒に演奏したいって、頭でシンバルを演奏して頑張っています。そこもちゃんと見てあげて」

思いがけない言葉に、島の子どもは水を打ったように静かになり、目を丸くして聞き入った。

「そういう子も一緒の学校に行っているんだね」「その子も一緒に演奏しているってすごいことだよね」……

一緒に給食を食べていた中学生からささやき声が聞こえた。誰からともなく静かに拍手が広がった。

3月に島を訪れた伊那市教育委員の伊藤晴夫さんが、土産にもらったサトウキビを届けたことなどをきっかけにして、伊那西小では学校を挙げて島の子どもとの交流をはかってきた。各学年ごとに、西小を紹介するプレゼントを作り、手紙と一緒に送ったのは初夏のことだった。

「コメ作りのこととか、昆虫の話とか、子どもは大いに興味を持って手紙を読んでいました」と宮城盛夫同島小中学校長は話す。

その後島の小学校から返事が着き、8月に島民が伊那を訪ねた際にも、伊那西小を見学し、何人かの子どもたちが一緒に飯盒すいさんを楽しんだ。

こうした交流の中で、伊那西小の子どもたちは島やそこに住む人々の生活のイメージをふくらませ、創作ダンスや太鼓など新たな試みをはじめた。そして西小からのメッセージは、いままた、南大東の子どもたちに新しい何かを伝えた。

「ねぇ、おばちゃん。南大東小学校のこと、西小にまた伝えてね」。斧研さんらは、いつまでも子どもたちに取り囲まれていた。

(毛賀沢明宏) -

中沢地区文化祭

駒ケ根市の中沢地区文化祭が中沢公民館で20日まで開かれている。館内には書道、手芸、陶芸、絵画、生け花などの作品が数多く展示され、訪れた人は「こりゃ立派なもんだ」などと感心しながら一つ一つの作品をじっくりと眺めていた。

2階研修室では抹茶体験コーナーが設けられ、茶道教室「空木会」の会員らが着物姿で菓子と抹茶を振る舞った=写真。茶を味わった来場者は「ああ緊張した。でもうまかったな」などと笑いながら話し合っていた。

20日は午後1時から芸能発表会が開かれ、小学校合唱団や地元のグループによる歌やおどりなどが披露される。作品展示は午後3時まで。 -

少年補導功労で表彰

伊南少年友の会会長の小田切洸さん(71)=宮田村町二区=は少年の非行防止と健全育成活動に功労があったとして関東管区警察局長、関東管区地区少年補導員等連絡協議会長の表彰を受けた。18日、駒ケ根警察署の向山静雄署長が同署で表彰状を伝達した=写真。小田切さんは「防犯の会はいくつもあるが、それぞれが単独で動いていては十分な活動ができない。今後は横の連携を取ってさらに効果的な活動を進めていきたい」と意欲を語った。

小田切さんは1980年に伊南少年友の会での活動を始め、02年4月からは会長を務めている。深夜、駅前などにたむろする少年らの指導に当たって成果を挙げてきたほか、村青少年健全育成協議会の設立に尽力するなどの功績が評価された。 -

農産物の「箕輪ブランド」づくりへ

有機たい肥や低農薬による「箕輪ブランド」の農産物生産を目指し、箕輪町認定農業者協議会内に設置した箕輪ブランド研究会(根橋英夫会長)が、ブランド確立に向けた取り組みを進めている。箕輪ブランドの第1弾で06年度、「信州・みのわ米」のオーナー制度導入、アイガモ農法で栽培する「あいがも米」の販売を計画している。

研究会は、協議会(会員40人)の専門部会として役員を中心に9人で組織。協議会活動の一つに「豊かで特色ある産地づくりの研究」があり、「箕輪ブランドの農産物生産」を目標にしていることから設けた。

計画では、会員が栽培している米を「信州・みのわ米」と名付け、オーナー制度を取り入れることで全国に「箕輪」の名を広める。“ファーマーの仲間入り”と銘打ち、田植え、草取り、稲刈りなどの農作業体験ができ、収穫したコシヒカリ白米50キロを渡す。イワナ釣りや竹馬、竹とんぼ作りなどの遊びも盛り込む。1口2万7千円で募集は40口。

「あいがも米」は、有機たい肥を施した水田にアイガモの“アイちゃん”を放し、雑草を食べさせることで除草剤を使わず、低農薬で栽培する。「信州“みのわ”の極上米」として、06年度産米を5キロ3千円で予約販売する。限定60口。

「有機たい肥、低農薬で栽培方法を確立し、箕輪ブランドとして売り出していきたい。将来的には、町認定農業者の数も増やしたい」と意欲を見せている。問い合わせは町役場産業振興課(TEL79・3111)へ。 -

温泉のお菜洗い場利用始まる

野沢菜を漬ける時期を迎え、箕輪町長田の日帰り温泉施設「みのわ温泉ながたの湯」上に19日、今年も温泉のお菜洗い場ができた。地元住民らが、温かい温泉で野沢菜や大根を手際よく洗っている。

利用3年目という福与の那須博さん・幸江さん夫妻は、家で作った野沢菜6束を漬ける。今年は成長がよく、いい野沢菜ができたという。「水より温泉で洗ったほうが柔らかく、おいしく漬かる」「温かいから手が気持ちいい」と、小分けに束ねてきた野沢菜を丁寧に洗っていた。

利用は12月11日まで。時間は午前8時縲恁゚後9時。無料。毎週火曜日(11月22、29日、12月6日)は休み。

南箕輪村大芝公園内の温泉スタンド東側のお菜洗い場もオープンした。利用は12月25日まで。時間は午前8時縲恁゚後8時。無料。 -

箕輪町南部営農組合収穫感謝祭

箕輪町南部営農組合(柴正人組合長)の第5回収穫感謝祭は19日、木下公民館であった。越冬野菜など地元産の顔の見える農産物を買い求める人でにぎわった。

今年は、天候に恵まれ農作物はみな豊作で価格安という。農産物直売コーナーは長いも、ゴボウ、大根、白菜、リンゴ、もち米、そば粉、シクラメンなどが並んだ。漬物用に白菜をまとめ買いする人もいて、組合員が野菜を次々と補充していた。式典や、新そば試食コーナー、とん汁サービスもあった。

20日から23日まで、組合の畑で野沢菜の収穫がある。地域住民への感謝の気持ちを込めて、今年は特別無料で提供。だれでも自由に収穫できる。場所は町民プール西側、鉄塔下の畑。 -

町3区人権学習会

宮田村町3区の人権学習会は16日夜、村民会館で開いた。村公民館と同区分館の主催で、県女性総合センター元所長の建石教子さんが講師。男女共同参画をテーマに話し、約20人を前に日常の人間関係の大切さを説いた。

家庭の具体的な性差別の実例を出しながら、「男だから、女だからという意識ではなく、感謝の気持ちを言い合えるように」と建石さん。お互いに聞きあえる人間関係を築くことが大切とも話した。

村公民館は毎年4地区で、人権全般と男女共同参画の学習会を実施している。 -

JA宮田支所の農業祭

JA宮田支所は19、20日、農業祭を同所駐車場などで開いている。地元産の新鮮な農産物の特売や宝投げ、特設屋台村などの各種イベントで盛り上がっている。

新米や獲れたての野菜が並び、家族連れなどで大賑わい。収獲の秋を感じながら、買い物を楽しんでいた。

支所内には住民や組合員、小中学生の作品を一堂に展示。絵画や盆栽、手芸などが出品され、訪れた人たちの目を楽しませている。

20日は午前11時から集落対抗腹巻送り競争、景品を多数用意した宝投げは午前10時半と午後3時半、正午からは生活班による芸能発表も行なう。 -

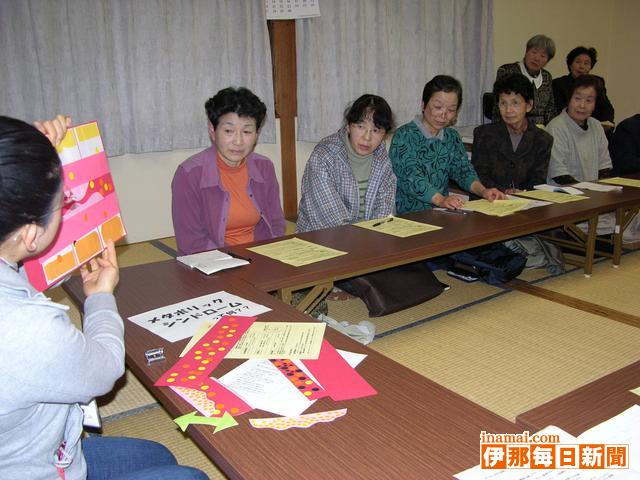

町1区の健康教室

宮田村町1区の健康教室は16日夜、同区公民館で開いた。約20人が参加。心筋梗塞(こうそく)など血管性疾患の発症可能性が高くなる「メタボリック症候群」について、村の栄養士加藤いくみさんが解説。普段の食生活と適度な運動の必要性を見直した。

区保健補導員が主催。加藤さんは絵図などを使いながら症候群について話し、食べ過ぎや運動不足が体内の代謝に影響を及ぼすことを指摘した。

代謝の異変により蓄積された内臓脂肪は、悪性の物質を分泌し、血管の炎症や血栓を作りやすくするとも説明。動脈が硬化することで、心臓や脳疾患の危険性が高まるとした。

参加者は健康診断などの結果を持ち寄って、自分自身の体を再チェック。中性脂肪や血圧など、数値に目を凝らし、改善すべき点を考えた。

さつま芋や果物が美味しい季節だが「いくら果物が体に良いと言っても食べ過ぎには注意」と加藤さん。1日の適度なお菓子の摂取量も確認したが、参加者は「こりゃ食べ過ぎているわ」と、食生活を見つめ直していた。

「血液の状況を知るためにも検診を受けてほしい。特に若い人に関心を持ってもらえれば」と加藤さんは話していた。 -

いなっせにクリスマスツリーが登場

伊那市の駅前再開発ビル「いなっせ」正面玄関に19日夜、巨大クリスマスツリーが登場した。

ツリーは、高さ5メートルのモミの木。小坂市長から譲り受け、いなっせ管理組合が昨年に続いて設置した。電球1300個のほか、ベルなどの飾りを取り付けた。

点灯式で、伊那東・伊那北小学校児童約60人が「ジングルベル」「きよしこの夜」のクリスマスソング2曲を歌い、盛り上げた。

松沢一男理事長は「いなっせがオープンして2周年を迎えた。楽しいクリスマスになるよう、まちに出かけて」と呼びかけた。

ツリーは12月25日まで飾る。点灯は午後4縲・1時。 -

4年ぶりの邦楽演奏会

伊那三曲協会(伊藤伶鵬会長)の「第8回邦楽演奏会窶披オ(こと)・三絃・尺八」が19日、伊那市生涯学習センターであった。協会員と門下生延べ240人が出演し、日ごろの成果を披露した。

演奏曲目は「花かげ変奏曲」「春の夜」「夕顔」など12。保育園児から一般までがステージに上がり、曲の解説を交えながら、しっとりと息の合った演奏を見せた。

四章で構成される「さとの四季」には、伊那西高校合唱クラブ約20人も出演。箏、十七絃、尺八の演奏に合わせ、美しい歌声を響かせた。

協会は箏・三味線・尺八の有資格者150人余で構成。演奏会は2年に1度の開催だが、諸行事と重なったことから今回は4年ぶりだった。演奏活動のほか、小中高校での指導、各種イベントへの出演など邦楽の普及に努めている。 -

ベルシャイン伊那で「油絵二人展」 22日まで

北安曇郡松川村にアトリエを構える洋画家の相島謙次郎さん(68)と、妻のあいしまたかこさん(67)の展示即売会「油絵二人展」は22日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

作品は、油彩と水彩で、それぞれが20余点づつの計48点を出品している。「美しい信州」をテーマに、地元の安曇野の風景を中心に、白馬連峰、浅間山、八ヶ岳などの四季折々の自然を表現。上伊那をモチーフにした作品「菜の花と仙丈ケ岳」もある。

2人は1990年から合同展示を始め、長野市や東京を中心に活動。同ホールは4回目で、隔年で開いている。

相島さんは「絵の中で色んなイメージを広げてもらい、自然の美しさを楽しんでもらえれば」と来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時) -

一人暮らしの老人家庭を訪問

伊那消防署は市消防団員と地域の民生委員とともに、11月1日窶・0日までの期間中、管内の一人暮しの老人(65歳以上)家庭の訪問調査を実施。19日は女性団員も参加し、火器使用器具や家具類の転倒防止の有無の点検、消火器の使用方法指導などを通じて、災害弱者の老人に火災予防を呼びかけた。

この日は17人いる女性団員のうち3人が参加し、市内の美篶、日影、西春近の3班に分かれ約50世帯の老人家庭を訪問。女性団員は、周りに頼れる家族はいるか、地域住民との関わりがあるか、最近の体調はどうか窶狽ネどと質問して老人を気遣っていた。

点検調査を受けた美篶中県の男性(83)は「外出するときはコタツのコンセントを抜くなど注意していたが、今日の点検で学んだことを役立てていきたい」と話していた。

女性消防団員の訪問は20日、市内の若宮、東春近でもある。

伊那消防署管内の一人暮しの老人家庭は、伊那市に1285世帯、南箕輪村に105世帯ある。 -

アピタ伊那で小学生防犯写生大会作品展 21日まで

伊那市のアピタ伊那店2階で21日まで、第25回小学生防犯写生大会作品展が開かれている=写真。「低学年の部」と「高学年の部」の、金、銀、銅賞と佳作の入選作品16点が並び、防犯活動に一役買っている。伊那地区防犯協会の主催。

10月1日、伊那地区の小学生を対象に写生大会を実施。同月24日、伊那消防署で、伊那警察署長、小学校美術教諭、伊那地区防犯協会長らによる審査があり、参加者約50人から入選作品を選出した。

ポンプ車、救急車、パトカーなどを水彩絵具や鉛筆、クレヨンなどで写生。はしご車が人気で、画面からはみ出さんばかりの大きさで描いたり、車両の外装部をち密に描写したり、風景に力を入れたり窶狽ニ、児童一人ひとりの個性豊かな作品が並ぶ。

作品展はベルシャイン伊那店2階(22窶・9日)、伊那市役所1階市民ホール(30日窶・2月7日)でもある。 -

環境保全セミナー

県環境保全協会伊那支部(塚越寛支部長)はこのほど、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで環境保全セミナーを開いた。日本エネルギー経済研究所総合戦略ユニットの中島敬史さんの「エネルギー情勢と環境保全」と題した講話に、会員ら約130人が耳を傾けた=写真。

セミナーは環境に対する啓もうを目的に毎年開催。今回は中部電力伊那営業所の共催で開き、同営業所の元島勝美さんが「ヒートポンプによるエネルギー効率利用」と題した事例紹介もあった。

中島さんは石油の無機起源説を状況証拠を交えながら説明。「この説が正しければ、石油は上部マントル付近で現在も生成中で世界の大規模油田は枯渇(こかつ)しない。油田は中東に限らず、世界の深部断層付近に分布すると見られる」と語った。

糸魚川窶柏テ岡と中央構造線が重なる伊那市についても、油田出現の可能性あり窶狽ニし、「地表や河川に油の染み出しがあれば、未来への大きな発見になるかも」と周囲を盛り上げた。

また、二酸化炭素と水で合成石油が生成可能とし、「二酸化炭素で将来は油をつくることができれば、地球環境の保全にも貢献できる」と訴えた。

塚越支部長は「最近はエネルギー問題に大変な関心が集まっている。石油は有限であるのが前提になっているが、中島さんの説が正しいのなら、ある種の希望を持った企業の選択もできそう」とあいさつした。

1512/(月)