-

コンビニ強盗訓練

コンビニエンスストアを狙った強盗事件が各地で多発する中、駒ケ根署は25日、店に強盗が押し入ったという想定の防犯訓練を駒ケ根市のセブンイレブン梨の木店で行った。

同署の警察官が扮(ふん)した2人組の男が車で乗り付け、店に入るなり拳銃と日本刀を振りかざして「金を出せ」「早くしろ」と叫びながらカウンター内の従業員にバッグを投げて金を入れるよう要求=写真。従業員が金を渡すと2人組は素早く店を出て車で逃走した。従業員は追いかけてカラーボールを投げつけるが当たらず…。

訓練後の反省会で同署生活安全・刑事課の前島昭文係長は「非常ベルと通報スイッチをすぐに押したのは良かった。カラーボールは当たらなかったが、車を狙わなくても手前の地面にたたきつけることで染料が飛び散って付着する。実際に事件が起きれば落ち着いてはいられないが、車のナンバーや犯人の人相・服装などをできる限り正確に覚えておくことが検挙につながる」と講評した。 -

南割地区営農組合の初の収獲祭盛大に

今年3月に設立した宮田村南割区の地区営農組合(小田切政男組合長、114人)は26日、初めての手作り収獲祭を開いた。地元で採れた農産物を料理し、組合員の家族らも集まってにぎやかに会食。天の恵みに感謝しながら、組織の発展を願った。

組合員が自宅で採れた農産物を持ちより、女性部らが調理。美味しい料理がテーブルに所狭しと並んだ。

豚汁やおでんにシメジご飯のおにぎりなどなど。さっそく収獲を祝いながら、全員で舌鼓を打った。

「おいしいお米をはじめ安全安心な農産物を消費者に届けたい。これを契機に収獲祭もイベント化していきたい」と小田切会長はあいさつ。他のメンバーも「今後は農家ではない区民にも呼びかけ、みんなで収獲が祝えたら」と話していた。

同組合は大田切区に続いて村内2番目の営農組合として発足。

集団耕作組合を発展させたもので、国の補助制度変更をにらみ、土地利用と機械利用を一元化し、担い手などの対応に取り組んでいる。村は村内全地区で営農組合の設立を目指している。

この日は先進的に営農組合を設立した大田切区の地区営農組合も収獲祭を開いた。 -

駒ケ根市町一区子ども会世話役

町一区の分館長に就任した1975年、地域の子どもたちに良い本を読ませてやろうという思いで「町一区子ども文庫」創設に中心的にかかわった。

先立つ予算はまったくのゼロ。区が独自に運営する文庫は前例のないことだっただけに開設までの準備は難航した。

「まずは本の確保をどうするかだった。新しい本を買う金はないから、各家庭で読み終わって当面不要になった本の提供を区民らに呼び掛けて寄贈してもらうことにしたよ。最初は本棚もミカン箱を重ねて使った」趣旨に賛同した区民らの協力で集まった本は約420冊。その一方で口コミで会員を募り、区内約70世帯、120人の園児・児童が会員となった。

こうして半年がかりの準備がようやく整い7月、町一区会館を会場に貸し出しをスタートさせた。棚に並んだたくさんの本に子どもたちは大喜び。毎土曜日の貸し出し日には会場は子どもたちであふれ返った。

81年、会の活動を充実させ、さらに広げていこうと会員制を廃止し、対象を乳幼児も含む区内のすべての子どもたちとすることに改めた。同時に名称も「町一区子ども会」と改称。その後子ども会は雑煮会、紙芝居、ミニ遠足、お楽しみ会、文集制作など独自の活動を続け、その活動は全国紙やテレビの全国放送にも紹介されてきた。しかし、母親らが務める役員は1年ごとに代わる。その奮闘を陰で支え、長い目で温かく見守ってきた。

今年、会の創立30周年を祝う祝賀会が盛大に開かれ、あいさつに立って述べた。「子どもは地域で育てよう窶狽ニ最近言われ始めたがなあに、町一区では30年前からやってきたことです」

◇ ◇

98年、老朽化が進む町一区会館の新築を窶狽ニ提言し、建設検討委員会を発足させた。「計画では費用は当初3千万円のはずだったのに、いつの間にか5千万円にまで膨らんでしまってね。だが半分ほどは国などの補助を受けられることになり、何とか完成にこぎつけることはできた。しかし、それ以上は金がない」

困っているところへあちこちから救いの手が差し伸べられた。たちまち机やいすなどの備品や庭の植木まで寄贈でまかなうことができ、04年1月「赤須町地域交流センター」として完成披露が行われた。「よくよく、人に恵まれた」としみじみと振り返る。

◇ ◇

子ども会だけでなく地域の世話役として、少年友の会員、青少年健全育成会推進員などを歴任してきたほか、ママさんバレー、早起き野球、実年・壮年ソフトボールなどクラブの創立にもかかわり、大御食神社、三和森神社の責任総代なども務めた。

「困ったことがあたら俺に言え」「責任はすべて負う」そんな人柄を慕ってあらゆる相談事や頼み事が持ち込まれる。

(白鳥文男) -

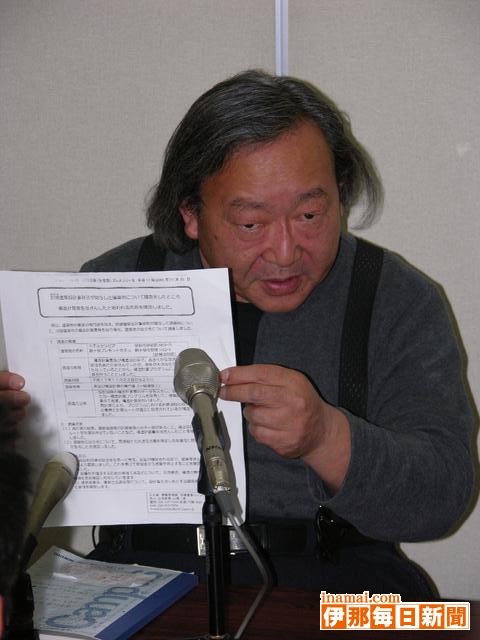

姉歯関与のホテル営業休止でオオハシの中島社長が会見

伊那市の「ホテルセンピア」と駒ヶ根市の「駒ヶ根プレモントホテル」の設計に姉歯建築設計事務所(千葉県市川市)が関与し、構造計算書を改ざんしていた問題で、両ホテルを経営するホテルオオハシの中島憲治社長は25日夜、飯田市の本社で記者会見を開き、改ざんを見抜けなかった官公庁のチェック体制に強い不快感をあらわにした。

両ホテルは平均の稼動率が70%以上、月の売り上げは2店舗合計で3縲・千万円にのぼり、同社グループにとってまさに・スドル箱・スの優良店。

会見上に現れた中島社長は「安全面の改良を施し、お客様、従業員のためにも早期の営業再開を目指す」としながらも、「人生が一度に変わり、怒りに燃えている」と官公庁のチェック機能に矛先を向けた。

国や県の確認申請で何のクレームもなく認定されたことについて厳しく指摘。

「国民が平穏に暮らすために行政システムがある。我々は県の審査を得てホテルを建てた。これを疑ったら何を信じたら良いのか」と語気を強めた。

25日の県からの説明では、「何も今後の対策についての説明はなかった」とも言及。

設計、施工した木村建設(熊本県八代市)については「15年ほど前にお客様に安い料金で提供できるホテルを建てたいと考え、ローコスト工法の木村建設を知った。その工法で我が社は事業を展開してきた。木村社長だけは今も信頼している」とした。姉歯氏との面識はないとした

賠償請求や今後の従業員の処遇については「専門家と相談したいが、今は考える余裕がない。営業の再開とグループ全体304人の従業員を守るのが先決」として、両ホテルは維持管理のため従業員が今後も交代勤務すると説明した。 -

町3区の料理教室

宮田村の町3区保健補導員は26日、区民に呼びかけて料理教室を開いた。宮田中学校の小原啓子栄養士の指導で、14人が参加。地元に伝わるおやきや野菜汁など、昔ながらの郷土の味を再現し、健康面にも配慮した。

体操などを取りいれた健康教室は開いているが、今回初めて料理教室を企画。

参加者の多くはベテランの主婦だったが、それでも「最近はおやきを作る機会もめったになくなった」と新鮮な気持ちで挑戦していた。

また、各家庭からお味噌汁を持ち寄り、塩分測定する場面も。ほとんどの家庭が適正な範囲内で、参加者はホッとした表情もみせた。

補導員の上條享子さんは「郷土の料理も私たちの世代がやらないと、引き継ぐことができない。本当は若い人にも参加してもらいたかったが、今後は栄養についても学ぶことができたら」と話していた。 -

第32回上伊那小中学校特別支援学級・養護学校児童生徒作品展

上伊那小中学校の特別支援学級や伊那養護学校に通う生徒・児童による第32回作品展が26日から、伊那市駅前ビル「いなっせ」で開かれている。豊かな感受性で描かれた絵画や工作、習字作品など約300点が、保護者らの目を楽しませている。

生徒・児童の表現活動の成果を発表するとともに、地域住民に理解を深めてもらうことが目的で、教師相互の情報交換の場にもなっている。今年は328人が応募。

宮田中学校の自律学級は竹を使った作品を出品。「木琴」や、水の流れる音がする「レインスティック」は、来場した子どもたちにも好評で、バチを手に取り、その音を楽しんでいた。得意分野や個性を生かした作品も多く並んでいる。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時。12月1日まで(30日は除く)。 -

みはらしファームで菜洗い開始

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで26日から、温泉スタンド菜洗い場の無料開放が始まった。初日のこの日は、朝からカッパを着た人などが代わる代わる洗い場を訪れ、菜洗いに励んだ。

西春近から訪れた夫婦は、10キロの野沢菜を用意。農業公園内にある対面販売コーナーで購入した。夫婦は「畑を持たない人も、野沢菜を手に入れることができるし便利」と話していた。

スタンド開放に合わせて27日まで「野沢菜まつり」も開催。野沢菜の収穫体験や量り売り、野沢菜漬け講習会を行っている。

野沢菜は1キロ50円。野沢菜漬け講習会は午後1時からで要予約。受講料は300円(野沢菜と付け込む樽などは持参すること)。

問い合わせ・申し込みはみはらしファーム公園事務所(TEL74・1807)へ。 -

南部小「地域食材の日」に地元生産者を招待

地元生産者とのふれあいを通して、食と地域の結び付きを肌で感じよう窶狽ニ25日、南箕輪村の南部小学校は、地元のリンゴ生産者・加藤良次さんと上伊那農業協同組合南箕輪支所の伊藤俊男さんを給食に招いた=写真。

「地域食材の日」としてこの日の給食は、地元で採れた食材のみを使用。地域食材の日はこれまでもあったが、地元の生産をより身近に感じてもらうため、デザートのリンゴを提供してくれた加藤さんを招待。加藤さんは、3年生のリンゴ学習にも協力し、伊藤さんがその仲介をした。

3年生は「なぜこんなにおいしいリンゴができるのかと思った」と、体験で感じた思いを語った。加藤さんは「リンゴづくりを始めて今年で18年目になるが、今年はこれまでで一番良い出来だった」と話し、子どもと一緒に地元食材の味を楽しんだ。 -

ヤマウラ05年9月期連結決算

ヤマウラ(本社・駒ヶ根市、山浦速夫社長)は25日、名古屋証券取引所で05年9月期の決算を報告した。連結の総売上高は対前年比6300万円増の207億4300万円(0・3%増)、営業利益は同6700万円増の4億4600万円(17・7%増)、経常利益は同1億1300万円増の4億7800万円(30・8%増)、純利益は同8400万円増の2億300万円(70・3%増)だった。

売上高ならびに受注高は、それぞれ0・3%増、3・2%増と小幅な伸びだったが、営業利益・経常利益・純利益が2桁の大きな伸びを示した。その理由について、同社は、技術力の向上を背景にした提案営業の強化・設備投資の好調さを背景にした民間工事における技術提案の受注増・公共事業における受注増・首都圏における分譲マンションの開発販売ならびに同社独自のブレインマンションの全国フランチャイズ展開窶狽ネどを上げている。

受注実績を部門別にみると、建築部門が約5億5000万円増(対前年比103・8%)、土木部門が約5億3000万円増(同135・5%)、エンジニアリング部門が約3億増(同128・7%)。

工事全体に占める官庁工事の比率は、完成工事では12・2%と5・6ポイントの減少を示したが、受注工事では前年より3ポイント伸びて、16・0%だった。 -

【南大東島再訪記】離島産業振興の苦難〈中〉

市場原理導入を前に模索続くサトウキビ生産

「07年からサトウキビの価格決定に市場原理が導入される。補助金頼みではだめ。付加価値をどう高めるかが死活問題なんだよ」

島の産業課長濱里保之さんは、サトウキビ畑を走り抜ける車の中で語った。島唄のオピニオンリーダーで、島の宣伝で自ら先頭に立つ産業課長だ。8月の伊那のステージでも楽しい歌・しんみりした歌を披露した。

南大東島はサトウキビの島。1900(明治33)年、八丈島から島開拓の祖・玉置半衛門ら23人が上陸して以来、一貫して基幹生産物はサトウキビ。第2次大戦後の1946(昭和21)年まで、玉置商会窶箔圏m製糖窶泊蜩坙{精糖と、事業権こそ譲渡されたが、「製糖会社が経営する島」という日本でも類例のない社会制度が続けられていた。

そうした影響もあってか、製糖会社所有の土地が農家に分有されたあとも、一戸あたりの耕作面積が広く、現在でも、200余の農家の平均経営規模は8・2ヘクタールに及ぶ。これを背景に、ハーベスタという収穫機をはじめ大型機械を導入した、日本では類例のない一貫作業体系が確立している。

「他の離島のように、小規模経営で生産者が高齢化している窶狽ニいう問題は少ない。大規模経営だからこそ市場原理の導入の痛手が大きく、他の作物への転換も出来ない窶狽ニいう問題に直面している」のだという。

島では南大東産サトウキビの付加価値を高めるために、減農薬栽培の方法を研究し、主要な害虫であるハリガネムシに関しては、性フェロモンを撹乱して交尾をさせなくさせる方法を沖縄県で唯一全島規模で行っている。他の害虫についても駆除方法を研究中だ。

また、従来、サトウと糖蜜を製造する製糖工場しかなかったが、サトウキビを原料にしたラム酒を製造する工場も誘致し、利用方法の拡大も図ってきた。

だが、それでも「サトウキビの島」の「前途は多難だ」と濱里さんは言う。国の農業政策の転換の中で、農業に展望を見出せない「地方」の姿がここにもある。

「島唄を歌っているだけじゃいられないさ」。産業課長はつぶやいた。 -

「長野県りんごの日」でPR

県園芸作物生産振興協議会、全農長野県本部が1998年に設定した11月22日(いいふじ)の「長野県りんごの日」に合わせ、県内各地の直売所などでPRを展開している。上伊那では26日、南箕輪村神子柴のJA上伊那ファーマーズ「あじ縲怩ネ」前で上伊那園芸振興協議会が展開した。

県の代表果実であるリンゴの消費拡大を目的とした活動。会員5人が、地元産のリンゴ(品種=ふじ)の試食や、リンゴ料理のレシピなどのパンフレット配布で買い物客に呼びかけた。

会員は県内のリンゴの特長について「夏の夜の気温が低いと呼吸に使う消耗が少なく、果実にたくさんの栄養分が蓄えられておいしい」などとPRした。

あじ縲怩ネの従業員によると、ふじは今の時期が最盛期で12月中旬まで店頭に並ぶ。日保ちもよく、来年まで楽しめるという。 -

五輪選手に走り方学ぶ

伊那市の伊那西小学校は25日、1万メートルの元五輪選手・花田勝彦さん(34)=群馬県=のマラソン教室を開いた。全校児童83人は、花田さんから正しい走り方を習ったり、選手時代の思い出を聞いた。

文部科学省と日本体育協会が進める「スポーツ選手ふれあい指導事業」に応募して開催。花田さんは準備運動や、走るときの正しい姿勢について指導し、「上下に体を動かさず跳ねない。お腹を引っ張られているイメージで。腕も前後に肘を振る感じ」などとアドバイス。校内にある林間コースを一緒に走り、交流も深めていた。

30日、伊那西小学校で校内マラソン大会があり、児童たちは大会に向けて花田さんの話を熱心に聞いた。2年生の小池柊平君(7つ)は「走り方を習ったので早く走れそう。去年は38位だったけど、今年は20位を目指す」と大会に意気込んでいた。

花田さんは「長野県は標高も高く、アップダウンがあり練習環境は最高。教室を機会に陸上を好きになってくれる子どもが増え、未来のトップアスリートが生まれてくれれば嬉しい」と話していた。 -

上伊那森林組合が「掘り出し市」

伊那市東春近渡場の上伊那森林組合本所で26、27日、間伐材、支障木などを販売する掘り出し市が開かれている。加工したベンチ、椅子、花台が並ぶほか、薪の積み込み販売などを展開。上伊那のみならず、近隣市町村から買い物客が集まり、ぎわっている=写真。

同組合で恒例となっている緑化木即売会で、間伐材などを販売したところ好評だったため、今回は単独で初めて開いた。

ベンチ板は、長さが2窶・メートルのトチ、ケヤキ、ナラなどの広葉樹。富士見町から訪れた50代の女性は「庭先に置けるベンチが以前からほしいと思っていた。手ごろな値段でよいものがあってよかった」と満足していた。

関係者は「一般ではなかなか手に入りづらい国産の広葉樹も販売しているのでぜひ」と多くの来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後3時。 -

農林作物の被害軽減へ

ニホンジカによる農林作物への被害軽減を目的に、県や郡内各市町村などでつくる上伊那地区野生鳥獣保護管理対策協議会は26日、長谷村の鳥獣保護区でニホンジカの一斉捕獲をした。上伊那猟友会の協力を得て、猟師200人余が4班に分かれて実施、44頭を捕獲した。

昨年に続いて2年目。高遠町、中川村でも12月に予定し、同様にニホンジカの越冬地とされる鳥獣保護区を中心に行なう。昨年度は3町村で129頭、今年度は300頭の捕獲を目指す。

県が01年度に策定した特定鳥獣保護管理計画では、南アルプスでの生息数を1万2千縲・万5千頭と推測、適性数を約7400頭とし、今年度の捕獲目標数を一般狩猟捕獲を含めて千頭としている。

上伊那地方事務所林務課によると、ニホンジカによる郡内の農林業被害は作物や高山植物の食害、水田荒らし、角による樹皮はがしなどで、被害額にすると、昨年度は6300万円余に上る。 -

人権について考える仲良し旬間

人権について考える仲良し旬間(14窶・5日)として、高遠町の高遠小学校と高遠北小学校ではそれぞれ、講演会や体験会などの特別授業をして、人権問題に目を向けている。

高遠小は24日、低、高学年に分かれて「人権教育お話を聞く会」があり、講師に招いた伊那教育事務所職員の唐沢孝則さんが、ゲームやビデオを織り交ぜて講話した。

高学年は、自分の好きな季節や給食の献立などをテーマに、仲間を探してグループ作りをしたり、学年別に10人ずつで班を構成し、手をつないで輪になり、フラフープを一人ずつくぐって1周させるゲームをし、「普段では気付かない友達との新たな共通点やつながり」(唐沢さん)を探った。

また、日本の小学生が世界各国の同年代を訪ねるビデオを上映。戦争などによって貧しい生活を強いられている子どもたちの模様が映し出され、「世界にはいろんな環境のなかで頑張っている子どもたちがいることを知ってほしい」と呼びかけた。

唐沢さんは「自分たちに何ができるか考えていくきっかけになれば」と話していた。

高遠北小学校は22日、全校児童が点字を打つ体験を通して福祉について考えた。

2学年ごとに分かれ、町社会福祉協議会の職員から指導を受けた。右から左へ横に打っていくことや、1マスに6つの点の構成によって成り立っていることなどを学び、点字版と手筆を使って、五十音と自分の名前を打った。

一つひとつ丁寧に打っていた5年生の小林幸君(12)は「思っていた以上に打つことが難しくて、大変さを知った」と話していた。

今年は旬間中の参観日に、保護者も点字と手話を体験した。 -

シクラメン出荷最盛期

上伊那地方では冬の鉢花、シクラメンの出荷が最盛期を迎えた。ハウスの中は赤やピンク、色とりどりのじゅうたんを敷き詰めたように、シクラメンの花盛りだ。

30アールのほ場で、6センチの超ミニから、ガーデンシクラメン、18センチの大鉢まで7万鉢を栽培する飯島町上の原の宮崎園芸(宮崎健治園主)では、ピンクや赤、紫のオーソドックスの花のほか、花屋でも市場でも滅多に見られない最新品種や、試験栽培の珍しい花を栽培し、マニアの話題になっている。

ガクが発達し、花が2重のように見える「冬桜シリーズ」。羽根つきの羽根のような花びらが特徴の「プルマージュ」。八重咲き、フリルが華やかなビクトリアのがく花などのほか、種苗会社の依頼で試験的に栽培している登録前の珍しい花も多い。個体差が大きく、葉がギザギザなもの、波打っているものなど。ちり緬のような花の色も、白からベージュ、グリーン、ピンクと多彩。

和名「かがり火花」と呼ばれるシクラメンの常識を超えた花容で、栽培している宮崎さんでも、どんな花が咲くのか、咲くまでわからないと、ミステリアス。

宮崎さんは「顧客は地元が多いので、半分道楽で、他にはない花を作って、楽しんでもらっている」と話す。

宮崎園芸(TEL86・3686)では直売のほか、七久保の道の駅花の里いいじまでも販売している。 -

【記者室】姉歯問題

関係ない話と思っていた耐震強度偽造の姉歯問題が上伊那に飛び火。両ホテルともレストランを利用しており「もし、あの時に」と思ったら、ぞっとした▼先日、某建築士と姉歯問題について雑談を交わした。建築士曰く「偽造は姉歯単独では決してできない。偽造しても姉歯自身に得はない。取引先から鉄筋減量を指示され、言われた通りにして、そのまま検査機関が通ってしまったというのが実態では。繰り返すうちに、良心も感覚も麻ひしてしまったのだと思う。拒否すれば、仕事を出さないといった圧力はあったと思う。同業として気持ちはわかるがプロとしては負けだ」▼関係する全ての人がそれぞれの立場で最も配慮すべき入居者らの安全を考えなかったのかと怒りを感じた(大口記者)

-

アルプス展望さわやかウォークに初日200人

中川村は牧ケ原文化公園サンアリーナを主会場に26、27日、「第6回中川アルプス展望さわやかウォーク」を行っている。「美しい日本の歩きたくなるみち500選」に選ばれた記念大会の初日は、村内を中心に、遠くは宮崎県、群馬県からの参加者200人余がふじが赤く色づいたリンゴ街道12キロをのんびり歩いた。

大会旗を先頭に、サンアリーナを出発、初冠雪の中央、南アルプスの山並を眺めながら、河岸段丘を上り、横前のアップルランドへ。村人心づくしのリンゴや漬物を食べて小休止した後、果樹園でリンゴ狩り。土産用に赤く、大きいリンゴ1つを選んでもぎ取り。「たくさんあって、迷ってしまう」「本当にもらっていいの」と思いがけないリンゴのプレゼントに、大喜びしていた。

27日は村内外から約300人が参加し、「天竜・里山コース22キロ」「里山コース15キロ」「ファミリーお散歩コース6キロ」の3コースを楽しむ。

当日受け付けも可。 詳細は文化センター(TEL88・1005) -

第3子に出産祝い金

中川村は25日、役場で、出産祝い金を松島拓良・麻美夫妻(片桐)の第3子、太郎君と、北沢豊・ひとみ夫妻(片桐)の第3子、ひかるちゃんに交付した。

村は91年から少子化対策で、保健センターの4カ月健診に合わせ、第3子に出産祝い金として、8万円を贈っている。

保健福祉課の宮下健彦係長は「村も少子化が進んでいる。元気に丈夫に育てて下さい」と声を掛け、祝い金を手渡した。

今年7月に生まれた太郎君とひかるちゃんは、慣れない場所で緊張ぎみの様子だったが、時々、笑顔を見せていた。 -

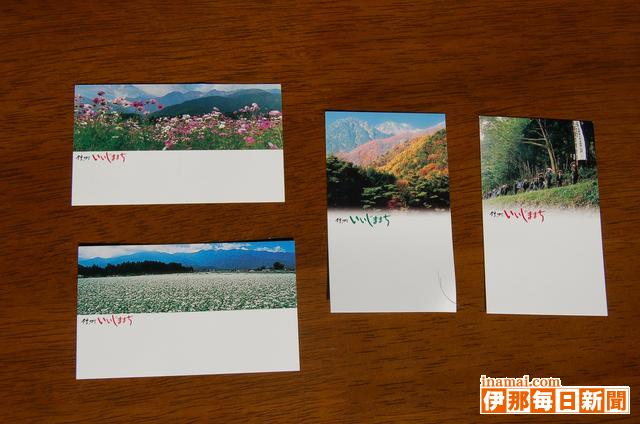

飯島町観光協会が観光名刺を4種類新たに

飯島町観光協会は観光名刺の台紙に新たに4パターンを加え、24種類とし、利用を呼びかけている。

新台紙には同会フォトコンテストの入選作品を用いた。横タイプは本郷のそば畑と、上の原のコスモス畑の写真を、縦型はお陣屋代官行列や、紅葉の里山、冠雪の南駒ケ岳の写真を入れた。

観光名刺は千人塚公園の桜4種類、飯島陣屋・歴史シリーズ4種類、中央アルプスの山並6種類、コスモス畑3種類、与田切公園2種類のほか、町花シャクナゲ、そば畑、イメージキャラクターいいちゃんなど多彩。写真のほか水彩画、切り絵で表現した。

ちなみに台紙価格は百枚千円(観光協会会員は800円)、印刷代百枚1200円から。

詳細は産業振興課(TEL86・3111、内線512) -

南箕輪村児童虐待防止ネットワーク会議(仮称)設置へ準備

南箕輪村は25日、役場であった児童虐待防止地域連絡員・市町村児童相談担当者研修会で、児童を虐待などから守るため関係機関などが連携する「南箕輪村児童虐待防止ネットワーク会議(仮称)」の設置案を示し、了承を得た。今後設置に向け条件整備を進める。

ネットワーク会議は、05年4月の児童福祉法改正(児童相談の第一線機関となる市町村の役割、要保護児童対策地域協議会の設置など)に基づく。

児童虐待の兆候発見や通報があった場合に、関係機関や担当者が会議を開いて連携し、保護者の指導や相談、児童の保護など処遇方針を検討して児童虐待防止と児童の健全育成を推進する方針。

計画案では、会議は村住民福祉課、教育委員会、児童相談所、福祉事務所、警察、人権擁護委員会、保育園、学童クラブ、子育て支援「すくすくはうす」、小・中学校などで構成。活動は連絡会議や研修会、事例検討会、講演会、学習会など。

虐待以外に、いじめ、障害児支援、子どもの権利擁護などの分野にも範囲を広げる考え。 -

南箕輪村の白鳥さん

シルバーアクセサリーの数々を展示

シルバーアクセサリーなどの講師をしている南箕輪村北殿シルバー・スワン主宰、白鳥麻都香さん(43)は22日から、南箕輪郵便局ロビーでシルバーやビーズの手作りアクセサリーを展示している。12月末まで。

作品は、0・3ミリほどの純銀線に天然パールやサンゴなどの天然石を通してかぎ針で編む「純銀クロッシェ」、純銀の微粉末が入った専用粘土で好きな形を作り乾燥後に約800度の電気炉で焼く「銀粘土」、針とナイロン糸でビーズを編む「ビーズステッチ」の3種類。

アクセサリーコンテストに入賞した淡水パールやサンゴ、アクアマリンなどの天然石を使った豪華なネックレス、銀粘土で枠を作った拡大鏡、しなやかな仕上がりのビーズのラリエットなど、美しいデザインの26点を額に入れて展示している。

5年前から習い始め、日本余暇文化振興会の純銀クロッシェ特別講師、ビーズステッチ本部講師などの資格を持ち、南信を中心に教えている。

体験など問い合わせは白鳥さん(TEL・FAX74・7622)へ。 -

信州そば品評会で2社が受賞

05年の信州そば品評会で、高遠町の木曽屋が作る「絵島八割蕎麦」が、第1部(そば粉配合率70%以上の乾そばの部)で農林水産省総合食料局長賞に輝いた。箕輪町の沢製麺が作る「八割そば」も同部門の県知事賞を受賞した。

県工業技術総合センター食品技術部門が行うもので48回目。

ほかに、そば粉40%以上70%未満の乾そば部門や半生そば、生そばなどの5つの部門があり、全体で29工場から217点が出品された。

出品物の展示と表彰式は25日。長野市鶴賀のメルパルク長野で午後1時から。 -

温暖化対策条例説明会

県地球温暖化対策条例(仮称)制定に向けて県生活環境部は22日夜、同条例の要綱についての説明会を駒ケ根市の赤穂公民館で開いた。駒ケ根市のほか、伊那市、箕輪町などの住民約10人が参加。県の担当者らが資料に基づいて要綱を説明した=写真。

同条例は12章からなり、地球温暖化対策について県、県民、事業者などに責務を課している。県民、事業者に対しては「温室効果ガス排出の抑制に関する取り組みを自主的かつ積極的に行うよう務めなければならない」などと規定しているほか、実効性確保のために、優れた取り組みをした者に対して顕彰を行い、義務を果たさない者には勧告や氏名の公表をする窶狽ネどとしている。

県は条例制定に向け、県民の意見を聞くため「案」の段階で10月に、「骨子」の段階で11月にそれぞれ説明会を開いてきた。今説明会は駒ケ根市のほか、木曽町、岡谷市など県下4会場で28日まで開かれる。 -

紙芝居上演会

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館で23日、小中学生が制作した紙芝居の上演会が開かれた。披露された作品は同館が8月に開いたワークショップ「紙芝居をつくろう」で小中学生らがクレヨンや絵の具で描いた『春よ来い』『里の秋』『月の砂漠』などの童謡をイメージしたものや、『杜子春』『蜘蛛の糸』などの物語を描いたもの。

童謡作品は駒ケ根市の女性コーラスグループ「ともがき」の合唱をバックに上演され、訪れた人たちを詩情の世界に誘った=写真。文学作品は「KAMISHIBAI(紙芝居)の会」の奥村仲江さん、小木曽恵美さんが情感豊かに朗読して、聞き入る観衆を魅了していた。 -

まるこま市場祭り

駒ケ根市赤穂上穂南にある公設地方卸売市場「まるこま市場」で23日、初のイベント「まるこま市場祭り」が開かれた。地元産の野菜や果物、花などが格安で販売され、せりの実演なども行われて、訪れた家族連れなどでにぎわった=写真。

会場の一角にはおいしい野菜や果物の見分け方などの展示コーナーが設けられたほか、来場者には熱い豚汁が無料で振る舞われた。

イベントを主催した同市場生産者組合長の小林弘志さんと、参加した仲買人組合長の倉田一美さんは「ここに市場があることすらあまり知られていないので、一般の人に存在をアピールしようと祭りを企画した。できれば来年以降も続けていきたい」と話している。 -

特別職給与自主削減へ

駒ケ根市は市長など特別職の給与月額を現行から4%自主削減する条例改正案を28日開く市議会臨時会に上程する。25日行われた記者会見で中原正純市長が明らかにした。収入役を06年度末(07年3月31日)で廃止することも併せて発表された。

特別職の給与は報酬等審議会が10月に市長に答申した1%減額と合わせ5%の減額となる。改正案では1%減額は12月から実施し、4月からの差額分を12月期末手当で調整。4%減額は06年1月から市長の任期中実施する窶狽ニされる。中原正純市長は自主削減の理由について「審議会の答申は尊重するが、合併が白紙になったことなどを受けて総合的に判断した」と説明した。

市議会でも議員らの報酬月額の1%自主削減を市に申し出て、同改正案に盛り込まれた。いずれも厳しい財政状況を踏まえた上での措置。

条例案が可決された場合の特別職の給与、報酬は次の通り(カッコ内は現行)。

▽市長=75万5520円(79万5千円)▽助役=63万6480円(67万円)▽収入役=57万8880円(60万9千円)▽教育長=55万5840円(58万5千円)▽市議会議長=37万9170円(38万3千円)▽同副議長=32万2740円(32万6千円)▽同議員=29万5020円(29万8千円)

収入役を廃止することについては、地方自治法の改正により駒ケ根市でも条例改正が可能になったことを受け▽行財政改革の06年度実施の方向性にめどが付いた▽財務会計システムの効率化が進んだ▽情報公開制度により透明性の確保が可能となった▽監査体制が充実した窶狽ネどの理由から可能と判断された。収入役廃止後の業務は助役が兼務する。 -

【記者室】インフルエンザ予防法

インフルエンザの予防接種を受けた。注射は大嫌いだが、仕事柄多くの人に会うので感染した場合迷惑がかからないように窶狽ニ仕方なく毎年この季節に医院に行く。最近はタミフルなどの特効薬もあるが、やはり病気は予防するに越したことはない▼ワクチンには厚生労働省が流行を予測した3種類のウイルスが含まれている。予測が外れれば何の効果もない窶狽ニいうことになるがそれは仕方がないだろう。だがそんな場合でも有効で簡単な予防法がある。うがいだ▼最近発表された研究結果によると、うがいに用いて効果がより高いのはヨードなどの薬品ではなく、普通の水なのだという。そんな安上がりで効果があれば言うことはない。だまされたと思ってお試しあれ。(白鳥記者)

-

姉歯事務所構造計算書偽造、上伊那にも

2つのホテル営業休止へ

虚偽の構造計算で問題になっている千葉県市川市の姉歯建築事務所が、伊那市の「ホテルセンピア」と駒ヶ根市の「プレモントホテル」の構造計算にも関わっていた問題で、県建築管理課は25日、関係書類を再調査した結果、構造計算書が改ざんされたことを確認。両ホテルとも大きな地震を想定した耐震性に問題があると発表した。

これを受け、両ホテルを経営するオオハシグループ(本社・飯田市)は、両ホテルの営業を休止することにした(休止開始期日などは未定)。

耐震性確保の方法の検討や、施工者・設計者の建築基準法違反などの調査についてはこれから行う。

構造計算書や構造図には明らかな改ざんの形は見られなかったが、設計段階の数値をコンピューターの構造計算プログラムに入力して再度計算したところ、建築確認時の計算数値との不一致や、適正な計算方法を用いていないことが判明したという。

伊那市のセンピアは、8階建て109部屋で2000年4月開業。駒ヶ根市のプレモントは8階建て120部屋で01年12月開業。いずれも23日自己破産を申告した熊本県の木村建設が設計・施工した。構造計算を姉歯建築設計事務所が行った。

建築確認はセンピアが99年度、プレモントが01年度に、ともに上伊那地方事務所で行われた。上伊那地方事務所には、建築確認当時も、現在も、再調査で使用した構造計算プログラム(国が認定したもの)はない。

オオハシグループの中島憲治代表は本社の取材に「県の発表があいまいで、何をどうすれば良いか分からないこともあるが、お客さんの安全が第一。すみやかに営業休止の措置をとりたい」「姉歯事務所とは一面識もない。木村建設が構造計算を依頼したのだと思う」と話した。 -

審議会が新市の特別職の給料などを答申

伊那市・高遠町・長谷村合併協議会の特別職報酬等審議会(向山公人委員長、10人)は25日、白紙諮問があった市長をはじめとする常勤特別職の給料などを答申した。常勤特別職は県内の人口類似規模の安曇野市・塩尻市に準じ、非常勤特別職は現伊那市にとどめた。正副会長会に再諮問を申し入れた地域自治区長、地域自治区に置く地域協議会構成員は返答がなかったため、答申項目から外した。

向山委員長は「地域自治区長らの業務内容や権限が明確でない。委員の合意が得られず、項目から外した」と口頭で加え、協議会長である小坂市長に答申。

小坂市長は「不透明なところがあり、やむを得ない」とし「新市長が決まってから審議会を設けて決めていただく」と述べた。

地域自治区長は市長が任命するため、事務的には間に合うという。

答申は尊重し、12月1日に開く合併協議会で協議案として提案する。

審議会は県内19市を参考に、支給基準(月額)を市長92万8千円(現伊那市1万8千円減)、助役76万8千円(7千円減)、収入役68万1千円(9千円減)、教育長65万4千円(1万3千円減)とした。市議会議員は36万円(6千円減)、農業委員4万1100円。消防団員は区域が広がり、職責が増大する特殊性から、役職ごとに3市町村の最高額を採用した。

地域自治区長らの再諮問については、合併協正副会で話し合いの場を持ったが、意見がまとまらなかった。

1812/(木)