-

来年の干支「龍」をモチーフにした防犯ポスター寄贈

伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんが描いた、来年の干支「龍」をモチーフにした防犯ポスターが28日、伊那市駅前交番に寄贈されました。

寄贈されたのは、来年の干支、龍を擬人化して防犯を呼び掛けるポスターです。

龍が、犯人を捕まえて犯罪を断つというユーモアを交えた漫画です。

防犯ポスターの寄贈は、上伊那地域の髪の薄くなった人でつくる満月の会が、社会貢献を目的に行っていて今年で5年目です。

28日は、満月の会の代表事務局を務める橋爪さんが、交番を訪れ小林修所長にポスターを手渡しました。

ポスターは、年末特別警戒に併せて、12月1日から来年1月6日までいなっせ1階に展示されます。

また、タウンステーション伊那まちでは、これまで寄贈された橋爪さんのポスターが展示されるということです。 -

市議会と市 商工団体に節電要請

伊那市議会と伊那市は、商工団体などに対し、冬の間の節電に取り組むよう、要請を行いました。

28日は、伊那商工会義所や伊那市商工会、伊那青年会議所に節電の要請を行いました。

このうち、伊那市議会の電力・エネルギー問題特別委員会の飯島進委員長と市の職員らは、伊那商工会館を訪れ、伊那商工会議所の伊藤正専務理事代行に、要請書を手渡しました。

今年の冬の中部電力管内の電力の供給予備率は、7%程度と推計され、安定供給の目安となる、適正予備率8から10%を下回るとされています。

伊那市議会と伊那市では、これらの状況を受け、生活や、生産活動に支障のない範囲で節電をよびかけています。

伊藤専務理事代行は、「円高やタイの洪水など、経済状況は厳しいが、会員に節電を呼びかけていきたい」と話していました。 -

信州大学大学院 江田さん学会で奨励賞受賞

信州大学大学院 博士課程2年の江田慧子さんは、日本環境動物昆虫学会で学生では初となる、奨励賞を受賞しました。

28日は、江田さんと、指導する中村寛志教授が、中村宗一郎農学部長の元を訪れ、受賞の報告をしました。

江田さんは、修士課程の頃から環境省のレッドデータブック、絶滅危惧I類に指定されている、蝶のオオルリシジミの生態について研究をしています。

今回の受賞は、人口飼育したオオルリシジミの繁殖を阻害している原因を実験的に証明した事や、研究を行うと同時に、絶滅危惧種のチョウ類の保全・保護活動に積極的に参加した事などが評価されたと言うことです。

江田さんは「論文をまとめるのは大変だが、やりがいも感じる。今後も長野でしかできない、貴重な生物の研究を続けていきたい」と話していました。

中村学部長は、「学生での受賞は快挙で信州大学にとってもうれしい話。今後も、大学で研究を続けていってもらいたい」と話していました。 -

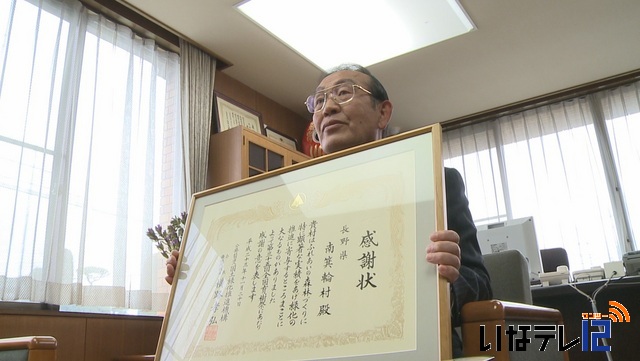

南箕輪村 ふれあいの森林づくり会長賞受賞

南箕輪村は、地域住民らと協力した森林整備など、ふれあいの森林(もり)づくりに貢献したとして、公益社団法人国土緑化推進機構から表彰されました。

28日は、南箕輪村役場で記者会見が開かれ、唐木一直村長がふれいあの森林づくり、国土緑化推進機構会長賞受賞の報告をしました。

唐木村長は「大芝高原は先人たちから守り、受け継がれてきた場所。村民全員で頂いた賞」と話していました。

村によりますと、今回の受賞は、村民がボランティアで、大芝高原の森林整備をしている事や、森林に親しむ教育の場として大芝高原を活用している事が、評価されたと言うことです。

大芝高原は、明治28年に南箕輪村尋常小学校の学校林として、どんぐりおよそ1万本を植樹したのがはじまりという事です。

唐木村長は、大芝高原のこれからについて、「未来に引き継いで行く事が大切。いっそう整備に力をいれ、親しまれる森にしてきたい」と話していました。 -

木下ふれあいそば祭り 新そば味わう

箕輪町の木下公民館で27日、木下ふれあいそば祭りが行われ、訪れた人が新そばを味わいました。

そば祭りは、住民有志でつくる木下ふれあいそばの会が毎年行っているものです。

1杯250円で提供され、訪れた人は、今年とれたそば粉を使った新そばを、手づくりのそばつゆにつけて味わっていました。

向山功洋会長は「大勢の人に喜んでもらえてありがたい」と話していました。 -

放射線コーナー関心高く

長野県臨床衛生検査技師会が27日伊那市内で開いた健康と検査のつどいで、放射線に関する特別コーナーが設けられ訪れた人たちの関心を集めました。

放射線に関する特別コーナーでは、自然界に存在する放射線を特殊な装置で見ることができるしかけが関心を集めていました。

上空の飛行機雲と同じ原理で、ライトを照らすと放射線の軌跡が白く浮かびあがりました。

福島第一原発事故を受け、上伊那地域の病院には、数多くの問い合わせがあるということで、今回初めて放射線に関するコーナーを設置したものです。

放射線技師がレントゲンと原発の放射線の違いや上伊那と福島の放射線量の違いなどについて質問に応えていました。

原発事故以来、伊那中央病院には、放射線に関する問い合わせが急増しているということです。

健康と検査のつどいは、臨床検査の重要性や役割を広く知ってもらおうと毎年開かれているもので、伊那市西春近のかんてんぱぱガーデンで開かれました。

会場では、無料で血糖値や脳年齢の測定、骨密度検査が行なわれ、多くの市民がつめかけました。 -

上伊那縦断駅伝 駒ヶ根市5連覇

第59回上伊那郡縦断駅伝競走大会が27日開かれ、駒ヶ根市が5年連続23回目の優勝を果たしました。伊那市は2位、辰野町が3位でした。

大会には、上伊那7市町村からの代表チームに加え9チームがオープン参加し、駒ヶ根市から辰野町までの6区間38.1キロをタスキでつなぎました。

伊那市は、1区の鈴木昌幸さんが、区間新記録となる走りを見せ、レース前半の3区まで2位の駒ヶ根市を32秒リードしました。

レース後半は、自力に勝る駒ヶ根市チームが、伊那市を追い上げ、4区で逆転。

駒ヶ根市は、その後も安定した走りを見せ、5年連続23回目の優勝を飾りました。

大会の結果、優勝は、2時間8分41秒で駒ヶ根市、2位はトップから3分29秒遅れで伊那市、3位は辰野町でした。

箕輪町は5位、南箕輪村は7位でした。

第59回上伊那郡縦断駅伝競走大会(録画中継)

伊那ケーブルテレビ いなテレ12(デジタル121)

12月3日 午前8時、午後3時ほか -

伊那市手良八ツ手地区の住民 タイムカプセル埋める

伊那市手良八ツ手地区の住民は、9年後の自分や家族に宛てた手紙などを詰めたタイムカプセルを27日、八ツ手公民館の敷地に埋めました。

27日は、住民およそ50人が集まりタイムカプセルを埋めました。

八ツ手地域社会福祉協議会が企画したもので、住民らは2020年に向けての夢や希望などを手紙や絵にしました。

参加者全員で記念写真を撮った後、プラスチック容器に写真や手紙などを入れ、ビニールテープで密封しました。

容器を穴に入れると土がかぶせられ、目印となる標柱がたてられました。

タイムカプセルは、9年後の2020年の11月に掘り起こされます。 -

NTN(株)会長が箕輪町に寄付

ベアリングメーカーのNTN(株)の会長が、障害のある子どものためにと、箕輪町に20万円を寄付しました。

24日は、NTN長野製作所の川島一貴所長らが箕輪町役場を訪れ、平澤豊満町長に寄付金を手渡しました。

寄付は、大阪府に本社を置くNTN(株)の鈴木泰信会長が個人で行っているものです。

全国各地の経済団体や大学で経営などについて講演をしていて、その講演料を障害のある子どものためにと、NTNの事業所のある地域に届けています。

今回は、長野製作所が箕輪町にあることから町に送られました。

平澤町長は、「貴重なお金。有効に使わせていただきます」と感謝していました。

町では、母子通園訓練施設若草園で備品購入などに寄付金を使うということです。 -

浅草雑芸団が大道芸披露

漂泊の俳人、井上井月を題材にした映画、「ほかいびと」に出演した、浅草雑芸団の公演が23日、伊那市の旭座で開かれました。

浅草雑芸団の公演は、映画「ほかいびと」の上映に合わせ特別舞台として開かれたものです。

舞台は上伊那郡誌に掲載されている、獅子舞や春駒など、伊那を訪れた放浪芸人を再現し行われました。

会場となった旭座にはおよそ200人が集まり、昔懐かしい大道芸を楽しんでいました。 -

西箕輪公民館で図書館考えるワークショップ

老朽化により建て替え計画が進んでいる伊那市の西箕輪公民館で、新しい公民館に図書館を作るとしたら、どんな図書館にしたいかを考えるワークショップが26日開かれました。

ワークショップには6人が参加し、意見を出し合いました。

伊那市の計画では、西箕輪公民館は平成27年度までに建て替えることになっていて、地元で建設推進委員会を組織して準備を進めています。

現在の公民館には図書館がなく、平成19年に西箕輪の全戸を対象に行ったアンケートでは、設置を望む声が多くありました。

このため新しい公民館に伊那図書館の分館をつくると仮定し、理想の図書館を考えました。

参加者からは、本を借りるだけでなく誰でも気軽に集まれる場所、情報機器を備えた災害時に情報が得られる場所などの意見が出ていました。

建設推進委員会では、今後もワークショップを開いて住民の意見を聞き、建設計画の検討材料にしていくということです。 -

第6回伊那市社会福祉大会 大会宣言を承認

第6回伊那市社会福祉大会が26日開かれ、誰もが安心して幸せに暮らせる地域社会づくりを目指す大会宣言を承認しました。

大会にはおよそ1,000人が参加し、大会宣言を承認しました。

宣言は、●安心・安全で誰もが住みよいまちづくり●地域助け合いの社会実現のための土壌づくり●地域ぐるみの子育て支援の強化などです。

伊那市社会福祉大会は、福祉意識の高揚を図ることを目的に伊那市社会福祉協議会が開いたものです。

式典では、長年在宅介護をしている人、社会福祉向上のため活動している人など33人が表彰されました。

代表して伊那市美篶の後藤郁さんは「受賞を機に地域においての絆と縁をなお一層深めていきたい」と話しました。

26日は、詩人で書家の相田みつをさんの長男、相田一人さんの講演も行われました。

相田さんは、「父自身、若い頃に2度の大きな挫折を経験していた。父の作品は、読んでもらう人に対し書いたものでなく、自分自身にあてて書いていたのだと思う」と、息子の立場からみた相田みつをさんについて話していました。 -

松本盲学校の児童と生徒が展覧会を見学

松本市の松本盲学校の児童と生徒は、伊那文化会館で開催されている展覧会「遠き道 日本画の現在展」を22日、見学しました。

見学に訪れたのは、松本盲学校の小学部から高等部までの児童や生徒15人です。

見学は、展覧会の主催者が学校側に呼びかけたものです。

この展覧会では、目の不自由な人にも楽んでもらおうと、絵に関する解説が音声で聞けるようになっている他、絵の一部がレリーフになっていて、感触で楽しむことができます。

22日は、伊那市や箕輪町、辰野町のロータリークラブの会員の家族がボランティアで、生徒らに絵の形や大きさ、色使いなどを説明していました。

松本盲学校の教諭は「全盲の子もいるので、色々な工夫が施されていていい機会になった」と話していました。 -

純米酒「やまむろ」の新酒完成

伊那市高遠町山室の酒米を使った、純米酒「やまむろ」の新酒が完成し町内酒販店の店頭に並んでいます。

新酒「やまむろ」は、高遠町内の酒販店で作る旨い酒研究会の加盟店8店で販売が始まりました。

高遠町山室地区で栽培されている酒米「ひとごこち」を使った純米酒で、呑み口がさわやかでピリッと辛いのが特徴です。

仕込みをしている高遠町の酒蔵仙醸では「収量が少なかったが、例年に比べて辛みのある良い味に仕上がった」と話しています。

新酒「やまむろ」は、800本限定で、高遠町内の酒販店8店で1本720ミリリットル入り1260円で販売されています。 -

新ごみ処理施設 暫定的な施設規模決定

新しいごみ中間処理施設の処理方式や施設の規模について検討する「施設整備検討委員会」は26日、プラントメーカーに対するアンケートで使用する暫定的な施設規模を決定しました。

アンケートに記載する暫定的な施設規模は、計画年間処理量をおよそ3万7千トン、年間稼働日数を280日、1日平均141トン処理する規模としています。

また、この施設規模に必要な焼却炉の数として、現在稼働している施設の実績や建設費、敷地面積などから2つが妥当としています。

2つの焼却炉で構成した場合、ごみをためておくごみピットの必要容量は9日分、5千300立方メートルとしています。

この数値をもとに、新ごみ中間処理施設で採用する焼却方式について、プラントメーカーにアンケート調査を行います。

アンケートは、国内プラント竏茶=[カー18社に対して行う予定で、委員会では12月初旬にアンケート用紙を送り、来年2月に集計、3月に処理方式の選定を行う計画です。 -

伊那保育園で恒例の餅つき

伊那市の伊那保育園は、お正月を前に恒例の餅つきを25日、園庭で行いました。

伊那保育園の餅つきは、20年以上続く恒例の行事です。

25日は、もち米2升が用意され、年小から年長園児およそ30人が、1人10回ずつ餅をついていきました。

園児らは、餅の周りを囲み掛け声をかけていました。

伊那保育園では、「季節の行事を大切にしながら、食について学ぶ機会にしていきたい」と話していました。 -

母校の伊那中で柘植伊佐夫さん講演

ドラマや映画でヘアメイクや衣装などを担当する、柘植伊佐夫さんの講演会が、16日、伊那市の伊那中学校で開かれました。

今回のPTA講演会は、伊那中の卒業生でもある、柘植さんの話を通して、子どもたちに夢や希望を持ってもらおうと開かれました。

柘植さんは、伊那市山寺出身の51歳。

現在、東京でヘアメイクなどの会社を経営し、NHK大河ドラマ「龍馬伝」や来年放送の「平清盛」の人物デザインを監修しています。

柘植さんは、「映画やドラマは多くのスタッフが関わる仕事。それぞれのスタッフの人間関係が作品に反映される」と話していました。

講演会の最後に、母校の後輩に向け、「自分を試す事、そして、挑戦している人を応援する事が人生において大切な事」とアドバイスしていました。 -

納税表彰式

納税意識を高める活動への功績のあった個人や団体などを表彰する、納税表彰式が15日、伊那市のいなっせで行われました。

納税表彰式は、毎年、「税を考える週間」に合わせて行われています。

伊那税務署管内では、伊那法人会副会長の赤羽廣治さん、上伊那青色申告会連合会副会長の酒井米男さん、伊那間税会副会長の森本光洋さんの3人が表彰されました。

伊那税務署の竹入一美署長は「皆さんのご尽力に感謝している。適切で公平な納税の実現を通じて、納税への国民の理解を得ていきたい」話していました。

受賞者を代表して森本さんは、「税を納めるより、どう使うかに、国民の目は向いているが、元になるのは納税。今日の表彰を糧に、納税意識の向上に努めていきたい」と話していました。 -

手良小児童が大豆の脱穀作業

伊那市の手良小学校の2年生は、収穫した大豆の脱穀作業を18日、学校近くの畑で行いました。

手良小では、近くに住む宮原達明さんの指導を受け、6年前から毎年2年生が大豆の栽培から加工までを行っています。

18日は、2年生29人が作業にあたりました。

作業は、乾燥させた大豆を足で踏んだり木の棒で叩くなどして殻から豆を取り出し、穴の大きさの違う2種類のふるいにかけます。

ふるいにかけた物を、古くから脱穀の時に使われている唐箕を使って細かいゴミと大豆に分けていきました。

指導にあたった宮原さんは「生産から加工までを行うことで、食べ物の大切さを学んでほしい」と話していました。

大豆は、12月に味噌や豆腐などに加工するということです。 -

東春近小学校の4年生 リンゴの収穫を体験

伊那市の東春近小学校の4年生は21日、リンゴの収穫を体験しました。

21日は、4年生57人が東春近の伊藤一路さんの果樹園でリンゴの収穫を行いました。

東春近小では、18年前から伊藤さんの協力を得て、リンゴの栽培を行っています。

今年も、4月から花摘みや摘果、葉摘みなど体験してきました。

児童らは、赤く色づいたリンゴを伊藤さんに教わりながら1つひとつ丁寧に収穫していきました。

伊藤さんによると、今年は、カメムシなどによる虫の被害がほとんどなく、おいしいリンゴに育ったということです。

東春近小では、来年1月下旬に、伊藤さんやお世話になった人を学校に招き感謝の会を開くということです。 -

上農生徒 雑穀カレーを被災地へ

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、学校で育てた雑穀を使って製品化した「雑穀カレー」を被災地に届けます。

25日は、東日本大震災の被災地、宮城県石巻市と名取市への訪問を前に結団式が行われました。

「雑穀カレー」は、去年から雑穀の活用について取り組んでいる生産環境科の作物班が作ったものです。

カレーには、もちきびやアマランサスなどの雑穀が使われています。

栄養価の高いカレーを被災地に届けたいという思いから、試食会や研究を重ね、先月レトルトカレーとして製品化しました。

販売会での売り上げ全てを今回のカレー代に充て、500食分用意しました。

27日と28日の2日間、作物班7人の他、保護者と教師の合わせて9人で宮城県の石巻北高校と宮城県農業高校を訪問します。

カレーの他に、全校生徒に呼びかけて作った寄せ書きと、試食のイベントの際に集めた義援金4万5,250円と同窓会の募金8万円も届けます。

上農高校では、訪問を通し現地で必要とされている支援や、今後の復興に向け取り組むべき課題について生徒自らが考える機会にしたいと話していました。 -

小木曽碧さん バイオリンで全国大会へ

伊那市の西箕輪小学校6年の小木曽碧さんは、12月27日に東京都で開かれる全日本芸術協会主催のヴァイオリンコンクール全国大会に出場します。

24日は、小木曽碧さんと母親の紀子さんが伊那市役所を訪れ酒井茂副市長に出場の挨拶をしました。

碧さんは、8月に開かれた関東本選小学5、6年生の部で2位となり全国大会出場の切符を手にしました。

また、11月13日に開かれた全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会でも審査員賞を受賞しています。

バイオリン以外にも、ピアノや合唱も習っているという碧さんは「バイオリンが1番上手く弾けるので好きです」と話していました。

酒井副市長は「伊那市の代表として満足な演奏ができるよう頑張ってください」と激励しました。

全国大会は、12月27日東京都で開かれます。 -

バックアップデータを県外に保管

上伊那情報センターは地震など災害発生時の業務継続対策として、行政情報などのバックアップデータを県外に保管することなどを決めました。

情報センターでは行政情報などのデータを毎日、バックアップし、耐火金庫で保管しています。

東日本大震災により行政機関の業務継続の重要性が改めて認識されたことから、バックアップデータについて県外など遠隔地のデータセンターに保管することにしました。

実施は平成24年度からで、年間100万円ほどの費用を見込んでいます。

ほかに長時間の停電対策については各市町村に自家発電が整備されていることから、定期的に必要なデータを市町村に移し、停電が復旧するまでの間、そのデータで対応するとしています。

自家発電機を設置した場合設置費用に数千万円、運用に年、数百万円かかることから、電源対策は数年後に実施する業務システム更新時が適切だとしています。 -

市町村職員 地震への備え学ぶ

東日本大震災を受け、国と県は、市町村職員や建設業者などを対象に、地震に関する講演会を、21日、伊那市役所で開きました。

講演会は、今年3月の東日本大震災を受け、市町村の担当者や建設業者等に、地震への備えとして何が必要か学んでもらおうと、国などが開きました。

中部地方整備局 飯田国道事務所の杉井淳一所長は、「道路は、人命や生活を守る上で重要なインフラ。災害時においても、車両が通れるよう確保する事が大切」と挨拶しました。

信州大学工学部の泉谷恭男教授は、地震発生のメカニズムについて講演をしました。

泉谷教授は、「今の地震の予測技術は未完成。

将来起きる地震の予測は無理」と話しました。

その上で「日本中どこでも、新潟県中越地震程度のマグニチュード7クラスの地震は突然発生する。

地震発生の予測結果などに惑わされず、古く、構造的に弱い建物に対し、耐震補強をするなど、備えておく事が大切」と呼びかけていました。 -

南福地で五平餅とそば打ちを伝えるふれあいの集い

伊那市富県の南福地で、五平餅とそば打ちを伝える、ふれあいの集いが20日、開かれました。

会場の南福地公民館には、地域住民およそ70人が集まり、そば打ちや五平餅作りをしました。

これは、世代を超えた交流をするとともに、伝統食を伝えていこうと、地区社協など3団体が開いていて、今年で5年目です。

地元で収穫した新そばと新米を使っていて、そばの打ち方などを地域の名人たちが教えていました。

南福地地区社会福祉協議会の下嶋二三雄会長は「隣近所でもなかなか話す機会がない時代なので、この集いで話をして交流を深めてほしい」と話していました。

参加者は、みんなで作った、できたてのそばと五平餅を味わっていました。 -

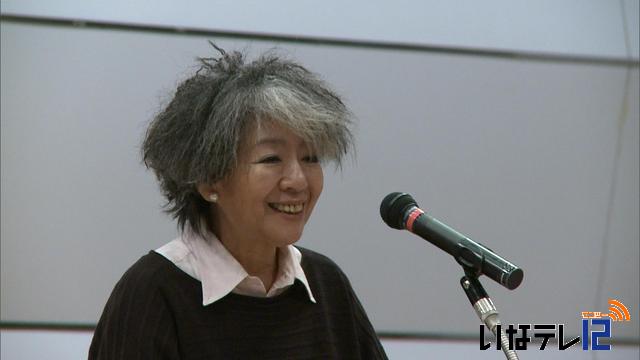

作家 落合恵子さん脱原発訴える

作家で東京家政大学特任教授の落合恵子さんの講演会が、23日伊那文化会館で開かれ、原発は、誰かが豊かになるために誰かが不幸になる犠牲のシステムだと脱原発を訴えました。

落合さんは、栃木県宇都宮出身の66歳。

元文化放送アナウンサーで、退社後は、作家活動に入りこれまでに多数の著書があります。

震災後は、被災地に絵本を贈る活動をしていて、この日は、脱原発の視点から話をしました。

落合さんは、「世の中は、権力にそむくと必ず脅迫され、脱原発をつぶそうとしている大きな力がある。推進派と反対派の本を読んで比較すると、いかにこれまで洗脳されてきたかがわかるはず。」と持論を展開し、今回の原発事故に関しては、「事実を伝えるべきで、事実を知らないと住民は何も選択できない。事故は、誰が本当で誰が本当でないかを私たちに提出してくれたかもしれない。」と話ました。

さらに落合さんは、「原発は、誰かが豊かになるために誰かが不幸になる犠牲のシステム。日本中に広まってしまったこのシステムは、私たちが変わらない限り、変わらない。」と述べ、「今生きている子どもやこれから生まれてくる子どもは、原発を選択していない」と会場を訪れた人たちに訴えていました。 -

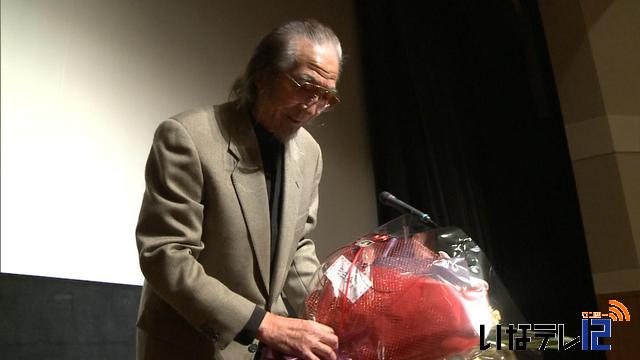

映画「いのちありて」上映

飯島町在住の映画監督、後藤俊夫さんの新作「いのちありて」が、地元飯島町文化館で23日上映されました。

後藤監督は、伊那谷の自然や伝統文化を題材に映画を撮り続けています。

上映会は、飯島町発足55周年記念として開かれたもので、多くの人たちが会場に足を運びました。

新作「いのちありて」は、伊那弥生ヶ丘高校の前身、伊那高等女学校の名古屋への勤労動員を題材にしたドキュメンタリー映画で、証言を交えながら戦争に翻弄され激動の時代を生き抜いた女学生の青春や当時の教師たちの苦悩を描いた作品です。

後藤監督は、「人の命の大切さや先人たちの声なき声を訴えた作品。今も平和の裏側には、いろいろな危険が押し寄せている。戦争を二度と繰り返さないためには、歴史を振り返って学ぶことが大切」と話しました。

上映を前に、名古屋に動員された同期会、三三会のメンバーから映画の題材に取り上げてもらったお礼にと花束が贈呈され、会場は大きな拍手に包まれていました。 -

村が年末の集中滞納整理実施へ

南箕輪村は来月15日から、年末の集中滞納整理に取り組みます。

村の職員でつくる未収金徴収特別対策チーム会議が24日開かれ、滞納整理について協議しました。

平成22年度までの滞納金額は、村民税など税金がおよそ1億8千万円、保育料などの料金を含めるとおよそ2億円です。

年末の集中滞納整理の対象は、平成22年度分と23年度分の税金と料金です。

係長以下の職員62人が2人1組で対象者宅を訪問します。

昨年度実施した集中滞納整理は、対象者93人、滞納額およそ630万円、徴収額はおよそ87万円で、徴収率は13.87%でした。

集中滞納整理は12月15日から来年1月16日までで、対象は去年とほぼ同じ件数を見込んでいます。 -

伊那市公印の管理体制を改善

伊那市は、公印の不正使用による公文書偽造事件が発生したことを受け、公印の管理体制を改善しました。

これは24日市役所で開かれた定例記者会見の中で、白鳥孝市長が発表しました。

伊那市で今年9月に、市の職員が友人に頼まれ公文書を偽造する事件が発生したことを受けて、市が、再発防止のために、公印の管理方法を改善しました。

課専用の市長印を原則として部ごとに統合し、37個合った公印を15個減らして、22個にしました。

時間外はキャビネットに公印を保管し官守者が鍵を管理すること、証明事務などであっても、管守者または管守補助者の承認を経て押印するなどとしています。

白鳥市長は、「二度と偽造事件が起きないように、研修会を開いたほか、システム的にも改善した」と話していました。 -

第2次伊那市地域情報化計画案を答申

ITを活用した伊那市の一体感と活性化を実現するための地域情報化計画について検討してきた審議会は、24日、計画案を、白鳥孝市長に答申しました。

24日は、伊那市地域情報化審議会の廣田満会長から、白鳥市長に検討結果が答申されました。

答申されたのは、平成24年度から28年度までの第2次計画案です。

伊那市地域情報化計画は、平成19年3月に第1次計画が策定され、行政・福祉・医療などのサービスの連携を目的としたネットワークの整備や、コンビニエンスストアと連携したサービスの提供などが進められてきました。

第2次計画の具体的な取り組みとしては、小中学生やその保護者を対象にしたネットマナー・セキュリティに関する教育、地域全体の情報の入り口となるウェブページ「地域ポータルサイト」の構築などを上げています。

また、震災などを受けて、コミュニティFM局の開局についても検討するとしています。

白鳥市長は、「情報は、日常でも、災害時も、生活するうえで重要なもの。この案を、情報化を作り上げるための基礎にしていきたい」と話していました。

伊那市では答申を参考にして、来年3月には計画を策定する予定です。

1812/(木)