-

地蜂の巣の重さ競う

地蜂の巣の重さを競うコンテストが23日、伊那市西箕輪のみはらしファームで行われました。

午前8時過ぎ、次々と段ボールに入れられた蜂の巣が持ち込まれ、煙幕で蜂を気絶させてから巣を取り出し重さを測っていました。

今年で14回目となるコンテストは、地蜂とも呼ばれるクロスズメバチの巣の重さを競うもので伊那市地蜂愛好会が毎年この時期に行っています。

今年は、伊那市を中心に諏訪地域などから28人がエントリーしました。

地蜂の巣は、7月初旬に野山で採取し、蜂にエサをやって徐々に成長させます。

今年は、夏の暑さで育てるのに苦労したという事ですが、蜂のエサとなる昆虫が多く、蜂にとっては良い環境だったということです。

審査の結果、伊那市地蜂愛好会会長の小木曽大吉さんが初優勝を果たしました。

巣の重さは5.87キロでした。 -

夏の電力不足 売上に影響なし46.6%

アルプス中央信用金庫がまとめた中小企業景気レポートによりますと、今年の夏の電力不足は売上に影響ないと答えた企業が全体の46.6%だったことがわかりました。

景気レポートは「あるしん」が4半期に1度発表しているもので今期7月から9月までの3か月間は、特別調査として、電力不足に伴う中小企業への影響と対応についてまとめました。

それによりますと電力不足による売上高への影響は

「ない」が46.6%「どちらともいえない」が40.7%「減少要因」は10.3%でした。

また、電力不足を受けての対応については、「節電」が82.1%「クールビスの実施」が18.4%でした。

他に電力不足への有効な対策と考えるものについては、「太陽光、風力などの再生可能エネルギーの導入」が75.8%「原子力発電の安定的な再稼働」

が30%となっています。

この他今期の業況については、良かったとする企業が15.5%悪かったとする企業が49%でした。

これによる業況判断指数はマイナス33・5で前期より15.6ポイント改善しています。

あるしんでは、景況感は依然として厳しい状況にあるものの、部品調達の立て直しや消費の緩やかな回復により業況は持ち直したとしています。 -

まちじゅう美術館 審査会

伊那市内の保育園児から絵を募集し、店舗に飾るまちじゅう美術館の審査会が21日伊那商工会館で開かれ、65作品が最優秀の会頭賞などに入賞しました。

会頭賞には、西春近南保育園のこたぎりれなちゃんの作品。

西春近北保育園のとだみゆちゃんの作品。

美篶保育園のやのあらたちゃんの作品。

緑ヶ丘敬愛幼稚園のカラサワマリエちゃんの作品。

竜東保育園のさくらいともやちゃんの作品の5つの作品が選ばれました。

まちじゅう美術館は、保育園児の絵を通して商店の活性化をはかろうと伊那商工会議所が開いていて今回で10回目の節目となります。

市内すべての保育園・幼稚園から668点が集まりました。

21日は、洋画家の須沢重雄さんを審査委員長に約10人が審査にあたりました。

入賞作品は、タウンステーションで、その他は、市内55店舗で11月に展示されることになっています。 -

野村陽子植物細密画館 来館者10万人突破

伊那市西春近のかんてんぱぱガーデン内にある野村陽子植物細密画館が、開館からおよそ2年で22日、来館者10万人を突破しました。

10万人目の来館者に、箕輪町出身で山梨県在住の植物細密画家、野村陽子さんから記念品が贈られました。

10万人目となったのは、友人に誘われ初めて訪れたという三重県津市の向田清子さんです。

向田さんには、フクジュソウを描いた野村さんの作品の複製版画が贈られました。

植物細密画館は、2009年11月3日の開館から、まもなく2年を迎えます。

身近な植物をテーマに描かれた野村さんの作品を常設展示していて、年3回ほど作品の入れ替えをしています。

現在は開館2周年記念展として原画44点が展示されています。 -

伊澤修二の縁で国際交流

旧高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた、伊澤修二の縁による国際交流会が21日夜、伊那市高遠町の仙醸蔵で開かれました。

高遠町を訪れたのは、アメリカ・ボストンにあるブリッジウォーター州立大学のフレッド・クラーク副学長ら4人です。

この日は、伊澤修二の生前からある、株式会社仙醸の旧酒蔵で交流会が開かれ、およそ50人が参加しました。

ブリッジウォーター州立大学は伊澤修二の留学先で、伊那市の市民グループ「伊澤修二を学ぶ会」は3年前に大学を訪れるなど大学と親交を深めています。

今回は、大学教授らが伊澤修二記念音楽祭に合わせて来日したことから交流会を企画しました。

会では、仙醸の黒河内貴社長が英語で酒蔵の紹介をしました。

また、交流の中心で東洋史の研究をしているウィンカイ・トゥ教授が、日本とアメリカの交流の歴史について説明していました。

参加した人たちは、歴史ある酒蔵の中、英語で交流を深めていました。

フレッド・クラーク上席副学長は「伊那市を訪れる事はとても特別な事。ぜひ伊那市のみなさんも大学に来てもらいたい」と話していました。

学ぶ会の米山喜雄代表は「もし交流がこの先も長く続いていくなら、子ども達が行き来できるような環境を作っていきたい」と話していました。

学ぶ会では、ブリッジウォーター大学を訪問するなど今後も交流を深めていきたいとしています -

第25回伊澤修二記念音楽祭

伊那市の高遠町文化体育館などで22日「第25回伊澤修二記念音楽祭」が開かれ、地域の小・中学生や東京芸術大学の学生らが演奏を披露しました。

記念音楽祭は、伊澤修二の功績を称え毎年開催されているもので、今年で25回目になります。

小学生はこの日のために、東京芸術大学の山下薫子准教授から指導を受けていて、この日はその練習の成果を披露していました。

高遠小学校の5年生は、戦争・平和をテーマに音楽劇を披露しました。

児童らは劇のために戦争や沖縄について学んでいて、劇の最後には子ども達が世界平和を訴えていました。

会場を訪れたある女性は「伊澤修二の残したものがこうして子ども達に引き継がれているということはとても意味のある事だと思う。これからも続けてほしい」と話していました。

会場の高遠町文化体育館にはおよそ1000人が集まり、劇や演奏に聴き入っていました。 -

神子柴遺跡について学ぶ

貴重な石器が数多く出土している、南箕輪村の神子柴遺跡について学ぶ講演会が22日、神子柴公民館で開かれました。

会場には区民などおよそ30人が集まり、長野県立歴史館の贄田明さんから説明を受けました。

神子柴遺跡は、旧石器時代から縄文時代にかけて作られたと推測される石器が、傷の少ない状態で数多く出土している珍しい場所で、「神子柴系石器」と名前が付けられています。

贄田さんによりますと、神子柴遺跡の石やりは、精密で薄いものが多いということです。

また、神子柴遺跡で見つかった石器には新潟県の石が使われていて、贄田さんは「新潟でつくられた石器が何らかの理由で神子柴遺跡に集まってきた可能性がある」と話していました。

贄田さんは「日本の歴史上で、旧石器時代と縄文時代の区分に関わる非常に重要な遺跡。多くの人にこの遺跡の素晴らしさを知ってもらいたい」と話していました。 -

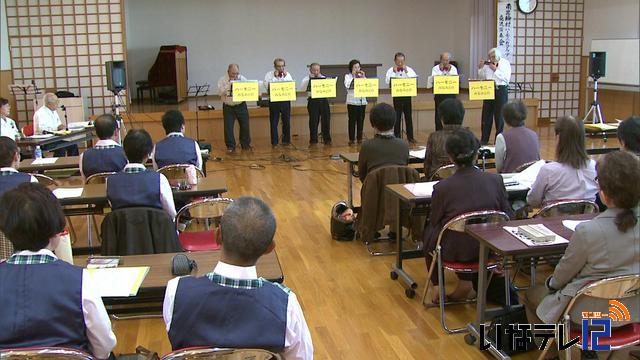

ハーモニカクラブ交流演奏会

南箕輪村で活動する、ハーモニカ愛好者グループが一堂に会した交流演奏会が、16日、南箕輪村公民館で開かれました。南箕輪村には、公民館の「ハーモニカ講座」の修了生有志で作る、グループが5つあります。

普段は、それぞれのグループが、上伊那各地の福祉施設などで ボランティア演奏などの活動をしています。

交流演奏会は、技術向上や情報交換を目的に、去年初めて開かれました。

この日は、4グループ、およそ40人が参加し、童謡や唱歌など、31曲を発表しました。

ある参加者は「それぞれのグループやメンバーの技術を上げ、いつかは、村民センターで、合同発表会を開きたいです」と話していました。 -

HANAHAUポリネシアンレビュー30日に発表会

フラダンスとタヒチアンダンスの教室「HANAHAUポリネシアンレビュー」の発表会が30日、駒ヶ根市文化会館で開かれます。

HANAHAUは、伊那市と飯田市に教室を置くグループで、30日は合同の発表会が開かれます。

メンバーは4歳から70代まで幅広く、伊那教室にはおよそ20人が通います。

21日は伊那教室に通うメンバー8人が、本番に向け練習しました。

8月に飯田市で開いた発表会で、訪れた人から感動したという声が多く寄せられたことから、上伊那の人にも見てもらいたいと思い急遽発表会を開く事にしました。

伊那教室の代表を務める宮崎祥子さんは「南国のゆったりしたリズムからタヒチアンの激しい踊りまで様々。是非多くの人に見てもらいたい」と話しています。

HANAHANUの発表会は30日日曜日駒ヶ根市文化会館大ホールで開かれます。 -

中尾歌舞伎 秋季公演まで2週間

11月6日の中尾歌舞伎秋季公演まで2週間。

昨夜は、役者たちの衣装合わせが行なわれました。

着付けを担当するのは、地元中尾の山崎咲子さんと加藤ふたば二葉さんです。

昭和61年の復活以来、20年以上にわたり裏方として舞台を支えています。

衣装をつけてもらい子どもたちもやる気まんまんです。

11月6日の演目は、「恋女房染分手綱 重の井子別れの段」。

母親の重の井が、わが子三吉に名乗ることもできずに別れていくという子別れのストーリーです。

衣装をつけた役者たちは、師匠の西村清典さんの指導のもと、稽古に励んでいました。

中尾歌舞伎秋季定期公演は、11月6日に中尾座で開かれます。 -

旧井澤家住宅祈祷札 一般公開

平成16年、旧井澤家住宅を全面改築するための解体作業で天井裏から発見された祈祷札が、22日から伊那市西町の旧井澤家住宅で一般公開されます。

祈祷札は、大般若経を転読し、村の安全や五穀豊穣を祈った際に使われていたものと見られ、古いもので元文3年、1737年のものがあります。

祈祷札は、65枚見つかり、今回はそのうち20枚が展示されます。

伊那部宿に詳しい久保村覚人さんは、井澤家の建築された時代を特定するのに重要な資料。

当時の井澤家が裕福だったこともうかがい知ることができると話しています。

また今回は、井上井月が句に読んでいる江戸時代の漢詩人、大窪詩仏の屏風も公開されます。

伊那部宿を考える会の森功会長は、「所蔵品を本格的に公開するのは、今回が初めて」と話しています。

旧井澤家の所蔵品展は、22日から30日まで開かれます。 -

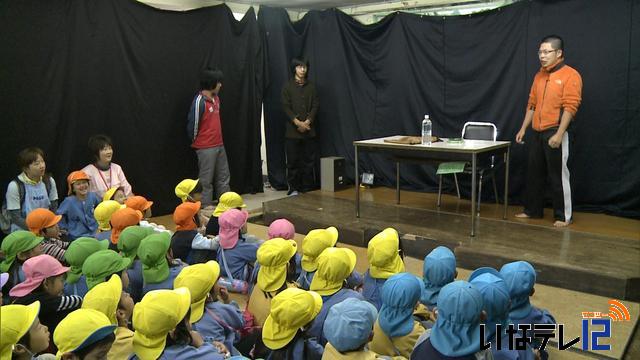

信大農学部と西箕輪保の園児 中原寮で交流

南箕輪村の信州大学農学部の学生は21日、学校近くの西箕輪保育園の園児と交流をしました。

21日は、年中と年長園児およそ90人が、中原寮を訪れました。

信大と西箕輪保育園は、季節の行事など年間を通して交流しています。

今回は、今週23日に開かれる中原寮祭を前に、中原寮がどんなところなのか園児達にみてもらおうと開かれました。

交流では、東日本大震災が起きたことを受け、地震発生時にどんな行動をとればいいかを、学生らが園児達に分かりやすいように劇で説明しました。

劇は、安心安全の神様が現れてどんな行動をとればいいか教えてくれるというもので「すぐに机の下に隠れること」「万が一の際は大人の指示に従ってみんなで助け合うこと」などと園児達に呼びかけていました。

交流の最後には手づくりのクッキーが園児達に配られました。 -

伊那愛石会の第51回水石展

伊那愛石会の第51回水石展が、22日と23日の2日間、伊那市の坂下公会堂で開かれます。

会場には、会員が天竜川水系で見つけた石32点が並んでいます。

伊那愛石会は、上伊那地域の住民18人でつくられています。

ある会員は「石の種類は450種類ほどあるが、なかでも三峰川は多くの種類の石がとれる」と話します。

並べられているのは、石にくぼみができた水溜まりと呼ばれる物や山の形をした山型の物、色のついた色彩石など様々です。

入賞した物のうち、伊那ケーブルテレビジョン賞には、伊那市の飯島尚美さんの作品が選ばれました。

飯島さんは、水を入れると実際の湖に山が映っているように見えるところが気に入っていると話していました。

伊那愛石会の第51回水石展は22日と23日の2日間、伊那市の坂下公会堂で開かれます。 -

伊那愛樹会が盆栽展

丹精込めた盆栽の展示会が21日からいなっせで始まりました。

伊那市や箕輪町の愛好者でつくる伊那愛樹会が毎年この時期に開いています。

今年は、天候不順で管理に苦労したというこでが、松を中心に手塩にかけて育てた30席が並んでいます。

古いもので120年から130年たっているものもあるということで、会では、「自分なりに形を作り、年々良くなっていく様を見るのが醍醐味」と話しています。

この盆栽展は、23日日曜までいなっせで開かれています。 -

環境や省エネについて考える 伊那市環境展

環境や省エネについて考える伊那市環境展が16日、伊那勤労者福祉センターで開かれました。

環境展は、民間団体や、行政などが環境問題について考えようと開いたもので24のコーナーが設けられました。

このうち伊那市の主婦などでつくるグループは、手づくりエコ体験として、古布を使ったはたき作り教室を開きました。

このグループは母親の手作りの品を子どもたちに伝える活動をしていて「物があふれている時代に捨ててしまうような古布でも、リサイクルすることで有効に活用できる」と話していました。

また伊那市連合衛生自治会ではゴミ分別クイズが行われ、訪れた人がクイズに挑戦していました。

衛生自治会では、「これまで分けて出していた新聞紙とチラシが10月から一緒に出せるようになったことから、様々な機会にPRし、住民に周知していきたい」と話していました。

他に県によるエコとく診断のコーナーでは、省エネアドバイザーが家庭でできる省エネ術や節約法をエネルギー使用量のグラフなどを使いながらアドバイスしていました。

訪れた人たちは、各コーナーをまわりながら環境問題や、省エネについて理解を深めていました -

伊那高女題材 後藤監督映画「いのちありて」完成

飯島町在住の映画監督、後藤俊夫さんが手掛けた、伊那弥生ヶ丘高校の前身、伊那高等女学校の学徒動員を題材にしたドキュメンタリー映画が完成しました。

20日、伊那弥生ヶ丘高校の人権平和学習として、伊那文化会館で映画が初めて上映されました。

作品は「いのちありて 伊那高女 学徒勤労動員の記録」です。

弥生ヶ丘高校の前身、伊那高等女学校の学徒勤労動員を題材にしています。

伊那高等女学校の第33回生は、昭和19年に学徒動員で名古屋市の航空機製造工場で働き、空襲で生徒1人が死亡しました。

映画は、第33回生がつづった文集「いのちありて」を基に、証言や現在の高校の様子などでまとめられていて、弥生ヶ丘高校の生徒9人もナレーションや朗読で出演しています。

映画は同日朝完成したばかりということで、上映後、後藤監督と映画に出演した生徒は、作品について懇談していました。

映画「いのちありて」は11月末、DVDでの販売を予定しています。 -

雨どい・側溝などの放射線量測定

長野県は、空間放射線量が高い恐れのある、雨どい・側溝・草地などの測定を、20日、中南信の県の施設で行いました。伊那合同庁舎では、問題はありませんでした。

20日は、県の職員が、持ち運びできる高性能な測定器を使って、草地や側溝などの空間放射線量を測定しました。

この測定は、19日から、県内10の県施設を対象に行われています。

19日は、中南信5地域が対象で、伊那合同庁舎でも測定が行われました。

測定は、局地的に放射線量が高くなるおそれがあるといわれる雨どい・側溝などについて問題がないか確認しようと行われました。

合同庁舎では、月に一度の建物屋上・地上1メートルの定点調査に加えて、今回、草地・側溝・雨水ますの、地表と地上1メートルの高さで測定が行われました。

職員は、それぞれ5回測定し、その平均を記録していました。

伊那合同庁舎では、いずれの測定箇所でも、0.06縲・.08マイクロシーベルトで、定期的に測定している数値と比較しても差はなく、健康に問題のないことがわかりました。

長野県では、これらの測定結果などを、随時、県のホームページで公開しています。 -

西春近北小児童が林業体験

伊那市の西春近北小学校の5・6年生は、みどりの少年団の活動の一環で、20日、地域の山林の枝打ち作業などを行いました。

西春近北小学校は、緑化活動を行うみどりの少年団を結成しています。

その活動の一つとして、毎年、地域の山林の整備を行っています。

20日は、5・6年生66人が、ノコギリを使って枝打ちや、間伐を行いました。

整備したのは、西春近財産区が管理している沢渡区柳沢のモクナイ平と呼ばれる一帯の、9年生のヒノキ林50アールほどです。

西春近財産区の議員10人ほどが参加し、子どもたちに指導しました。

議員は、「節のない木を育てるために枝打ちが必要」「木がたくさん光をあびて大きく育つために、間伐が必要」などと子どもたちに説明していました。

6年生は、去年も林業体験をしているということで、慣れた様子で枝打ちをしていました。

子どもたちは、20日、平成18年豪雨で被害を受けた柳沢の前沢川の復旧の様子も見学していて、財産区の橋爪俊夫議長は、「作業を通して、ふるさとの自然を大切に守ろうという気持ちを育てて欲しい」と話していました。

なお、11月1日には、西春近南小学校の児童も、林業体験を行うことになっています。 -

昭和22年美篶小卒業生 母校訪れる

昭和22年3月に、伊那市の美篶小学校を卒業した同窓生らが、19日、母校を訪れ、当時を懐かしみました。

昭和22年3月の、美篶小学校の卒業生は、現在76歳から、77歳になります。

19日は、6年3組の同窓会が開かれ、10人が母校を訪れました。

当時の面影が残されているのは、二宮金次郎の像、桜の木、美篶資料館の玄関部分のみです。

金次郎像については、美篶資料館専門委員会の矢島信之さんが解説しました。

矢島さんによると、戦中の小学生は、二宮金次郎の像に、登校時、下校時と頭を下げていたということです。

和17年の写真では、金次郎像は銅像ですが、昭和20年の写真では石像に変わっていることから、銅像は金属が必要な戦争中に、供出されたと考えられると話していました。

小学校在学中に、銅像から石像に変わっていると説明を受けると、卒業生たちは、当時の記憶をたどり、像の前で二宮金次郎の歌を歌ったり、写真撮影などをして、当時を懐かしんでいました。 -

西春近北小 働く自動車見学

伊那市西春近北小学校の児童は19日、社会科見学で、ダンプカーやショベルカーのミニチュアが並ぶ伊那市荒井の博物館を見学しました。

1万点のミニカーが並ぶ、伊那市荒井の「はたらくじどうしゃ博物館」。

この博物館にこの日、西春近北小学校3年くぬぎ組の児童が見学に訪れました。

博物館を営む土田健一郎さんは、子供達に楽しみながら見学してもらおうと、カンボジアなどで使われている地雷除去機を紹介し、そのミニチュアを子供達に探してもらいました。

子ども達は、1万点のミニカーの中から色や形を確かめながら地雷除去機を探しだしていました。

見学を終えた児童は、土田さんが運転するショベルカーからお茶を注いでもらいました。

土田さんは「建設機械は、道路や建物を造るだけでなく、地雷除去や災害復旧など、人命救助にも使われている事を子供たちに知ってもらいたい」と話していました。 -

みのわ健康アカデミー卒業生の集い

箕輪町が2005年からシニア世代を対象に行っている健康教室「みのわ健康アカデミー」の卒業生の集いが19日に開かれ、継続的な健康づくりのための活動が紹介されました。

卒業生の集いは、教室終了後も継続して健康づくりをしていこうと「みのわ健康アカデミーフェスティバル」と題して毎年行われていて今年で3回目になります。

これまで273人が卒業し、この日はこのうち115人が参加しました。

卒業後も自主的に健康づくりを行っているグループも多く、その活動の輪を広げようと事例発表が行われました。

活動を発表した1期生のグループは、週に2回集まってウォーキングを行い、今年の秋には赤そば畑を歩くウォーキングイベントを開きました。

誰でも気軽に来てもらえるように、申込や受付をなくしたところ、卒業生以外の一般も含め60人以上が参加したという事です。

町では、教室終了後も自主的な健康づくりの輪を広げ、健康、長寿の町づくりをしていきたいという事です。 -

南アルプスの紅葉 見ごろ

南アルプスの紅葉が見ごろを迎え、林道バスからは、赤や黄色に色付いた木々を楽しむことができます。

林道バスは伊那市長谷戸台口から標高2032メートルの北沢峠まで、およそ22キロを結んでいます。

南アルプスは紅葉が見ごろとなっていて木々が色付いています。

林道沿いでは色付いたダケカンバや、カツラなどが広がる南アルプスの大自然を望むことができます。

林道の途中、景色の良い所ではバスが止まり、乗客が紅葉を楽しみます。

林道バスは紅葉が楽しめる11月上旬まで運行を続けるということです。 -

上伊那産の小麦「ハナマンテン」の麺 試食

上伊那産の小麦「ハナマンテン」のブランド化を図ろうと、その小麦で作った商品の試食会が19日、JA上伊那本所で開かれました。

小麦ハナマンテンは、長野県が麺専用に育成した品種で全国で伊那市、箕輪町、南箕輪村だけで栽培されています。

19日は、ハナマンテンによる地域の特産品の開発を進めようと、伊那市農業振興センターなどが、試食会を開きました。

試食会には飲食店や、栄養士、生産農家などおよそ30人が集まり麺を味わいました。

用意された商品はラーメンやうどんの他、ローメン、ソフト麺などです。

ハナマンテンは平成16年に県が育成した際、JA上伊那などがその普及促進を決め、伊那市などの農家が栽培を始めたもので、今年は、およそ850トンの収穫があったということです。

タンパク質の一種、グルテンが普通の小麦より豊富で粘りが強く、加工した際、コシがある麺になるのが特徴だということです。

JA上伊那では、ハナマンテンで作られた商品を学校給食への提供や、ローメンに使うなど地産地消の拡大につなげるとともに、上伊那の特産品としてブランド化を図りたいとしています。 -

親子が民芸品作りに挑戦

伊那市東春近下殿島の親子が19日、クルミやカシの実などを使った民芸品作りに挑戦しました。

民芸品作りは、地域住民の交流を深めようと、伊那市社会福祉協議会などが開いたもので会場となった下殿島公民館には、およそ40人が集まりました。

講師を務めたのは、趣味で民芸品作りを行っている、田中豊文さんです。

今回作ったものは田中さんが考えたもので、クルミやカシの実など自然の素材が使われています。

参加した親子は楽しみながら、田中さんに教えられたとおり民芸品を作っていました。

作ったものは、胴体がクルミで顔がカシの実の鶴と、胴体がクルミで頭がマメでできた亀です。

田中さんは、「身近にある素材も工夫して手を加えれば立派な作品になる。子どもたちに手作りの楽しさと大切さを知ってもらいたい。」と話していました。

今回作った民芸品は、23日に下殿島公民館で開かれる地区の文化祭で展示されるということです。 -

竜東地区3つの保育園の統合計画に関して保護者会と白鳥孝伊那市長との懇談会

伊那市の竜東地区3つの保育園の統合計画に関して、保護者会と白鳥孝伊那市長との懇談会が17日、伊那市役所で開かれました。

懇談会は、冒頭のみ公開で、統合計画の対象となっている伊那北保育園、伊那東保育園、竜東保育園の保護者会長と市長が意見を交換しました。

伊那市は、行政改革大綱と保育園整備計画に基づき、▽伊那東保育園を廃園し竜東保育園と統合すること▽竜東、伊那北両園を建て替え耐震化することを計画しています。

懇談会終了後の取材によりますと、保護者会からの「伊那東保育園を廃園せずに、公設民営での運営は可能か」との質問に対し、白鳥市長は「民設民営でなら検討できるのではないか」と答えたということです。

他に保護者側からは「竜東保育園周辺の駐車場を整備・確保してほしい」「建物は平屋建てにしてほしい」などの要望が出されたということです。

伊那市では、「保育園の統廃合について基本的な方針は変えられないが、今後も要望があれば意見交換の場を設け、理解してもらえるよう努めたい」と話しています。 -

東春近公民館主催の防災講演会

相次ぐ地震の発生を受け、事前準備やいざというときの心構えなどを学ぶ防災講演会が18日、伊那市の東春近公民館で開かれました。

講演会は、住民に防災意識を高めてもらおうと東春近公民館が開いたものです。

会場には、およそ30人が集まりました。

長野県自主防災アドバイザーで東春近郵便局長の小林眞由美さんが講師を務め、「地震・・・その時に備えて」と題し話をしました。

小林さんは「地震が起きたらまずは火を消して、トイレなどの柱の多いところに身を寄せる。出口を確保するためにドアを開けておくこと。避難する際は、避難場所が家族に分かるように、メモを残すとよい」と話しました。

他に「自主防災は、まずは自分の身を守ること。その後、公の機関がくるまで隣近所で助けあうように」などと話していました。 -

紅葉とそばを楽しむ~行者そば祭り

行者そば祭りが、16日、伊那市荒井内の萱で行われました。

この日は、市内外から多くの人が訪れ、秋空の下でそばを味わいました。

行者そばは、昔、修行に向かう途中の行者が、内の萱でもてなしを受け、そのお礼に種を置いていき、村人が大事に守り育てたものだと言われています。

内の萱では、この地域を行者そば発祥の地として活性化させるため行われていて、今回が25回目です。

現在では、地区内でそばを作る人も減ってきているということで、祭りでは、広く伊那地域でとれたそばを使っています。

昨日はおよそ2千4百食が用意されました。

転勤で神奈川県から訪れた家族は、「天気も良く、紅葉を見ながら、外で食べるそばはとてもおいしいです。」と話していました。 -

雅楽とイルミネーション競演

イルミネーションフェスティバル開催中の南箕輪村大芝高原で、16日に世界最古のオーケストラといわれる雅楽の演奏会がありました。

きらびやかなイルミネーションの光に包まれた高原に古式ゆかしい雅楽の音色が響いていました。

この演奏会を開いたのは、上伊那地域の神職らで組織されている伊那雅楽会で、神社の祭典での演奏や去年からは介護施設の慰問も行なっています。

暗闇にきらめくイルミネーションの光の中、古典楽曲のほか、ポップスなども演奏され、公園を訪れた多くの人が足を止め、幽玄で幻想的な響きに耳を傾けていました。

演奏の途中には、中学生の巫女による浦安の舞もあり、観客からは拍手が送られていました。

伊那市出身のピアニスト、平澤真希さんは、タイやラオスに伝わる民族楽器ケーンでゲスト参加しました。

ケーンは、吹いても吸っても音が出る楽器で、雅楽で使う笙の原型といわれています。

伊那雅楽会では、「社会貢献活動の一環。イルミネーションの明かりの中で日本の伝統にも親しんでもらえたと思う」と話していました。 -

古地図と比較 城下町を散策

デジタル化した高遠町の古い地図と現在の様子を見比べながら散策する催しが16日、伊那市高遠町で行われました。

この催しは、今と昔の街並みの様子を比較し、歴史を感じてもらおうと、高遠町図書館などが開いたものです。

16日はおよそ20人が参加し、古い地図が入力された端末機iPadなどを持ち、高遠の商店街を歩きました。

古い地図は元禄10年、1697年に書かれた城下絵図で、端末機には、その場所の歴史や文化財などが入力されているほか、自分のいる場所が表示される仕組みになっています。

参加者は、昔の街並みと今の様子を比較しながら、高遠の歴史に触れていました。 -

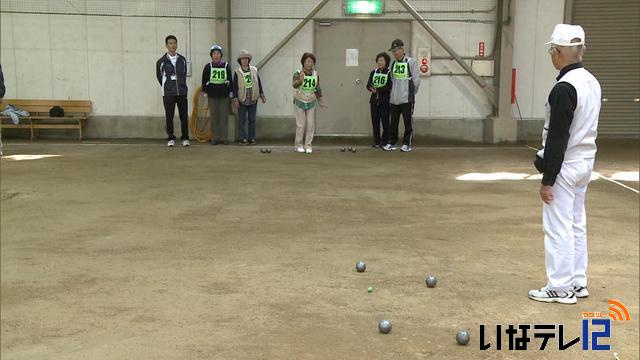

ニュースポーツで親睦を深める

南箕輪村で18日、ニュースポーツ交流会が開かれ、参加者達はスポーツを通して親睦を深めました。

交流会は、ニュースポーツに親しんでもらおうと長野県長寿社会開発センター伊那支部が毎年この時期に開いているものです。

18日は、およそ90人が参加し、囲碁ボールやペタンクなど5種類のニュースポーツを楽しみました。

このうち吹矢では、参加者たちが5メートル先の的を目がけ、アルミのパイプに紙で出来た矢を入れ吹いていました。

肺活量を増やす効果があるとされていて子どもから高齢者まで楽しめるスポーツです。

ある参加者は「力を入れることなく簡単に楽しめる。的に当たった感触が良い」と話していました。

およそ3時間参加者は親睦を深めながらニュースポーツを楽しんでいました。

2610/(日)