-

南信地域作況指数99

関東農政局は、今年の南信地域の水稲作況指数を99だったと7日発表しました。

発表によりますと、南信地域の今年の作況指数は99でした。

今年は、もみ数がやや多く、登熟がやや不良だったということです。

10アールあたりの収量は627キログラムで、平年収量の631キログラムより4キログラム減少しました。

長野県全体では作況指数は97、収量は604キログラムでした。 -

タウンステーション伊那まち一日平均28人が利用

伊那市の中心市街地再生事業の一環として今年8月にオープンした情報発信拠点施設タウンステーション伊那まちは、一日平均28人が立ち寄り、市などは「好調な出足」としています。

伊那商工会議所にまとめによりますと、11月末までに2,886人が利用し、平均すると一日に28人が利用しているという事です。

利用目的の内訳は、観光が9.8%、一般が68.8%、会議が10.8%などとなっています。

タウンステーション伊那まちは、観光案内や街の情報発信などを目的に空き店舗を利用して今年8月に設置されました。

これまで、秋市や展示会などイベントも企画されました。

また、伊那市によりますと、中心市街地にある空き店舗を借りて営業する飲食店などに対し、市が賃料の一部を補助する制度の申請は、前年度申込がありませんでしたが今年度は4件の申し込みがあったという事です。

7日の市議会一般質問で市街地活性化についての質問に答えた白鳥孝市長は「いいスタートがきれている。中心市街地再生支援事業が終了する平成24年度以降も活動が継続していくよう、市としても応援していきたい。タウンステーションの設置と、空き店舗の賃料補助申請の増加との直接的な関係性はわからないが、賑わいという観点からはいい方向に動いていると感じる」と話していました。 -

旧馬島家住宅で正月用のしめ飾り作り

伊那市高遠町の旧馬島家住宅で7日、正月用のしめ飾り作りが行われました。

高遠町公民館の手作り体験教室の一環で行われたもので、地元農家の本多利行さんが講師を務めました。

毎年恒例の講座で、この日は、20人が参加しました。

参加者は、ワラを束ねた後、丁寧になっていきまいした。

講師の本多さんは、子供のころから曽祖父に教わりながらわら細工を作っていたという事で、手際良く作り方をアドバイスしていました。

初めて作ったというある女性は「今年はいろいろあった年だったので、正月は気持ちも新たに手作りのしめ飾りを玄関に飾りたい」と話していました。 -

伊那市男女共同参画推進計画案 答申

伊那市男女共同参画推進会議は、平成24年度から5年間の男女共同参画に関する取組などをもりこんだ第2次計画案を6日、白鳥孝市長に答申しました。

この日は、推進会議の伊藤洋一会長が、白鳥市長に計画案を答申しました。

計画案は、行政、市民、事業者、教育関係者が協働で男女共同参画社会を実現していくための、目標や施策がもり込まれています。

今回新たに追加されたのは、10項目の数値目標と防災分野での男女共同参画です。

数値目標では、●「男女共同参画社会」という言葉と内容を知っている人の割合を、現在の46.8%から80%に●登録した女性が、市の方針決定の場に参画できる「女性人材バンク」の登録人数を、現在の44人から60人にするとしています。

防災分野では、消防団への女性参加の促進、災害時における男女のニーズの違いに配慮した対応などを施策としてもりこんでいます。

伊那市では、この案をもとに今年度中に計画を策定する事になっています。 -

男性介護者のつどい

妻や親の介護をしている男性のつどいが7日、伊那市まちづくりセンターで開かれました。

このつどいは、介護をしている男性が同じ悩みを語りあってもらおうと、老人保健施設はびろの里事務長の古畑克己さんが呼びかけ人となり開いたものです。

つどいには、妻や親を介護している男性のほか、保健師やヘルパーなど14人が参加しました。

参加者は、「妻が認知症になり、徘徊がひどい。」

「親が寝たきりで面倒をみているが、自分も年をとってきて、将来が不安」などそれぞれが抱えている悩みを話していました。

男性介護者は、食事の用意など家事が不慣れなほか近所つきあいが苦手で、相談相手がいないことが多いということです。

参加者は、普段人に言えないことなど同じ悩みを抱えた者同士、語りあっていました。 -

「気持ちが伝わる、ほめ方しかり方」

元伊那小学校校長の武田育夫さんによる講演会が4日、伊那市役所で開かれました。

講演会は伊那市保育園保護者連合会が開いたもので、会場には、およそ200人が集まりました。

武田さんは、元伊那小学校校長で講演では「気持が伝わる、ほめ方しかり方」をテーマに話をしました。

武田さんは、子どものしかり方について、「まず話を聞き受け入れること。その後で教えなければならないことや、自分の思いを言えばよい。子どもの話を途中で切らず最後まで、聞くことが大切。」と話していました。

また「どんなに忙しくても、子どもと向き合いコミュニケーションを図るようにすること。子どもを信じ、日頃から言葉や態度により安心感を与えることで、信頼関係が生まれる。」とアドバイスしていました。

会場を訪れた子育て中の保護者らは、メモをとったりしながら武田さんの話に耳をかたむけていました。 -

金山天一さん水泳で日本新

伊那市のテルメリゾートINAの支配人を務める金山 天一さんは、先月、三重県で開かれたオールマスターズスイミングフェスティバルin三重の男子自由形800メートルで、日本新記録を樹立しました。

金山さんは、現在46歳。週に4回程度、テルメリゾートの営業前などにトレーニングを行っています。

マスターズ水泳は、5歳ごとに区分して競技が行われます。

11月19日、20日に三重県で開かれた大会に出場した金山さんは、45歳から49歳の区分で、9分35秒06を記録し、日本新記録を更新しました。

本来、自由形を得意種目としていますが、去年5月の大会ではバタフライでも、日本新記録を出しています。

11月の大会では、200メートル自由形、400メートル自由形でも記録に挑戦しましたが、200メートルは0.2秒、400メートルは1秒、日本新に及びませんでした。

今日も、バタ足など水泳の基本からトレーニングする金山さん。記録更新への挑戦が続きます。 -

箕輪町議会12月定例会

箕輪町議会12月定例会が6日開会し、3,700万円を減額する一般会計補正予算案など17議案が提出されました。

補正予算案では、町内246基ある街灯のうち240基をLEDライトに取り替える為の工事費に980万円、箕輪北小学校の家庭科室改修工事に330万円、箕輪中学校の理科室増室工事に1,100万円などが盛り込まれています。

国の子ども手当の制度改正により、国の負担金9,200万円が減額されたことなどから、補正予算案では3,700万円の減額となっています。

箕輪町議会12月定例会は12日、13日に一般質問、19日に委員長報告、採決が行われ、閉会する予定です。 -

調停案の受け入れ再度協議

工場を閉鎖したNECライティングに対して伊那市が補助金の返還を裁判所に申し立てている問題で6日、市議会全員協議会で調停案を示しました。

NECライティングが800万円を支払う調停案を示しましたが議員が反対し再度理事者で協議することになりました。

この問題は、伊那市が去年11月に閉鎖したNECライティングに対し、補助金の全額1億5800万円余りの返還を長野地方裁判所に調停を申し立てていたものです。

先月30日に長野地方裁判所から最終的な調停案が示されました。

調停案はNECライティングが伊那市に対し800万円を支払うというものです。

800万円の根拠については1億5000万円の固定資産税の標準税率1.4%の3年半の計4.9%、780万円程度としています。

白鳥孝市長は「いたずらに長引かせることは市のイメージ悪化につながり今後の企業の誘致にも悪影響を及ぼしかねない。裁判所の案を尊重したい」と説明しました。

議員からは、「市民の税金。訴訟を起こして返還を求めるべき」など調停案に反対の意見が出されました。

市では調停案の受け入れを12月定例会に提出する予定でしたが議員からの意見を受け、議案の提出について 再度、理事者で協議することになりました。 -

小松養蜂園で蜜ろうの置物作り

来年の干支、龍を模った蜜ろうの置物作りが、伊那市御園の小松養蜂園で行われています。

置き物作りは、小松養蜂園が毎年この時期に行っているものです。

6日は、伊那市社会福祉協議会障害者社会就労センターゆめわーくの施設利用者3人が小松養蜂園を訪れ、作業を手伝いました。

養蜂園で使う蜂の巣箱をゆめわーくで作っていることが縁で、作業を手伝うようになりました。

作業は、色づけしたロウを溶かし、龍の形をした型に流し込みます。

2時間ほどで固まり、型を外して完成です。

作った置物は、今年1年お世話になった人にゆめわーくが贈るということです。 -

まっくんバス利用者増

今年10月から2台運行をスタートさせた南箕輪村の巡回バスまっくんバスの1日の平均利用者数が1台での運行時に比べ12人増えました。

まっくんバスは9月まで1台体制で運行してきましたが利用者の利便向上を目的に10月から2台体制で運行を始めました。

1日の平均利用者数は56人で、今年の4月から9月までと比べ12人増となりました。

また試験的に土日運行し、1日の平均は30人でした。

土日のバス利用が少なかったことから村では試験運行を休止しました。

村では今後、夏休みなどに土日の試験運行を実施したいとしています。 -

2012みのわ祭り 7月28日開催

来年の「みのわ祭り」は、7月28日に開催する事が、5日開かれた、実行委員会で決定しました。

5日は、来年の祭りに向けた1回目のみのわ祭り実行委員会が役場で開催されました。

会議では、祭りの開催日を7月28日とし会場については、これまで通り、国道153号バイパスをメイン会場に関係機関と調整を進めていくことが、決まりました。

2012みのわ祭り実行委員会会長の平澤豊満町長は、「自粛した今年の分も含め、2年分の活力を持って実施していきたい」と挨拶しました。

また、実行委員長に就任した唐澤修一さんは「町民、企業、行政を巻き込み、祭りを通して、地域づくり、街づくりを実践していきたい」と話していました。 -

農業公園みはらしファーム 義援金届ける

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームは、12月3日に開いた秋まつりで集めた東日本大震災の義援金8万3,069円を2日、JA上伊那に届けました。

2日は、みはらしファーム運営会議の笠松悟議長ら2人がJA上伊那本所を訪れ、JA上伊那の春日州一専務理事に義援金を手渡しました。

秋まつりは、1年の収穫に感謝しようと毎年開いています。

今年は各ブースに募金箱を設置し、イベントの参加費も合わせて8万3,069円が義援金として集まりました。

春日専務理事は「被災地で農業災害にあった人達の為に使わせていただく」と感謝していました。

義援金は、JAの組織を通じて東日本大震災の被災地に送られるということです。 -

伊那市歴史シンポジウム 戦争遺跡テーマに発表

伊那市に残る戦争遺跡をテーマにした伊那市歴史シンポジウムが3日、創造館で開かれました。

今年で14回目のシンポジウムで、今回は戦争遺跡について発表が行われました。

陸軍伊那飛行場について伊那市の元高校教諭、久保田誼さんが研究発表をしました。

久保田さんは、陸軍伊那飛行場の建設は、いかに早く飛行場を造るかというテストケースだったこと、地域住民や学生、朝鮮人を労働力として根こそぎ動員したことなどを話しました。

また、飛行機の燃料に使う代用燃料の生産が行われたことも話しました。

基調講演では、筑波大学大学院の伊藤純郎教授が戦争遺跡や信州の陸軍飛行場について話しました。

伊藤教授は、「地域学習の一環としてどんな戦争があったのか正確にとらえてほしい。平和教育として学校で取り組んでほしい」と話していました。 -

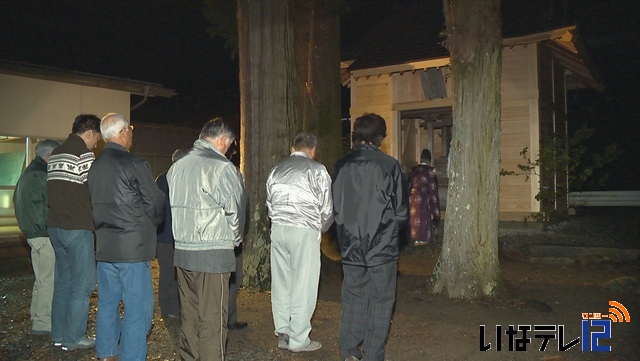

大坊浅間神社遷座式

伊那市西町大坊の浅間神社で、ご神体を仮の社殿から、本殿へ移す遷座式が3日に行われました。

午後9時、神社に宮司や改築委員会の役員が集まりました。

大坊の浅間神社は、築後およそ300年の歴史を持つ神社です。

本殿を雨、風から守る、覆殿の老朽化が進んでいたことから、地区住民でつくる氏子らは、10月から改築工事を進めてきました。

昨夜は、月明かりが照らす中、工事の間、ご神体が安置されていた、仮社殿から、本殿に移す遷座式を行いました。

ご神体を移す遷座の儀式に入ると、境内を照らしていたライトは消され、暗がりの中、ご神体は、本殿へと運び込まれました。

改築された、覆殿の大きさは、間口、奥行き共に、およそ3.6メートル、高さは、3メートル。

総工費は、330万円で地区の人達の寄付により作られたということです。 -

伊那地区防犯協会 写生大会の作品展示

伊那地区防犯協会は、小学生までの子どもを対象に開いた写生大会の作品を5日から、伊那市役所で展示しています。

市民ホールには、写生大会に参加した2歳から小学校6年生までの作品44点が並んでいます。

写生大会は、伊那地区防犯協会が子ども達の防犯意識を高めようと、先月12日に開いたもので、38人が参加しました。

このうち最優秀賞には、低学年の部で伊那東小3年の久保田達彦君の作品「あこがれのパトカー」が、高学年の部で伊那東小4年の山田安珠さんの作品「みんなを守るパトカー」がそれぞれ選ばれています。

作品展は、16日金曜日まで伊那市役所市民ホールで開かれています。 -

福祉施設製品 販売

上伊那にある8つの障害者福祉施設が製作した製品の販売が5日から、伊那合同庁舎で始まっています。

この販売会は、3日から始まった「障害者週間」に合わせ、障害者の福祉について関心を高めてもらうとともに、障害者の工賃を高めようと、4年前から行われています。

5日は、エコバックなどの布製品や菓子などが並び、県職員が買い求めていました。

県によりますと、平成22年度の施設利用者の一か月の工賃は、平均でおよそ1万2千円で、5年間と比べ、1500円ほど上がっているということです。

各施設では工賃アップのために新商品の開発などを行っているが、販路の拡大が大きな課題となっているということです。

伊那保健福祉事務所では、「どのような物を作っているのか知ってもらい、多くの人に買ってもらうことで、障害者の自立につなげていきたい」と話していました。

この販売会は、上伊那にある8つの施設が交代で開き、開催期間は、9日までの毎日、正午から午後1時までとなっています。 -

園児に地元産リンゴをプレゼント

南箕輪村西部保育園の園児に5日、地元でとれたリンゴがプレゼントされました。

リンゴは、南箕輪村営農センターの地産地消事業の一環として、村内の5つの保育園の園児にプレゼントされました。

この日は西部保育園に営農センターの宮下かつみ勝美会長や、地元農家らが訪れ、園児にリンゴを手渡していました。

宮下会長は「地元で採れた安心・安全なリンゴ。風邪をひかないよう、リンゴをたくさん食べ、健やかに育ってほしい」と話していました。

営農センターでは、プレゼント用に全部で750個を用意していて地元のリンゴを食べてもらうことで、味の良さを知ってもらい、消費拡大につなげていきたいとしています。 -

田中豊文さん縁起物づくり

伊那市東春近の田中豊文さんは、お世話になった人などに配る正月用の縁起物作りに追われています。

「がんばろう日本」と「絆」。来年用の宝船にはそう書かれた紙が飾られています。

これらの縁起物は、田中さんがデザインし、つくり方を考案したオリジナルの縁起物です。

77歳になる田中さんは、55歳のときに会社を退職し、お世話になった人たちのために、毎年ワラ細工を作っています。

オリジナルの飾りは縁起がいいと人気で、今年は、宝船70個、玄関飾り30個を作る予定です。

5日は、近くの東春近南部保育園の園児46人が田中さん宅を訪れ、田中さんが作った作品などを見学しました。

南部保育園から、縁起物をつくっている様子を見学したいという話があり、田中さんが受け入れました。

田中さんがワラをなうと、船の形がだんだん出来上がっていきます。

園児達は、興味深そうに田中さんの手つきを眺めていました。

東春近南部保育園には、完成した宝船がプレゼントされました。

田中さんの縁起物作りは、クリスマス頃まで続くということです。 -

南宮神社宝刀手入れ初公開

箕輪町の箕輪南宮神社が所有する、宝物の刀や槍などの手入れが、4日、木下公民館で行われ、初めて一般に公開されました。

南宮神社では、古くは、室町時代末期に作られたと推測される、刀などを宝物として所蔵しています。

現在、神社所有の宝刀7点は、保管状況がより良い、箕輪町郷土博物館に預けられ、年2回、氏子総代など関係者の立会いのもと、手入れが行われいました。

見学会は、多くの地区住民に、宝刀を身近に感じてもらい、神社の歴史を理解してもらおうと初めて開かれました。

この日は、下諏訪町の研師、岩村茂孝さんが宝刀を箱から取り出し状態を確認しながら古くなった油をとり、新しい油を刀を塗っていました。

岩村さんは、手入れの途中、「竜の絵や、魔よけの文字が刃に刻まれている。これは、神事の舞などのときに使われたと推測される」、「昔は、使う人の体格に合わせ刀を短くした」などの解説を交え作業をしていました。 -

伊那ファイターズ卒団式

上伊那の中学生を対象にした硬式野球チーム「伊那ファイターズ」の卒団式が4日、箕輪町の伊那プリンスホテルで行われました。

式には、チームの関係者や保護者など、およそ100人が出席し、中学3年生の卒団を祝いました。

今年の伊那ファイターズは、3年生が5人と少ないながらも、例年以上にまとまったチームで、夏の大会では、信越地区3位となり、2年連続3回目の全国大会出場を果たしました。

伊那ファイターズ代表の登内英夫さんは「チームで学んだ、勝利への精神と努力を忘れず、より磨きをかけ、これからの人生を歩んでほしい」と挨拶し、一人一人に修了証を手渡しました。

浦野博監督は、卒団する5人との思い出を振り返り、これからの野球人生にエールを贈りました。

卒団する5人を代表して、前主将の中島大地くんは、「チームでの3年間は野球ばかりでなく、人間として大きく成長できました。」と話し、残った後輩たちに向け「全国大会出場を目標に練習に励んでください。」と激励しました。 -

上伊那教育会郷土研究部が研究発表

上伊那地方の気象や植物などについてまとめた「上伊那誌自然編」の編纂を検討している上伊那教育会郷土研究部は4日、伊那市創造館でこれまでの研究結果を発表しました。

上伊那誌自然編は、1962年、昭和37年に発行されました。

発行からおよそ50年が経過し、自然環境が変化してきていることから、上伊那教育会郷土研究部では上伊那誌自然編の編纂を検討しています。

4日は、それにともない、これまでの研究結果の発表などが行われました。

上伊那誌自然編で植物について執筆した柄山祐希さんは、この50年の間に変化した自然の様子などについて話をしました。

ほかに気象の研究では、飯田市の気温が上昇している理由について、地球温暖化ではなく、建物が増え都市化したことが原因ではないかと話していました。

郷土研究部では、今後現地調査など、上伊那誌自然編の編纂に必要なデータを揃えていくということです。 -

芸術文化団体が成果披露

伊那市の芸術文化団体が日頃の成果を発表する、伊那市民芸術文化祭が3日と4日の2日間、伊那市のいなっせで開かれました。

伊那市民芸術文化祭はNPO法人伊那芸術文化協会が開いているもので、今年で8回目となります。

会場のいなっせ展示場には、生け花や写真、絵画など様々なジャンルの作品が並べられました。

またステージ発表ではクラッシックバレエなど2日間で18団体が出場し日頃の成果を披露していました。 -

かいご家で焼きいも大会

南箕輪村田畑の宅老所かいご家で、近くの保育園児を招いて焼きいも大会が1日開かれました。

かいご家が野菜を育てている畑に、南部保育園の年長園児が訪れました。

かいご家は去年から畑で野菜作りをしていて、今年、サツマイモがたくさん収穫できたことから焼いも大会を計画し、初めて園児を招待しました。

園児は、アルミ箔で包まれたサツマイモをおきに入れていました。

芋を焼いている間、一人1本ずつ大根の収穫もしました。

かいご家が育てた大根で、園児へのお土産です。

園児は、大根を収穫して、芋が焼き上がるのを待っていました。

かいご家では、今後も地域と関わるイベントを考えていきたいと話していました。 -

上伊那地域ビジョン方向性を検討

上伊那地域が持つ特性や魅力を活かした政策などを検討する上伊那地域戦略会議の第2回会合が1日開かれ、上伊那地域ビジョンの方向性を検討しました。

地域戦略会議は、行政、JA上伊那、上伊那医師会、大学などの委員17人で構成していて、地域の課題を検討し、上伊那の特性などを活かした地域ビジョンを策定します。

ビジョンは環境、農業など9つの項目があり、今日は項目ごとにビジョンの方向性について意見を出し合いました。

委員からは「農業・林業と経済界の歩調を合わせた取り組みが重要」「医師確保のため、都会から医師が来られるようにインフラ整備が必要」などの意見が出ていました。

次回の会合では、上伊那地域ビジョンの素案が示される予定です。 -

認知症への理解深める

「認知症になっても安心して暮らせる伊那市を目指して」をテーマに、認知症を考える集いが3日、伊那文化会館で開かれました。

認知症を考える集いは、認知症について理解を深めてもらい支え合いの地域を作っていこうと伊那市が開いたもので、会場にはおよそ200人が集まりました。

集いでは、静岡県の市立伊東市民病院の八森淳さんが「あきらめないで認知症」と題して講演しました。

八森さんは女性の3人に1人、男性の6人に1人が認知症になる可能性があると説明し「認知症の症状は目に見えないところから始まっている。少しでもおかしいと思ったら相談して欲しい」と話していました。

また、八森さんがコーディネーターを務めたパネルディスカッションでは、介護経験者やケアセンターのスタッフが体験談などを話しました。

このうち、両親の介護を経験した伊那市美篶の北原友子さんは、その苦労を話しました。

母親に厳しい態度をとられ、最終的には「妹」と呼ばれていたという北原さんは「母は普段厳しい態度だったが、ヘルパーを演じて接したときには素直に聞き入れてくれた」と話していました。

それを受け八森さんは「家族として接することができないのはつらいが、認知症の人の世界に合わせてあげるという事はその人の助けにもなるし大切なこと」と話していました。 -

伊那北高校英語ディベート部 全国大会へ

伊那北高校英語ディベート部は、11月に開かれた県大会で優勝し、全国大会出場を決めました。

英語ディベート部の5人が2日、伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に全国大会出場を報告しました。

高校生英語ディベート大会は、各高校が4人1チームで、政治的問題について英語で討論するものです。

テーマに対して自分達の意見を述べる立論、相手の意見を否定する反論、相手の反論をかわして意見をアピールする肯定、意見をまとめる総括の4つの役割でディベートを進めます。

伊那北高校は、11月の県大会で優勝し、3年連続全国大会出場を果たしました。

今回のテーマは「日本は死刑制度を廃止するべきかいなか」で、伊那北英語ディベート部では、表現力、チームワークで勝ち進みたいと話しています。

春日柚香部長は「楽しみながら頑張りたい」と話していました。

白鳥市長は「地元の高校が毎年出場するというのはうれしいこと。世界大会を目指して頑張ってください」と激励していました。

全国高校生英語ディベート大会は、17日から石川県金沢市で開かれることになっています。 -

岩魚の卵2000粒を埋設放流

天竜川漁業協同組合は3日、岩魚の卵の放流を天竜川支流で行いました。

渓流に石で囲いを作り、その中に入れられるのは岩魚の卵です。

この日は辰野町から中川村までの天竜川支流に、およそ20万粒の岩魚の卵が埋設放流されました。

卵の放流は、稚魚の放流に比べてより自然に近く、姿形の綺麗な岩魚が育つということです。

また卵の単価が稚魚よりも安いことなどから天竜川漁業協同組合では毎年、天竜川支流で、行っています。

卵は、鳥や他の成魚から守るために、石で囲いをつくり、上には砂をかけます。

3週間ほどで孵化し、川を下り始めるということです。

今回放流した卵は、2年から3年ほどで成魚になるということです。 -

伊那市坂下区の親子がしめ飾りづくり

伊那市坂下区の親子が3日、年の瀬を前にしめ飾りづくりをしました。

この日は地区の親子10人がしめ飾りを作りました。

伝統芸能を伝えていこうと毎年開かれているもので、子ども達は親に教わりながらしめ飾りを作っていました。

指導にあたった唐沢良二さんは「地区でしめ飾りを作れる人が年々少なくなっている。親の世代、子どもの世代に作り方を覚えてもらいたい」と話していました。

作られたしめ飾りは、参加した親子がそれぞれ持ち帰ったということです。 -

玩具アドバイザー古畑さん ミニ絵本「おもちゃの力」出版

伊那市の玩具アドバイザー古畑愛さんが、おもちゃ選びのポイントなどをまとめたミニ絵本を出版しました。

出版されたのは、子育てがもっと楽しくなる本「おもちゃの力」入門編です。

古畑さんは、伊那市御園で木のおもちゃ屋どうぞのいすを経営しています。

おもちゃの力を借りつつ子育てするための本を出したいと今回絵本を企画・制作し、伊那市のイラストレーター篠田鉱平さんが協力しました。

絵本は年齢別に積み木など7種類のおもちゃを紹介していて、遊び方や親子の関わり方の解説が添えられています。

手のひらサイズで18ページ、千部作りました。

古畑さんは今後、さらに読み応えのあるおもちゃの本の出版を考えていきたいと話していました。

今回出版されたミニ絵本は、どうぞのいすのほか、伊那市役所などで希望者に無料で配るということです。

1912/(金)