-

ハーモニカ愛好者の集い演奏会

上伊那地域のハーモニカ愛好者が一同に集う演奏会が2日伊那市の伊那文化会館で開かれ、参加者が日頃の練習の成果を発表しました。

演奏会には、上伊那地域で活動している16の団体と19の個人が参加しました。

日頃は、ボランティアで福祉施設で演奏したり、個人的に楽しんだりしている人たちの発表の場、交流の場として初めて開催されました。

演奏会は、2部構成で、童謡唱歌、ポップスなどをグループや個人で演奏しました。

実行委員長の山岸孝明さんは、「こういう舞台は、初めての人もいるが、楽しい集いにしたい。ハーモニカの魅力は、ポケットに入れて持ち歩け、どこでも吹くことができること。」と話していました。

気に入ったメロディーが飛び出すと、会場からは、それにあわせて口ずさむ歌声が聞こえました。

訪れた人たちは、ハーモニカが奏でる優しく美しい響きの音色を楽しんでいる様子でした。 -

みはらしファームでイチゴの出荷始まる

伊那市西箕輪の農業公園「みはらしファーム」で、イチゴの出荷が始まり、みはらしファーム内のとれたて市場には赤く色付いたイチゴが並んでいます。

みはらしファーム内には、羽広いちご生産組合が管理するハウスが17棟ありまます。

合わせて15万株の苗があり、すべてのハウスで女峰、秋姫、紅ほっぺの3種類を栽培しています。

このうち、太田雅士さんのハウスでは、1日から出荷作業が始まりました。

太田さんによると、去年は夏に暑い日が続いたことで開花が遅れ、イチゴの出荷も遅れたということですが、今年は平年並みの早さのこの時期に出荷できる状態になったということです。

12月中は、クリスマスケーキや贈答用が主で、作業は中旬から本格化するということです。

イチゴは、みはらしファーム内のとれたて市場で1箱9百円で販売されています。 -

オトメ☆コーポレーション 新曲販売会

伊那市出身のなるみさんが所属するアイドルグループ、オトメ☆コーポレーションは、伊那名物ローメンを歌にしたCDの販売会を2日、市内各地で開きました。

2日は、オトメ☆コーポレーションのメンバー3人が、12月14日の全国発売を前に、市内12か所でCDの先行販売会を開きました。

このうち、伊那市のベルシャイン伊那店では、集まったおよそ50人を前に新曲を披露しました。

5枚目のシングル「おいし伊那☆ローメン」は、伊那名物ローメンを全国にPRしようと、なるみさんが作詞をしました。

9月に愛知県で開かれた中日本・東海B1グランプリや、11月に兵庫県で開かれたB1グランンプリに応援にかけつけ、この曲を歌ってローメンをPRしました。

「おいし伊那☆ローメン」は、全国のCDショップなどで12月14日から販売されます。 -

美篶小 110周年記念日

伊那市の美篶小学校は、1日、110周年の開校記念日を迎えました。それを記念してPTAからブランコが寄贈されました。

美篶小学校では、毎年12月1日に開校記念式典を開いています。

望月 弘校長は、「美篶小学校は、今日110歳の誕生日を迎えました。学校へのプレゼントは、君達の大きな声の挨拶、そして健康で元気に学校に通う姿です」と挨拶しました。

式では110周年の記念としてPTAから贈られたブランコのテープカットが行なわれました。

以前この場所に、ブランコがありましたが、老朽化にともない、撤去されていました。

110周年記念に向けてPTAが積み立てたお金と、歴代PTA会長会の寄付金でブランコを購入しました。

PTA会長の三澤新一さんは、「子ども達に喜んでもらえるものをとブランコを送った。大切に使って欲しい」と話していました。 -

伊那北高校天文気象部3人が衛星設計コンテストで奨励賞

伊那市の伊那北高校天文気象部の2年生が、第19回衛星設計コンテストのジュニア部門で奨励賞を受賞しました。

1日、天文気象部2年生の北原茉那美さん、・ス橋勇人君、林将太君の3人が、松山敏彦校長に受賞を報告しました。

コンテストは、日本航空宇宙学会などが主催しているもので、小型衛星などの宇宙ミッションのアイデアを競うものです。

3人のアイデアは、月に情報局を設置し、LEDを使った可視光で地球と通信するというもので、月面情報局を設計しました。

夏ごろから研究を始め、通信するために必要なLEDの数や光を受ける望遠鏡の面積など、高校では習わない公式を使って計算に取り組んだということです。

今回のアイデアは、光を使うことで誰でも月からの情報を受信できることがポイントだということです。

コンテストのジュニア部門には10校の生徒が応募し、伊那北高校の3人のアイデアは先月東京で開かれた最終審査会で奨励賞に選ばれました。 -

犯罪被害防止へ 年末特別警戒始まる

年末の犯罪被害を防ごうと、全国一斉の年末特別警戒が1日から始まりました。

初日は、伊那警察署の一日警察署長にアイドルユニットのオトメ☆コーポレーションが委嘱されました。

あわただしくなる年末に、金融機関などを狙った強盗事件や街頭犯罪、交通事故などの発生が予想されるとして、警察では毎年、年末特別警戒を行っています。

期間は12月いっぱいで、防犯ボランティア団体も協力して街頭啓発などを行います。

関原敬泰署長は、オトメ☆コーポレーションの3人に「安全で安心な街になるようご努力をお願いします」と話しました。

一日警察署長のオトメ☆コーポレーションは、署員の服装点検を行い、「犯罪のない地域づくりに貢献したいと思います」と挨拶しました。

伊那署では、パトロールなどの警戒を強化することにしていて、防犯対策を徹底してほしいと呼び掛けています。 -

郵便事業(株) りんご集中配送センター設置

郵便事業(株)伊那支店は、最盛期となっているりんごの出荷に対応しようと専用のセンターを開設し、配送作業を行っています。

南箕輪村塩ノ井のホームセンターの跡地に発送作業を行うセンターがあります。

贈答用のりんごパックの出荷がピークとなる11月中旬から、短期間のアルバイトを雇用して、対応に当たっています。

郵便番号の記入間違えによる宅配ミスなどがないように、機械に番号を入力し確認しながら作業をすすめていました。

このセンターは、去年からシーズン中に設置されています。

これまで、南信のりんごも松本の集荷センターに発送されていましたが、伊那から直接発送する事で、作業の効率化、配達時間の短縮につながっているということです。

この作業は12月23日まで行われ、去年より5万個ほど多い、20万個の荷物を発送する予定です。 -

伊那谷の冬の風物詩 ザザムシ漁解禁

伊那谷の冬の風物詩 ザザムシ漁が1日解禁となり、天竜川では愛好者が早速、漁を楽しみました。

箕輪町南小河内の天竜川では、解禁日を待ちわびていたという木下の小森一男さんが漁を楽しんでいました。

天竜川漁業共同組合から取得した「虫踏み許可証」をつけています。

ザザムシ漁は、川の石をひっくり返すためのカンジキを履き、四手網と呼ばれる手製の網を使って、川底に住むザザムシを取ります。

ザザムシは、「ザザ」と呼ばれる浅瀬に住むカワゲラやトビゲラなどの総称で、海のない伊那谷では、古くは貴重なタンパク源となっていました。

今年の感触は、虫の大きさや取れ具合から言ってまずまずだということです。

天竜川漁協によりますと、解禁日の1日までに、許可証を取得したのは10人ほどという事です。

ザザムシ漁は、来年2月末までで、水温が下がると身がしまり、味が良くなるということです。 -

伊那スキーリゾート 今季の安全祈願

伊那市西春近の伊那スキーリゾートで、今シーズンの無事を祈る安全祈願祭が1日行われました。

1日は、伊那スキーリゾートを経営する(株)クロスプロジェクトの辻 隆社長や伊那市、地元の西春近の関係者などが出席し、シーズン中の無事を祈願しました。

伊那スキーリゾートは、2008年から2年間に渡り営業を休止していましたが、クロスプロジェクトが経営を引き継ぎ再開し、今年で3年目になります。

ファミリー層を中心に、気軽に、初心者でも楽しめるスキー場として売り出しています。

辻社長は、「今年は3月の震災を受けて、ファミリー層の集客は厳しいと感じている。若者の誘致に力を入れたい」としています。

そのため、今シーズンは19歳の若者を限定としたナイターの無料サービスを実施するとしています。

また、低迷するスキー業界は、アジア市場の開拓が必要で、そのためスキー場同士が業務提携していく戦略が重要だとして、伊那スキーリゾートも、阿智村のスキー場・ヘブンスそのはらと提携していく考えを明らかにしています。 -

障害者の就労考えるセミナー

障害者の就労について考えるセミナーが、1日、伊那市内で開かれました。

1日は、南信の障害者や支援者、企業関係者が集まりました。

この南信ブロック障害者就業支援ネットワークセミナーは、南信地域の障害者の就労を支援しようと、南信の各地で開かれていて、今年で5年目です。

基調講演をした、社会福祉法人ともいき会の越川 睦美統括センター長は、「自閉症のため働けないといわれた青年が、いきいきと仕事を続けている。今は働き方の多様性が認められる時代。3時間しか働けないなら、3人で9時間のフルタイムを確保するというやり方だってできる」と話していました。

また、みんなで支える就労支援と題したシンポジウムでは、雇用している企業や当事者などが自身の経験などを話しました。

高森町の協和精工に務める田中章広さんは、「前の会社は3ヶ月で辞めてしまい、引きこもりがちになった。 協和精工につとめてからは、仕事がおそい僕でも、いないと困るといってくれたのでうれしかった」と話しました。

また、田中さんは、「仕事が楽しみで、朝も早く起きます。仕事が嫌だと思ったことはないです」と話していました。 -

新山小で地産地消のお弁当づくり

伊那市の新山小学校で、地域食材を使ったお弁当づくりが、1日行われました。

1日は、長野県産のえのき茸と豚肉などを使ったえのき茸とチーズの豚肉焼きに、全校児童30人ほどが挑戦しました。

講師は、長野市のホテル・メトロポリタン長野の総料理長・板花 芳博さんが務めました。

これは、長野県や、西洋料理のシェフらでつくる全日本司厨士協会などが主催する、地産地消の事業の一環で行われました。

作ったおかずと給食を、持参したお弁当箱につめて食べました。

司厨士協会では、「県の農業・食材の大切さなどについて理解する機会にしてほしい」と話していました。 -

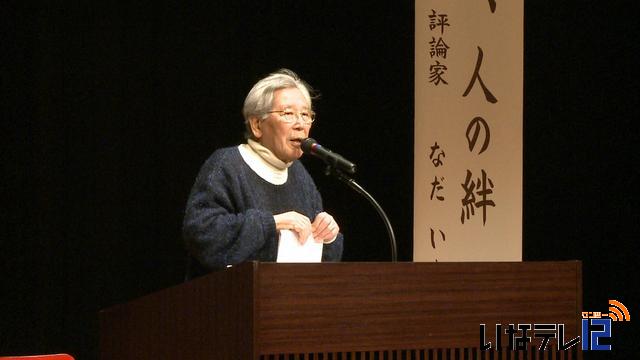

新伊那市誕生5周年記念講演会

新伊那市誕生5周年を記念して25日、いなっせで特別講演会が開かれました。

この日は、およそ200人が会場を訪れ、精神科医で評論家のなだいなださんと、国際生態学センター長の宮脇昭さんの話に耳を傾けました。

講演会は、5周年の節目に地域を見つめ直してもらおうと開かれたものです。

なだいなださんは、「地域の絆、人の絆」と題して講演しました。

なだいなださんは、詩人・室生犀星が屈折した思いでふるさとを歌った詩に触れ、生まれ故郷、親と子の絆について話しました。

なだいなださんは「自然には不思議な力がある。伊那に初めて訪れてほっとする感じがした。この自然を大切にしてほしい」と話していました。

また、宮脇さんは「いのちと生活を守る森と防災林のすすめ」と題して話しました。

宮脇さんは「木はただ植えればよいというものではない。深くまっすぐ根を張る強い木が災害から地域を守ってくれる」と説明していました。 -

日本画院展竏注。に息づく日本画の心

伊那市高遠町の信州高遠美術館で「日本画院展竏注。に息づく日本画の心」が、開かれています。

会場には、全国の会員や一般の作品54点が展示されています。

日本画院は、昭和13年設立の歴史ある会で、現在全国に176人の会員がいます。

人物や風景など、テーマを持たずに日常生活の中で感じた美しさを表現している点が特徴です。

信州高遠美術館での展示会は、会員同士の交流を目的に開かれたもので去年に続き2回目です。

上伊那地域からは、3作品が展示されています。

日本画院展は来月11日日曜日まで、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。 -

市の事務局が一括斡旋など「とてもよい」

伊那市は中学校の職場体験で今年度から市の事務局が受け入れ事業所の斡旋などを一括して行ったことについて、アンケートを実施しました。

これについて学校、事業所とも、「とてもよい」との回答が最も多くなっています。

29日、伊那市役所でキャリア教育推進委員会が開かれ、今年度実施した職場体験のアンケート調査の結果が報告されました。

今年度生徒の受け入れを可能と答えた事業所は186社で昨年度と比べおよそ30社の増となっています。

今年度から市の事務局が職場体験学習の事業所への受け入れ事前調査を一括して行い学校へ受け入れ事業所の斡旋を行ったことについて、学校のアンケート結果では、市内6校中とてもよいが5校、よいが1校でした。

理由としては、事務処理の軽減のほか、多くの事業所が紹介されたことによる選択肢の広がりなどが挙げられています。

課題としては、学校と事業所の関係性が薄くなることなどを挙げています。

一方事業所のアンケート結果では、「とてもよい」が68社、「よい」が84社となっています。

理由としては受け入れ調整業務の軽減や多くの学校を受け入れることができるようになったことなどを挙げています。

要望としては、どこの学校がいつ、何人来るかを早めに伝えてほしいという声がありました。

市では挙げられた課題を改善しながら、来年度もキャリア教育の推進に努めたいとしています。 -

南部小児童と信大農学部留学生が交流

南箕輪村の南部小学校の児童と信州大学農学部の留学生が30日、ゲームなどで交流しました。

30日は、中国やインドネシア、マレーシアなどから信大農学部に留学している8人が南部小学校を訪れました。

児童らは、全員で歌を歌い留学生を歓迎しました。

この交流は、児童に様々な国のことやそこの文化に触れてもらおうと開かれたものです。

児童会会長の米持希理子さんは、「交流を通して仲良くなりたいです。みなさんの国のことをたくさん教えてください。」とあいさつしました。

訪れた留学生は、日本語で自分の国を紹介したり、現在学んでいることなどについて、話しをしていました。

この日はほかに、児童会が企画したゲームも行われ、児童らは、楽しみながら留学生と交流を深めていました。 -

箕輪町セーフコミュニティ 申請書完成

安全なまちづくりのためセーフコミュニティ認証取得を目指す箕輪町で、認証に必要な申請書が、29日完成しました。

2009年から2年間の活動の集大成となるもので、来月下旬にWHO関係機関に提出します。

箕輪町セーフコミュニティ推進協議会で決定した申請書は6章で構成され、箕輪町での事故、自殺件数などのデータ分析と、それに基づく5つの対策委員会の取組がまとめられています。

昨夜の5回目の推進協議会では、申請書の案が示され、承認されました。

箕輪町では2009年12月にセーフコミュニティの取組宣言をし、これまで2年間、安全なまちづくりのための交通安全対策や高齢者、子供の安全対策、自殺予防活動などに取り組んできました。

認証申請は活動開始から2年が経過している事を条件としているため、町では来月下旬にこの申請書を提出する事にしています。

認証に必要な現地審査は、来年1月30日から3日間行われる予定で、WHOセーフコミュニティ推進協同センターの3人の審査員が、申請書に基づいて箕輪町の取組について審査する事になっています。 -

北原達也くんフェンシング欧州大会へ

箕輪町中原に住む伊那北高校1年の北原達也くんは、来月フランスで開かれるフェンシングのヨーロッパ大会に日本代表選手として出場します。

伊那北高校のフェンシング部に所属する北原くんは、山本政典監督と29日に箕輪町役場を訪れ、平澤豊満町長に大会出場の挨拶をしました。

北原くんは中学1年生からフェンシングを始めました。今年国内大会で日本ランキング7位になり、日本フェンシング協会の海外派遣選手に選ばれました。

北原くんが出場するのは14歳から17歳の選手が出場するヨーローッパ大会で、種目は胴体部分をつくと得点になるフルーレです。

北原くんが出場する第9回カデ・フルーレ・ワールドカップ欧州カデ・サーキットは来月10日と11日にフランスで開かれます。 -

橋爪まんぷさん チャリティー展

伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんが、カレンダー用に描いた来年の干支「辰」をモチーフにした原画の展示会が、伊那市のみはらしの湯で明日から開かれます。

毎年恒例のチャリティー展で、カレンダーの収益の一部は社会福祉のために寄付されます。

作品は、来年の干支辰がスポーツや音楽を楽しんでいる様子が描かれています。

マイクを持って楽しげに唄う「竜行演歌(りゅうこうえんか)」、本を片手に勉強に励む「海外竜学(かいがいりゅうがく)」など、4字熟語の漢字一文字を「竜」に置き換えたユーモアあふれる作品名がつけられています。

橋爪まんぷさんのチャリティー展は来年1月30日まで伊那市のみはらしの湯で開かれていて、カレンダーは1部500円で販売されています。 -

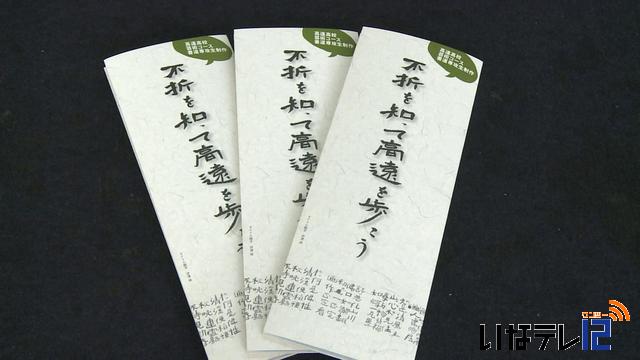

中村不折の作品を巡る地図 完成

書道家中村不折の作品や碑の所在地をまとめた伊那市の高遠高校の生徒が作成した地図が完成しました。

地図には、4歳から22歳まで高遠で過ごした書道家中村不折の作品や碑がまとめられています。

高遠高校芸術コース書道専攻の生徒が今年の夏休みを利用し、高遠に残された不折の作品や碑を取材し、解説や写真を添えて地図にまとめました。

地図のタイトルは生徒が考え書いたものです。

完成した地図「不折を知って高遠を歩こう」は、全部で5千部作成され、高遠町図書館や歴史博物館、地区内の店舗などに置いて、地元の住民や観光客に配るという事です。 -

下殿島子ども農園で冬の野菜収穫

伊那市東春近下殿島の子ども農園で26日、野菜の収穫作業が行われ、子ども達が泥だらけになって白菜や大根を収穫しました。

この日は下殿島地区の子どもとその保護者、およそ40人が参加して野菜を収穫しました。

下殿島子ども農園は、遊休農地の活用に合わせ、子ども達に農業の苦労や喜びを知ってもらおうと下殿島集落農業振興センターが去年から開いているものです。

この日収穫したのは、白菜、大根、ネギの3種類で、全て子ども達が種まきや苗植えを行いました。

子ども達は泥だらけになって作業を楽しんでいました。

収穫が終わると、下殿島公民館で、獲った野菜を使った豚汁が振る舞われ子ども達が味わっていました。

集落農業振興センター運営委員会の小笠原文明委員長は「子ども達が土と触れ合う機会が少なくなっている。農業を通じて普段口にしているものができるまでの苦労を体験してもらえて良かった」と話していました。 -

新宿区との友好提携5周年を記念して大久保ツツジ植樹

伊那市は、東京都新宿区との友好提携締結5周年を記念して、区の花に指定されているツツジの植樹を28日、市役所敷地内で行いました。

市役所の正面玄関前に植樹されたのは、新宿区から寄贈された大久保つつじ20本のうち10本です。

伊那市は、市町村合併を機に平成18年の7月に新宿区と友好提携を締結しました。

ツツジの植樹は、友好提携締結5周年を記念して行われました。

大久保つつじは、昭和の初期頃まで新宿区大久保で育てられてきましたが、戦災や宅地化などで一時姿を消していました。

新宿区では、大久保つつじを復活させる取り組みを平成18年度から行っていて、今回は取り組みの中で栽培されたつつじが贈られました。

大久保つつじは、高遠町地区と長谷地区にもそれぞれ5本ずつ植えられます。

なお、5周年記念として、新宿区にはタカトオコヒガンザクラ2本が伊那市から贈られています。 -

来年3月卒業の高校新卒者の就職内定率75.2%

ハローワーク伊那は、来年3月卒業の高校新卒者の10月末現在の就職内定状況などを発表しました。

就職内定率は、75.2%で前の年の同じ時期を上回っています。

それによりますと、10月末現在の就職内定者数は258人で、前の年の同じ時期より22人多くなっています。

内定率は75.2%で、前の年の同じ時期を1.7ポイント上回りました。

一方、求人数は270人で前の年の同じ時期より7人減少しています。

求人倍率は0.79倍で前の年の同じ時期を0.07ポイント下回りました。

ハローワーク伊那では、「求人数、求人倍率が前年同期を下回るなど就職環境が依然として厳しい状況にある。希望者全員が就職できるよう、求人開拓や個別支援などのきめ細かい支援を行なっていく」としています。 -

町太陽光発電システム設置の為の補助金20基分280万円を追加

箕輪町は、太陽光発電システム設置の為の補助金20基分280万円を、一般会計補正予算に追加します。

これは29日開かれた箕輪町11月臨時議会で可決されたものです。

補助金は、CO2削減と自然環境の改善を目的に町が進めているもので、太陽光発電システムを設置する家庭に対し上限14万円が支給されます。

9月補正予算までに60基分、840万円を計上していましたが、申請数が60機を上回った為、20基分280万円が追加されました。

平成21年度から始まったこの事業では、21年度は62件、22年度は104件の申請があったということです。

町では、「エネルギー問題に関する住民の感心が高まり問い合わせが増えている。今後についても様子を見て対応していきたい」と話しています。 -

月間有効求人倍率は0.71倍 6か月ぶりに減少

10月の上伊那の月間有効求人倍率は0.71倍で、6か月ぶりに減少しました。

ハローワーク伊那の発表によりますと、10月の上伊那の月間有効求人倍率は0.71倍で、9月の0.72倍を0.01ポイント下回りました。

企業の新規求人数は1,007人で、前の年の同じ月と比べて4.5%下回りました。

新規求職者数は827人で、前の年の同じ月と比べて4.5%下回りました。

ハローワーク伊那では「依然として厳しい状況にあり、持ち直しの動きに足踏みがみられる。円高や、タイの洪水、世界経済などの不安から新たな採用を控えたのではないか」とみています。 -

新しい食糧費執行基準を示す

伊那市の不適切な食糧費支出問題で、市は「官・官接待の廃止などを盛り込んだ」新しい食糧費執行基準の素案を29日、議会に報告しました。

市議会全員協議会冒頭で白鳥孝市長は、不適切な食糧費の支出をめぐる問題について改めて陳謝しました。

監査報告で伊那市と土地開発公社で不適切と認められた支出は合わせて48件およそ142万円です。

白鳥市長は「対象となるものについて国や県からは、すでに返還してもらっている。理事者や職員のものについては全額返金する」として、自らも含めた処分については今議会中に結論を出したいと話しました。

今回示された食糧費の執行基準案によりますと国や県、他市町村の職員等との間では官・官接待は一切行わない。国、県などとの間で、公費による飲食については国家公務員倫理法等に規定された範囲で行うこととしています。

懇談会などの開催に関する基本的事項については公費による二次会は行わないこととしています。

食糧費の単価については、昼食代は一人2000円を限度とし職員分は全額自己負担。

懇談会は一人6000円が限度で職員に対する公費負担は2000円までとするとしています。

伊那市では今後、食糧費の支出状況等について公表し、年度終了後、監査委員に審査を求めるとしています。 -

伊那市議会12月定例会 開会

伊那市議会12月定例会が29日開会し、一般会計補正予算案など13議案が提出されました。

一般会計補正予算案は2億4千万円を追加するもので、伊那市西箕輪上戸地籍の埋立廃棄物処理に関する工事費用に340万円、今年5月に大雨で農地の法面が崩落した伊那市新山等の耕地災害復旧に818万円などとなっています。

上戸地籍の埋立廃棄物については、調査範囲とした土地所有者17人に8月12日までに調査結果を伝え地権者の考えを聞きとりました。

10月下旬に市の顧問弁護士が地権者にあらためて聞き取りを行いました。

所有地に埋立廃棄物が確認されたのは8人で、他に3人が造成時や住宅建築時に廃棄物を除去したとの申し立てがありました。

今後市は、顧問弁護士を代理人として、これまで調査を行った17人と補償など

伊那市議会12月定例会は来月7日、8日、9日に一般質問、16日に委員長報告、採決を行い閉会する予定です。 -

西天の水路脇に水仙の球根植える

総合学習で西天竜幹線用水路について学習している伊那市の伊那小学校の児童が29日、箕輪町の水路沿いに水仙の球根を植えました。

西天竜幹線用水路について学習しているのは伊那小学校5年仁組の児童です。

仁組では、西天竜と深く関わりのある施設や当時の人々の思いなど西天の歴史について学んでいます。

学習する中で水路内にゴミが多く捨てられていたことから啓発を呼び掛けるポスターなども製作しました。

景観を整えることによりゴミを捨てる人が減るの啓発にと児童達が考え、水路脇に水仙の球根を植えることにしました。

球根は、仁組の活動を知った箕輪町福与の住民が提供してくれたものです。

児童達は水路と道路の間にスコップなどを使って穴を掘り水仙の球根を植えていきました。

仁組では、西天について知ってもらおうと一般向けの観察会を来年春に計画しています。 -

トンボの楽園に桜を植樹

ハッチョウトンボが生息する伊那市新山のトンボの楽園で、23日地元小学生が桜の苗木を植樹しました。

苗木を植えたのは、地元の新山小学校に通う6年生3人で、トンボの楽園周辺にウスズミ桜とソメイヨシノを10本植えました。

伊那市新山のトンボの楽園は、ハッチョウトンボなど43種類が生息していることが確認されています。

地元有志らでつくる新山山野草等保護育成会が管理していて、この日は、50人ほどが生息地やその周辺などで草刈りをしました。

草刈りは、春と秋の年2回行なっていて、トンボの保護育成には、欠かせない作業だということです。

保護育成会では、「トンボの住みよい環境づくりと景観づくりを今後も継続していきたい」と話しています。 -

やまびこリーグ 閉会式と表彰式

40歳以上のソフトボール「やまびこソフトボール」の今シーズンの閉会式と表彰式が、22日、伊那市内で行われました。

この日は、伊那市の料理店はっとりで、閉会式と表彰式が行われ、7チームから40人ほどが出席しました。

やまびこリーグは、5月に開幕し、10月中旬まで行われました。

リーグ戦は、11勝1敗で城南クラブが優勝しました。

やまびこリーグの上位4チームが参加する伊那ケーブルテレビ杯トーナメント戦でも、城南クラブが優勝しています。

やまびこソフトボール連盟の唐澤稔会長は、「7チームでは、運営に支障が出始めている。スムーズな運営のため、1チームでも多くチームをつくってもらいたい」と話していました。

表彰式の後には、懇親会が開かれ、互いの今シーズンの健闘をたたえていました。 -

専門家らが貝付沢視察

平成18年7月の豪雨災害で貝付沢が氾濫し、土砂が民家に流れ込むなどの被害がでた伊那市西春近諏訪形で 28日、専門家らによる3回目の視察が行われました。

現地を視察したのは、元信州大学教授の山寺喜成さんと山寺さんの研究チームの他、地域住民で作る諏訪形区を災害から守る委員会のメンバーの合わせて23人です。

様々な分野の専門家から意見を聞く事で、違った視点から山地保全のあり方を検討しようというものです。

貝付沢周辺の土は、砂のようにサラサラしていて水を含むと一気に流れおちる危険性があります。

貝付沢の災害復旧現場の状態を見て、地盤工学に詳しい専門家は「このまま表面だけコンクリートで固めるのでは、水がたまってしまう。井戸のような物を作って水を抜かなければ抜本的な対策にならない」などと話していました。

専門家らは、「周囲の山も含め危険と思われる箇所を科学的に洗い出し、1番有効な手当ての方法を提案していきたい」と話していました。

1812/(木)