-

10日夜遅くにかけて大雨の恐れ

県内は、前線の影響で10日夜遅くにかけて大雨になるおそれがあり、長野地方気象台では土砂災害などに警戒するよう注意を呼び掛けています。

伊那市役所では10日の午後3時過ぎに万が一の災害に備え土のう作りが行われていました。

これらの土のうは、増水しそうな河川や床下浸水が心配される住宅などに置かれました。

長野地方気象台によると、雨は10日夜遅くにかけて県内を通過する見込みで激しい雨が降るおそれがあります。

11日の正午までの24時間に降ると予想される雨の量は南部で120ミリとなっています。

長野地方気象台では、土砂災害や河川の増水など注意を呼び掛けています。

前線が停滞するため13日頃まで雨が降りやすいということです。 -

南箕輪村消防団が演習で団結図る

南箕輪村消防団の春季演習が8日、南箕輪村の大芝公園陸上競技場で行われました。

演習は団員の団結を図るとともに技術向上などを目的に行われたもので、107人が参加しました。

演習では団員が指揮者の指示に従い小隊訓練、中隊訓練、分列行進などを行いました。

演習は春と秋に行われていて、南箕輪村消防団では、「万一の際、的確な行動がとれるよう、備えておきたい。」と話しています。 -

【カメラリポート】90歳越えた4人がハツラツプレー

伊那市長谷の溝口高齢者クラブでは約110人のお年寄りが、文化活動や、スポーツなどを行っています。

クラブの活動のひとつ、ゲートボール部には10人が所属していて、そのうち4人が90歳を超えた今も元気にプレーしています。

気の合う仲間とともにハツラツとゲートボールをする90歳を超えたお年寄りたち。 -

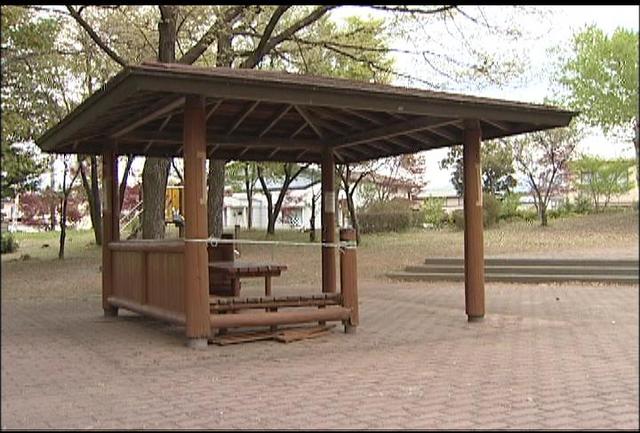

美原公園東屋の壁 破損

伊那市の美原公園内にある東屋の背もたれの破損が、6日発見されました。

伊那市では、「公園にあるものは皆が使うので、大切に使ってほしいと」呼び掛けています。

伊那市によりますと、壊されたのは、美原公園にある東屋の背もたれ、およそ1平方メートルです。

背もたれは、東屋の3面に取り付けられ、そのうちの一面が壊されました。

6日、美原区長から市役所に美原公園の東屋の背もたれが破損しているとの連絡があり、市職員が現地確認を行い、警察に通報したという事です。

現場の美原公園は、住宅地に隣接していて、東屋は、公園が造られた、昭和63年に整備されました。

市では、「公園にあるものは皆が使うので、大切に使ってほしい」と呼びかけています。 -

まっくんバス計画変更 小型バスで運行へ

南箕輪村は、村営の巡回バス、まっくんバスの車両を、15人乗りのワンボックス車とする計画を変更し、25人以上乗れる、小型バスで運行していく事を決めました。

これは、9日開かれた村議会全員協議会で報告されました。

まっくんバスは、停車回数を増やす等より利便性を高める為、今年の10月から、現行の29人乗りの小型バス1台から、15人乗りのワンボックス車2台を購入し運行する計画でした。

新たに導入する予定だった、ワンボックス車は車高が高く、乗り降りをしやすくする為の改造が必要でした。

しかし、車両の構造上、改造が不可能である事等から計画を変更しました。

村では、新たに、小型バス1台を購入し、現在運行しているバスと合わせ、2台体制で運行する計画です。

計画の変更により事業費は、1300万円から、700万円増の、およそ2000万円となり、村では、増額する事業費について、6月の定例村議会に補正予算案を提出します。

まっくんバスの、運行に関わる、新たなルートやバス停の位置、ダイヤ等については、13日に開かれる南箕輪村地域公共交通会議で協議される事になっています。 -

伊藤国光さんがますみヶ丘平地林のクロスカントリーコースを視察

伊那市出身で株式会社カネボウ化粧品の陸上競技部総監督を務める伊藤国光さんが9日、ますみヶ丘平地林のクロスカントリーコースを視察しました。

9日は、伊藤さんと市の職員5人が、昨年度整備したコースを視察しました。

ますみヶ丘平地林のクロスカントリーコースの整備は、市が昨年度から3年間の計画で、およそ900万円をかけて進めているものです。

昨年度完成したコースは、1,070メートルで、今後整備されるコースは長いもので2,260メートルを予定しています。

伊藤さんは、「下り坂の後のコーナーが鋭角すぎるのでコースの幅を広げたほうがいい」

「大会の開催や選手がタイムを計るには、区切りのいい距離のほうがいい」などと、計画図や地形をみながらアドバイスをしていました。

市では、「伊藤さんの意見を、今後のコース整備に生かしていきたい」と話していました。 -

ルネッサンス西町の会 保育園児と一緒に春日公園に桜の苗木

伊那市西町の商店主や住民有志でつくるルネッサンス西町の会は9日、地域の保育園児と一緒に春日公園に桜の苗木を植えました。

9日は、ルネッサンス西町の会会員と、竜西・竜南保育園の年長園児合わせておよそ60人が、春日公園三の丸西側にヒガンザクラの苗木5本を植えました。

ルネッサンス西町の会では、多くの人に愛される公園にしようと、毎年サクラの苗木を植えています。

現在、春日公園には、ソメイヨシノがおよそ150本、ヒガンザクラがおよそ70本あります。

ルネッサンス西町の会の向山等会長は「春日公園の桜が絶えることのないようにしていきたい」と話していました。 -

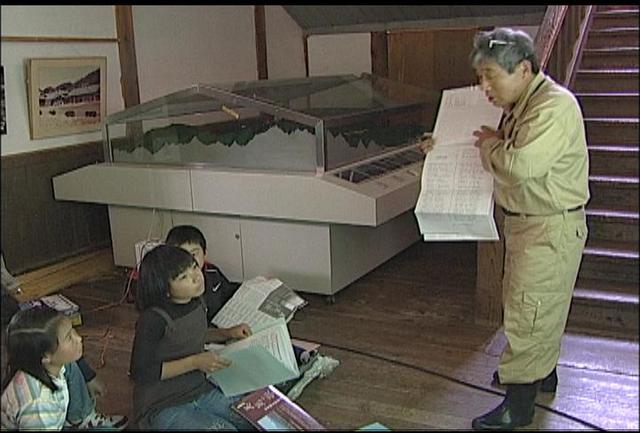

伊那市美篶小学校の美篶地域探検クラブ 美篶の歴史について学ぶ

伊那市美篶小学校の美篶地域探検クラブは9日、美篶の歴史について学びました。

9日は、美篶小の児童5人が資料館の副館長で地域の歴史に詳しい矢島信之さんから、美篶の歴史について学びました。

矢島さんは、「青島は三峰川からの風が強いためほとんどが東向き。下川手や上川手は生活水路に沿って家が立て込んだため東向きの家が多い」などと地形と建物の関係について話しました。

他に、資料館に展示されている昭和初期に作成された美篶地区の地図について「当時の教師が測量技師から学び手づくりしたもの。学校の周りには今のように家がほとんどなかったことなどが分かる」と説明しました。

クラブでは、今年1年かけて地域の行事やまつりなどを学んでいくということです。 -

伊那地域の最高気温25.9度 夏日

9日の伊那地域の最高気温は25.9度を記録し夏日となりました。

暖かい陽気に誘われるように伊那市小沢広域農道沿いの芝桜が見ごろを迎えています。

9日の伊那地域は最高気温が25.9度を記録し6月下旬並みの陽気となりました。

伊那地域で夏日となったのは今年初めてです。

花を育てる活動をしている伊那市小沢の住民有志のグループ小沢花の会による芝桜まつりが開かれています。

会場となっている伊那市小沢の農道沿いの芝桜は見ごろを迎え、道行くドライバーが車を降りて花を楽しんでいます。

今年は、肌寒い日が続いたことから例年より開花が10日ほど遅いということです。

花の会では8日まで予定していたまつりを一週間延ばしました。

花の会の手づくくりで始まった芝桜まつりはその美しさが話題となり近年は県外から観光バスで多くの人が訪れるようになりました。

9日も多くの観光客が訪れ花の前で記念撮影をしたりしていました。

小沢花の会による芝桜まつりは15日まで開かれています。 -

ブルーベリー畑で火事

8日午前11時40分頃、ブルーベリー畑で火事がありました。

この火事によるけが人はいませんでした。

伊那警察署の発表によりますと、火事があったのは、伊那市西箕輪と南箕輪村の境界付近にあるブルーベリー畑です。

火はおよそ40分後に消し止められましたが、ブルーベリーの木63本と、敷き詰められたワラおよそ200平方メートルを焼きました。

この火事によるけが人はいませんでした。

出火原因や畑の所有者については現在伊那警察署で調べを進めています。 -

音楽で岩手の高校吹奏楽部支援

東日本大震災で被災した、岩手県陸前高田市の高田高校吹奏楽部を支援する、チャリティーコンサートが8日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

チャリティーコンサートは、東日本大震災により、楽器や楽譜等が津波に流され、活動ができなくなった、高田高校を支援しようと、上伊那中学校吹奏楽連盟が企画しました。

コンサートには、上伊那の中学校や高校、一般12団体、約350人が参加しました。

ステージでは、訪れた人達に楽しんでもらおうと、出演団体がポップスやアニメソングなど、様々なジャンルの曲を演奏しました。

チャリティーコンサートの発起人の一人、上伊那中学校吹奏楽連盟の小林孝行理事長は「高田高校吹奏楽部が今年度のコンクールに出場できるよう支援できれば」と話していました。

コンサート会場入り口では、募金箱が置かれ、生徒達が、義援金や、被災地へ送る楽器の提供を呼びかけていました。

コンサートで集められた義援金は全額、高田高校吹奏楽等に送られる事になっています。

小林さんによると、部員50人程の高田高校吹奏楽部が、震災前と同じように楽器などの道具を揃え、活動するには、およそ1千万円以上必要になるということです。 -

信濃グランセローズ 伊那で熱戦

BCリーグ、信濃グランセローズ対、群馬ダイヤモンドペガサスの試合が8日、伊那県営球場で行われ、つめかけたファンが熱戦を楽しみました。

8日は、1010人のファンが球場を訪れました。

始球式では、美篶小学校1年生の大山晴空君がボールを投げ、スタンドを沸かせていました。

試合は点の取り合いとなり、ヒットが出るたびにスタンドからは、歓声があがっていました。

試合は7対6で信濃グランセローズが惜しくも敗れました。

球場を訪れたファンは選手の活躍に拍手や声援をおくり、プロの試合を楽しんでいました。 -

西町区民 さわやかウォーキング

伊那市西町区の住民が、地域を歩きながら交流する、さわやかウォーキングが、8日行われました。

さわやかウォーキングには、住民約150人が参加しました。

このイベントは、子どもから、お年寄りまで参加できる行事として、毎年行われているもので、今回で8回目となります。

8日は、西町公民館を出発し伊那街道などを通り伊那西小学校へと向かうおよそ8.5キロのコースを歩きました。

コース途中では地域の歴史や文化についての話もあり参加者が理解を深めていました。 -

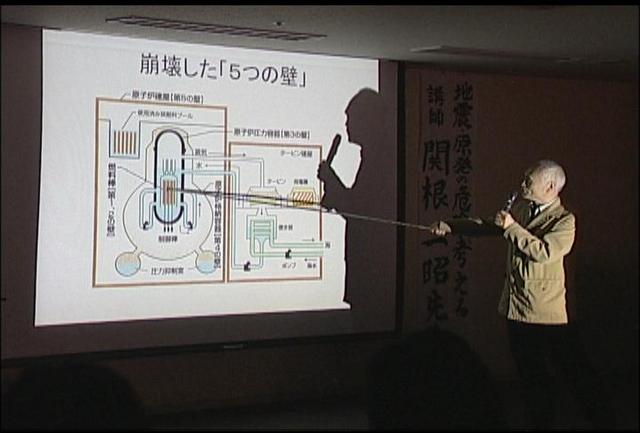

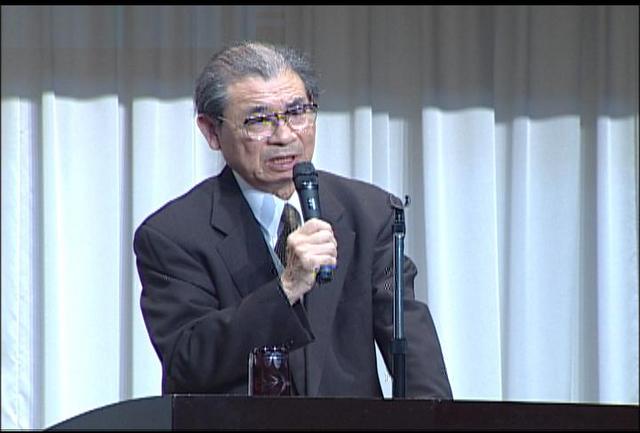

地震や原発について考える学習会

地震や原発について考える学習会が4日、伊那市のいなっせで開かれました。

学習会は、「非核平和都市宣言をさらにすすめる伊那市民の会」が、東日本大震災を受け、地震や原発の危険性について考えようと開いたものです。

学習会では、3月まで埼玉県で高校の理科教師を務めていた関根一昭さんが講師を務めました。

関根さんは、放射性ヨウ素による内部被ばくについて「子どもは大人より敏感で、幼児は5倍、乳児では10倍の影響があると言われている」と説明しました。

他に、静岡県の浜岡原発で同じような事故があった場合、「原発から100キロ圏内にある伊那谷では、地形的に盆地になっている為、南からの風で高い濃度の放射性物質が検出される恐れがある」と指摘しました。

それらをふまえ関根さんは「的確な情報入手と理解に努め、自らの頭で判断できるようにすることが大切」と話しました。 -

伊那市B級グルメフェスタ

伊那のご当地料理が一堂に集まる「伊那市B級グルメフェスタ」が、3日にベルシャイン伊那店で開かれました。

会場となった時計台広場には、ローメン、ソースかつ丼、餃子のブースが設けられ、家族連れなどで賑わいました。

これは、地域の名物料理を多くの人に味わってもらおうとニシザワが企画したものです。

イベントでは、辰野高校の生徒が去年開発したローメン入りの惣菜パン「ローメンPANだ」が40個限定で販売され、人気を集めていました。

また、ローメンの早食いで記録を更新すると割引券がもらえるタイムトライアルが行われ、訪れた男性達が記録に挑戦していました。

ローメンズクラブの正木金内衛会長は「地域の食文化の交流になった。今後もこういった交流ができればうれしい」と話していました。 -

母の日贈り物づくり

5月8日は母の日です。

南箕輪村では7日、贈り物作り講座が開かれ、子どもたちがお母さんにプレゼントする花を生けました。

村民センターで開かれた講座には保育園児から小学生までの子どもたちや保護者30組が参加しました。

南箕輪村でカーネーションを栽培している堀友和さんがフラワーアレンジメントを指導しました。

堀さんは、吸水性のスポンジの中心に向かって花を挿していくようアドバイスしました。

カーネーションのほかガーベラなどがあり、子どもたちはバランスを見ながら花を挿していきました。

小さい子どもはお父さんやお母さんに手伝ってもらい、完成させていました。 -

母の日に贈る親と子の音楽会

母の日に贈る親と子の音楽会が7日、伊那市のいなっせで開かれました。

この音楽会は、母親が小さい子どもと一緒にコンサートを楽しめるようにとNPO法人クラシックワールドが開いているもので、今年で8年目です。

地元の音楽教室の指導者や母親でつくるコーラスグループなどがボランティアで出演しました。

ステージでは、クラシックや歌謡曲、アニメの曲などが披露されました。

訪れた母親達は、子どもと一緒にフルートの音色や歌声に聞き入っていました。 -

伊那部宿を考える会総会

伊那市西町の旧井澤家住宅を管理・運営している伊那部宿を考える会の総会が7日開かれ、新しい会長に森功さんが就任しました。

役員改選では、これまで会長代行を務めていた森功さんが会長に就任しました。

森さんは、「地域活性化を見据えながら会の活動を活発にし、交流を深めていきたい」と話していました。

伊那部宿を考える会では今年度、16の事業を計画しています。

新規事業では、旧井澤家住宅所蔵品展、中央構造線ジオパークツアーを行うということです。 -

チューリップで地域活性化

箕輪町上古田では、地域住民に植えてあるチューリップが提供されました。

チューリップの提供は、遊休農地を活用することで、地域活性化を図ろうと、地元農家などの有志でつくる、「これからの農業林業を考えるEグループ」が行ったものです。

チューリップは3本100円で提供され、訪れた人たちが、好きな色を選んでいました。

今年はここ数日の冷え込みにより、花の開きが例年と比べ遅く、つぼみのものもありますが、Eグループでは「そのぶん長く花を楽しんでもらえる」と話していました。 -

木下区民ふれあいハイキング

箕輪町木下の木下区青少年健全育成会による、ふれあいハイキングが5日行われました。

ハイキングは区民の交流を深めようと毎年行われているもので、今年は木下区民約400人が参加しました。

参加者は木下南保育園から南箕輪村の大芝高原までの道のり、約5キロを2時間ほどかけて歩きました。

目的地の大芝高原につくと、参加者は、ビニールシートを広げ、家族や仲間と一緒にお弁当を食べたりしていました。

ハイキングは木下区で30年以上続いている行事ということで育成会では、「今日参加した子どもたちが、大人になり、今度は子連れで参加してもらえるよう、続けていければ」と話していました。 -

来春に向け桜の摘み取り作業

伊那市商工会女性部は7日、伊那市高遠町文化体育館横で八重桜の摘み取り作業をしました。

この日は女性部のメンバー15人ほどが作業をしました。

女性部では、八重桜を摘みとって塩漬けにした桜茶の、サービスや販売をしています。

八重桜は、ヒガンザクラやソメイヨシノよりも遅く咲き、咲いている期間が長い桜です。

今年は例年よりも遅い開花となりましたが、花付きが良く、去年よりも10キロ多い100キロを摘み取りました。

摘み取り作業が終わると、持ち帰った桜を、酢を入れた水で洗います。

これにより殺菌や発色の効果があるということです。

女性部のメンバーは、会話をしながら選別や水洗いをしていました。

高島弘江部長は「今年は良い花がたくさんついた。来年の春多くの人に喜んでもらえたらうれしい」と話していました。

八重桜は1年かけて塩漬けし、来年の観桜期に販売されます。 -

大槻武治さん 著書の出版記念講演会

箕輪町の元教育長で、現在は作家として活動している大槻武治さんの著書「保科正之人生道中記」の出版記念講演会が7日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれました。

会場には、出版委員会のメンバーを中心におよそ50人が集まりました。

大槻さんが出版した歴史小説「保科正之人生道中記」は、正之が江戸から会津若松へ向かう道中、正之が人生を振り返るというストーリーです。

大槻さんは「実際の歴史にとらわれず、自由な感覚で読んでもらいたい」と話していました。

この日は大槻さんが、正之が現代に生きていたらどんなことを考えるか、をテーマに講演をしました。

大槻さんは「正之の民を思う気持ちは、大震災が発生した今だからこそ学ぶべきことが多くある」と話していました。

また講演の後には大河ドラマをつくる会の伊東義人副会長がこれまでの経過を説明し、ドラマ化の実現を目指し、さらなる協力を呼びかけていました。 -

南箕輪村大泉勝光寺で花まつり

6日、南箕輪村大泉の勝光寺で月遅れの花まつりが行なわれました。

花まつりは、一般的には、4月8日ですが、勝光寺では、花見堂に飾る花が咲きそろわないとの理由からひと月遅れで行なわれています。

6日は、近くの南箕輪西部保育園の園児がお釈迦様に甘茶をかけ、手を合わせていました。

園児たちは、水筒に甘茶を入れてもらいお土産として持ち帰っていました。 -

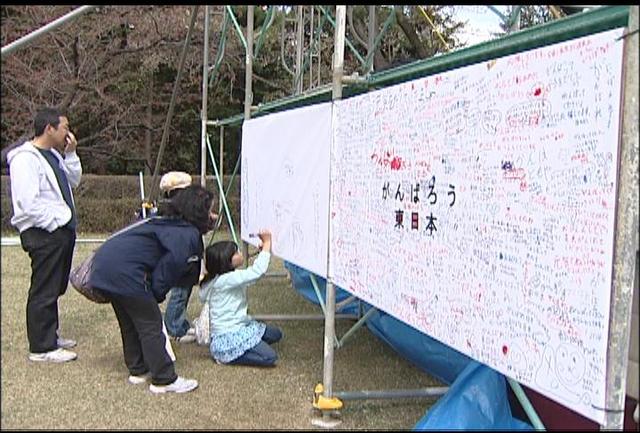

わんぱくひろば 災害について考える

ども達が自然に親しみながら遊ぶわんぱくひろばが伊那市の春日公園で、29日、行われました。今年は、災害について考えるコーナーが数多く設置されました。

わんぱくひろばは、30年以上続く恒例の行事で、ボウイスカウト等、市内の団体がコーナーを設けました。

今年は東日本大震災をうけ、多くの団体が「災害」について考えるコーナーを出していました。

このうち、非常食を作りのコーナーでは、空き缶を使いコメを炊く方法を教わりました。

参加した子ども達は、缶切りを使い上蓋部分を取り除くと、空き缶を飯ごう代わりに、コメを炊いていました。

被災地へのメッセージボードでは、油性ペンなどを使い、応援の言葉が書きこまれていました。

参加したある保護者は、「遊びながら災害や被災した人達の事を考え、思いやる心が養われれば」と話していました。

また、会場には、特設の遊具が設置され、春日公園には子供達の元気な声が響いていました。 -

でんがく寺子屋 開講

伊那市富県を拠点に活動する、歌舞劇団田楽座の伝統芸能講習会「でんがく寺子屋」が30日、富県の稽古場で開かれました。

30日から一泊二日の日程で行われた講習会には、県内外から8人が参加しました。

でんがく寺子屋は、伝統芸能の楽しさや魅力を感じてもらおうと開かれました。

この日は、参加者が2つのグループに別れて、花笠踊りと南京玉すだれの指導を田楽座のメンバーから受けました。

花笠踊りでは、基礎の動きとなる足腰の動かし方や、花笠の動かし方などを指導していました。

また南京玉すだれでは、参加者がすだれを釣竿に見せる動きを学んでいました。

ある参加者は「日本の伝統芸能をプロから教わることができて良かった」と話していました。

でんがく寺子屋は、4日、5日にも一泊二日の日程で開かれることになっています。 -

高鳥谷山区民ハイキング

伊那市富県地区の伝統行事、「高烏谷山区民ハイキング」が3日に行われました。

ハイキングには、新山地区を含む富県区民およそ600人が参加しました。

これは区民同士の交流をはかろうと毎年開かれているものです。

参加した区民らは、家族や友人と会話を楽しみながら、およそ3時間かけて高鳥谷山の8合目付近のつが平を目指していました。

つが平に到着すると参加者らは景色を眺めたり、ビニールシートを広げて弁当を楽しんだりしていました。

子どもと参加したある父親は「地元に住んでいてもなかなか登る機会がない。素晴らしい景色を見ることができた」と話していました。

また東西交流として、富県小学校と新山小学校の児童がそれぞれの学校紹介をしたり校歌を披露して交流を深めていました。 -

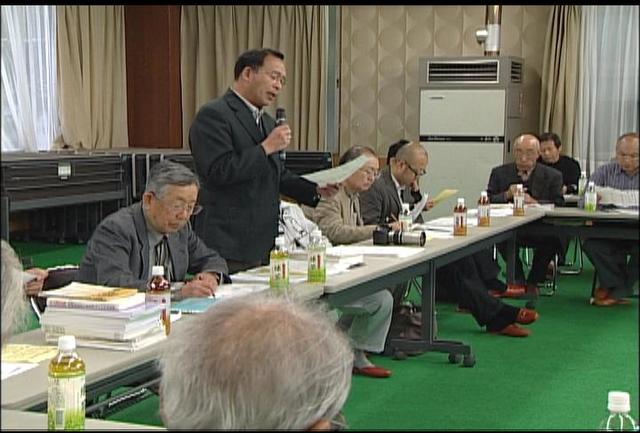

憲法9条堅持 決意を新たに

憲法記念日にあわせ、3日に「憲法9条を守る会上伊那教職員の集い」が開かれ、憲法9条を守る決意を新たにしました。

この日は伊那市の坂下公会堂で集いが開かれ、教職員退職者などおよそ40人が参加しました。

これは、戦争の経験からつくられた平和憲法、憲法9条の意味を再認識し、地域に示していこうと2年前から開かれています。

この日行われた意見発表では、参加者から「正しい憲法の意味を知る必要がある」「憲法教育が貧困」などの意見が出され、平和教育や憲法教育の必要性が再確認されました。

また集いの最後には、「平和を求める世界の人々と手をつなぎ、9条を持つ日本国憲法を守っていこう」とする集会アピールを参加者全員で採択しました。 -

「立夏」高遠花の丘公園見頃に

6日は、二十四節季の一つ「立夏」、暦の上では、この日から夏とされています。

県内は、高気圧に覆われて、上伊那地域も日中は、五月晴れの青空が広がりました。

伊那の最高気温は、午後1時11分に、22.8度を記録しました。

伊那市高遠町の桜の名所、花の丘公園では、現在、ベニユタカやイチヨウなどの八重桜が見頃となっています。

6日は、暖かな陽気に誘われて、多くの人たちが見物に訪れていました。

花の丘公園は、50種類、2,000本の桜が植えられていて、時期をずらして咲くため、長い期間花を楽しむことができます。

公園内では、すでに満開を過ぎ散る桜もあれば、つぼみのものもありますが、全体的に今年は、平年に比べ一週間ほど遅れているということです。

6日は、暦の上では、夏が始まる「立夏」で、伊那の気温22.8度は平年に比べ3度ほど高く5月下旬並みの陽気となりました。 -

子どもたちが苗植え作業

伊那市東春近下殿島にある子供農園で野菜の苗の植え付け作業が5日行われました。

作業は下殿島農業振興センターが、子どもたちに農作業を体験してもらおうと行ったもので、今年で2年目の取り組みです。

この日は、13家族およそ40人の親子が参加しました。

子供農園は近くの農家から借りたもので、広さおよそ3アールの畑にとうもろこしや、キャベツ、白ネギの苗などを植えていました。

畑には今後、はくさいや、人参、さつまいもなどを植える計画で、参加者は水やりや、雑草抜きなど年間を通して作業にあたります。

11月には収穫祭が計画されていて、採れた野菜をみんなで味わうということです。 -

山野草大展示会 7日、8日の2日間

信州伊那野草会による「山野草大展示会」が7日から、伊那市の伊那スキーリゾートで開かれます。

6日は、会員およそ20人が準備を行いました。

会場には季節の山野草およそ200種類、350点ほどが並べられていました。

今年は、春先に寒い日が続き花物が10日ほど遅れたため、例年では見られない山シャクヤクなどの花も楽しめます。

信州伊那野草会の飯島隼人会長は「今年は会を立ち上げて20年の節目の年。丹精込めた作品が並んでいるのでぜひ多くの人に来てもらいたい」と話していました。

展示会では他に、山野草即売会を開く他、育て方などの質問コーナーを設けるということです。

山野草大展示会は、7日と8日の2日間、伊那スキーリゾートで開かれます。

1712/(水)