-

駒ケ根市議会一般質問2日目

開会中の駒ケ根市議会で13日、前日に続いて一般質問が行われた。

宮澤清高議員が市内小中学校でのいじめの実態について質問したのに対し中原稲雄教育長は「06年度は小学校で2件、中学校で3件のいじめの報告があった。評価が下がることを恐れて学校や教育委員会がいじめの事実を隠すことは絶対にない。情報を素早く共有するための体制づくりや、児童、生徒の心の状況が分かる検査の導入のほか、幼児期からの人間関係づくりなどを含めたさまざまな対策に努めていきたい」として、いじめ対策にさらに積極的に取り組んでいきたいとする姿勢を示した。

竹内正寛議員が安全・安心のまちづくりに向けた取り組みとして空き店舗などを利用したボランティアによる市民交番を提案したのに対し中原正純市長は「市教委の新規事業として集会所での地域交流サロンを今年度実施しているが、提案を参考にして議論を深めたい」として、今後検討する可能性を示した。

長谷部清人議員が市内小中学校の給食費の滞納状況などについて質問したのに対し中原教育長は「05年度決算で過年度分を含め計617万円。本当に払えない家庭もあるかもしれず、難しい問題だが、電話による督促や職員による滞納整理などを行い、未収金の回収に努力している」と述べた。 -

駒ケ根ロータリークラブ募金寄付

駒ケ根ロータリークラブ(中島清一会長)は11日夜、年末家族会を駒ケ根市のグリーンホテルで開いた。パーティに先立ち、クラブは歳末助け合い募金として10万円を駒ケ根市に、530(ごみゼロ)運動協賛金として10万円を駒ケ根530運動推進連絡会(新井徳博会長)にそれぞれ手渡した=写真。中原正純市長と新井会長は「皆さんの志に感謝し、大切に使います」とそれぞれ礼を述べた。

家族会には会員と家族ら約70人が参加し、ジャズバンドの生演奏をバックにダンスを楽しむなど、和やかなパーティのひとときを過ごした。 -

南箕輪村の北原工業団地に工場進出計画

南箕輪村の北原工業団地の一角に工場進出計画があり、村は県に農振除外の申請をしている。13日の村議会12月定例会一般質問で、唐木一直村長が有賀彰司議員の質問に答えた。

有賀議員は07年度予算編成方針で税収など財源の見方について質問。村長は、「自主財源の確保は必要。産業振興に尽きると思っている。企業誘致も積極的な対策をとり、企業の増築など積極的に支援したい」と答弁。工業誘致については、村内の北殿、塩ノ井地籍の工業団地は「もう用地がない」とし、「北原工業団地の大型農道の東を工業用地にしたい。2万平方メートルの農振除外を申請している。当面は北原工業団地を中心に考えたい」と述べた。

工場進出の計画場所は、南箕輪村と箕輪町の境で、広域農道に面した東側の農地。今年になってから話が具体的に動いた。農振除外申請の結果など来年春先にはめどがつく見込みという。 -

南箕輪村全職員による滞納整理

南箕輪村は15日、全職員による滞納整理を始める。

実施期間は28日まで。対象は村税、保育料、介護保険料、下水道使用料などで05、06年度中に新たに滞納となったもの。職員77人が整理にあたる。

対象の滞納額は住民税29件・118万2100円、固定資産税7件・22万8900円、軽自動車税5件・2万9600円、国保税22件・115万9200円、保育料4件・31万8700円、介護保険料25件・30万4130円、下水道使用料13件・22万7410円、下水道負担金11件・192万6千円。合計は116件(99人)537万6040円。

全職員による滞納整理は05年度2回、06年8月に続き4回目。本年8月の滞納整理期間中の収納額は240万円余だった。

05年度末の滞納額は合計1億9624万6千円。内訳は村税1億2073万4千円、保育料321万円、国保税6672万3千円、介護保険料155万9千円、公共下水道使用料・負担金237万8千円、農集使用料164万2千円。 -

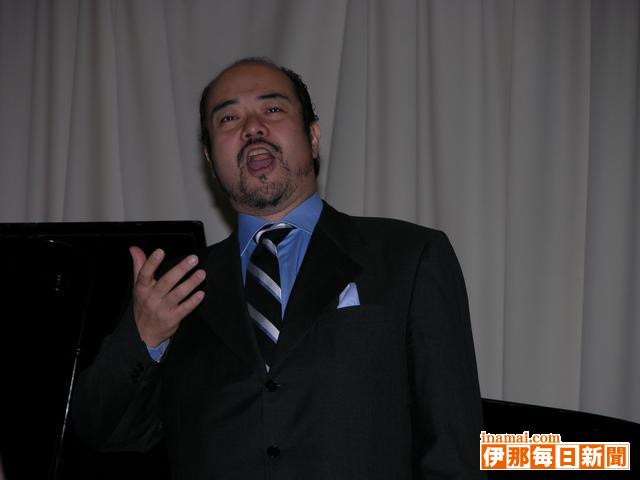

【オペラ歌手 佐野成宏さん】

・ス光り輝く声・スと賞賛されるテノール歌手。世界の各地でオペラやコンサートに出演するなど、多忙な日々を送っている。

「時差ぼけもあるし疲れる。でもやりがいがあって楽しいし、舞台に立って拍手をもらうと疲れも吹き飛ぶ。舞台は生きがいというより人生そのものですね」

◇ ◇

11歳の時、心臓病の手術のため入院していた松本市の信大病院でクリスマス・コンサートがあった。

「プロではなく学生だったと思うが、そのバイオリンの演奏を聴いているうちになぜか涙が込み上げてきて止まらなくなった。病気で不安だったせいもあるかもしれない。でもそれまでにない大きな感動を受けた。音楽が心に語りかけてきた初めての経験だった」

中学2年から合唱部。赤穂高校でも声楽部長を務めたが、卒業後は東京経済大に進んだ。

「家業の燃料店を継ぐつもりだったから。親は大学時代は人生を見極めるための時間だと言ってくれたので、気楽な学生生活を送れた」

学内の合唱部のほか、武蔵野合唱団にも入団していたが、ある時、指導していた指揮者の小林研一郎さんが不意に練習を止めて指差し「君は今何をしているの?」と聞いてきた。

「経済の勉強です」 「そうか…。経済なんかやめて音楽をやった方がいいね」

それまでは好きな歌を楽しんでいただけだったが、音楽という職業も選択肢にあるのだ竏窒ニ気づかされた瞬間だった。

それでもプロを目指すまでには思い切れず、大学はそのまま卒業した。しかしその後、本格的に声楽を勉強しようと決意し、東京音大専修コースを経て東京芸術大声楽科に入学。卒業後はさらにイタリアに留学した。

「本場のレッスンで今までやってきたことが通用するどうか不安だったが、発声は良いと言われ、少し自信がついた。一方で、もっと勉強しないと全然駄目だということも分かった」

アリアを歌う際「音と音がつながらない」と指摘されたのだ。

「レガートというが、言葉をもっとしゃべりのようにスムーズに歌えと言われた。それが難しくてすごく苦労した」

イタリアに住み、腰を落ち着けて練習したが、習得にはその後1年、2年とかかった。

「イタリア語が話せるようになると自然に言われたことが分かるようになってきた。やっぱり本場で勉強することは大切だな、とよく分かりました」

◇ ◇

「幸せだったのは意外とスムーズに自分の道を見つけることができたこと。こんな時代だから夢を持てないという声も聞くが、夢って実は意外と近い所に転がっているんじゃないか。どんなことでもいいから夢を持っていることは大事だと思う。今の夢は超一流のオペラ歌手になること。音楽にはこれで満足ということはない。次から次へと目標を立てながらやっていきたい」。

来年5月23日には駒ケ根市文化会館でコンサートを開く予定。世界で活躍する・ス光り輝く声・スが故郷に錦を飾る。

(白鳥文男) -

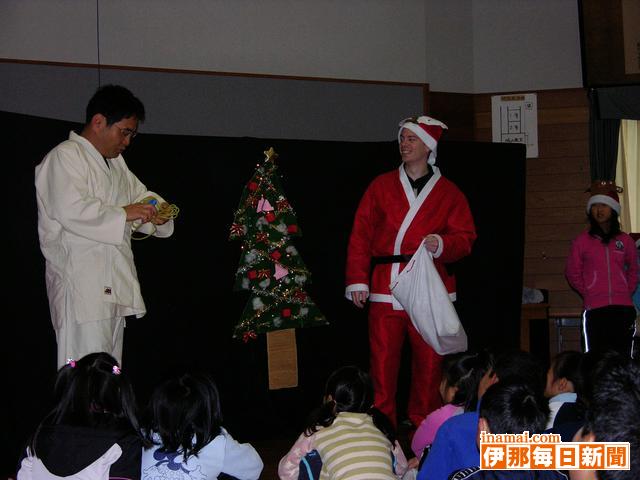

箕輪南小で職員劇

箕輪町の箕輪南小学校で12日、読書旬間行事の一環で、職員劇があった。本「もりのクリスマス」を南小バージョンにしたオリジナル「南小のクリスマス」を熱演し、児童を楽しませた。

本を読むだけでなく活用する方法の一つとして劇化することを紹介する目的もある職員劇。職員の個性を生かした台本で、“ニック先生とゆかいな仲間たち”が出演した。国際交流員のニコラス・キンレッドさんがサンタクロースを演じ、先生たちに運動するためのタイマー、赤い目に効くニンジン、眼鏡などをプレゼント。楽しいせりふや動きに児童は笑いながら見入っていた。

劇の前後はニュース番組仕立てで、6年生が協力し、ニュースキャスターや劇中のコーラスなどを担当した。

南小の読書旬間は15日に始まる。校内には読書歴、親子ですすめる本、手紙、制作した本の帯、「椋鳩十」シリーズから自由に選んだ本の感想文など、各学年ごとに工夫を凝らしたテーマで展示発表している。 -

羽広いちご生産組合が設立10周年記念式典

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームでイチゴ狩りを通じた体験型観光農園を展開する羽広いちご生産組合(泉沢勝人組合長)が13日、設立10周年記念式典を羽広荘で開いた。関係者など約100人が集まり、10年の節目を祝った。

温泉の湧出をきっかけに、地域振興と農業を結びつけたイチゴ栽培の導入が決まり97年、羽広いちご生産組合は設立。翌年1月1日にいちご園がプレオープンした。

泉沢会長は「手探り状態からのスタートで、お客に怒られながら接客を学んできた。伊那市の観光拠点としてがんばっていきたい」とあいさつ=写真。

小坂市長は「いちご園は集客数も一番多い中核的施設。一致団結して地域とともにいちご園を伸ばしていってほしい」と激励した。

いちご園は期間合計入園者数は01年に8万人台を記録して以降、徐々に減少。1、2年は6万人台を切りそうな年もあった。しかし、今年は5年ぶりに7万人台に回復。権兵衛トンネル開通の影響を大きく受けている。 -

信大で研究報告講演会

信州大学OBや地元企業などでつくる信州農林科学振興会(高嶋好文会長)の研究助成金を受けた研究者によるの研究報告会が12日、南箕輪村の信大農学部であった。在校生やOBなど約40人が集まり、各研究の成果に耳を傾けた=写真。

研究発表をしたのは本年度の助成を受けた学生、教授、同校卒業生の3人。

食料生産科学科の土井元章教授は、風を使って花きの日持ち性を向上させる栽培について発表。従来の栽培では、湿度への配慮はあまりされていないが、湿度が高いと水ストレスがかかり、植物の日持ちが悪くなることを示す一方、植物に風を当てることで低湿度環境の代替が実現できることを示した。

総合工学系研究科博士課程2年の山本耕裕さんは、抗体や医薬品などに使う有用物質を卵白の中に産出させる新しい育種の開発が進む鳥類の特徴的な生殖細胞の移動動態を、ひと・むし・たんぼの会の小川文昭代表は、農業者自身が水田の多面的機能を認識する手段の一つとして位置付ける「水田生物の調査」の結果について発表した。

在学中の研究者、学生などの支援を目的として91年に発足した同財団は、優れた研究などに対して研究助成金のほか、留学生に対する助成金を支給などをしている。 -

伊那西高校の文芸部4人が全国高等学校文芸コンクールで優良賞に入賞

全国から2万4152点の文芸作品が寄せられた第21回全国高等学校文芸コンクール(全国高等学校文化連盟主催)でこのほど、伊那西高校文芸クラブの4人の作品が優良賞となった。応募総数が1万点以上あった俳句部門で入賞した3年生の唐木まなかさんと、詩部門で入賞した部長の蔡●さんが全国で表彰を受けるのは2度目。表彰式を23日にひかえ蔡さんは「それぞれレベルの部門でレベルの高い人たちが集まってくる場にまた行くことができるのは嬉しい」と笑顔を見せた。

4人の作品は県のコンクールで入賞した後、全国コンクールへ送られていた。

2年生では県のコンクールで最優秀賞となった下平恵さんが短歌部門で、春日千香子さんが詩部門で初入賞。「作品をつくる時は賞に入る入らないは考えていないので驚いた」「全国コンクールに出したことを忘れていたので、受賞はすごく嬉しい」と、それぞれに喜び語る。

俳句部門で入賞した唐木さんの作品「畦焼きの匂いをまとう家路かな」は、生活の中で感じたことをありのままに17音で表現したことなどが評価された。

顧問の伊藤あけみ教諭は「3年生には最後の思い出になるし、2年生には良いステップになる。作品づくりを通じてものの見方も変わってくると思う。そういう見方を大切にしてほしい」と語った。 -

【記者室】地域の結束は楽しく

南箕輪村久保区の50歳以上の男性有志でつくる久保壮年クラブ。久保区のまとまりのために-と結成し、7年目を迎えた▼公民館にプランターで花を育てるほかソバ栽培、コイの飼育、大芝高原まつりへの出店、神社で2年参りのそばや縁起物販売、村の出前講座で料理を学ぶなど活発に活動。12月は恒例のそば打ち忘年会もある。楽しみながらの活動とはいえ、今年は初めて旧公民館にスイセンの球根を植えるなど、区内の環境美化にも努める▼地域の人間関係が希薄な昨今、区民の結束は日常だけでなく災害など有事に特に求められる。常会などの決まった形だけでなく、壮年クラブのように楽しく人と人とのつながりを持ち、輪を広げていくのも一つの手段だろう。(村上裕子)

-

経営者協会上伊那支部が風力発電計画反対支持

伊那市東部の入笠山、鹿嶺高原周辺で民間企業2社が検討している大型風力発電計画に対し、県経営者協会上伊那支部(支部長・向山孝一KOA社長、42社)は13日、計画中止を推進する姿勢を示した。向山支部長らが市役所の小坂樫男市長と下島省吾市議会議長を訪ね、「計画に反対する地域住民の声を全面的に支持する」と表明した。

同支部は、CO2の削減に向けた自然エネルギーの利用促進を推進しているが、大型風車の設置による景観や生態系への影響、災害発生の可能性などが懸念されているため「問題を優先する」と判断。「支部の会員企業は伊那谷の自然と環境によって育まれてきた。それを守るための地域住民の声を前に、座して観るべきではないとの考えに至った」としている。

開会中の市議会定例会では、計画をめぐる賛成・反対の陳情10件を20日の本会議で採決する見通しで、市はこれを受けて態度を明らかにする方針。このため、同支部は採決を前に、市長と議長に対して反対の意思表示をした。 -

高齢者地域ケア体制検討委員会が答申

中川村役場で12日夜、高齢者地域ケア体制検討委員会(松下昌嵩会長、9人)があり、在宅福祉のあり方や高齢者の共同住宅に関する検討をまとめ、在宅福祉サービスの充実や、共同住宅建設構想の中で高齢者住宅を考えていくのが適当-などとした答申をした。

答申では高齢者サービスについては▽在宅福祉サービスの充実を図る▽高齢者の状況、要望把握に努め、高齢者福祉サービス全般に充実を求める-とし、高齢者向け共同住宅については「住環境や生活環境から住宅が必要な人が見込まれることから、都市再整備計画(チャオ周辺地区)の中の共同住宅建設構想に高齢者のための住宅を含めて考えていくことが適当」-とした。 また、松下会長は口頭で「建設に当っては、委員会で出された意見の尊重を。建設委員会委員には当委員会からも選出を」-など要望した。

曽我村長は答申書を受け取り「建設に関してはこの答申を尊重したい」と述べ、委員の労を労った。

同委員会は06年2月、村長からの諮問を受け、今回まで全5回の委員会を開き、村の高齢者の現状把握、講演会、1人暮らし高齢者のアンケートなどを実施しながら、検討を進めてきた。 -

若丸の下平洋一社長がモンゴル国農業大臣の食品産業功労賞受賞

「外国から表彰されるなど、思ってもいなかった。多分日本人で初めて、大変光栄なこと」-。馬肉輸入販売の若丸(飯島町本郷)の下平洋一社長(55)はモンゴル国農業大臣から食品産業功労賞が贈られた。受賞式は9日、ウランバートル市で、モンゴル国食品産業協会60周年記念式典の席上行なわれ、本人が出席した。

下平さんは96年現地法人、WAKAMARU MONGOLIA CO,LTD設立以来10年間、日本への馬肉輸出の先駆者として、また、現在もモンゴル国の食肉事業発展に貢献したことなどが認められた。

93年下平さんは木曽馬の減少を受け、新たな馬肉の供給源を求める中で、木曽馬のルーツであるモンゴル馬に着目。輸入する馬の肥育牧場を開設するために、現地法人、WAKAMARU MONGOLIA CO,LTD設立、JICAの途上国農業振興事業の支援を受け、96年から5年間、試験事業として取り組んだ。

同法人のウランバートルに開設した牧場は南北、東西各250メートル7縲・5歳馬を平均で3百頭肥育。馬はモンゴル各地の遊牧民のゲルを回り、買い付ける。大草原で伸び伸びと、青草を食べて育った馬は、そのまま、食肉にすると、青草のにおいがするため、5、6カ月乾草と穀類で肥育し、食味を調える。委託した解体工場で精肉にし、年間30トン、日本の若丸に輸出する。事業推進の中で、飼育や肥育技術の普及、馬刺し用に解体するための衛生指導など、人材育成にも貢献した。大自然プラス卓越した技術指導で完成させた馬刺しの味は「中型馬系できめ細かくおいしい」とか。

年数回、モンゴルに出掛けるという下平さんは「細かいことを気にせず、頭と体をリフレッシュできる。モンゴルでは自然対人間、人間の非力さを感じる。モンゴル人は生きる力があり、失われた日本の良さ、例えば、家族のつながり、年寄りを大切に、子どもの役割分担などが残っている。来春、モンゴルの草原に若草が萌え始めたら、モンゴルに行きたい虫が騒ぎ出しそうだ」と話している。

##(写真) -

1月20日、売れっ子落語家、柳家喬太郎師匠を招き、交通安全研修会

伊南交通安全協会飯島支会(下平憲夫会長)は1月20日午後1時30分から、南仲町の成人大学センターで、売れっ子落語家、柳家喬太郎師匠を招き、交通安全研修会を開く。

内容は喬太郎師匠の落語2席、県交通安全支援センターの交通寸劇、腹話術のほか、交通安全体験車「まなび号」、運転診断「点灯くん」など体験コーナーもある。入場無料。 喬太郎師匠は駒ケ根市の「喬太郎を駒ケ根に呼ぶ会(略称喬駒会)」が年1回、駒ケ根市の安楽寺で独演会を開き、地域ではすっかりなじみの落語家。

63年東京生まれ。85年柳家さん喬に入門。98年NHK新人演芸大賞落語部門大賞。00年3月真打昇進。主なTV出演はNHK「小朝がまいりました」など。週間文春「川柳のらりくらり」連載中。06年芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。

落語と交通講話のドッキングという前代未聞の企画だが、下平支会長は「子どもから高齢者まで、多くの人に来ていただき、交通安全の意識を高めてもらえれば」と来場を呼びかけている。 -

シルバー人材ささえあい募金寄付

伊那広域シルバー人材センター伊那地区(三沢満男委員長)は14日、今年集めた「支え合い募金」、13万9327円を市に寄付した=写真。

伊那市、箕輪町、辰野町、南箕輪村の会員でつくる同センターでは「同じ高齢者同士助け合おう」と、毎年この時期に地区ごとで会員から募金を集め、4市町村に寄付している。

市町村合併があった伊那地区では、東部地区を新たに加わえ、3地区の約300人から募金を集めた。

三沢委員長は「せん定などは高齢化に伴い後継者が不足してきている。市の福祉に役立ててほしい」などと話していた。

募金は主に高齢者福祉に関する事業に利用する。 -

大田切育成会が座禅会

宮田村大田切区の青少年健全育成会は10日早朝、年末恒例の座禅会を北割区の真慶寺で開いた。子どもから大人まで約30人が参加。心を静め、自分と向き合った。

座禅を組み精神を統一。無心の時間を過ごした。「心が洗われた」と参加者。子どもたちも普段にはない・ス静・スの世界を体験し、自身を見つめ直した。

境内の清掃も行ない、朝粥で朝食。心も体も晴れやかに、1年を締めくくっていた。 -

南箕輪村の子育てサロンでクリスマスケーキ作り

南箕輪村の社会福祉協議会で11日、就園前の親子を対象とするクリスマス会「ケーキを作ろう」があった。伊那市にある菓匠Shimizuの清水慎一さんを講師に迎え、クリスマスケーキのデコレーションに挑戦した=写真。

取り組みは子育てサロンの一環で、清水さんを講師に招くのは2年目。今年は約30組の親子が参加。子育てサロンに初参加するという人も多かった。

昨年同様、スポンジはあらかじめ清水さんが準備してきたものを使用。参加者は、イチゴや生クリーム、クランベリーなどを使って飾りつけに挑戦した。

母親の一人は「見た目は簡単そうだけど結構難しい。今年は子どもと一緒に家でケーキをつくりたい」と話していた。

出来上がったケーキは参加者全員で試食。子どもたちには、サンタクロースと南箕輪村のマスコット「まっくん」からのクリスマスプレゼントもあり、少し早いクリスマスを楽しんでいた。 -

南箕輪簡保グリーン旅行会が村に寄付

南箕輪郵便局の簡保同趣同好団体の一つだった南箕輪簡保グリーン旅行会は11日、最後のチャリティーコンペで集めた募金3万1千円を、南箕輪村に寄付した。

簡易保険を通じて同じ趣味を楽しもうとそれぞれに活動してきた同趣同好団体だが、組織のスリム化などを理由に活動期間の更新ができなくなり、徐々に解散していくこととなった。

1989年から活動してきたたグリーン旅行会もその一つ。ゴルフを通じて交流を深めてきたが、解散が決まり「村の社会福祉に少しでも貢献しよう」と、最後にチャリティーコンペを開催した。

地域住民の交流の場としての機能も持っていた同趣同好団体だが、南箕輪郵便局ではこの1、2年でほとんどが解散するという。 -

郷土史クラブが化石の入った石の保存処理に挑戦

古代の軌跡を保存しよう竏窒ニ、箕輪町内の小学4縲・年生でつくる郷土史クラブの20人9日、自分たちで拾った化石の保存処理に挑戦した=写真。

自然や歴史を学んでもらうことを目的として町郷土博物館が月1回のペースで開催している取り組み。

この日は、10月に訪れた松本市の四賀化石館近くで採取した化石の保存と、8月に作った三日町御射山遺跡の土を使った土鈴と土笛を野焼きに挑戦。

化石の保存では、中に入っている魚や植物の破片が崩れてこないよう、一つひとつ表面を木工用ボンドで覆った。

参加している6年生の女の子は「今まで知らなかったことも知った」などと話していた。 -

箕輪町議会12月定例会一般質問要旨

箕輪町議会12月定例会の一般質問は14、15日にある。質問者は14人。質問要旨は次の通り。

春日巌議員 (1)庶民の大増税と社会保障制度の改悪への町の対応(2)町内企業雇用実態(3)障害者自立支援法実施に伴う問題点と今後の対応(4)生活保護世帯の実態(5)伊那中央病院の出産費用前払い金の扱い(6)広域連合ごみ焼却炉建設計画進行状況と今後の対策

三沢興宣議員 (1)2期目の町長、再任にあたり今後の行財政の取り組み

藤田英文議員 (1)町長2期目の課題(2)土地利用と集落営農(3)障がい者自立支援法と町の体制(4)子育て支援センターの設置

浦野政男議員 (1)町長2期目就任にあたって(2)07年度予算編成(3)土地利用計画(4)北部地区の排水路計画(5)町内学校でのいじめ・不登校

唐沢荘介議員 (1)2期目の始動と予算編成のポイント

平出政敏議員 (1)2期目無投票当選の結果の受け止め(2)2期目4年間の課題や施策、目標値(3)行財政改革第2幕の目玉(4)07年度の予算規模と重点施策(5)中・長期的改革の考え方や対応(6)全国で相次ぐ地方行財政の不祥事発生(7)7月豪雨災害の復旧などの現状と今後の見通し、対応策(8)大型手店の町内進出計画

桑沢幸好議員 (1)2期目の町政運営の姿勢(2)広域連合ごみ処理施設(3)教育基本法改正(4)北島堤防復旧

寺平秀行議員 (1)行政改革(2)防災(3)シティセールスへの取り組み(4)交通整備(5)新型インフルエンザ対策(6)箕輪工業高校改革(7)飲酒運転撲滅に向けて

三井清史議員 (1)町政4年の評価(2)07年度予算(3)安心・安全なまちづくり(4)固定資産(5)町の医療体制

松崎久司議員 (1)2期目の町政(2)07年度予算編成(3)経常収支比率(4)木下南部東西線のその後の対応(5)町「ふるさと大使」(6)町内小学校におけるいじめの実態と対応

向山章議員 (1)2期目の公約実現に向けてのマニフェスト(2)新年度予算編成方針と重点施策(3)国保会計(4)項の流用対応へのその後の始末(5)教育基本法の改正(6)各学校のいじめの現状と対策

関善一議員 (1)2期目の基本スタンス(2)行政経営計画の具体的な取り組み(3)入札制度

日野和司議員 (1)2期目の取り組みと新年度予算編成の基本姿勢(2)議員報酬増額の考え(3)地域活性化補助金増額の効果(4)観光と文化、生涯学習振興を図るコアの設置(5)下水道の企業会計への早期移行(6)大型小売店舗進出における考え方(7)伊那中央病院への直通バス運行(8)弔慰金寄付厚意の新聞掲載

丸山善弘議員 (1)2期目の町の行政運営(2)「法テラス」日本司法支援センター(3)自立支援法の運営(4)エコアクション21の現状と拡充(5)不登校といじめなどの実態 -

駒ケ根市議会12月定例会一般質問1日目

開会中の駒ケ根市議会12月定例会で12日、一般質問が行われた。

塩澤崇議員が新たな工業団地の開発について質問したのに対し中原正純市長は「残る区画についてはこの1、2年のうちにいっぱいになる見通し。土地や企業の動向を見ながら庁内で検討している段階」として、将来さらに企業誘致を進めるべく新たな団地の開発を検討中であることを明らかにした。

馬場宣子議員が市営住宅の見通しと福祉医療費の対象者拡大について質問したのに対し中原市長は「市営住宅は現在10団地、約500戸ある。市営住宅ストック総合活用計画では10年後に406戸とする計画だが、時代の実態に合わせて見直していく必要がある」、福祉医療特別給付金については「今年度導入した市独自の上乗せ施策として、対象児童を小学校就学前から小学校1年生に引き上げるとともに所得制限を撤廃した。これにより対象者は300人増の2450人、給付額は6200万円となる見込み。対象をさらに中学3年まで拡大するとすれば新たに約4千万円が必要となることから直ちに導入することは困難」と述べた。

宮下治議員が木質ペレットストーブの活用方法について質問したのに対し中原市長は「導入促進を検討している段階。現在市内の小中学校に10台導入しているが、望ましい方法を前向きに検討していきたい」と答えた。 -

厄年の赤穂中同窓生ら福祉ベッド寄贈

1981(昭和56)年度に赤穂中学校を卒業した同窓会員らが数え年で厄年を迎えることから来年正式に結成する「56すみれ会」(池上博康会長)は記念活動の一環として11日、福祉用の電動ベッド3台(計約11万円相当)を駒ケ根市社会福祉協議会(竹内正寛会長)に寄贈した。池上会長はじめ役員ら7人が市社協を訪れ「地域のために役立てて」と述べて目録とともにベッドを贈った=写真。ベッドはいずれも市内福岡のデイサービスセンター大原こだま園で使用される。

同会は今年から来年にかけ、赤穂地区の各小中学校に希望に応じた記念品を贈ることにしている。 -

駒ケ根高原スキー場安全祈願祭

駒ケ根市の中央アルプス駒ケ根高原スキー場は12日、安全祈願祭を同スキー場のゲレンデで行った。スキー場を運営する中央アルプス観光の関係者など約20人が参列。祭壇に玉ぐしをささげるなどの神事を行って営業期間中の無事故を祈った=写真。

昨年同時期にはすでにかなりの積雪に恵まれ、営業開始以来初めて初日からナイター営業もできるなど順調なスタートを切った同スキー場だが、今季はまだ積雪がないばかりか、12台あるスノーマシン(人工降雪機)も温度、湿度の低下などの条件が整う日がないため、一度も稼動させられないままの状態が続いている。担当者は「この調子では予定の16日のオープンは無理かもしれない」」と話し、雪のないゲレンデでうらめしそうに空を見上げながらため息をついていた。

同スキー場は今シーズンの入場者を昨季の約6万5千人を上回る7万人と見込んでいる。 -

福祉作業所利用者に負担軽減策

障害者自立支援法の施行による、福祉サービス利用における当事者1割負担の軽減策として宮田村は、村福祉作業所利用者と手話通訳派遣に便宜を図り、支援していく。12日の村議会一般質問で明らかにした。

村福祉作業所はものづくりや交流を通じて、利用者がわずかなながらでも収入を得ることで社会参加に取り組んでいる。

しかし、1割負担を適用すると、作業で得た賃金をはるかに超える金額が利用者に強いられる。

そのため村はサービス利用ではなく、賃金の1割を当事者負担にして、軽減を図る。

一般質問の答弁によると、福祉作業所の利用者が作業で得る平均月間賃金は5千円。その場合は5百円が、利用者負担となる。

手話通訳派遣については村が負担して、無料利用を継続する。 -

こども相談員新設、子育て支援充実に

乳幼児医療費負担も小学3年生まで引き上げへ宮田村議会12月定例会一般質問は12日開き、受診1回につき300円を超える乳幼児医療費について全額行政が負担する対象年齢を来年度村が独自に、小学校3年生まで拡充する考えを清水靖夫村長が明らかにした。子育て支援は同村政が重点施策として掲げるが、来春教育委員会に設ける「こども室」には、子どもと保護者の悩みなどに専門的に応じる「こども相談員」を配置する考えもあわせて示した。

就学前の乳幼児についての医療費は村と県が半額づつ負担。村は今年度から独自に小学校1年生まで対象年齢を引き上げて、村費で負担している。

村によると現在、上伊那地方で3年生までを対象にしているのは飯島町、箕輪町、南箕輪村、中川村の4町村。

こども相談員は、関連業務の経験者を新規に採用する予定。

保育から小中学校の教育まで一貫した窓口として新設する「こども室」の発足と同じく、来年4月から業務を開始する。

勉強や学校生活の悩み、心の問題、健康上の不安など、園児、児童、生徒、そして保護者のあらゆる相談に乗る。

一般質問の答弁で新井洋一教育長は「住民の皆さんのこども室に対する期待は高く、応えられるよう取り組んでいく」と話した。

また、村教委は宮田中学校でいじめとみられる事例が本年度は2件あったと報告。新井洋一教育長は「いずれも指導の中で解決している」と答弁した。

昨年度は同中で4件あったとも示し、宮田小学校では昨年度1件、本年度は現在までに事例がなかったとした。 -

宮田高原、来季の営業再開は困難

7月の豪雨災害で通じる林道が3カ所で大きく損傷し、本格的な復旧工事が雪融けを待って来春以降になる宮田村の宮田高原について12日、来季の営業再開が困難であることが明らかになった。放牧牛の減少などで牧場運営など見直しも迫られており、村は来年度1年間かけて活用法を検討していく。12日の村議会一般質問で清水靖夫村長が説明した。

豪雨による林道の決壊で、今季も最盛期の7月末に同高原は閉鎖。放牧牛は林道の仮復旧で9月に下山した。

同高原はかつて周辺地域唯一のスキー場があるなど、村の観光拠点でもあった。

戦前から続く牧場とキャンプ場は今も夏季に開設するが、放牧牛はピーク時に比べ3割ほどに落ち込み、今年は10頭をきった。

管理費は年間120万円ほどになるが「3分の2は村からの持ち出しとなる」(村産業建設課)状況が近年は続いている。

キャンプ場利用者も年間1500人前後で、横ばいから減少傾向で推移している。

清水村長は答弁で現状のままの継続は難しいことも示唆。「多くの人の意見を参考にして、2008年度以降の活用法を打ち出していきたい」と話した。 -

屋外広告物禁止地域の既存不適格広告物の撤去始まる

景観を保全するため、本年2月から条例の定める屋外広告物禁止地域となった国道361号伊那木曽連絡道路沿線で、各事業所がこれまで設置していた既存広告物のうち「不適格」になった広告物の撤去が始まった。対象事業所9社のうち7社が集中する南箕輪村では、6社が前向きに検討を進め、既に撤去を始めたり年度内に着手しようとしている事業所もある。

権兵衛トンネルの開通に伴い県は、屋外広告物の乱立が懸念される伊那市西箕輪地区から南箕輪村の国道361号沿線区間約20キロの両側100メートルを「屋外広告物禁止地域」に指定。原則として、禁止区域内での広告物の掲出を禁止したため、指定区域内にある既存の不適格広告物は3年以内に撤去しなければならなくなった。

それを受け、県や市町村でつくる上伊那地域景観協議会も本年度、不適格広告物の早期撤去を促すための助成措置を設け、撤去費の3分の2を県と市村が負担する事業を打ち出している。

中には、看板の撤去により客足が遠のくことを懸念する事業所もあるという。現在の約4分の1程度まで縮小する事業所の一つは「決まりなので仕方がない。残せる範囲で残したい」と話していた。 -

箕輪町で野生鳥獣害対策集落リーダー育成研修会

耕作地の周辺整備や防護柵(さく)の設置など、野生鳥獣害被害を防ぐための積極的措置に取り組んでもらうことを目的とする野生鳥獣害対策集落リーダー育成研修会が12日、箕輪町であった。町内の各集落を代表する農家など約40人が参加。信州大学農学部の竹田謙一氏を講師に迎え、現地を視察しながらシカやイノシシなどの効果的な対策方法を学んだ。

上伊那地方事務所の主催。各地区で行っている研修会で3年目。

参加者はまず、シカやイノシシの被害が深刻となっている南小河内地区と福与地区の農地を訪れ、鳥獣害対策に取り組んでいながらも山際の集落で被害が拡大している実態を視察した。

竹田氏は「多くの農家が対策をしているにもかかわらず、被害に遭っているのは、適切な対策がとられていないため」と指摘。防護さくを設ける時は、動物が入り込めるようなすき間がないようにし、中の農作物が見えないよう、下の部分をとたんで隠すなどといった対処方法を伝授した。

また、畑の周辺が荒れていれば必然的に動物が畑まで出てきやすくなることや、畑に残した農作物の残さやB級品が、こうした動物の餌になり、知らない間に餌付けしている実情に触れ、基本的な部分で動物が入り込まない環境を整えるとともに、畑へ出てくることのデメリットを教える「嫌悪学習」を粘り強く続ける段階的な対応策を示した。 -

南ア世界遺産登録に向け 長野県の連絡協設立は来年2月までに

南アルプス世界遺産登録を目指し、長野県側の連絡協議会を遅くも来年2月上旬までに立ち上げる。

世界遺産登録に向け、静岡県、山梨県、長野県の10市町村で運動を展開する。長野県は飯田市、伊那市、富士見町、下伊那郡大鹿村の4市町村で、伊那市が取りまとめ役を務める。現在、連絡協の設立に向けて準備中。

すでに静岡県、山梨県では連絡協が立ち上がっており、長野県の設立後、関係市町村で推進協議会を立ち上げる予定。他県と連携を取り、活動基盤を整える。

小坂市長は「国内でも世界遺産に立候補しているところがあり、実現までには一筋縄ではいかない。運動することで、雄大な自然を広くアピールしていくことができるのではないか」と述べ、開発は極力せず、自然を保全して登録を目指す。

南アは、標高3、000メートル級の高山が連なり、日本を代表する山岳景観を有する。ニホンカモシカやライチョウなど28、29種が確認され、キタダケソウなど植物も多数存在する。

柴満喜夫議員の一般質問に答えた。 -

カレーバイキングが好評

中川村の望岳荘で毎週土、日曜日のランチタイムにカレーバイキングが始まり、家族連れに好評だ。

カレーはオーソドックスなビーフカレー(辛口)、中辛の香味焙煎カレー、甘口のホワイトカレーの3種類。 ライスは白米ご飯とグリーンピース入りのじゃがいもご飯。サラダは生野菜各種、ドレッシングもゆず、わさび、和風、フレンチと5種類を用意。つけ合わせは、カレーに欠かせない、福神漬け、ラッキョウ漬けのほか、日替わりメニューでウインナー、ナスとサケの香味和えなどもつく。コーヒー、季節の果物もセット、いろいろと食べ放題でお値段は大人700円、子ども500円、幼児300円とリーズナブル。

時間は土日曜日の午前11時-午後2時。日本みつばちのハチミツ入りの朝ちゃん五平もちの同時販売する。

家族5人で訪れた米沢広明さん(大草)は「孫にせがまれて初めて来たが、おいしい」、リクエストした孫の矢島広志君(小学3年)は「ホワイトカレーが好き。お母さんのカレーと同じ位おいしい」と、隣席のお母さんへの気遣いも見せた。

238/(土)