-

上伊那農業高校「果樹班」

高校農業科の生徒らが研究を発表し合う県学校農業クラブ連盟各種県大会プロジェクト発表(12日、更級農業高校)の食料部門に出場し、発表題目「花粉を征する者は果樹栽培を征する縲怏ハ樹花粉の長期貯蔵及び溶液受粉法に関する研究縲怐vで最優秀賞を受賞した。

発表内容は、開花期のナシ栽培上の問題をきっかけに、長年調査研究して確立した果樹の溶液受粉法及び花粉の長期貯蔵法について。園芸科学科の2、3年生が中心となってつくる「果樹班」が足掛け8年間にわたり、継続テーマとして研究してきた成果だ。

本年度のメンバーは3年生15人、2年生12人、1年生2人の計29人。県大会にはメンバーの代表6人が発表のため出席した。大会同部門には、農業科のある県下12校のうち7校が参加し、それぞれプロジェクターなどを使って研究成果を披露した。

ナシ、リンゴなど人工受粉が必要な果樹が多く栽培されている上伊那地方。果樹の開花時、凍霜害で結実不良が起きやすいため生徒らは、2001年度からナシを対象に被害防止法の研究を始めた。数年後には、農水省が省力化のため提唱した溶液受粉法を凍霜害対策に応用し、効果を確かめた。

粗花粉はスプレー散布の際、容器に詰まりやすく、また、長期保存ができない。そのため、溶液受粉法を研究する中で試行錯誤を繰り返し、精製した花粉を用いるなどで長期貯蔵が可能となることを実証。07年度には、精製済み花粉をリンゴやモモへ利用し、散布試験も行った。

県大会の最優秀賞受賞により、「日本学校農業クラブ北信越ブロック大会」(8月19縲・0日・石川県)に出場する。発表では、長期貯蔵花粉を用いた溶液受粉法を地域に普及する観点から、地元の栽培農家や専門家の意見をまとめ、紹介したいという。

果樹班顧問の北原千歳教諭は「近年の県大会は、各校が長期にわたって研究してきた成果を発表している。地道に研究することは大切。今回は県大会で最優秀賞を受賞できたが、成果が出なくても積み上げていくことが重要となる。技術改善のためにも」

2年間研究に携わった3年生、近藤由佳さん(18)は「他の学校のレベルが高かったので不安だったが、最優秀賞を受賞できてうれしかった」。北信越ブロック大会に向けては「先輩の分も、今まで続けてきた研究の成果を発揮できれば」と意気込んでいる。

日本学校農業クラブ北信越ブロック大会に出場する「果樹班」の代表 -

あばれ神輿豪快に打ち壊し

宮田村津島神社祇園祭宵祭りは19日夜、伝統のあばれ神輿打ち壊し(破壊)で最高潮を迎え、多くの見物客が見守る前でみこしが境内石段から何度も勇壮に投げ落とされた。

「奉仕者」と呼ばれる男衆が交代で担ぎ、5時間ほど練り歩いて午後10時前に神社前へ。

「あげろ」「あげろ」の掛け声で、重さ200キロ以上に及ぶみこしは石段をかけあがり、繰りかえし落として原形をとどまないまでに破壊した。

破片は屋根にあげると厄除けになるとされ、見物客も巻き込んで・ス天下の奇祭・スは盛りあがった。 -

駒ケ根高原美術館で伊那市出身の板絵画、絵本作家・有賀忍さんの個展

彫った板に色彩を施した「板絵」を多く手がけ、絵本作家としても活躍している伊那市出身の有賀忍さん(62)=東京都=の個展「童心の風景竏瀦モヘ星・母は花竏秩vが19日、駒ケ根市の駒ケ根高原美術館で始まった=写真。幻想的で遊び心あふれる作品120点以上が、訪れた人の目を楽しませている。

有賀さんが板絵を制作し始めたのは30年以上前。版画の版木にヒントを得て、そこにアクリルで色彩を施すようになったのがきっかけで、彫りを施した板にさまざまな色を何度も塗り重ねることで、独特で神秘的な世界を表現している。

絵のテーマには父親と子どもが戯れている様子を描いたものが多く、有賀さんは「今の時代、父親の存在が薄くなっている中、子どもよりも夢中になっているお父さんを描き、そこから『子どもと一緒にいることが一番幸せなんだ』というメッセージを伝えたかった」と話す。

そのほかにも世界の民話をテーマとした板絵や有賀さんが手がけた絵本の原画やアニメーションの原画なども展示している。

8月31日まで(会期中は無休)。開館時間は午前9時縲恁゚後5時半。入館料は大人千円、大高性800円、小中学生500円(毎週土曜は小中学生無料。

問い合わせは駒ケ根高原美術館(TEL83・5100)へ。 -

第16回駒ケ根市小学生相撲大会で小学生力士らが練習の成果を競い合う

第16回駒ケ根市小学生相撲大会が19日、同市駒ケ根高原切石公園の土俵であった。市内の小学生力士約360人が出場し、優勝を目指して土俵の上でぶつかり合った。

-

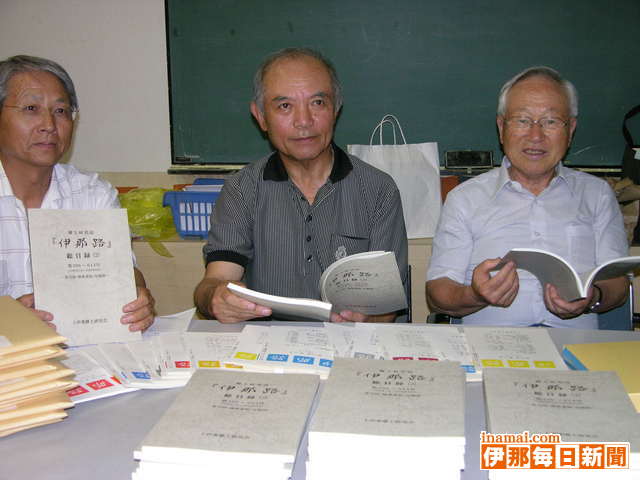

『伊那路』総目録発刊

郷土研究誌『伊那路』を発行する上伊那郷土研究会(伊藤一夫会長)は過去の掲載文などの検索に役立ててもらおうと18日、同誌の総目録第2巻を発刊した。月1回発行の『伊那路』の396縲・14号(90年1月縲・8年3月)に掲載されたすべての論文、紀行、短歌などの表題を「巻号別」「執筆者別」と、歴史、民俗、文学などの「分類別」に整理した。第1巻に比べ「分類別」の項目を44縲・9に増やすなど、検索のしやすさに配慮した。

『伊那路』は57年創刊。総目録第1巻は同誌の400号記念事業として91年に発刊されて好評を得ている。号が重なるにつれ、総目録の続編を希望する声が高まったことから、創刊50周年と600号発行の節目の年に当たる07年、記念事業として第2巻の発刊を決めた。12月に作業に取り掛かり、慎重に調査、編集作業を進めてようやく発刊にこぎつけた。

伊藤会長は「資料として使いやすくなるよう、神経を使った。苦労したが、分かりやすいものに仕上げることができた。さまざまな分野の研究に活用してもらえればうれしい」と話している。

B5判、189ページ。300部印刷し、会員や希望者に1冊3千円で販売する。問い合わせ、申し込みは伊藤会長(ファクス78・6719)へ。 -

祇園ばやし屋台が巡行

350年の伝統を誇る宮田村津島神社祇園祭宵祭りは19日開き、祇園ばやしの屋台が市街地を巡行。伊那谷に本格的な夏の訪れを告げた。

氏子の子どもたちが屋台を引っ張り、浴衣姿の女の子たちが手踊りを披露。

小学生から高校生も参加する宮田祇園囃子保存会が笛や太鼓で、涼しげな音色を響かせた。

日中は突き刺すような暑さとなったが、沿道には数多くの見物客が詰めかけ、勇壮なあばれ神輿とはまた違った雰囲気で祭り気分を味わっていた。 -

津島神社で平成の大改修が完了、竣工奉告祭

1年半にも及んだ宮田村津島神社の改修事業が全て完了し19日、竣工奉告祭が開かれた。社殿の屋根ふきかえに始まり、大提灯、のぼり旗などの新調、参道石段の改修まで事業は多岐に及んだが、地域の絶大な協力で落成。関係者約60人が集まり、・ス平成の大改修・スが無事終了したことを祝った。

築110年ほどが経過した社殿。1934(昭和9)年以来の大改修で、氏子総代経験者や区長らで改修委員会を組織して事業を進めてきた。

氏子や地元企業からよせられた寄付は2千万円にものぼり、老朽化が目立った社殿以外の各種設備にも手を入れた。

「氏子の皆さんの協力あってこそ、この日を迎えられた」と改修委員会の幹事長を務めた長矢好幸さんも感慨深げ。

奉告祭では、新調した直径1・2メートル、高さ3・2メートルに達する大提灯や拝殿幕などを掲げてお披露目した。

保科充会長は「津島神社は地域の拠り所。長年の懸案だった改修もでき、今後も気持ちをひとつに大切にしていきたい」と話した。

この日は、あばれ神輿で有名な同神社祇園祭宵祭りにあたり、新装なった社殿一帯で伝統の祭りが繰り広げられた。 -

あばれ神輿勇壮に

みこしを境内石段から投げ落とし破壊することなどから・ス天下の奇祭・スと呼ばれる宮田村津島神社祇園祭宵祭りは19日、中心商店街一帯で開いた。名物のあばれ神輿が練り歩き、埋め尽くした観客も巻き込み熱気に満ちた。

「奉仕者」と呼ばれる男衆が、5時間余りに渡って勇壮に担ぐあばれ神輿。石段から豪快に何度も何度も投げ落とす「打ち壊し」で最高潮を迎えた。

原形をとどめないまでに、みこしを粉砕。破片は屋根にあげると厄除けになるとされ、見物客も一緒に奪い合う光景がみられた。 -

夏まつりに竜が舞う

宮田村町三区は、20日のみやだ夏まつりで竜の舞を披露する。6月から練習を積み、本番では勇壮に舞い踊る。

今年で18回目を迎える夏まつりだが、2回目から参加。当時の区役員が小田切川で暴れたという竜の伝説をモチーフに編み出し、子どもたちの踊りで鎮めるというストーリーで本番も展開する。

4回に渡った練習も意気盛ん。本番では町三区の心意気をみせようと、準備万端だ。 -

祇園祭本祭で今年も長持ち披露、女子高校生3人も華添えて

宮田村町二区の有志らでつくる「長持ち保存会」は今年も、20日の津島神社祇園祭本祭で奉納する。地元の女子高校生3人が、長持ちと一緒に氏子地域を練り歩く花笠踊りに初参加。あばれ神輿が勇壮な前日の宵祭りとは、またひと味違った趣きで伝統の祭りを盛りあげる。

保存会が発足して21年。独特の長持ち唄にあわせ、隊列を組んだ練り歩きで本祭りの名物として定着する。。

「発足時のメンバーがほとんど残ってやっている」と山浦正弘会長。平均年齢は65歳以上と熟し、後継者の悩みも抱えるが、メンバー全員が祭りを楽しみに練習を続ける。

近年は県看護大学(駒ケ根市)の学生が花笠踊りに参加していたが、今年は赤穂高校2年の多田井優海さん(16)=町二区=、小池美里さん(17)=駒ケ根市=、中平詩乃さん(16)=伊那市=が協力し、華を添える。

17日夜は総仕上げの練習があり、本番に向けて意気もあがった。 -

公民館太鼓教室、まつり出演へ

宮田村公民館太鼓教室は17日夜、9回に渡った全日程を終了。19日の祇園祭宵祭りと、20日のみやだ夏まつりへの出演が決まっており、本番前の最後の練習に熱が入った。

保育園児5人、小学生と保護者各3人の計11人が参加した今年度の教室。

幼い子どもたちが多かったが、病欠以外は皆勤する熱心ぶりで、太鼓の楽しさにふれてきた。

「小さい子たちは覚えるのが大変だったと思うが、よくやった」と指導した宮田太鼓の北原健一さん。

2曲を習得し、祭り当日もみんなで出演することになった。

最後の練習も力強く。「ドン、ドン、ドン」と元気に晴れの舞台を迎える。 -

箕輪西小学校でカレー会

箕輪西小学校はこのほど、「カレー会」を箕輪町の萱野高原で開いた。全校児童が参加し、4月に植えたジャガイモを使いカレーを作って食べた。

全校児童で自分たちの住んでいる場所や学校を高原から眺めてもらおうと、例年のながた荘での飯ごう炊さんの代わりに企画。3縲・年生のキャンプに1、2年生が合流し、縦割りグループの青空班ごと飯ごうで米をたき、カレーやサラダを作った。

炊事場では野菜を切ったり皮をむいたり、「こういうの片付けて」と何をすればいいのかと見ている年少児童に年長児童の声。

かまどではうちわであおって火を起こし、鍋や飯ごうの様子を見守った。

児童たちは食事を作る間にもトカゲやオオムラサキを見つけ目を輝かせたりと自然に親しんでいた。 -

南箕輪「南部小祭り」 販売体験を楽しむ

南箕輪村の南部小学校(日岐博子校長、児童185人)は16日、商品の販売などを体験する「南部小祭り」を開き、児童たちが交流を深めた。1縲・年生それぞれが企画した、紙粘土で作った果物の店、手作りのしおりなどが当たるくじ引きなどの出店が校内に並び、にぎわった。

学級の連帯感を高めるための恒例。児童会が発行した・スおもちゃ・スの紙幣を一人あたり3千円配り、各教室などに設けた100円ショップ、お化け屋敷、雑貨屋などで買い物を楽しんだり、大きな声で「いらっしゃいませ」と呼び込みに精を出したりした。

5年生はくじ引きのほか、ゴム鉄砲の射的や紙飛行機を飛ばすゲームなどを計画。企画は好評で、他の学年からも注目を集めた。男子児童の一人は「買い物もいっぱいしたけど、声を出しすぎて疲れちゃった」と呼び込みに力が入っていた。

紙粘土で作った果物などを販売した1年生 -

伊那技専校学生 技能検定受検に取り組む

南箕輪村にある県伊那技術専門校(遠藤昌之校長)のメカトロニクス科1、2年と機械科の学生計22人が国家資格の技能検定受検に取り組んでいる。検定は7種あり、同校を会場に6月中旬から8月上旬にかけ、述べ46人が実技試験を受ける。

伊那技専では、今回の検定種にある「数値制御旋盤作業」「普通旋盤作業」「電気系保全作業」の2、3級受検を05年度から、必須学習カリキュラムとする。これらの一般合格率は3割程度。同校の前年度実績は各種5縲・0割と高く、就職へ有利に働いている。

実技試験は、図面通りに金属を切削加工し、規定の時間内に製品を製作する技術を評価するもの。7月下旬から8月下旬までの間にそれぞれ学科試験があり、10月までにいずれの合否が分かる。関係者は「学生自身が目標を持って取り組んでいる姿が見られる」と話す。

伊那技術専門校では28日、8月10日、見学説明会を開く。問い合わせは、同校(TEL72・2464)へ。

技能検定試験に取り組む受験生たち -

JA上伊那 南箕輪村小学生に食農教材贈呈

上伊那農業協同組合(JA上伊那)は18日、食農教育応援事業として、食農、環境、金融経済を題材とした補助教材や教師用指導書を南箕輪村教育委員会を通じ、村内の小学5年生(159人)に贈呈した。

同事業はJA、信用農業協同組合連合会、農林中央金庫によるJAバンクが本年度、創設。次世代を担う子どもたちに、農業について理解を広げてもらおうと全国の小学校に贈呈している。

教材は農業生産や農産物流通の現状、食品の価格形成の仕組み、農山村や里山が果たす環境保全機能などを説明した内容。村へ寄贈に訪れたJA上伊那南箕輪の原英雄代表理事は「農業の役割などいろいろなことを学んでくれれば」と話していた。

伊藤修村教委教育長に教材を受け渡す原英雄JA上伊那南箕輪代表理事 -

街なかジャズライブと商店街セール9月に

ジャズのライブと商店街のセールをタイアップしたイベント「Swing Jazz In INA(スイング・ジャズ・イン・伊那)2008」が9月1縲・1日に伊那市の中心商店街を舞台に開かれる。通り町商店会、いなっせテナント会、入舟商栄会、ルネッサンス西町の会、八幡町ロマン通り商店会、旭町実業団、中溝の会、商店街活性化イベント委員会と市内外のジャズファンなどでつくる「元気な街なかイベント」実行委員会(池上直樹委員長)主催。生涯学習センターでの音楽イベントと商店街のセールを組み合わせた初めての試み。事務局は、商店街の活性化のため、来年以降も続けていきたい竏窒ニしている。

期間中、市内各店舗が参加する「まちじゅう花いっぱい」が開催され、投票によるコンテストも行われる(伊那商工会議所など主催)。21日にはいなっせ北側広場で「伊那ブランド広場」を開催。JA上伊那、伊那市みやげ品組合、伊那市振興公社、あすなろ、市内の酒造メーカーがそれぞれ野菜、五平もち、おやき、漬物、、ローメン、ソースかつ丼、地酒などを販売する。

ジャズライブは9月21日。鈴木直樹&Swing Ace(スイング・エース)、伊那市東春近出身のプロ・ソウルシンガー湯沢かよこ、伊那市のアマチュアジャズバンド「スターダスト」、伊那中学校吹奏楽部が出演する。「街なかライブ」として午前11時にセントラルパークで無料でライブを披露するほか、生涯学習センターホールでコンサートを行う。全席自由、大人千円、高校生500円。

チケットは生涯学習センター(TEL78・5801)、ダイ十呉服店(TEL72・3015)へ。 -

南箕輪小1年 ビオトーブで魚とり

ビオトープで水中生物を飼育する南箕輪村の南箕輪小学校1年1組(遠山信之教諭、児童30人)は17日、8月末の魚捕りに向け、事前体験をした。フナやメダカなどを網ですくったり、手づかみで捕まえたりして、水の中に住む生き物と触れ合った。

1組は生活科の時間を使って自然体験活動を展開。5月から学校近くに借りた8アールの休耕田を活用し、ヤリタナゴ、タニシ、ドブガイなど十数種類の水中生物を飼っている。活動の目的は水田フナの養殖で、8月末には子ブナを捕まえ、甘露煮にして食べようと考えている。

ビオトープには以前、児童の祖父らが確保した産卵期の親ブナ約20匹を放しておいたため、この日、子どもたちは成長中の子ブナの姿を確認して大はしゃぎ。フナを捕まえて「先生、いたよ」と報告したり、魚の群れを発見し「メダカがお祭りしてる」などと大声で喜んでいた。

学校近くのビオトープでフナなどを捕まえる児童たち -

赤穂東小の5、6年生が赤穂中学校を見学

駒ケ根市の中学校通学区変一部更の対象となる児童が通う赤穂東小学校の5、6年生約180人が15日、赤穂中学校の様子を見学した=写真。双方の中学校を見た児童らはその規模の違いに驚きながらも、自分の目的を実現するためにはどちらの学校へ通うのが良いのかを考えた。

中学校見学は前日の東中に続き開催した。赤穂中に到着した児童らは、同校の広田敦弘教頭から赤穂中が県内でも最も大きい規模の学校であること、生徒会、部活動とも活発な学校であることなどの説明を受けた。

その後、各教室の授業を見学。

両方の学校を見学した遊佐鼓さんは「東中は車いすの人にも良さそうな学校。赤穂中は東中と比べてすごく大きいことに驚いた」と話していた。

また、児童らとともに両校を見学を見学した赤穂東小保護者の一人は「赤穂中の方が一クラスの人数が大勢。今の環境と比べると、少し大きすぎるように感じる。やっぱり、小さい方が先生の目も行き届くし、自然環境といい、人的環境といい『東中が良いかな』と思った」と話した。

市教育委員会は「見学会は不安解消の意味で開催したもの。今回の見学会を参考に、各ご家庭で話し合っていただければ」としている。 -

芝平山絵図を虫干し

伊那市指定文化財である芝平山絵図の虫干しが15日、高遠町藤沢の御堂垣外公民館であった。高遠領6カ村と諏訪領12カ村の境界争いで、江戸幕府が決裁書として絵図を作ってから300年。地区住民は絵図を広げ、命がけで山を守った先人に思いをめぐらせた。

山論は6年間にわたり、高遠、諏訪の奉行所、江戸幕府評定所へ訴訟。その結果、諏訪に対して開墾を禁じ、芝平山に入ってはならないと裁決され、1708年、紛争が起きないように絵図を作って双方に渡した。

絵図は芝平山を中心に、道や川筋などが書かれ、諏訪領民の立ち入りを禁じる境界線が引かれている。

絵図は高遠町歴史博物館に保管されるが、年1回(7月15日)、御堂垣外、芝平、荒町、北原、栗田、四日市場の持ち回りで虫干ししている。

公民館には各地区総代ら20人余が集まり、木箱に入った縦1・8メートル、横2・4メートルの絵図を取り出し、畳の上に広げた。

張子の芝平山模型も出され、総代らは興味深げに見入っていた。

◇ ◇

高遠町歴史博物館で8月3日まで、第29回特別展「地域の文化財を知ろう竏虫ナ平山絵図虫干し行事」を開催中。絵図複製パネルや行事の様子を写真などで紹介している。

入館料は一般400円、小・中学生200円。 -

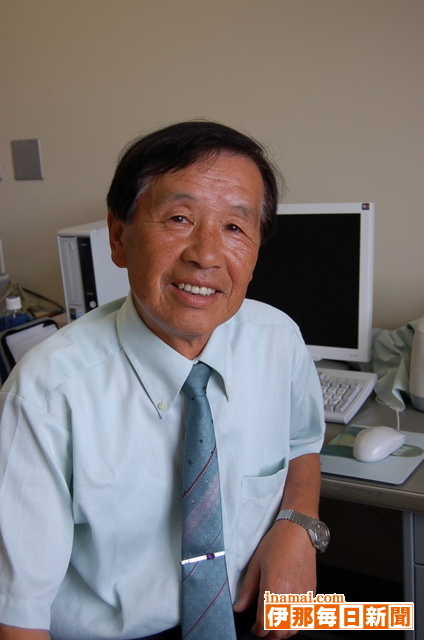

駒ケ根市の中間教室で子どもたちの成長を見守る

塩尻市

百瀬千秋さん

中間教室は学校の校地外にある支援教室。ここには、さまざまな事情で学校に登校できなくなった子どもたちが通ってくる。その教室の指導員として、子どもが自分のペースで学校に復帰できるよう、支援している。

「ここに来る子たちは基本的に純粋でまじめ。善悪の判断もしっかりしている。しかし、世の中が変化する中で、そうした人間的な子どもたちほど、困っているのが現状。そういう姿を見ると『誰かがこの子たちの側にいてあげなければ』と強く感じます」と話す。

◇ ◇

十数年前までは教員として各地の学校で勤務していたが、当時の子どもたちは、反社会的な行動をとることで世の中への不満をぶつけていた。

「生徒指導もしていましたが、ネクタイをつかまれ持ち上げられることもよくありました」と振り返る。

しかし今、中間教室へ通ってくる子どもはそれとは正反対。親や友人、先生などとの対人関係に疲れ、さまざまなプレッシャーを背負いながら自分を見出せずにいる。一人ひとりが抱える不安や悩みのもさまざまだ。

「本当は親に悩みを打ち明けられるのが一番いいんです。それができないというのは切ないですね」と語る。

◇ ◇

ここへ来てからしばらく経ったころ、中間教室に通い始めた一人の女の子が思いを打ち明けてくれた。

生徒なら誰もがもらえる通知表。しかし、その子の通知表には「授業にでていないので評価できません」の文字。

ああ、私を見てくれる人はいないんだ竏秩B 彼女はそう実感したと話した。

衝撃を受けた。その子が感じた疎外感、孤独感がひしひしと伝わり、切なかった。

その後、急いで自分の家にあった画用紙を持ち出し、中間教室に通う児童や生徒一人ひとりのための通知表を手づくりして配った。一般的な通知表とは違い、子どもたち自身がメッセージを書き込む欄も設けた。

するとその子は1学期、2学期と月日を経るごと元気を取り戻していった。1年が終わる3学期の通知表には、こう書かれていた。

「この中間教室に来てとても良かったです。来年も毎日休まず、一日一日を大切にしていきたいな」。

嬉しかった。

「それぞれ時期は違いますが、多くの子どもたちがそうやって成長していきます。一日一日を肥やしにして。それが私の何よりの生きがいです」と笑顔を見せる。

◇ ◇

今では、ここを巣立った子どもたちが社会人となり、さまざまな職場で働いている。そして、時々顔を出す。

「職種もいろいろですが、それぞれ誇りを持って仕事をしている姿を見ると、心からすごいなと思います。自分が支える側となり、悩んでる後輩をサポートしてくれる子も多い。痛みを知っているからこそ、優しくすることもできる。だから、ここの子どもたちは一番人間らしいんです。子どもたちには自分で自分の生き方、進み方を見つけてほしい。そしてみんなに幸せになってほしい」 -

赤穂東小5、6年が東中学校を見学

駒ケ根市立赤穂東小学校の5、6年生約180人は14日、教諭らの引率で東伊那の駒ケ根市立東中学校(小木曽伸一校長)を見学。見て聞いて「小さい学校」の良さを実感した。

市教育委員会が中学校通学区の一部変更の検討を進める中で、児童の不安解消などを目的に5年生も参加し、時期も初めて実施した昨年より2カ月早めた。15日は赤穂中学校でも行う。

バスで東中に到着した児童らは宮尾裕教諭の案内で、大規模改造された本校舎、音楽室や家庭科室などが並ぶ木造の北校舎、美術室、金工室のある南校舎などを見て回った後、体育館での歓迎会に臨んだ。

東中全校生徒166人は拍手で迎え、合唱「大地讃頌」で歓迎。眞木啓佑生徒会長は勤労班や部活、行事など東中の特長を紹介し「東中は本当に良い学校です。少しでもいいので、ぜひ入学を希望してください」と呼び掛けた。

小木曽校長は▽先生も生徒もみんなが知合いになれ、仲良しになれる▽1教室に20縲・0人と少なく、先生は一人ひとり丁寧に教えてくれるから、みんなが勉強ができるようになる-など小規模学校の良さを挙げ「校内はスロープやエレベターでバリアフリーになっている。どんな人とも仲良くしようと、心のバリアーフリーも進めている。小さな学校の良さを感じ、希望すれは入学できると思う。赤穂中学校と比較し、自分に(東中が)向いていると思ったらぜひ、来て」と期待を込めた。

見学を終えた5年の井川さおりさんは「歌や絵が上手。良い学校だなあと思った」。中原詩乃さんは「校舎はきれいで、みんな仲良く、明るそう」とそれぞれ印象を語った。 -

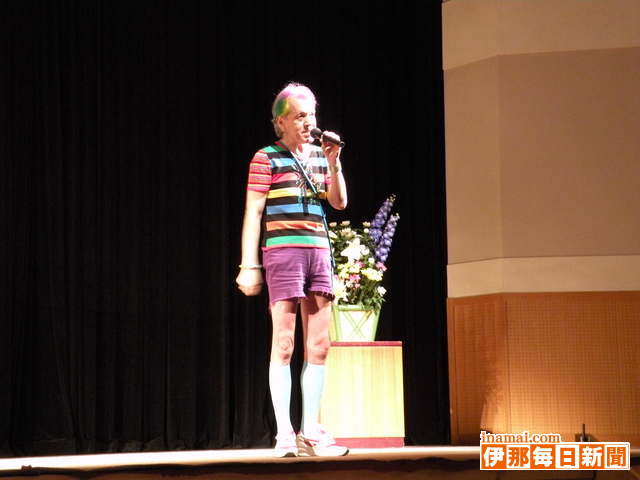

志茂田景樹の読み聞かせ&講演会

「よい子に読み聞かせ隊」隊長として全国で自作童話、絵本の読み聞かせ活動を展開する作家、志茂田景樹さんの「読み聞かせ&講演会」が12日、飯島町の飯島文化館であった。いいじま文化サロン主催。

約200人が志茂田隊長の軽妙なおしゃべりに耳を傾け、絵本をスクリーンに映し出し、音楽隊のフルート伴奏で絵本の世界を楽しんだ。

レインボーカラーの衣装、髪型で登場した志茂田隊長は「絵本の読み聞かせをすると、子どもだけでなく、大人も物語の世界に引き込まれ、読み聞かせをしている自分も清々しい気持ちになり心が洗われた」と読み聞かせ隊結成のきっかけに触れ「子どもの心を豊かになり、新しく出合った人と物語世界を広げ、感動を共有している」と話し、読み聞かせの旅で出合ったエピソードを紹介した。

また、自作の絵本「まんねんくじら」を大型スクリーンに映しだし、ピアノ、フルートの伴奏で、読み聞かせを行い、来場者を魅了した。

) -

【記者室】忘れるな駒ケ岳の悲劇

毎年この時期になると上伊那のほとんどの中学2年生は集団登山で駒ケ岳(2956メートル)に登る。今でこそロープウエーの恩恵で誰でも気軽に登れる山だが、95年前に大惨事が起きたことを知らない人も多い。

登山は中箕輪尋常高等小学校(現箕輪中)が教育の一環として他に先駆けて始めたが3年目の1913(大正2)年、突如襲った台風のため教師、生徒など37人中11人が不幸にも亡くなった。一部始終は新田次郎の小説『聖職の碑(いしぶみ)』に詳しい。

小説は映画化もされ、多くの学校で登山前の生徒が見ている。登山の途中、遭難記念碑の前で説明する学校もある。朝に夕に眺める駒ケ岳で悲劇があったことをこの地域の史実として語り継いでいってほしい。(白鳥文男) -

ひっそり佇む三十三体観音を訪れて、公民館ふるさと発見講座

宮田村公民館のふるさと発見講座は12日、宮田高原近くの山中に人知れずひっそりと佇む「鉾立(ほこだて)の三十三体観音」を見学した。明治時代の先人が入山者の道しるべにと設けた石仏で、参加者は豊かな地域の歴史に想いを馳せた。

かつて南割区庚申原から宮田高原方面に向かう登山道沿いに、約百メートル間隔で設置してあった石仏。

寺沢林道が開通した影響で登山道は荒廃が進み、1975(昭和50)年には鉾立権現の参道脇に三十三体全てを集めてまつった。

道中の安全を見守り続けてきた石仏のやさしげで豊かな表情に、参加者は「むかしの人たちはこんな素晴らしいものをよくつくったものだ」と感心しきり。

今はほとんど人通りのない山道をたどりながら、先人の苦労なども感じていた。 -

中学生があいさつ看板手づくりで

宮田村青少年健全育成協議会(酒井孝明会長)は12日、中学生の参加で「あいさつ看板」づくりを村勤労者体育館で行った。

明るい地域づくりの一助に、あいさつ看板は各地区の集落センターなどに設置。

毎年村内12地区のうち半数を作り替えており、今年は駒ケ原、新田区、大田切区、中越区、つつじが丘区、大久保区の看板を各地区の中学生が新調した。

育成会の大人を含め約110人が参加し、デザインや標語などもそれぞれ独自のアイデアを盛りこんで作成。「元気よくあいさつしよう」「明るいアイサツを」などの言葉が並び、色彩も豊かに看板が完成した。 -

キッズわくわく宿開宿竏虫ゥ然の中で親子一緒に学ぶ

自然の中で親子一緒に学ぼう竏窒ニ12日、駒ケ根市内の保育園、幼稚園の年中、年長園児親子を対象とした「キッズわくわく宿」が東伊那の農林業体験宿泊施設「ふるさとの家」で始まった。初日のこの日は、竹を使った水鉄砲づくりに挑戦=写真。出来上がった水鉄砲で、早速水遊びを楽しんだ。

取り組みは市教育委員会が5年前から市内全園に呼びかけて実施している。園児らは1泊2日、保護者や友だちと同施設に宿泊し、自然の中でさまざまな体験をすることで協調性や個性を身に付けていくた。昨年からは各園で同様の取り組みを展開し始めており、本年の参加は13組に留まった。

自己紹介をした後、親子は早速水鉄砲づくりを開始。父親が切った竹に子どもがきりで穴を開けるなど、協力し合いながら一つの水鉄砲を作り上げた。

今年2回目の参加となる小林光樹君(5)の父親、正樹さん(31)=南割=は「去年、上の子と参加して良かったので今年も参加した。家族で宿泊することはあっても一対一で泊まることはなかなかない。楽しい思い出づくりができれば」と話していた。 -

あんざんコンクール

日本珠算連盟と同伊那支部(伊藤正会長)は12日、08年あんざんコンクールを伊那市の商工会館で開いた。各地の珠算教室などに通う伊那市、箕輪町、辰野町、南箕輪村の小学2年生縲恍・w生52人が参加し、学年別に掛け算、割り算、見取り算の暗算能力を競った。

終了後に行われた表彰式で各部の上位入賞者に賞状とトロフィーが贈られた。伊藤会長は「無限の可能性を鍛えるため、暗算は非常に大事。しっかり勉強して、将来この地域で活躍してくれることを期待する」と述べた。

上位は次の皆さん。

▽小学2年の部(1)小沢昌輝(箕輪中部小)(2)小沢朋輝(同)(3)小原彩季(西箕輪小)▽小学3年の部(1)伝田智宏(西箕輪小)(2)遠山快晴(美篶小)(3)鈴木麻修(伊那東小)▽小学4年の部(1)小沢奈々(箕輪中部小)(2)高岡明歩(南箕輪小)(3)松田真依(辰野西小)▽小学5年の部(1)唐沢希(伊那北小)(2)戸田和輝(南箕輪小)(3)神田朋美(伊那東小)▽小学6年の部(1)有賀友哉(箕輪中部小)(2)宮沢ひなの(南箕輪小)(3)加藤綾乃(同)▽中学・高校の部(1)沢島里奈(箕輪中1)(2)伝田真由香(西箕輪中1)(3)鈴木一朗(同) -

伊那西高校「第24回西高祭」一般公開13日まで

伊那西高校の第24回西高祭が12日、「輝縲廱IBUN色の華を咲かせよう縲怐vをテーマに始まった。一般公開初日は、展示などのほかバレーボール招待試合などもあり、にぎわった。13日の一般公開は午前9時半縲恁゚後3時。

4月から世界の紛争について学習してきた1年5組のクラス展示は、「LOVE and PEACE縲恪。、私たちにできること縲怐vと題して、地雷やストリートチルドレンをテーマに発表。被害の大きいカンボジアでは、毎日500人のストリートチルドレンがごみ山で回収や販売をしていること、ドラッグやHIVの問題があること、世界に7千万から1億個埋まっているという地雷で、毎日約70人が被害に遭い、除去作業で年間60人以上が犠牲になっていることなどを紹介した。

学習を通して「私たちが豊かに暮らせているのは憲法9条があるからだと知った」1年5組の今後の課題は、「私たちが大人になったとき、憲法9条とどう向き合っていくか」。展示のまとめには、9条はなくならないでほしい、解釈改憲がこれからも行われていくと思うが9条の本質を忘れず言葉にまどわされないようにしたい-などと記している。教室で、ストリートチルドレン支援のための募金活動もしている。 -

弥生祭 きょうまで一般公開

伊那市の伊那弥生ケ丘高校で12、13日、第49回弥生祭が一般公開されている。各クラスの環境に配慮した装飾を審査するECO(エコ)大賞や、2年生の沖縄についての学習発表などを初めて企画した。

はりぼては目玉の一つで、生徒玄関前に自由の女神やシーサーすべり台などが並んだ。派手さが売りだが、その分ごみが出ることから、ECO大賞を設けた。制作する際にどれだけごみを減らす努力をしたか、再利用できるものを使ったかを本部役員が審査し、14日に結果を発表する。

クラスごとに「教室の電気をつけず、懐中電灯を使って迷路を回ってもらうようにした」「ダンボールに塗るペンキの量を減らした」「牛乳パックを再利用した」など工夫を凝らした。

沖縄への修学旅行を控えた2年生は、ひめゆり学徒、食文化、方言などを発表。「戦争の様子が生々しくてとても怖かった。当然のように学校へ行って勉強していることがどれほど素晴らしいことなのか考えさせられる。二度と繰り返してはいけない」と訴えた。

13日の一般公開は午前10時縲恁゚後3時。演劇や吹奏楽の発表などがある。 -

長谷に孝行猿資料館 09年度建設へ

伊那市教育委員会は11日夜、長谷地域協議会で孝行猿資料館を09年度に建設する考えを示した。年度内に建設地を決める。

民話「孝行猿」は親を思う子猿の哀れな物語で、明治から戦前にかけて修身の教科書に取り上げられた。85年、旧長谷村が物語の舞台となった民家の一角に資料館を設けて一般公開していたが、昨年12月末、所有者が生活を営む上で問題が生じていたため、閉鎖した。

新たな孝行猿資料館は、市無形民俗文化財の民話を後世に伝えると同時に、全国発信する施設として設置する。

事務局案では、いろりや猿が出入りした窓など雰囲気を出した内装の平屋建てとし、江戸時代の生活様式や猟師の生活がわかる資料、民具などを展示。ビデオ装置も備える。

建設地は未定だが、完成後の維持管理面から生涯学習センター入野谷付近を考えている。資料館的な施設とし、入野谷の集客につなげる。

今後、区長会などにも諮る。

2810/(火)