-

R153号伊那バイパス 対策・地権者組合合同役員会

南箕輪村を通す国道153号伊那バイパスの村地区対策組合・地権者組合合同役員会は24日夜、同村の北殿公民館で行った。両組合の役員計35人が出席。道路管理者の伊那建設事務所が08年度から取り組む村内区間の工事の計画を説明した。

村内区間は箕輪町との境から天竜川へ新たに架ける天竜橋までの約980メートル(橋を含む)。工事は2006年4月から始まり、07年3月までに箕輪町境から塩ノ井東交差点までの約300メートルを一部暫定供用開始している。

伊那建設事務所によると、残りの区間の用地買収は現在99・7%が完了。交通を確保しながら、6月には同交差点側と天竜橋側の両側から着工する。10年度までに天竜川上流へ橋を架け替え、伊那市側にバイパスを通す予定だ。

関係者は、4月には地域住民に工事の概要を説明したいとしている。

08年度から始まる工事について説明を受ける対策組合・地権者組合の役員ら -

大芝高原利活用等審議会

大芝高原味工房・足湯について第1次答申

南箕輪村大芝高原利活用等審議会(伊藤幸雄会長)は25日、唐木一直村長から諮問を受け審議を進めている「信州大芝高原総合利用計画」の改正のうち、08年度事業の大芝高原味工房と足湯の建設について、「ユニバーサルデザインに配慮した施設が望ましい」などとする第1次の答申をした。

大芝高原味工房は、08年度の着工、完成を目指しリニューアル計画を進めている。

答申は▽大芝高原の自然との調和を十分に考慮し、現段階で可能な限りのユニバーサルデザインに配慮した施設▽味工房は通年営業が望ましい。足湯も通年営業できるよう安全面、衛生面、冬場の防寒対策などに配慮した施設にする必要がある-としている。ただし、通年営業が望ましいが費用対効果の面で十分な研究を求めた。

審議の中の主な意見として、民間感覚の利益追求の検討、足湯の有料化検討、リピーター確保のための大芝ブランドの研究・開発も付け加えた。

唐木村長は、「ご意見を事務段階で検討し、できる限り尊重したい」とし、経営については「村が責任を持ちながら赤字にならないようにと考えている」と答えた。冬場の営業については「難しい」との考えを示した。 -

サンライフ伊那で趣味創作教室受講者、クラブ会員の作品展

伊那市西春近のサンライフ伊那で30日まで、07年度後期受講修了生142人と受講者OBでつくる「墨英会」「盆栽愛好会」による合同作品展が開かれている。書道、水墨画、手編、陶芸、木彫の各作品218点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

中高年齢者を対象とした趣味創作教室を開く同施設では、受講者らの成果を見てもらう目的で講座が修了する半期に1度ずつ作品展を開いている。今回はなるべく多くの作品を展示しよう竏窒ニ、一人1点に限定せず、受講者らに多くの作品の出品を呼びかけ。例年より多くの作品が集まった。

陶芸教室で学んだ受講者・湯沢佳人さん(66)=伊那市=は、花瓶や湯のみなど、教室で製作した作品数点を出展。「奥深いのでなかなか良いものができないが、出展した作品はまあまあに仕上がった。今後もできる限り続けていきたい」と話し、ほかの受講者の作品と見比べていた。

入場無料。午前9時縲恁゚後8時(最終日は午後3時まで)。また、26日は煎茶教室受講者らによるお手前披露もある。時間は午前10時縲恁゚後2時。 -

春の風物詩、ナズナ摘み、各地で

弥生3月竏秩B青々とした草が生え始めた各地の畑は、ナズナ摘みに精を出す人たちでにぎわいを見せている。

南箕輪村の広域農道西側に広がる牧草地では、春休み中の小学生を連れた家族連れなどが連日訪れ、ナズナを摘む姿が見られる=写真。

中には、上伊那地域以外からわざわざここへナズナを採りに来る人もおり、岡谷市から訪れた家族連れは「5年ほど前から毎年この時期に訪れています。ここのナズナは柔らかくて香りがするのでおいしい。早速帰ってからおひたしにでもして、春の香りをいただきます」と話していた。 -

信州まつもと空港キャラバン隊がPR

松本市や航空会社などでつくる信州まつもと空港地元利用促進協議会によるキャラバン隊が24日、信州まつもと空港の利用促進PRのため山梨県や南信の新聞社などを訪れた。

同空港は昨年10月から札幌便と福岡便が1日1便から曜日運行(札幌月・水・金・日、福岡火・木・土、各1便ずつ)に変更になった。大阪便は1日1便のまま。便数の減少により07年度の利用者数は昨年度約12万5千人より少ない約11万人となる見込み。

キャラバン隊は「札幌へは100分、大阪へは55分、福岡へは110分。身近な信州まつもと空港をぜひレジャーやビジネスに利用してほしい」とPR。往復航空券とホテルがセットになったジャルツアーズのマイステイ札幌(2万6800円縲・、マイステイ関西(2万2800円縲・、マイステイ福岡(2万9800円縲・などの格安旅行商品もあるとのこと。

問い合わせは、ジャルツアーズ取り扱いの各旅行会社へ。 -

宮田村議選 少数激戦の舌戦に

任期満了に伴う宮田村議選(定数12)は25日告示され、予想された現職9人、新人4人の計13人が立候補し、前回4年前に続いて選挙戦に突入した。定数を1上回る少数激戦で、30日の投票に向けて舌戦を繰り広げる。

午前8時半からの立候補手続きを済ませた各陣営は、選挙事務所や自宅前で第一声。村内の遊説に出発した。

複数の新人が地域や組織に頼らない選挙を展開。この動きに現職は「未知数の力を秘めている」と警戒感を強めており、いまだに候補者を決めていない浮動票の行方が当落を左右しそうだ。

23日現在の有権者数は7148人(男3460、女3688)。 -

上伊那焼酎いも生産連合「伊那八峰の会」全体会議

上伊那焼酎いも生産連合「伊那八峰の会」全体会議は24日夜、伊那市生涯学習センターで開いた。上伊那産サツマイモ原料の芋焼酎「伊那八峰」のためのサツマイモを栽培する団体で組織し、07年度実績や08年度の植え付け本数を確認した。

地域の特産品開発の一環として、サツマイモの栽培から販売までを手がけようと賛同者が取り組み、08年で3年目を迎える。

07年度実績は、長野県酒類販売伊那支店の報告によると、8町村10銘柄の受注合計は1万4677本。会員の酒販店は13店増えて67店だった。

08年度の植え付け本数は「黄金千貫」9万5500本、「紅あずま」2万9千本、合計12万4500本。07年度の本数は11万3850円で、08年度は1万650本増やす計画。

会長の池上明さんは、「イモは量より質の段階。いい品質のものを作っていかないといけない。1年、互いに連携をとりながらやっていきたい」とし、今年は勉強のため有機栽培の試行をすることも話した。

醸造している喜久水酒造は、イモの価格については「今年の作付けでいいものを作っていただいたうえで、来年作付け分は模索していきたい」とした。現在販売している焼酎は4号ビンで1250円だが、「高い感じがあるので1・8リットルビンの晩酌用を考えている」とも話した。 -

駒ケ根市副市長人事提案延期へ

駒ケ根市の杉本幸治市長が選挙公約に挙げた民間からの副市長登用に黄信号?

中原正純前市長の退任に伴って2月末に辞職した原寛恒前副市長の後任人事について杉本市長は現在開会中の3月定例市議会で人事案を追加提案したい竏窒ニしていたが、議会最終日が翌日に迫った25日になっても議案上程の手続きをとっていない。今議会はこのまま閉会する見通しで、副市長の空席はしばらく続くことになりそうだ。

杉本市長は今議会中の一般質問で「議会冒頭に人事案を提案できなかったことは申し訳なかった」と陳謝した上で「今議会中に提案するよう最善を尽くす」と答弁。「政策実現の視点に立てば、マニフェスト堅持にとらわれず、民間からの登用以外の選択肢でも市民の理解は得られると思う」として、選挙公約に掲げた民間人登用ではなく、市職員から選任する可能性もあることを示唆していた。 -

駒ケ根市の幼稚園・保育園で卒園式

駒ケ根市内の13の幼稚園、保育園のうち、私立の2保育園を含む12園で25日、卒園式が行われた。

赤穂中割のすずらん保育園(高見洋子園長)では園児42人が園を巣立った。名前を呼ばれた園児は「はい」と返事をして立ち上がり、一人ずつ園長の前に進み出て保育証書を受け取ると、大きな声で「ありがとうございます」と礼を言うなど、落ち着いた立派な振る舞いを見せていた=写真。

高見園長は卒園児らに「皆さんが毎日頑張って園に来られたのは家族や周りの人たちの応援があったからです。帰ったらお家の人たちと証書を見て、みんなでお祝いしてください」と呼び掛けた。

詰めかけた保護者らはしっかりとした態度で式に臨むわが子の成長ぶりに目を細め、時折ハンカチで目頭を押さえたりしながら感慨深そうに子どもたちの晴れ姿に見入っていた。 -

脱地区型選挙で混迷の宮田村議選、新人の浸透計りきれず

現職9人、新人4人が出馬した宮田村議選。村内では「盛りあがりに欠ける」と声も聞くが、各陣営は「今までとは違う。本当に告示後の戦い方が重要になる」と引き締める。複数の新人が地域や組織に頼らず独自の戦いを挑んでおり、多くの現職各派は浮動票や現職批判票の受け皿として票流出の可能性もあると危機感を強める。

告示直後の出陣式である現職陣営は「厳しい戦い。地元の候補として負けることのないよう、みんなでがんばろう」と、支持者を前に引き締め直した。

独自の戦いを展開するある新人は、ひとりで街頭に立ち「地盤、看板、カバンに頼らない市民派議員の誕生を」と訴えた。

新人のうち20代は2人いるが、前回29歳の新人が当選を果たしており、「若さ」に対する新鮮度がどれだけ有権者の意識にあるか未知数。2人はともに「若さ」を強調する戦略ではなく、自身の考えを強く訴える戦いに終始している。

「訴えを有権者に分かりやすく」という傾向は、候補者全般の流れにも。遊説車から名前を連呼することが多かった従来のスタイルから、街頭演説などに時間をさこうとする動きも目立つ。

21日に立候補者全員がそろって行われた公開討論会。終了後ある現職は「新人の皆さんは堂々と考えを語っていた。有権者の見方にも影響を及ぼすかもしれない」と話した。

今一歩といわれる有権者の関心に、どう浸透するかそれぞれの選挙戦は30日に審判が下る。 -

中越営農組合長に小田切さん

宮田村中越営農組合は23日に総会を開き、新たな組合長に小田切暢明さんを選ぶなど役員を改選した。

任期は2年。新役員は次の皆さん。

▽組合長=小田切暢明▽副組合長=吉沢和男、橋倉貞人▽会計=日向一男▽監事=近藤健一、新谷清人▽農政部長=酒井靖浩▽農政班長=新谷和彦(1班)伊藤恵三(2班)原田博安(3班)山本達男(4班)▽連絡員=小田切唯男▽トラクター係長=久保田秀男▽田植機係長=吉光孝男▽コンバイン係長=酒井重彦▽水稲部会長=片桐美義▽果樹部会長=新谷和美▽畜産部会長=原田博安▽中越担い手会=池上寛 -

宮田村3つの保育園で卒園式、103人が巣立ちの春

宮田村の3保育園は25日、卒園式を各園で行った。たくましく育った103人が、希望を胸に元気に巣立った。

このうち西保育園は34人が卒園。友情深めみんなで刻んだ思い出を、元気にひとりづつ振り返った。

保育証書を受け取ると、保護者のもとへ。感謝の気持ちを伝え、ギュッと抱き合う姿もあった。

吉川美幸園長は「あいさつは人と人の心がつながる魔法の言葉。元気良く心をこめてあいさつし、友達を助けあう。そんな1年生になってください」と励ました。 -

阿部氏事務局次長に、宮田村社協人事異動

宮田村社会福祉協議会は、4月1日付の人事異動を内示。阿部千元総務係長(57)が事務局次長兼任に昇格した。

事務局次長は5年間空席だったが、阿部氏の選任でより機能強化を図る。 -

南箕輪村輪の会が大福作り

農と食の大切さを考え活動する「南箕輪村輪の会」は21日、伊那市農村女性ネットワークのグループの一つ「伊那市あいの会」のレシピで大福づくりに挑戦した。

「あいの会」は伊那市手良で食育、収穫体験、直売などの活動をし、手良小学校と手良保育園に野菜の食材提供をするなどの活動をしている。大福はイベントのときに手作りし評判がいい。

今回、輪の会の07年度最終会合に合わせ、農業や食育など同様の活動をする先輩に学ぼうと、「あいの会」の大福レシピを教わった。

会員と信州大学農学部の学生ら11人が参加。輪の会では初の大福作りで、ついたもちを水の中に入れて人肌に冷ます、小麦粉を加えてつき直すなどのポイントを教わり、もち米1升で60個作った。

「軟らかい」「これならいっぱい食べられる」と話しながら試食。初めて作ったという信大生は「あんこを包むのが難しかった」と話していた。 -

駒ケ根市文化財団基金奨励賞

駒ケ根市文化財団(渋谷敦士理事長)が文化、芸術の振興などを目的に5年前から毎年贈っている文化財団基金奨励賞の第5回受賞者に生田流筝曲演奏家の気賀沢美香(雅号・雅巳樹)さん=駒ケ根市中央=と「伊南子ども劇場」(北村和枝運営委員長、会員数約400)が選ばれ23日、市総合文化センターで授賞式が行われた。代表者など3人が出席し、渋谷理事長から賞状と奨励金をそれぞれ受け取った=写真。

気賀沢さんは「栄えある賞をいただいて感謝する。筝が好きで演奏を続けてきたが、今後も邦楽をもっと気軽に楽しんでもらえるよう努力していきたい」、北村さんは「いろいろな活動をしているが、まだまだ市民に知られていない。子どもたちのためにさらに力を注いでいきたい」と喜びを語った。

気賀沢さんは4歳で筝を始め、正派音楽院、NHK邦楽技能者育成会を卒業。邦楽オーケストラ「むつのを」、和楽器バンド「SO竏鱈AB」(ソーラボ)、和楽器ユニット「まいまい」などで意欲的な演奏活動を行っているほか、後進の育成に当たっている。

伊南子ども劇場は1987年に発足。幼児から中高生に良質な舞台芸術鑑賞の機会を提供しつづけているほか、山遊びやキャンプなどの野外活動にも取り組んでいる。 -

桜の開花を前に伊那市商工会が高遠城址にぼんぼりを飾り付け

桜の開花を前に伊那市商工会(森本光洋会長)は24日、高遠城址公園の夜桜を妖艶(ようえん)に浮かび上がらせる「ぼんぼり」145基を園内に飾り付けた=写真。

「桜の名所」として全国から多くの観光客が訪れる高遠城址公園。園内の夜桜を幻想的に映し出す「ぼんぼり」は昨年新調したばかり。高さは約2・5メートル、ぼんぼりの部分は光の色彩を穏やかにする赤白の2色の張り合わせになっており、赤色の部分にはスポンサーとなった地元企業の名前が書かれている。

森本会長(65)は「桜は夜がきれい。ぼんぼりはお花見らしさを演出してくれる。訪れた人に、浮き浮きしてもらえる雰囲気をつくり出せれば」と話していた。

先日発表された高遠城址公園の開花予想は4月11日ころとなっている。 -

伊那市の子育て支援センター有料化に対し、新日本婦人の会伊那支部が2度目の反対署名と陳情を提出

来年度から有料化する子育て支援センターの無料存続を求めてきた新日本婦人の会伊那支部(木内律子支部長)が24日、これまでに集めた署名1173人分の署名と小坂樫男市長あての陳情書を市保健福祉部長に提出した=写真。

同会が署名と陳情書を提出するのは今回が2度目。1度目は536人分の署名とともに子育て支援センターの有料化案が3月議会で諮られる前に提出したが、同案は3月議会で可決された。そんな中署名活動を続けてきた同支部では、子育て支援センターの充実と母親らが使いやすい施設になるようにとこれまで集めた署名を提出することにした。

署名と陳情書の提出を受け、市子育て支援課は「一定の受益者負担をしてもらう中で、質を高めながら伊那市の支援センターを作っていきたいと考えている。情報の周知に努め、できるだけ市民のみなさんが使いやすい、利用しやすい環境を整えたい」として、減免措置、利用者への会計報告などにも取り組む方針を説明。有料化への理解を求めた。

木内支部長は「今回の活動を通して、子育て支援センターに対する市民のみなさんの関心が高まった。無料ということを訴えてきたが、良いセンターにして、お母さんたちが子育てに自信が持てるように支援していただきたい」と話していた。 -

箕輪町人事異動内示

組織機能充実を図る箕輪町は24日、4月1日付の人事異動を内示した。今回の異動で、「一味ちがう箕輪の子ども育成事業」「グリーンツーリズム事業」「まちづくり事業(都市計画・中心市街地活性化・土地利用計画)」「健康づくり推進事業」など、町の行政経営戦略に基づく重点施策の全面展開に向けて組織機能の充実を図った-とする。

係長8人(うち昇任2人)、係員50人の異動。課長異動は昨年10月に実施している。退職は6人。新規採用2人。派遣受け入れは4人が終了し、新たな受け入れは1人。

人材育成のため国、県、東京都豊島区などほかの自治体や県内一部事務組合への派遣研修に伴う異動も増えている。 -

宮田村議選きょう告示

任期満了に伴う宮田村議選(定数12)は25日、告示する。現職9人、新人4人の13人が出馬を表明しており、前回に続いて選挙戦になる見通しだ。

全員男性。年齢構成をみると、50代が5人で最も多く、次いで60代が3人、20代、40代が各2人、30代が1人となる。党派別では共産1人で、ほかは無所属。

23日現在の有権者数は7148人(男3460、女3688)。前回4年前に比べ157人増えている。

前回は29歳の新人が700票余の大量得票でトップ当選を果たすなど世代交代を意識した・ス新旧・ス勢力の争いが対立軸ともなったが、今回は独自の切り口で浸透を図りたい新人候補が既存の組織や地域票に頼らず、どこまで票を伸ばせるかが焦点となる。合併せず自立を決めた直後の4年前とは取り巻く状況も変化しているが、現職も地盤を固めながら、候補者不在区などへ支持拡大を図る。

有権者数を地区別にみると=表参照=、現職、新人各1人が立候補を予定する町三区が最大票田。次いで同じく現新各1人が出馬予定の南割区が923人と続く。

限られた地域票を考えると、あわせて740人の有権者がいる候補者不在区の大原区、つつじが丘区へ浸透を図ろうと、各候補とも虎視眈々。引退する現職の地盤も切り崩しが激しい。

現職は独自の戦いで集票をねらう複数の新人候補の動きにも神経をとがらせており、引き締めにも躍起だ。

無投票が2回続いた後だった前回4年前のの投票率は82・5%。過去最低だったが、今回も「盛りあがりは今一歩」と多くの陣営はみており、今回の投票率も横ばいか下がると見込む。 -

伊那 - 木曽連絡バス「ごんべえ号」の試乗会

4月1日に運行を開始する伊那竏猪リ曽連絡バス「ごんべえ号」の試乗会が24日あり、両地域の商工関係者、地域公共交通協議会員ら約80人が乗車した。1年間は試行期間で、本格運行に結びつけるため、事業主体の伊那市と木曽郡木曽町は多くの利用を呼びかけた。

参加者はバス3台に分乗し、木曽病院から木曽福島駅、日義木曽駒高原、みはらしファーム、伊那中央病院などのコースを走った。

乗車後の記者会見で小坂樫男伊那市長は「1年間の試行で終わることのないように、通院や通学、買い物など利用をお願いしたい」と述べた。

「ごんべえ号」は伊那バス本社前竏猪リ曽病院(運行距離43キロ)を1日4往復する。車内では権兵衛トンネル開通の経過や概要、伊那・木曽の観光案内を流す。

伊那バス本社前の発車時刻は午前6時55分、8時55分、午後1時25分、7時10分で、終点までの所要時間は1時間16分。運賃は150縲恊迚~。高齢者らが乗降しやすいように低床ワンステップバスを使う。

運行は、両地域のバス会社3社に委託。経費は2600万円で、国土交通省「地域公共交通活性化・再生総合事業」の支援を受ける。

##本文

伊那バスの藤沢秀敬社長は「採算を取るには1便当たり15人はほしい。運行時間の手直しや意見を聞きながら育っていけば」と話した。

06年2月に権兵衛トンネルが開通したことから、路線バスを新設。生活圏や地域間交流の拡大に期待するほか、高速バスや特急への乗り換え、観光などの利用を見込む。 -

伊那消防組合議会3月定例会

伊那市など4市町村でつくる伊那消防組合議会の3月定例会が24日、伊那市役所であった。伊那消防署の水槽付消防ポンプ自動車の事故に伴う専決処分の承認や、2008年度一般会計予算など計4議案を原案通り可決した。

同自動車を早急に修繕する必要性があるため07年度一般会計第4回補正予算(債務負担行為)を専決処分。修理見積額710万円を来年度一般会計予算の同消防署費「消防車両等管理の修繕料」に計上した。修理完了予定は5月の中旬。

事故は1月12日午前0時5分ごろ、伊那市西春近の中央自動車道下り線で発生。同車両が車両火災に出動した際、作業を終え走行車線から追い越し車線に出たとき、後方から走行してきた大型トラックが追突し、同車両は左前方に停止していたパトカーと衝突した。

事故の過失割合については現在、相手の保険会社と伊那消防署と協議中。安全管理対策として、「全職員で事故原因を究明し、事故防止について話し合いを行い、隊員一人ひとりが安全運転と安全確認を徹底し、事故防止に努める」と説明した。 -

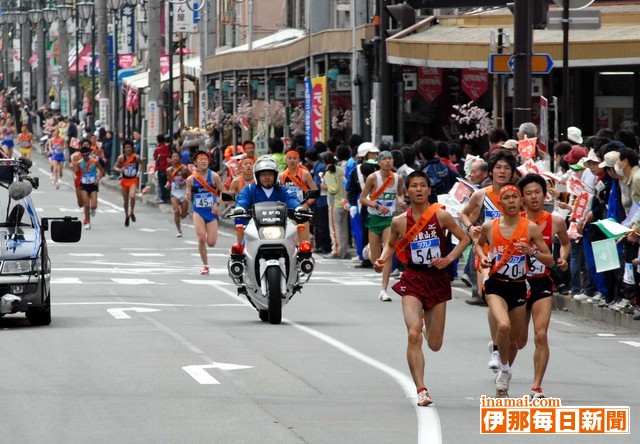

春の高校伊那駅伝 全国130チームが力走

伊那谷に春の訪れを告げる男子第31回、女子第24回の「春の高校伊那駅伝」(県高校新人駅伝競走大会)は23日、大会始まって以来最多となる県内外の男女計130チームが出場し、健脚を競った。沿道では地元住民が各種イベントを繰り広げ、高校生ランナーに声援を送った。

大会は、伊那市陸上競技場を発着点に市街地を通る男子6区間42・195キロ、女子5区間21・0975キロのコース。81チームが出場した男子は佐久長聖が2時間6分45秒の大会新で3年連続5度目、49チームで競った女子は立命館宇治(京都)が1時間10分28秒の大会新で2年連続12度目の優勝を飾った。

上伊那勢は、男子で伊那北が2時間29分1秒で県内4位入賞(総合58位)。上伊那農が同8位(同63位)、伊那弥生が同10位(同67位)で、女子の伊那西は県内11位(総合47位)だった。

コースは前回から市街地や高遠町を駆ける新コースに変更。沿線では、地元商店街でつくる団体がPRタペストリーや横断幕を大会前から飾り付け。当日は7会場で地元太鼓グループや伊那西高校吹奏楽部が演奏したり、美篶青島区では住民が出場校の名前を記した手作り凧を上げたりと、大会を盛り上げた。 -

原田秀人さん(62)飯島町七久保千人塚

昨年11月11日に飯島町七久保の千人塚公園入口にそば工房「麗嶺庵」をオープン、4カ月が経過し「思っていたよりも順調、お客様は少ないが、口コミや1度来店していただいた人が友だちを誘ってきてくれる。春になり、季節もよくなれば、お客様も増えるのでは」と期待する。

1945年飯田市内に生れ。地元の精密工業に昨年7月まで勤務した。

そばとの出会いは8年前、ネパールのカトマンズで、日本で修業した現地人のそば屋でざるそばとそばがきを食べて「すごく、おいしい」と感動。帰国後、独学でそば打ちを始めたが「本格的にそば打ちを学ぼう」と、有給休暇や土日曜日を利用し、上京し、そば打ちの専門学校「江戸東京そばの会」で二八そばを基礎から学んだ。 学校では朝から晩まで、1番少ない基準1キロを1日20回以上打ち続けた。「習い始めた1、2年は切りの庖丁さばきが難しいと感じた」。3カ月基礎コースを終え、さらに研修生として3年間腕を磨き、そば打ちに自信がつき、出店の場所探しを始めた。

西に中央アルプス、東に南アルプスが連なり、里にはそばの花が咲く、七久保の地を見て、一目で気に入り、売地の看板を見て即決したという。「この地で自分で栽培したそばを提供したい」と、店の建設に並行し、8月盆過ぎに、隣接の休耕田に秋そばを蒔き、10月に200キロを収穫した。

現在、店で使用しているそばは、生産者とほ場を指定したこだわりの常陸秋そばだが、順次、自分で収穫したそばに切り替えていく考え。「自分で栽培したそばを試食してみたが、食味はいい」。

そばやつゆの味に大きな影響を与える水は、冬期間は飯田市の日本百名水の1つ、猿庫の泉から汲んでいるが、春になったら、与田切公園の「越百の水」を使用する「越百の水は猿庫の泉と比べて、全く遜色のない良い水質をしている」。

つゆの鰹節は本場から取り寄せ、しょう油、みりんも味を見ながら、そばに合う品を厳選した。

薬味の辛味大根は下伊那郡下條村の「親田辛味大根」を使用。畑を指定し、1番良い品を買い入れているとか。

厨房には電動の石うす挽き機の横に、天然記念物の蟻巣石の手挽き臼もあり「荒挽きにしたり、いろいろな挽き方ができ、味に差がでる」とか。

そば打ちの基本は水回し。水回しがよしあしが庖丁さばきにも影響し、味を決める。丁寧に水回しを行い、体全体でこね、コシを出す。1・2ミリまで薄く伸ばす「薄いと、短時間でゆでることができる」とか。

「ものすごくうまいそばを出したい。そのための準備、研究に時間を掛けたい。会食にも力を入れ、そばを使ったいろいろの料理を食べてほしい」と意欲的。

この日、町内の小池好高夫妻を誘って来店していた田切の堀内富重さんは「素材にこだわり、自信を持って提供していることが分る。景色もいいし、店主や奥さんの人柄にも引かれている」と話す。

営業日は金土日曜日の週3日。営業時間は午前11時縲恁゚後3時(予約があれば、時間外も対応する)。

メニューはざるそば、かけそば、山芋かけそば、ざるそば・手挽きなどのほか、5人以上の予約でそば会席も提供する。4月からあったかいそばに替わり仙人そばを提供する。

詳細は同店(TEL86・6456) -

風景街道講演会

信州みのわ花街道推進協議会は21日、中部地方の伝統や文化などを紹介する英文情報誌「アベニューズ」代表の佐藤久美さんを講師に招き、「風景街道講演会」を箕輪町長田の「ながた荘」で開いた。協議会員約50人が参加した。

同協議会が推進する「信州みのわ花街道」は県道与地辰野線の6キロ区間を主軸に、同線やその沿線地域を花桃や赤ソバ畑などで花満載の景観にする取り組みで、昨年11月に国土交通省の「日本風景街道」に登録された。

同協議会では情報発信の方法を学ぶとともに、異なった視点から地域資源について考えるため、今回の講演会を開いた。

佐藤さんは「あなたの町の魅力を世界の人々に伝えましょう」と題し公演。

「外国人が訪れて楽しめるところは国内のほかの地域の人にも楽しんでもらえるところが多い」と佐藤さん。自身の取り組みや体験談を交えながら、情報発信のポイントなどを話した。

また講演会の中で佐藤さんは「箕輪町から外国人へ情報発信するために、何をすればいいか」と聴講者たちに問いかけた。聴講者たちは6人ほどのグループに分かれて意見を出し合い、それを発表。

「箕輪町の映像をつくる」「インターネットで情報発信」「在住の外国人たちに協力してもらい口コミで広める」「青年海外協力隊員にパンフレットを配ってもらう」など聴講者たちからはさまざまな意見が出た。 -

コースも改良、同好会員がオープン控えたマレットゴルフ場を整備

4月1日に今季のオープンを控える宮田村マレットゴルフ場で23日、村マレットゴルフ同好会のメンバーがボランティアでコースの整備作業を行った。よりゲーム性を持たせるため31番ホールを改良。約30人が汗を流し、・ス球春・スの到来に備えた。

同好会のホームコースでもある同マレットゴルフ場。整備や管理を日常的にも行うが、この日は冬期間の閉鎖中にたまった落ち葉や枯れ木などを取り除き、コースを整えた。

さらに31番ホールの難易度を高めるため改良も実施。川手博人会長は「雪が例年に比べて多かったわりには状態が良い。このコースは誰もが楽しめる設定で人気が高いが、改良によってさらに多くの人に来てもらえれば」と話した。

プレー代(36ホール)、道具レンタルともに200円。3千円の年会員もある。予約、問い合わせは村民会館85・2314まで。 -

災害ボランティア立ち上げ訓練も、村社協理事会評議員会が新年度予算、計画を承認

宮田村社会福祉協議会(山浦正弘会長)は21日、理事会、評議員会を開き、総額1億3800万円の2008年度一般会計予算案、事業計画案など9議案を原案通り承認した。利用者の伸び悩みや制度改正により、現状で介護保険事業が前年度同期に比べ1・5%減で推移しているが、きめ細かなサービスで増収転換を図る。

デイサービスセンターのロビー改修、新規自動車の購入など除けば予算規模は前年度とほぼ横ばい。

居宅、通所、訪問の各介護事業を従来通りきめ細かなサービスで対応し、村民参加で災害時のボランティアセンター立ち上げの訓練を導入するなど、地域の身近な支えあいも支援する。

例年通り、戦没者慰霊祭(4月24日)、重度身体障害者の希望の旅(9月13日)、第13回福祉ふれあいまつり(10月6日)なども予定する。

また、協議会評議員の選任規定を一部見直し、休止などで空席だった高齢者クラブ連合会、母子寡婦福祉協議会各代表の2席を民生児童委員に振り分け、同委員選出の定数を12に増員した。 -

伊那アルプス美術館開館

箕輪町の伊那アルプス美術館が20日、今年の営業を開始した。11月30日まで。

開館12年目となる伊那アルプス美術館は常時約250点以上の絵画や版画などの作品を展示している。常設展は現近代の日本、外国作家の洋画・版画など。

また今年は企画展を5回予定しており、5月30日までは館主の垣内カツアキさんが描いた「諏訪の春」「伊那谷の春」「ダム湖の夏」など、県内の四季折々の風景画をメーンにした新作36点を展示。

「子どものころから絵が好きだった」という垣内さんは、油絵を描き始めて50年以上になる。「見る人の目線に立って心が和むような作品を描いていきたい」と話している。

午前10時縲恁゚後6時(土曜日休館)。入館料は高校生以上400円。小中学生、身体障害者、75歳以上は入場無料。

問い合せは、伊那アルプス美術館(TEL70・7020)へ -

いな少年少女合唱団ハンガリー訪問出発式

上伊那の小学校2年生縲恪mZ3年生によるいな少年少女合唱団が23縲・8日、ハンガリーを訪問する。21日、伊那市役所で出発式が開かれ、ハンガリーを訪問する団員25人が「さくらさくら」とハンガリーの童歌の「おなべがにげた」を、小坂樫男市長や市職員などに披露した。

いな少年少女合唱団では指導者の山岸めぐみさんがハンガリーに留学していたことから、過去2回ハンガリーを訪問しており、3回目の今回は10年ぶりの訪問となる。25日にはハンガリーのブダペストの民族博物館で演奏会を開き沖縄民謡や「さくらさくら」、ハンガリーの歌など15曲を合唱。そのうち2曲はハンガリーのマニフィカート児童合唱団と一緒に歌う。

いな少年少女合唱団の正木朋恵団長は「まったく違った環境で歌ったり聞いたりすることにとてもわくわくしてる。今までみんなで積み上げてきたものを楽しみながら、精一杯出しきってきたい」と意気込みを話した。

また、いな少年少女合唱団は帰国後の5月3日に伊那市駅前ビル「いなっせ」で演奏会を予定している。

午後6時開演。入場料500円。チケット販売は伊那市生涯学習センター事務室(いなっせ5階)。 -

中川村の人事異動

中川村は24日、4月1日付けの人事異動を内示した。課長、中堅職員などの退職対応で課長7人(うち昇格2人)、係長級10人(昇格3人)、一般職員4人、保育士3人、派遣等4人の異動総員28人と中規模となった。新規採用2人、退職7人。課長級の昇任では、保健福祉課長に宮下健彦氏が、教育委員会次長には玉垣章司氏が就く。

職員総数は前年度より5人減の82人。

曽我村長は「職員には専門的かつ量的増加に対応できる、スピード感と高度の水準が求められている。そのためのベストな布陣にした」と話している。 -

世界クロスカントリー選手権大会ジュニアの部に出場する箕輪町出身の千葉健太君が表敬訪問

今月30日に英国スコットランドで開催する第36回世界クロスカントリー選手権大会ジュニア男子の部で、日本の代表選手6人のうちの一人に選ばれた箕輪町出身の千葉健太君(17)が21日、平沢豊満町長のもとを表敬訪問し、大会への意気込みを語った=写真。

この4月から佐久長聖高校の3年生となる千葉君は現在、今週末にある「春の高校伊那駅伝」に出場するため、一時帰宅している。

今年に入ってからは千葉国際クロスカントリーで4位、福岡国際クロスカントリーで3位と優秀な成績を残し、今回初めて世界大会の代表選手に選ばれた。佐久長聖高校からは、千葉君ほか、2人の選手が同大会に出場する。

千葉君は、毎朝5時起きで練習をしていることや、1日に25縲・6キロを走っていること、26日に出国することなどを説明。

平沢町長は「町の人たちも応援している。ぜひ頑張ってほしい」と激励した。

千葉君は「世界大会は初めてなので、次につなげるようないい走りをしたい。大会では日本人トップを目指し、最終的には都大路で優勝できるようになりたい」と話していた。

町では千葉君の垂れ幕を消防署西側に、千葉君を応援する。

1912/(金)