-

上伊那農業高校 4強入り

第96回全国高校野球長野大会の準々決勝。 上伊那農業対東京都市大塩尻の試合が24日、長野市のオリンピックスタジアムで行われ、上農が5対1で勝ちベスト4進出を決めました。 試合は3回裏上農が3本のヒットで先制します。 先制した上農4回表の守りではダブルプレーでピンチをしのぎます。 上農は4回裏も集中打で2点を追加します。 試合終盤7回裏にも上農は1点を追加します。 ピッチャー八幡は9回に1点を失いますが、要所を締めこの試合完投、5対1で上農が都市大塩尻を下しました。 上伊那農業は上伊那勢としては2003年の辰野高校以来11年ぶりのベスト4進出。 26日に行われる準決勝は佐久長聖と対戦します。

-

平岩兼雄さん宅でヤマユリが咲き始め

伊那市高遠町上山田の平岩兼雄さん宅で、ヤマユリが咲き始めています。 上山田引持の平岩さん宅の600平方メートルの敷地に、200株以上のヤマユリが自生しています。 明治の初め頃は桑畑で、そこにあった ものが自然に増えたということです。 見ごろは来週始めから今月いっぱいまでだという事です。

-

伊那谷経済動向 7.9ポイント悪化傾向が強まる

アルプス中央信用金庫が四半期に一度まとめている伊那谷経済動向によりますと、今年4月から6月にかけての業況判断指数はマイナス32.3ポイントで、前期より7.9ポイント悪化傾向が強まりました。 あるしんの取引先212社を対象に行った調査によりますと、景気が良いと判断した企業の割合から悪いと判断した企業の割合を引いた業況判断指数は、マイナス32.3ポイントでした。 前期の今年1月から3月と比べ7.9ポイント悪化傾向が強まっていて、消費税増税による駆け込み需要の反動で落ち込んだものとみています。 来期の見通しについては、総合的には4.4ポイント改善すると予想していて、消費税引き上げの影響などにより今期の業況は悪化したものの、来期は改善が見込まれるとしています。

-

八十二銀行箕輪支店が創立110周年

箕輪町松島の八十二銀行箕輪支店は7月19日に支店創立110周年を迎えました。 110周年を記念して、23日から3日間来店者にトイレットペーパーをプレゼントしています。 箕輪支店は、明治37年に上伊那銀行木下支店としてスタート。 昭和18年に合併し八十二銀行木下支店となりました。その後、昭和42年に、箕輪支店と改称し、昭和55年に現在の場所へ移転したということです 普段は応接室となっている特設喫茶スペースでは、これまでの歴代カレンダーが展示されています。 八十二銀行箕輪支店の吉村繁支店長は「これからもご愛顧いただけるよう努力していく」と話していました。 八十二銀行箕輪支店創立110周年来店感謝デーは25日まで行われています。

-

伊那市「ふるさとメッセンジャー」創設

伊那市は情報発信力を活かし、自ら率先して伊那市のPR活動をする「ふるさとメッセンジャー」をあらたに創設します。 これは、24日に開かれた伊那市議会全員協議会で報告されました。 ふるさとメッセンジャーは、伊那市にゆかりがあり、自身の活動分野で情報発信活動を通じて伊那市の活性化につながる効果が期待できる人を委嘱するもので、今回新たに創設されました。 委嘱されるのは、伊那市日影出身の高沖 清乃さん(39)です。 ウェブ媒体でのレギュラーコラムなどを執筆していて、妊婦の3人に1人が利用するという国内最大級のマタニティメディアを運営しています。 現在、2歳と5歳の男の子を子育て中の高沖さんは、長男が小学校に入学するのを機に、伊那市に移住を予定しているということです。 伊那市ふるさとメッセンジャー・高沖さんの委嘱式は8月25日に予定されています。

-

箕輪南小学校 「あすから夏休み!」

上伊那のトップを切って、24日、箕輪町の箕輪南小学校で1学期の終業式が行われました。 子どもたちは25日から25日間の夏休みです。 箕輪南小学校では、95人の全校児童が出席し、多目的ホールで終業式が行われ、2年生と6年生が学習の成果を披露しました 6年生は修学旅行で訪れた東京の思い出をひとりひとり発表しました。 国会議事堂は大きかった、初めて食べたもんじゃ焼きはおいしかったなどと、振り返っていました。 宮下徳雄(とくお)校長は、「世の中には、欲望と言うたくさんのタイがいます。もっと寝ていたい。ゲームしたい。遊んでいたい。などのタイです。自分の中のタイを抑える夏休みにしてください。」と、児童に呼び掛けていました。 箕輪南小学校では、毎年、1学期の終業式の日に全校で学校に宿泊する全校キャンプを行っています。晩御飯を作ったりキャンプファイヤーを行うということです。 箕輪南小学校の夏休みは、18日までの25日間でとなっています。

-

箕輪中生徒 戦争体験を聞く

箕輪町の箕輪中学校の3年生が24日、戦争体験者の話を聞きました。 この日は、箕輪中学校の3年生257人が、戦争体験を聞きました。 話をしたのは辰野町長久寺の住職、岩波昭(しょう)賢(けん)さん、87歳です。 この戦争体験を聞く会は、軍人として戦場で亡くなった人の家族でつくる箕輪町戦没者遺族会が、戦争の悲惨な記憶を語り継ごうと、箕輪中3年生を対象に毎年開いています。 岩波さんは、土浦海軍航空隊に配属され、18歳で終戦を迎えました。 アメリカの戦闘機、グラマンから機銃掃射を受け、九死に一生を得ました。 8月15日の終戦の日、隊員が集まり玉音放送を聞きました。 岩波さんは、「戦争は人と人の殺し合い。絶対にやってはいけない。皆さんにも絶対に経験させたくない」と話していました。 箕輪中学校では、戦争のない平和な世界の実現にはどうしたら良いのか、考えるきっかけにしてほしいと話していました。 3年生は、夏休みの間、社会科の課題として戦争についてまとめた新聞をつくるということです

-

TOKARA伊那公演を前にPR

日本を始め世界各地で和太鼓の演奏をしている「TOKARA」の十周年記念世界ツアー伊那市公演が、25日にいなっせで開かれます。 23日は、伊那での開催をPRするためTOKARAのメンバー4人が市内の大型店前で演奏を披露しました。 TOKARAは、アメリカ人とカナダ人、日本人2人の4人組で、飯田市を拠点に日本全国を始め世界各地で演奏しています。 代表を務めるのは、アメリカ出身で演奏歴21年のアート・リーさんです。 アート・リーさんは、アメリカで太鼓を始め平成10年に来日。 コンテストで上位入賞するなど活躍しています。 そしてもう1人。 伊那市在住のカナダ人ディーン・ハビックスベックさんです。 インターネットで見たアート・リーさんの演奏に憧れて来日。研究生を経て平成22年から正式メンバーとして活動しています。 TOKARAの公演は25日金曜日に伊那市のいなっせで開かれます。

-

伊那小学校で相撲交流大会

伊那市内の小学生が出場する相撲交流大会が21日、伊那小学校で初めて開かれました。 大会には、伊那小学校と伊那東小学校、駒ヶ根市、飯田市からおよそ70人が参加しました。 伊那小相撲部は今年創部7年目で、大会は相撲を通して児童同士の交流の場にしようと初めて開かれたものです。 トーナメント方式で、個人戦と団体戦が行われました。 個人戦の6年の部では、立ち会い頭でぶつかり合うなど大相撲さながらの熱戦を展開していました。 団体戦は、低学年と高学年に分かれて行われました。 このうち3年生の清水力良君は、伊那東小学校からの唯一の参加者です。 土俵際で粘りましたが惜しくも負けてしまいました。 相撲部顧問の田中智之教諭は「伊那市には相撲の大会がないので、これをきかっけに広まればうれしい」と話していました。 取り組みの後は、保護者が作ったちゃんこ鍋を全員で味わいました。

-

石原環境大臣 南ア ライチョウ保護意欲示す

石原伸晃環境大臣は、今年度から南アルプスでライチョウ保護に向けた取り組みを始めるとの意向を23日明らかにしました。 23日は石原大臣や環境省の職員など10人が南アルプス仙丈ケ岳を訪れました。 視察を終えて下山した石原大臣は、南アルプスでも減少傾向にあるライチョウを保護する取り組みを実施する意向を明らかにしました。 今年度は、8月に南アルプスの仙丈ケ岳や白根三山一帯で予備調査を行います。 ライチョウの雛を保護する為の大型の鳥籠・ケージの設置が有効かどうか検証する予定だという事です。 大臣一行は、午前5時に北沢峠を出発し馬の背一帯に設置された鹿の食害から高山植物を保護する防護柵などを視察しました。 ニホンジカの対策については、今年度高山帯での罠による捕獲が有効か調査する為のセンサーカメラを設置する他、去年に続き高山帯での銃による捕獲を実施する計画です。 今回の視察は、南アルプスがユネスコエコパークに認定された事を受け高山帯でのニホンジカの食害対策など保全状況の確認のため行われました。

-

上農野球部 ベスト4に向け練習

南箕輪村の上伊那農業高校野球部は、第96回全国高校野球大会長野大会で、上伊那勢で唯一、ベスト8に勝ち進んでいます。 24日の準々決勝に向け練習に熱が入っています。 上伊那農業高校は、今大会の初戦は2回戦からの登場で、飯山北高校に2対0で勝ち、続く3回戦は、シード校の下諏訪向陽に7対0のコールドで勝ち、波に乗りました。 4回戦は、上田高校との対戦で、点の取り合いの結果、10対7で勝利し、上農野球部、創部以来初となるベスト8に進みました。 この日は、24日の試合に備えて、最後の調整をしていました。 上農の準々決勝の相手は、3年前の夏の大会で甲子園に出場した経験を持つ、塩尻市の東京都市大学塩尻高校です。 試合は、24日(木)の正午から長野オリンピックスタジアムで行われます。 尚、上農対都市大塩尻の試合は24日午後11時25分からと25日午後2時30分からの放送を予定しています。

-

伊那谷第九合唱団 発足

11月に伊那文化会館で開かれる、スロヴァキア国立放送交響楽団による第九の演奏で合唱を担当する、伊那谷第九合唱団が20日、発足しました。 合唱団は、スロヴァキア国立放送交響楽団の第九の演奏に合わせて、合唱することになっています。 スロヴァキア交響楽団は、1929年に設立した、中央ヨーロッパを代表するオーケストラです。 コンサートを主催する伊那文化会館は、世界でも有名な交響楽団と地域の合唱団の繋がりを持ってもらおうと共演を企画しました。 メンバーは6月に行われた、カルミナ・ブラーナに参加した150人を中心に、上伊那や諏訪などから207人が集まりました。 団長は、大内丈司さんで、指導は、白鳥彰政さんがつとめます。 合唱は、全てドイツ語で歌われるということです。 指導者の白鳥さんは、「オーケストラと合わせるのは本番のみ。練習も10回程度。充実した練習にしたい。」と話していました。 この日は、早速、腹式呼吸や、発声、姿勢などの、練習に取り組んでいました。 コンサートは、11月30日(日)に伊那文化会館で開かれます。

-

箕輪西小学校でチョウゲンボウを放す

先月駒ヶ根市で保護された希少な鳥、チョウゲンボウが22日、箕輪町の箕輪西小学校で自然に帰されました。 チョウゲンボウは長野県のレッドデータブックに記載されている希少な鳥です。 22日は箕輪西小の1年生13人が放鳥を見学しました。 このチョウゲンボウは、先月駒ヶ根市で見つかったもので、長野県野生傷病鳥獣救護ボランティアの小口泰人さんが保護してきました。 この取り組みは、希少な鳥を子どもたちに見てもらい、動物を大切にしてもらおうと上伊那地方事務所が行っています。 小口さんが放つと、チョウゲンボウは勢いよく飛んでいきました。

-

伊那谷に第2県庁必要 南信で56%

長野県世論調査協会の県民調査によりますと「伊那谷への第2県庁が必要か」との問いに必要と答えた人は36%にとどまりましたが南信では56%が必要と回答しています。 調査は24日の知事選告示を前に県政について何を望んでいるかについて20歳以上の男女800人を対象に実施したものです。 このうち、伊那谷に県の権限や財源を移した第2県庁が必要かの問いに対しては、必要と答えた人が36%、必要でないと答えた人が56%でした。 地域別では南信で必要と答えた人が56%となっていて他の地域と比べ多くなっています。 また、リニア中央新幹線をめぐるJR東海や地元市町村との調整については評価するが25%、評価しないが18%、何とも言えない・わからないが57%でした。 リニアルートの伊那谷では評価するが37%となっています。 何とも言えない・わからないが57%と多いことについては、県の取り組みが県民に見えていないとしています。

-

富県桜井区施設建設に同意

新しいごみ中間処理施設の建設予定地の地元区桜井区は施設建設に同意することを決めました。 去年11月の北新区につづき桜井区が同意したことで事業着手となります。 22日は、桜井区の鹿野一区長ら役員3人が上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長に建設同意を伝えました。 広域連合では去年、建設予定地となっている富県天伯水源付近の地元、北新区、桜井区に建設同意の申し入れをしていました。 北新区は去年11月に同意しています。 桜井区は広域連合と今年2月から7回に渡り協議をしてきました。 桜井区では21日、賛否を問う住民投票を1世帯1票で行い、およそ8割が賛成だったということです。 これまでの協議により、区民の憩いの場の整備や農業法人への支援などの地域振興策の他、建設期間と稼働期間を合わせた33年間環境保全協定を締結し、この間の協力費を1億円とすることなどが決まりました。 地元区の桜井区と北新区の同意によりこれから施設建設に向け準備が進められます。 総事業費はおよそ100億円を予定しています。 今後は、周辺地域との環境保全協定などを行い平成28年度に、建設に着手し平成30年度の完成を目指します。

-

語学研修を前に箕輪中生徒があいさつ

夏休みにニュージーランドで語学研修をする箕輪中学校の生徒が22日、平澤豊満箕輪町長に出発前のあいさつをしました。 22日は研修を控えた1,2年生7人が箕輪町役場を訪れ、平澤町長に挨拶をしました。 生徒たちは、8月2日から13日まで、ニュージーランド北部のハミルトンでホームステイをし、語学研修を行います。 これは、箕輪町や伊那市などが行っているもので、研修にかかる費用の一部を自治体が負担します。 生徒たちは、「英語がどのくらい通じるか試してみたい」「日本とは違う文化を体験してみたい」と話していました。 平澤町長は、「目的をもって勉強し、しっかりと身に着けてきてください」と話していました。

-

夏の交通安全やまびこ運動

夏の行楽シーズンを前に、交通安全やまびこ運動が22日南箕輪村の伊那ICで行われました。 22日は伊那警察署や伊那と南箕輪の交通安全協会などから80人が集まり、啓発を行いました。 夏の交通安全やまびこ運動は、高速道路の利用が増える行楽シーズンを前に毎年行われています。 通学路・生活道路の安全保護と歩行者保護の徹底、飲酒運転の根絶、自転車の安全利用の推進などを重点課題としています。 今年の伊那署管内での事故は、21日現在で224件で、死亡事故については発生していません。

-

関東甲信地方 梅雨明け

気象庁は22日、関東甲信地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。 平年より1日遅く去年より16日遅い梅雨明けとなりました。 伊那市内も青空が広がり最高気温は31.9度と真夏日となりました。

-

上伊那農業が初のベスト8進出

全国高校野球長野大会の4回戦上伊那農業対上田の試合が21日 諏訪湖スタジアムで行われ10対7で上農が勝ち夏の大会初のベスト8進出を決めました。 試合は先制された上農が追いかける展開となりました。 3回裏、相手エラーでまず同点。 入江奎介の犠牲フライで逆転に成功します。 さらに西尾新太郎のヒットで1点を追加し点差を広げます。 しかし上田の反撃で3点差に詰め寄られた6回の表、ワンナウトランナー満塁のピンチでピッチャーは入江奎介に変わります。 ピンチをしのいだ上農最後の守り。 マウンドには再びエース八幡宥喜がのぼります。 1947年の野球部創部以来、夏の大会初のベスト8進出を果たした上農は24日にオリンピックスタジアムでベスト4をかけ東京都市大塩尻と対戦します。

-

グランセローズ対アルビレックス 引き分け

ルートインBCリーグ、信濃グランセローズ対新潟アルビレックスの試合が20日、県伊那運動公園野球場で行われ、2対2の引き分けでした。 信濃グランセローズ対新潟アルビレックスの試合は、2対2で引き分けに終わりました。 これで後期の信濃グランセローズの成績は、5勝2敗1引き分けとなっています。

-

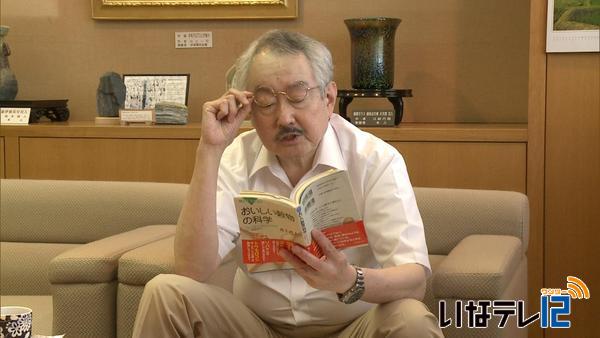

信大農学部 井上教授が穀物の本を出版

作物や植物栄養学について研究している、信州大学農学部の井上直人教授はその成果をまとめた「おいしい穀物の科学」を出版しました。 16日は、井上教授が伊那市役所を訪れ、白鳥孝伊那市長に本を寄贈しました。 この本は、伊那市の米の美味しさを科学的根拠に基づき説明しているほか、米をはじめとした三大穀物やソバ、雑穀に関する研究成果を紹介しています。 井上教授は、伊那市の「米」は、硬さ、粘りなどを物理的に数値化した食味値が、ブランド米と同等かそれ以上だとしています。 美味しい米ができる理由は、「南アルプスなどの山岳地帯から流れ出る水がミネラルを豊富に含んでいるため」としています。 白鳥市長は「伊那市の川の水にはミネラルを豊富に含んでいる事などを小中学校で教えていきたい」と話していました。

-

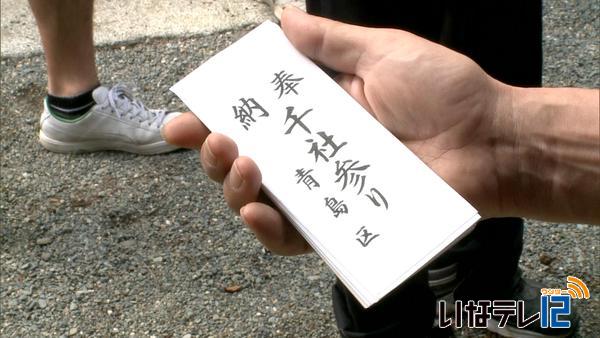

青島の伝統行事「千社参り」

伊那市美篶青島の住民が市内各地の神社などに札を貼り地区の安全を願う千社参りが20日行われました。 20日は青島区の住民およそ90人が9つの組ごとに別れて市内の神社や道祖神をまわりました。 神社につくと住民らは「千社参り」と書かれた札を柱などに貼り付けていました。 この行事は毎年土用の入りの7月20日前後の日曜日に青島区の全戸が参加して行われている伝統行事です。 千枚の札を市内各地の神社や石仏に奉納するもので、三峰川の氾濫に悩まされてきた住民が地域の安全を願い始められたといわれています。 伊那市無形民俗文化財に指定されていて今は地域の交流を図る行事として受け継がれています。 青島区の住民は「地域に伝わる大切な行事として絶やさず続きていきたい。」と話していました。

-

「チョコっとサクッとブルーベリー」新発売

辰野高校商業科と辰野町の菓子製会社、米玉堂食品が共同開発した新商品「チョコっとサクッとブルーベリー」が、19日に行われた文化祭でお披露目されました。 こちらが、新商品の「チョコっとサクッとブルーベリー」です。 2012年に共同開発したチョコっとりんごクッキーの姉妹品で、県内産のブルーベリーと小麦粉を使用しています。 ブルーベリーの酸味を和らげるため、ホワイトチョコレートが使われています。 19日に行われた文化祭で、新商品が一袋200円で販売されました。 訪れた人たちは、早速新商品を買い求めていました。 辰野高校商業科では、地域活性化を目的に、地元の企業と商品を共同開発しています。 チョコっとサクッとブルーベリーは、去年秋ごろから開発を始めました。 パッケージは伊那市の三洋グラビアが担当し、リンゴクッキーと似たテイストにしつつも、色で区別がつくようにしたということです。 チョコっとサクッとブルーベリーは9月からスーパーなどで販売されるということです。

-

上牧の里山でマツタケ復活の研究

伊那市上牧の有志でつくる上牧里山づくりは、東京大学が行う、里山でのマツタケの復活の研究に、フィールドを提供します。 18日は、上牧里山づくりの大野田文吉代表と、東京大学の黒河内寛之特任助教が上牧公民館で記者会見を開きました。 研究は、黒河内さんが所属する東大の研究室が行うもので、里山と人との共生をテーマに、マツタケの復活を目指すものです。 教員だった大野田さんが伊那北高校で黒河内さんを教えたことなどが縁で、研究場所に選ばれました 大野田さんによると、上牧では30年ほど前はマツタケがよくとれたということですが、手入れをする人が少なくなり、近年はきのこ自体が減っているということです。 今後は、里山のデータ収集するため、落ち葉をかいたり、研究室で育てたマツタケの菌糸体を植えるなどして、手を加えた場所を手を加えない場所と比較していくということです。 研究は数年から数十年にわたり続けられる予定で、多くの人が実践できるマツタケ復活の方法を科学的に立証していくということです。

-

消防ウォークラリー

小学生が楽しみながら防災について学ぶ消防ウォークラリーが19日、南箕輪村の大芝高原で行われました。 このイベントは、消防体験を通じて子供たちの防災意識向上を図ろうと伊那消防署が行っているもので、今年で4回目です。 伊那市と南箕輪村の小学生とその保護者、36人が参加しました。 消火体験や水難救助など、8種類のブースが設けられました。 煙が充満した状態を体験するコーナーでは、煙を吸い込まないよう、子どもたちが姿勢を低くしてテントに入っていきました。 ペットボトルを使ったバケツリレーでは、6人が一列に並び、協力して水を運んでいました。 ある署員は、「避難所などでは、毛布や食べ物をバケツリレーのように渡していくと早くみんなにいきわたる。緊急時は率先して手伝いをしてほしい」と子供たちに呼びかけていました。

-

上農がシード校破りベスト16

全国高校野球長野大会の3回戦。 上伊那農業高校はシード校の下諏訪向陽高校に7対0でコールド勝ちし上伊那勢で唯一ベスト16進出を果たしました。 1回裏。1番唐澤凌平が3塁打を放ちチャンスをつくります。 その後相手エラーで上農が先制。 3回裏は唐澤凌平がヒットで出塁。 入江奎介の3塁打でまず1点。 続く伊藤浩太のピッチャー強襲ヒットでもう1点追加。 さらに相手エラーの間にランナーが帰ります。 中原拓哉がライト前にしぶとく運び、この回4点目。 矢澤孝隆もセンター前タイムリー。 池上幹人がヒットでつなぎます。 八幡宥喜も続いて、この回7本のヒットで一挙6点をあげ試合を7対0とします。 投げてはエース八幡宥喜が相手打線を無得点に抑え、7対07回コールドでベスト16進出を決めました。 上伊那農業は21日諏訪湖スタジアムで上農初となるベスト8をかけて上田高校と上田染谷丘高校の勝者と対戦します。

-

長野県遺跡発掘2014 8月24日まで

長野県埋蔵文化財センターなどが昨年度の発掘調査や整理した遺跡の成果を展示する「遺跡発掘2014」が19日から、伊那文化会館で始まりました。 会場には、25の遺跡から出土した土器や石器などおよそ360点が並べられています。 発掘展は、地下に埋もれていた信州の歴史や文化を最新の成果をもとに身近に感じてもらおうと、埋蔵文化財センターと伊那文化会館、県立歴史館が開いているものです。 今年は、弥生時代の石器や土器が多く並んでいます。 長野市の浅川扇状地遺跡群から去年12月に出土したこの土器は、輪郭や赤い色に塗られている点が弥生時代後期に多くみられる壷形土器の特徴だということです。 上部は2段になっていて、底には穴が開けられています。 これらの理由については分かっていないということです。 発掘展は、8月24日日曜日まで伊那文化会館で開かれています。 26日土曜日には、遺跡調査報告会と講演会が予定されています。

-

3連休初日 肌寒さ感じる1日もプール賑わう

3連休初日の19日、伊那市の市民プールと高遠スポーツ公園プールがオープンし、家族連れで賑わいました。 伊那地域の最高気温は25.6度と6月下旬並みの気温となりました。 時折雨が降るなど肌寒さを感じる1日でしたが、オープン初日の19日は無料開放となり家族連れなどが楽しんでいました。

-

ヤマトイワナ原種保護へ 守る会発足

三峰川上流域に生息する希少なヤマトイワナの原種を保存しつつ利活用に繋げていこうと「三峰川のヤマトイワナを守る会」が18日、発足しました。 会では今後、遊漁区間の有り方についてまとめるとしています。 18日は、伊那市役所で初めての会議が開かれました。 日本には4種類のイワナがいて、ヤマトイワナは中部地方の太平洋側と紀伊半島のごく一部に生息しているとされています。 成魚の全長は平均するとおよそ25センチで、体はやや黒ずんでいてオレンジ色の斑点が目立つのが特徴です。 近年、乱獲や生息環境の悪化などによりヤマトイワナの原種の個体数が減少傾向にあるということで、県のレッドデータブックで準絶滅危惧種に指定されています。 そこで今回、ヤマトイワナについて学びその保護と釣り人との関わり方を考えようと、守る会が発足しました。 三峰川に関係する団体や行政、遊漁者など18人で構成します。 会長には、天竜川漁業協同組合組合長の上條純敬さんが選ばれました。 伊那市では今年度、ヤマトイワナの原種保護に40万円の予算を計上していて、9月までに遺伝子解析による生息数調査を行う計画です。 会では、この調査結果をもとに遊漁区間の有り方について検討し、漁業協同組合への提言としてまとめるとしています。

-

地域発元気づくり支援金 第2次分内定

長野県の地域発元気づくり支援金の、今年度の上伊那地域の第二次分が内定しました。 上伊那地域の第二次分に内定したのは11事業で、支援額は780万円です。 中高生の吹奏楽技術向上のためプロの吹奏楽団を招きレッスンや演奏会を開催する伊那楽友協会の事業に131万円が内定しました。 JR飯田線活性化期成同盟会のイベント列車事業には109万円、高校生が主体となり地域や未来について討論と提言を行う、ゆるっと赤シャツワーク ショップの「全国高校生合宿」に55万円の支援が内定しています。 なお、平成25年度の支援金事業の優良事業も発表され、上伊那地域では「伊那発!完全地産・製造業ご当地お土産プロジェクト」や、「高遠ぶらり アプリケーション制作・活用事業」など3事業が選ばれました。

611/(木)