-

一休さんのはなおか 神子柴区に子ども神輿を贈る

長野市に本社を置き仏壇・墓石の販売を行っている株式会社一休さんのはなおかは、南箕輪村神子柴区に子ども神輿を、7日に贈りました。

7日は、引渡式が神子柴公民館で行われ、神輿がお披露目されました。

その後、さっそく子どもたちが神輿を担ぎ、会場内を練り歩きました。

贈られたのは、重さおよそ90キロほどある「子供用江戸神輿」1基です。

はなおかでは、創業40周年を迎えた2003年から毎年、公募により県内各地の町内会に神輿を贈っています。

神子柴区には、これまで神輿がなく、手作りのものを使っていました。

今年は5件の応募があり、書類選考の結果、神子柴区に贈られることになりました。

式では、代表児童2人がお礼の言葉を述べました。

神子柴区では、贈られた神輿を来年8月の例大祭で使用する計画です。 -

日本酒「維者舎」酒米の稲刈り

伊那市横山の住民有志でつくる、「横山維者舎」は、オリジナルの日本酒「維者舎」の原料となる酒米の稲刈りを7日に行いました。

7日は「横山維者舎」のメンバーおよそ10人が集まり作業を行いました。

横山維者舎は6年前から市内の酒蔵「宮島酒店」と協力してオリジナルの日本酒づくりに取り組んでいます。

米の品種は美山錦で、田んぼは3枚あり、およそ37アールだということです。

5月に田植えを行い、減農薬栽培で育てられました。

今年は出来がよく、2023年より1割ほど多く収穫できたということです。

7日に収穫した酒米を使った日本酒「維者舎」の新酒は12月上旬の販売を予定しています。

-

高遠城下まつり 賑わいみせる

今年で52回目となる伊那市高遠町の高遠城下まつりが7日に行われ、多くの人で賑わいました。

まつりは、高遠太鼓保存会による演奏でスタートしました。

高遠城下まつりには、伊那市と友好提携や親善交流を結んでいる東京都新宿区や福島県猪苗代町の関係者も参加しました。

高遠町商店街ご城下通りは本町からJR高遠駅までの間が歩行者天国となりました。

今年初めて、ご城下肉ストリートを開催し、鹿肉の串焼きやソーセージといった肉料理を中心に10店舗が出店しました。

おまつり広場では猪苗代町が天ぷらまんじゅうなどの物産品を販売しました。

ほかに高遠消防署のブースでは水の入った消火器を使った消火や防火服を着る体験を行っていました。

町内の各実業団もブースを出店し、子どもたちがヨーヨー釣りやカーリングをして楽しんでいました。

高遠城下まつり実行委員長の北原幹人さんは「多くの人にまつりに来てもらい、楽しんでもらえたと思う」と話していました。

-

28日・29日に平和のための信州・戦争展

第35回平和のための信州・戦争展in上伊那が28日と29日の2日間、伊那市の伊那文化会館で開かれます。

過去の戦争を振り返って学び、平和と未来を考えようと県内4地区が持ち回りで開いています。

6日は、上伊那地区実行委員会の宮下与兵衛実行委員長らが記者会見を開き概要を説明しました。

初日の28日は、核兵器廃絶国際キャンペーン国際運営委員兼会長の川崎哲さんによる講演が行われます。

他に、第二次大戦末期に上伊那地域に疎開した旧陸軍の秘密機関「登戸研究所」についての研究発表が予定されています。

2日目の29日は、細菌兵器の研究や人体実験をしていたとされる旧日本陸軍「731部隊」の元少年隊員で宮田村の清水英男さんの体験談や満蒙開拓の研究をした高校生の発表などが予定されています。

展示企画では「登戸研究所」で使われていた高さおよそ55センチ蒸留装置などが公開されます。

平和のための信州・戦争展in上伊那は28日と29日の2日間、伊那市の伊那文化会館で開かれます。

入場料は500円で高校生以下は無料です。 -

箕輪中部小で命の大切さを学ぶ集会

箕輪町の箕輪中部小学校は、かつて児童・生徒などが犠牲となった遭難事故について学ぶ「命の大切さについて考える集会」を6日に藤が丘体育館で開きました。

集会では、6年生がかつて起きた駒ヶ岳集団登山での遭難事故と、新潟県直江津での事故について話をしました。

児童は「駒ヶ岳集団登山の遭難事故は大正2年、1913年の8月26日に起きました。当時の中箕輪尋常高等小学校の11人の生徒と教師が犠牲となりました」と話していました。

直江津遭難については「昭和17年、1942年9月13日に起きました。当時の中箕輪国民学校の修学旅行で、新潟県直江津を訪れていた児童のうち、5人が高波にさらわれて犠牲になりました」と話していました。

集会ではほかに、先月広島市で開かれた平和祈念式典に出席した児童が発表を行いました。

箕輪中部小学校では、遭難事故から命の大切さを学んでもらおうと、毎年この集会を開いています。

-

伊那弥生ケ丘高校音楽会 3年B組が最優秀賞

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の音楽会が伊那文化会館で5日に行われました。

最優秀賞には、3年B組が選ばれました。

今年の音楽会では、1年生から3年生まで、合わせて16のクラスが歌声を披露しました。

生徒たちは、日ごろの練習の成果を発揮し、息の合った歌声を披露していました。

審査の結果、3年B組が最優秀賞となりました。

最後にはアンコール演奏が行われ、3年B組が合唱曲「一詩人の最後の歌」を歌いました。

伊那弥生ケ丘高校の音楽会の模様は10月5日から121チャンネルで放送します。

-

映画ほかいびと12年ぶりの再上映

漂泊の俳人、井上井月を題材にした映画「ほかいびと 伊那の井月」の再上映が6日から伊那市の旭座で始まりました。

6日は監督を務めた伊那市美篶出身の北村皆雄さんと衣装を担当した京都府の、山口源兵衛さんが舞台挨拶を行いました。

映画「ほかいびと 伊那の井月」は2011年に公開された漂泊の俳人 井上井月を題材にした映画です。

北村監督は「井月は、30年以上放浪しながら世話になったお礼に俳句を残した。この映画は4年かけて製作したものです」と話していました。

この再上映は、あす伊那市のいなっせで開かれる「千両千両!井月さんまつり」にあわせて行うものです。

「ほかいびと 伊那の井月」は9月16日まで旭座で上映されます。

また、北村監督の新作ドキュメンタリー映画「倭文-旅するカジの木」も同時上映されます。

-

10月19日に「まちづくり考えるWS」

伊那青年会議所は、高校生や大学生などを対象にリニア中央新幹線の開通後を見据えたまちづくりについて考えるワークショップを来月19日に伊那市いなっせで開きます。

6日に伊那市の伊那商工会館で記者会見が開かれました。

ワークショップは、リニアや三遠南信自動車道の開通を見据え、グループごとアイデアを出し合いプレゼンテーションを行います。

独自性や実現可能性などを審査し、順位に応じた景品が用意されています。

参加対象は、伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村の高校・大学、専門学校に通う学生などです。

日時は来月19日の午前9時からで会場はいなっせ、定員は20人です。

参加申し込みは、伊那青年会議所のHPまたはQRコードから申し込みください。

申し込み締め切りは30日までです。

-

浦野栄一さん 切り絵作品並ぶ

伊那市御園の切り絵作家、浦野栄一さんの作品展「ふるさとの笑顔2024」が伊那市のかんてんぱぱホールで6日から始まりました。

江戸時代から伝わる高遠町の伝統行事だるま市。

箕輪町南小河内の伝統行事おさんやり。

紙を重ねて立体感をだしています。

会場にはふるさとの自然や人々の営みを切り出した作品30点が展示されています。

浦野さんは元小学校教諭で、20代の頃、教材として切り絵を始めて以来、その魅力に引かれ独学で、伊那谷の自然などを描いてきました。

特徴は、ベースの黒い和紙を切り抜いた箇所に裏から様々な色の和紙を貼ります。

かんてんぱぱホールでの展示は2年振りで、それ以降に製作した作品が並びます。

作品の中には今年の辰野町のほたる祭りポスターの原画になった作品もあります。

切り絵作家、浦野栄一さんの作品展は16日まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

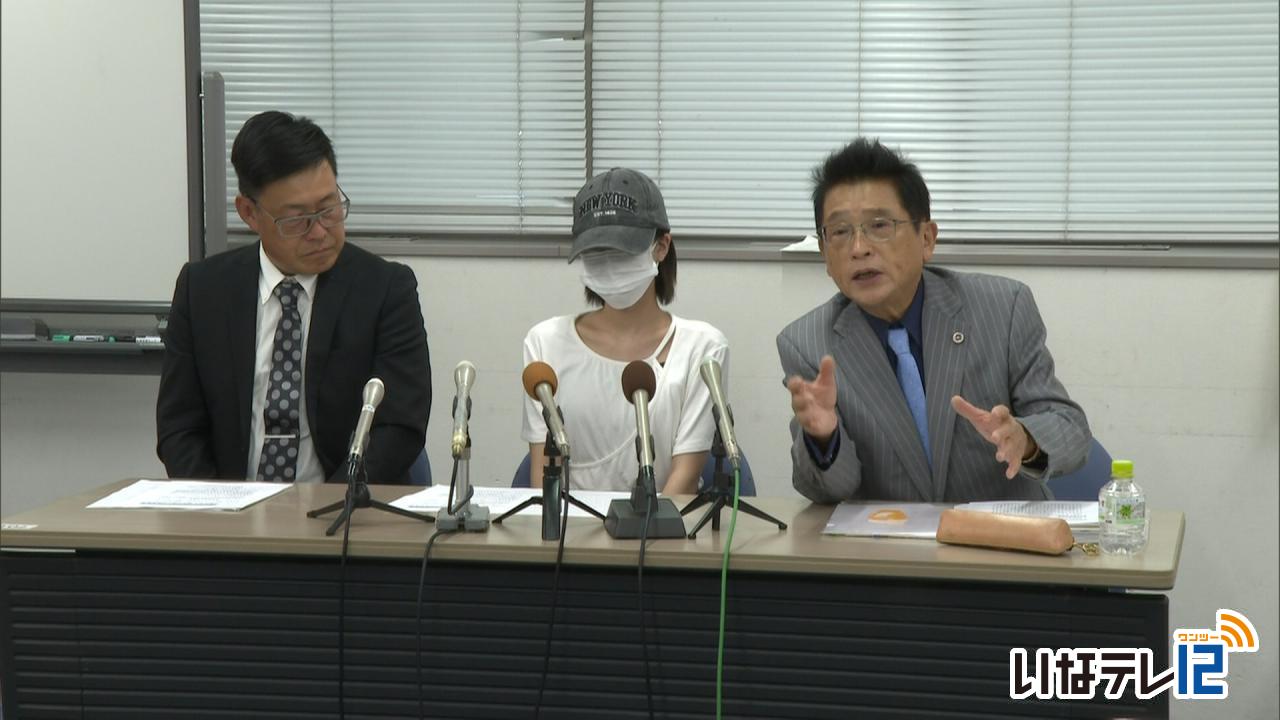

一時保護による面会制限で提訴

伊那市の二十歳の女性とその父親は、女性が高校3年生のときに諏訪児童相談所の一時保護により面会を不当に制限されたとして長野県に対し損害賠償を求める裁判を起こしました。

5日、伊那市内で女性とその父親が記者会見を開き弁護士を交えて訴えに至った経緯について説明しました。

それによりますと女性が高校3年生のときの2022年に父親との口論から自宅に帰りたくないと、当時の担任教諭に相談したということです。

その教諭が諏訪児童相談所に連絡したところ一時保護の措置がとられその後女性は伊那市内の児童養護施設に入所したということです。

女性とその父親は、2022年8月から去年4月までの約9か月間、面会が制限され精神的苦痛を受けたとしてそれぞれに100万円を支払うなどの損害賠償請求を諏訪児童相談所を運営する長野県に起こしたものです。

これに対し県は争う姿勢を示しています。

-

伊那北高校合唱コンクール 2Eが金賞

今年で57回目となる伊那市の伊那北高校の伝統行事、合唱コンクールが伊那文化会館で4日に行われました。

金賞には、2年E組が選ばれました。

今年の合唱コンクールでは、1年生から3年生まで、合わせて20のクラスが歌声を披露しました。

生徒たちは、日ごろの練習の成果を発揮し、息の合った歌声を披露していました。

審査の結果、2年E組が金賞となりました。

最後にはアンコール演奏が行われ、2年E組が合唱曲「春」を歌いました。

第57回伊那北高校合唱コンクールの模様は21日(土)から121チャンネルで放送します。

-

農業用水探検隊 児童が歴史や役割学ぶ

上伊那の小学生が地域の農業用水路の歴史や役割について学ぶ「農業用水探検隊」が5日から始まりました。

初日のこの日は、箕輪中部小学校の4年3組の児童32人が、上伊那地域振興局の職員から農業用水路について話を聞きました。

はじめに、松島の円筒分水工を見学しました。

職員は「円筒分水工は、水路からの水を周辺の農地に均等に行き渡るようにするものです」と話していました。

「農業用水探検隊」は、上伊那地域振興局が上伊那の小学4年生を対象に2007年度から毎年行っています。

児童は、円筒分水工を見学した後、近くのりんご農家を訪れ、水路の活用について話を聞きました。

こちらの農家では、水路の水を汲み上げ水やりや消毒を行っています。

その後は、木下にある西天竜幹線用水路の完成を記念した開田記念碑で水路の歴史を学びました。

職員は「西天竜幹線用水路は、天竜川の水をひいて新たな水田を開拓するために大正から昭和初期にかけて造られました。」と説明していました。

「農業用水探検隊」は11月まで、上伊那の小学校10校で行われる予定です。

-

さくらの湯が伊那ローメンズクラブ加入

伊那市高遠町の日帰り温泉施設さくらの湯は、新型コロナの影響で中止していた食事提供を再開し、それに合わせ新たに伊那ローメンズクラブに加入しました。

入浴施設の加盟は今回が初めてです。

5日は伊那ローメンズクラブの唐澤正也会長から熊谷隆行施設長に会員証が手渡されました。

さくらの湯では、新型コロナの影響で2020年から食事の提供を中止していましたが、先月再開しました。

この日は、唐澤会長らが施設内の食事処「さくら亭」のローメンの試食もしました。

ローメンは、並盛1皿900円です。

さくらの湯の調理スタッフが唐澤会長のもとで研修を行ったということです。

伊那ローメンズクラブには、伊那市を中心とした飲食店が加盟していて、さくらの湯で26店目となりました。

入浴施設の加盟は初めてだということです。

さくらの湯の営業は正午から午後8時までで、食事は午後7時までとなっています。

食事のみの利用は不可で、入場料は大人600円です。

-

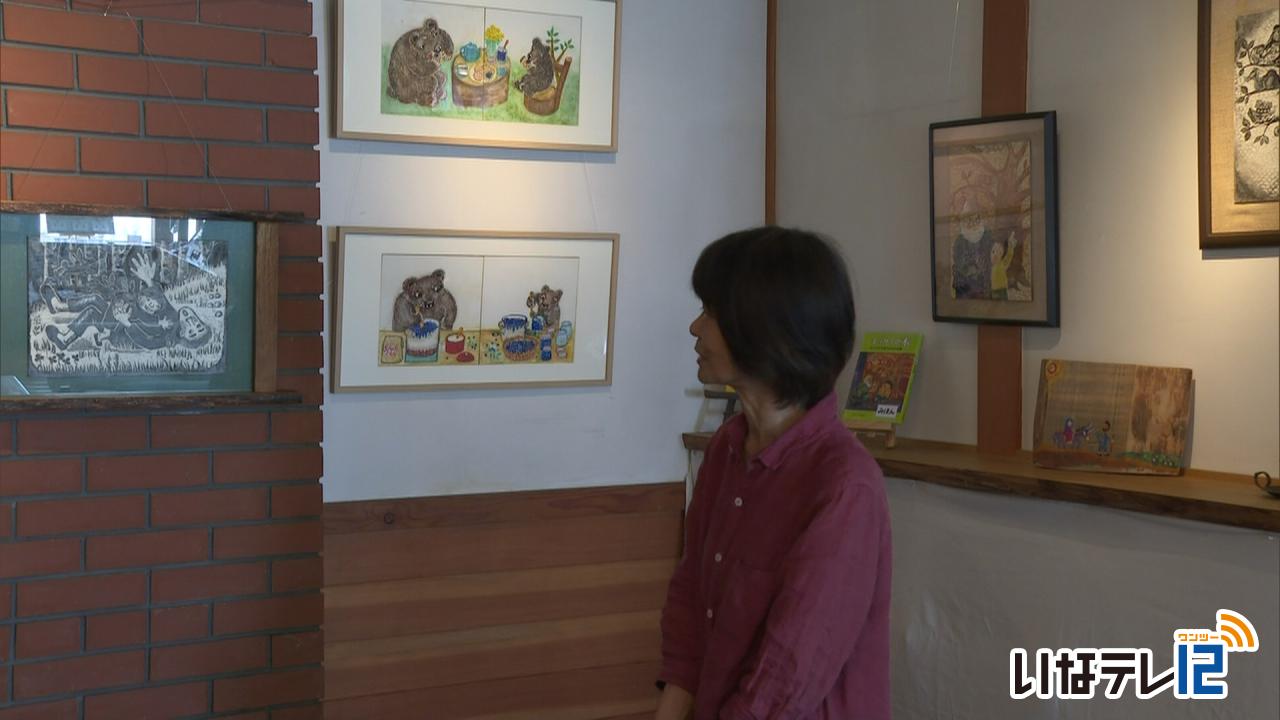

写真や絵画 秋の三人展

写真や絵画を趣味としている仲間による秋の三人展が伊那市のロッジ吹上で開かれています。

会場には伊那市のほか東京、岡山に住む3人の作品110点あまりが展示されています。

伊那市の三浦あさみさんの作品は野菜をさまざまな形に切り、並べたものを写した写真を出品しています。

ほかの2人は、絵本用の絵や植物の写真を展示しています。

秋の三人展はロッジ吹上の近くに住む竹内恵子さんが企画したものです。

基督教独立学園卒業の竹内さんが学園ゆかりの作家に声をかけ開催しているものです。

秋の三人展は16日まで伊那市西箕輪のロッジ吹上で開かれています。

-

掲示板sees boardが完成

伊那市の産学官連携拠点施設inadani seesで使われる木製の掲示板sees boardが完成し5日お披露目会が開かれました。

完成した掲示板sess boardは2台で、縦およそ2メートル、横1.3メートルです。

地元のアカマツが使われていてinadani seesのイメージキャラクターがデザインされています。

パンフレットなどが置けるようになっています。

中央にはマーカーでも書くことができる黒板があります。

お披露目の会には製作に携わった人たちがボードへの思いを発表していました。

Inadani seesスタッフの塚田里菜さんが製作の中心となりinadani seesのシェアオフィスで仕事をしているデザイナーの中島慎太郎さんと松川町地域おこし協力隊で木材加工に取り組んでいる田中大也さんが講師を務め信州大学農学部の学生が作りました。

製作にはデジタルデータを元に木材加工ができる工作機械が使われたということです。

inadani seesでは施設と利用者、また利用者同士の情報交換に活用していくということです。

-

西駒んボッカに向け登山道の笹刈り

中央アルプスにある山小屋・西駒山荘まで薪を背負って運び揚げるレース「西駒んボッカ」を前に、運営スタッフが登山道の整備を4日に行いました。

午前8時、西駒山荘の管理人宮下拓也さんと大会スタッフ3人が桂木場登山口に集合しました。

4人は、道具を確認し登山道を上っていきました。

整備では登山者の邪魔になる笹を刈り取りました。

区間は、登山口から2.5キロメートル程の範囲で、それぞれ持ち場を決め作業を行いました。

宮下さんによりますと、大会前に笹を刈るのは今回が初めてだという事です。

西駒んボッカは、標高2,685メートルにある西駒山荘に薪を背負って運び揚げるレースで、10回目の今回は、過去最多の258人がエントリーしています。

今週末の8日に開かれ、参加者は午前6時30分に鳩吹公園を出発し西駒山荘を目指します。 -

倭文 旅するカジの木特別展

伊那市美篶出身の映画監督、北村皆雄さん制作のドキュメンタリー映画「倭文-旅するカジの木」の上映を前に、特別展が4日から伊那市創造館で始まりました。

「倭文-旅するカジの木」は、人間のまとう衣の原点を探る映画です。

衣服とは何かを知るため、布を使う以前に使われていたカジの木の樹皮を伸ばして作った布を求めて、パプアニューギニアなどを巡るドキュメンタリー映画です。

日本でも衣服に布が使われる前は、カジの木の樹皮から織物を作っていたということです。

今でもパプアニューギニアやインドネシアの一部の島では、衣服の材料として使われています。

会場には劇中で出演者が実際に着用した帯が飾られています。

こちらは、映画に出演している織物作家の妹尾直子さんが復元をした「倭文」です。

会場には、2011年に公開された「ほかいびと-伊那の井月」で出演者が着用した衣装も展示されています。

映画「倭文-旅するカジの木」は、6日から16日まで伊那市の旭座で上映されます。

また、「ほかいびと-伊那の井月」もあわせて上映が行われます。

この特別展は9月30日まで創造館で開かれています。

-

坂本農林水産大臣 上伊那を視察

坂本哲志農林水産大臣が4日と5日の2日間の日程で上下伊那を訪れ、農林業の現状を視察しました。

このうち5日は伊那市高遠町の上伊那森林組合のペレット工場を訪れ製造工程を視察しました。

工場では、竹内一晴工場長が木質ペレットの製造工程を説明しました。

竹内工場長は「カラマツとアカマツを原料に年間4000トンのペレットを製造しています」などと説明していました。

また成形の工程では「原料のマツのヤニの成分が接着剤の役割をしてペレットを固めている」と説明していました。

坂本大臣は「エネルギーの地産地消を推進して下さい」と話していました。

上伊那森林組合の組合長の白鳥孝伊那市長は「伊那が食料、水、エネルギーの自給できる地域のモデルとなるよう進めていきたい」と話していました。

坂本大臣は、きょう伊那市と南箕輪村で果樹園や農業水利施設、地場農産物の販売所などの視察を行い、5日は下伊那郡松川町を訪れる予定です。

-

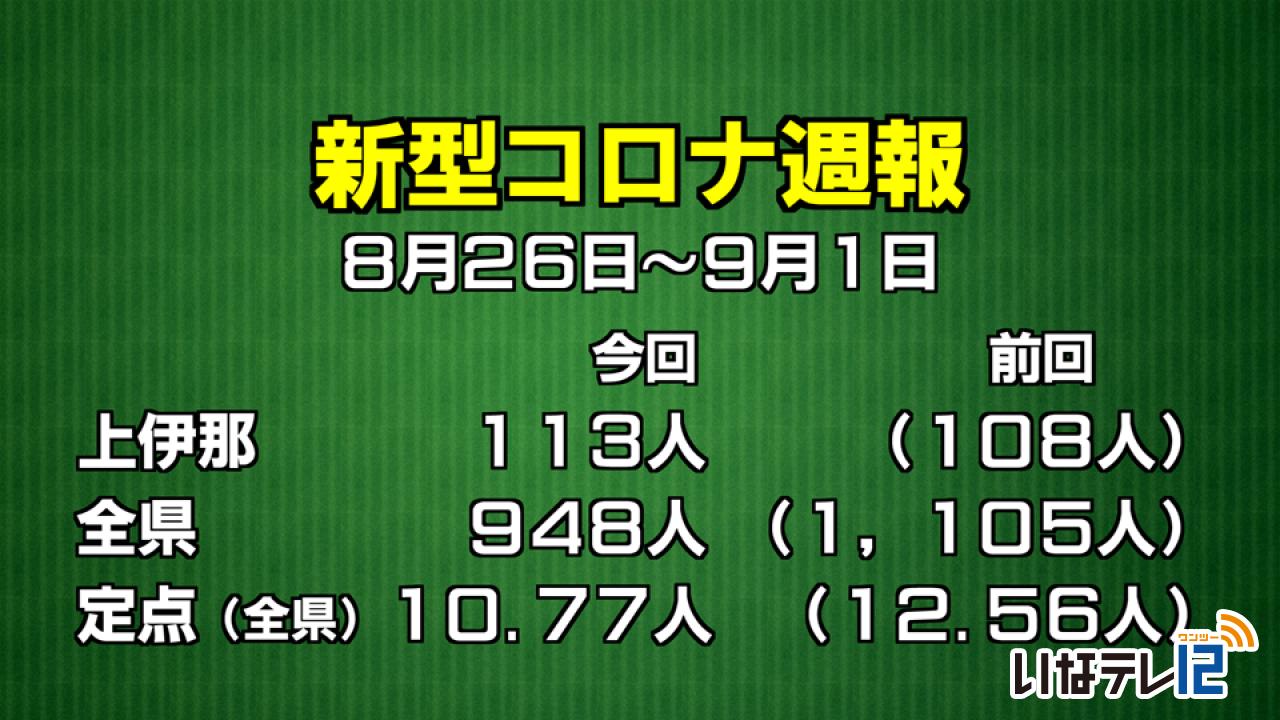

新型コロナ週報 上伊那113人

4日発表の新型コロナウイルス感染症の8月26日から9月1日の週報です。

上伊那は113人、全県は948人でした。

全県の患者届け出数は定点当たり10.77人で減少しています。

-

田楽座 10月に60周年記念イベント

伊那市富県を拠点に活動しているまつり芸能集団田楽座は、創立60周年記念企画「感謝カンレキあめあられ」を10月に伊那文化会館で開きます。

2日は、伊那市創造館で記者会見が開かれ、田楽座の中山洋介座長がイベントについて説明しました。

イベントは、10月27日(日)に伊那文化会館で開かれます。

1986年に制作されたオリジナル曲「海のお囃子」の100人の参加者の太鼓演奏や、伊那養護学校とコラボレーションした湯呑みのイベント限定グッズ販売など誰もが楽しめる内容になっているということです。

田楽座は昭和39年(1964年)の10月27日に旗揚げ公演が行われ、活動が始まりました。

現在は20代から60代までの9人で活動をしています。

イベントは事前予約制です。

画面右下のQRコードか電話で予約することができます。

入場は無料です。

-

教職員ドローンプログラミング研修会

上伊那地方視聴覚教育協議会は教職員向けのドローンプログラミングの研修会を3日に南箕輪村の南信工科短期大学校で開きました。

研修会には上伊那の小中学校の教職員など9人が参加しました。

小中学校の教員などでつくる上伊那地方視聴覚教育協議会が、プログラミングの授業に役立ててもらおうと開いたもので、今年で2年目です。

参加者は離陸や旋回の指示をタブレット端末で入力し、小型ドローンを飛ばしていました。

小学校ではプログラミング学習が必須になっていて、この研修会を基に伊那西小学校ではドローンを使用した授業を行うということです。

ある参加者は「画面上のプログラミングで終わらず、実物とリンクできるので児童にも楽しく取り組んでもらえそうだ」と話していました。 -

更年期後の女性の身体のケア学ぶ

更年期を終えた女性の身体ケアについて学ぶセミナーが、伊那市の産業と若者が息づく拠点施設alllaで8月28日に開かれました。

セミナーでは南箕輪村の華助産院代表の有賀志保さんが、更年期後の身体の変化や骨盤底筋のトレーニング方法を紹介しました。

有賀さんは「女性は更年期になると女性ホルモンが急速に減少し、それに伴い筋力が低下し尿漏れなどに悩まされる人が多くいる。

骨盤底筋を鍛えることで、これらの症状を改善する事ができます」と話していました。

説明が終わると参加者はヨガマットの上に仰向けに寝て、腹式呼吸を行いながら、おしりを締めるなど骨盤底筋を鍛えるトレーニングを行いました。

有賀さんは、最低でも6か月続けることが大切ですとアドバイスしていました。

これは女性が自立し生活できる社会づくりを目指しているグループ「暮らしroom`s伊那谷」が開いたもので、次回は9月に産後の女性を対象にしたセミナーを予定しています。

-

官民共創の新しいまちづくり協議会 発足

伊那市のまちづくりについて考える「官民共創の新しいまちづくり協議会」が2日に発足し、初会合が産業と若者が息づく拠点施設alllaで開かれました。

この日は協議会長を務める白鳥孝市長や市の職員、専門性のある民間人およそ20人が出席しました。

協議会は伊那新校・上伊那技術新校の開校を見据え発足したもので、運営委員会と3つのワーキンググループ(WG)で構成されています。

WGは「伊那北駅周辺再生」・「伊那弥生ケ丘高校将来活用」・公共交通の再構築などについて考える「まちなかエリア高度化」の3つで活動します。

白鳥市長は「行政主導の計画ではなく、市民の視点・意見を取り入れて必要な事業を進めていきたい。官民一体となった仕組みを作っていきたい」と話していました。

-

信大農学部の学生がそば打ち学ぶ

信州大学農学部の学生が高遠そばの打ち方について学ぶ勉強会が2日伊那市高遠町の高遠閣で開かれました。

勉強会には信州大学農学部の学生約10人が参加しました。

指導にあたったのは、高遠そば組合組合長でそば店壱刻の店主、山根健司さんです。

山根さんは信大農学部の社会人大学院生で農学博士の博士号取得を目指してそばの風味を良くするための研究をしています。

勉強会は山根さんと学生が同じ研究室にいることが縁で行われたもので学生はそばの打ち方を教わっていました。

学生らは来月19日に信州大学農学部で行われる学部祭でそばを提供し高遠そばをPRするということです。

-

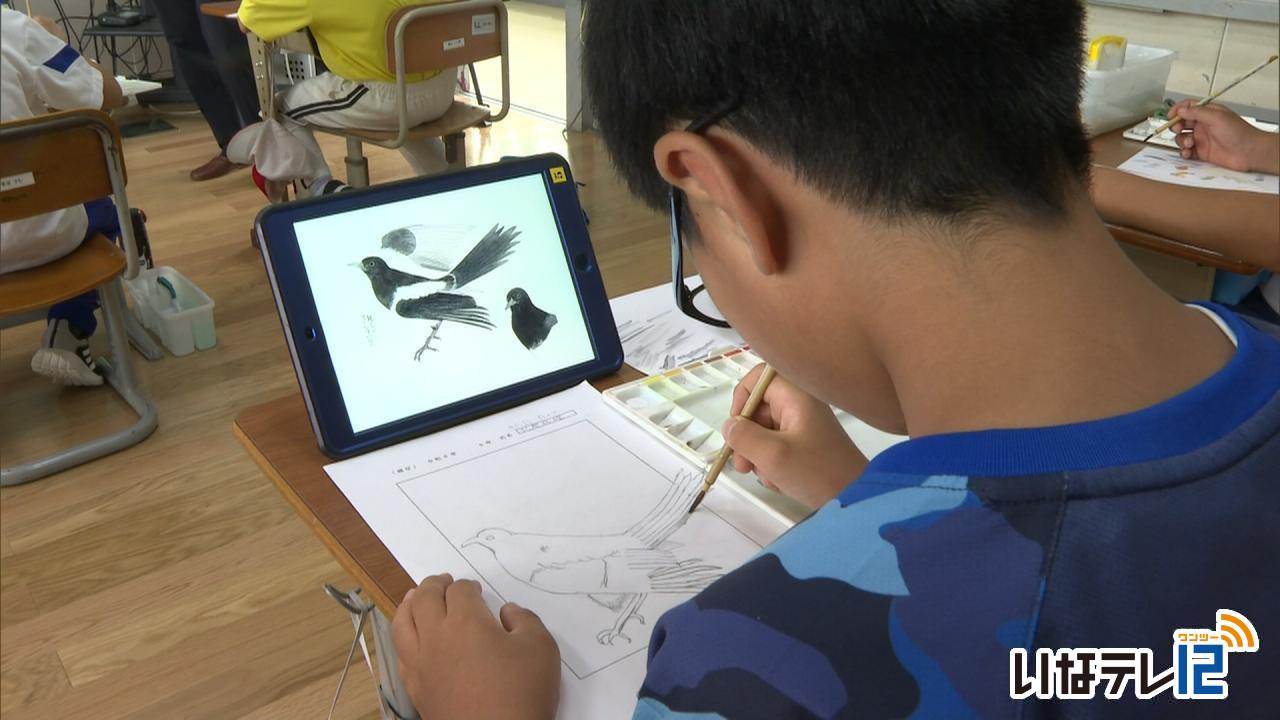

池上秀畝の魅力を知る授業

伊那市高遠町出身の日本画家、池上秀畝の生誕150年に合わせ、秀畝の魅力を知る授業が3日に高遠北小学校で行われました。

高遠北小の5年生は、7月から池上秀畝が17歳の時に描いたスケッチの模写に取り組んできました。

この日は仕上げとして、模写したものに色を付けました。

池上秀畝は伊那市高遠町出身の日本画家です。

花鳥画を得意とし、今年生誕150年となります。

児童たちは秀畝のスケッチをタブレットで見ながら色を付けていました。

タブレットにある秀畝のスケッチは、信州高遠美術館と伊那市教育委員会がデジタルブックとしてまとめたものです。

秀畝のスケッチは伊那市内全ての小中学校のタブレットにダウンロードされています。

市内の小中学校では今後、作品制作にスケッチを活用していくということです。

-

北信越国体フェンシング 長野県がトリプル優勝

先月石川県で開かれた北信越国体のフェンシング競技で、長野県の少年男子、少年女子、成年女子が優勝し、来月開かれる佐賀国体に出場します。

2日は、選手8人が箕輪町役場を訪れ、長野県フェンシング協会会長の白鳥政徳町長に優勝を報告しました。

先月石川県で北信越国体のフェンシング競技が行われ、長野県の少年男子、少年女子、成年女子がトリプル優勝しました。

少年男子は、全員高校生で、木下の小池悠太郎さん、沢の有賀尚迪さん、同じく沢の遠藤雅虎さんらが出場しました。

少年女子は、全員高校生で、松島の五味恋菜さん、宮田村の縣ほのかさん、南箕輪村大泉の春田友菜さん、伊那市長谷の藤原小夏さんが出場しました。

成年女子は、大出の土佐千乃さんら3人が出場しました。

成年男子は佐賀国体への出場が決まっていて、県勢として4種別のフルエントリーは、地元枠で出場した昭和53年のやまびこ国体以来です。

白鳥町長は「4種別すべてでの出場は素晴らしい。期待しています」と激励していました。

佐賀国体は10月に開かれ、フェンシング競技は7日から10日の日程で行われます。

5日の開会式で、箕輪町出身で東京オリンピックに出場した西藤俊哉さんが長野県選手団の旗手を務めます。

-

伊那文プラネタリウム ダンス・映像・音楽とコラボ

伊那市の伊那文化会館のプラネタリムで、ダンスと映像、音楽を組み合わせたパフォーマンスが8月30日と31日に行われました。

プラネタリウムでは、「宇宙と身体」をテーマに、星空の投映の他、ダンスや演奏を組みあわせたプログラムが披露されました。

鳥取県在住のダンサー・大学教員の木野彩子さんが構成した全国で上演されているプログラムで、本人が出演しました。

今回は、伊那の特別版として伊那市在住のコントラバス奏者水谷浩章さんの生演奏で上演されました。

日替わりの特別ゲストが歌を披露し、この日は普段合唱団で活動する伊那小学校6年の深瀬あを君が出演しました。

プログラムでは、映像に合わせ、3人が伊那市の歌を披露しました。

伊那文化会館では、今回のプログラムのように、星空と、他の表現を組み合わせた「コラボ・プラネタリウム」を企画しています。

この日はおよそ50人が訪れ、プログラムを楽しんでいました。

-

箕輪町議会9月定例会 開会

箕輪町議会9月定例会が2日開会し5億1,000万円を追加する今年度一般会計補正予算案など14議案が提出されました。

主な独自事業のうち箕輪町民体育館耐震改修リニューアル工事に350万円。

防災ハザードマップを更新する災害対策費に150万円。

箕輪町発足70周年記念事業に72万円などとなっています。

町議会9月定例会は9日と10日に一般質問、17日に委員長報告と採決が行われます。

-

伊那まつりの歴史を学ぶ

総合学習で伊那まつりをテーマにしている伊那市の東部中学校の生徒が26日、伊那まつりの歴史などについて話を聞きました。

東部中学校の3年生25人が祭りの運営にあたった伊那市商工観光部の小池清隆さんの話を聞きました。

小池さんは「伊那まつりは昭和33年1958年に商工業者の祭りとして始まりました。

当時、全国的にヒットしていた映画「伊那の勘太郎」にちなみ、名称を「勘太郎まつり」としました。

昭和48年1973年に市民総参加の祭りとして名称が伊那まつりになりました。」とその歴史について説明していました。

意見交換では生徒から「祭り会場にゴミ箱が無く困った」という意見が出ていました。

小池さんは「来場者には、ごみの持ち帰りをお願いしています。一人一人が会場を綺麗にしようという意識で参加してもらいたい。」と答えていました。

総合学習は6月から始まり今年の伊那まつりでは東部中有志がおもちゃ釣りを出展し祭りに参加しました。

11月には学習発表会が予定されていて総合学習での学びを発信するということです。

-

上伊那農業高GLコース 1日限定のカフェをオープン

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、手作りの食事や飲み物を提供する1日限定のカフェ「上農カフェGL」を2日、伊那市の通り町商店街に開きました。

午前11時。開店です。

1日限定のカフェを開いたのは、上農グローカルコースの3年生です。

いなっせ北側にある「カフェ ロバート」を借り、およそ4時間営業しました。

生徒18人は、接客班、ドリンク班、調理班に分かれ、注文を聞いたり、料理を提供したりしていました。

111/(土)