-

JR飯田線 活性化を

リニア中央新幹線とのアクセスや観光資源としての活用も見込まれるJR飯田線の活性化に取り組んでいこうと、JR飯田線活性化期成同盟会が28日発足しました。 28日駒ヶ根市のアイ・パルいなんで開かれた設立総会には、上伊那地域や飯田下伊那地域の市町村や県、経済団体の関係者などが参加しました。 JR飯田線活性化期成同盟会は、リニア中央新幹線のアクセス路線としてや伊那谷を縦断する貴重な観光資源としての活用も見込まれる飯田線の活性化に取り組んでいこうと、沿線自治体や商工会議所が発起人となりました。 設立総会で、会長には、白鳥孝伊那市長が選任されました。 白鳥市長は、「リニアが通るチャンスを活かしたい。2つのアルプスがある伊那谷を走る魅力を存分に活かして地域一丸となって取り組みたい。」とあいさつしました。 期成同盟会では来年度フォーラムやシンポジウムの開催、国やJR東海への要請活動、利便性向上に関する調査・研究、電車通勤の促進などの事業を行います。

-

第48回上伊那書道展はじまる

上伊那書道協会の会員などによる、第48回上伊那書道展が28日から伊那市の伊那文化会館で開かれています。 この展示は、上伊那書道協会が主催したもので今回で48回目です。 会場には、上伊那書道協会の会員や一般からの作品116点が並んでいます。 作品は、上伊那地域に住む書道家が、漢字や「かな」など様々なジャンルの書で表しています。 ある会員は、「それぞれの個性ある作品に共感しながら見てもらいたい」と話していました。 第48回上伊那書道展は、30日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

-

2月の月間有効求人倍率 0.96倍に上昇

上伊那の2月の月間有効求人倍率は0.96倍で1月から0.03ポイント上昇しました。 全国の月間有効求人倍率は、1.05倍、県は1.01倍となっています。 ハローワーク伊那によりますと、新規求人数は前の年の同じ月を11.8%上回る1,239人でした。 新規求職者数は、前の年の同じ月を17.1%下回る692人でした。 これにより、2月の月間有効求人倍率は、1月を0.03ポイント上回る0.96倍でした。 ハローワーク伊那によりますと、求人倍率が上昇した主な要因は、1月に求職者数が増加したが2月は減少し、その反動があったためだということです。 ハローワーク伊那では、「全国や県内の倍率と比べて管内はやや低いが、徐々に上がってきていて、全体的に景気回復の傾向にある」ということです。 雇用情勢については、前の月と同じ「一部に厳しさが見られるものの、緩やかに持ち直している」としています。 一方、新規高卒者の求職者数の内定率は、96.1%で前の年の同じ月と同数となっています。 ハローワーク伊那では、6月末まで「未就職卒業生への就職支援」を行い、個別に支援を続けていくということです。

-

まっくんモニュメント 役場に登場

南箕輪村のイメージキャラクター「まっくん」のモニュメントが28日から、南箕輪村役場の正面玄関に設置されました。 この日は、南箕輪村の唐木一直村長とまっくんがお披露目式を行いました。 モニュメントは、縦90センチ、横50センチの強化プラスチック製です。 モニュメントは、この他に3体大芝高原の敷地内に置かれています。

-

JA上伊那 上伊那農業高校ソフトテニス部に地元農産物贈呈

JA上伊那は、29日から愛知県で行われる第39回全日本高等学校選抜ソフトテニス大会に出場する上伊那農業高校ソフトテニス部に、地元の農産物を贈呈しました。 27日は、ソフトテニス部顧問の土屋あけみ教諭と、保護者会の埋橋進さん、有賀一彦さんがJA上伊那本所を訪れました。 JA上伊那から贈られたのは、地元産の米20キロ、りんごジュース、かりんのど飴です。 上農高校ソフトテニス部は、北信越大会男子団体のリーグ戦で2位になり全国大会出場を決めました。 部員は男女合わせて24人で、そのうち全国大会には男子8人が出場します。 今回の贈呈は、JA上伊那が普段から交流のある上農高校の生徒の活躍を期待して地元の農産物を食べて頑張ってもらいたいと行われました。 土屋教諭は「去年は初戦で敗れてしまったので、まずは初戦を突破して過去最高の結果を出したい」と話しました。 生徒は28日に公式練習を現地で行い、29日に兵庫県代表の姫路商業高校と対戦することになっています。 贈られた農産物は現地に持っていき、おにぎりなどにして味わうということです。

-

東原スポーツ公園運動場 グラウンド完成

伊那市が整備を進めてきた東春近の東原スポーツ公園運動場のグラウンドが完成し、3月27日、現地で竣工式が行われました。 式では、関係者がテープカットで完成を祝いました。 東原スポーツ公園運動場は、軟式野球やソフトボールができる新たな市民グラウンドとして、伊那市が整備したものです。 西側にはウォーキングができる180mのウッドチップコースもあり、総面積は約1万6千平方mです。 総事業費は3億1,700万円で、国の交付金で2億9千万円、合併特例事業債を2,200万円充てています。 東原スポーツ公園運動場は、株式会社キッツがスポンサーとなった伊那市のネーミングライツ第1号で、4月1日からは、「東原キッツグラウンド」の名称になりました。 利用期間は、冬の期間を除き4月1日から11月30日までとなっています。

-

97歳の守屋保江さん ゲートボールで健康功労賞

伊那市高遠町片倉に住む97歳の守屋保江さんは、ゲートボールを通して健康維持に務め地域の模範であるとして、日本ゲートボール連合の健康功労賞を受賞しました。 27日、守屋さんと伊那市体育協会ゲートボール部の柿木茂部長が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。 守屋さんは、大正5年生まれの97歳。 35年ほど前にゲートボールを始めました。 現在も現役で、今年1月から3月にかけ行われた高遠町地区のリーグ戦も、11試合1度も欠席することなく参加しました。 日本ゲートボール連合の健康功労賞は長野県内で10人が受賞していて、守屋さんが最高齢での受賞となっています。

-

児童養護施設たかずやの里 新施設で生活スタート

伊那市東春近へ移転改築した児童養護施設たかずやの里の引っ越し作業が完了し、27日から子ども達が新しい施設での生活をスタートさせました。 富県の旧施設から、東春近の新しい施設への荷物の運び込みが完了しました。 子ども達は27日からここで生活を始めるため、荷物を片付けたり、布団を敷くなどして新生活の準備をしていました。 これまでは、全員がひとつの施設で生活していましたが、ここでは6人から8人でグループをつくって生活します。 より家庭的な環境で過ごせるようにと、風呂や食事など生活のほとんどをグループで行います。 この日行われた開所式で埋橋良和理事長は「大勢の人に感謝をして過ごしていきましょう」と子ども達に呼びかけました。 現在施設には、2歳から高校生までの33人が入所しています。 施設の移転に伴い、これまで富県小学校に通っていた小学生は、東春近小学校へ通う事になっています。

-

伊那市立東部中学校 新校舎が完成

伊那市が進めている小中学校の耐震化の一環で建設が行われていた、東部中学校の新しい校舎が完成し、27日、竣工式が行われました。 市の教育関係者や東部中学校の生徒などが、テープカットで完成を祝いました。 東部中学校の改築工事は、平成22年度から行われていて、工事費は13億5千万円です。 体育館と南校舎などを除く全てを建て替えました。 生徒玄関を含む図書館棟、職員室や1年生と3年生の教室がある管理教室棟、そこから、ガラス張りの渡り廊下でつながった2年生の教室などがある特別教室棟、剣道や柔道の授業に対応できる武道館を建設しました。 教室や廊下は、木の床となっています。 体育館で行われた竣工式で百瀬秀明校長は、「4月からは新入生も迎え、感謝の気持を込めて校舎を磨き、新しい息吹を吹き込んでいきたい」と挨拶しました。 伊那市内の小中学校の耐震化率は現在96.1%です。 西春近北小学校と伊那西小学校の耐震化は来年度中に完了する事になっていて、耐震化率は100%になるということです。

-

高遠中が第1回信州おもてなし大賞

長野県が県内の団体などが実践するおもてなしの活動の中から、他の模範となる活動を表彰する第1回信州おもてなし大賞で、伊那市の高遠中学校が、大賞を受賞しました。 27日は、長野市内で表彰式が行われ、高遠中学校の小松 民敏校長と生徒会長の矢澤 亘君が阿部守一県知事から表彰を受けました。 おもてなし大賞は、長野県が県内の企業や団体または個人が実践するおもてなしの中から、模範となる取り組みや優れた功績を表彰するものです。 第1回となった今年、県内から41の応募があり、大賞3団体のうちの1つに、高遠中学校が選ばれました。 高遠中では、高遠さくら祭りの観桜期中に、校庭を無料駐車場として開放し、中学生が案内やトイレ清掃などを行っています。 こうした活動が「おもてなし」の振る舞いが学校教育の中ではぐくまれているとして大賞に選定されました。 受賞にあたり、矢澤君は、「学校に伝わる伝統の活動で、大賞受賞は先輩達たちから続く活動の賜物。観桜期には、是非、高遠中の駐車場を利用して高遠の桜を見に来てください」と話していました。

-

伊那市内中学校部活動「学校判断に委ねる」

伊那市教育委員会は、伊那市内の中学校での部活動の朝練について、基本的には学校の判断に委ね、実施する場合は、生徒や保護者に対して十分に説明し理解を得るとする方針を示しました。 27日は、伊那市役所で教育委員会の定例会が開かれ、伊那市内での中学校での運動部の部活動のあり方について協議されました。 部活動のあり方について県は、平日の練習は長くても3時間までとする、基本的には朝の部活動を行わないなどとする活動基準を示しています。 伊那市教育委員会では、基本的には学校の判断に委ねるが、朝の部活動を実施する場合は、生徒の健康や生活リズムに配慮し、生徒や保護者に対して十分に説明し理解を得ることとしています。 伊那市内には、バス通学のため部活動ができる時間が限られる学校もあることなどから、それぞれの判断に委ねることとしました。 また、伊那市教育委員会の方針として、1ヶ月ごとの部活動の計画を立てて保護者に通知していくことなどを盛り込みました。 委員からは、「現場の判断に任せるのが良い」「ぶれなく実施しないと県の基準が形骸化してしまう」などの声があがっていました。

-

伊那ケーブルテレビ 番組審議委員会開催

伊那ケーブルテレビの自主放送番組について意見をきく番組審議委員会が、27日、開かれました。 この日は、今年度の番組審議委員会が伊那ケーブルテレビで開かれ、伊那市、箕輪町、南箕輪村から委員7人が参加しました。 委員会では、放送している主な番組についてや、年間の特別番組の計画が説明されたほか、番組の視聴が行われました。 委員は、「ニュースは良く見ており、身近な情報が良く分かる」「もっと視聴者に見てもらえるようなインパクトのある告知をしたほうが良い」などの意見が出されていました。 向山公人社長は、「番組コンクールで入賞するなど、評価を頂いている。加入者サービスも順次グレードアップを図りたい」と話していました。

-

箕輪町グリーンツーリズム推進協議会

都市と農村の交流で、農業振興を目指す箕輪町グリーンツーリズムの、今年度の健康ツアーと農業体験ツアーの参加者は、前の年よりも減少したことがわかりました。 26日は、箕輪町役場で箕輪町グリーンツーリズム推進協議会の会議が開かれ、今年度の事業報告などが行われました。 報告によりますと、田植えやリンゴの収穫などの農業体験ツアーには、今年度841人が参加し、前の年度に比べ247人減少しました。 農業体験と健康プログラムを組み合わせた健康ツアーの参加者は、195人と前年度に比べ7人増加しました。 箕輪町では、平成22年度から、都市と農村の交流で農業振興を目指すグリーンツーリズム事業を実施しています。 平澤豊満町長は、「今年度は天候の影響でりんごの収穫が中止になるなどして、人数は減ってしまったが、リピーターも増えてきているので今後も工夫をして交流人口を増やしたい」と話していました。 会員からは、「楽しんでもらうことが一番だが、農家としてはどうしても口を出してしまう」といった意見や「ヘルシー料理でおもてなしと言っても全7品のうち、4品がなす料理では困る」などの意見が出されました。 協議会では、来年度の活動方針について、田んぼは家族で参加出来る、泥遊びを追加し、赤そば体験は信州大学農学部井上直人教授による講座などを計画していると報告しました。

-

第35回伊那北ジョイントコンサート

伊那北高校の音楽部と吹奏楽部による第35回ジョイントコンサートが25日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 このコンサートは、伊那北高校の音楽部と吹奏楽部の部活動の発表の場として毎年合同で開いています。 第2部では、「世界旅行」をテーマに、部活毎に民俗衣装を着て発表しました。 最後は吹奏楽部と弦楽班の演奏に合わせて合唱班が「世界に一つだけの花」を歌いました。 このコンサートの模様は、5月6日からご覧のチャンネルで放送します。

-

みのわ健康アカデミー9期生卒業

箕輪町がシニア世代を対象に行っている健康教室「みのわ健康アカデミー」の今年度受講生の卒業式が25日行われました。 卒業式では、平澤豊満町長から受講生の代表に卒業証書が手渡されました。 みのわ健康アカデミーは、在宅での筋力トレーニングやウォーキングなどを中心に生活習慣病予防や介護予防を目指します。 今年度は箕輪町内の男性22人、女性23人の合わせて45人が受講し平均年齢は64.4歳でした。 平澤町長は「今日は新たな健康づくりの出発点。卒業後もアカデミーで行ってきた運動とコミュニケーションを実践し、生涯現役で頑張って下さい」と話していました。 卒業生を代表して麻野員伯さんと唐澤敬治さんは、「アカデミーで得た知識と経験を忘れず、卒業後も仲間と楽しみながら健康づくりをしていきたい」と話していました。 卒業生の中にはアカデミーに参加した事で、ウエストが8センチ細くなったり、体重が7.3キロ減った人がいたということです。

-

給食モデル校設置へ

伊那市の白鳥孝市長は、給食をとおして子供達が農業や調理などに関わり、新たな食の在り方を実践するモデル校を来年度設置したい考えを26日示しました。 26日は市役所で開かれた定例記者会見の中で白鳥市長が明らかにしたものです。 伊那市では、小中学校の今後の給食の在り方について、各学校で調理する自校方式や、集約して調理するセンター方式について検討が進められてきました。 伊那市教育委員会では、去年の11月から教育委員や学校長、栄養士が、小中学校の給食の「献立」や「調理」など4つの作業部会に別れ検討を重ねてきました。 作業部会では、各学校の特徴を生かし農業体験や地域との交流のなかで食材を調達する事などをまとめた報告書を今月、市や市議会に提出していました。 報告を受け白鳥市長は、今後の給食施設の在り方について、既存の方式にはとらわれず、成長に応じて農業と関わる給食を提供し、そのうえで、施設をどうするか考えたいとしています。 モデル校については、地域の協力が得られ、学校近くに十分な農地の確保ができる、村部の学校が望ましいとしています。

-

駅伝合宿校のごみ拾いに感謝 いちご贈呈

伊那市西箕輪羽広のみはらしいちご園は春の高校伊那駅伝に出場後、羽広荘で合宿している高校生に26日イチゴをプレゼントしました。 みはらしいちご園の井踏岩夫組合長が合宿中の高校生にイチゴを渡しました。 羽広荘には、春の高校伊那駅伝に出場した佐久長聖高校、洛南高校、九州学院高校、大牟田高校の4校が、駅伝当日の23日から27日まで合同合宿を行っています。 生徒たちが毎朝、みはらしファーム内のごみ拾いをしていることに感謝の気持ちを込めてイチゴを贈りました。 イチゴは紅ほっぺという品種でおよそ30パック分用意したということです。生徒を代表して佐久長聖高校駅伝部の澤弘平主将は、「頂いたイチゴをパワーにして、練習に励んでいきたい」と感謝していました。

-

春告げるロトウザクラ開花

このところの暖かい陽気で伊那市中央のメガネ・宝石のナカムラではロトウザクラが咲きはじめています。 ロトウザクラは、4年前に植えられたもので、高さは、およそ6メートルです。現在咲いている花は数輪です。去年と比べると、開花は、1週間ほど遅れているという事で、見頃は今週末頃になりそうだという事です。

-

高遠ぶらり食べ歩きチケット

伊那市観光協会は、高遠を訪れる観光客の滞在時間を増やそうとお得なサービスが受けられる「高遠ぶらり食べ歩きチケット」を4月から販売します。 チケットは、1部500円で1枚100円相当の猫のシールが5つついています。 有効期間は、4月1日から11月30日までで、高遠町内の15の飲食店などで使うことができます。 1個120円の高遠饅頭が100円に、高遠そばが100円引きで食べられるなどの特典があります。 チケットは、4月1日から伊那市役所内の伊那市観光協会など3か所で販売されます。 さらに、高遠町の参加店舗などにも協力をよびかけ販売していく計画です。 高遠ぶらり食べ歩きチケットは、1,000枚50万円分を制作する計画です。

-

たかずやの里 引越し 涙雨

伊那市東春近に新しい施設が完成した、児童養護施設たかずやの里に、古い施設から思い出の品や入所者の衣類などを運び込む引越し作業が26日行われました。 引越しは、富県地区のボランティアや東春近地区のボランティアなどおよそ100人が参加し、小雨が降る中作業が行われました。 富県にあった古い施設から富県のボランティアが、思い出の写真パネルや入所者の衣類、雑貨などを運び出していました。 荷物は、行き先別に、軽トラックいっぱいに積み込まれ、新しい施設で待つ東春近のボランティアに引き渡されました。 新しい施設は、鉄骨造りの2階建てで、敷地面積は6,000平方メートル、延べ床面積は2,100平方メートルです。 これまでは全員が1つの施設で暮らしていましたが、より家庭的な生活が送ることが出来るようにと6人から8人のグループに分かれて生活します。 荷物は、東春近のボランティアが手際よく各グループの部屋に運び入れていました。 新しい施設はあす開所式を行い、新生活がスタートします。

-

市長選現職1派 市議選25派 立候補届出説明会

任期満了に伴い4月20日告示、27日投開票で行われる伊那市長選挙、伊那市議会議員選挙の立候補届出手続き等説明会が25日開かれ、市長選には現職の1派が、市議選には定数21に対し25派が出席しました。 25日は、伊那市役所で伊那市選挙管理委員会などから注意事項や書類の取り扱いなどの説明を受けました 市長選には出馬を表明している無所属で現職の白鳥孝さんの1派のみが出席しました。 定数21の市議選には、現職19派、新人6派の、合わせて25派が出席しました。 党派別では共産4、公明2、無所属19となっています 市長選、市議選は4月14日、15日に立候補届出書類の事前審査が行われ、20日告示、27日投開票となっています。

-

果樹凍霜害対策研修会

りんごや梨の凍霜害を未然に防ごうという研修会が18日、箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場で開かれました。 これは、去年上伊那で大きな被害があったりんごや梨の凍霜害を今年はできる限り防ごうと、JA上伊那果樹部会が主催したものです。 この日は、上伊那の果樹生産者およそ60人が参加しました。 研修会では、上伊那農業改良普及センターの職員から、樹木を寒さから守るために最も効果的だとされている、せん定した枝のチップを活用した燃焼法の実施方法が説明されました。 耐熱素材でできた容器に、せん定したりんごや梨の枝をチップ状に乾燥させたものを入れ、火を点けます。 りんごは、木が並ぶ通路に、梨は枝が広がっている下にこれを置きます。 燃焼時間はおよそ3時間で、10アールあたり40個置くのが効果的だということです。 JA上伊那によりますと、去年の上伊那の凍霜害の被害は、およそ230ヘクタール、2億8,500万円となっています。

-

小森悠矢君 小学生ソフトテニスダブルスで全国大会

伊那市の東春近小学校3年の小森悠矢君が全国小学生ソフトテニス大会に長野県代表として出場します。 25日は小森君やクラブのコーチなど4人が伊那市役所を訪れ、酒井茂副市長を表敬訪問しました。 小森君は、11月に開かれた長野県予選で三位となり、全国小学生ソフトテニス大会ダブルス男子4年生以下の部に長野県代表として出場します。 伊那市のソフトテニスクラブ伊那キッズに所属していて、飯島町の二年生とペアを組んでいます。 酒井副市長は、「長野県の代表として活躍し、全国の皆さんと友達になってください」と激励しました。 小森君が出場する全国小学生ソフトテニス大会は、29日から千葉県で開かれます。

-

おごち保育園で最後の卒園式

箕輪町内9つの保育園で25日、一斉に卒園式が行われました。 来年度、長岡保育園と統合し東みのわ保育園となるおごち保育園では、最後の卒園式が行われました。 式では、統合に当たり職員が作詞した「おごち保育園の歌お別れバージョン」を園児全員で歌いました。 おごち保育園は、昭和30年に開園し、これまでに1,419人の園児が卒園しました。 来年度、長岡保育園と統合し東みのわ保育園となるため、おごち保育園での卒園式は最後です。 おごち保育園での保育は8月中旬までで、東みのわ保育園の開園は、お盆明けの8月18日を予定しています。 井澤恵美子園長から卒園する園児14人に保育証書が手渡されました。 証書を受け取った園児は、将来の夢を発表しました。 井澤園長は、「自分の力を信じて新しいことに挑戦してください」と園児に呼びかけました。 箕輪町では25日、9つの保育園でおよそ230人が卒園しました。

-

子どもの育ちと保育・教育を考える会 発足

上伊那の子育て中の親や教育関係者の有志は、子どもの育ちと保育・教育を考える会を25日発足させました。 25日は伊那市の伊那公民館で結成総会が開かれました。 市内を中心に35人が会員で、総会にはそのうち15人が参加しました。 子どもの育ちと保育・教育を考える会は、国の教育制度について学び、子どもにとって望ましい保育や教育について研究しようと発足しました。 総会では保育と社会制度について、地方自治を研究している池上洋通さんが講演しました。 池上さんは、「乳児保育で最大の問題は育児休暇。しっかりとれる環境が大事で、親の健康や子供の発達に大きくかかわってくる」と話していました。 会では今後、会員同士の交流などを行い、情報を発信していきたいとしています。

-

中尾歌舞伎保存会師匠 西村清典さん死去

伊那市長谷中尾に伝わる中尾歌舞伎保存会の指導者、西村清典さんが25日の朝、病気のため病院で亡くなりました。 95歳でした。 昭和の始め16歳で初舞台にたった西村さん。 昭和61年の中尾歌舞伎復活以来27年間指導にあたってきました。 若手の育成や中尾歌舞伎の継承などに尽力しました。 去年、6月には中尾歌舞伎の継承や地域活性化に功績があったとして知事表彰を受賞しました。 保存会会長の西村寿さんは「ずっと教えていただいた。感謝の気持ちでいっぱいです。師匠の意志を継いでいきたい」と話していました。 西村清典さんの葬儀は、28日の正午からグレース虹のホール高遠でとり行われます。

-

伊那市緊急速報メール導入

伊那市は来年度、災害時の避難勧告など緊急情報を市内限定で携帯電話に発信する緊急速報メールを導入します。 これは25日開かれた、伊那市防災会議の事業計画で報告されました。 災害時の情報伝達体制の強化を図るためNTTドコモ、KDDI、ソフトバンクが提供するサービスを導入します。 事前登録の必要がなく伊那市にいる人の携帯電話やスマートフォンに自動に入ります。 メールで配信するのは、避難準備情報や避難勧告、避難指示などで、携帯利用者の負担はありません。 伊那市では、登録制の安心安全メールを提供していますが、登録していない人や訪れる観光客などにも緊急情報を流せる手段の一つとして活用したいとしています。 伊那市では今後試験を行い、3社と協定を結び来年度早い時期に運用を始めたいとしています。

-

南箕輪村人事 課長級昇格2人

南箕輪村は4月1日付の人事異動を24日内示しました。 異動は43人の中規模で、課長級への昇格は2人です。 教育次長に、学校教育係長の伊藤泰子さんが昇格します。 会計管理者に財務課財政係長の平島寛秋さんが昇格します。 異動総数は43人で課長級の異動は4人となっています。

-

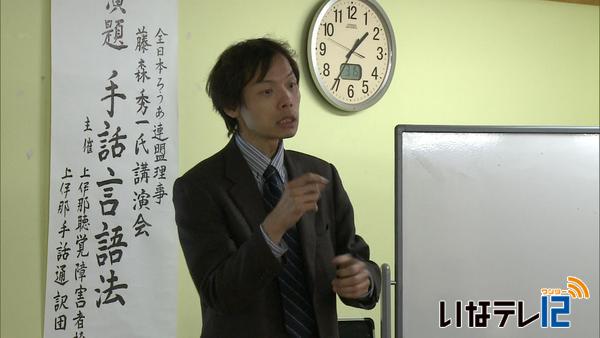

手話言語法制定を目指す講演会

手話を言語と認め、使いやすい環境整備を整える手話言語法の制定を目指す講演会が15日伊那市の福祉まちづくりセンターで開かれました。 講演会では、全日本ろうあ連盟理事の藤森秀一さんが、「手話言語法」について話しました。 全日本ろうあ連盟は手話を言語と認知し、ろう者が手話を使用することを認めさせる手話言語法の制定をめざし活動しています。 藤森さんは、「手話言語法が制定されれば、さらに多くのテレビ番組に手話通訳がつくなど、一般からの理解や支援が広がっていくと思う。地方から活動を盛り上げ、国を動かしていきたい」と話しました。 講 演会は、上伊那手話通訳団と上伊那聴覚障害者協会が開いたもので、会員や市町村の福祉担当者などおよそ20人が参加しました。

-

伊那剣心館 跳躍素振り大会

伊那市を拠点とする剣道クラブ「伊那剣心館」は23日、日頃の稽古の成果を披露する跳躍素振り大会を武道館で行われました。 大会は、一年の練習の成果を披露する場として行われていて、何回素振りを続けられるかを競います。 この日は、小学1年生から中学生までの14人が参加しました。 太鼓の合図にあわせて全員が一斉に竹刀を振りおろしました。 剣心館師範の山崎圭祐さんによると「跳躍素振りを続ける事は体力や精神力が必要で、日頃の稽古の差が出やすい」と言うことです。 初めのうちは全員、力強く竹刀を振っていましたが1,000回を超えると、疲れが出たのか一人またひとりと、脱落していきました。 およそ1時間を過ぎると大会は終了となり記録は、4,000回で打ち切られ4人が残りました。

611/(木)