-

伊那中央病院 経営改革プランまとまる

伊那中央病院を運営する伊那中央行政組合は平成30年度までに新たに北棟を増築することや日帰り人間ドックの受診者数を年間、現在160人から4000人などとする目標をまとめました。 2日の夜は、伊那中央病院運営審議会が開かれこれらを盛り込んだ経営改革プランが示されました。 プランは、平成26年度から平成30年度までの5年間を計画年度としています。 それによりますと、日帰り人間ドックが受診できる健診センターや手術前の患者が入院前に検査を行う術前検査センター、不足している更衣室や休憩室などを備えた北棟を平成30年度までに増築する計画です。 日帰り人間ドックは、平成24年度現在、年間160人ですが平成30年度には4000人を目標とし、諏訪赤十字病院と同程度にしたいとしています。 人間ドックの充実により、専門的な健診によるがんの早期発見や、上伊那医療圏からの受診者流出をくいとめ、住民ニーズに応えていきたいとしています。 また、がん発見のための高精度な画像診断装置PET―CTを導入し、高度医療の充実を図るとしています。 北棟増築のスケジュールは、4月病院内でプロジェクトチームを立ち上げ進めていくとしています。 これらを盛り込んだ経営改革プランは3日、了承されました。

-

【3.11の今】原発事故で自主避難 母と娘の今

福島県会津若松市で一人暮らしをしている半澤勝子さん。 東京電力福島第一原発事故で近くに住んでいた娘と孫3人が伊那市高遠町に避難し3年が経ちます。 勝子さんは「こんな老後になるとは夢にも思わなかった。人生で一番のんびりゆったり。これから仲良く生活していこうって思った時にこんなことになるなんて。」と話します。 勝子さんも避難を進められましたが、残ることにしました。 福島原発から会津地方まではおよそ100キロ離れていて放射能に不安を抱えながらも住民の多くは留まり生活を続けています。

-

町議会3月定例会 開会

箕輪町議会3月定例会が3日、開会し町側から平成26年度一般会計当初予算案など26議案、が提出されました。 一般会計当初予算案は総額88億8,000万円です。 この他、安心安全なまちづくりの強化として、セーフコミュニティに関する条例制定案の他、箕輪中学校の給食施設の建設に2億9,600万円、箕輪北小学校の多目的教室と特別教室の増築に2億8,700万円などを盛った、今年度補正予算案など26議案です。 町議会3月定例会は10日、11日が一般質問、17日に委員長報告と採決が行われます。

-

村議会3月定例会 開会

南箕輪村議会3月定例会が3日、開会し村側から平成26年度一般会計当初予算案など28議案が提出されました。 一般会計当初予算案は過去最大規模となる総額57億8,000万円です。 この他、0歳から6歳児の人口増加に伴い保育園の定員を増やす、保育園設置条例の改正案や村営水道に関する条例改正案など、28議案が提出されました。 村議会3月定例会は12日、13日が一般質問、14日に委員長報告と採決が行われます。

-

伊那谷遺産 新たに9件追加

伊那谷の先人が残した土木建築物や自然災害の歴史が残された遺構を後世に伝えていこうという、伊那谷遺産に新たに9件が追加されました。 国土交通省・天竜川上流河川事務所は治水や自然災害の歴史を後世に引き継いでいこうと伊那谷遺産プロジェクトを立ち上げました。 平成24年から指定を始め、これまでに89件が登録されています。 今回新たに追加された9件のうち、伊那ケーブルテレビ放送エリア内に関係するものは6件です。 このうち「ふるさと美篶の水の話」は、1995年、平成7年に美篶小学校4年1組の児童が1年間にわたり、学習の一環として行ったものです。 美篶地区にどのように水がひかれたか、一番井と二番井、北原平八郎の苦労について調べ、まとめた冊子です。 このほか、伊那市長谷の溝口路頭や、伊那市高遠町の板山路頭、伊那市美篶青島の千社参り、伊那市高遠町の芝平集落と芝平石灰岩採掘場跡、天竜川左岸や三峰川沿いなどに見られる段丘崖及び断層崖の斜面樹林が選ばれました。 選定対象地域は、上伊那地域と飯田下伊那地域の22市町村で、今回追加分を含め98件が選ばれています。 伊那谷遺産は当初100件を目標に選定を進めてきましたが、今後も地域の意見を基に、数にこだわらず逐次追加して行く考えです。

-

語り継ぐ‘濁流の子’プロジェクト 来年度から

1961年昭和36年に伊那谷を襲った三六災害の教訓を伝える「語り継ぐ濁流の子プロジェクト」が立ち上がり取り組みが始まります。 この取り組みは、土木や自然、暮らしにまつわる先人の足跡を後世に残す活動を行っている人と暮らしの伊那谷遺産プロジェクト選定委員会がコーディネートをつとめ飯田市にある天竜川総合学習館かわらんべ、天竜川上流河川事務所、信州大学附属図書館が連携し実施するものです。 3日は駒ヶ根市の天竜川上流河川事務所で記者会見が開かれ選定委員会委員長で信州大学副学長の笹本正治さんが概要について説明しました。 三六災害は1961年昭和36年6月の大雨による災害です。 6月1か月間の降水量を越える量の雨が1日で降り、河川の氾濫や土砂崩落がおこりました。 これにより多くの死傷者、行方不明者を出すなど大きな被害となりました。 この三六災害で被災した小中学生が当時の思いを綴った作文集が「濁流の子」です。 1964年昭和39年に発行されたこの本は選定委員会から伊那谷遺産に選ばれています。 「語り継ぐ濁流の子プロジェクト」ではこの作文集が災害の教訓伝承の象徴的なものだとして、その記憶と経験を伝え地域の防災力向上につなげる考えです。 具体的には災害に備えるための知恵や教訓などの情報を収集整理するほかそれらをデジタル化し記録、公開します。 またこれら取り組みにより地域の自助、共助の精神を醸成するとしています。 プロジェクトでは3つの実施主体が連携し取り組みを推進します。 天竜川総合学習館かわらんべは「語り継ぐ濁流の子文庫」を新たに整備し資料の収蔵を担当します。 天竜川上流河川事務所は収集整理した資料をデジタル化するデジタルアーカイブスを行います。 信州大学附属図書館は電子書庫語り継ぐ濁流の子アーカイブスを新たに整備し情報発信を行います。 このプロジェクトは平成26年度から平成30年度までの5年間を計画しています。

-

飯田下伊那地域 スギ花粉の飛散開始

飯田保健福祉事務所は、3月1日に飯田下伊那地域でスギ花粉の飛散が始まったと、3日に発表しました。 飯田保健福祉事務所によりますと、2月28日から3日連続で、飛散開始の基準となる1平方センチメートルあたり1個以上の花粉を観測したため、平年よりやや遅い、3月1日飛散開始となりました。 今年のスギ・ヒノキの花粉飛散量は、平年と比べてやや少ないと予測していますが、花粉症の人は早めに医療機関や薬局に相談するなど対策を呼びかけています。

-

伊那市議会開会 41議案提出

伊那市議会3月定例会が3日開会し市側から平成26年度一般会計当初予算案など41議案が提出されました。 一般会計当初予算案は総額302億2,000万円です。 この他、除雪費の増額についての専決処分承認を求めるものや、地域自治区のあり方を審議するため新たに設置する、伊那市地域自治区制度審議会条例案など41議案が提出されました。 市議会3月定例会は10日から12日まで一般質問、20日に委員長報告と採決が行われます。

-

第1回よみがえれ古布 手造り仲間達展

着物や布団などの、古い布を使った作品の展示即売会「第1回よみがえれ古布手造り仲間達展」が2月28日から、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、中南信に住む21人の作品、およそ800点が並んでいます。 着物や布団の布など、古い布で作った洋服や小物があり、その場で購入することができます。 ある出展者は「捨てずにとってある着物の良さを手にとって感じてもらいたい」と話していました。 「第1回よみがえれ古布手造り仲間達展」は、来月3日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

旧井澤家住宅 雛祭りに合わせ雅楽の演奏会

伊那市西町の旧井澤家住宅で2日、雅楽演奏会が開かれました。 演奏を披露したのは、東京都在住でプロの女性雅楽演奏家3人です。 雅楽は、平安時代から伝わる世界最古のオーケストラといわれています。 演奏会は、3日まで開催されている伊那部宿の雛祭りに合わせて開かれたもので、会場には県内外から約100人が集まりました。 中には、着物を着て参加している人もいました。 建物内には、幻想的な雅楽の調べが響いていました。

-

「キッズ王国」 手作りの遊び 親子で楽しむ

小学校低学年以下の子どもを対象にしたイベント「キッズ王国」が2日、伊那市の伊那公民館で開かれました。 キッズ王国は、冬の子ども達の遊び場として伊那市公民館運営協議会などが開いているもので、今年で22回目です。 会場には、新聞紙を使った紙のプールや小麦粉粘土、魚釣りなど7種類の手づくりの遊びが用意されました。 紙のプールでは、子ども達が両手いっぱいに新聞紙を持って遊んでいました。 伊那公民館では「寒いからといって家にいるのではなく、外に出て色々な人と関わりをもって遊んでもらいたい」と話していました。 イベントでは、市内の中学生らがボランティアで運営の手伝いをしていました。 会場には、およそ700人の親子が訪れ、休日のひと時を楽しんでいました。

-

過去最多のエントリー 長野県ロードレース伊那大会

第49回長野県ロードレース伊那大会が、2日、伊那市営野球場を発着に開かれました。 今年は過去最多の954人がエントリーしました。 大会は伊那市や長野県陸上競技協会などが毎年開いていて、今年は県内から857人、県外から97人がエントリーし、過去最多となりました。 一般の部、高校の部、40歳以上の壮年の部、女子の部、中学男子の部にわかれ、5キロから16キロのコースを走ります。 もともと競技ランナーの大会でしたが、最近の健康志向の広がりで市民ランナーの参加が増えているという事です。 参加者は、沿道の声援に応えながらそれぞれのペースで完走を目指していました。

-

春の全国火災予防運動 7日まで

3月7日まで全国一斉に春の火災予防運動が行われています。 2日は、上伊那在住のアイドルグループ、パラレルドリームが一日消防署長を務め、火災予防を呼びかけました。 伊那消防署の一日消防署長を務めたアイドルグループ、パラレルドリームが、アピタ伊那店で買い物客に火災予防を呼びかけました。 伊那消防署の武井修署長から委嘱書を受け取ったメンバーは、署内を見学しました。 伊那消防組合管内では、去年1年間に62件の火災が発生していて、うち26件が建物火災、損害額は、1億1,700万円となっています。 アピタ伊那店のふれあい消防広場では、一日消防署長のパラレルドリームが、買い物客にチラシなどを配り、火災予防を呼びかけました。 伊那消防署などでは、「春先は空気が乾燥し風も強いので、火の取り扱いに十分注意してほしい」と呼びかけています。

-

【3.11の今】 「高遠町と猪苗代町 保科正之が紡ぐ絆」

「助け」(江花さん) 「絆」(小桧山さん) 「支える気持ち」(北原さん) 福島県耶麻郡猪苗代町。 3年前の原発事故の風評被害に今も苦しんでいます。 旧高遠町と猪苗代町は高遠城主保科正之が縁で平成16年に友好提携しています。 しかし伊那市との合併をさかいに交流が衰退傾向にあったといいます。 そんな時、高遠地区住民有志が民間の活力で交流を継続させようと、故伊東義人さんを会長に伊那市友好協会が発足しました。 現在会員は100人程で互の催しに積極的に参加し、交流しています。

-

伊那華のみそ娘 寒仕込み

JA上伊那の特産みそ「伊那華のみそ娘」の寒仕込みが本格化しています。 蒸した米に麹菌をつけて2日間おき、大豆とあら塩を混ぜておけに入れていきます。 伊那市東春近の主婦15人でつくる加工組合が毎年農閑期のこの時期に仕込んでいて、今年で15年目を迎えます。 味噌の消費量は年々減少気味で、今年は在庫調整のため、去年の12トンから6トンと生産量を半減させるということです。 伊那華のみそ娘は、伊那産のコシヒカリと大豆を使用しています。 組合長の小林都志子さんは、「地域の学校でも使ってもらっている安心で安全な味噌。ぜひ多くの人に味わってもらいたい」と話しています。 味噌の仕込みで特に大事なのは、麹づくりです。 味を左右するというその作業は、蒸らした米を42度まで下げて、麹菌をまぶしていきます。 組合発足当初から参加している人が多く、息のあった仕事ぶりでてきぱきと進めていました。 味噌は、1年間ねかせてJAの直売所などに出荷されていきます。 仕込みは、3月20日頃まで行なわれます。

-

伊那市内最大規模 竜東保育園完成

施設の老朽化などにより建て替えが進められていた、市内最大規模となる、伊那市狐島の竜東保育園が完成しました。 1日は竣工式と施設見学会が行われ、地域住民に園舎が開放されました。 新しい竜東保育園は、鉄筋コンクリートの2階建てです。 保育室は全部で10室あり、壁には杉が使用されています。 定員は220人で、市内最大です。 ペレットボイラーが導入されていて、未満児室には床暖房が入っています。 太陽光発電パネルも設置され、発電した電力は売電し、保育園の運営費にあてられます。 総事業費は6億8千万円で、主に合併特例債で賄います。 竜東保育園の建て替えは施設の老朽化や伊那市の保育園整備計画に基づき行われました。 平成27年度から、伊那東保育園が閉園となり、竜東保育園と伊那北保育園に統合されます。 新しい園舎での保育は、準備が整い次第今月から始まる予定です。

-

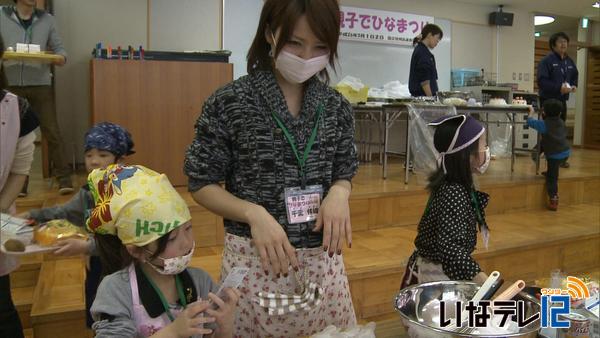

国少で親子のひなまつりイベント

3日のひな祭りを前に、親子で交流するイベントが1日と2日の二日間、伊那市高遠町の国立信州高遠青少年自然の家で行われています。 このイベントは、親子で交流を深め、ひな祭りを楽しんでもらおうと国少が初めて行いました。 11家族、35人が参加し、2日間にわたり、雛人形の形のケーキを作ったり、レクリエーションをして交流を深めます。 レクリエーションでは、体を使ったじゃんけんや、輪になって相手を追いかけるゲームをして楽しみました。 ロビーには、地域住民から寄贈された雛人形や、高遠高校美術部が制作した顔出し看板も飾られ、雰囲気を盛り上げていました。

-

上伊那のほとんどの高校で卒業式

上伊那地域のほとんどの高校で1日、卒業式が行われ、およそ1,200人が3年間の思い出の詰まった学び舎を巣立ちました。 上伊那地域では1日、伊那北高校と伊那西高校を除く7つの高校で卒業式が行われました。 このうち、上伊那農業高校では、146人が卒業を迎えました。 式では、小口俊幸校長から各クラスの代表生徒に卒業証書が手渡されました。 小口校長は「他の意見を聞く謙虚さを忘れず、個性を大切に生きていってほしい。卒業後も学ぶ事を忘れず、1日1日を過ごして下さい」と式辞を述べました。 卒業生を代表して北原茉由さんは、高校生活を振り返りながら新たな道へ踏み出す決意を述べました。 式の後、各クラスでは最後のホームルームが行われました。 3年A組では、担任から生徒1人ひとりに卒業証書が手渡され、生徒達はクラスメートや両親に感謝の言葉を話していました。 上農高校では、80人が大学や専門学校などへ進学します。 就職希望者は65人で、全員が内定しています。 なお、伊那北高校と伊那西高校の卒業式は、4日火曜日に行われます。

-

グリーンファームで蘭の展示販売会

伊那市ますみヶ丘の産直市場グリーンファームで1日から、蘭の展示販売会が始まりました。 広さ30平方メートルの会場いっぱいに、5,000鉢の蘭が並べられています。 コチョウランやシンビジウムなど色鮮やかな蘭およそ210種類です。 展示販売会は、花が咲く種類の多い毎年この時期に開かれていて、今年で12回目です。 500円の安価なものから、2万5千円以上のものまで様々です。 グリーンファームでは、「蘭は高価で育てるのが難しいというイメージがあるが、今回並んでいるものの多くは育てやすいものになっているので、多くの人に足を運んでもらいたい」と話していました。 また、新企画として蘭のオークションが行われています。 日替わりで5つの花が並べられ、自分の好きな額を記入し最も高い値を付けた人が購入できます。 第12回蘭展は、9日日曜日まで開かれています。

-

【3.11の今】 被災地からドイツへ 小池真一さんの思い

去年発行された、ドイツの地方新聞。 東日本大震災の被災地の写真が掲載されています。 気仙沼市の、津波で打ち上げられた巨大漁船。

-

11.7度 3月下旬の陽気

28日の伊那地域は、最高気温が11.7度と3月下旬並みの陽気となりました。 各地で残った雪を溶かす姿が見られ、雪どけも進みました。

-

ケーブルプラス電話3月1日から予約受付開始

月額基本料がお得な伊那ケーブルテレビの新サービス、ケーブルプラス電話の予約受付が3月1日から始まります。 ケーブルプラス電話はNTTの固定電話と比べて基本料と通話料が安くなります。 月額基本料はNTTの1,600円に対し、ケーブルプラス電話は1,330円で月額270円、年間3,240円安くなります。 また通話料はケーブルプラス電話どうしの場合日本全国24時間、無料となるほか、県外へかけた場合、NTTと比べて最大およそ63%安くなります。 ケーブルプラス電話の予約受付は3月1日から始まります。 詳しくは伊那ケーブルテレビホームページでご確認いただくか73-2020までお問い合わせください。

-

上伊那福祉協会「みんなの工夫コンテスト」

上伊那福祉協会が運営する福祉施設の職員が、現場実践の中での取り組みの工夫を発表するみんなの工夫コンテストが、27日、伊那市のいなっせで開かれました。 コンテストでは、福祉協会が上伊那で運営する11施設のうち6施設の8グループが発表しました。 このコンテストは、職員の研鑚を積む場として、またモチベーションアップや仲間作りにつなげようと去年から行われていて、今年で2回目です。 このうち、南箕輪村の南箕輪老人ホームの職員などでつくる認知症キャラバンメイトのメンバーは、認知症と家族のあり方についての寸劇を披露しました。 寸劇では、これまでのように買い物や料理ができなくなったおばあさんに対して、家族がどのようにすれば良いかを紹介していました。 キャラバンメイトは、「認知症に対する正しい知識を持ってもらい、困っている家族には、具体的な対処法をアドバイスしたい」と話していました。 会場には、福祉協会の職員など100人ほどが集まり、それぞれの施設の活動に理解を深めていました。

-

フクシマで菜の花プロジェクト

チェルノブイリ原発事故で、放射能に汚染された土壌を菜の花の力で回復させる伊那谷発の菜の花プロジェクトが、今福島県で始まろうとしています。 NPO法人チェルノブイリ救援中部理事で南箕輪村の原富男さん。 今年1月から福島県郡山市の障害者就労支援施設で、菜の花や鶏糞からエネルギーを取り出し、排出液から放射能を取り除くプラントの建設を進めています。 3月中旬の完成を目指し、5月頃からの稼動を目指します。 原さんは、1986年のチェルノブイリ原発事故の5年後から粉ミルクや医療器械を現地に送る支援を始めました。 2005年頃からは、畑の徐染と地域振興への取り組みをはじめました。 菜の花のナタネ油からバイオディーゼル燃料をとり、放射能は、ゼオライトに吸着させ、排出液は、肥料として使うしくみで、「菜の花プロジェクト」と名づけました。 菜の花を栽培した後の2年間は、同じ畑で野菜を栽培してもセシウムが含まれないということがわかり、プロジェクトは、今後規模を拡大する計画です。 フクシマで展開しているプロジェクトは、バイオディーゼル燃料に加え、バイオガスを発生させるしくみが大きな意味を持ちます。 ここでは、共同作業所として会津地鶏の養鶏場を運営していて、鶏糞を活用しようという狙いがあります。 鶏糞は、原発事故の前は、肥料として販売していましたが、原発事故の後、放射性物質が検出されたため、販売を中止しました。 施設を運営する社会福祉法人にんじん舎の会では、試行錯誤を繰り返し、菜の花プロジェクトに行き着きました。 ここでの菜の花プロジェクトは、バイオディーゼル燃料を取り出した後、放射能が含まれる菜の花の茎や鶏糞を発酵させメタンガスを電力に変えて売電する計画です。 排出液は、ゼオライトで放射能を取り除き、液肥として活用します。 福島第1原発事故から3年、 4回目の春が訪れようとしています。

-

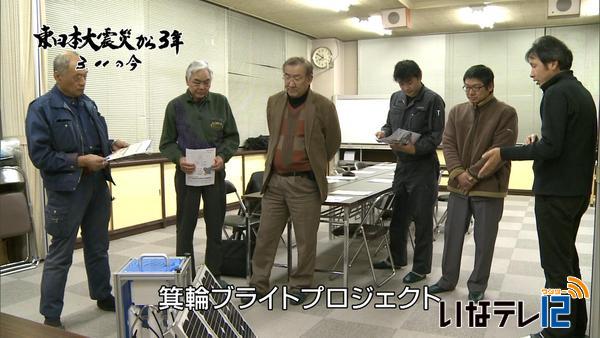

【3.11の今】 被災地に灯りを 箕輪ブライトプロジェクト

福島県郡山市富田町にある仮設住宅。 ここでは、福島第一原発からおよそ10キロ地点にあり、全町避難をしている富岡町やその近隣の住民、およそ450世帯、800人が生活しています。 仮設住宅を照らす一灯のソーラー街灯。 箕輪町から届けられました。 ソーラー街灯を贈った箕輪ブライトプロジェクトは、町内の製造業や建築業の10社が参加して、自然エネルギーを活用した製品の開発を行っています。 町内6か所に太陽光や水力で発電する電灯を設置しています。 副会長を務める荻原直己さん。 箕輪町松島で太陽光パネルを使った製品の開発・製造を行う(有)NOTESの社長です。 荻原さんは、自分たちが製作したもので被災地のために何かしたいと、メンバーに声をかけます。 荻原さんは、「停電が起こったとき電気はつかない。ソーラー街灯は停電の時でも切れることのない電気として、真っ暗闇の中の不安がちょっとでも解消されればいいと思った」と話していました。 荻原さんの声を聴き、寄贈先を探したのは事務局で箕輪町商工会の高橋敏さんです。 ボランティア団体みのわ絆の会の代表として、被災地でどろかきなど、住環境を整える活動を続けています。 高橋さんが富岡町の仮設住宅をボランティアで訪れたことが縁で送り先に決まりました。 設置したのは、去年の9月28日。 プロジェクトメンバー5人が現地に街灯を建てました。 設置した街灯は、2日間の充電で、5日間闇を照らすことができます。 荻原さんは、「この電灯があってもなくても生活に変化はないと思う。停電などで普段の生活ができなくなったときに、初めてここに明かりがあると気づいてもらえればいい」と話していました。

-

上農高校生徒対象の就農懇談会

伊那市やJA上伊那は、上伊那農業高校の生徒を対象に、将来、地元への就農を考えてもらうための懇談会を、27日、上農の同窓会館で開きました。 懇談会には、1年生から3年生までの、就農希望者や、農業関係の学校へ進学する生徒30人ほどが参加しました。 懇談会は、人口増加策や、農業振興のために、将来、上農生に地元で就農してもらいたいと伊那市などが初めて開きました。 白鳥 孝伊那市長は、中国などで爆発的に人口が増加し、今後、食料不足になる可能性があるとして、日本は自給率を上げなければならないと説明しました。 上伊那は、標高差があり、どんな分野の農林業もできる可能性に満ちた地域だとして、白鳥市長は、「せっかく高校で農業を勉強したのだから、可能性の高い地域である伊那谷で農業をやってもらいたい」と話していました。

-

箕輪町大雪で除雪など1,130万円補正

箕輪町議会臨時会が27日、開かれ、2度にわたる今月の大雪の除雪費用と、被災した箕輪北小の体育館の復旧工事費用、合わせて1,130万円を追加する補正予算案が可決されました。 27日は、箕輪町議会臨時議会が開かれ、町側が大雪への対策を盛った補正予算案を提出しました。 今月8日からと、14日からの2度にわたる大雪に対応するために行った除雪や凍結防止剤の散布作業委託料などに、1,650万円。 また、大雪により、屋根の一部が破損した、箕輪北小学校体育館ミーティング室の復旧事業に290万円としています。 除雪には特別交付税1,000万円が交付され、箕輪北小の復旧事業には、建物災害共済金130万円が支給されるため、1,130万円を追加する補正予算案を提出しました。 差額分は、予備費から810万円を繰り入れます。 この補正予算案は全会一致で可決されました。

-

美篶小学校児童が上原獅子舞クラブの獅子舞を観賞

伊那市の美篶小学校の児童は、27日、地域の文化を学ぶ社会科の授業で、地元の上原獅子舞クラブの獅子舞を鑑賞しました。 酔っぱらったひょっとこが眠っている獅子を起こし一緒に戯れる様子を表現したクラブオリジナルの獅子舞「楽獅子」が披露されると、子ども達は身を乗り出して見ていました。 地域の暮らしや文化を学ぶ社会科の授業の一環で、美篶小学校が上原獅子舞クラブに依頼したものです。 上原獅子舞クラブは、公民館の倉庫から古い獅子頭が見つかった事がきっかけで昭和55年に発足しました。 昔の資料が残っていなかったため、伊那市富県の歌舞劇団、田楽座に協力してもらいながらオリジナルの舞やお囃子を作りました。 初代会長の橋爪弥六さんは「大きくなったら一緒に獅子舞をやりましょう」と子ども達に呼びかけていました。

-

大震災から3年~福島の佐藤さんが思い語る

東日本大震災の被災地、福島県伊達市から伊那市西箕輪に移住して再起を目指す、果樹農家の佐藤 浩信さんの現在の心境を聞く講演会が、25日夜、西箕輪公民館で開かれました。 「はっきり言うと、3年前からそんなに変わっていないのかなというのが、福島の現状じゃないのかな」 講演会には、地元西箕輪から15人ほどが参加しました。 佐藤さんは、福島第一原発から60キロほどの場所に位置する伊達市で、果樹を栽培・販売する伊達水蜜園を営んでいます。 家族を福島に残し、現在、単身で、伊那でも果樹栽培を行なっています。 講演会では、これまでの経過や、現在の状況、故郷・家族への思いを語りました。 福島県の新聞・福島民報を持参し、福島では、今も毎日、原発関連のニュースが一面で報道されている現状を訴えました。 「3年経ってはいるんですけれど、実際福島県の中では毎日のようにトップニュースで扱われています。しかし逆に言えば、原発の話題が福島県ではマンネリ化してしまっている。新聞のトップで見ても、またか…という感じで。汚染水がいくら漏れても、ああまたか…という感じで全然騒ぎにならなくなっている。精神的に麻痺しているという状況なのかなと。」 また、福島でのコミュニティのあり方に危惧感を抱いていると語りました。 「これから話すことは本当に言いにくいことです。伊達市からは自主避難でした。僕は福島県からの自主避難第一号です。伊達市に戻ると、僕は、逃げていった人間とレッテルを貼られるような形。いまだに。今後、福島の中でも、仮設住宅の人、避難した人、地元に残ってがんばった人とかって、コミュニティがどうなってしまうのか。今までは仲が良かった人たちも、今後どうなるのかというのが心配な部分。結構これが、根深く残るのかなと感じています。」 佐藤さんは、それでもふるさと福島を思い続けます。 「もう一度、福島に戻ったときのために、長野でなんとか力をつけたいな、と。6年後になるか7年後になるかわかりませんけれども、福島に戻ったときに、行政を動かせるような。そんな人脈をこっち、長野で作らせて貰って、戻ったときに福島の力になれればな、というのが、本当に今こちらでがんばるひとつのベースになっています。」 震災から間もなく3年。 ふるさと福島の再生にむけた佐藤さんの戦いは続きます。

-

高校入試後期選抜 志願者数 全日制1.05倍

長野県教育委員会は3月11日に行われる、公立高校後期選抜試験の志願受付締め切り後の集計結果を26日発表しました。 上伊那の普通科では、伊那弥生ヶ丘と箕輪進修の普通Ⅰ部、Ⅱ部が1倍を超え他の学校では1倍を下回っています。 辰野高校普通科は52人で0・72倍、商業科は18人で0・9倍となっています。

511/(水)