-

地震体験車で揺れを体感

防災意識を高めてもらおうと伊那市の西春近北小学校の子ども達が1日地震体験車に乗って揺れを体感しました。

1日は、西春近北小学校の高学年の子ども達が地震体験車に乗って揺れを体感しました。

地震体験車は、長野県が平成19年度に導入したもので震度1から震度7までの揺れを体験できます。

また、阪神淡路大震災を再現したものや想定されている東海地震などの揺れを体験できます。

子ども達は机の下に隠れしっかり机の脚に掴まっていました。

伊那消防署では、「体験を通し今後に備えて欲しい」と話していました。 -

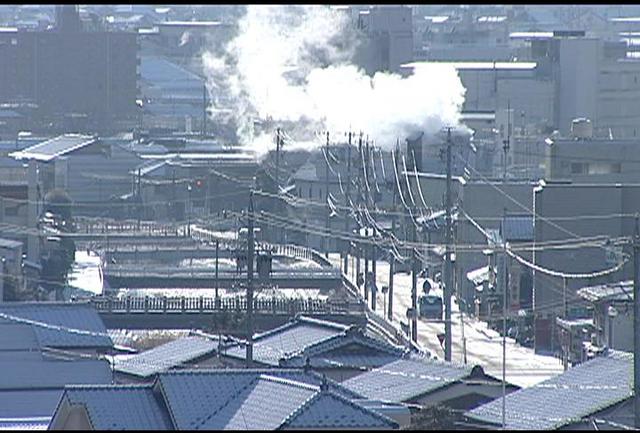

この冬一番の冷え込み

31日の伊那地域は、午前7時にマイナス13.2度と、この冬一番の寒さとなりしました。

午前7時4分の伊那地域の気温は、平年より、4.9度低い、マイナス13.2度と、この冬一番の寒さとなりました。

長野地方気象台によると、日本上空にある寒気と放射冷却によるもので、この寒さは、2月1日まで続くという事です。 -

南箕輪村 国保税引き上げについて諮問

南箕輪村の唐木一直村長は、村国保運営協議会に対し、来年度からの国保税引き上げについて諮問しました。

27日は、南箕輪村役場で村国保運営協議会が開かれ、唐木村長が堀精冶協議会長に、国保税引き上げについて諮問しました。

村内では、自営業者や未成年者、定年退職した人など、およそ3500人が国保に加入しています。

村では、平成14年に改定をして以来、国保税を8年間据え置いてきました。

しかし、今年度に入り加入者1人当たりの医療費の増加や、国からの交付金の削減により、来年度は1億3千万円ほどの赤字が試算されます。

唐木村長は「医療費の増加や景気状態などから引き上げはやむを得ないと判断している。加入者が安心して医療を受けられるよう、協議会で議論してほしい」と話しました。

協議会では、来月中旬までに答申するとしています。 -

清水慎一さん出版記念講演会

伊那市の菓匠Shimizuシェフパティシエの清水慎一さんが本を出版し、記念講演会が30日、伊那市内で開かれました。

会場にはおよそ90人が集まり、清水さんの講演を聞きました。

清水さんは去年、本「世界夢ケーキ宣言!」を出版しました。

この本には、「菓子創りは夢創り。世界中の子どもたちと夢と感動を共有したい。お菓子を通じて夢と笑顔を創造していきたい」という清水さんの思いが込められています。

講演会で清水さんは、働くことは人の喜びのためであること、一緒に働く仲間や家族を大事にすることを基本にしていることなどを話しました。

また、本のタイトルにもある夢ケーキは、家族で夢を語る時間を提供したいとの思いで始めたと話しました。

夢ケーキは、子どもたちが描いた夢の絵を忠実に再現したケーキをプレゼントするものです。

清水さんは、「大人が夢を語れば素晴らしい世の中になる。それを菓子屋から発信したい」と話していました。 -

インフルエンザ 警報レベルに

つとめる上伊那地域でインフルエンザの発生が警報レベルを超えました。

伊那保健福祉事務所では、感染予防に努めるよう注意を呼びかけています。

伊那市の竜西保育園では、感染予防の為、遊んだ後や食事の前の、手洗いとうがいを徹底しています。

伊那保健福祉事務所によりますと、今月30日までの一週間の1医療機関あたりのインフルエンザ患者の届出数は前の週の、23・88人から、14.87人増加し、38.75人となりました。

この値は、大きな流行が発生、または継続しつつある事が疑われる、警報レベルの基準値30人を超えた数値となっています。

31日現在、伊那市内の保育園1園が休園。また、別の保育園では、あすから2クラスが学級閉鎖。伊那市内の小中学校では3クラスが学級閉鎖しています。箕輪町や南箕輪村の保育園や小中学校ではこれまで、学級閉鎖などの措置はとられていません。

伊那保健福祉事務所では警報レベルを超え、集団発生が増加していることから、うがい、手洗いの実施やマスクの着用など感染予防に努めるよう注意を呼びかけています。 -

伊那ミニ 2年連続全国大会へ

伊那市の伊那ミニバスケットボール教室の女子チームは、30日長野市で開かれた全国選抜長野県ミニバスケットボール大会で優勝し、2年連続5度目の全国大会出場を決めました。

大会には、去年11月に開かれた県大会の男女それぞれ上位8チームが出場し、全国大会出場をかけて戦いました。

伊那ミニは、予選を勝ち、上位4チームの決勝リーグ戦に進出。リーグ戦、最後の試合は、駒ヶ根市のチームと対戦しました。

共に、ここまで2勝0敗と、この試合に勝った方が全国大会への出場権を手にします。

試合は序盤、互いに点を取り合う展開になりましたが、固い守備を見せた伊那ミニが主導権を握り、前半を終え34対11と大きくリードしました。

後半に入ってさらに、駒ヶ根をつき放し、63対20で優勝を決め、2年連続5回目の全国大会出場の切符を手にしました。

松永義夫監督は「優勝できてうしい。子ども達が、日々の練習でやってきた事を出し、チームとして力を出し切った事が優勝につながった」と話していました。

全国大会に向け、主将の唐澤美空さんは「全国制覇目できるよう、また、練習を行っていきたい」と話していました。

全国大会は、3月に、埼玉県のさいたまスーパーアリーナで開かれる予定です -

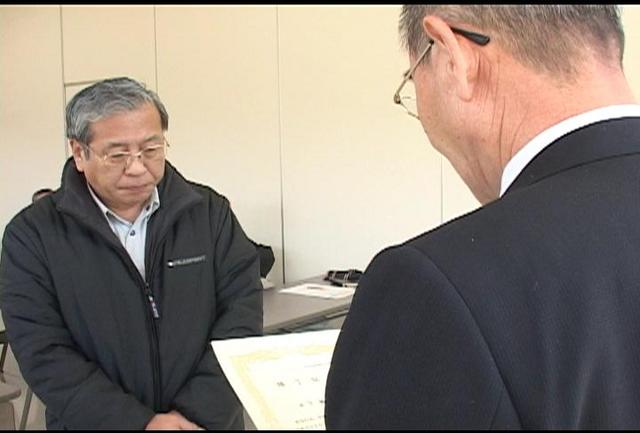

町長・副町長の給与等10%削減

箕輪町特別職報酬等審議会は31日、来年度の町長と副町長の給料と期末手当について、今年度と同様10%減額とする答申をしました。

この日は審議会の黒田重行会長が、平澤豊満町長に答申しました。

町長と副町長の給料等は、今年度10パーセント減額しています。

審議会では、来年度も町を取り巻く情勢を踏まえ、この難局に対処する必要があるとして、引き続き、抑制措置を継続する事を答申しました。

これにより、町長の給料月額は74万7千円、副町長は60万3千円、年間およそ348万円抑制されます。

平澤豊満町長は、「内容を十分尊重したい」と話しました。 -

木育おもちゃ第2弾お披露目

伊那市が木育事業として取り組んでいるオリジナルおもちゃが31日、西春近北保育園でお披露目されました。

木育おもちゃは、前回竜東保育園での木製ツリーに継ぐ第2弾です。

今回は、檜の積み木とテーブルが製作されました。

積み木は、縦8センチ横4センチ、幅2センチの物で、300個作られました。

テーブルは、2つ。

園児が使いやすい大きさに作られていて、木目がいかされています。

木のおもちゃ製作は、木育事業として伊那市が今年度取り組んでいるもので、市内の木工職人などに委託しています。

今回作られたおもちゃは、西箕輪保育園建設地で伐採された檜が使用されています。

未満児から年長までの園児が、積み木を積み上げたり、ままごとでテーブルを囲むなどして楽しんでいました。

西春近北保育園の篠田千栄子園長は「檜の香りがとてもいい。木の色や匂い、感触などを五感で感じながら遊んでほしい」と話していました。 -

下県交流センター 竣工式

伊那市美篶下県地区の新しい地域交流施設「下県交流センター」が完成し、30日に竣工式が行われました。

この日は関係者およそ90人が参加して、テープカットなどで施設の完成を祝いました。

下県地区では、これまで使われていた公民館が老朽化していたため、新しい施設の建設が進められてきました。

新しい施設は、敷地面積1,339平方メートル、延床面積308平方メートルの木造平屋建てで、主に県産材が使われています。

総事業費は6,400万円で、そのうち、4,300万円は国からの補助が充てられ、残りは地区住民が負担しています。

あいさつで白鳥孝伊那市長は「県産材を使った暖かい施設ができた。地区のみなさんの語らいの場にしてもらいたい」と話していました。

赤羽正義区長は「地域の輪を大切にする下県地区にとって素晴らしい施設ができた。交流の場として、災害拠点として幅広く活用していきたい」と話していました。 -

文化財防火デーで消防訓練

1月26日の第57回文化財防火デーにあわせて、30日に伊那市高遠町の遠照寺で消防訓練が行なわれました。

訓練は、焚き火の火が、国の重要文化財に指定されている釈迦堂に燃え移る危険があるとの想定で行なわれました。

高遠消防署や地域住民ら30人が参加して、釈迦堂から貴重な文化財を運び出す訓練が行なわれました。

通報からまもなく、消防車両が到着し、ホースを延長して放水しました。

文化財防火デーは、昭和24年1月26日に、法隆寺金堂の壁画を焼いたことを契機に、制定されました。

遠照寺の松井教一住職は、「今作ろうと思ってもできない先人たちの宝があり、子々孫々に伝えていかねばならない。住民や檀家の力を借りて守っていきたい。」と話していました。

高遠消防署の小松研署長は、「後世に伝えるためには、日頃からの防火管理と、こうした訓練が大切」と参加者に呼びかけていました。 -

高校生のための料理教室

高校生を対象にした料理教室が30日、伊那市保健センターで開かれました。

これは、伊那市食育推進協議会が開いたもので、今年で2回目です。

伊那市在住または市内の高校に通う高校1年生から3年生までの13人が参加しました。

料理教室は、進学や就職などで将来一人暮らしをするときに、自分の健康を考え、バランスのよい食事をしてほしいとの願いで開かれています。

調理実習では、主菜、副菜、汁物、ご飯がそろった1食分の献立に挑戦しました。

野菜をたくさん食べられるように茹でた野菜の和え物、煮干しで出しをとるみそ汁などを作りました。

高校生は、食育推進協議会のメンバーから野菜の切り方などを教わり、調理していました。

料理が出来上がると、さっそく試食していました。 -

節分の太巻き 長さギネス挑戦

節分の恵方巻にちなみ、子どもたちが30日、手巻きの太巻き寿司で長さギネスに挑戦しました。

これは、伊那市のベルシャイン伊那店が行ったイベントで、今年で2年目です。

中学生までの子どもたち27人が参加し、太巻き寿司の長さでベルシャイン伊那店が定めるギネスに挑戦しました。

第1回の去年の記録は7メートル19センチで、今年は10メートル以上を目標にしました。

子どもたちは、用意された海苔の前に並び、酢飯をのせ、かんぴょう、卵焼き、穴子などの具をのせました。

みんなで声を合わせて一斉に寿司を巻くと、長い太巻き寿司が出来上がりました。

記録は10メートル53センチで、今回の記録が新たにベルシャインギネスに登録されました。

出来上がった太巻きは切り分けて、参加した子どもたちに配られました。 -

伊那東小学校1、2年生 地産地消について学ぶ

伊那市の伊那東小学校1、2年生は25日、地産地消について学びました。

25日は、県の職員5人と地産地消推進キャラクターの旬ちゃんが伊那東小学校を訪れ、1、2年生に食についての話をしました。

県では、子ども達の地産地消に対する理解を深めることと、学校給食での県内産の食べ物の普及活動に努めています。

このうち2年生およそ130人は、県の職員から「作った人の顔が見える」「旬の味を味わえる」などと、地域でとれた食材の良さなどの話しを聞きました。

また、この日の給食には全て県内産の食材が使われました。

県では、今後も県内各地でPR活動を行っていくということです。 -

伊那市女団連がタオルなど寄付

伊那市女性団体連絡協議会は、会員から集めた古布や未使用タオルなどを市社会福祉協議会に27日、寄付しました。

伊那市女性団体連絡協議会は、毎年古布や未使用のタオルを寄付していて、今年度も会員に呼びかけて集めてきました。

同日は、各女性団体の代表11人がタオルなどの仕分けを行い、伊那市社会福祉協議会に寄付しました。

寄付したのはタオル263枚、バスタオル18枚、古布110キロです。

伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長は「大変ありがたい。有効に使わせていただきます」と感謝していました。

このタオルなどは、市内のデイサービスセンターなど福祉施設で活用されるということです。 -

高遠高校芸術コースの卒業制作展

高遠高校芸術コースの卒業制作展が、伊那市の信州高遠美術館で開かれています

会場には、高遠高校芸術コースで美術と書道を専攻している3年生17人の作品、およそ40点が並んでいます。

作品展は、3年間の集大成の場として毎年行っているものです。

美術では、130号の油絵や絵に物を貼り付けて立体的に見せた作品などがあります。

書道では、古典を模写した作品など7点が並んでいます。

作品には、3年間の思い出や今回の作品に対する意気込みが添えられています。

会場には、高遠焼き窯元の浦野真吾さんに教わって作った高遠焼きも展示されています。

ある生徒は「多くの人に支えられてここまで来ることができた。その成果を多くの人に見てもらいたい」と話していました。

高遠高校芸術コース卒業制作展は2月3日まで開かれています。 -

箕輪町自衛隊協力会創立15周年記念式典

箕輪町自衛隊協力会の創立15周年記念式典が29日、箕輪町で開かれました。

式典には会員や来賓などおよそ120人が出席しました。

箕輪町自衛隊協力会は、自衛隊を後方から支援する目的で平成8年に組織され、今年創立15周年を迎えました。

会員は289人で、自衛隊行事への参加や防衛研修、地元出身自衛隊員の激励慰問、コンサートなどの活動をしています。

協力会の市川治實会長は、15周年の記念事業として自衛隊員募集の大型看板を箕輪町内に設置したことなどを報告し、「今後も同志相集い、協力会の発展に努めていきたい」とあいさつしました。

式典では、協力会に対して、自衛隊の発展のために永年尽くしたとして自衛隊長野地方協力本部長から感謝状が贈られました。

陸上自衛隊松本駐屯地のアルプス太鼓連による演奏も行われ、式典に花を添えていました。 -

伊那北理数科課題研究発表会

伊那北高校で29日、理数科の2年生による課題研究発表会が開かれました。

伊那北高校の理数科では、毎年2年生が理科・数学の分野から興味、関心のある課題について1年かけて研究をしています。

理数科の生徒は40人で、同日は9つの班が、熱気球やバイオ燃料などの課題について研究してきた結果を発表しました。

ある班は、空気砲について物理の観点から研究しました。

空気砲は、穴をあけた段ボール箱を叩くと空気が飛び出すものです。

穴の面積や箱の劣化具合など条件を変えて実験し、空気の速度がどのように変化するか調べました。

実験の結果、最も空気の速度が速かった空気砲で、ろうそくの火を消す実演も行われました。

西山高志教諭は、「研究を通して、内容だけでなく、研究に対する自主的な姿勢も学ぶことができたと思う」と話していました。 -

「高遠ぶらり」試験版で現地テスト

伊那市高遠町の昔の地図を活用した携帯情報端末のソフトウェア制作に向け、29日、試験版のソフトを使った現地テストが行われました。

この日は、ソフト制作に協力しようと、市内外からおよそ20人が参加しました。

ソフトは、観光振興や歴史学習に活用してもらおうと、伊那図書館などが企画し、制作を進めています。

現在、ソフト制作に必要な情報を集めたり、実際にどのように活用できるかを試験するためにワークショップが開かれていて、今回で2回目です。

ソフトは、iPadやiPhoneなどの携帯情報端末で、高遠の昔の地図上に、現在自分のいる場所を表示するもので、「高遠ぶらり」と名付けられています。

今回は、前回の町内探索で、参加者が気づいた点などが入力された試験版ソフトが用意され、これを使った現地テストが行われました。

試験版のソフトは、高遠町出身の画家、池上秀畝が明治時代に描いた地図「旧高遠城之眞景」の上に、現在地が表示されるところまで制作が進んでいます。

伊那図書館の平賀研也館長がiPadを片手に、進徳館や東高遠の武家町跡を案内していました。

平賀研也館長は「予想はしていたが、使ってみるとやはりおもしろい。侍が横を通り過ぎるのではないか、というような気持ちになれる」と話していました。

また、参加者は観光客の目線になって、景色の良い場所や気になった点などを、スタッフに伝えていました。

ある参加者は「昔の地図を見ながら歩くと、昔の街並みを歩いているような不思議な感覚になる」と話していました。

伊那図書館では、今後も一般参加者を交えての探索を行う予定で、参加者の意見や要望を取り入れ、3月の初め頃に完成版を配信したい考えです。 -

KIDS自然エネルギー活用コンテスト

小学生が自然エネルギーの活用事例を発表するKIDS自然エネルギー活用コンテストが、29日、伊那市役所で開かれました。

この日は高遠小学校、西春近南小学校、赤穂小学校の3校が参加して、日頃実践している活動について発表しました。

コンテストは、子ども達に自然活動への意識を高めてもらおうと、伊那テクノバレー地域センター、リサイクルシステム研究会が開いているもので、今回で3回目です。

高遠小4年東組は森について学習していて、間伐の大切さや県産材の良さなどがわかったと発表しました。

西春近南小の4年生は、竹炭づくりに取り組んで感じた、炭作りの苦労や、昔から日本で使われている竹炭の良さなどを発表しました。

発表の後には、子ども達が自然エネルギーを活用したおもちゃ「ウインドカー」づくりに挑戦し、神奈川工科大学の石綿良三教授から説明を受け、組み立てていました。

リサイクルシステム研究会の田中賢明会長は「コンテストをきっかけに、自然活動に興味を持つ子どもが少しでも増えればうれしい」と話していました。 -

バスケ女子日本リーグ 公式戦

バスケットボール女子日本リーグの公式戦が、3年ぶりに、伊那市で開かれました。

29日は、伊那市の伊那勤労者福祉センター体育館で公式戦が行われ、バスケットボールファン700人ほどが訪れました。

バスケットボール女子日本リーグのW1リーグに所属する、白のユニフォーム山梨クィーンビーズと、黒のユニフォームビックブルー東京の試合が行われました。

W1リーグの公式戦が伊那市で行われるのは、3年ぶり5回目となります。

伊那での試合は、山梨クィーンビーズのホームゲームで、クィーンビーズが得点を決めると、会場から歓声があがっていました。

第1・第2クオーター終了後、クィーンビーズは、28対37と、ビックブルー東京に9点差を付けられますが、後半の第3・第4クオーターでは、クィーンビーズの速攻などが決まり、65対58でクィーンビーズが勝ちました。 -

JA上伊那シニアあぐり修了式

中高年を対象にしたJA上伊那のシニアあぐりスクールの修了式が、27日、JA上伊那西箕輪支所で行われました。

27日は、シニアあぐりスクールで、農業の基礎を学んだ修了生に、JA上伊那の春日州一専務理事から、修了証書が贈られました。

シニアあぐりスクールは、定年退職後に農業を始めたいと考えている中高年などを対象に、JA上伊那が4年前から開いている講座です。

講座は、去年7月から今日まで5回開かれ、50代後半から60代の8人が参加しました。

野菜やキノコ・果樹の栽培のほか、農業機具の取り扱いや農業資材についてなど、農業の基礎を学んできました。

JA上伊那では、こうした講座を通してこれからの農業を担う生産農家を育成していきたいとしています。 -

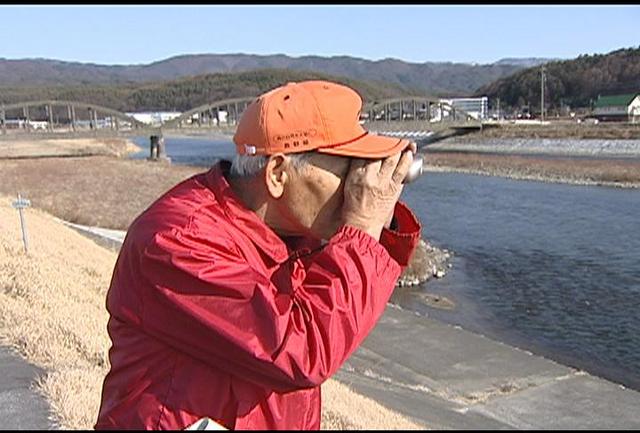

鳥インフルエンザ 野鳥監視強化

小諸市で死んだ野鳥のコガモから鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が確認されたことを受けて、県は、28日に対策本部を設置して監視体制を強化しました。

この野鳥は、27日の朝、小諸市の会社敷地内で死んだ状態で発見されました。

体長およそ26センチのコガモのメスで、簡易検査を行なったところ鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が確認されました。

県は、発見場所の半径10キロ以内にある養鶏農家など37箇所について調査を行い、異常がないことを確認しています。

今後は、100羽以上を飼育している養鶏農家への巡回監視を強化したり、県内全域の養鶏農家への情報提供、また、発生地域周辺の野鳥飛来地を中心に鳥獣保護員らによる巡回を行なうなど監視体制を強めます。

現在、発見されたコガモの遺伝子検査を行なっていて、強毒タイプの高病原性鳥インフルエンザが確認された場合は、養鶏場や通行車両への消毒を義務付けるということです。

県の対策本部設置を受けて、上伊那地方事務所管内でも、監視体制が強化されました。

林務課では、県が委嘱している鳥獣保護員や上伊那猟友会に対して水辺を中心にしたパトロール強化を要請しました。

通常のパトロールに加えて、ダム湖や天竜川など、野鳥の飛来地の監視強化を求めたものです。

南箕輪村の倉田金平さんも、天竜川沿いを歩いて、死んでいる鳥などがいないかを確認していました。

倉田さんは、南箕輪村全域と、伊那市の小沢川、三峰川より北のエリアを担当しています。

倉田さんは、上伊那猟友会、日本野鳥の会に所属していたこともあり、長年にわたり鳥獣保護員を務めています。

野鳥が媒介するとも言われている鳥インフルエンザの今回の騒動に「野鳥が大好きなだけに大変残念」と話していました。

小諸市での陽性反応確認を受け、上伊那地域の養鶏農家でも不安が広がっています。

伊那市富県の吉澤養鶏農場。

入り口には、立ち入り禁止の看板が立てられ、石灰での消毒が行なわれていました。

ここでは、1万3,000羽の鶏と3,000羽のひなを飼育していて、卵をJAなどに出荷しています。

その数は、1日に8,000個から9,000個に上ります。

吉澤謙冶さん87歳。

60年近く養鶏に携わり、息子さんに代がわり。

今は、卵の出荷係として支えています。

上伊那地域で最も歴史ある養鶏農家の1人です。

28日も、近所の人が新鮮な卵を買い求めていました。

JA上伊那では、鳥インフルエンザ対策を農家に注意を呼びかけるとともに風評被害についても懸念しています。 -

田楽座の公演「ふるさとこよなく」が、2月20日に開かれる

歌舞劇団田楽座の公演「ふるさとこよなく」が、2月20日に伊那文化会館で行われます。

28日は、公演を主催する「田楽座を応援するってもんずらの会」の有賀弘武会長と田楽座のたちかわねむかさんら3人が伊那市役所を訪れ、久保村清一教育長に公演の内容を報告しました。

舞台「ふるさとこよなく」は、2部構成の公演です。

1部は、田楽座の公演ではおよそ30年ぶりとなる芝居仕立てとなっていて、1人のおじいさんの祭りに対する思いを描いています。

2部は、太鼓や篠笛などを用いた民族芸能となっています。

田楽座の公演「ふるさとこよなく」は、2月20日に伊那文化会館で行われます。 -

富県小学校の6年生炭焼き体験

富県小学校の6年生は28日、伊那市富県の炭焼き小屋で炭焼き体験をしました。

炭焼き体験をしたのは、富県小学校6年生20人です。

6年生は、去年4月から山林整備や鳥の巣箱作りなど、地元の山や自然に触れる学習を行っています。

炭焼き体験は、その授業の一環として行われました。

28日は、4月から子ども達の学習をサポートしている地元の有志と、炭焼き小屋を管理しているたかずや炭の会会員の合わせて18人が作業を手伝いました。

児童らは、炭の材料となる薪を、窯がいっぱいになるまで積めていきました。

窯は、4日間ほど火がつけられ、1か月経つと真っ黒な炭になります。

28日は他にも、炭焼き時に発生する煙を冷やして液状化させた木酢液について、会員の説明を聞いていました。

富県小6年生は、来月18日にもきのこの駒打ちを体験するということです。 -

南箕輪村がぴんぴん森森館建設へ

南箕輪村は、大芝高原利用者への健康指導や交流、学習の拠点として、森の交流施設「ぴんぴん森森館」を建設します。

ぴんぴん森森館は、大芝高原味工房南側に建設され、味工房とウッドデッキで接続されます。

建物には、ウォーキングやストレッチができる100平方メートルほどのウッドデッキが設けられます。

村が実施する健康づくり事業などの会場として活用するほか、健康運動指導士や保健士による相談・指導を予定しています。

自動血圧計や運動器具もおき、健康チェックや健康づくりにも役立ててもらいたい考えです。

今秋、利用開始を目指します。

事業費は、3,260万円で、3,000万円は、国の交付金でまかないます。

28日の臨時村議会で関連する補正予算案が全会一致で可決されました。 -

有効求人倍率7か月ぶりに低下

去年12月の上伊那の月間有効求人倍率は、0.61倍となり、7か月ぶりに低下しました。

ハローワーク伊那の発表によりますと、12月の上伊那の月間有効求人倍率は0.61倍となり、11月の0.66倍を0.05ポイント下まわりました。

県平均も0.61倍、全国平均は0.57倍となっています。

企業の新規求人数は712人で、前の月の867人を155人下回りました。

前の年と比べても2.2パーセント減少していて、10か月ぶりに前の年の同じ時期を下回りました。

一方、新規求職者数は759人で、前の月の849人より90人減少しました。

対前年比は、1.7パーセントの増で、2か月連続で前の年の同じ時期を上回りました。

ハローワーク伊那では、「持ち直しの動きも足踏み状態で、先行きは、不透明。依然として厳しい状況が続いている」と見ています。 -

親子で小麦粉粘土遊び

伊那市の竜南子育て支援センターで26日、親子が小麦粉を材料にした粘土で遊びました。

小麦粉粘土は、小麦粉に食紅と食用油をまぜて作る粘土で、小さな子供が口の中に入れてしまっても安全です。

この日は、14組の親子が参加し粘土作りから楽しみました。

小麦粉粘土遊びは、寒くなって外で遊べないこの時期に、子育て講座の一環として行われています。

子ども達は黄色、ピンク、緑の3色の食紅から好きなものを選んで色をつけ、よくねった後、形を作って遊んでいました。

ある母親は、「普通の粘土より軟らかく触りごこちも良いので、子供もよろこんでいました」と話していました。 -

県内で鳥インフルエンザ陽性反応

長野県は、小諸市で高病原性鳥インフルエンザに感染した疑いのある野鳥がみつかったと27日、発表しました。

上伊那地方事務所では、28日に開かれる県の対策本部会議を受けて、今後の対策を立てる考えです。

愛知県豊橋市で高病原性鳥インフルエンザに感染した疑いのある鶏が26日見つかった事を受けて、27日、急遽、伊那合同庁舎で現地連絡会議が開かれました。

会議には、上伊那地方事務所や、伊那保健所、JA上伊那など、関係機関が参加しました。

会議の中で、長野県内でも、高病原性の鳥インフルエンザに感染した疑いのある野鳥が見つかった事が報告されました。

県の発表によると、高病原性鳥インフルエンザに感染した疑いのある野鳥が見つかったのは、小諸市です。

27日朝、コガモが死んでいるとの通報があり、簡易検査を行ったところ、鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出ました。

強毒性のウイルスであるかどうかについては、現在分析中です。

上伊那地方では100羽以上飼っている農場が14軒あるほか、確認されているところでは小中学校など30箇所ほどで鶏やウズラといった家禽が飼育されています。

上伊那地域は、およそ25万羽の家禽が飼育されていて、県内では松本地域に次いで2番目の飼育量となっています。

管内の家禽で高病原性の鳥インフルエンザの発生が確認された場合は、迅速な対応が必要となるため、夜間や休日などでも対応できる体制を整えておく事などが確認されていました。

上伊那地方事務所の東 修農政課長は、「鳥インフルエンザはいつどこで発生してもおかしくない。いざというときは、あわてないよう、関係機関が役割分担をして、蔓延防止のため必要な対策ができるようお願いしたい」と話していました。

上伊那地方事務所では、28日に開かれる県の対策本部会議の決定を受けて、今後の対策の方向性を決めたいとしています。 -

まっくんグッズが登場

南箕輪村と村開発公社は、村のイメージキャラクター「まっくん」のグッズを、初めて作りました。

今回、制作されたのは、まっくんをデザインしたストラップとボールペンです。

ストラップは、根付スタイル、キーホルダー型、ビーズの飾り付けの4種類があります。

ボールペンは、ピンクと青の2色です。

ストラップ、ボールペンともに350円で、29日(土)から大芝荘、味工房で販売されます。

南箕輪村開発公社では、今後も、まっくんグッズを通して、村をPRしたいとしています。

また、他のグッズについても検討していきたいとしています。 -

高校生就職内定率 南信地区89.9%

この春、公立高校を卒業する生徒の就職内定率は、平成22年12月末現在85.4パーセントとなっています。

これは、27日、県教育委員会が発表したものです。

全県の就職内定率は、85.4パーセントと、前の年の同じ時期と比べ、3.9ポイント増えています。

南信地域は、89.9パーセントで、県内4地区で最も高く、男女別では、男子が、90.3パーセント、女子が89.1パーセントとなっています。

県教委では「安易に判断できないが、現段階では、高校生の就職状況は改善傾向に向かっている」とコメントしています。

2710/(月)