-

南箕輪村議会 農業委員推薦

南箕輪村議会は11日、臨時会2日目を開き、議会推薦の農業委員4人を推薦する動議を賛成多数で可決して閉会した。共産党の久保村義輝議員、三沢澄子議員が賛成しなかった。

推薦が決まったのは次の皆さん。

唐沢俊男(大泉)山・スしず江(北殿)松沢祐子(田畑)池上ひとみ(南原) -

消毒用噴霧器、軽四貨物自動車が全焼

12日午前10時50分ころ、箕輪町松島の赤羽栄治さん(80)方庭先駐車場で赤羽さんと、知人で同町に住む73歳男性が消毒用噴霧器にガソリンを給油したところ、ガソリンが漏れ、赤羽さん宅のボイラーから引火。消毒用噴霧器と近くにあった軽四貨物自動車1台に延焼し、いずれも全焼した。

消火にあたった73歳男性が右腕に軽いやけどをした。 -

みのわ町スイミングプール営業開始

箕輪町の「みのわ町スイミングプール」が12日、オープンした。12、13日は無料開放。

初日は午前中から町内の小中学生などが、さっそくプールを利用。部活仲間や兄弟で来た子どもたちもおり、うきわでのんびり浮かんだり、鬼ごっこをしたりと元気に水遊びを楽しんだ。

営業期間は12、13日、19縲・1日、26日縲・月18日の29日間。午前9時縲恁゚後5時。外気温、水温が満たない時、天候の悪化などによる閉場がある。 -

輝く!経営者 その後

六九堂はりきゅう指圧院・六九堂接骨院

伊藤直樹院長(43)

六九堂はりきゅう指圧院・六九堂接骨院

◆伊那市高遠町西高遠683

◆1998年6月9日開業、2000年10月10日移転

◆TEL0265・94・5069

◆URL http://www.h3.dion.ne.jp/^rokkudou

◆本紙の長期連載企画「上伊那・輝く!経営者」で03年12月に紹介

上伊那地域の東洋医療の拠点として、六九堂はりきゅう指圧院・六九堂接骨院の2つの看板を掲げる「六九堂」。鍼(はり)師、灸(きゅう)師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師の国家資格を有し、毎週発行の「六九堂新聞」で情報提供を続けながら、患者とのより強い信頼関係を構築。開業時から変わらぬ、地域の皆さんのお役に立ちたい-という思いで研究を重ね、新しい治療にも取り組んでいる。 -

【高遠断酒会】

酒を飲み続けていると誰でも侵される可能性がある病気、アルコール依存症。きっかけは人によりさまざまだが、定量を超えて飲み続けることが原因の一つともいわれる。多くの場合、自分でも気付かないうちに酒量が増え、次第に一日中飲まずにはいられない状態となる。進行すると精神的、肉体的な禁断症状が現れていつしか職を失い、家庭は崩壊。社会的信用もなくなり、体を壊してついには死に至る竏秩B

酒をやめられないのは性格や意志の弱さゆえではない。脳への作用によって体がアルコールを求め、自分の意志で飲酒を止められない状態に陥っているからだ。アルコール依存症は、回復はしても完治することはないとされる。10年、20年と断酒していても一杯の酒で再び元の状態に逆戻り。酒の量を控えても駄目で、再発しないためには一生酒を断つしかない。だが、酒を飲みさえしなければ何ら普通と変わらない生活を送ることができる。

◇ ◇

「断酒会」は1958年、アルコール依存症に悩む人たちの自助組織として高知県で生まれ、5年後には全国ネットワークもできた。高遠断酒会は78年に発足。向山金治さん(77)が会長を務める。

「20歳ごろから飲み始めたが、当時の写真を見るとどれも一升瓶を持っている。結婚してからも勤め先のロッカーの中や弁当の底に酒を隠して、朝でも昼間でも飲んでいたよ」

体を壊して入院しても、体調が少し良くなるとまた飲んだ。母や妻が泣いて頼んでも「自分で稼いだ金で飲んで何が悪い」とはねつけた。

45歳の時、その母が亡くなったことで「今やめなければ一生やめられない」と断酒を決意。仲間5人とともに高遠断酒会を発足させた。

断酒会の例会は依存症の会員が定期的に集まり、それぞれの悲惨な体験を語り合うことで酒害の恐ろしさを互いに再認識する。同じ思い、似た体験を共有する人の話を聞くことで疑似体験ができ、二度と酒を飲むまいという気持ちが強くなる。妻や子に暴力をふるい、家庭がバラバラになったことや、死ぬほどの苦しみを味わった体験を涙ながらに語る人も多い。依存症の被害者側ともいうべき妻や子も出席して体験談を語る。これを地道に繰り返すうち、断酒生活が身についてくる。断酒会は依存症の泥沼からはい上がるための大きな助けになっているのだ。

「おかげでその後30年間飲んでないよ。いや、一度だけ断酒会の帰りに飲んでしまったことがあったが…それだけだ。会を立ち上げた手前、逆戻りするわけにはいかないから」

事務局を務める嶋村直人さん(53)は仕事そっちのけで酒びたりとなり、妻に愛想を尽かされて離婚するはめになった。

「飲み過ぎで体が動かなくなったが、それでも酒は離せない。ある日ついに血を吐いて病院送り。酒をやめるために断酒会に入ったが、やめるのは苦しい。歯を食いしばって耐えた」

1年たち、2年たつと苦しさも徐々に和らぎ、断酒に半信半疑だった周囲の見方も違ってきた。断酒のかいあって離婚から6年後、妻との復縁がかなった。

「地獄を見たければ依存症の家、極楽を見たければ断酒の家竏秩B仕事から帰って『ただいま』と言うと返ってくる『お帰りなさい』の声、家族皆で囲む食卓での何げない会話と笑顔。普通の家庭のそんな小さな幸せを今はかみ締めている。生きていてよかった」

(白鳥文男) -

第26駒ケ根高原マラソン大会に実施向けて事務所開き

第26回中央アルプス駒ケ根高原マラソン大会の実施に向け、大会実行委員会(委員長・広田喜宥中央アルプス観光社長)は11日、駒ケ根市役所内に事務所を開設した=写真。今後事務職員2人が常駐し、9月28日の大会にむけて準備を進める。広田実行委員長は「本日現在で約千人の申し込みがあり、申し込みが終わるころには3千人を超えると予想している。昨年にも増して、盛大に実施することができるよう、準備を進めたい」と語った。

本年は03年の世界選手権で銅メダルを獲得した元マラソン選手の千葉真子さんを招待選手として迎えるほか、ホノルルマラソンへの招待資格をはじめ、各種参加賞が用意されている。

昨年は25周年ということもあり、久々に3千人を超える出場者が集まった。また、数年前から小学生を対象とした3キロコースに合わせて中学生以上一般の部3キロコースを設置したところ、家族で参加する出場者も増えているという。

大会の実施種目は▽3キロ(小学4縲・年生男女別)、3キロ(中学生以上一般の部男女別)、6キロ(中学以上男女年代別)、15キロ(中学生以上男女年代別)の4種目。参加料は3千円(小学生の3キロは500円)。

申し込みは8月20日まで(必着、当日消印有効)。

問い合わせは市役所内大会事務局(TEL83・2111)へ。 -

駒ケ根高原美術館で橘学園高校デザイン美術コースの学生が「青春」をテーマにワークショップ

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館を10日、神奈川県横浜市の橘学園高校デザイン美術コースの学生35人が訪れ、「青春」をテーマに抽象絵画制作に挑戦した=写真。

同校の1年生は例年この時期、飯島町にある合宿所で1泊2日の合宿を行っており、同館への訪問もその一環。普段の制作の場とは異なる環境の中で刺激を受け、感性を磨くことなどを目的としている。

生徒らは松井君子副館長の説明を受けながら館内観賞をし、「青春」を題材とした抽象絵画制作を実施。

「青春とは楽しいもの。はじけているイメージで明るい色で表現した」という学生の一方、「青春には将来の夢への不安な気持ちがある。それを曲線や直線で表現した」とする学生も多かった。

松井副館長はそれぞれの制作絵画にアドバイスをしながら「人間誰でも生活の中に不安はある。豊かな感性と豊かな感受性を持って生きることが今の時代大切。不安があることが不幸なのではなく、それに挑戦していくのがいい」と語りかけていた。 -

もてなしのまちづくり協議会が大御食神社の再発見をテーマとした講演会を開催

地元の観光資源を再発見しよう竏窒ニ、商工観光事業関係者や行政などでつくる「もてなしのまちづくり協議会」(会員約40人、小濱哲会長)は11日、同市赤穂にある「大御食(おおみけ)神社」をテーマとした講演会を開いた。一般市民など約40人が参加。風土工学の第一人者で同協議会の委員でもある須田清隆さんが同神社が担ってきた“食”との関係を説明し、それを生かした観光づくりについて語った=写真。

同協議会は04年に策定した「もてなしのまちづくり計画」に基づく観光づくりを進めており、講演会もその一環として開催した。

須田さんは駒ケ根市の場合、南アルプスや中央アルプスなどといった自然については一つの観光ブランドとして確立している一方、歴史的資源や食などに関する資源は生かしきれていない現状を指摘。そんな中、千年以上の歴史を持つ大御食神社に着目し「“大御食”という言葉は朝廷に食料を献上していた地区で用いられていることなどを説明。「同市でも朝廷に食材を献上していたことが考えられる」とした。

その歴史的背景から、安心、安全でおいしい食を提供する地域として、観光ブランド化できないかを提案。

また、観光に取り組んでいく過程の中では地域として思いを一つにし、「自分たちのための地域づくり」を進めることの重要性を語った。 -

全国高校野球長野大会 第6日

第90回全国高校野球長野大会は第6日の11日、県内4球場で3回戦8試合を行った。上伊那勢の上伊那農は、県営上田球場で佐久長聖と対戦し、2竏・2の5回コールドで負けた。大会第7日の12日は、県営長野球場で赤穂が松本工と対戦する。

【第6日=11日】

▽3回戦・県営上田球場

上伊那農

02000=2

37002=12

佐久長聖

(5回コールド)

【上】柴、藤森、石本竏駐vリ

【佐】池田竏忠。井

▽本塁打=唐沢孟(上)

○…3点を失った上伊那農は2回、小島の内野安打から1死一塁とすると、唐沢孟が2試合連続の本塁打を左翼方向に放ち2点を返した。しかし、その裏、相手打線に4連打を浴びるなどで7失点。5回にも点を奪われコールド負けした。

【上伊那農竏注イ久長聖】2回1死一塁から唐沢孟が2試合連続となる本塁打を放つ

◆100%の力出せなかった◆

上伊那農は3回戦、優勝候補の一角となる佐久長聖と対戦し、5回コールドで負けた。この試合、コールドゲームを防ぐため投手をつぎ込むこともできたが、守屋監督は「真剣に勝つため温存した」。しかし、自慢の打線が力を出し切ることができず、涙を飲んだ。

3点を失ったあとの2回、唐沢孟の2点本塁打で反撃ののろしを上げたが、それ以降は散発。試合前、自分たちの力のすべてを出し切ろう竏窒ニ話してきたチーム。しかし、宮脇主将は試合後「100%は出せなかった」と悔しさをにじませた。

「采配に悔いはない。ただ、もっと打てたと思えるチームだからこそ悔しい」と指揮官。それでも「真っ向勝負をよく戦った」と選手をねぎらった。宮脇主将は「上農の新しい歴史を作ることはできなかったが、後輩たちに頑張ってもらいたい」とエールを送った。 -

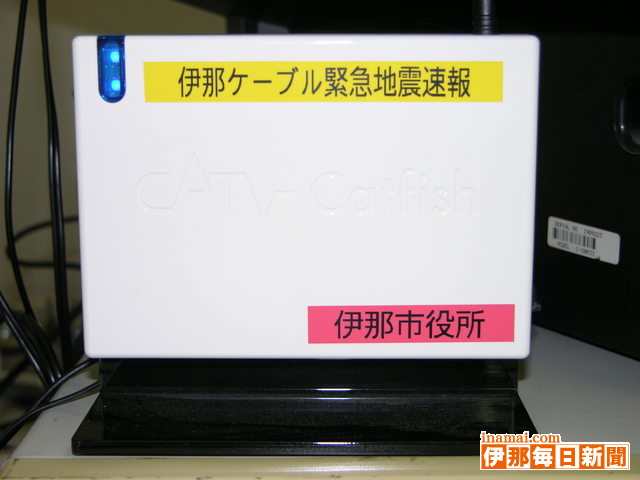

伊那市が緊急地震速報受信端末設置へ

伊那市は気象庁の情報に基づいて地震の発生を直前に知らせる「緊急地震速報」の受信端末と館内放送設備への接続機器を各小中学校、保育園のほか、市役所の本庁舎、総合支所、支所などの公共施設約60カ所に設置する。機器の発売予定は7月下旬から8月にかけてと見込まれるため、設置はそれ以降となるが、市担当者は「安全上のことでもあり、できる限り早期に整備を完了させたい」としている。

設置する受信端末は、全国各地のケーブルテレビ事業者約500社が加盟する日本ケーブルテレビ連盟が低コストを念頭に進めてきた「ケーブルテレビ網を用いた緊急地震速報システム」用に開発された専用品。連盟に加盟する伊那ケーブルテレビジョンが気象庁(気象業務支援センター)の発信する情報を受け、ケーブルテレビの回線を利用して各端末に情報を送ることにより、音声で「およそ○秒後に震度○程度の地震がきます」などと告知する。利用料は無料という。

学校などの大きな施設では一般家庭と違って広い全館の隅々にまで一斉に告知する必要があるが、施設の各室すべてに受信端末を設置しては費用が大幅に膨らむため、専用の機器を館内、校内の放送設備に接続することで一斉放送を可能にした。情報を受信すると放送設備の電源を自動的に起動させる機能を持っている。

導入する端末と放送用接続機器は各63個の予定。設置・接続工事などを含めた事業費は約390万円。財源には市町村合併特例交付金などを充てる。

導入はシステムの構造上、ケーブルテレビが設置されている施設のみが対象だが、伊那市有線放送農協(いなあいネット)も、既存の設備を使って緊急地震速報を放送することを決めているため、現在のところ小規模施設についてはケーブルテレビの追加設置工事はしない考え。

市は一方で、緊急地震速報の告知を受けた場合の対応マニュアルも作成し、万一の事態に備えたい竏窒ニしている。マニュアルは各施設、学校で現場に即したものを作成し、併せてマニュアルを職員に徹底させるための訓練も定期的に行っていく。 -

伊那全国大陶器市12日から

第8回伊那全国大陶器市が12日から伊那市の鳩吹公園特設会場で開催される。全国大陶器市振興会(山口県)主催。有田、伊万里、唐津、萩など、全国各地から集めた高級美術品や家庭用、業務用の食器などの陶器約20万点を販売する。

人間国宝・井上萬二の有田焼、徳田八十吉の九谷焼作品などのほか、人気作家による工芸品の特別展示もある。

事務局は「毎年開催しているが、その度に新しい品を取りそろえている。必ず満足してもらえるはず」として、多くの来場を呼び掛けている。

午前10時縲恁゚後5時30分。21日まで開催。 -

サンポーが駒ケ根市に寄付

不動産コンサルタント会社・サンポー(本社・駒ケ根市、北村武夫社長)が8日、駒ケ根市役所を訪れ、同市の地域づくりに役立ててもらおうと10万円を寄付した=写真。北村社長は「何らかの形で役立てていただければ」と語った。

昨年40周年を迎えた同社では、住民や地域への感謝を込めて市に向けた寄付を実施。良いことは続けていきたい竏窒ニの思いから、今年も寄付をすることになった。

杉本幸治市長は「とりわけ今、地震などによる被害が発生している中、安心・安全のまちづくりに向けて使わせていただきたいと考えている」と語り、感謝の言葉を述べた。

市は今回の寄付金で防災用自家発電機を購入し、赤穂東小学校の防災倉庫に配備する予定。防災用自家発電機の配備はこれで3カ所目となる。 -

竹元郁雄作陶展

「日本六古窯・越前 峰越窯-竹元郁雄作陶展」は15日まで、伊那市旭町のはら美術で開いている。長野県下初の個展で、茶道具を中心に新作100余点を展示している。

竹元郁雄さんは、福井県丹生郡越前町に築窯し30余年。「温かく使いやすい」をテーマに作陶している。「道具ですから、用途が美の中で一番重要な部分を占める」といい、「特に茶道具は寸法という制約の中でいかに自分を表現するか。きっちりした寸法、用途を抜いては考えられない」という。

焼き締めの越前焼で、茶わん、水指、花入れなどのほか食器もある。竹元さんの特徴は緋色。古い越前窯の発掘に参加した際に真っ赤なすり鉢が出たのを見て、「緋色が出る」という以前からの思いを確信。「日本全国探しても、この緋色はない」という緋色の作品を作り出している。

「相手があって初めて引き立つ、使って楽しい焼物。温かく使いやすい茶道具を見ていただきたい」という。 午前11時縲恁゚後6時。入場無料。 -

しゅんこう和紙ちぎり絵

中村早恵子教室「七絵会」作品展

しゅんこう和紙ちぎり絵の中村早恵子教室「七絵会」作品展は31日まで、伊那市羽広のみはらしの湯ロビーで開いている。

伊那市在住の中村さんが指導する教室の一つ「七絵会」(35人)で、各自が好きな題材を選んで熱心に制作した31点を展示した。

中村さんの作品「異人館」をはじめ「河童端」「夜景(東京)」などの風景、グラジオラスやバラ、アヤメなど多彩な作品がそろい、湯の利用者は和紙で作り出す柔らかな絵の世界を楽しんでいる。

中村さんは、「しゅんこう和紙は、はぐことが出来る。はいだからこその質感、透明感が出る。筆やペンを一切使わずに指先でちぎってはり、水彩画の感じが表現できる」と話している。 -

高遠高校の校名検討

伊那市の高遠高校は、昨年度、一般公募した学校名の検討について、早ければ8月下旬にも2次選考に入る。年度内に結論を出したい考え。11日の高遠高校振興会の総会で報告した。

07年度、魅力ある学校づくりの一環として校名の検討を進めることとし、現行の「高遠高校」を含め、ホームページなどを通じて一般から公募した。その結果、307件が寄せられ、職員会の1次選考で▽現行のまま▽(高遠藩校から)進徳(館)が入るもの▽桜が入るもの竏窒フ3案にまとめた。しかし、高校再編計画が流動的だったため、一時中断していた。

2次選考する委員には同窓会、振興会、PTA、生徒会などの代表者を予定。2次選考で校名を決定するかどうかは委員会で詰める。

6月、県教育委員会がまとめた「高等学校再編計画」の骨子案で、旧第8通学区は「当面、現状の学校数を維持することが適当」とされている。 -

大出山口介護予防拠点施設引き取り検査

箕輪町はこのほど、同町大出の長田保育園南隣りに新築した大出山口介護予防拠点施設の引き取り検査をした。同施設を訪れた平沢豊満箕輪町長ら関係者は設計業者の説明を受けながら、施設の内外を確認。その後、大出区へと管理委託した。

大出山口介護予防拠点施設は、老朽化した大出山口集会所を取り壊し、高齢者の介護予防拠点として、また園児と高齢者の異世代交流の場として、国の補助金や地元の負担金などにより建設。総事業費は約4600万円で、そのうち3550万円を国が補助。泉設計事務所が設計、浅川建設工業が工事を請け負い、今年2月後半に前施設を取り壊し、3月から施設の建設に取りかかった。

敷地面積約915平方メートル、延べ床面積約199平方メートルで、鉄骨平屋建て。玄関にはスロープ、廊下には手すりを設けるなどバリアフリーになっている。

部屋は2つの研修室と調理室、畳敷きの相談室、管理室があり、研修室は間仕切りを外すことにより約76平方メートルの大広間に変わる。

大出区では20日に同施設のオープニングセレモニーを予定。翌日から利用を開始する。 -

伊南バイパス田切地区地権者会が設立総会

飯島町と駒ケ根市を結ぶ国道153号伊南バイパス田切地区地権者会の設立総会が10日夜、田切公民館であった。地権者49人中、30人余が出席し、規約を確認、役員選出を行い、活動を開始した。

同地区は伊南バイパス(延長9・2キロ)の飯島工区(延長5キロ)のうち、駒ケ根市境の中田切川縲恚ス沢川までの約1・7キロ。幅員は28メートル、長大橋でつなぐ。

伊南バイパスは駒ケ根工区約5キロは昨年末までに共用開始され、飯島工区は昨年5月本郷の基点から着工されており、田切地区が最終。

同会は地権者から出される問題点、意見、要望などを国交省飯田建設事務所に申し入れ、でき得る限り実現させることが目的。役員選出では会長に堀内泰義さん、同副に伊藤邦彦さん、堀内明さん、庶務に倉沢昇さんを選んだ。

今後のスケジュールは7月中旬に用地単価提示、地権者会の合意を経て、用地単価の調印(8月上旬を目標)。地権者個々に土地、物件調書確認、用地補償協議、用地補償契約の締結の運びとなる。 -

公共施設の美化に協力、大原区高齢ク「楽生会」

宮田村大原区高齢者クラブ「楽生会」は6日、ボランティアで村公共施設の美化清掃を行った。役場と村老人福祉センターの2カ所で、庭木のせん定や草刈り、ゴミ拾いなどして約30人が汗を流した。

同会は年に4回、社会奉仕活動を実施。多くの村民が利用する公共施設の美化にも毎年協力している。

知久昭夫会長は「小さくても自立を決めた宮田村。公共施設は村の玄関口でもあり、我々住民としてもできることで協力していきたい」と話した。

24日は大原区内でも清掃活動を行う予定だ。 -

中原正純前駒ケ根市長が建設事業関係功労者国土交通大臣表彰を受ける

駒ケ根市の前市長・中原正純さん(67)が08年建設事業関係功労者国土交通大臣表彰の受けることとなり10日、国土交通省の冬柴鉄三大臣から表彰状が贈られた。中原さんは「大変な光栄。地域のみなさんのご協力のおかげで表彰の栄に属することになり、感謝に耐えない。今後も伊南バイパスをはじめ、道路整備が進み、地域が発展していくことを期待している」と語った。

同表彰は建設事業関係の功労者や優良団体に対して毎年実施している。本年は247人5団体が選ばれた。

5期20年間にわたり駒ケ根市を務めた中原正純市長は、国道153号伊南バイパス建設促進期成同盟会の会長も務めてきた。昨年末には伊南バイパス駒ケ根工区の全線開通を実現。道路事業の推進に尽力してきた。

道路事業関係で表彰を受けた県内関係者は中原さん一人。そのほかの分野では、県内の3人が今年の表彰を受けた。 -

看護大学交友市民の会が本年度新入生の激励会を開催

県看護大学との交流に取り組む駒ケ根市の看護大学交流市民の会(会長・杉本幸治駒ケ根市長)は9日夜、本年度の新入生91人を迎えた交流激励会をアイ・パルいなんで開いた。さまざまな団体などに所属する市民など約100人が集まり、互いの自己紹介をし合いながら交流を深めた=写真。

激励会は新入生に一日も早く駒ケ根に慣れ、地域住民との交流を深めてもらうことなどを目的として毎年開催している。

歓迎のあいさつで杉本会長は「駒ケ根市は自然豊かな場所。ぜひ、駒ケ根市が第2の古里となるよう、この4年間を過ごしてもらえれば嬉しい。また、現在全国的に看護に携わる人材が不足しており、駒ケ根市もそうした人材を求めている。ぜひ、卒業後に地元に残っていただければ」と語った。

その後、駒ケ根市の特産である「すずらん牛乳」や「すずらんヨーグルト」などで乾杯。商工会議所青年部などが地元や看護大に関することをクイズとしたゲームなどを実施し、和やかなムードで交流を楽しんでいた。 -

信州大学農学部で「観光立県長野」の再興に向けた学官連携推進会議

県と信州大学農学部は10日、「観光立県長野」の再興に向け、大学と県との連携を図るため、学官連携推進会議を同学部内食と緑の科学資料館「ゆりの木」で開いた。「学」として信州大学のほか、長野大学、松本大学、諏訪東京理科大学、信州豊南短期大学の観光や教育を専門とする教授らが、「官」として環境省、県、伊那市の職員ら約20人が出席。意見を交わしあった。

県では、観光客や観光消費額の減少などに対応するため、08年度から5年間に取り組む主な観光施策や達成目標を盛り込んだ「観光立県長野」再興計画を策定しており、今年2月には同計画を具体化していくためのフリーディスカッションを開催。話し合いの場を広げ情報発信を図るため、県内の大学でもちまわりでテーマを変え会議を開くこととなった。

第1回目の信州大学農学部では「ニューツーリズム その可能性と学官の関わり」をテーマに意見交換を行なった。

事例発表として信州大学農学部森林科学科講師の中堀謙二さんが同学部でのヴァンデルンク(森林散策会)の取り組みについて、伊那市長谷総合支所産業振興課の池上直彦課長が「子ども農村留学」への取り組みについてそれぞれ発表。

意見交換では「従来型の観光教育じゃあ駄目だということがわかってきている。福祉や環境などいろんな形のカリキュラムを盛り込んでいかなくては」「農村が特別なイベントを行わなくても観光が成り立つというところにどうやって落としていくか」など活発な意見が交わされた。 -

南箕輪村議会臨時会

南箕輪村議会臨時会は10日開き、後期高齢者人間ドック受診補助金などの一般会計補正予算案を可決した。臨時会の会期は11日までの2日間。

一般会計補正予算は、488万4千円を追加し総額を44億1802万8千円とする。歳出の主なものは、後期高齢者人間ドック受診補助金100万円。一般ドック3万円、日帰りドック1万5千円、脳ドック2万円を補助する。村は後期高齢者医療制度の導入で人間ドック費用の助成を受けられなくなった75歳以上の該当者に、制度導入の4月にさかのぼって補助する。

南箕輪小学校の陸上チームが東海大会に出場するための大会補助金は7万2千円。児童1人あたり8500円の12人分から、PTA補助の3万円を引いた金額。

歳入は市町村振興協会基金交付金(社会教育施設事業)で488万4千円。

臨時会2日目は、村農業委員会委員の議会推薦に対する動議がある。 -

夏期食品一斉取締り始まる

夏期の食中毒の発生しやすい時期を迎え、伊那保健所は8日から、スーパーや市場、食品製造業などの大型施設などで衛生管理の徹底のため夏期食品一斉取締りをしている。

監視対象はスーパー、市場、そうざい製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業などの大型施設38施設ほか。夏に多く発生しているO-157、カンピロバクターなどによる食中毒を防止するため、食品の取り扱いを重点的に点検する。

9日は、市内の大型店で伊那保健所職員が立ち入り検査した。レーザーで食品の温度を測定し温度管理を見たり、食品の衛生的な取り扱い方法、賞味期限や製造者など食品の適正表示の確認などをした。

食肉製品、牛乳、魚介類加工品、うなぎ、小麦、ミネラルウォーターなど43品の抜き取り検査もする。

取り締まりは8月7日まで。伊那保健所管内では本年度、食中毒は発生していない。 -

長野県埋蔵文化財センター速報展「長野県の遺跡発掘2008」

伊那市の県伊那文化会館開館20周年記念、長野県埋蔵文化財センター速報展「長野県の遺跡発掘2008」が10日、県伊那文化会館で始まった。中野市柳沢遺跡で見つかった弥生時代の銅戈(どうか)、銅鐸(どうたく)を中心に07年度の遺跡発掘調査の成果を展示している。

柳沢遺跡は弥生時代中期(約2千年前)。銅戈はこれまで西日本で出土しているが、柳沢遺跡で銅戈7点、銅鐸1点が出土。日本における銅戈・銅鐸の分布図を塗り替える大発見という。

出土した銅戈は「大阪湾型」で、祭りの道具。最も大きな銅戈は全長36・1センチ、重量713・5グラムで、日本で出土している中で最大級という。展示は6点で、1点は保存処理作業中のため写真。出土した状態の実物大模型があり、銅戈・銅鐸の全点をスライドショーでも紹介している。

県埋蔵文化財センターによると、「県内の銅戈・銅鐸の資料がほとんどないので、どうして長野に入ってきたかなど、想像をかきたてる部分」という。

展示遺跡は21遺跡。弥生時代の伊那谷の遺跡出土品、これまでに県内で見つかった平安時代の古代印の展示もある。

12日は、調査報告会・講演会が同館小ホールである。報告会は午後1時縲・時20分。講演会は、県遺跡調査指導委員で柳沢遺跡調査指導委員長の笹沢浩さんが「柳沢遺跡と南信の弥生文化」を話す。午後2時半縲・時。

会期は8月3日まで。午前9時縲恁゚後5時。週末は展示解説がある。土器の立体パズルや模様付など体験広場は午前10時縲恁゚後4時。入場無料。 -

上伊那電気主任技術者協会総会

上伊那電気主任技術者協会は10日、第30回通常総会を伊那市美篶の信州伊那セミナーハウスで開いた。上伊那に在住、事業所勤務の電気主任技術者など約40人が出席。施設・工場などの見学会実施や「やさしいエネルギー利用研究会」、技術研修会の開催などを盛り込んだ08年度事業計画・予算案などのほか、新役員人事を承認した。任期1年。

総会に先立って研修会を開き、日立産機システム空圧システム事業部の「空調圧縮機の基礎と省エネ」、中部電力長野支店の「電力情勢について」を聴いた=写真。

同会は電気設備の保安管理技術向上と情報交換を目的に79年に発足。近年は省エネルギー、環境活動にも力を入れている。現在の会員は63人。

主な役員は次の皆さん。

▽会長=川上国男▽副会長=岩崎和彦、山下良一、西村隆一、浅野真司、広田誠一▽会計=下島岩男、武田忠 -

伊那北2回戦で散る

▽2回戦・諏訪湖スタジアム

岩村田

3200003109

0010011003

伊那北

【岩】坂井竏昼{森

【伊】近藤、丸山、宮原、近藤竏昼{島、小田切

○…伊那北は先発近藤が1回に3失点、急きょ2回からリリーフした丸山も2点を失うなど、5点を追う苦しいスタートなった。

3、6回にそれぞれ1点ずつを返し、2竏・と追い上げムードが高まった7回、マウンドを3回から任され、4イニングを無失点に抑えていた3番手の宮原が岩村田打線につかまり、安打、スクイズなどで3点を失って突き放された。

伊那北はその裏、犠牲フライで1点を返したが反撃もここまで。続く8回にはダメ押しとなる9点目を失い、3竏・で敗れた。

久保村智監督 もう少し競った展開を予想していたが、序盤に5失点したのが痛かった。継投は当然考えていて、抑えの宮原にどんな形でつなげるかが今日のポイントだと思っていたが、先発の近藤と2番手の丸山が打たれ、3回という早い回に宮原にスイッチすることになってしまったのが悔やまれる。2、3点でしのげば後半勝負に持ち込めたと思うが、やはりあせりが出た。実力は紙一重だったのではないか。

畑一樹主将 隙のない野球をしようと、1球1球集中して頑張った。苦しい展開だったが、みんな最後まであきらめなかった。この仲間と戦ってこられてすごくよかった。 -

全国高校野球長野大会 第5日

第90回全国高校野球長野大会は第5日の10日、県内6球場で2回戦17試合を行った。上伊那勢は、赤穂が坂城を序盤から突き放し8竏・で勝利、上伊那農が木曽青峰を4竏・のサヨナラで破り、いずれも3回戦進出を決めた。伊那北は岩村田に3竏・で敗れ、箕輪進修は蓼科に0竏・で7回コールド負けした。

【第5日=10日】

▽2回戦・長野オリンピックスタジアム

赤穂

003011030=8

000002000=2

坂城

【赤】鈴木、赤羽竏註剿{

【坂】小林稜、小野竏昼{入、石田

▽本塁打=小林(赤)

○…赤穂は3回、倉田の内野安打、小林の右前打でつくった好機に唐木が2点適時打を放つなどでこの回、3点を先制。8回は相手暴投で1点を加えた後、1死三塁から小林が右中間を抜くランニング本塁打で2点を加えた。

【赤穂竏注竢驕z8回1死三塁からランニング本塁打を放った小林

◆それでも課題あり

2回戦から出場した赤穂は、初戦となる坂城戦を8竏・で勝利した。しかし、1、2回にあった好機での凡打などをあげ、山岸監督は「打撃が全体的にもたもたしていた。点は取れたのだが…」と厳しい表情だった。

速度のない相手主戦の投球に対し、打線が力んでしまった。「投手を中心に守備はよく守れたが、初戦の硬さが打撃に出てしまった」と高嶋主将。本塁打を放つなど、2安打3打点の活躍だった小林も「自分の打撃が出来てない場面があった」と反省した。

チームの課題は正確性と粘り強さ。山岸監督は「決して打撃力のあるチームではないので、きっちりと打って点に結びつけなくてはいけない。それぞれが気持ちを整理し、次に臨んでほしい」と期待した。3回戦は12日、松本工と対戦する。

▽同・県営上田球場

木曽青峰

000001110=3

000001201=4

上伊那農

【木】奥原竏注ィ

【上】柴、茅野、石本竏駐vリ

▽本塁打=磯村(木)唐沢孟(上)

▽2回戦・諏訪湖スタジアム

岩村田

320000310=9

001001100=3

伊那北

【岩】坂井竏昼{森

【伊】近藤、丸山、宮原、近藤竏昼{島、小田切

○…伊那北は先発近藤が1回に3失点、急きょ2回からリリーフした丸山も2点を失うなど、5点を追う苦しいスタートなった。

3、6回にそれぞれ1点ずつを返し、2竏・と追い上げムードが高まった7回、マウンドを3回から任され、4イニングを無失点に抑えていた3番手の宮原が岩村田打線につかまり、安打、スクイズなどで3点を失って突き放された。

伊那北はその裏、犠牲フライで1点を返したが反撃もここまで。続く8回にはダメ押しとなる9点目を失い、3竏・で敗れた。

久保村智監督 もう少し競った展開を予想していたが、序盤に5失点したのが痛かった。継投は当然考えていて、抑えの宮原にどんな形でつなげるかが今日のポイントだと思っていたが、先発の近藤と2番手の丸山が打たれ、3回という早い回に宮原にスイッチすることになってしまったのが悔やまれる。2、3点でしのげば後半勝負に持ち込めたと思うが、やはりあせりが出た。実力は紙一重だったのではないか。

畑一樹主将 隙のない野球をしようと、1球1球集中して頑張った。苦しい展開だったが、みんな最後まであきらめなかった。この仲間と戦ってこられてすごくよかった。

▽同・県営長野球場

箕輪進修

0000000=0

210303×=9

蓼科

(7回コールド)

【箕】片桐将、山田竏虫R田、唐沢

【蓼】栗栖竏注。井 -

涼を求めてそうめん流し

宮田村の福祉交流施設なごみ家で10日、夏恒例の流しそうめんが行われた。涼を求めて利用者や地域住民約30人が参加。次々と流されるそうめんをすくい、ワイワイにぎやかに舌鼓を打った。

若い親子の姿もあり、風流な伝統の食べ方に興味津々。水の上をすべるように流れてくるそうめんに歓声をあげながら、幼い子どもたちもパクリとたいらげた。

ボランティアが季節の野菜でつくったかき揚げも食し、ボリューム満点。「おいしいね」と笑顔が広がった。

1歳10カ月の伊藤彩羽ちゃんも大喜び。母親のさえ子さん=北割区=は「屋外でみんなで食べるのは楽しいですね」と話していた。 -

田原市のメロンが給食デザートに、友好都市の農産物味わって

給食を友情のかけ橋に‐。宮田村宮田中学校の給食で、同村と友好都市を結ぶ愛知県田原市の農産物を取り入れる試みが始まった。10日は第一弾でデザートとしてメロンを盛り込んだ。今後も季節ごとに旬の農産物を仕入れて、生徒に味わってもらう考えだ。

村と田原市の農協マーケットが農産物の販売などで交流している点に、同校の小原啓子栄養士が着目。

9日には小原さんが実際に田原市まで足を運び、生産関係者らと懇談するなかで、同市産のメロン「ルビアレッド」を仕入れた。

「田原市は全国を代表する農産地。給食から友好都市のことを学び、輪を広げていくことも良いのでは」と小原さん。

「キャベツや菜の花、ブロッコリーと品目も多彩。毎月は難しいが、季節に1回ほどは田原産の農産物を給食に使いたい」と話す。

同校の給食は地元産食材の活用に熱心で、生産者との交流も実施。さらに世界の料理を献立に取り入れる日を設けるなど、学びや楽しさを盛りこみながら子どもたちの食を育んでいる。 -

秋の味覚、新サンマ早くも入荷

宮田村町三区の生鮮スーパー「こいち」に10日朝、秋の味覚を代表するサンマが早くも入荷した。前日に北海道根室・花咲港で水揚げされた初物を空輸で直送したもので、さっそく店頭に並ぶと品定めする買い物客の姿がみられた。

初物とあって卸値は1キロ2500円ほどと高値だが、同店は1尾490円と卸値と同程度の価格で提供。

サンマは比較的近海で獲れるため、原油価格高騰の影響を現在までは大きく受けていないといい、前林善一社長は「今年は比較的、型も大きい」と話す。

同店にはこの日、6キロが入荷。漁が最盛期を迎える8月末から9月に向けて入荷量も増え、徐々に値段は下がっていく。

1712/(水)