-

「藍染 静香しげ八」の吉田恒雄さん

藍染展をみはらしの湯で

伊那市西箕輪に工房「藍染 静香しげ八」を構える(58)は、みはらしの湯ロビーで藍染作品展を開いている。

吉田さんの藍染は「天然灰汁発酵建て」という薬品や合成染料を一切混ぜない、手間と時間はかかるが人と環境にやさしい江戸時代から続く染色法。灰汁には椿の木灰が理想だが入手が難しいため樫などを使う。発酵菌の温度とアルカリ度の管理が一番難しいという。

作品展は、愛知県からIターンして1年の節目に計画した。タペストリー、ジャケット、帽子、スカーフ、財布や通帳入れなど約20点あり、麻、綿、シルクの天然素材のみ。同じ藍色でも濃淡さまざまで、糸くくり、板締めなどの方法で染めた模様も楽しめる。

「合成染料では出せない色。自然の染織液の持つ美しさを見てほしい」と話している。

展示は5月末日まで。およそ10日ごとに作品の入れ替えをする。 -

駒ケ根高原高尾ごりやく市開催

地域住民が元気になることで地域を活性化しよう竏窒ニ、駒ケ根高原にある高尾山駒ケ根分霊院の前で3日、「高尾ごりやく市」があった。地元の手作り工芸品を販売する約30のテントが並んだほか、地域伝統の獅子舞や踊りが披露され、訪れた人たちを楽しませた。

「ごりやく市」の開催は5年目。もともとはNPO法人全国元気まちづくり機構が03年に地域活性化を目的として全国一斉に行ったイベントだった。駒ケ根市では同機構駒ケ根元気UPの会(佐々木祥二代表)が高尾山駒ケ根分霊院の例祭に合わせ「ごりやく市」を開催。その後も、地域振興を目的に市の開催を続けてきた。

会場では飯島町や中川村の踊りグループが考案した「高尾山音頭」が初披露されたほか、市場割大神楽保存会が伝統の獅子舞「悪魔祓(はら)いの舞」を披露。観光客などの目を楽しませた。

佐々木代表は「まずは自分たちが元気になることが大切。そうやって元気でいれば、自然と人は集まってくる。高尾山のご利益を持っていってもらい、ますます元気になってほしい」と話していた。 -

馬見塚蚕玉神社の例大祭盛大に

駒ケ根市福岡の馬見塚蚕玉神社で3日、例大祭があった。神社のある馬見塚公園には昔ながらの露店がずらりと並び、地元小中学生や高校生らによる吹奏楽演奏などが、訪れた家族連れなどを楽しませた。

祭りは五穀豊穣や地域産業の振興などを願い、同地区住民でつくる運営委員会(伊藤静雄委員長)と神社奉賛会が毎年開催しているもの。りんご飴やお面、射的など、懐かしい露店が多数並ぶなど、昔の祭りの雰囲気をそのままに残しており、地元だけでなく、地区外からも多くの人が訪れる。 -

箕輪町08年度予算執行方針説明会

箕輪町は30日、08年度予算執行方針説明会を同町の地域交流センターで開いた。町職員などに当初予算の概要や予算執行に当たっての留意事項を説明・指示した。

平沢豊満箕輪町長は予算執行に当たって次の留意事項を指示した。

◇窓口で相談に来た町民に「予算がないからできません」という対応は禁止

◇最少コストで最高品質の町民サービスの提供

◇コスト・スピード・チェンジ・サービスを意識した予算執行

◇事務事業を見直し、アウトソーシングなど民間活用

◇各課間の連携調整を強化し、全庁をあげた組織横断的な事業執行

◇職員一人ひとりの職務分担領域の拡大

◇町民の目線に立った事業の執行と協同の町づくりを進めるため、地域と十分連携し、事業を推進

◇事業の執行方法を見直し、コスト意識を持って、計画性のある事業執行

◇予算を使い切るという考えを排し(契約差金などの予算不用額については不執行としする)事業目的を達するためにより効率的な執行方法を考えて執行

◇建設事業について計画的な執行、事業の重点化、効率的な執行で建設コストを縮減

◇補助金・交付金は補助効果、補助先の効率化を十分精査し執行

◇委託については効率化のために積極的に外部委託を検討するとともに、委託内容を十分精査し、適切かつ効率的に執行

◇経常的経費については「枠配分方式」を継続し、原則として善年度当初予算額の95%以内で年間予算分を考慮し編成したので(5%削減ルール)年度中途の補正予算での増額は行なわないことを踏まえ、効率的に執行

◇職員の資質向上のため、職員研修を積極的かつ計画的に行なうべく、予算総務課所轄の「職員研修費」に集中計上したので、効果のある研修を行なう

◇地域住民の生活に影響のある緊急事項に対応すべく所要の予算を計上したので、関係課長は別に定めるところにより総務課長と協議し、効果のある執行をする

◇国の地方再生の補助金をどのように行政に取り入れ活用するかをそれぞれの担当の範囲で考える -

リトミック教室開講

箕輪町公民館の「おかあさんといっしょ リトミック教室・前期」が4月30日、町文化センターで始まった。19組の親子がピアノのリズムにのって体を動かしたり、パネルシアターを楽しんだ。

ピアノに合わせて体を動かしたり、カスタネットや鈴を使ってリズム感覚を育てる入門講座で、05年4月2日縲・6年4月1日生まれの子どもとその保護者が対象。辰野町で音楽教室を主宰する玉田恵美子さんが指導する。

第1回目の講座では、玉田さんが弾く「いとまきの歌」の緩急に合わせ、親子は手をつなぎ円になって歩いた。音楽が早くなったら、早く、遅くなったらゆっくりと、音がやんだら円の内側に置かれたフラフープの中に入る。低音を繰り返したら、床にゴロゴロ寝転がり、高音を繰り返したら後ろ歩き。

また玉田さんが「これは魔法の音。これから動物さんに変身」と言ってピアノを弾けば、子どもたちはウサギになってピョンピョン跳ねたり、カメになって四つんばいで歩いた。

リトミック教室・前期は5月14、28日、6月11、25日、7月3、17、31日に予定している。 -

南箕輪中学校でインターネット防犯講習

南箕輪村の南箕輪中学校は1日、インターネット防犯講習会を同校で開いた。全校生徒450人は防犯啓発ビデオの上映や伊那警察署員の話からインターネット犯罪に対する心構えを学んだ。

ビデオはネットオークション詐欺やフィッシング詐欺、ワンクリック請求、出会い系サイトでの被害などをドラマ仕立てで盛り込み、インターネット犯罪の多様性や危険性を紹介し、防犯を呼びかけていた。

「もし、こういった犯罪の標的にされたら、一人で対処しようとせず、回りの人や家族に相談すること」と 伊那警察署員。

堀田実校長は「疑うということは日本では悪いことだというイメージがあるが、良い悪いではなく必要なこと。自分の身は自分で守り、何かあったら相談する」と話していた。 -

市町村対抗駅伝 伊那市チーム結団式

第18回県市町村対抗駅伝競走大会と第4回県市町村対抗小学生駅伝競走大会(6日、松本市)に出場する伊那市チームの結団式が1日夜、市役所であった。参加選手や監督らが出席。北原明教育長からユニホームを受け取った選手らは、一致団結し、入賞することを誓った。

選手一人ひとりが意気込みを語ると、桜井健一監督が「選手たちの力強い意気込みが心強い。ここ数年は上位に入ってないが一昨年から順位を上げてきているので期待できる」とあいさつ。選手代表の飯塚光輔選手は「伊那市のたすきを全員でつなぎ頑張りたい」と決意表明した。

一般は松本城太鼓門を出発し、松本平広域公園陸上競技場に到着の8区間39・3キロコース、小学生は同競技場発着の一人1・5キロずつの4区間6・0キロコースで競う。前回大会の成績は一般が総合9位、小学生が同15位だった。

選手の皆さんの紹介は後報。

入賞を目指してたすきをつなぐ伊那市チームのみなさん -

大芝の湯・味工房 開館6周年企画始まる

南箕輪村の温泉施設「大芝の湯」と農産物加工販売施設「味工房」は2日、開館6周年感謝企画の初日イベントとして、来場者に石けんや甘酒をプレゼントした。感謝企画は7日までで、食堂メニューの特別価格提供や、手作りみそ、パンなどの割り引き販売などを計画している。

「大芝の湯」には開館の午前10時前に来場者約70人の列ができ、開館後、両施設を管理する村開発公社理事長の唐木一直村長が来場者に「天使の美肌石けん」などを無料で配布した。「味工房」では、関係者が甘酒の無料プレゼントで来場者を持て成した。

期間中、「大芝の湯」の食堂では、特別メニュー「えび丼」を600円で提供するほか、「えび天うどん」「えび天そば」をそれぞれ特価600円で販売。「味工房」では、日替わり企画で「おばちゃんみそ」、ミニクロワッサンなどを割り引き価格で提供する。

大芝の湯では村開発公社理事長の唐木村長が来場者へ石けんのプレゼント -

上伊那森林組合総代会

上伊那森林組合(井沢通治代表理事組合長)の第14回総代会は30日、伊那市のセミナーハウスで開いた。08年度事業計画や第3次中期計画(08-10年度)の樹立などを承認した。

08年度事業は、組合員の森林整備を進めるため役職員の研修や研究への参加・企画を積極的に進め、京都日吉町森林組合への実務研修、作業道整備研修、高性能林業機械の操作技術・メンテナンス研修などを実施。民有林整備に対しては支所ごと、あるいは役職員個々に数値目標を立て実行、検証する。本年4月からの「森林づくり県民税」の支援も有効活用し、これまで比較的整備が進まなかった里山の森林整備にも努める。

同組合は4期連続で多額の欠損金を計上し厳しい経営状況だったが、07年度は5期ぶりに219万5千円の剰余金を計上した。

08年度の損益計画では、事業総損益の収益9億2837万1千円、費用7億3244万3千円で事業総利益は1億9592万8千円。剰余金は238万7千円を計画している。 -

手良小1年生“調理室デビュー”

春の香り、よもぎ団子作り

伊那市の手良小学校1年生(25人、田畑孝江教諭)は2日、皆で摘んだヨモギを使ってよもぎ団子を作り、春の香りを楽しんだ。

「春探し」で学校周辺を探検した際に、ヨモギが生えているのを発見。家庭でよもぎ団子を食べたことのある児童がいたことなどから、料理をするため1日にヨモギ摘みに出かけ、スーパーのレジ袋に1人半分くらいずつ摘んだ。

この日は、1年生にとって記念すべき“調理室デビュー”。初めての調理実習のため、今回は栄養士の早川佳代さんが米粉とゆでてすりつぶしたヨモギを混ぜ団子に丸める直前の状態にまで下準備し、児童は若草色の生地を一口大に丸める作業に取り掛かった。

コロコロと上手に丸め中心を軽く押し、沸騰した湯の中へ。団子が最初の若草色から鮮やかな濃い緑色に変わると、「緑になった!」と次々に鍋の中をのぞいた。ゆで上がった団子はきなこをつけてさっそく試食。「おいしい」「ヨモギの味がする」とニコニコ顔だった。

児童は、よもぎホットケーキ作りも考えており、過日2年生が給食の時間に届けてくれたノカンゾウの料理のお礼をしたいという思いもある。ヨモギでどんな料理ができるかを調べ、次回はヨモギをゆでる作業から取り組む計画をしている。 -

【記者室】子どもの純粋な感性を見習え

伊那北駅前の小緑地を整備して美しくしようという活動が始まった。中心的に取り組むのは伊那小の5年夏組の児童。地元の住民も協力するが、どんな場所にするのかという具体構想は子どもたちに任せるのだという。

緑地は昔から知っているし今も時々前を通るのだが、いけすの水が汚いとか、ごみが落ちているとかを問題だと感じたことは皆無。ましてや自分の手で何とか美しくできないか竏窒ネどとは、ちらっとでも考えたことはない。子どもたちに比べて何と鈍感なことか。

児童らは自発的に清掃までしてきたという。大人はさまざまな利害ばかりで生きているが、彼らは「汚いからきれいにしたい」と素直にそれだけを考える。この純粋な感性を見習いたいものだ。(白鳥文男) -

TBM伊那工場しゅん工

原子力発電所用タービンブレードなど製造のティービーエム(本社宮田村、山田益社長)は2日、伊那市西箕輪の伊那インター工業団地に新たに建設していた伊那工場の第1期工事が完成したとしてしゅん工式と祝賀会を同工場で開いた。関係者約60人が出席し、玉ぐしをささげるなどの神事や機械の始動式を行って新工場の完成を祝った。山田社長は「昨年度は20万ピースの製品を生産し、本年度は25万ピースの見込み。仕事はいつも順調にいくとは限らないが、これからも努力していきたい」と述べた。

同社は受注増などで本社工場が手狭になったことから2年前、団地内の約45500平方メートルの用地を取得。鉄骨平屋建て、延べ床面積約6600平方メートルの工場棟1棟を建設していた。唐沢敏治副社長は「土地が広く、インターチェンジから近いことなどからここに決めた。今後さらに工場棟と管理棟1棟を建設する計画。宮田の工場は引き続き稼動していくが2、3年後には本社機能を伊那工場に移転したい」としている。

建設費、機械・設備費などの投資額は約20億円。 -

日中友好協会伊那地区本部定期大会

日中友好協会伊那地区本部(会長・小坂樫男伊那市長)は1日夜、08年度定期大会を伊那市美篶の信州伊那セミナーハウスで開いた。1年おきに実施している中国への訪問を10月ごろに行うことなどを盛り込んだ08年度事業計画・予算案を承認した。訪中時には伊那市と友好提携している北京市通州区の公園に、伊那市の花でもあるサクラの苗木を持ち込んで植樹する計画。小坂市長は「今のところ検疫の関係で難しいと聞いているが、せっかくの機会なので何とか持っていきたい」と話した。

本年度の新規事業として、中国からの帰国者支援の一環で月に1回ずつマレットゴルフや食事などを楽しんでもらう福利厚生に10月から取り組む。

正副会長、理事などの役員改選では全員の再任が承認された。 -

花の丘公園の八重桜、山桜が見ごろ

「高遠第二の花の公園」と位置づけられる伊那市高遠町東高遠の花の丘公園で、八重桜、山桜が見ごろを迎えた。中国から贈られたパンダ「ランラン」の死を悼み、名付けられた白花系の「ランラン」も咲く。6日ごろまで楽しめる。

「桜見本園」として広さ11ヘクタールに八重桜、山桜約100品種、2千本が植えられる。今、咲いているのはピンクのハナガサ、ベニシグレ、ベニユタカ、淡紅色のイチヨウ、フゲンゾウ、白系のシロタエ、ショウゲツ、黄色の桜ウコン、緑色の珍しいギョイコウなど。

同園の八重桜は400本で、代表品種カンザンは週末ころが満開になりそうだ。山桜オオヤマザクラは満開。

駒ケ根市の女性(69)は「花の色が違うから、それぞれ楽しめる。きれい。よくこれだけ植えたと感心する」と話し、園内をゆっくりと散策していた。

駐車場には多摩、三重、岐阜などの県外ナンバーの車も並び、県内外から夫婦や友だち連れなどが詰めかける。高遠城址公園の桜が終わったため、花の丘公園を訪れる人もいた。

公園は89年から、通年観光を目指し、区や老人クラブなど24の各種団体が高遠城址公園のコヒガンザクラと異なる品種の桜を植えた。入園無料。 -

ものづくりから・スエコ・スの意識を

宮田村の住民有志が中心商店街の空き店舗に開設する梅が里ギャラリー「手づくり屋」は、地球にやさしいリサイクルのものづくりを推進しようと取り組みを始めた。“エコ・くらぶ”会員を募り、「できることから取り組んでいこう」と考えている。

既に古布を再活用した「布ぞうり」の教室がスタート。町一区の主婦・市川明子さん(38)が指導する。

母親の宮沢福子さん(67)が編んでくれた布ぞうりの良さが気に入り、2年前から自分でつくるようになったという市川さん。「家にある布を気軽にリサイクルできる。健康にも地球にもやさしいですよ」と多くの参加を募る。

あらゆる創作活動の場として、作品を発表したり、教室を開いたりできる空間にしようと今春誕生したギャラリー。現在は村内をはじめ箕輪町から飯田市まで20人余が出品するが、リサイクルを意識した作品も多いことから、さまざまな“エコ”についてみんなで考えていこうと計画。

今後は古着のリフォームや、村福祉作業所「シンフォニー」と連携して廃油石けんづくりなども予定する。

「気軽にできることから意識を広げ、エコを発信していけたら」と同ギャラリー。教室は随時開催。問い合わせ、申し込みは三浦さん(TEL090・3142・3691)へ。

古布をリサイクルする「布ぞうり」の教室もスタート。楽しみながら意識を広げていこうと取り組みが始まった -

北荒井稲荷のウワズミザクラ見ごろ

駒ケ根市伊南バイパス上がり線と赤須東町線の交差点付近にある「北新井稲荷」境内ににある「ウワミズザクラ」の大木が見ごろを迎えている。白い房状になった小さなサクラの花々がひっそりと咲き、道行く人たちの目を楽しませている=写真。

バラ科サクラ属のウワズミザクラ。一見すると、サクラとは似つかない様相をしているが、房状に咲く一つひとつの花は、一般的なサクラの形をしている。山野の日当たりの良い場所を好んで生育しているが、街中でこれだけの大木に育つのは珍しく、樹齢は推測で80年以上だという。

この神社を所有する大沢清彦さん(56)=梨の木=「もともとは植えた木ではなく、古損木から生えてきたものがこれだけ大きくなったらしい。毎年5月の連休ごろに咲くが、今年は少し早い」と話していた。

もう少し日にちが経つと甘い香が放つようになる。 -

平成の大検地あと3分の1

伊那市と隣接する市町村境を歩く新市誕生イベント「平成の大検地」が残り3分の1になった。本年度中に周囲200キロを踏破する計画。

新市の誇るべき郷土の美しさを市民に再認識してもらい、広く全国に発信するねらいで、06年7月、仙丈ケ岳登山を皮切りに始まった。地区公民館などが企画した山行も含め、多くの市民らが参加。検地の際、参加者にのぼり旗「平成の大検地測量方」を渡し、頂上で記念撮影を依頼している。

残っている区間は鋸岳縲恟ヒ峠、火山峠縲恣件t近など。

上伊那の中高年でつくる市民登山団体「伊那百名山の会」(春日千定会長)はこのほど、戸倉山(標高1681メートル)を目指して山行。会員を中心に、約40人が新山峠、分杭峠、駒ケ根市中沢の3グループに分かれて戸倉山に登った。

駒止めの松周辺のミツバツツジ群生地ではピンク色の花が満開で、参加者は腰を下ろして「花見」を楽しんだ。ミツバツツジの保護やごみ拾いを兼ねた山行で、持参したなたやかまでツツジに覆い被さった枯れ枝などを除去した。

頂上では3グループが合流。青空の下、昼食を食べたり、アルプスを眺めたりと1時間ほどゆっくりて下山した。

春日会長は「自然保護活動を通じ、南アルプス世界自然遺産登録に向けてふさわしい里山にしたい」と話した。 -

【「地酒処叶屋」倉田克美さん・真美さん】

全国に根強いファンを持つフォークシンガーで詩人の友部正人を招いて5月18日、店を会場にライブを開く。

プロミュージシャンを呼ぶのは初めてではない。7年前にも友部と・ス七色の声を操る・ス実力派女性シンガー、おおたか静流(しずる)とのジョイント・コンサートを企画して大成功に導いている。あの感動をいつかまた竏窒ニの思いをずっと温めてきたが、店が今年創業40周年の節目を迎えることから、思い切って大好きな友部に久しぶりのライブ演奏を打診した。「実は演奏を…うちの店でしてほしいんですが…」と電話で恐る恐る切り出すと「面白そうだね。いいじゃない」と気さくに快諾。

「有名なミュージシャンなんだけどまったく気取らない。もともとストリートで歌っていた人でもあるし、今も小さい会場でよくライブを演ってる。もしかしたら、大きいホールよりも聴き手との距離が近い小さな所の方が好きなのかもしれないね」

◇ ◇

おおたか静流のステージを見て大感激し、何とかして地元でライブを竏窒ニ考えたのが8年前。何度も事務所に電話したが「スケジュールがいっぱい」などとはぐらかされ、なかなか返事をもらえなかった。思い余って手紙も何通も書いたが音沙汰はなし。むなしく数カ月が過ぎたある日、たまたま知人に誘われて見に行った友部のステージの打ち上げの席で「静流さんのライブの話が進まなくて」と思わず愚痴がポロリとこぼれた。それを聞いた友部の奥さんが「そういうことなら私に任せなさい」とその場で静流本人に電話をかけて話してくれた。後押しのかいあって、その後はとんとん拍子。たちまちのうちに話がまとまった。静流と知り合いだと分かった友部にも「ぜひ一緒に演って」と懇願し、首尾よくOKを取りつけた。

演奏会場は、ある程度の広さが必要だが当たり前の所ではつまらないからと、近くにある箕輪町の養泰寺にスムーズに決まった。だが一番の心配は「果たして客が集まってくれるか」竏秩B考えられる限りの人たちに声を掛け、新聞や雑誌などに告知を依頼したほか、民放FM局のイベント紹介番組にも生出演して自らの声でアピールした。経費を最小限に抑えるため、ポスターやチラシ、チケットなどは心得のある友人が制作。準備、運営にも友人、知人が全面的に協力してくれた。

そして迎えたライブ当日。予想を大きく上回る300人が集まり、会場の本堂は聴衆で埋まった。ライブも熱狂的に盛り上がって大成功。

演奏が終わり、興奮冷めやらぬ会場を後にする客が「最高のライブだったよ」と口々に掛けてくれる声を聞いた瞬間、こみ上げる感情を抑えきれず、2人で抱き合って泣いた。

◇ ◇

共に友人らとバンドを組み、ギター、ドラムス、キーボード、ボーカルなどを多才にこなす音楽マニア。

「音楽、特にライブと酒屋なんて変な組み合わせに見えるかもしれないけど、自分たちにとってはまったく自然。どっちも人と人との気持ちの通い合いがなければ駄目ってことじゃないかな。だからこそ、夢のようだった7年前のライブのあの感激をもう一度味わいたいし、店を通じて知り合った人たちや地元の人たちみんなに味わってほしい」

(白鳥文男)

5月18日午後4時開演。前売り3千円、当日3500円。定員50人。問い合わせは叶屋(TEL72・6479)へ。 -

南箕輪久保へ絵画寄贈

お世話になっている地域に感謝の意を表したいと、南箕輪村久保の元教員・丸山拓郎さん(85)と北殿の画家・有賀殿夫さん(74)が久保区へ日本画を寄贈した。1日、同区公民館へ飾り付けるため、山口守夫区長をはじめとする区関係者約10人が集まり2人に感謝した。

寄贈した絵画は「輝」との題名で、日本美術院院友の有賀さんが3年前、有賀峠のカラマツ林を題材に描いた横102センチ、縦115センチの大作。夕方の木漏れ日が晩秋の林を黄金色に染めた風景が見る人を魅了する。白色の壁と木の梁(はり)が剥き出しの同公民館の雰囲気に合っていると関係者から好評だ。

「長年、この区にお世話になっているので」と丸山さんが、中学校の教え子である有賀さんに話を持ち掛けたところ、両者の思いが一致。丸山さんは寄贈するに当たり、額縁を用意した。村の公共施設に有賀さんの作品が寄贈されるのは4カ所目。

久保区に絵画を寄贈した丸山さんと制作者の有賀さん -

柳沢集落丸ごと囲い込み

有害獣被害が深刻な中川村葛島の柳沢地区は07、08年度の2カ年事業で、イノシシ、シカ、サルから農作物を守るために、集落全体を侵入防止の防護柵で囲う。延長6・3キロのうち3月末までに約6割4キロが完成、地区内の農家は「今年は被害が発生していない」と、効果を実感している。

高さ2縲・・3メートル防護柵は、1・5メートルのワイヤーメッシュの上部に3000ボルトの電流が流れる電線、3本の並べたエレキネットを乗せた。ワイヤーメッシュの端は地中に折り曲げ、アンカーピンで止めるなど、持ち上げ、掘り下げによる侵入を防止した。

電源はソーラーを用い、碍子にスプリングをはめて切断防止を、電線には10縲・5メートル間隔でスプリングを入れることで、たるみによる漏電の対応もした。年間通電し、人が触ってもピリッとする程度で害がないが、動物が濡れた鼻で触れると、ショックは大きい。

サルの立木を伝っての飛び込みを警戒し、山林所有者の協力で片側2メートルの緩衝地帯の立木を無償で伐採した。

資材費は全体で2000万円、うち2分の1は国、県の補助、残りの地元負担は中山間地直接支払い金を積み立てた。設置費は地元負担のため、地区の共同作業で設置作業を進めた。

同地区は36戸、果樹、稲作が中心、ほ場は全体で約30ヘクタール。小渋川沿いの山林から侵入して来たシカ、イノシシ、サルのため、被害の多少はあるが、全戸が収穫の1割以上という深刻な状況だった。

事業推進に当った富永和典さんは「お年よりが丹精込めて作った野菜がサルにやられて、がっかりしている姿を見て、集落全体で何とかしなくてはと、柳沢集落営農組合に提案した。全員がなんらかの被害を受けており、全員一致で設置が決まった」という。

昨年8月、集落の南東方面から作業を着手し、3月末までに6割の設置が終了した。

富永さんは「リンゴの下枝がシカに食べられたり、タケノコを掘られたという話も聞かない。サルの被害も出ていない。効果はかなりあると実感している。完全に囲い込めば、効果は歴然となる。点検しながら、維持管理を進めたい」と話している。

村産業振興課の鈴木勝課長は「柳沢は農家比率が高く、ほとんどが被害を受けていることから合意が得られた。柳沢は昔から1つの集落だったため、まとまりもよいのでは」とも。 -

花の丘公園の八重桜、山桜が見ごろ

伊那市高遠町東高遠の花の丘公園の八重桜、山桜が見ごろを迎えた。中国から贈られたパンダ「ランラン」の死を悼み、名付けられた白花系の「ランラン」も咲いている。

八重桜、山桜約百種類のうち、今咲いているのはピンクのハナガサ、ベニシグレ、ベニユタカ、淡紅色のイチヨウ、フゲンゾウ、白系のシロタエ、ショウゲツなどのほか、黄色の桜ウコン、緑色の珍しいギョイコウも咲き約30種類の花が見られる。

また、同園の八重桜400本。八重桜の代表品種カンザンは咲き始め、週末ころが満開になりそうだ。山桜はオオヤマザクラが満開になっている。

) -

第1回長野県工芸美術選抜展

第1回長野県工芸美術選抜展が1日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。県内の工芸美術作家18人による多彩な作品約250点の共演に、来場者が関心を寄せ見入っている。

選抜展は、松本市で6年前に始まった美術工芸展公募展の関係者の中で、年々応募者のレベルも上がり仲間で選抜展をやってみたい、公募展は松本市在住・在勤者対象だが長野県に広げたい-などの思いで開催した。

陶芸、木工芸、漆工芸などに加え、工芸展では見ることのできない手描染色、和紙画、マクラメ、西洋陶芸、工芸盆栽など全11分野の工芸美術がそろった。将来的にプロを目指す人も含め、松本市を中心に伊那市、箕輪町などからも作家を選抜している。

代表の陶工・木村万岳さんは、「新しい分野を一緒にやり、見やすく楽しめるようにした。混ざり合うことは難しいが、皆さんの意欲が表れている」という。選抜展は、中央展に出品していく登竜門に-との思いもあり、「将来的には県内巡回展にして輪を広げたい」という。

会期は6日まで。午前9時縲恁゚後6時(最終日午後5時)。 -

伊那文化会館で「舞台うら探検隊 設備見学編」

伊那市の県伊那文化会館は29日、「舞台うら探検隊 設備見学編」を同館大ホールで開いた。家族連れ約120人が、普段見ることのできないオーケストラピットや奈落などを見学し楽しんだ。

舞台を身近に感じてもらうための企画。参加者は大ホール内の照明やスピーカーの位置を確認。舞台は奥行き20メートル、横20メートル、高さ24メートルあり、舞台空間の効果を生かすために通常見ている舞台よりはるかに広い空間になっていることも知った。

オーケストラピットの体験では、オペラでオーケストラが生演奏する想定で、参加者全員がピット内に入り、舞台から3・6メートル下がったオーケストラが演奏する実際の高さまで降下した。

そこで演奏者役、指揮者役を決め、演奏者入場、楽器のチューニング、指揮者入場、そしてホールに流れる音楽に合わせて演奏するまでを体験。指揮者の子どもが両手を振り上げて指揮し、演奏者がバイオリンを弾く様子などをまねると、ほかの参加者は笑顔で楽しんでいた。 -

KOZUE縲恟ス縲怎Rンサート

NPO法人クラシックワールド主催の上伊那出身の音大卒業生による「KOZUE縲恟ス縲怎Rンサート 響-音楽家による多彩な音の世界-」が25日夜、伊那市生涯学習センターホールであった。ピアノとマリンバの8人の音楽家がすばらしい演奏を披露した。

伊那市、辰野町、南箕輪村、中川村出身のピアノ7人、マリンバ1人。ショパンのソナタ3番第1楽章、プロコフィエフのソナタ6番第1楽章、ベートーヴェンのソナタ第8番作品13「悲愴」第2楽章、シェーの賛美歌195番「キリストにはかえられません」などを演奏した。

1人1、2曲の演奏で、作曲された背景や曲に対する思いを込めてステージで熱演。観客は演奏に静かに聞き入り、盛大な拍手を送っていた。 -

美篶青島の渋谷さん宅

家庭用にみそを手造り

昔ながらの方法でみそを手造りしている伊那市美篶青島の渋谷節男さん(68)宅で、今年もみそ造りが始まった。大豆30キロを用意し、みそ玉作りに精を出した。

渋谷さんの家では1度に2年分のみそを仕込むため、みそ造りは1年おき。今年が仕込みの年で、節男さんと妻の米子さん、米子さんの妹の唐木律子さんの3人が手分けして取り組んだ。

節男さんは庭先に用意した大釜で大豆を煮る役目。豆が煮上がると、物置に用意した大豆をすりつぶす道具に入れる。ミンチのような状態になった大豆を今度は米子さんと律子さんが四角い形に整えてみそ玉を作り、わらを敷いた台の上に並べていく。

長年みそを手造りしているため、「市販みその味は知らない。造るのは面倒だけど、家で造ったみそはうまいもんで」と米子さん。節男さんも、律子さんも、「香りが違う」「一味違う」と口をそろえる。

みそ玉は1週間から10日寝かせた後、カビを洗い落とし、麹と塩と混ぜ、おけに入れて寝かせる。3カ月ほど経ったところで、みそをもう1回ひき直し、再度おけに詰めて寝かせる。春ころに食べられるようになるといい、1年後の出来上がりを楽しみにしている。 -

地域と児童が伊那北駅前整備

JR伊那北駅前広場の景観を伊那市の北の玄関口にふさわしく美しいものにしようと、駅周辺の商店主などでつくる山寺活性化協議会(矢野昌史理事長)と近くの伊那小学校5年夏組(浦野孝文教諭、33人)は協力して広場のいけすと緑地の整備に動き始めた。1日朝、約50人が現地に集まり、児童らは草むしりやいけすの掃除、協議会役員は枝打ちや不要木を取り除くなどの作業に当たった。ヤナギやツツジは残し、生い茂っていた低木約30本を重機で撤去した。緑地の面積は約70平方メートル。参加者らは「意外と広くて思ったよりも大変」などと話し合いながら作業に汗を流した=写真。

夏組の児童らは昨年4月の社会科授業の一環でごみと環境について調べたことがきっかけで、駅前広場の状態に着目。「いけすの水が汚い」「ごみがたくさん落ちている」などの声が出る中、6月の伊那北高校文化祭「ペン祭」のいけす利用を考えるワークショップにも参加して問題意識を深めた。維持費などの問題からいけすを取り壊すこともあり得ると聞き、市長に手紙を書いて維持を嘆願したことも。「このままではいけない。自分たちで行動を起こそう」と10月からは自主的に週1回の清掃をする一方、協議会と駅前再生構想について話し合ってきた。

浦野教諭は「これからここをどんなふうにするのかは子どもたちに任せている。芝生を植えるとか、花壇をつくるとかのアイデアが出たが、地元の人たちと話し合いながら良い方向を決めていってほしい」と児童らの活動を温かく見守っている。

同協議会は昨年、付近に学校が多いことから駅周辺を学生の街と位置付ける「学生の街ビジョン」構想を立ち上げた。今回の作業はその最初の取り組みでもある。矢野理事長は「子どもたちの気持ちがうれしい。一緒に考えながら、市民みんなに愛される駅前公園にしていきたい」と話している。 -

県労連メーデー伊那中央大会

県労連系の第79回メーデー伊那中央大会が1日、伊那市であった。上伊那各地から15団体・約300人が集まり、大会会場の伊那市生涯学習センター「いなっせ」から伊那北駅前までをデモ行進。のぼりや手作りのプラカードを掲げながら「憲法改悪は許さないぞ」「後期高齢者医療制度反対」「自衛隊をイラクから撤退させよう」「憲法9条を守ろう」などとシュプレヒコールを上げながら通りを練り歩いた=写真。

大会では「すべての団体・個人の枠を超え、すべての労働者の力を結集して日本の平和と民主主義を守り、生活向上と権利拡大、人間らしく生きるために目標を実現させよう」などとするメーデー宣言を全会一致で採択した。参加者が登壇しての意見発表もあった。 -

駒ケ根高原一帯をサクラとカエデの名所に竏昼蘒P根高原「森と水のアウトドア体験広場」で記念植樹

駒ケ根高原一帯をサクラとカエデの名所にしよう竏窒ニ、「桜と楓の名所づくり実行委員会」(委員長・山浦義人駒ケ根市観光協会会長)が29日、駒ケ根高原東側にある「森と水のアウトドア体験広場」で記念植樹をした=写真。

植樹は10年前から始まった試みで、駒ケ根ライオンズクラブから多額の寄付が寄せられたことを受け、市観光協会、ライオンズクラブなどが中心となって進めてきた。当初は駒ケ根高原のほぼ中央に位置する大沼湖畔から始まったが、年を重ねる中で徐々にその範囲を広げ、今年は駒ケ根高原東側まで至った。

植樹には例年、市民団体の参加も募っており、今年は1956年に赤穂中学校卒業した同窓生でつくる「巳午(みうま)会」(小松昭作会長、会員約460人)が参加。5年ほど前に集めた母校への寄付金の残りで、カエデ25本を購入し、今回の植樹のために寄贈。また、駒ケ根ライオンズから13本、その他で12本のカエデが寄せられ、今年は全50本のカエデを植樹することになった。

巳午会の小松会長(66)=梨の木=は「カエデはカエデで秋になると素晴らしい。また、喜寿の時に集まるので、その時自分たちの木がどうなったか見に着たい」と話した。

これまでに植えられたサクラとカエデの合計は約1200本。今後は、駒ケ根高原のサクラの管理などに取り組む「駒ケ根大桜会」(中野啓次郎会長代行)の協力のもと、これまでに植えた木の育樹にも力を入れていく。 -

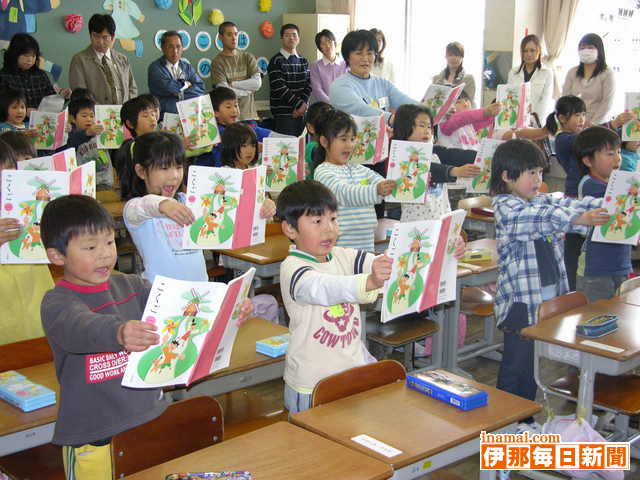

今年度初めての授業参観

宮田村宮田小学校は28日、今年度初めての授業参観を開いた。4月に入学した1年生も学校生活に慣れた様子で、参観した保護者は我が子の成長を実感していた。

1年1組は国語の授業。既に繰り返し読んだ教科書を暗記している児童も多く、大きな声で朗読した。

子どもたちの元気な学校生活に保護者たちは目を細めていた。 -

保科正之公生誕397年記念講演

伊那市観光協会主催の「保科正之公生誕397年記念講演」が29日、高遠町総合福祉センターやますそであった。直木賞受賞作家で伊那市ふるさと大使の中村彰彦さん、東京大学大学院教授の山内昌之さんの講演と2人のトークショーに会場を埋めた市民が興味深く聞き入った。

中村さんは「名君を育てた女たち」をテーマに生みの母お静、武田信玄の娘である見性院と信松院について話した。お静の実家、神尾家の悲愴な決意で生まれたのが幸松、後の保科正之で、出産にあたっては信松院が懐妊したお静を浦和にかくまったこと、見性院が600石のうち300石を幸松に与え、武田姓も与えて育てたことなどを話し、「武田家の誇りを持った姫君とお静の3人がタッグを組んで保科正之の幼少期を支えた。日本史の表面に出てこない、保科正之を育てた女性がいたことを知ってほしい」と語った。

山内さんは「世界の中の保科正之」をテーマに、「政治家としての哲学、リーダーとして学ぶところが多い」とし、軍事より民生を大切にする時代に入ったことを的確に捉えていたこと、逆転の発想を持っていたこと、飢餓対策で社倉制度を設けたこと、年金として老人に米を与えることを最初にしたことなどを挙げた。「美徳と、いい意味の頑固さを持ち、うそを言わない政治家だった。日本の近世史にこんな立派な政治家がいたことが嬉しかった。私たちがすぐに学べることはうそを言わない美徳」と話した。

298/(金)