-

プロの分析で検討も、3セク宮田観光開発の経営改革で村長答弁

宮田村の清水靖夫村長は6日の村議会定例会一般質問で、社長を務める村の第三セクター宮田観光開発の経営改革について「プロの分析の中で考えていく必要がある」と答え、何らかの形で外部の力を活用していきたい考えを示した。

清水村長は現状の経営状況を厳しく分析し「自覚やノウハウに欠け、弱体化している。5年後、10年後を見据え、改善計画も明確にしなければ」とも述べた。

同じく一般質問で、土地開発公社の土地保有額について聞かれた公社理事長を務める小林修副村長は「簿価と時価に差はない」と答え、把握する資産価値に誤りがないことを説明。2006年度末に10億800万円だった保有額は、売却により07年度末には9億6千万円に減るとの見通しも示した。 -

伊那弥生男子ソフトボール部 全国選抜大会へ

高校ソフトボールの第26回全国男子選抜大会(21縲・4日・静岡県富士宮市)に伊那市の伊那弥生が出場する。選手たちは「安定感のある守備」を武器に前回果たせなかったベスト8を目指し、毎日の練習に励んでいる。

伊那弥生は、昨年9月末にあった県大会の代表決定戦、飯山北を7竏・の5回コールドで下し、2年連続の全国大会出場を決めた。全国の舞台は各都道府県代表45チームが参加し、4日間のトーナメントを展開。初戦は九州の雄、玉名工(熊本)と対戦する。

チームが許した失策は県大会、同11月初旬の北信越新人大会の3試合を通じて1試合に1回程度。ドロップボールやチェンジアップなどの変化球が多彩な主戦で主将の原卓を中心に守備で試合の流れをつくる。「攻撃力は劣ったが、今年は守ってコツコツと点を加えたい」と小林光二監督は語る。

原卓主将は「守備が安定しているのでミスがなければ上位も狙える。相手は関係なく、自分たちのソフトボールが出来れば」と意気込む。 -

伊那市子ども会育成会連絡協議会表彰

伊那市子ども会育成会連絡協議会(畑房男会長)は3日夜、同市役所で年度末総会を開き、長年にわたり青少年健全育成に尽力してきた、美篶青少年育成会(畑房男会長)と御園青少年育成会の茅原等さん(45)、三井敦司さん(38)の2人を表彰した。

美篶青少年育成会は1979(昭和54)年の設立。12地区800人で構成し、ふるさと再発見、護身術講習会など特色ある取り組みを展開する。

茅原さん、三井さんは推進委員として2001年から6年間、PTA、区、公民館事業と連携し、花いっぱい活動、魚つかみ大会などの企画を通じて青少年育成に尽力する。

連絡協議会の畑会長は「青少年が健全に育たないと日本の未来はない。長い間ありがとう」とあいさつ。

美篶青少年育成会総務部長の福岡衛さん(53)は「先輩方が築いた伝統をつなげるため、これを契機にさらなる活動を推進したい」。茅原さんは「今後も子ども会、地域の活動に頑張っていきたい」。三井さんは「活動の中で地域や人のありがたみを感じた。これからも自分なりに努力したい」と話した。

伊那市子ども会育成会連絡協議会表彰を受ける表彰者 -

昔昔亭健太郎独演会

駒ケ根市出身の落語家昔昔亭健太郎=本名・箭内(やない)広光=さんを招いての第5回東伊那寄席が4日、同市の東伊那公民館で開かれた。同公民館と東伊那区社会福祉協議会主催。健太郎さんはNHKテレビの朝の連続ドラマのタイトルにもなっている『ちりとてちん』と、婚礼の余興で大失敗する『松竹梅』の古典落語2題を披露=写真。落語の後にはかっぽれも踊るなど、芸達者なところを見せた。

集まった約100人の人たちは健太郎さんの芸に「ああおかしい」などと言いながら、涙を流して大笑いしていた。

健太郎さんはサラリーマンを経て97年に故春風亭柳昇師匠に入門。その後師匠が亡くなったことにより、昔昔亭桃太郎師匠門下に移籍した。現在二ツ目。 -

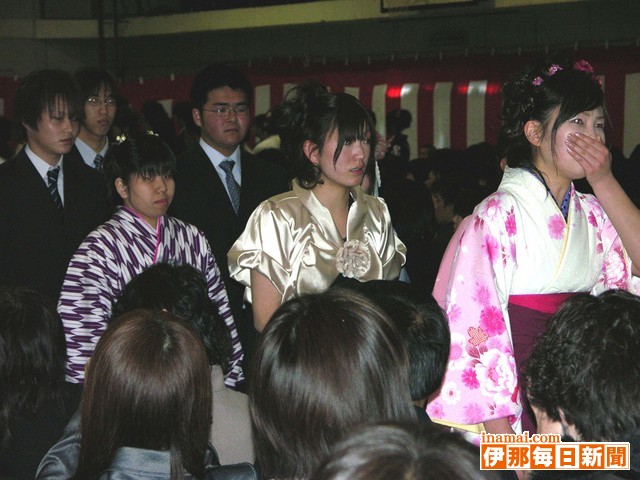

赤穂高卒業式

赤穂高校(米山明広校長)は5日、卒業証書授与式を行った。保護者、教職員、在校生らが見守る中を各クラスの代表生徒7人が壇上に進み出て米山校長から卒業証書を受け取った。卒業生代表の福沢なつ美さんは答辞で「多くの友人たちと出会えた素晴らしい3年間だった」と涙ながらに思い出を振り返った上で「これから新たな生活が始まるが、赤穂で培った精神力と行動力で乗り越えていきたい。どうかこれからも見守って」と述べた。

米山校長は「行く手には多くの困難や壁があるだろうが、悲観的にならず常に前向きに考えてほしい。誇り、気品、継続の3つの言葉をはなむけに贈りたい」と激励した。卒業生271人は保護者と在校生らの拍手に送られながら、3年間過ごした母校を静かに後にした=写真。

卒業生はほとんどが大学などに進学する。 -

伊那市の栄養教諭

駒ケ根市中沢

岩根美ゑ子さん(59)

学生の時、寝坊して朝のバスに乗り遅れそうになって「朝ご飯は食べない」と、家を出ようとした。しかし母は、玄関先まで朝ご飯を持ってきてくれた。そんな記憶がある。

「そういう家庭で育ったから、自分は朝食を食べないなんてあり得ない。でも今は、朝食を食べない子や、食べてもパンとジャム、ご飯とふりかけだけっていう子も多い。今の子どもたちは、食べ物が有り余っている中にあって、自分の体を守るためには何を食べたらいいのか分からないでいる。子どもたちには、こういう環境下で自分の体をどう守るかを伝えていくことが大切だと思っています」と語る。

伊那市立東部中学校の生徒や職員、約900人分の学校給食を預かる栄養職員。また、本年度からは伊那市の「栄養教諭」として、学校、家庭、地域における食育の推進に取り組んでいる。

学校栄養職員となって38年。食育の必要性はひしひしと感じてきたが、いざやるとなると、課題は山積している。当初栄養教諭に任命された時は「本当に自分で役割を果たしていけるのだろうか」と悩んだ。

しかし「大丈夫大丈夫、私たちもやるから」と仲間の栄養士16人が声をかけてくれた。

「それで自分も『よし、やってやろう』って思いが固まった。それにすごく助けられました」と振り返る。 -

県公衆衛生専門学校伊那校で卒業式

伊那市の県公衆衛生専門学校伊那校で5日、卒業式があった。保護者や在校生らに見守られる中、18人の卒業生が学校長の山崎宗広伊那保健所長から卒業証書と専門士称号を受け取り、2年間の思い出を振り返るとともに社会人としての一歩を踏み出すため、志を新たにした=写真。

昨年度浮上した公衆衛生専門学校の存続問題の中、本年度の卒業生は学業に励んできたが、関係者の県への働きかけの結果、伊那校は存続することとなり、喜びの中での卒業式となった。

山崎校長は「みなさんはこの2年間、医療従事者としての厳しさに直面する中、相手の思いに立って行動することを学び、人格的にも大きく成長したと思う。これからの仕事を通じて創造力と想像力、2つの力に磨きをかけ、いたわりの心を持ち、たくましく、堂々と生きていってほしい」とはなむけの言葉を送った。

また、在校生の小林亜早美さん(19)=富士見町=は「私たちにとって、先輩たちはあこがれであり、目標でした。これからの1年、少しでも先輩方に近づけるようにしたい」と語った。

さまざまな祝福のメッセージを受け卒業生の竹村慶子さん(20)=豊丘村=は「同じ目標を持つ仲間とともに、一つひとつの経験を乗り越えてこれた。これからは社会人として、今まで以上に苦しいこともあると思うが、学校での経験を思い出し、目標とする歯科衛生士に近づけるように頑張りたい」と語った。

本年度の卒業生の出身地は、上伊那11人、諏訪地域4人、下伊那1人、松本地域1人。進学する1人を除く17人の就職が内定しており、6人が上伊那地区内で就職する。国家試験の合格発表は25日。 -

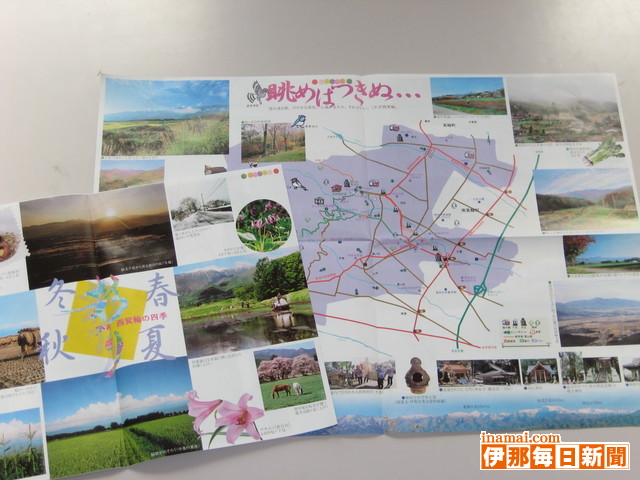

西箕輪ふるさと景観マップが完成

西箕輪ふるさと景観住民協定者会(小池知志会長)はこのほど、西箕輪地区から望むことができるさまざまな景観スポットを示した「西箕輪ふるさと景観マップ」を作成した=写真。

同会では、県の「景観育成特定地区」になるべく、現在その手続きを進めている。また、地区内の景観を保護する取り組みも展開しており、マップ作りもその一環。地区全体を把握するマップを通して、農村地帯の豊かな景観を改めて見直してもらおうと考えた。

マップはA2判で四つ織り。四季折々の美しい風景写真を掲載するとともに、マップに記した24カ所の光景が、地区のどこで見られるかを記している。この事業は県の地域発元気づくり支援金の採択も受けている。

マップ作りを進めてきた山口通之さんは「まずは地区の人たちに西箕輪の景観の素晴らしさを改めて知ってもらいたい。また、外から来る人にもこの地域の良さを知ってもらえれば」と話していた。

マップは5千部発行しており、西箕輪地区に全戸配布するほか、市内の公共施設などへ配布する。 -

西箕輪ふるさと景観住民協定者会、目標達成のために再度同意書を発送し、3月下旬に県へ申請

県の「景観育成特定地区」への指定を目指す伊那市西箕輪の「西箕輪ふるさと景観住民協定者会」(小池知志会長)の代議員会が4日夜、西箕輪支所であった。県への申請に必要な3分の2以上の同意書署名を集めるため、昨年11月から地区内外の地権者に署名を求めてきたが、第1次集計とする2月25日現在で、目標数までわずかに及ばなかったため、今後、提出率の悪かった区の住民に再度理解を求めるとともに区未加入者などにも署名を求め、目標をクリアし、3月下旬を目標に県に申請する。

2月25日現在、対象者となる1789人のうち、1085人から同意書を回収することができた。しかし、県への申請には対象地区内の地権者3分の2以上の賛同が必要で、人数にしてあと114人分、不足している。また、面積でも3分の2以上が要件となっており、41ヘクタール足りない。

主な要因としては、新興住宅地の多い地域での回収率が低さ、地区外居住者で、西箕輪地区に土地を保有している人が全体の約3分の1を占めていることなどがある。また、昔から同地区に住んでいる人が多い区では関心が高い一方、若い世帯、新しくこの地に移り住んできた人の多い区では関心が低いというのが現状のようだ。

しかし、目標達成までにはあとわずかなため、同協定者会ではこれまで同意書署名を求めてこなかった会社、社宅、区未加入者などにも署名を求めるほか、回収率が50パーセント未満の地区などで再度理解を求め、目標達成を目指すこととなった。

最終的な集約は今月19日を目途とする。

景観育成特定地区の指定を受けると、地域住民の意向に応じた景観育成が可能となるが、現在のところ、県内で指定を受けた地域はない。西箕輪地区の指定が実現すれば、県内初の景観育成特定地区が誕生する。 -

助産院開院に助成する方向で検討

小坂市長は5日、産婦人科医師不足に伴い、助産院開院に対して助成する方向であることを明らかにした。市議会で、助産院との連携・支援施策について中村威夫議員の一般質問に答えた。

小坂市長は、3月末の昭和伊南総合病院(駒ケ根市)の産科診療休止を受け、伊那中央病院で施設改修を進めている現状や、上伊那の産科医療の連携体制などを説明。伊那中病は4月、産婦人科医師が1人増え、5人体制となるが「各医療機関が役割分担し、上伊那全体で医療を守っていく必要がある」とし「産科医療の連携体制で、正常分娩は助産院でも取り扱うことができることを地域住民に広報し、協力をお願いしている」と述べた。

市内の助産院は1カ所あり、1カ所で開院準備しているという。

助成は開院に際しての施設や備品で、今後、開院する人の希望を聞いて検討する。

院内助産院の開設は「可能かどうか研究していく必要がある」とした。

また、24時間対応している伊那中病の地域救急医療センター専従医師が4月に4人から3人に減るため「救急医療を続けていくことができない切羽詰った状態」。救急医師の確保について、関係市町村長、県議を含めて県へ要請していきたいとした。

小坂市長は「公立3病院が共倒れになり、第2次、第3次医療が崩壊してしまうと危機感を持っている。3病院の病院事業をどうやっていくのか、上伊那広域連合含め、検討していく必要がある」と述べた。 -

むらづくり講演会

南箕輪村はこのほど、むらづくり講演会を村民センターで開いた。医療法人清泰会滝沢病院の吉田朋孝院長が「メンタルヘルスについて縲恊Sの健康を維持するために知っておきたいこと縲怐vをテーマに、心の問題について正しい知識を身に付け、メンタルヘルスの維持のため笑うことの大切さを話した。

メンタルヘルスは、心の健康を増進し心身ともに充実した健康な状態を目指すことで、精神科では、普通の環境で普通の人が出会うストレスとの関係で生じる問題を扱う分野であることを説明。

基本は個人レベルでのメンタルヘルス、家族内(学校、職場)でのメンタルヘルス、専門家への相談で、個人レベルでの予防法として「ストレス関連疾患をはじめとした精神疾患の知識を身に付け、自分の性格傾向を知った上で、オン(職場、ストレスの蓄積)とオフ(プライベート、ストレスの解消)とのバランスを保つことが大切」と話した。 -

上伊那北部消防連絡協議会総会

上伊那北部消防連絡協議会(会長・宮島忠夫南箕輪村消防団長)の07年度総会はこのほど、南箕輪村役場で開き、07年度事業報告や08年度役員選任、事業計画案などを了承した。

同協議会は辰野町、箕輪町、南箕輪村の3消防団で組織する。

07年度は、大芝公園での水防訓練、幹部訓練、ラッパ訓練、県ポンプ操法大会激励会、正副分団長研修などの事業をした。

08年度の会長は、箕輪町消防団の平沢久一団長。事業計画は5月の水防訓練と幹部訓練、ラッパ訓練、正副分団長研修など。08年度会長の平沢団長は、「3団が仲良く手を取り合って活動していきたい」とあいさつした。 -

施政方針、中川村

中川村の曽我村長は5日開いた村議会3月定例会で、08年度当初予算上程に当っての村政運営の基本方針を示した。「『地方再生対策費』の創設により、地方交付税は3年ぶりに増加になる。村長任期残り1年余となり、これまで進めてきた計画を完成させることを主眼に、09年度の過疎債の期限を見据え、村の将来負担をできる限り抑えるため、過疎債の活用可能な事業を積極的に織り込んだ」と編成方針に触れた。

予算総額については一般会計で31億2千万円、特別会計7会計を加えた全会計で45億8775万円を計上し、一般会計では0・1%200万円減、全会計では10%減、医療制度改革によるもの-と説明。

重点・新規事業については▽村50周年記念事業(式典、祝賀会、記念誌発行など)▽チャオ活性化事業(天竜ふれあい公園整備、ふれあい公園線改良事業)▽少子化対策・子育て支援事業(片桐保育園の耐震補強大規模改修、妊婦一般健診の公費負担拡大)▽安心・安全のむらづくり(防災行政無線設備のデジタル化、防災計画策定、緊急情報配信システムの整備)▽教育設備の充実(理兵衛堤防調査、報告書作成、学校、体育施設の整備)▽道路改良(中央清水線、中組下平線)▽産業、観光の振興、定住促進(望岳荘の整備、空家活用推進事業)-などとした。

また、公債費は6億5870万円で、前年比1477万円減。08年度末の村歳残高は39億8833万円で07年度末より1億8500万円の減少になる見込み。08年度に実質公債比率は18・9%に低下すると推計している-と説明した。 -

【記者室】「今日だけは無事故で」

箕輪町交通安全協会の総会で表彰された受賞者の代表が、免許を取得した当時に聞いた「今日だけは無事故で」という言葉の重みをだんだんに感じ、受賞を機に若い人たちに機会があれば話をしたい-と謝辞を述べた▼07年の町の交通事故発生件数は104件で前年より22件減少。死亡事故はゼロで、傷者も26人減少した。長野県全体でも07年は前年より事故件数が643件減り、死者は7人減、傷者は965人の減だった▼交通事故が減ったことは、とてもうれしい。でも、まだまだ事故はある。安全運転を意識してはいるものの無事故を自分に言い聞かせてハンドルを握っていることは少ない。今日から始めよう。「行ってきます」の後に「今日だけは無事故で」を。(村上裕子)

-

駅伝応援用たこを美篶小学生に披露

伊那市の美篶小学校に3日、美篶青島区の矢島信之さんが訪れ、23日の「春の高校伊那駅伝」応援用に作ったたこを児童たちに披露した。

美篶区長会と青島区は「春の高校駅伝を盛り上げていきたい」との思いから駅伝当日に出場校の校名の入った応援たこ15枚を大会コース沿いの青島区の田んぼで揚げる。たこは発案者の矢島さんが製作。縦90センチ横60センチでそれぞれに「高校伊那駅伝」の文字や、招待校11校、地元校3校の校名などが書かれている。また校名の隣には「1区1校応援」として、区名などが入っている。

今回、美篶小学校の児童たちに応援だこを披露したのは、児童たちに自分の住む区が応援する高校のことを勉強してもらいたいため。

矢島さんは児童たちに同駅伝やたこ揚げについて話し、「ぜひお父さんやお母さんと応援に行ってもらいたい」と呼びかけていた。

会が終わったあと、矢島さんに「どうやってこんなにきれいに字を書いたんですか」と質問する児童もいた。

春の高校伊那駅伝応援たこは7日から21日まで伊那市役所ロビーに展示される。 -

長野県水墨画協会南信地区会員展

県伊那文化会館で6日、長野県水墨画協会南信地区会員展が始まった。長野県水墨画協会(下平瑞雲会長)主催。南信地区会員(会員数約180人)の作品約100点を展示。9日まで。

長野県水墨画協会は、長野県芸術文化総合フェスティバルに合わせて、各地区で会員展を開いている。

協会理事の中原知得さんは「県展は水墨画のため色を使った作品はないが、南信地区会員展は墨彩画ということで、色を使った作品もある。県展とはまた違った雰囲気を見てもらいたい」と話す。

午前10時縲恁゚後5時(最終日午後4時まで)。入場無料。

同展では出展作品の中から10点を優秀賞に選んだ。

受賞者は次のみなさん

▽「秋景」石野清香(茅野市)▽「太古ロマン」牛山和雄(下諏訪町)▽「寝覚の床」小口民江(岡谷市)▽「いこいの里」小林真一(下諏訪町)▽「木立」萩原秀美(岡谷市)▽「阿寺渓谷」磯谷吉五郎(岡谷市)▽「霧のブナ林」塩沢容子(飯島町)▽「白牡丹」小林城佳(飯田市)▽「渓流」秦広美(高森町)▽「夏苑」伊藤武子(飯田市)竏秩B -

全国農業青年意見発表大会で宮田村の杉山さんが準優勝

第47回全国青年農業者会議農業青年の意見発表大会で、宮田村中越区の杉山栄司さん(32)が準優勝にあたる農水省経営局長賞を受賞した。大阪からIターンで就農した経過にふれながら、世話になった人々への感謝の想いも込めて発表した。

昨年あった県大会、関東ブロック大会で最優秀賞を獲得した杉山さん。地区代表となり、他の各地の農業青年7人とともにこの日の全国大会に臨んだ。

「私の想い」と題し、リンゴ栽培にかける想いと周囲の支えで今があることを7分間の発表に凝縮。

「農業を志したり、自分の道を探している若者のヒントにもなるよう発表しました」と杉山さんは本番を振り返った。 -

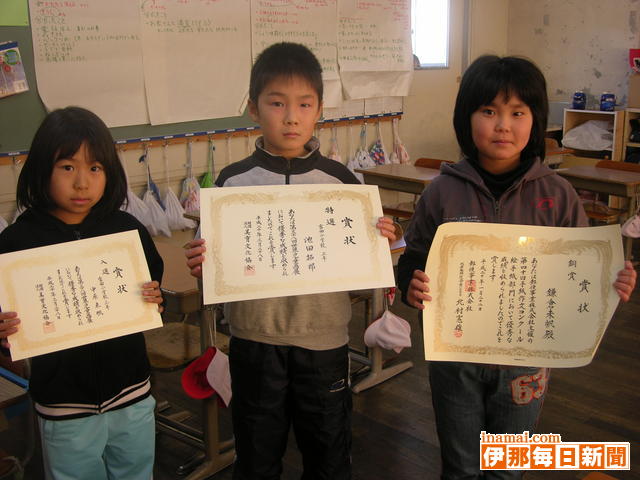

宮田小3年の3人が世界児童画展、郵便絵手紙コンテストに入賞

宮田村宮田小学校3年の池田拓郎君が美育文化協会主催の世界児童画展で特選、同じく中原未帆さんが入選した。また郵便事業会社主催の手紙作文コンクール絵手紙部門で、同じく3年の鎌倉未帆さんが全国の審査で銅賞に輝いた。

池田君は梅わりをしている自分の姿を、中原さんはイノシシを見学に行ったときの様子を、それぞれ版画にした作品で受賞した。

鎌倉さんは絵手紙で受賞したが「色を塗る時が一番楽しい」と話していた。 -

村議会定例会開会、議員報酬5%減額継続へ

宮田村議会3月定例会は5日開会し、村は総額32億9千万円にのぼる2008年度一般会計予算案など24件を上程。そのうち理事者三役と議員の給料減額を継続し本年度と同じにするための改正条例案など5件を可決した。残る議案は最終日の12日に採決する。

村条例規定額から5%減額している議員報酬については、村特別職報酬審議会が他町村の状況などを加味するなかで、規定額に戻すよう村長に答申。しかし、同議会は「村民の理解が得られない」などとして減額を継続するよう村長に申し入れていた。

施政方針で村長は新年度予算に掲げた子育て支援、環境配慮、効率的効果的な行政経営推進を改めて説明。

昨年新たに就いた白鳥剛教育委員長は教育方針を話し「地域に根ざした教育を伝承し、発展させる。一村一校の特徴の良さを活かし、次代につなげるにはさらに村民の支えが必要」と述べ、規律規範などを教える家庭での教育力を充実させたいとも語った。 -

東部火災予防運動パレード

「春の火災予防運動(1縲・日)」期間中の2日、伊那市消防団の高遠町、長谷地区の消防団員が両地区内を消防車両でパレードし、地域住民に防火を呼びかけた。団員約30人、車両7台が出動し、約5時間かけてコースを回った。

高遠町総合支所であった出発式で、伊東義人総合支所長が「地域の皆さんの防火意識を高め、火災が発生しないことを祈る」とあいさつ。田畑安彦団長は「意識づくりが地域の安全をつくる。皆さんの広報活動が大きな力になる」と話した。

高遠消防署によると、無火災期間は高遠町地区が9カ月、長谷地区が2年3カ月。

高遠町総合支所を出発する消防車両 -

箕輪町赤十字奉仕団 08年度幹部任命式

箕輪町赤十字奉仕団の08年度幹部任命式は2日、同町役場で行われた。日赤箕輪町分区分区長である平沢豊満町長から、委員長や15分団正副分団長の計39人が委嘱を受け、奉仕団員の責務や活動などを学んだ。

平沢町長は幹部一人ひとりに委嘱書を手渡し、「真心のこもった皆さんの活動に町民2万6千人が期待している。明るく楽しい、安心安全な町になるよう力添えをお願いする」と訓示した。

三役紹介で渕井広子委員長は「一人ひとりの力は小さいが、力を合わせれば住民の力になると思う。ボランティア、博愛の精神で活動に努め、地域が平穏無事に過ごせることを祈っている」とあいさつした。

奉仕団員の責務については、元箕輪消防署長で日本赤十字社県支部指導員の福島朝雄さんの話があった。

本部役員は次の皆さん。

▽委員長=渕井広子(三日町)▽副委員長=鬼窪松枝(北小河内)伊藤寛子(沢)▽委員=小林慶子(下古田)市川美知代(松島)御子柴芳美(木下)▽監事=中村豊子(福与)伊藤敦子(長岡)

平沢町長から一人ひとり委嘱書を受け取る役員ら -

県ソフトボール協会役員総会

県ソフトボール協会の2008年度役員総会は2日、伊那市生涯学習センターで行い、小坂樫男伊那市長を会長に再任するなど、来年度事業計画、予算など6議案を原案通り可決した。

08年度事業計画によると、9月6縲・日、伊那市で50歳以上の男子による全日本実年大会の全国大会を開催する予定。このほか、役員改選で児童のソフトボール普及に努める「小学生委員会」の新設を報告、本年度活躍したチームなどを表彰した。

表彰を受けたのは次の皆さん。

【日本ソフトボール協会】▽功労賞=松本守博、丸山直子

【県ソフトボール協会】▽協会表彰者=古沢賢二、木下貞昭、中村朝雄、春日要▽優秀チーム賞=KOA、松本大女子、信州大男子、松代中、高瀬中、八幡フラッパーズ、川田レインボーズ▽優秀選手賞=伊東摩耶(松本大)秋山清博(伊那シニア) -

上農園芸科学科の生徒が卒業式に向け、コサージュ作り

卒業式を翌日に控え、南箕輪村の上伊那農業高校園芸科学科観賞植物コースの3年生13人が4日、生花のコサージュ作りに取り組んだ=写真。生徒らは、同校で学んだ仲間への思いを込め、約50個のコサージュを制作。卒業式当日は、園芸科学科の生徒41人と各学科の担任がこのコサージュを胸につけて式に臨む。

授業の中でフラワーアレンジメントなどを学習してきた観賞植物コースの3年生によるコサージュ作りは、数年前から続く卒業イベントの一つ。式の場を華やかにするとともに、これまでの学習の成果を当日来場する保護者らに見てもらうことなどを目的としている。

生花はその年の生徒らの希望に応じて変えているため、毎年出来上がるコサージュもさまざま。今年は淡いピンク色や黄色のポンポンギクに、春の訪れを告げるモモの花を添え、レモンリーフでまとめることになった。

集まった生徒らは、友人の胸にコサージュを当ててみるなどして、形を調整。ともに学んだ仲間との最後の作業を楽しみながら、一つひとつ丁寧に創り上げていた。

作業に参加した3年生の一人、伊久間友美さん(18)=南箕輪村=は「いざ自分が作ってみると『卒業するんだ』という実感が湧いてきた。卒業式は学校に来る最後の日なので、みんなと仲良く過ごせたらいいなと思います」と話していた。 -

伊那市立図書館の利用者カードデザイン展

伊那市立図書館の図書館利用カードの新デザインの候補作品を集めた展示は13日まで、同伊那図書館1階広域情報コーナーで開いている。市内外の186人から応募のあった199点を展示。展示期間中、同図書館や分館(一部)、高遠町図書館で利用者による投票を受け付けている。

作品の応募は小学生が中心。199点のうち100点は、昨年11月に伊那図書館を見学した伊那小1学年の作品で、図書館での思い出を絵にしたり、自分の好きな動物や昆虫を描いたりしている。このほか、高遠城址(し)公園の桜の写真やコンピューターによる絵なども並ぶ。

伊那、高遠町図書館、各分館を連携させる「図書館システム」の導入を契機に、カードデザインを一新する。投票は一人、1作品につき1回まで。投票の多かった作品を市教育委員会などが最終選考し、新デザイン2点を決める。4月から新カードの発行を始める予定だ。

平賀研也館長は「こんなに応募があってうれしい。今後も定期的にデザインを募集し、自分で図書館をつくっていくパターンの一つになれば」と話している。

入場無料。10日は休館日。午前10時縲恁゚後7時。

図書館利用カードの新デザイン候補作品を展示 -

子ども消防体験教室

消防署の活動について理解を深めてもらおうと駒ケ根市の伊南行政組合消防本部北消防署(米山覚署長)は1日、子ども消防体験教室を開いた。管内の駒ケ根市と宮田村の6小学校から2人ずつ、計12人の5年生児童が参加し、放水体験をしたり消防署や消防車の見学をしたりした。

児童らは駒ケ根市下平の農村環境改善センター「一心館」の駐車場で放水を体験した。署員らに手伝ってもらい、防火服とヘルメット、手袋を身に着けると「重い」と大騒ぎ。「放水始め」の合図とともに、構えたホースから水が勢いよく飛び出すと、最初は狙いが定まらずに戸惑った様子だったが、すぐに慣れて放水体験を楽しんだ=写真。児童らは「簡単そうに見えたけど、こんなに力がいるとは思わなかった」と笑顔で話し合っていた。 -

駒工卒業式

駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は4日、卒業証書授与式を行った。機械、電気、情報技術各科の代表が進み出て本間校長から卒業証書を受け取った。

本間校長は「本校での貴重な体験でつちかった力を生かして地道な努力でハードルを乗り越え、将来は各分野で中心的な存在として活躍されることを期待する」とはなむけの言葉を贈った。

在校生代表の川頭匠君は送辞で「夢と希望を絶やさないで。時には母校を訪れて後輩を励ましてほしい」と述べた。

卒業生104人は在校生と保護者らの拍手に送られながら、3年間過ごした母校を静かに後にした=写真。

卒業生は機械科35人、電気科38人、情報技術科31人で、卒業後の進路は大学などへの進学と県内外への就職がほぼ半数ずつ。 -

宮田村議選、南割区の新人城倉氏が出馬表明

任期満了に伴う25日告示、30日投開票の宮田村議選に、新人で南割区の会社役員城倉栄治氏(52)が出馬する意向を明らかにした。「議員は住民の代表として選挙でこそえらばれるべき」として、地域の声を村政に活かしたいと話す。同氏の表明により、4日現在で立候補予定者は定数を1人上回る13人となった。

「村の限られた財政をいかに効率的に使うか目を光らせる。住民一人ひとりが協力できることも同時に考えていきたい」とも述べ、地域と行政の協働推進に意欲を示す。

遊休農地の担い手でもある村の壮年連盟委員長を務め、現在は同相談役。 -

上伊那地域医療問題懇談会が総会

市町村長や医師会代表者らで構成する上伊那地域医療問題懇談会の総会が4日、駅前開発ビル「いなっせ」であった。産科医療の公立病院での妊婦健診について、4月から昭和伊南総合病院(駒ケ根市)で週3日、辰野総合病院(辰野町)で週4日行うと報告があった。

安心して出産できる体制を確保するため、産科医療の連携として、拠点病院に伊那中央病院(伊那市)を位置づけ、各医療機関で「妊婦健診」「妊婦健診・分娩(ぶんべん)」「妊婦健診からハイリスク分娩」の取り扱いをそれぞれ担うこととした。

公立病院の妊婦健診は、辰野病院が2月初旬から、非常勤医師により段階的に取り組んでいる。

3月末で産科診療を休止する昭和病院は、伊那中病に4月、産婦人科医師が1人増えて5人体制となることから、週2日、出向くことになるのではないかという。

会長の小坂伊那市長(上伊那広域連合長)は「地域住民の医療を守るため、知恵を出し合い、県と相談したり、木曽と連携を図り、クリアしていかなければならない」と話した。

伊那中病の地域救急医療センター専従医師が4月、4人から3人に減る見込みで、第1次医療から救急処置が必要な第3次医療までのすみ分けをしなければ、救急体制が組めないと報告もあった。

委員から「上伊那全体で、今ある医療資源を有効に活用していくことを考えなければならない」「上伊那周辺地域との連携も模索していかなければならない」などの意見が挙がった。 -

箕輪町議会が全国町村議会特別表彰受ける

箕輪町議会が、07年度全国町村議会表彰で特別表彰を受けた。各都道府県町村議長会推薦による40市町村のうち特別表彰は4町村。4日に開会した町議会3月定例会に先立ち、上島貞一議長が披露した。

全国町村議会表彰は本年度、表彰制度を改正し、議会の改革・活性化に努め業績のある議会を各都道府県から推薦し審査委員会で審査し表彰することにした。

全国から40議会の候補推薦があり全部の表彰決定の後、(1)住民にみえる議会(2)議会本来の役割を積極的に果たしている議会-の2点を審査方針の重点に特に優れた実績を持つ4議会を特別表彰として表彰した。箕輪町議会のほか北海道栗山町、山形県庄内町、鹿児島県さつま町。

箕輪町議会は、委員会全面公開、対面式、一問一答方式など他町村との共通の工夫のほか、懇談会年5回(団体)開催、模擬議会開催、議長を除く全員が毎回質問、月1回定例協議会で意見交換・討論・勉強会開催、議会活動特別委員会で議会改革を検討するなどユニークな取り組みが評価された。

上島議長は、「議会活動の活性化に積極的に努められ退任された先輩議員の皆様、その意を受け継ぎ特別委員会を設けてさらなる改革・活性化に努めた現職議員の皆さんの努力、町当局や町民の皆さんなど多くの皆様のご支援、ご協力のたまもの」と感謝。「栄誉を汚すことなく、これを契機に町民の皆さんの期待、負託にこたえるべく、さらなる議会の改革・活性化のため議員の皆さんの努力をお願いしたい」と述べた。 -

箕輪町議会3月定例会開会

箕輪町議会3月定例会は4日開き、町が07年度一般会計など補正予算案6件、08年度一般会計など予算案8件、条例案16件など34議案を提出した。公共下水道管きょ埋設工事の変更請負契約、長野県後期高齢者医療広域連合規約の変更、人事案2件の計4件を即決した。

人事案件は、固定資産評価審査委員会の委員選任で三日町の浅野忠彦さん(68)、人権擁護委員の推薦で三日町の春日孝江さん(58)。

07年度一般会計補正予算案は、歳入歳出総額から各9229万7千円を減額し、総額をそれぞれ87億8995万円とする。歳出の主なものは役場南町道6号線歩道アーケード手すり設置工事135万円、長田保育園の改修工事など262万2千円、箕輪中部小学校の手洗い・給湯設備設置工事315万円など。

08年度一般会計予算案は、歳入歳出総額がそれぞれ83億4900万円。07年度当初予算に比べ2100万円、0・3%増額となる。

08年度の施政と予算編成方針について平沢豊満町長は、「08年度の施策展開の理念は、人口3万人程度の規模の強みを生かしたまちづくりを推進すること」とし、町の将来像である『人・地域が輝き創造と活力あふれるまち箕輪』の実現に向け、「選択と集中により、幼児から中学生まで一貫した一味ちがう箕輪の子ども育成事業など7つを重点施策として、箕輪町に住んでいて良かった、ぜひ住んでみたい21世紀型のまちづくりを町民の皆様と一体となって積極・果敢に推進していく」と述べた。

予算編成については、「行財政改革を引き続き強力かつ着実に実行し、町民参画・協働の推進を図り、町に住む皆さんの目線に立った行政経営を進めることが重要。限られた財源を効率的かつ戦略的に活用すべく、第4次振興計画の着実な実行など5つの基本方針と最小コストで最高品質の町民サービス提供など11の基本姿勢と進め方、7つの重点施策によりメリハリをつけた」と説明した。

陳情は次の通り。

▽「鳥獣被害防止特措法」関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等意見書提出に関する陳情▽森林環境税の創設と森林・林業・木材関連産業政策の充実を求める陳情▽老人医療費給付事業の継続を求める陳情書▽保険業法から共済制度の適用除外を求める陳情書▽農業委員会の必置規制の堅持に関する陳情書

1512/(月)