-

SO冬季世界大会に伊東さん出場

来年1月に韓国で開かれるスペシャルオリンピックス冬季世界大会に箕輪町在住の伊東宏晃さんが出場します。

18日は伊東さんら4人が箕輪町役場を訪れ、平澤豊満箕輪町長に出場報告をしました。

スペシャルオリンピックスは知的障害者の社会参加をスポーツを通じて支援する国際組織で、4年に一度夏と冬に世界大会を開いています。

伊東さんはフロアホッケーの日本代表チームの選手として初出場します。

ゴールキーパーなどを務め、チームの中心的な存在だということです。

スペシャルオリンピックス冬季世界大会は来年1月29日から韓国で開かれます。 -

高遠北小児童が高遠辛味大根の試食

伊那市の高遠北小学校の3年生は、自分たちが収穫した辛味大根で高遠そばを19日試食しました。

19日は3年生10人が伊那市職員から指導を受けてそばを打ちました。

高遠北小3年生は、地域の特産品や農業を学ぼうと社会科や総合学習の時間に辛味大根の収穫などを行ってきました。

高遠そばは、辛味大根、焼き味噌をあわせたからつゆに麺を付けて食べるのが特徴です。

19日は、めんつゆにすりおろした辛味大根を入れて味わっていました。

そば打ちを指導した伊那市の職員は、「これをきっかけに子ども達が地元のそばや辛味大根に興味を持ち、次の世代に受け継いでいってほしい」と話していました。 -

高校で次のステップに

上伊那の中学生が活躍する硬式野球チーム伊那ファイターズの第32期生の卒団式が16日箕輪町で行われました。

今回卒団するのは、東部中、伊那中、南箕輪中、西箕輪中、春富中の3年生12人です。

保護者などが見守る中、一人一人名前が呼ばれ、卒団生が入場しました。

三澤良男会長は、「伊那ファイターズで学んだことは、自信になる。次のステップで活躍してください」とあいさつ。

登内英夫代表は、「野球を通じて勝負の世界を実践してきた。人生の中で一番大事なことを学んだ」と激励しました。

この後、登内代表から1人1人に修了証書が手渡されました。

伊那ファイターズ32期生は、長野日報杯で準優勝するなどの活躍を見せました。

卒団生を代表して松崎優太君は、「団結力や感動、喜びを学ぶことができた。それぞれの高校で野球を続け夢に向かって走り続けていきたい」と話しました。

伊那ファイターズは、3年生が抜け、2年生が11人、1年生は16人の27人が所属していて、新入団員を随時募集しています。 -

南ア ジオパーク再認定に向け意見交換

平成20年に南アルプスが日本ジオパークに認定されて4年。

4年ごとの再認定に向けた意見交換会が今日、伊那市役所で開かれました。

18日は、関係者40人が参加し、南アルプスのジオパーク再認定に向けた今後の方針や活動内容を確認しました。

ジオパークは、地層や地形、断層などの地質現象を観察できる場所で、南アルプスは平成20年12月に認定を受けました。

4年ごとの更新が必要で、再認定には「4年間に行った事業や活動が質の高いものであったか」や「認定以降に始めた事業が適切かどうか」などの評価項目について、審査を受ける必要があります。

今月末に日本ジオパーク委員会の委員らが、関係者に対しヒアリング調査を行い、順調に進めば今年度中に再認定されるかどうかが決まるということです。

18日は、現在の取り組み状況や今後の活動についてグループごと意見を交わしました。

県学者を案内するガイドからは「人数や年齢など状況によって案内の仕方を工夫する必要がある」「リニアのトンネル建設に合わせ地質調査や研究を行いたい」などの意見が出ていました。

主催した南アルプスジオパーク協議会では「再認定をステップに、今後さらに活動をひろげていきたい」と話していました。 -

新山学校 5年生がしめ飾り作り

伊那市の新山小学校の児童は18日、正月用のしめ飾りの作り方を地域の人から教わりました。

18日は、5年生3人が近くに住む橋爪由美さんからしめ飾りの作り方を教わりました。

新山小では、毎年5年生が白毛餅作りを行っていて、収穫した後の藁を使ってしめ飾りを作っています。

児童らは、「右手を手前に引くようになうと良い」と橋爪さんからアドバイスを受けながら、40センチほどの束をなっていました。

最後に、鯛やおかめ、小判などの縁起物の飾り付けをして完成です。

橋爪さんは「お金を出せば何でも買える時代だが、手づくりの良さを感じてもらい、伝統を次の世代に伝えていってほしい」と話していました。 -

愛の鐘竣工 22日イベント

南箕輪村の大芝高原内にある愛の鐘の改修工事が完了しました。

22日には恋人が愛を誓うイベントが行われます。

村では今年の7月から愛の鐘の整備を行ってきました。

事業費はおよそ300万円となっています。

改修工事は、台座を新しくしたもので御影石が使われています。

その周りには花壇も整備されました。

愛の鐘は恋人岬で知られる静岡県の旧土肥町、現在の伊豆市と姉妹都市を結んだ翌年の平成4年に旧土肥町から贈られました。

22日土曜日にはカップルなどに恋人宣言証を発行するイベントが行われることになっています。 -

蜜ロウで来年の干支「巳」置物づくり

今年も残すところ10日余りとなりました。

伊那市御園の小松養蜂園では来年の干支の置物作りが行われています。

小松養蜂園の小松実治さんは、18年前から蜜ロウで干支の置物を作っています

作業は、今月初めから始まっていて18日は、毎年この作業を手伝っている障害者社会就労センター「ゆめわーく」の利用者が応援に駆けつけました。

小松養蜂園で使う蜂の巣箱をゆめわーくの利用者が作っていることが縁で毎年作業を手伝っています。

クレヨンとロウを溶かし、専用の型に流し込み2時間ほどかけて固めます。

ロウが固まった後、型を外して完成です。

利用者たちは小松養蜂園の小松実治さんから作り方を教わりながら作業にあたっていました。

今年は、仙丈ヶ岳をバックにヘビが2匹いるものやヘビが帽子をかぶったものなど3種類、およそ300個作る予定です。

作業は22日まで行われることになっていて、完成した置物は、ゆめわーくの利用者が日頃おせわになっている人たちに贈るということです。 -

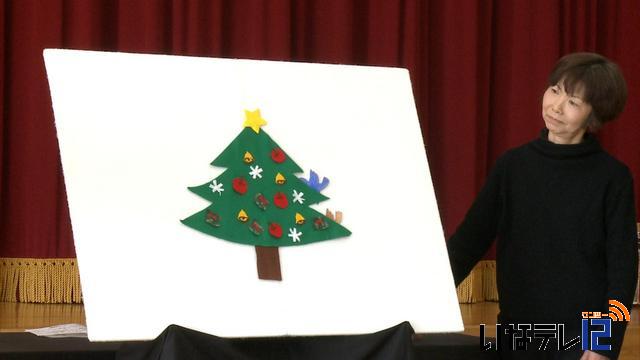

クリスマス会で虹の会が読み聞かせ

箕輪町公民館松島分館の子育て学級スマイルクラブのクリスマス会が17日開かれ、箕輪町図書館のボランティアグループ「虹の会」が読み聞かせなどを行いました。

クリスマス会は松島コミュニティセンターで開かれ、10組ほどの親子が参加しました。

虹の会は、箕輪町図書館の読み聞かせボランティアグループで、月に1度図書館で読み聞かせを行っているほか、スマイルクラブのクリスマス会でも毎年読み聞かせを行っています。

今年は小さや子どもたちのために、パネルシアターなど一緒に楽しめるものを選んだということです。

子ども達は掛け声をかけたり体を動かすなどして楽しんでいました。

虹の会では、「小さな子どもも楽しんでよく聞いてくれ、やりがいがありました」と話していました。 -

宮下氏 国政返り咲き

第46回衆院選の投票が16日行われ即日開票されました。

長野5区は前回選挙で敗れた自民党元職の宮下一郎さんが当選し返り咲きとなりました。

当選から一夜明けた17日、宮下さんは今後の抱負を語りました。

当選した宮下さんは自民党元職の54歳。

平成15年の選挙で初当選し衆議院議員を2期務めましたが前回選挙では落選しました。

今回は9万9,225票を獲得し3度目の当選を果たしました。

次点で前職の日本未来の党、加藤学さんは、3万737票でした。

長野5区の投票率は68.02%。伊那市は69.25%。箕輪町は70.52%。南箕輪村は68.48%でいずれも前回衆院選を10ポイント近く下回っています。

当選を決めた16日は、伊那市と飯田市の選挙事務所をまわり、就寝は午前2時。

17日は朝6時半に起床し記者会見に臨みました。

一夜明けて国政復帰を決めた宮下さんが今後の抱負などを語りました。

宮下さんは「再出発ではあるがゼロからの出発ではない。これまでの経験、そしてこの3年3か月の現職の皆様方、また落選した仲間とも情報交換、連絡をとりながら活動してきたので、そういう意味ではやはりしっかりと3期目としての責任を果たしていかなければならない立場だと思う。

多くの皆様が昔の、3年3か月前の自公政権には戻したくない。こう思っているのを強く感じるのでやはりもっとオープンに物事を進めていく、ないしは国民の皆様の声や知恵を反映していく。そうしたものがより見えるように努力をしていかないと、一部の幹部が密室で何かを決めたというような印象を与えるようなことはあってはならない。

今回の投票率の低下は政治そのものの信頼が失われたということなので信頼を取り戻したい。」と話していました。 -

干支にちなんだ山車飾りを設置

来年の干支「蛇」にちなんだ山車飾りが17日箕輪町の木下駅前に設置されました。

17日は山車を制作した木下山車飾保存会のメンバー10人ほどが設置作業を行いました。

設置された山車飾りは「安珍と清姫」です。

和歌山県にある道成寺に伝わる伝説で、清姫が恋をした若い僧・安珍に裏切られ、悲しみのあまり大蛇になり安珍を追うという内容です。

山車では、釣鐘の中に隠れた安珍を襲う場面が作られました。

顔は発砲スチロール、胴体はホースを使って作ったということです。

木下山車保存会は毎年1月に行われる南宮神社の初祭りで山車飾りを奉納しています。

来年は1月12日と13日に行われ、境内に5つの山車飾りが設置されます。

木下山車飾保存会が制作した安珍と清姫は、17日から来年1月13日までライトアップされるということです。 -

長田の山林 町が取得へ

箕輪町議会12月定例会が17日開かれ、東京のきぬた農園が売りに出している、ながた自然公園に隣接する山林を取得する費用、およそ1億1,500万円を計上する補正予算案が全会一致で可決されました。

町が取得するのは、ながた自然公園に隣接するおよそ4万3,000平方メートルの山林です。

この山林は、所有する東京のきぬた農園が今年7月に売りにだしていました。

地元の沢区からは、乱開発につながるとして町により取得してもらいたいとの要望が出されていて、9月議会で趣旨採択とされていました。

町はきぬた農園と交渉を進め、管理状況もよく整備されていて適正価格だとして、およそ1億1,500万円で取得することを決めました。

費用については、補正予算で7,000万円を追加するとともに、土地開発基金費として積み立てる予定だった5,000万円の積立をせずに取得費にあてることにしました。

これにより合わせておよそ1億2,000万円の財源を確保しています。

これについて17日の町議会で採決があり全会一致で採択されました。

町では山林取得後の利用方法についてプロジェクトチームを立ち上げ長田一帯のリニューアル整備計画として検討していくとしています。 -

雑穀フェスタ

伊那市長谷で17日のい縲怩ネ雑穀の日にあわせた料理のイベントが16日に開かれ、参加者たちが雑穀料理に腕をふるいました。

日本雑穀協会認定の雑穀クリエイター、梶川愛さんが講師をつとめました。

この日使用した雑穀は、もちきびやもちあわ、しこくびえ、アマランサスで、肉料理やケーキ、サラダのワンポイントとして利用されました。

作った料理は、北イタリアの豚肉の煮込み料理とリンゴのティラミス、サラダです。

講師の梶川さんは、手際よく料理を紹介し、参加者の間をまわりながらポイントをアドバイスしていました。

参加した30人の主婦たちは、料理を自分のものにしようと真剣でした。

この日は、料理教室のほか、梶川さんの講演会や上伊那農業高校の生徒による活動報告もありました。 -

い~な音楽祭

伊那市内の合唱団などが出演するい縲怩ネ音楽祭が16日伊那文化会館で開かれました。

音楽祭には23団体、およそ670人が出演しました。

い縲怩ネ音楽祭は、伊那市などが2001年から開いているもので、今年で12回目です。

ある参加者は、「毎年この音楽祭への出演を励みに練習しています。練習通りに歌え、よかったです」と話していました。 -

高遠そば復活15周年を祝う

平成9年に復活した高遠そばが今年で15年目を迎え、16日に式典が行われました。

高遠さくらホテルで行われた記念式典には、地域で活動しているそばの会などから80人が出席し、15年の節目を祝いました。

高遠そばは、高遠藩主保科正之が愛したとされています。

福島県会津地方にあって、保科ゆかりの高遠になぜないのかと平成9年に研究会が発足。

以来、そば祭りや各種イベントを精力的に行い、高遠そばの名はじょじょにしられるようになりました。

あいさつした飯島進実行委員長は、「高遠そばは、おいしく食べる知恵や工夫だけでなく、まちづくりの知恵もつまっている」とあいさつしました。

式典では、高遠そばを地域から盛り立てている山室そばの会、弥勒そばの会、芝平そばの会、そば打ち愛好会の代表者に感謝状が贈られました。

来賓として招かれた白鳥孝伊那市長は、「信州そば発祥の地はここだと大きな声で言っていきたい」とあいさつしました。

高遠そばの会では、今後、さらなるブランド化や高遠辛味大根の生産と販売などまちづくりも含め取り組んでいきたいとしています。 -

ポーラ☆スター新体操発表会

伊那市と塩尻市の新体操教室、ポーラ☆スターの発表会が16日伊那市の勤労者福祉センター体育館で開かれました。

発表会では3歳から高校3年生までのおよそ120人が日頃の練習の成果を披露しました。

ポーラ☆スターは伊那市と塩尻市に教室があり、合同で発表会を開いていて、今年で21回目です。

個人のほか、団体では保護者が参加しての演技もありました。

代表の橋爪みすずさんは、「去年20回を迎え、今年は初心に帰り、1回目のような気持ちで挑んだ。子どもたちが一つのことに夢中なり成長していく姿を見守っていきたい」と話していました。 -

ぽかぽか陽気 最高気温11.9度

16日の伊那地域は最高気温11.9度と、11月下旬並みの暖かい一日となりました。

この日の伊那地域の最高気温は11.9度まで上がり、11月下旬並みの暖かさとなりました。

伊那市の春日公園では、子ども達がいつもより薄着で遊んでいました。

長野地方気象台によりますと、これは、低気圧が日本海上空を通過し、暖かく湿った空気が流れ込んだことによるものだということです。

17日の午後からは、再び冬型の気圧配置となり、18日以降は平年並みか平年より寒くなりそうだということです。 -

長谷中学校生徒会が義援金届ける

伊那市長谷の長谷中学校の生徒会役員が文化祭などで集めた東日本大震災への義援金を11日長谷総合支所に届けました。

11日は生徒会長の西村清剛くんが長谷総合支所の池上忍次長に義援金4万337円を手渡しました。

長谷中学校生徒会では、去年から東日本大震災の被災地で役立ててもらおうと義援金をおくっています。

今年は文化祭の来校者に募金を呼びかけたほか、造園委員が育てたパンジーの苗を文化祭や道の駅南アルプスむらで販売し、その売り上げを義援金としておくることにしました。

伊那市に昨日までに集まった東日本大震災への義援金はおよそ7,200万円となっています。

義援金は、伊那市を通して日本赤十字社から東日本大震災の被災地におくられるということです。 -

昭和11年会 村に寄付

南箕輪村の昭和11年会は14日、村に5万円を寄付しました。

14日は、代表の太田茂さんと堀始春さんが役場を訪れ、唐木一直村長に寄付金を手渡しました。

昭和11年会は、昭和11年に南箕輪尋常小学校に入学したおよそ100人でつくる会で(卒業時は南箕輪国民学校)、2年に1回のペースで同年会を開いていました。

しかし、高齢により会うことができなくなったため今年10月に解散しました。

今回は、解散に伴い会費の残額5万円を村に寄付するものです。

太田さんは「同級生とは気を許せる仲。これからもお互いに声をかけ合っていきたい」と話していました。 -

上古田地域に新水源

箕輪町は、大雨などの際に水道水が濁ることがあった上古田地域に安定した水の供給を行おうと、新たな水源となる井戸2基を完成させました。

14日は、井戸の通水式が行われ、関係者およそ20人が完成を祝いました。

上古田地域の水源は、湧水と表流水のため大雨が降ると水の濁りが増し、家庭で使う水道水が濁ることがありました。

町では、平成18年豪雨災害の後、別の水源についての調査・研究を行っていて、今年10月に2基の井戸が完成しました。

深さ100メートルと50メートルの井戸で、1日にあわせて190立方メートルの水をくみ上げることができます。

通水式の後参加者らは、くみ上げた水が運ばれてくる上古田浄水場を見学し、業者から施設についての説明を受けていました。

今後は、これまでの湧水と新たな井戸水で上古田全戸と中原の一部、あわせておよそ300世帯に水を供給します。 -

第46回衆院選 あす投開票

第46回衆議院議員総選挙が、あす、投開票されます。

投票を翌日に控え、伊那市の大型店の入口では、投票を呼び掛ける啓発活動が行われました。

15日は、上伊那地方事務所の職員が、ティッシュを配りながら投票を呼び掛けていました。

啓発活動は、14日から15日にかけて、長野県全域で行われました。

職員は買い物客に「明日は総選挙です。投票をお願いします」と呼びかけながらティッシュを配っていました。

県は、14日までの期日前投票の中間投票者数を、15日に発表しました。

それによりますと、伊那市は有権者の13.59%にあたる7千667人が期日前投票していて、前回平成21年の衆院選に比べて、千231人少なくなっています。

箕輪町は、全体の10.54%にあたる2千117人で、前回に比べ575人少なくなっています。

南箕輪村は、全体の9.6%にあたる千95人で、前回よりも247人少なくなっています。

第46回衆議院議員総選挙は16日に投開票が行われます。

投票時間は午前7時から午後8時までで、伊那市高遠町の東高遠、長藤、山室、荊口、芝平、藤沢の9投票所と、長谷の7投票所については午後7時までとなっています。

開票作業は、市町村ごとに投票箱が集まる午後8時50分頃から、行われることになっています -

年賀はがき受け付け開始

今年も残すところあと半月となりました。日本郵便株式会社は、15日から年賀はがきの受け付けを開始しました。

伊那郵便局には年賀はがき投函用の特設ポストが設置され、訪れた人が早速投函していました。

伊那郵便局管内では、今年の年賀はがきは、去年より1.4%、4万通多い、およそ291万通を予想していて、引き受けのピークは27日頃になりそうだということです。

25日までに投函した年賀はがきは元旦の配達に間に合うということで、伊那郵便局では早めの投函を呼びかけています。 -

舎羅の会 第4回合同展

県内9つの木彫教室でつくる舎羅の会の第4回合同展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場にはおよそ70人の木彫作品210点が展示されています。

県内9か所の木彫教室でつくる舎羅の会は、2年に1度成果を発表しようと合同発表会を開いています。

ある会員は、「作品の中にこめられた作者の熱意や苦労を感じとってほしい」と話していました。

舎羅の会第4回合同展は、18日火曜日まで、かんてんぱぱホールで開かれています。 -

黒部の太陽 チャリティ上映会

伊那ケーブルテレビジョンとエコーシティー駒ヶ岳による映画「黒部の太陽」のチャリティ上映会が15日伊那市の伊那文化会館で開かれました。

会場には750人ほどが訪れました。

チャリティ上演会は全国のケーブルテレビ局などが連携し約150か所で開いているものです。

「映画は大きなスクリーンで見てほしい」という俳優・石原裕次郎の遺言を実現しようと開かれました。

黒部の太陽は、石原裕次郎主演の映画で、黒部ダム建設の苦闘と人間ドラマを描いた作品です。

現在もDVD化されておらず、全国で上映されるのはおよそ40年ぶりだということです。

経費を除いた収益は日本赤十字社を通して東日本大震災の被災地に義援金として送られます。

映画をみたある女性は、「普段は見ることができない映画を見ることができうれしい。大勢の人が見ることで支援につながってほしい」と話していました。 -

最優秀賞に上牧20会

地域の環境整備や福祉活動、伝統芸能の伝承などに取り組んでいる個人や団体に贈られる伊那市地域づくり大賞の今年度の最優秀賞に上牧20会が選ばれました。

最優秀賞を受賞した上牧20会は地区の高齢者や民生委員など27人で組織し平成12年に発足しました。

地域の園児や小学生と交流したり、花壇の整備などの活動を行っています。

10日は、伊那市役所で表彰式が行われ優秀賞などを受賞した7団体と個人2人に白鳥孝伊那市長から表彰状などが手渡されました。

伊那市地域づくり大賞は地域の活性化を目的に各地域で様々な活動に取り組む団体などを表彰するもので平成22年度から行われています。

上牧20会の代表の小沢つね子さんは「高齢者が多くなる中で少しでもお互いに交流できる場を増やしていきたい」と話していました。

白鳥市長は「こうした活動が一つでも増えていく事が大事。みなさんの取り組みが市民の模範となってほしい」と話していました。 -

補助金新設 空き家バンク登録推進に期待

伊那市は、過疎地域への定住を促進しようと高遠町と長谷地区で空き家バンク制度を実施しています。

今回新たに補助制度を設け、空き家バンク登録に力を入れます。

14日市議会全員協議会で市側が議員に新設する補助制度の概要を報告し、了承されました。

新設される補助制度は、空き家バンク登録促進補助金で、空き家バンクに登録した家の所有者が対象です。

所有者が建物の増改築や修繕をする経費の10分の2以内で150万円を上限に補助が受けられます。

また家財道具の搬出や屋内外の清掃にも10万円を限度に補助金が交付されます。

平成21年の空き家調査で、高遠町には398件、長谷には87件の空き家が確認されています。市では、この補助制度の新設によりバンク登録に弾みをつけたい考えです。

伊那市議会12月定例会は、委員会に付託されていた26議案について委員長報告と採決が行われ、高遠町と長谷地区に設置されている地域自治区の地域協議会の委員の任期を4年から3年にする条例改正案は継続審査となりました。

一般会計補正予算案などを含む残る25の議案は、市側の原案どうり可決され閉会しました。

地域協議会の委員の任期は、伊那市と旧高遠町、長谷村の合併協議で地域自治区の設置に関する協議で4年と決められていましたが、高遠と長谷の地域協議会から任期を3年にしてほしいとの意向が示されていました。

議会側は、「地域自治区のあり方は、任期も含め総体的な議論が必要として継続審査とし、今後の検討事項にしたものです。

伊那市議会は、JR伊那北駅や沢渡駅の無人化方針を示しているJR東海の山田佳臣社長に対し、再考を求める要請書の提出を14日決めました。

12月定例市議会最終日の14日、議員提出議案として提出され全会一致で可決されました。

要請書は、「地域経済の核としての駅を無人化する方針は、地域、自治体にとって大きな損失」とした上で、「飯田線は、将来のリニア新幹線へのアクセス路線として重要で、駅の存在は大きい」などとして、無人化計画を再考するよう要請する内容となつています。

請願・陳情について、「すべての原子力発電所再稼動の中止を求める意見書の提出を求める陳情の委員長の報告は、不採択でしたが、議員からは、反対の意見があり、採決の結果不採択に賛成が13人、反対が7人で原発再稼動中止を求める意見書の提出は見送られました。 -

高遠中の生徒が車いす寄贈

伊那市高遠町の高遠中学校の生徒が10日、特別養護老人ホーム「さくらの里」に車いす2台を寄贈しました。

10日は、高遠中学校3年の吉田ひなたさんと古村翔也君がさくらの里を訪れ、車いすを寄贈しました。

高遠中学校では、年に3回地域住民にアルミ缶回収を呼びかけ通学途中に集めています。

回収したアルミ缶を換金して車いすをさくらの里に贈るのは今年で4年目です。

吉田さんは「地域の人たちの協力で集まったお金で購入しました。ぜひ使ってください」と挨拶しました。

さくらの里では「車いすは利用頻度も高いので大変助かります。有効に使わせていただきます」と感謝していました。 -

アルストロメリア 出荷本格化

出荷量全国一を誇る上伊那の冬の花「アルストロメリア」。

伊那市内のビニールハウスでは、需要の多いクリスマスと正月用を前に出荷作業に追われています。

伊那市美篶の中原睦男さんのビニールハウスでは、中原さん夫妻とパート7人が出荷作業を行っていました。

アルストロメリアは、夏場を除きシーズンを通して出荷していますが、クリスマスや正月前のこの時期は出荷量が多くなるということです。

13棟あるハウス内では、今年から栽培を始めたサンマリノやサフロンなど13品種を栽培しています。

作業は、ハウス内で出荷できる花を選び、機械で同じ長さごとに分けた後、束ねて箱詰めしていきます。

花は、15日に選花場に運ばれ関東や中京方面に出荷されるということです。 -

世相を映す変わり雛

今年1年の世相を映す変わり雛が、南箕輪村神子柴の岩月人形センターに飾られています。

「梅ちゃん先生高視聴率雛」

朝の連続ドラマ梅ちゃん先生が大ブレイクしました。

「ロンドン五輪大健闘雛」

ロンドンオリンピックで、日本人選手が38個のメダルを獲得しました。

「ノーベル医学賞受賞雛」

IPS細胞の開発で山中伸弥教授がノーベル賞を受賞しました。

会場には、今年の世相を映す変わり雛6体が並んでいます。

岩月人形センターでは、開店以来毎年変わり雛の展示を行っていて、他にも平成19年からのものを並べています。

展示は、来年3月3日までとなっています。 -

岡谷工業松田龍之介君 ラグビーで全国へ

伊那市日影在住で岡谷工業高校3年の松田龍之介君は、27日から大阪府で開かれる全国高校ラグビー大会に出場します。

13日は、松田君と両親が伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に出場の挨拶をしました。

ラグビーのエースナンバーといわれている背番号8番をつける松田君。

ポジションはフォワードで、攻撃の起点となります。

身長177センチ体重86キロ、ベンチプレスで115キロを持ちあげるチーム1のパワーと、100メートルを12秒で走る俊足が武器です。

2年ぶり25回目の出場となる岡谷工業は、2回戦を突破したことがないということで「岡工の歴史をぬりかえたい」と話します。

全国高校ラグビー大会は、27日から大阪府で開かれます。

岡谷工業の初戦は、広島県代表の尾道高校となっています。 -

来年度から「地域の科学」導入へ

高遠高校将来像検討委員会の専門部会が7日に開かれ、来年度から地域を教材として活用する「地域の科学」を授業に取り入れることが報告されました。

この日は高遠高校で2回目の専門部会が開かれ、高校の関係者や校外の有識者などおよそ30人が出席しました。

高遠高校将来像検討委員会は、定員割れが続いている高遠高校が、県が策定する第2期高校再編計画の廃止対象になる可能性が高いことから、学校の存続を目的に設置されました。

専門部会では、今すぐに始められることとして、PR活動や文理進学コースの充実など8項目について意見を出し合いました。

その中で「文理進学コース」の充実については「進学を目指す生徒と就職を目指す生徒が混在している。それぞれの希望にあった指導ができる環境が必要」といった意見などが出されていました。

また、地域の教材化・地域との連携について石城正志校長から、ジオパークなど地域の自然を活用した「地域の科学」という授業を来年度から始めることが報告されました。

石城校長は「実際に現場に出向き実地で学ぶことができる授業。高遠高校の新たな魅力として発信できれば」と話していました。

来年1月には、石城校長が上伊那郡内の中学校に出向き、学校のPRをすることも計画されているということです。

1612/(火)