-

要介護者の搬送訓練

伊那市美篶にある老人ホームみすず寮で12日、介護を必要とする施設利用者の搬送訓練が行われました。

これは、各地で防災意識が高まるなか、施設を利用するお年寄りを地域で守ろうと美篶区、伊那市消防団、みすず寮が合同で行ったものです。

訓練は寮近くの林から出火し、施設に燃え移る可能性があるとの想定で行われ、美篶区から25人、伊那市消防団美篶分団から55人、職員50人が参加しました。

現在寮には、介護を必要とするお年寄りが124人いて、参加者は、車イスや寝たまま運べるベッドを使って、施設の外に搬送していました。

訓練では、部屋によって施設の外に出る場所を分散させることでスムーズに屋外に搬送していました。

またお年寄り全員に名札をつけそれを確認することで、救助の漏れがないようにすることなどが確認されていました。

12日は、およそ30分で124人全員を屋外に搬送していました。

訓練に参加した職員は、体の不自由なお年寄りを守るためには、職員の的確な行動が必要。あらゆる事態を想定して、備えをしておきたい。」と話していました。 -

松島分館教室で郷土食おやき作り

箕輪町公民館の松島分館で、信州の郷土食おやき作りを体験する教室が12日開かれました。

これは、箕輪町公民館松島分館が郷土食の作り方を覚えてもらおうと計画したものです。

65歳以上の町民を対象にした町の元気はつらつ事業も同時開催され、子どもから高齢者まで35人ほどが参加しました。

おやきの皮は、北信では小麦粉、南信では米粉を使うなど長野県の中でも材料が異なっています。

参加者は、箕輪町食生活改善推進協議会の会員に材料の違いを教わり、南信の米粉を使ったおやきに挑戦しました。

今回は米粉に白玉粉を混ぜた皮を作り、カボチャとナスの2種類の具を包みました。

子どもたちは、大人に教わりながら具を包み、丸いおやきの形に仕上げていました。

松島分館では、世代を超えた交流をしながら、伝統に触れてほしいと話していました。 -

箕輪町木下北保育園 餅つき

箕輪町の木下北保育園で11日、餅つきが行われました。

11日は、年長園児と保護者の合わせて、31人で餅付きをしました。

木下北保育園では、毎年保護者会が主体となってもちつきをしています。

園児らは、交代しながら一人20回以上、大きな杵を振り下ろしていました。 -

信州高遠・伊那に残る日露戦争の記憶

伊那市の高遠町歴史博物館で、特別展「信州高遠・伊那に残る日露戦争の記憶」が開かれています。

会場には、高遠町歴史博物館や伊那市内の図書館、上伊那教育会が所蔵する日露戦争に関わる資料85点が展示されています。

このうち、箕輪町出身の軍人で退役後に高遠町長を務めた上島善重が戦地から持ち帰った資料は、

戦法が記された日記や火薬の調合方法が記されたマニュアル、ロシア軍の戦艦をおさめた写真など、軍事機密に関わる貴重なものが多くあるという事です。

また、当時の海軍の最高司令官、東郷平八郎の直筆の掛け軸も展示されています。

これは、現在も下山田区が所有し、八幡宮の神社総代が大切に管理しているという事です。

この他にも、高遠から出兵した人たちが戦地の様子を伝えるために役場へ宛てた絵手紙や、新聞、本など当時の様子を知ることができる資料が展示されています。

博物館では、日露戦争を地域の視点から見つめ直すとともに、改めて平和について考えるきっかけにしてもらいたいとしています。

この特別展「信州高遠・伊那に残る日露戦争の記憶」は、来年1月29日まで、高遠町歴史博物館で開かれています。 -

山の神に1年の収穫を感謝

今年1年の収穫を感謝する山の神神社の例大祭が、5日伊那市平沢の山の神神社で行われました。

例大祭には、伊那市内の区長や山林関係者が参加しました。

例大祭は、江戸時代から続く伝統行事で「大山祗神」(おおやまずのかみ)と呼ばれる神に収穫を感謝するものです。

大山祗神は、春になると田畑の神になり、収穫が終わると山の神になると言い伝えられています。

今年例大祭の当番区になっている、荒井区の中島庸雄区長代理は「長年続けられてきた伊那地区の伝統行事。今年も収穫の喜びを報告することができて良かった」と話していました。 -

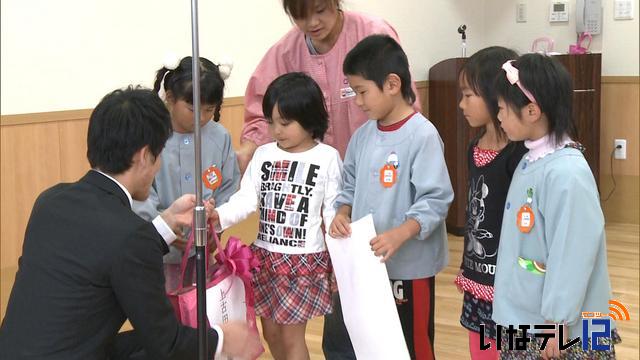

箕輪北小学校6年3組の風間央都君考案の献立 給食に

箕輪町の箕輪北小学校6年3組の風間央都君は、10月に箕輪町が開いたアイデア料理コンテストで最優秀賞に輝きました。

11日は、風間君が考えたメニューが給食に出されました。

風間君が考えた献立は、▽れんこんの混ぜご飯、▽シメジのかきたま汁、▽もやしと小松菜のナムルなどです。

コンテストは、箕輪町が食育推進事業の一環で開いているものです。

カロリーや栄養バランスなど学校給食に合うメニューを募集したところ、今年は町内の小中学校から248人の応募がありました。

風間君の献立は、季節感を感じることや栄養バランスがいい事などが評価され、見事最優秀賞に輝きました。

11日は、風間君のメニューが箕輪北小の給食で出され、全校で味わいました。

クラスメイトからは、味付けや香り、食感がいいなどと好評だったようです。

食べ始めて15分。おかわりの声が次々とあがり、容器は全て空となりました。 -

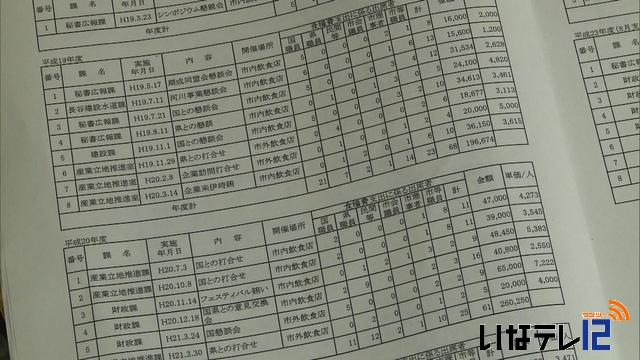

伊那市不適切食糧費39件 107万4,522円

不適切な支出があったとして、伊那市監査委員が2006年度以降5年間の食糧費支出について調べた監査結果が、11日市議会会派代表者会議で示されました。

不適切な支出と認められたのは、39件、107万4,522円で、食糧費執行基準に適合していないと認められたのは、465件、358万1,956円でした。

不適切と認められた39件はすべて懇談会で国や県職員が出席したものが33件、94万5,483円、二次会が4件、6万7,000円、特命内規によるものが9件、21万7,285円です。(重複含む)

食糧費執行基準に適合していないと認めらた465件の内訳は、懇談会が140件、298万59円、弁当代が47件、12万5,520円、祝儀を含む手土産代が278件、47万6,377円でした。

伊那市土地開発公社の食糧費支出では、9件、34万8,891円でした。

伊那市観光株式会社は、不適切な支出は認められませんでした。

監査委員は、「国や県職員の懇談会費を公費負担することは、見直しが必要。

二次会を公費で行なったことは、不適切と言わざるを得ない。

食糧費執行基準については、内容にあいまいな部分があり多くの不適切な支出が発生した。

基準の見直しにあたっては、安易な見直しはせず、他市町村の基準等も参考にして設定すべきである。」と話しました。

白鳥孝市長は、今回の報告を受けて、「懇親会費や弁当代について、基準に適合しないものがあるとの指摘を受けた。今後、食糧費の執行基準については、監査委員からの指摘事項を踏まえ、新たな執行基準を設けていくこととしたい」とのコメントを出しています。 -

唐澤浩さんが高遠中で講演

脳性麻痺により、車椅子生活をしている伊那市のフリーライター、唐澤浩さんが、11日高遠中学校で講演しました。

講演は、人権同和教育講座も兼ねていて、中学生のほか、保護者や地域住民らも聞きました。

唐澤さんは、自身の体験に基づき、地域での生活や日々感じていることなどを車椅子の視点から文書を書き、母の久子さんが代読しました。

「体に障害があった江戸時代の国学者塙保己一やアメリカの教育家で社会福祉事業家のヘレンケラーを例にあげ、体の障害を理由に甘えられない。もっともっと努力しなければいけない。可能性は、自分が立ち上がるところから始まる」との唐澤さんの文書を読み上げました。

生徒からは、「東日本大震災で被災した人たちと心を一つにして立ち上がらなければいけないと感じた」「人と人が力をあわせて生きていく大切さをあらためて感じた」などの感想が聞かれました。 -

株式会社片桐建設 国土交通省から感謝状

伊那市福島の株式会社片桐建設は、月々の契約高を3年間欠かすことなく国に提出したとして、国土交通省から感謝状が授与されました。

11日は、伊那建設事務所の原明善所長から片桐建設の武田健社長に感謝状が伝達されました。

国土交通省は、建設業の景気動向を調べる為無作為で抽出した業者に対し、毎月の契約高の提出を義務付けています。

片桐建設は、平成20年度から3年間欠かすことなく提出したとして、感謝状が贈られました。

原所長は「毎月協力してくださり非常にありがたいです」と感謝しました。

今年度感謝状が贈られたのは、県内で2社ということです。 -

伊那市内で不審電話相次ぐ

医療費の還付金を装う振り込め詐欺と思われる不審電話が相次いでいることから伊那警察署では注意を呼び掛けています。

伊那警察署では、不審電話が相次いでいる事から11日、市内の大型店のATMで警戒活動を行いました。

還付金詐欺と思われる不審電話は7日から伊那市内や飯田市を中心に相次いでかかっています。

11日も伊那署では不審電話に関する相談などが多く寄せられているということです。

不審電話の内容は「市役所の者です。保険料を返します。スーパーのATMへ行ってください」などというものです。

相手に指示されるままATMを操作してお金を騙し取られる被害も発生しています。

伊那署管内では7日から11日の午後3時までに伊那市内で3件。被害額は合わせておよそ130万円となっています。

伊那署では、犯行に使われている電話番号を公表し注意を呼び掛けています。

番号は0120から始まる3種類です。

0120-938-974

0120-953-790

0120-938-124

この番号を指示されたり、「お金を返します」などという電話があった場合は伊那警察署に連絡してほしいと呼び掛けています。 -

踊りや伝統芸能を披露

伊那市美篶地区の文化祭が6日、美篶公民館で開かれ、地区内の文化団体が踊りや伝統芸能などを披露しました。

美篶地区文化祭のステージ発表では22の団体が歌や演奏、ダンスなどを披露していました。

このうち、下県かっぽれクラブは宴会や祝事など、おめでたい席で踊られる、かっぽれを披露しました。

また芦沢分館演劇部は、振り込め詐欺の被害を防ごうとその手口を寸劇にしていました。

寸劇では偽の息子や弁護士などが電話口で、お年寄りを騙し、お金を指定口座に振り込むように仕向ける様子をコミカルに演じていました。

被害にあった人の多くは、自分は騙されないと思っていたということで、不審な電話があったら必ず家族に相談するよう呼びかけていました。

青島伝統芸能継承の会は、地区の子どもも参加して八木節を披露していました。

出演者は文化祭に向け、時間をつくっては集まり練習をしてきたということです。

ステージ発表には多くの地域住民が集まり互いの交流と地域の絆を深めていました。 -

伊那市外国語活動推進委員会 発足

小学校での外国語活動が今年度から必修化されたことを受け、教育の充実と中学校との連携を図ろうと、伊那市外国語活動推進委員会が、8日、発足しました。

委員は、市内5つの小学校と3つの中学校の教員で組織され、8日は、1回目の会合が伊那市役所で開かれました。

委員長には、伊那東小学校の田畑静夫教頭が選ばれました。

田畑委員長は「委員が核となりながら、子ども達の外国語力の向上に努めていきたい」と話しました。

意見交換では、「ALT(外国語指導助手)が、市内の小中学校をかけ持ちで指導している為、打ち合わせの時間が持てない」「共通の指導計画を持たなければ、中学校にあがった際、理解力に差がでるのでは」などの意見が出されました。

委員会では、市内全小中学校の教員を対象にした外国語活動の意義や指導方法について学ぶ研修会を、年内に2回開くということです。 -

新宿区の区議会議員37人 伊那市を訪問

伊那市と友好提携を結んでいる新宿区の区議会議員37人が10日、伊那市を訪れました。

10日は、伊那市議会の議員が宮坂俊文議長を始めとする議員37人を拍手で出迎えました。

新宿区は、合併前の旧高遠町と昭和61年に、伊那市とは合併後の平成18年に友好提携を結んでいます。

議員同士の交流は、2年に1回行われているもので、前回は伊那市議が新宿区を訪れています。

新宿区の宮坂議長は「伊那市は、新宿区にとって国内で唯一の友好都市なので、これからもより一層絆を深めていきたい」と話していました。

区議会議員らは、10日と11日の2日間、高遠町の進徳館やますみヶ丘平地林にある新宿の森などを視察する予定となっています。 -

箕輪町出身 征矢学・匠選手が興行をPR

全日本プロレスに兄弟で所属している箕輪町出身の征矢学、匠選手が10日、箕輪町役場を訪れ、今月20日にながたドームで開かれる興行をPRしました。

10日は、征矢学選手と弟の匠選手が平澤豊満箕輪町長を表敬訪問しました。

地元での開催ということで征矢兄弟は、多くの人にプロレスを見に来てほしいとPRしていました。

今回の興行は、全日本プロレスが毎年暮れに行なっている世界最強タッグマッチで、征矢兄弟は、他のパートナーと組んで対戦するということです。

平澤町長は「時間があえば観戦に行きたい。是非頑張って欲しい」と話していました。

箕輪町で全日本プロレスの興行が行われるのはおよそ10年ぶりということです。

征矢兄弟は10月29日も伊那ケーブルテレビを訪れ興行をPRしました。

全日本プロレスの興行は、今月20日(日)の午後6時から箕輪町のながたドームで行われることになっています。 -

園児が干しいも作りに挑戦

伊那市の西箕輪南部保育園の園児は10日、保育園で採れたさつまいもなどで干しいも作りをしました。

西箕輪南部保育園では、自然の恵みに感謝しようと、この時期に干しいも作りをしています。

10日は、保育園の畑でとれたさつまいもとじゃがいもを蒸かし、その後、年長園児が包丁を使って均等の大きさに切りました。

切ったいもは、園舎の外に干されました。

一週間天日干しをして、みんなで味わうということです。 -

監査報告書を提出

伊那市の不適切な食糧費の支出問題に関し、市と市議会から過去の食糧費の監査を要請されていた監査委員は10日、白鳥孝市長と伊藤泰雄議長に監査報告書を手渡しました。

結果は11日の、伊那市議会会派代表者会議で公表されます。

10日は、井上富男代表監査委員らが、市長と議長に監査報告書を手渡しました。

9月定例議会で、従来の基準を超える接待に関する内規の存在が明らかになり、議会が食糧費の支出について過去にさかのぼって調査するよう監査委員に要請していました。

調査したのは、平成18年度の合併以降から今年8月末までの伊那市、伊那市土地開発公社、伊那市観光株式会社の食糧費の支出です。

監査委員は、先月31日までの予定を延長し9日まで調査をしました。

調査内容は10日、明らかにされませんでしたが11日の伊那市議会会派代表者会議で報告されることになっています -

伊那公園でシキザクラ見ごろ

伊那市中央の伊那公園で、春と秋の年2回花を咲かせるシキザクラが今見ごろです。

シキザクラは、4月上旬頃と10月末頃の年2回開花し、花は5枚一重で薄く淡いピンク色です。

春は開花と同時に新芽も芽を出し、秋は自らの葉が落ちるじきに開花します。

春のほうが花は大きいということです。 -

上古田でチューリップの球根植え

遊休荒廃農地の解消に取り組んでいる箕輪町上古田の住民有志の呼びかけで9日、地域のお年寄りや子供達がチューリップの球根を植えました。

この日は、上古田の住民有志や長寿クラブ、箕輪西小学校や上古田保育園の子ども達が参加し、約1万個の球根を植えました。

上古田にある17アールの遊休農地では、有休荒廃農地の解消と地域おこしを目的に、毎年チューリップの栽培が行われて、今年で6年目です。

子ども達は、一つの穴にひとつずつ球根を入れると、丁寧に土をかぶせていました。

チューリップは、来年4月下旬ころ咲き、7種類の花が楽しめるという事です。 -

障害者社会就労センターの製品販売会 企業で初開催

伊那市内の障害者社会就労センターの製品販売会が9日、(株)キッツ伊那工場で開かれました。

企業での販売会は初めてで、伊那市社会福祉協議会では、施設利用者の工賃アップなどに期待しています。

キッズ伊那工場の昼休み時間に合わせて販売会が開かれ、伊那市内4つの障害者社会就労センターの製品が販売されました。

今回の販売会は、キッツ伊那工場が何か地域に貢献したいと社協に申し出た事がきっかけで開かれました。

企業での販売会は今回が初めてで、社協では施設利用者が自立して暮らしていけるよう工賃アップにつながればと期待しています。

現在、伊那市内の施設の工賃は一人あたりひと月1万2千円前後で、少しでも多くの人に製品を買ってもらい、その利益を利用者に支払えるような仕組み作りが必要です。

販売会では、手作りの織物やジャム、小物などが販売され、訪れた従業員は好みのものを見つけ買い求めていました。

キッツ伊那工場と社協では、今後も定期的に販売会を開いていくという事です。 -

マロニーにタカトウコヒガンザクラ植樹

伊那市は、企業誘致した食品製造会社、マロニー株式会社伊那工場に、門外不出とされるタカトウコヒガンザクラの苗木10本を寄贈し、9日現地で植樹しました。

コヒガンザクラは、工場敷地内の南側の斜面に植えられました。

白鳥孝伊那市長と河内幸枝社長が社員らが見守る中、根元に土をかぶせました。

伊那市が贈った10本のタカトウコヒガンザクラは、5年生で、来年春には、花を咲かせるということです。

河内社長がこの場所からの眺望を気に入り伊那市への進出を決めていています。

河内社長は、「コヒガンザクラにあわせてピンクの服を着てきました」と喜んでいました。

白鳥市長は、桜の成長と同時に会社も成長していって欲しいとあいさつしました。

伊那工場は、今年6月に完成し、来年3月から本格操業が始まる予定です。 -

伊那公園のベンチ壊される

8日の午前、伊那公園のベンチがなにものかによって壊されているのが見つかり、公園を管理している桜愛護会は、「心無い行為で残念」と話しています。

8日の午前、会のメンバーが、公園内の東屋にあるベンチが壊されているのに気づきました。

これまでにもテーブルの上で花火をしたり、椅子の背板が壊されることがあったということです。

伊藤一男会長が今朝公園を管轄している伊那市駅前交番と市役所に連絡しました。

壊されたのは、6脚あるうちの一つで、愛護会の会員が寄贈したものです。

会では、「市民が集う場所でこうしたことが起きたのは、非常に残念」と話しています。

愛護会では、会員が交代で公園内を見回っていて、4日から8日の午前の間に何者かが壊したものと見ています。 -

従来の部局別予算枠配当制度を廃止

伊那市の来年度予算編成会議が9日市役所で開かれ、白鳥孝市長が、住民サービスを落とさず、財政健全化を進める予算編成にするよう幹部職員に指示しました。

伊那市は、平成24年度、環境、健康、観光、教育、農業の4k+Aを柱に事業を進めるとしています。

予算編成にあたり、これまで部局別に予算枠を配当する制度を廃止し、事業ごとに積み上げます。

伊那市では、部局別の配当をなくすことで、より効率的で効果的な予算編成ができるとしています。

今回改定された財政健全化プログラムによりますと、来年度は、施設使用料や負担金、ハード事業の見直しが盛り込まれていて、3億9,000万円の歳出削減を目指します。

伊那市は、17.6パーセントと、県下19市の中で2番目に高い実質公債比率を平成27年度には、15.7パーセントまで引き下げ、今年度257億円ある市債残高は207億円まで減らし、79億円の基金残高を98億円に増やす目標値を設定していて、さらなる財政の健全化を進めるとしています。

伊那市の平成24年度予算案は、これから編成が始まり、年明けに原案が決定、理事者の査定を経て2月初旬に内示されます。 -

グレイスフル箕輪創立祭

創立10周年を迎えた箕輪町上古田の老人福祉施設グレイスフル箕輪で5日、創立祭が開かれ、関係者が節目を祝いました。

創立祭では、日頃施設のお年寄りと交流している箕輪西小学校、上古田保育園、箕輪進修高校に感謝状が贈られました。

宮澤輝彦施設長は、「地域に支えられていることに感謝しています。地域のお年寄りの受け皿になれるよう頑張っていきたい」とあいさつしました。

グレイスフル箕輪はデイサービスセンター、グループホーム、特別養護老人ホームなど5つの事業を行っていて、およそ130人が利用しています。

創立祭では、ボランティアによる演芸発表があり、みのわ手話ダンスの会が踊りを披露しました。

ホールにはおよそ100人の利用者が集まり、演芸を楽しんでいました。

また豚汁や五平餅なども振る舞われ、創立祭に訪れた人たちが味わっていました。 -

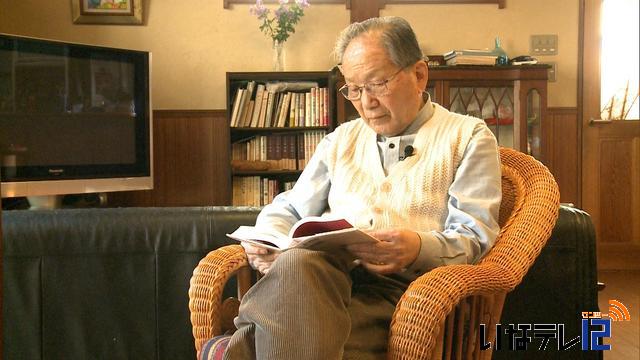

秋の叙勲 瑞宝双光章 伊那市荒井 木村時一さん(84)

3日に発表された秋の叙勲。伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、4人が受章しました。

受章者の喜びの声をお伝えするシリーズ最終日の8日は、瑞宝双光章を受章した、伊那市荒井の木村時一さんです。

開業医として地域医療に携わる傍ら、長年学校医を務め、学校保健に功績があったとして瑞宝双光章を受章した木村時一さんです。

東京大学医学部を卒業し、伊那市の伊那中央病院勤務を経て昭和37年に荒井に木村内科医院を開業。勤務医時代から60年近く、小学校や保育園の校医を務め、子ども達の健康を見守ってきました。

「ちょっとびっくりした。家内や従業員の皆さんがよくしてくれたので、こういうことが最後にあったと思う。感謝しています」

診察について「頭の先から足の先までしっかり診ておくこと。診察の順番を打診するとか、聴診器をやるとか、そういうのが一番大事。それで病気の半分くらいはわかるような感じがします」と話します。

学校医を務めていて、先天性の心臓疾患を見つけたこともあります。

「当時は先天性の心臓疾患がけっこうあった。それを見つけたことは今になるとうれしかった」と振り返ります。

医者として大事なことは、「患者さんが納得するように病気のことを説明すること、もし悪い病気にしても必ずいいこともあるからという慰めの言葉」だといいます。 -

高遠中学校 新聞を使った授業公開

社会科などで新聞を使った授業に取り組んでいる、伊那市の高遠中学校の公開授業が8日に行われました。

1年1組は、社会科の授業で新聞を使って原子力発電について学んでいます。

この日はその授業が公開され、県内の小中学校教諭が視察しました。

高遠中学校では、客観的事実や多角的なデータを活用する力を養おうと、昨年度から新聞を使った授業を取り入れています。

この日の授業のテーマは、「これからの日本は原子力発電をどうするべきか」です。

生徒は、新聞から得た情報をもとに「今すぐやめるべき」「徐々にやめていくべき」「このまま続けていくべき」のいずれかの立場に立ち、グループに分かれて意見を交わしていました。

高遠中学校では、「新聞を読むことで思考力、判断力を身につけてもらいたい」と話していました。 -

伊那市の基準宅地 県内4位の下落率

長野県は、土地取引や資産評価をする際の指標となる平成24年度の基準地価格を8日公表しました。

すべての市町村で、宅地の価格が、前回公表された平成21年度と比べ下落していて、伊那市の下落率は、4位と大きくなっています。

伊那市の基準宅地となっているのは、荒井の通り町2丁目で、1平方メートルあたりの基準価格は、47,300円でした。

前回平成21年度の価格57,200円と比べ、17.3パーセント下落していて、下落率は、野沢温泉村の23.9パーセント、須坂市の18.4パーセント、東御市の17.9パーセントに次いで、4番目に大きくなっています。

県では、下落の要因として、観光産業の低迷、郊外型量販店の進出による中心商店街の衰退などをあげています。 -

医療費の還付金を装う振り込め詐欺

伊那市で7日、医療費の還付金を装う振り込め詐欺被害が相次ぎ伊那警察署では注意を呼び掛けています。

伊那警察署の発表によりますと被害にあったのは市内に住む50代の女性と70代の男性です。

7日の午前中、伊那市役所職員を名乗る男から自宅に「医療費の還付金があります。社会保険事務所が担当します」などと電話がありました。

しかし、口座に入金が無かったため、被害者らは教えられたフリーダイヤルに携帯で電話をしました。

電話で男の言うととおりATMを操作した所、2人とも自分の口座からおよそ50万円を知らない口座に振り込んでしまったということです。

7日と8日合わせて同じ手口の電話が9件あったということです。

伊那署では、ATMを使用しての還付金はない

携帯電話で指示されながらのATM操作は詐欺と疑うなど、被害防止を呼び掛けています。 -

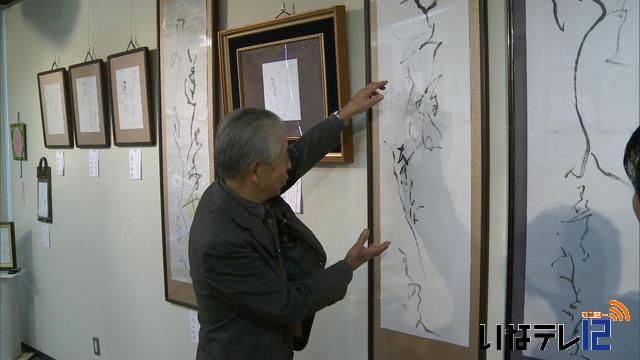

井月の句心を書で描く

伊那ゆかりの漂白の俳人、井上井月の句を書で表現した作品展が、伊那市の伊那図書館で開かれています。

作品を展示しているのは、うた心を書で描く研究会で、20人が42作品を出しています。

井月をテーマにした映画ほかいびとが公開されるのを前に、その前哨戦として企画しました。

代表の向山竹脩さんは、句をまず理解し、配置や墨の濃淡でいかに効果的にその心を表現するかを追求していると話しています。

作品展は、13日日曜まで、伊那図書館の広域情報コーナーで開かれています。 -

雨どいなどの放射線量測定

長野県は、空間放射線量をより詳しく調べようと、県内全域の市役所や小中学校などで2回目の放射線量の測定を行っています。

今月、1日から調査が始まっていて8日は、伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村、宮田村で行われました。

調査は先月、軽井沢町の高校と警察の雨どいなどで毎時1マイクロシーベルトを超える放射線量が検出されたのを受け実施されたものです。

今回は、7月に実施した県内の市役所や小中学校などで、放射線量が高いおそれがある、雨どいや側溝、草地などを新たに調査しました。

このうち伊那市役所では、上伊那地方事務所と南信教育事務所の職員2人が前回測定した市役所駐車場と屋上の他、新たに車庫棟の雨どいなどを調査しました。

地表と地上50センチ、地上1メートルの場所を測定し、30秒ごとに5回測って平均を出していました。

測定結果は9日、県のホームページで公表されるということです。

調査は、県内全域で今月21日まで行われることになっています。 -

南箕輪村恩徳寺 イチョウ見ごろ

南箕輪村沢尻の恩徳寺の樹齢400年のイチョウが、黄色く色づき見ごろとなっています。

3日ほど前から色づき始め、現在見ごろとなっています。

朝の冷え込み具合によっては、いっきに葉が落ちるという事で、サラサラと音をたてながら落ちる様子は、雪が降っているように見えるという事です。

2610/(日)