-

星空☆マタニティ~いいお産の日in上伊那~

11月3日の「いいお産の日」に合わせ伊那市の県伊那文化会館プラネタリウムで2日、「星空☆マタニティ~いいお産の日in上伊那~」があった。妊婦ら50人が来場し、ドームに映した胎児の写真や満天の星空、マタニティ・ヨガなどで、お腹の赤ちゃんと一緒にくつろいだひとときを過ごした。

伊那文化会館、日本助産師会長野県支部上伊那地区、日本看護協会長野県伊那支部助産師機能の主催。

妊娠中のお母さんにマタニティ・ライフを楽しんでもらおうと、昨年に続き2年目。

ドームの満天の星空に、子宮という“小宇宙”で育つ胎児の11週から37週までの超音波写真を映し出し、絵本「おかあさんになるってどんなこと」の読み聞かせもした。助産師会上伊那地区長の池上道子さんは、「安心して無事に出てきてね。心から待ってるよ」という魔法の愛の言葉を紹介。「お腹の赤ちゃんや子どもにいろいろ語りかけてくださいね」と話した。

妊娠8カ月の伊那市の女性は、「妊娠中はちょっとイライラすることもあるので、リラックスできてよかった。絵本の話を聞いて赤ちゃんも動いていて、一緒に喜び、ゆっくり楽しめた」と話した。

3日は午前10時から。おなかの赤ちゃんの話、満天の星空と音楽のコンサート、リラクゼーション・ヨガ、胎児の心音測定、開業助産師の紹介、妊婦体験などがある。詳細は同会館(TEL73・8822)へ。 -

ようやくキノコ出はじめました

朝晩の冷え込みが厳しくなり、紅葉が始まった駒ケ根市東伊那の里山では、1カ月遅れの10月末からキノコが出始め、話題になっている。

地物のキノコ料理で有名な東伊那大久保のしぶき荘(赤羽芳春社長)では、先週末までマツタケも雑キノコも1本も採れなかったが、今週に入って、突然出始め、連日、マツタケやショウゲンジ、ハナイクチなど10キロ余を採取している。

2日も午後から持ち山や東伊那財産区の競り山を回って、マツタケ30本を含む、10キロ余のキノコを採った。

例年、キノコの発生は10月末まで、11月になってからの発生は珍しく、キノコ採り歴30年余の赤羽昭二会長は「地球はきまぐれ、こんな年は初めて」と驚いている。 -

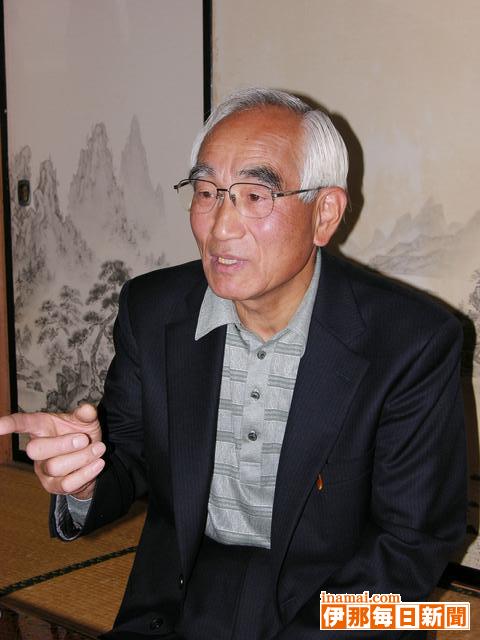

熊崎安二さん、旭日双光章

「長く務めてきたかいがあったと感慨無量」。飯島町教育長を皮きりに収入役、助役を歴任、町長は2期8年務め、町の発展に尽力した。

1928年中川村片桐に生まれ、農業技術員養成所卒業、宮田村や飯島町農協に勤務、農業共済を担当。63年、共済事業の役場移行により役場職員に。経済課を振り出しに議会事務局長、農林課長を歴任。農林課長時代は1100ヘクタールのほ場整備に関わり「農地は私有財産であり、減分率など農家の理解を得ることに苦労した」。49歳で教育長に抜擢され「男度胸で引き受け、県立高校の誘致に奔走し、飯島中学校の校舎建設も進めた」。

84年から収入役を拝命「利息が7-8%時代で、50億円の予算規模で利息で3500万円も稼いだ」

収入役から、助役に、95年に町長に就任。役場庁舎の建設や広小路の街路整備、ふるさと農道の整備、道の駅花の里いいじまの誘致にも尽力「七久保小学校の給食センターへの移行、保育園の再編など、子どもに直接関わる施策展開は、保護者の抵抗もあり、何度も足を運んで理解してもらった」と振り返る。「市町村合併の行方も気になったが、年齢的にみて迷惑をかけても」と03年勇退。現在、菊づくりやゴルフと悠々自適な日々。「時代もよく、健康と人に恵まれ、仕事一筋にまじめに一生懸命できた」と満足そう。 -

精神障害者いこいの家、スイートピールームがリニューアルオープン

「中川村保健センターにある精神障害者憩いの家「スイートピールーム」が2日、リニューアルオープンした。

活動の広がりで手狭になったため、隣接する旧浴室を改装し、約2倍38平方メートルに広げた。床や壁の全面張替、調理台の新設など事業費156万円。

利用者やスタッフら10人が見守る中、曽我村長と利用者代表がテープカット。曽我村長は「ここはゆっくりと時が流れ、なごやかで家庭的な雰囲気で過ごせる場所」と多くの利用を希望した。

この後、ゲストに精神障害者通所授産施設親愛の里紙ふうせん(高森町)、同共同作業所やすらぎ(飯島町)の利用者らを迎え、交流会をした。

スイートピールームは心に障害のある人やその家族、ストレスなどで落ち込んでいる人が、気軽にゆっくりできる「心の居場所」として、03年4月開所した。月・水・金の週3日開設。おしゃべりや季節の行事を企画したり、軽食づくり、簡単な手作業などを通じて、暮らしの力をつける経験や憩いの場として活用している。 -

南信精機がごみ拾いで社会貢献

飯島町七久保の南信精機製作所は地域貢献活動の一環として29日、社員ら60人が参加し、ごみ拾いをした。

かっぱを着て会社に集合した参加者は、冷たい雨の降る中、周辺道路や広域農道(柏木交差点から松川町境)、千人塚公園線(大宮から公園入口まで)に分かれ、道路に投げ捨てられた空き缶やペットボトル、ごみなどを拾い集めた。

雨にぬれ、道路に張りついたごみも丁寧に拾い集めた。

同社のボランティア活動は春と秋の年2回実施、今年で5年目。

総務課の紫芝道雄課長は「毎年、広域農道は比較的ごみは少ないが、千人塚公園線はごみが多い。空き缶やペットボトル、弁当のくずなど軽トラック2台分もある」とモラルの悪さを歎いていた。 -

伊那公民館で文化祭

伊那公民館で3日まで、第28回文化祭が開かれている。陶芸や書、水墨画、木目込み人形、生け花など作品1200点が並び、訪れた人の目を楽しませている。

文化祭は、公民館で活動するクラブ・サークルの利用者、教室の受講生が日ごろの活動成果を披露する場として年1回開催。

展示には22団体が出展し、初心者からベテランまでの力作がそろう。転写技術を生かしたアートクラフト「ネイチャープリント」は初出展で、額やバック、布などにパンジーやサクランボなどがデザインされる。そのほか、木彫りのおじぞうさん、「伊那谷の春」「果物」を題材にした水彩画なども。

武田登館長は「年齢を重ねても利用者の学習意欲はすごい」とし「文化祭を通して地域の人を知り、ふれあう機会につながれば」と話している。

3日は午前9時縲恁゚後3時。ステージ発表は午前11時半からで、21団体が大正琴、コカリナ、民謡、合唱などを披露する。 -

瑞宝単光章 消防功労 川手成美さん(71)

51(昭和26)年に旧伊那町消防団員になってから28年間、消防団活動に携わった。94窶・8年に団長、95年に上伊那消防協会副会長などを務めた。

冬の夜、火災現場で放水した水が凍っても団員は火を消し止め、次に備えてポンプ車を整備しなければならない。「団員が一生懸命やってくれたおかげ。個人でもらったものではない」と団員の活動をたたえる。

93(平成5)年4月、面積35ヘクタールを焼いた東春近の山林火災が記憶に残る。現場に着いたときは盛んに燃えていた。水利を探したがなかなか見つからず、ポンプをつないで消火活動に当たった。「火が頭の上を飛ぶ恐ろしい山火事」で、自衛隊のヘリコプターを依頼して消し止めた。「少しの火でも大きな火になる」と恐ろしさを語る。

死傷者が出る火災を目の当たりにしたことも。「ガスをつけたら、その場を離れない」と注意を促す。

「団員確保」が課題。長男で地元にいればほとんど入った時代とは違う。「地域の人との関係ができるし、苦労しただけ成長するのではないかと思う。地域の安全確保のため、力になってほしい」と若者にメッセージを送る。

妻浅子さんと2人暮らし。旅行や食事に出かけることが楽しみ。

伊那市平沢。 -

秋の叙勲 上伊那で7人が受章

政府は3日付で、秋の叙勲の受章者を発表した。上伊那は、旭日章(顕著な功績を上げた人)で3人、瑞宝章(公共的な業務に従事し、功労を積み重ねた人)で4人。

受章は、旭日双光章で専門工事業振興功労の麻野幸好さん(81)=駒ケ根市・元県広告美術塗装業協同組合連合会長、地方自治功労の熊崎安二さん(77)=飯島町・元飯島町長、中坪敏郎さん(74)=駒ケ根市・元市議会議員、瑞宝小綬章で教育功労の千田俊明さん(70)=伊那市・元公立高等学校長、瑞宝双光章で教育功労の高坂保さん(76)=駒ケ根市・元公立小学校長、瑞宝単光章で消防功労の川手成美さん(71)=伊那市・元伊那市消防団長、郵政業務功労の酒井祐治さん(65)=伊那市・元郵政事務官=。

受章者は全国で4029人、県内で81人。県内の内訳は旭日章25人、瑞宝章56人となっている。 -

瑞宝単光章(郵政業務功労) 酒井祐治さん(65)

「仕事の面では先輩や同僚を含めて上の人たちがいるなかで、なぜ(自分が叙勲をもらえたのか)と思った」と驚きの様子。

1940(昭和15)年に生まれる。小中学校、高校と地元で学び、西春近郵便局に正規職員として19歳で入局。定年退職した2000(平成12)年までの約40年間、同局一筋で仕事に励んだ。

貯金と保険の外務員を中心に、郵便配達員、郵便担当の総務主任を歴任。貯金の勧誘をしていた当時は思いもしなかったが、「貯金が元手で、子どもを大学に出せたよ」と、退職後に言われた利用者の労いがうれしかったと振り返る。

仕事のモットーは、先輩から引き継いだ仕事を次の世代につなげる・スよい継承者・スを目指した。利用者に対しても目線を下げ、「仕事をやってやるではなく、郵便配達をさせてもらう」気持ちで接するなかで、周りに育てられながら仕事をしてきたという。

これからの郵便局について考える。時代の流れで民営化が進むが「今まで通り、お客さまに気軽に安心して利用してもらえる場所であってほしい」と願う。

書道、写真撮影などが趣味。妻と2人暮らし。

伊那市西春近表木。 -

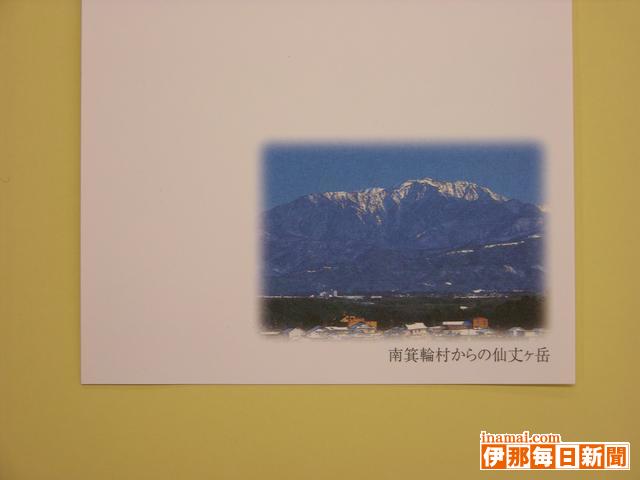

南箕輪村オリジナル年賀はがき発売

南箕輪村は、06年のオリジナル年賀はがきを作成し1日、発売した。南箕輪郵便局と村内の切手取扱い店で購入できる。

村をアピールしようと昨年に続き2年目。「南箕輪村からの仙丈ヶ岳」の写真をはがき右下に掲載した。冬の風景で、山や民家の屋根には白く雪が積もっている。村の美しい風景を撮影した写真の中から選んだ。

2万枚作成。1枚50円。昨年は大芝湖の写真で、完売した。村は「希望者はお早めに」と話している。 -

伊那市汚水処理施設整備に交付金439万6千円

政府は2日、05年度の汚水処理施設整備交付金(環境省所管)の第2回交付額を決めた。上伊那では、伊那市の公共下水道整備に事業費1318万8千円、交付額439万6千円が決まった。05年度第1回交付額との合計で事業費で3378万8千円、交付額で1125万7千円になった。(資料提供=宮下一郎事務所)

-

上伊那の企業

73%が5年前に比べ売上減

あるしん調べ上伊那の企業のうち、5年前に比べて売上が減少した企業が73・1%におよぶことがアルプス中央信用金庫の特別調査で分かった。増加した企業は全業種にわたって1企業もない。

上伊那地域の175社が対象。同金庫発行の「伊那谷・経済動向」で明らかにした。

売上が減少したとする企業の割合を業種別で見ると、サービス業94・4%、建設業76・5%、小売業70・8%、製造業68・9%の順で多く、卸売業の50%が最も少なかった。

販売エリアは、製造業を除いた他業種で80%以上が地元地域と県内をエリアとしており、製造業だけが他府県までが43・3%、全国をカバーが11・9%、海外までが11・9%と販売エリアの広さを示した。

5年前位に比べて販売エリアは変わらないとする企業が60・9%と大半。卸売業、製造業でエリアが広がったとする回答が目立った。

一方、企業が地元経済の活性化のため望むものは、「地域の基幹産業の振興」が最も多く(49・7%)、次いで「知事や市町村長主導の将来ビジョンの提示」(44・0%)、「まちづくりや商店街の振興」(31・4%)=複数回答=だった。「創業・ベンチャー支援」は7・4%、「NPO・コミュニティービジネス支援」は5・7%と少なかった。 -

伊那市青島いきいきサロン

タニシ汁に舌づつみ

「うまいもんだよタニシのお汁 尻をつついて口で吸う」とかつては詠われ、今では幻の珍味になっているタニシを味わう集まりが30日、伊那市青島地区であった。

地域の社会福祉協議会(矢島信之会長)が主催した高齢者対象の「いきいきサロン」。供されたのは同地区の農家が採ったタニシ500粒で。だしのきいた味噌汁に、参加者は「昔は良く食べた」「なつかしい」と、つまようじで身を引き出しては吸い取っていた。

矢島さんによれば、40年程前は同地区の田んぼでタニシが良く採れたが、当時は、表土の薄い青島の土地柄から、タニシにはほとんど何も付着せずきれいだった。

近年は農薬などによりタニシはほぼ絶滅し、有機農業を営む小川文昭さんの田んぼなどにだけ棲息しているが、有機農法で土地が肥えているためか藻などが付着したものが多く、今回もタニシ500粒を1つづつ歯ブラシで磨いて用意したという。

タニシ試食会に先立って、伊那市福島在住の地名研究家・松崎岩夫さんが美篶の地名の由来などを講演。「地名は字ではなく音が大切。青島(アオシマ)はもともとは大島(オオシマ)などと呼ばれていたはず。シマは川沿いの村落などを示す」などの話に、参加者は盛んにうなづいたりしていた。 -

ブラジル人学校、ハロウィンでデイサービスセンターを訪問

米国などで盛大に開かれる祭り「ハロウィーン」に合わせ31日、魔女や悪魔を装ったブラジル人の小学生や幼児約20人が、伊那市の介護サービス施設「アイリスケアセンター伊那」で、お年寄りとの交流を楽しんだ。

市内のブラジル人教室「ベビーキッズ」(飯島ヨシムネ園長)の子どもたちで、ふれあいを通して地域と密接な関係を築こう窶狽ニ、今回初めて訪れた。

子どもたちはお年寄りにカボチャやブラジルの手作りおやつをプレゼントし、ダンスや歌を披露。お返しにお年寄りも童謡「赤とんぼ」を披露し「どこの国でも、子どもはかわいいね」などと話していた。

同教室は、日本の学校の授業についていけないブラジル人の小学生や幼児が対象で、もともとは託児所として9年前に設立。現在辰野町から飯島町まで約50人の子どもが共に学んでいる。ブラジル人就労者には、残業や土日曜日・祝日に出社せざるをえない人も多いため、現在は、日曜日を除く午前7時縲恁゚後8時半、開放している。 -

上農高校、日本学校農業クラブ全国大会入賞者報告

全国の農業高校生らが、知識・技量を競う「第56回日本学校農業クラブ全国大会」(日本学校農業連盟など主催)がこのほど岐阜県であり、農業鑑定競技に出場した上伊那農業高校の生徒8人全員が入賞した。農業機械区分で生産環境科3年の小田切秀彰君(17)は全国1位となる最優秀賞を受賞。学校としても、2年連続で最優秀賞受賞者を出す快挙を成し遂げた。

小田切君は「大会に出場し、集中する精神力が身に付いた。夜遅くまで勉強した結果が付いてきた。将来は自動車整備士の資格を取りたい。学んだものが生きてくれれば」と喜びを語った。

生徒の科学性や自主性を高めることで、次世代農業の担い手の育成を目的とする大会。意見発表やプロジェクト発表部門があり、その中に食糧、環境などの区分がある。各区分ごと最優秀賞(上位者1人)、優秀賞(成績上位3分の一)を選出する。

農業鑑定は、何百項目の中から40題が出題される競技。広範な知識を必要とするため、生徒もかなりの時間を費やして大会に臨む。今年は約千人が参加した。

上農高校は、2度の学内選考で8人を選び、夏休み明けから授業校終了後、5、6時間の勉強を重ねた。教材だけでなく、実際に商店に出向き、農薬や肥料などを覚えたりもした。

上農高校の受賞者は次のみなさん。

◇農業鑑定競技

▼最優秀賞=小田切秀彰(農業機械)

▼優秀賞=片桐淳基(農業機械)、北原佳奈、縄達也(以上園芸)、齊藤昭紀(畜産)、橋本友実(食品科学)、武田英太(林業)、古川智(造園) -

箕輪町発足50周年記念特別展「箕輪町ができた頃…」

箕輪町生涯学習フェスティバルまなびピア箕輪2005の催しの一つ、町発足50周年記念特別展「箕輪町ができた頃…」が29日、町郷土博物館で始まった。会期は11月27日まで。毎週日曜日にイベントもある。

町は55年1月1日、旧中箕輪町、箕輪村、東箕輪村の3町村が合併して発足した。町発足当時に焦点をあて、時代の大きな転換期だった昭和30年代の箕輪町について、「景観・くらし・なりわい」の3つの視点で展示している。

景観は、国道153号線が舗装される以前の木下地区の写真と現在を比較。なりわいは養蚕や農閑期の仕事、当時の居間の風景、くらしは荷車、自在かぎ、電気コンロ、炭火アイロンなどの道具類を紹介している。

展示見学した郷土史クラブの小学生は、体験コーナーで蓄音機やラジオ、足踏みミシンなど当時の道具を実際に使ってみたり、居間に座ったり、古い写真や道具を興味深く見て楽しんでいた。

入館無料。開館時間は午前9時-午後5時(入館は午後4時半)。月曜休館(祝日は開館)。問い合わせは同館(TEL79・4860)へ。 -

箕輪町職員共済会作品展

箕輪町職員共済会(理事長・桑沢昭一助役)は2日まで、職員の作品展を役場3階講堂で開いている。一般の観覧もできる。

共済会のクラブ活動や個人の趣味、研究などの成果発表の場として毎年秋に開く恒例の展示会。会員は約330人で、呼びかけに応じて約70人が出展した。

盆石、盆栽、生け花、陶芸、編物、ビーズアクセサリー、織物、パッチワーク、トールペイント、粘土細工、木目込みアート、絵本、手描き友禅、絵画、写真など作品は多岐にわたり、いずれも力作ぞろい。「新潟県中越地震災害の記憶」と題した山古志地区を歩いた調査報告もある。 -

健康と福祉を考える集い「寄り合いの庭」

伊那市の西箕輪社会福祉協議会主催の健康と福祉を考える集い「寄り合いの庭」が30日、西箕輪公民館であった。地域住民が大勢訪れ、展示や催しを楽しみ、伊那保健所長の講演「いきいき長生きするために」を聞いて学び合った。

健康チェックコーナーでは、血圧を測ってもらい、足の痛みや体のことなどを相談する人もいて、操体法も積極的に体験していた。福祉相談、伊那養護学校作品展示・販売、映画上映、せん茶・抹茶サービス、屋台なども盛況だった。

文化庁委嘱伝統文化活性化事業「伝統文化こども生け花・茶道教室」も参加。本年度2年目の事業で、教室は今年7月から来年3月まで。西箕輪小学校の1年生から6年生まで15人が月2回、公民館で生け花と茶道をけいこしている。児童が生けた花を展示したお茶席で、子どもたちが交替にお茶を点て、訪れた人をもてなした。 -

新体操発表会

駒ケ根市の新体操クラブチーム「舞(まい)エンジェルス」は30日、第17回発表会を駒ケ根市民体育館で開いた。スポーツ少年団を中心とした幼稚園・保育園児縲恍・w1年生の約60人が「信頼窶韮ELIEVE」をテーマに、約2時間にわたって団体演技や個人種目などを披露した。

出場したメンバーはあでやかなコスチュームに身を包み、フープやリボン、クラブなどを自在に操りながら、アクロバチックな激しい動きと柔らかい繊細な動きがバランス良くミックスされた見事な演技をフロアいっぱいに展開=写真。1年間の厳しい練習で鍛え上げてきた技をいかんなく発揮した。

客席には大勢の保護者らが詰め掛け、演技の模様を収めようとビデオカメラなどを向けながら食い入るように演技を見守っていた。 -

秋香会菊花まつり

創立45周年を迎えた駒ケ根秋香会(本間秋男会長)は恒例の菊花祭りを駒ケ根市三和森クラブ広場で3日まで開いている。県民芸術祭2005に参加。3本立、ダルマ、福助、懸崖、盆栽、特作花壇など、会員らが丹精込めた作品が多数展示されている=写真。菊花鉢の販売、抹茶の野点サービスなどもある。入場無料。

菊花展入賞者は次の皆さん。

▽県知事賞=飯塚礼子▽駒ケ根市長賞=井口春人▽同市議会議長賞=飯塚礼子▽駒ケ根商工会議所会頭賞=小町谷誠▽駒ケ根市教育長賞=飯塚礼子▽全菊連会長賞=飯塚礼子、森勝美▽町部自治会長賞=森勝美▽秋香会長賞=森勝美▽審査委員長賞=羽場一雄▽宮下賞=北原・ス一▽伊那毎日新聞社賞=本間秋男▽信濃毎日新聞社賞=北原康平▽中日新聞社賞=塩澤春夫▽読売新聞社賞=酒井世喜良▽駒ケ根ニュース社賞=岡野修一▽駒ケ根日報社賞=松崎和男▽大中屋賞=浜口善元▽秋香会長賞=中西利幸▽長生社賞=熊沢作永▽秋香会賞=田中勝美▽池上賞=勝部由紀夫▽しらかば賞=森勝美▽米沢賞=飯塚礼子▽克水賞=小町谷誠▽MANABU賞=堺澤悦子▽サンケイ技研賞=山村英一▽新世紀賞=塩澤春夫▽有賀芳郎賞=栗山いさ江▽ビーナイン賞=樋屋次郎

◇赤穂小学校▽金賞=丸藤裕子、堀川佑香里、佐々木啓文、佐々木力弥、太田圭亮、野村美結、平栗舞歩、山岸朋博、倉田桃子、河嶋慈明、新井詩織、池上竣、山岸愛、唐沢紗季▽銀賞=清水雄平、高橋啓明、幸村響、中島悠、気賀沢和司、福沢美佑、松崎岳、竹上梢太、尾崎美優、名倉那夏、池戸直人、米山勇生、保科光輝、上谷大和▽銅賞=加藤優希、小池晨、有賀直美、小原淳美、千村諒、池上諒、下島亮、村田愛、川上優香、宮下蓮、園原有紀、松枝拓磨、下平達也、倉田挙伍、清水弥、矢崎亮介

◇順天寮▽金賞=順天寮菊クラブ1、同2▽銀賞=同3

◇団体賞▽秋香会長賞=赤穂小、順天寮 -

宮田観光開発が「サポート会」設置、経営監視のチェック機能は除外

観光ホテルを経営し、長期債務や施設老朽化が問題化している宮田村の第3セクター「宮田観光開発」は31日に取締役会を開き、社外から意見を聞くモニター機関「サポート会」の設置を決めた。今月中に発足するが、経営監視のチェック機能を除外するなど権限を当初案より大幅に縮小。「社内改革で取締役会が充実したため」と同社は説明している。

この日は、サポート会の構成委員を選考。15人の候補から商工会や農業関係者、女性など5人に絞り込んだ。

発足後は村民とのパイプ役として、同社の取り組みに対して意見や提言を寄せる。小田切英夫専務は「特に、イベントや地元産品の活用法などの提案を期待したい」と話す。

同社は今年5月の株主総会で、社内外から要望が出ていた「経営改善推進委員会」の早期設置を明言。経営監視機能も持たせる内容だった。

しかし、取締役会ではサポート会に監視機能を持たせないことで一致。「月次決算を導入するなど順調に取締役会が機能しており、チェック機能も十分果たせる」(小田切専務)という判断からだ。

取締役会では今期の中間決算を報告。未公表のため詳細は分からないが、当初見込みを若干上回り黒字を確保した模様。

台風の影響などで客足は伸び悩み、車両修繕、厨房器具の購入などもあったが、外注契約、人件費見直しなどで、山荘部門を中心に増収となった。 -

派遣交換職員と理事者が懇談

宮田村は31日、県や伊南の他市町村と相互に派遣交換している職員との懇談会を開いた。村政について外部の視点で自由に意見。「村財政の厳しさなど、将来的な見通しを村民に示すべき。説明責任を問われかねない」など、突っ込んだ提言もあった。

県や駒ケ根市、飯島町と交換している職員6人のうち、5人が出席。清水靖夫村長ら理事者を前に、派遣先の行政窓口や保育の現場で感じていることを率直に話した。

飯島町役場から派遣の職員は「宮田には(会合などの発言記録をまとめた)会議録がないので、村民から問い合わせがあっても、担当者以外対応できない」と指摘。

小林修助役は「私たちは(会議録がないのを)当たり前にしてきたが、情報の共有化は不可欠。早急にやらなければ」と話した。

駒ケ根市から派遣の保育士は「宮田の保育は手厚い」と評価し、村から駒ケ根市役所へ派遣されている職員は「駒ケ根は女性が重要な役職に就いている。自分の仕事を評価して希望職種を申告する制度もある」など、それぞれ違いを話した。

また、県から村へ派遣された職員は「村が自立を進めるには、すじ道を示さないと村民は不安や不満を抱く」と指摘した。 -

美篶で1876年製作の絵地図を発見

伊那市の美篶支所でこのほど、1874(明治7)年から10年間、県が各町村から地誌の提出を求めて製作した「長野縣町村誌」に付随する絵地図の草稿と思われる資料が発見された。支所は地域の小学校の教育に役立てるため、美篶小の資料館に寄贈した。

資料は支所の資料整理委員が資料室で発見。76(明治9)年7月に製作されたもので、旧美篶村の全体の略図を描いている。大きさは縦68センチ、横118センチ。同様の資料が市内で発見されているかは不明だが、「町村の合併などの歴史をたどるなかで、当時の資料が紛失しないでいるだけでも価値がある」と関係者の間でも注目度が高い。

長野縣町村誌の附図は現在、県立歴史館(千曲市)の収蔵庫にあり、旧美篶村の絵地図は2枚を保管。そのうち1枚については「明治初期長野縣町村繪地圖大鑑」(全5巻・郷土出版社)で紹介され、残りの1枚は発見された資料と基本的構図、縦横の方眼が入っていること、注釈の内容窶狽ネどが類似する。

歴史館の黒岩龍也専門主事は3枚の絵地図の関係性について「大鑑に載っている絵地図と時代設定は一致する。遠からず書式は一緒で、類似する2枚については清書と下書きの関係があるのでは」と分析している。

1874(明治7)年、当時の政府は廃藩置県に伴い新たに出来た各府県に国史編集局を設置し、全国の町村からの地誌の提出を命令。県でも各町村に町村誌編集人を置き、戸長・副戸長の責任で資料を出させ、10年間で84冊の長野縣町村誌にまとめた(1976年、伊那毎日新聞社で上伊那郡町村誌としても発刊している)。絵地図もまた、付随する資料として一緒に提出している。

上伊那郡村誌では長野縣町村誌について、「日本の地理、歴史窶煤Aなどをはじめて公にした最初の資料となったものばかりであり、今日の郷土の地理・歴史・産業誌の素因をつくった、最も画期的な大事業であった」と記されている。

地域住民で資料館の管理・運営を目的に組織する「美篶小学校資料館専門委員会」は、恒例の12月1日の開校記念日(本年度=104回目)の資料館企画展で資料を一般公開する。昭和初期(1933縲・1年)に学校職員が測量し手書きで製作した村図など、資料館で管理している昔の地域地図を共に並べ、歴史的変遷を探るための展示を予定している。

専門委員会の諸田秀委員長(75)=美篶笠原=は「古きを知ることで、自分たちが住んでいる場所の移り変わっていく様子を児童たちに学びとってもらえれば」と話している。 -

児童の学習成果・そば打ちも好評

伊那市の西春近北小学校のPTA(唐木寿夫会長)が主催する、年に一度の「PTAバザー」が29日、小学校体育館などであった。学年やクラス別のブースには日ごろの学習成果として、新米、竹トンボ、花の種、野菜などが並び、多くの地域住民でにぎわった=写真。

地域との交流、児童の出店体験などを目的とした恒例バザー。新事業として、学校、PTA、同窓会の3者で育てたソバを、同窓会が「手打ちソバ」にして販売し、大きな呼び物になった。

4年けやき組は、上伊那農業高校の生徒と一緒に、6月中旬から育ててきたキビを団子にして販売した。1パック6個入りで約40パック用意したが、入場開始から30分も立たないうちに完売。種まきからキビ団子までの過程を体験学習してきた児童らは「早く売れてよかった」と喜んでいた。

そのほか、PTAが地域に呼びかけて集めた生活食器などのバザーや、わたあめ、ポップコーン、焼き鳥などの出店も並んだ。 -

南大東島へ友好米贈る

「平成の米の道」開通をめざして

コメの取れない沖縄県・南大東島に送ろうと、市民有志が伊那市東春近の友好田で栽培してきたコシヒカリがこのほど収穫され、3日に南大東島にコメを届ける訪問団が出発することになった。1日、有志の中心母体である青パパイアの会(代表・小林史麿グリーンファーム社長)が記者会見して明らかにした。

市民レベルで進む沖縄県・南大東島と伊那市との交流を拡大するためのもので、6月に無償で提供された細田清登さんの田んぼを借りて、ボランティアが田植え。8月には伊那を訪問した同島の子どもたちが雑草取りをした。その後も、有志を中心にした田んぼの管理をし、精米して20俵弱の収穫があった。

島には合計19俵を贈り、6俵は幼稚園・小中学校・老人ホームなどで使用。残りは経費相当分の原価で島の人に譲る。

コメを届ける訪問団は、友好のきっかけを作った井地千代子さんはじめ、8月に島民を招いた際に食事作りなどを担当した女性4人。「伊那谷コメ娘」として伊那の美味しいコメを宣伝してくる。4日には南大東小中学校で伊那のコメを使った給食をともにするほか、5日には島の運動会でおにぎりにして振舞うなどの計画も進行中だ。

南大東島の子どもとの学校ぐるみの交流を始めた伊那西小学校からの手紙や贈り物なども携えて島に向かう。

小林さんは「昔、伊那のコメは権兵衛峠を超えて木曽に向かった。平成のコメの道は、海を越えて信州から離島に向かう。そんな経済交流の先駆けになればうれしい」と話した。 -

商工会の現状を知って!

商工会広域協議会が県議と懇談

上伊那の9つの商工会が加盟する県商工会連合会上伊那支部広域協議会(会長=山崎重久南箕輪村商工会長)の地域振興懇談会が1日、伊那市のプリエキャスレードであり、国の三位一体改革や県の小規模企業支援策改革の中での、商工会の現状や今後の課題について、上伊那選出の県議や県職員と懇談した。木下茂人・清水洋・小原勇の3県議が出席。牛越徹上伊那地方事務所長も来賓として参加した。

待井重保県商工会連合会専務理事は基調講演で、「国と県の財政難が地域の中小企業が支えあって作ってきた商工会にダメージを与え、組織そのものの存亡が危ぶまれている」として、商工会の地域産業に占める役割の大きさにもかかわらず、財政が危機的状況に陥っていることを訴えた。特に、県が、補助金配分方式の変更で誘導する商工会の合併や広域連携の方向も、総じて商工会の弱体化をもたらすものだ窶狽ニの自説を強調した。

出席した県議からは「県にも働きかけ、過度な補助金削減の見直しなどを迫ってきたが、先行きはまだ見えない」など、この問題についての県政報告があり、今後の商工会のあり方をめぐって活発に議論した。

上伊那でも、国の指針に沿う方向で伊那市・高遠町・長谷村の合併が進展しているが、県は07年度から「1市町村1商工団体」を基本とし、同一市町村で統合しない商工団体へは補助金を大幅削減する方針を打ち出している。この中で、高遠町・長谷村・西春近の3商工会は、伊那商工会議所との合併はせず、06年4月から広域連携の道を進むとしている。

また、合併しない市町村の商工会の場合でも、補助金の額の選定方式小規模事業者数を基準としたものに変ることから、多くの場合財政困難な状況が予想されており、飯島町と中川村の商工会も06年4月から広域連携に進む。

こうした状況下で、商工会側は、県に、地域経済を支えてきた商工会の意義を認め、政策を変更するよう求めている。 -

全国障害者スポーツ大会で優勝を狙う

中塚誠さん(45)=宮田村

5日から岡山県で始まる第5回全国障害者スポーツ大会陸上競技の60メートル走と200メートル走に出場する。200メートルの大会記録は30秒8。自身の記録は31秒0。自己ベストで大会新を出し、優勝を目指す盲目のランナーだ。

1995(平成10)年の神奈川大会では陸上400メートル走と水泳50メートル自由形で、1997(昭和62)年の沖縄大会では陸上立ち幅跳びと水泳50メートル平泳ぎで、大会新での優勝など好成績をおさめている。

目が不自由なため、レースにも練習にも伴走者が必要だ。細い紐を輪にして、その両端を持って走る。60メートルで10数秒、200メートルは30秒の全力疾走。選手が走りやすいように、伴走者はつないだ側の手をまったく動かさずに走る。200メートルではコーナーがあるため、伴走者が「イン、イン」というのを聞いて曲り、「3、2、1、ハイ」の声でコーナーから直線に移る。同じく「3、2……」でフィニッシュを決める。

選手の走力だけでなく、それ以上の伴走者の走力が必要。2人の息の合い方がカギを握るのだという。 -

若手職員が収納率向上対策などを提言

伊那市の若手職員10人でつくる「元気の出るプランニングチーム」は収納率向上のための対策や新市を想定したイベントのあり方などを報告書にまとめ、1日、小坂市長に報告した。

課題として与えられた収納率向上対策は▽納付書を納期ごとに出す▽自動車など動産の差し押さえとインターネット公売▽「い縲怩ネちゃんカード」のポイントでの納付を可能にする窶狽ネど7項目を挙げた。小さな滞納から整理していくことで、市全体の未収金(04年度)約14億9千万円の収納率向上のきっかけになるのではとした。

イベントについて、高遠町・長谷村との合併で、観光資源を含め魅力的なイベント開催が可能になるとし、西駒ケ岳と東駒ケ岳の登山や公共施設を活用した合宿形式の自然体験、地元農産物などを活用した料理コンテストなどを提案。既存イベントは、精査の必要や、主催を地区に移管することを盛った。

そのほか▽市のイメージキャラクター「イーナちゃん」グッズにサブレやパンなどを加える▽庁舎内の総合窓口は利用が多い西通用口に配置する▽庁舎の北・南芝生、せせらぎ水路を一体的に利用する窶狽ネどもあった。

小坂市長は「できるだけ提案を生かせるようにしたい」と述べ「庁舎の有効活用は合併に伴って整備するため、提言を取り入れていきたい」などいくつかの項目に答えた。また「合併まんじゅうはどうか」とも提案した。

報告書は各担当課で検討し、改善できるものから取り組んでいく。

プランニングチームは99(平成11)年度から始まり、1年ごとにメンバーを入れ替えて市政に提言。今回は4月から「イベント」「庁内サービス」の2班に分かれ、住民のイベントに対する考え方などを調査してまとめた。 -

新市誕生150日前

06年3月31日の新伊那市誕生の150日前イベントが1日、市役所であった。庁舎内に横断幕を掲げ、市民らに広くPRする。

職員150人を前に、小坂市長は「合併まで5カ月を切った。仕事の調整がハードだが、体に留意して取り組んでほしい」と呼びかけた。

横断幕は縦0・9メートル、横4メートル。新市の将来像「二つのアルプスに抱かれた自然共生都市」に加え「3月31日新伊那市誕生」などの青文字を入れた。

横断幕・懸垂幕は駅前再開発ビル「いなっせ」の掲示塔、農道にかかる歩道橋など5カ所にも取り付ける。

市では今後、新市誕生PRのステッカーを公用車にはっていきたいとした。

懸垂幕は高遠町・長谷村でも掲げる。

◇ ◇

伊那市・高遠町・長谷村合併協議会は30日まで、新伊那市誕生記念イベントのアイデアを募集している。「お金をかけず、多くの人が参加して楽しめるユニークなアイデアを」と呼びかけている。

イベントは06年4月1日縲・7年3月31日に開催するもので、内容は▽新市誕生を市民が祝い、喜びを分かち合える▽地域の歴史や自然、特性などを再認識する機会になる▽新市として一体感が生まれる窶狽ネどを募集する。

応募は応募用紙1枚につき1点。企画内容、効果、参加対象などを記入して合併協議会事務局へ提出する。持参する場合は、各市町村の担当課などでも可。

アイデアが採用された人は「みはらしの湯」「さくらの湯」「仙流荘」の無料入浴券をペアでプレゼントする。

問い合わせは、合併協議会事務局(TEL71・6320)、または各市町村の担当課へ。 -

【記者室】平和の願い

岡谷市で活動する混声合唱団「岡谷せせらぎ会」の10月末のリサイタル。「沖縄の唄」と題したステージで、戦争の歴史、沖縄の傷などを題材にした曲を平和への願いを込めて歌い上げた▼世界平和と地球環境保護をテーマに絵を描く箕輪町の遠藤友幸さんは、美術専門誌アートクロス社の戦後60周年平和祈念賞(洋画部門)を受賞。平和に対する意識を高めなければならない-との企画で、平和を願い優れた作品を発表し続ける作家の一人として表彰された▼遠藤さんは言う。「殺し合いしない“真の人間”に進化できないものか」と。戦後60年の節目は、平和への新たな出発。夏が過ぎれば終わり-ではない。我々にできること、すべきことをもう一度考えてみたい。(村上記者)

1712/(水)