-

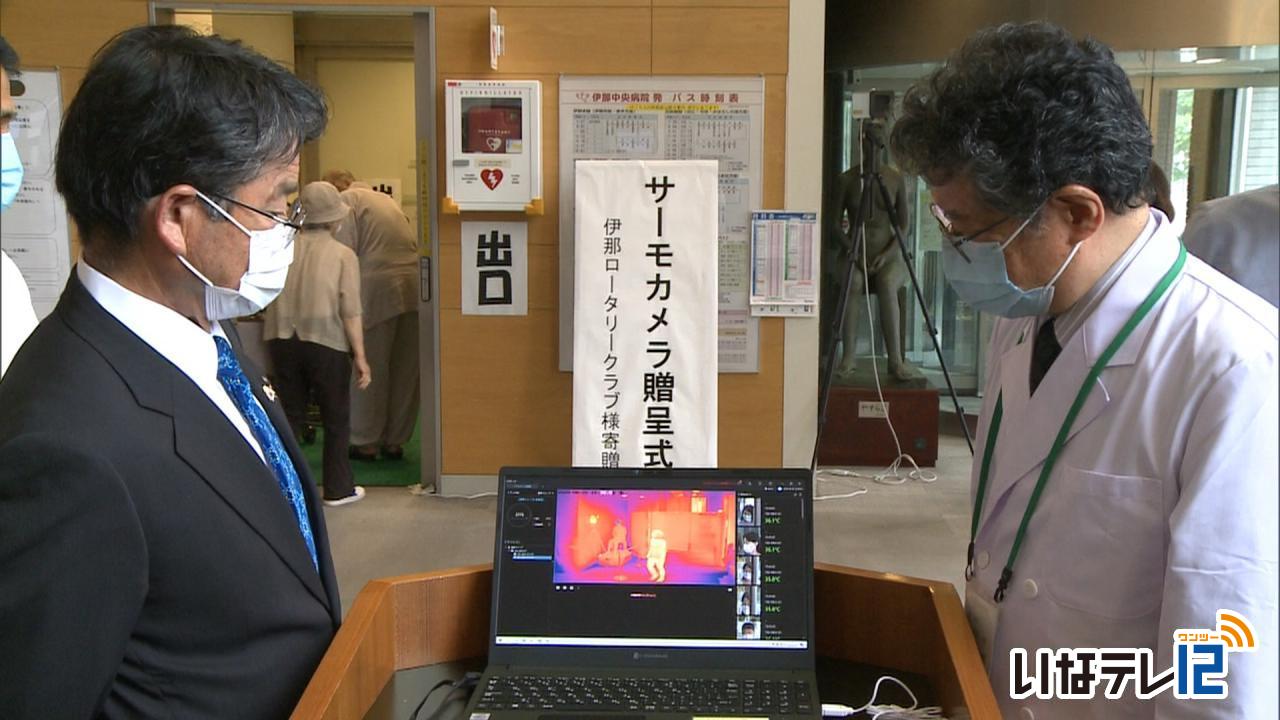

伊那ロータリークラブ中病にサーモカメラ寄贈

伊那ロータリークラブは、瞬時に15人ほどを検温できるサーモカメラを25日、伊那中央病院に寄贈しました。

こちらが寄贈されたサーモカメラです。

カメラにはレンズが2つあり、1つは通常、もう一つのレンズのカメラで検温します。

赤外線を発する装置があり、設定してある基準となる温度と、カメラで計測した体温の誤差で、高熱の来院者を特定できるものです。

伊那ロータリークラブでは、今年度予定していたイベントが新型コロナウイルス感染拡大で中止となり、そのイベントで使う予定だった予算で医療従事者を支援しようと、今回サーモカメラを贈ることにしました。

伊那中央病院では、新型コロナウイルス対策として、スタッフによる検温を現在行っていますが、サーモカメラの導入により、スタッフの負担が軽減できると感謝していました。

カメラは正面入り口に設置され、26日から試験的に、使われるということです。

-

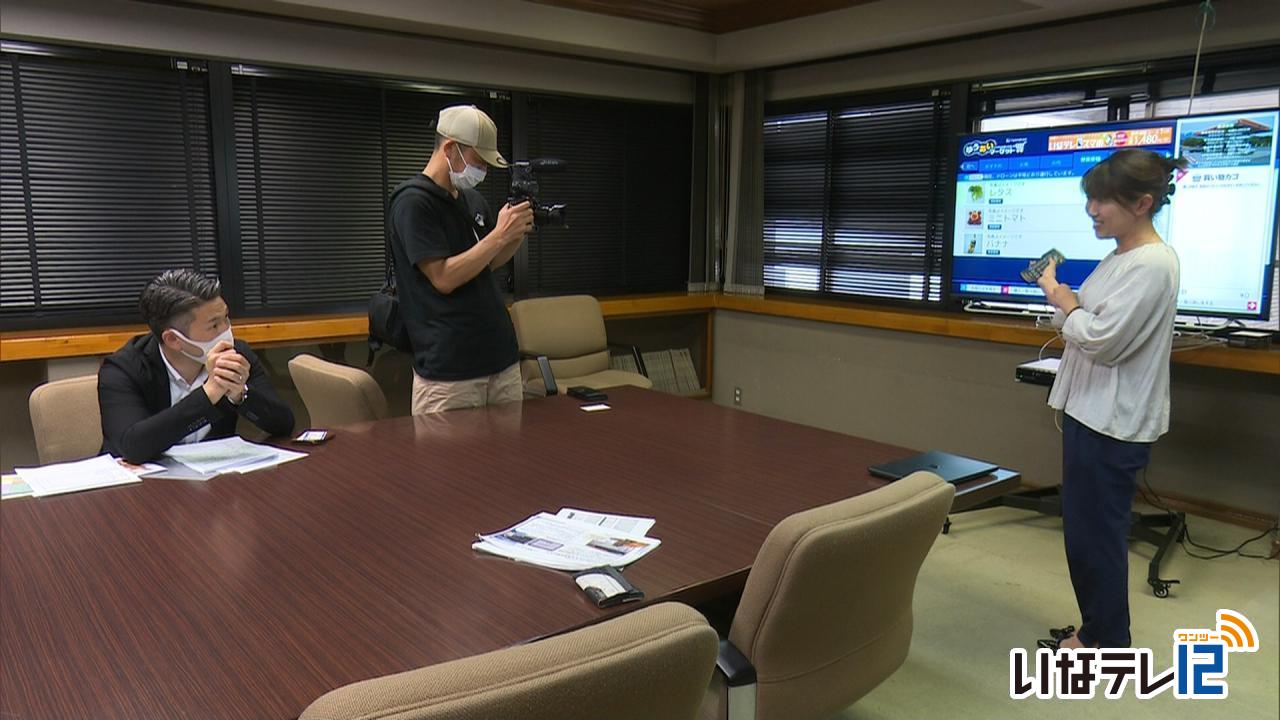

テレ東ダイレクトが伊那市の取り組みを取材

伊那市と協力して市のブランドイメージ向上のための番組制作など、包括連携協定を結んでいる、東京都のテレビ東京ダイレクトは、市がすすめる新産業技術の取材を25日と26日、伊那市内で行いました。

このうち、25日は、テレビ東京ダイレクトの担当者が、伊那ケーブルテレビを訪れ、テレビで商品を注文すると、ドローンが配達してくれる「買い物支援サービス」について取材しました。

伊那ケーブルテレビの平山直子さんが、リモコンを操作し商品注文の流れをデモンストレーションしました。

取材に訪れたテレビ東京ダイレクトの新井光さんは、どのような商品が購入できるかや、リモコンで操作するメリットについて質問していました。

平山さんは「高齢者にとってインターネットは抵抗があると思うが、テレビのリモコンなら親しみやすい」とその優位性を話していました。

テレビ東京ダイレクトは、テレビ東京のグループ会社で、テレビやインターネットを使った通信販売のほか、地方創生をテーマにした番組を制作しています。

伊那市の新産業技術の取り組みについての特番を制作していて、伊那ケーブルテレビのほかに、AI配車タクシーや買い物支援サービスなどを取材しました。

伊那市の新産業技術を特集した番組「羽田土曜会 ニッポンを元気にする地域の星」は、8月15日(土)にBSテレ東で放送予定です。

-

いちごの杜が村内保育園にジャム寄贈

南箕輪村南殿の有限会社農業生産法人いちごの杜は、村内の保育園にいちごジャム915個を贈りました。

26日は、保育園を代表して中部保育園で贈呈式が行われ、いちごの杜の大井敦さんが園児にジャムを手渡しました。

ジャムは、いちごの杜が栽培している夏いちご「ゆめごこち」を使ったオリジナル商品です。

去年から商品開発を行い、今年から東京や大阪へ販売することになっていましたが、新型コロナの影響で販売促進のイベントなどがすべて中止となってしまったということです。

そんな中、大井さんはコロナに負けず村内の園児たちに笑顔になってもらおうと考え、ジャムを贈ることにしたということです。

いちごジャムは、村役場を通じて順次、村内の保育園に届けられることになっています。

-

役場玄関前に横断幕掲出

箕輪町は、町民一丸となってコロナ禍を乗り越えようと、24日に横断幕を庁舎正面に掲げました。

白鳥政徳町長の発案により掲げられた横断幕には、「コロナに負けるな、心をひとつに乗り越えよう!」と書かれていて、町のキャラクター「もみじちゃん」も描かれています。

町では、「コロナ禍でも、かわいいデザインのマスクをしてみるなど、楽しみながら生活し、町民一丸となって乗り越えていきたい」としています。

この横断幕は、コロナが終息するまで掲げられるということです。

-

南箕輪村 福祉施設に応援金

南箕輪村は、新型コロナウイルスの影響を受けた高齢者施設や福祉施設を応援しようと、それぞれの施設に応援金20万円を26日、贈りました。

このうち、障がい者の就労訓練を行う事業所モミの木が運営するカフェに、唐木一直村長が訪れ、応援金20万円を代表の前澤啓子さんに手渡しました。

村では、感染防止に注意を払いながら介護や生活支援など福祉の最前線で取り組んでいる施設の活動を支援しようと応援金を贈ることにしました。

唐木村長は、「まだまだ終息が見えない状況だが、これからも、いろんな形で応援していきたい」と話していました。

前澤さんは「コロナの影響で売り上げがほとんどなかった。カフェの運営に活用させていただきたい」と感謝していました。

このカフェでは、従業員が栽培した無農薬野菜を中心としたランチの提供を行っています。

新型コロナの影響で、4月20日から40日間休業し、6月1日から営業を再開しました。

対策として、利用客の検温や向いあって座らないよう席を配置するなどの対応を取っています。

また、手作りマスクの販売なども行っています。

南箕輪村では、26日村内にある16の高齢者施設や福祉施設に応援金を贈ったということです。

-

深妙寺あじさい見ごろ

あじさい寺として知られる伊那市西春近の深妙寺では、花が咲き訪れた人たちの目を楽しませています。

深妙寺の境内や裏山には、青や紫のあじさい、およそ200種類、2500株が植えられています。

今年は、例年より1週間ほど早い20日頃から咲き始め、今は7分咲きです。

あじさいは、今の住職の母親が多くの人が訪れる寺にしようと、30年ほど前に挿し木で増やし始めたのがはじまりだということです。

26日の午前中は、市内外から多くの人が訪れ傘を差して花を楽しんでいました。

また、アマチュアカメラマンが雨で濡れたあじさいをカメラに収めていました。

境内には観音像が33体建立されていて、寄り添うように花が咲いています。

例年は7月初めの見ごろに合わせてあじさい祭りが行われていますが今年は新型コロナの影響で中止となり湯茶のサービスなどは行わないということです。

深妙寺によりますと、あじさいは来月中旬頃まで楽しめるということで「人との距離を保ちながら楽しんでもらいたい」と話していました。 -

伊那市内の7店で作る伊七菓販売

伊那市内の菓子店7店舗の菓子詰め合わせ「伊七菓」が26日から販売されます。

伊七菓は、越後屋菓子店の「伊那のまゆ」、パティスリーもへじの「青島霞堤」、菓子庵石川の「ちいずくっきい」、ドルチェ・カリーナの「オレンジケーキ」、フランセ板屋の「レモンケーキ」、菊香堂の「栗パイ」、御菓子処おかめ堂の「梅の香」の詰め合わせです。

24日は、伊那市荒井のタウンステーションで、企画に参加する各店の代表が、菓子を持ち寄り、仕分け作業を行いました。

伊那市駅前の越後屋菓子店では、きょう販売に向け、朝から伊七菓の袋詰めを行いました。

伊七菓は、企画に参加する7店舗合わせて750袋作られ、1袋税込み1,000円です。

販売は明日からです。

-

箕輪町 プレミアム応援券発行へ

箕輪町の白鳥政徳町長は、新型コロナウイルス対策事業として、1万円で買うと、13,000円分使えるプレミアム応援券を発行したい考えを示しました。

25日は、箕輪町役場で定例記者懇談会が開かれ、白鳥町長が話しました。

応援券は、町内外の人を対象に発行予定で、1セット13,000円分を1万円で購入できます。

町内のプレミアム応援券登録店で使うことができ、有効期限は8月3日から12月31日までの予定です。

町では、7月1日から10日まで町内の全事業者を対象に登録を受け付けます。

購入希望者は、7月15日から27日までに申し込む必要があり、販売は8月3日から31日までとなっています。

町では、応援券を発行し消費喚起につなげることで、およそ3億2,500万円の経済効果を見込んでいます。

また、新型コロナの影響で外出を自粛していた地域住民の健康増進を図るため箕輪町は、ながたの湯の平日の入浴料を期間限定で値下げする計画です。

7月1日から12月28日まで、平日の入浴料を500円から300円にし、値下げ分は町が補助することになっています。

今月30日の箕輪町議会臨時会で応援券発行などの予算を盛り込んだ一般会計補正予算案などの議案を提出することになっています。 -

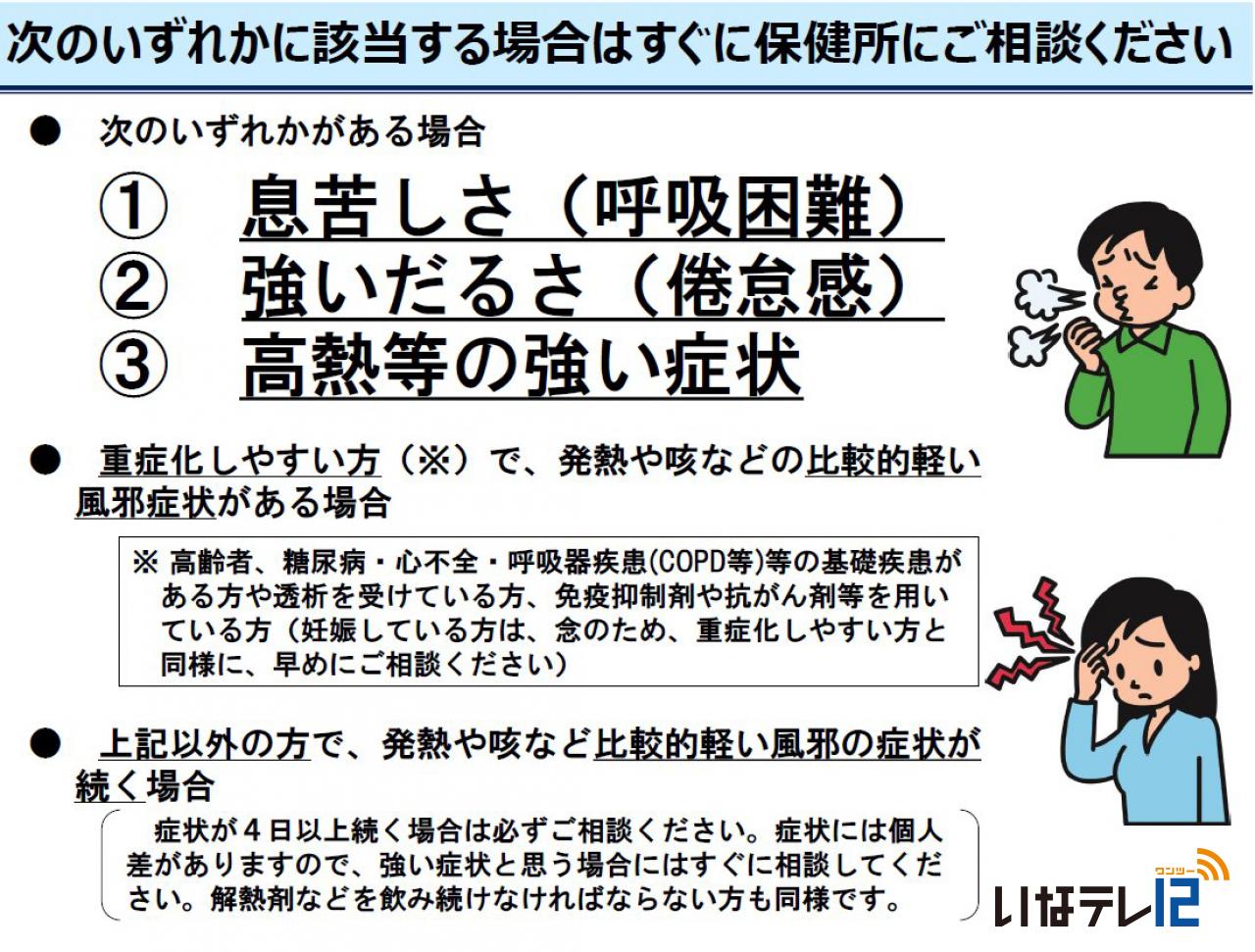

長野県SNSコロナ情報

新型コロナウイルス対策に関する長野県からのツイッター・ライン情報です。

熱や倦怠感などの症状がある方や、新型コロナではないかと不安のある方は、いきなり病院には行かず、まずは保健所やかかりつけ医に電話でご相談ください。

お話をお聞きし、状況に応じて医療機関などと調整を行います。

【伊那保健福祉事務所 76-6837】

-

伊那市振興公社 花の苗配布

伊那市振興公社は、マリーゴールドやサルビアなどの花の苗を、団体や企業に無料で配布しています。

25日は、美篶の特別養護老人ホームみすず四恩の家の職員が、防災コミュニティセンター近くのハウスを訪れ、花の苗を受け取っていました。

伊那市振興公社では、緑化推進事業の一環で、平成25年度から無料で花の苗を配布しています。

去年までは一般向けに配布していましたが、今年は新型コロナウイルス感染防止のため、個人への配布は中止とし、希望のあった企業や団体に限定して配ることにしました。

苗は、マリーゴールド・サルビア・百日草で、全部で2万株でです。

みすず四恩の家では、施設の玄関先やベランダなどに植えるということです。

苗の配布は30日までで、企業または団体限定で受け付けています。

【伊那市振興公社 78‐5010】

-

福祉販売会 月2回開催に

新型コロナウイルスの影響で障がい者就労支援施設の企業からの受注がストップしている中、利用者の工賃確保に繋げようと、月に1回の市役所での販売会が今月から月2回に増えました。

25日は、今月2回目の販売会が伊那市役所1階ロビーで開かれ、上伊那の6つの施設がブースを出しました。

手作りマスクは300円から400円、おやきは100円など布製品や食べ物が並びます。

伊那市によりますと、3月から5月にかけて、新型コロナウイルスの影響で工場から受けていた受注がストップし、利用者の仕事も止まってしまったということです。

また、自主製品を販売するイベントなども全て中止になったということです。

市役所では毎月第1木曜日に自主製品の販売が行われてきましたが、機会を増やそうと今月から月2回の開催になりました。

伊那市では、職員だけでなく一般にも多く利用してもらいたいとして「それぞれ工夫を凝らした製品を作っている。ぜひ多くの人に足を運んでもらいたい」と話していました。

【毎月第1・第4木曜日 伊那市役所1階ロビー 正午~午後1時まで】

-

中病 3年連続赤字の見込み

伊那中央行政組合議会臨時会全員協議会が24日伊那市役所で開かれ、昨年度の伊那中央病院の決算は7億4千万円の赤字見込みになることが報告されました。

赤字は3年連続です。

伊那中央行政組合の報告によりますと、令和元年度の伊那中央病院の収入は126億9千万円、支出は134億3千万円で、純損益は7億4千万円の赤字となる見込みです。

決算が赤字となるのは平成29年度から3年連続です。

要因として、新型コロナウイルスの影響や、北棟の建築に伴う減価償却・職員の増加による給与が増加したためとしています。

白鳥孝組合長は「収益は前の年度に比べて堅調に伸びていて病院経営には問題ない状況だ」と話しました。

また伊那中央病院では、紹介状がなく初めて受診した患者が支払う特別初診料2,000円を、10月1日から5,000円に値上げするとしています。

再診の場合は2,500円となります。

全員協議会の最後には、新型コロナウイルスに日々対応している医療従事者に向けて激励の拍手が送られました。 -

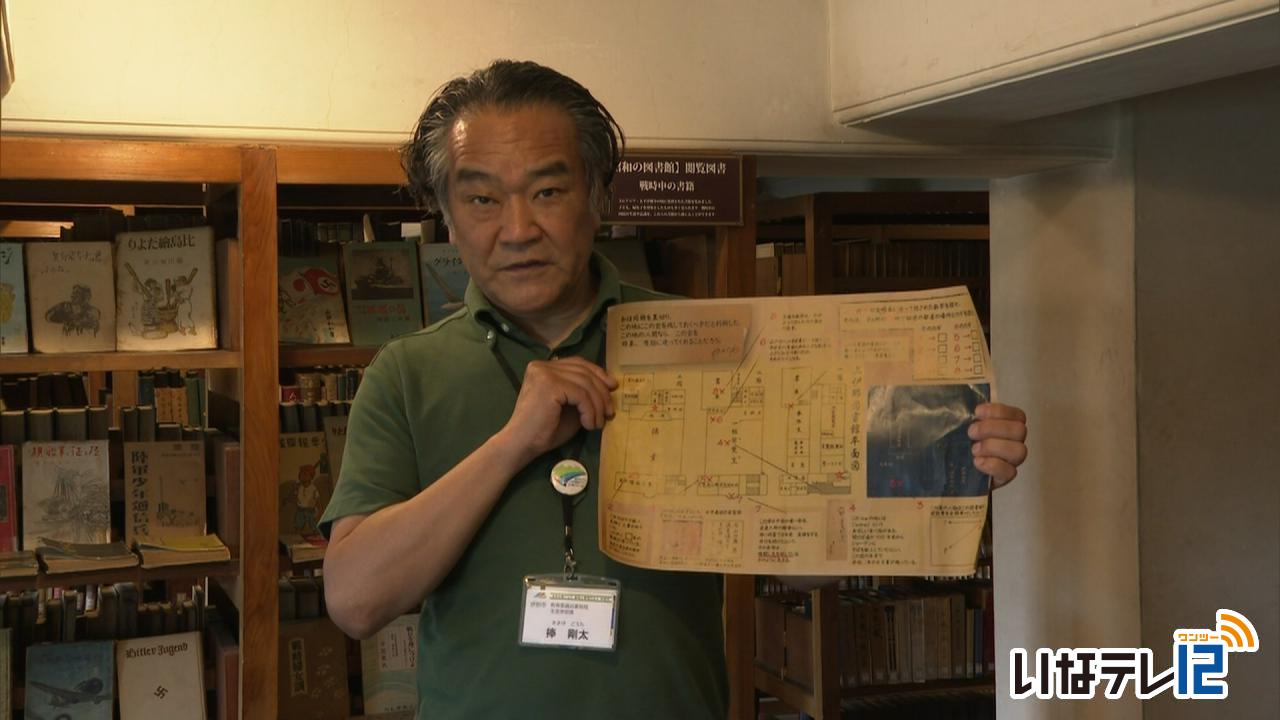

伊那市創造館でリアル謎解きゲーム

伊那市創造館で、開館10周年を記念したイベント、リアル謎解きゲーム「上伊那図書館に隠された財宝を探せ」が24日、始まりました。

このゲームは、戦後、上伊那地域に駐留した米兵jackが「宝の地図」を残したという設定で行われました。

その地図を見ながら、全館をめぐり、8つの数字を見つけ、謎を解くゲームです。

リアル謎解きゲーム「上伊那図書館に隠された財宝を探せ」は、予約が必要です。

1日3組限定で、8月31日月曜日まで行われています。 -

南信工科短大 課題成果発表

南箕輪村の南信工科短期大学校の2年生は、グループごとに取り組んできた総合課題の成果発表会を24日、学校で開きました。

こちらは、リモコンで操作する草刈り機です。

草刈りと収集が同時にできるもので、農家の作業軽減を図ろうとつくったということです。

工科短大の2年生は、機械・電気の2つの学科の枠を超えた5つのグループをつくり、去年10月から半年にわたり、制作に励んできました。

企画や設計、組み立てなどすべてオリジナルです。

こちらは、段差があっても重い荷物を運べるようにしようと開発した、3輪付きカートです。

ボタンを押すことでセンサーが反応し、3輪で階段の昇り降りをサポートするということです。

大石修治校長は、「学生たちは、身近なことに課題を見つけ、解決しようと取り組んできた。就職したあとも今回の経験を活かしてほしい」と話していました。

この日発表した研究成果は、校内で展示し、オープンキャンパスなどで活用する予定です。 -

高遠北小児童が砂防えん堤を見学

伊那市高遠町の高遠北小学校の児童たちは24日、藤沢を流れる小田井入沢の砂防えん堤の建設現場を見学しました。

この日は、高遠北小の3年生7人が建設現場を見学しました。

見学会は、6月の土砂災害防止月間に合わせて、防災教育の一環で南信の小学校を対象に駒ケ根市の天竜川上流河川事務所が毎年開いているものです。

この日は天竜川上流河川事務所が箕輪町の浅川建設工業に発注している、高遠町藤沢の小田井入沢砂防えん堤の現場を見学しました。

児童らは、職員から砂防えん堤の建設方法を教わると、測量器を使って距離を測ったり、ショベルカーに乗って操縦体験をしていました。

今年度は、南信の小学校4校が砂防えん堤を見学することになっています。

天竜川上流河川事務所では「学習を通して砂防設備に関する知識を身に着け、防災意識を高めてもらいたい」と話していました。 -

上農生 観光プログラムづくり

南箕輪村の上伊那農業高校グローカルコースの生徒たちは、授業の一環で、伊那谷の魅力を伝え移住定住につながる観光プログラムづくりに取り組んでいます。

19日は、上農高校のグローカルコース3年生5人が市役所を訪れ、市の職員などから、伊那市の観光名所や魅力などの話を聞きました。

以前、観光協会に勤めていた経験があり、自身も移住者で、現在は南箕輪村南原に住んでいる、富岡順子さんが客員講師として授業を行っています。

生徒たちは、観光プログラムをつくるにあたって、企業や行政の取り組みを調査しようと考え、今回は伊那市の職員から話を聞くことにしたということです。

職員は、伊那市横山のアウトドア体験施設の体験談を、生徒たちに動画を見せながら話していました。

生徒たちは、今後は移住者にインタビューをしたり、古民家を貸し切ってイベントを企画したりしていくということです。

観光プログラムをつくるこの授業の成果は、フェイスブックなどのSNSで公開していく予定です。 -

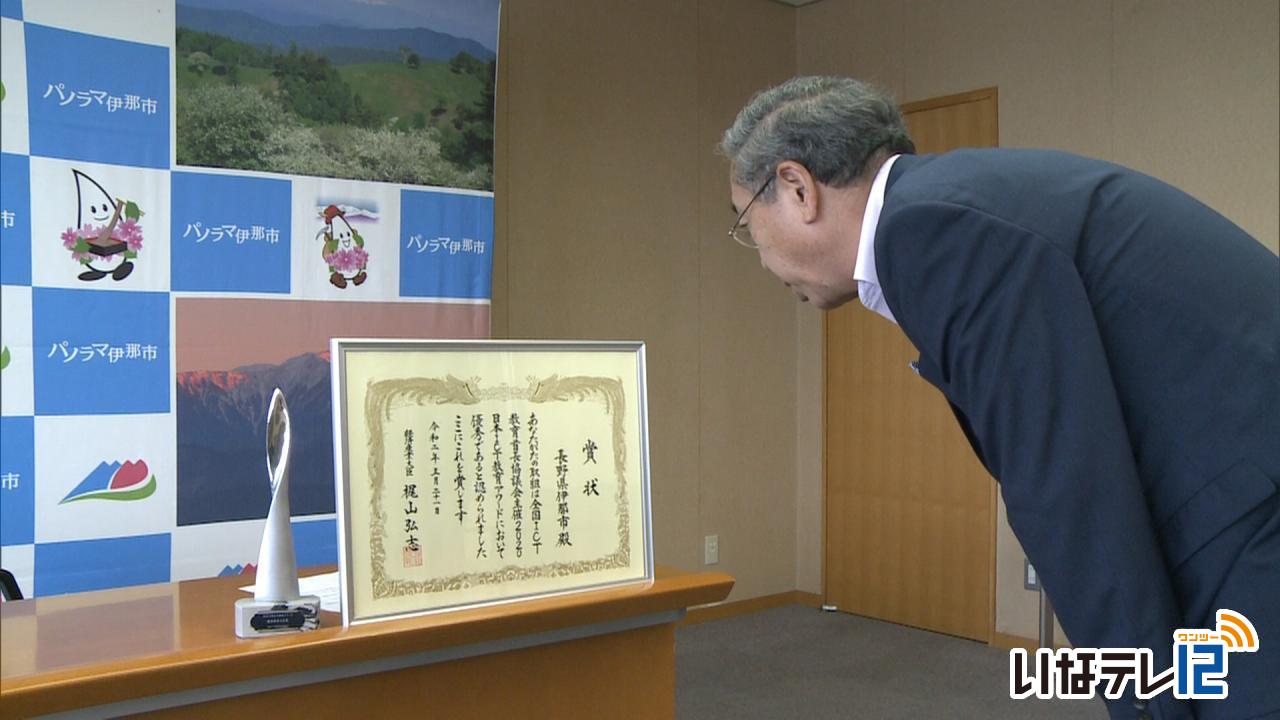

伊那市 ICT教育アワード経産大臣表彰

伊那市は新産業技術を活用した教育に取り組んでいる点などが評価され、2020日本ICT教育アワードで経済産業大臣賞を受賞しました。

アワードは全国ICT教育首長協議会が実施しているもので、ICT教育のモデルケースにふさわしく、他の地域でも展開できる取り組みを表彰するものです。

2020年のアワードには全国48の自治体から応募があり、一次審査を通過した9自治体で最終審査が行われました。

伊那市は遠隔教育により小規模校の課題解決や企業と連携して自然の中でのICTを活用した先進的な学びに力をいれている点などが評価され経済産業大臣賞を受賞しました。

伊那市はこれまでの日本ICT教育アワードで奨励賞や日本視聴覚教育会長賞を受賞していますが、大臣賞を受賞するのは今回が初めてです。

-

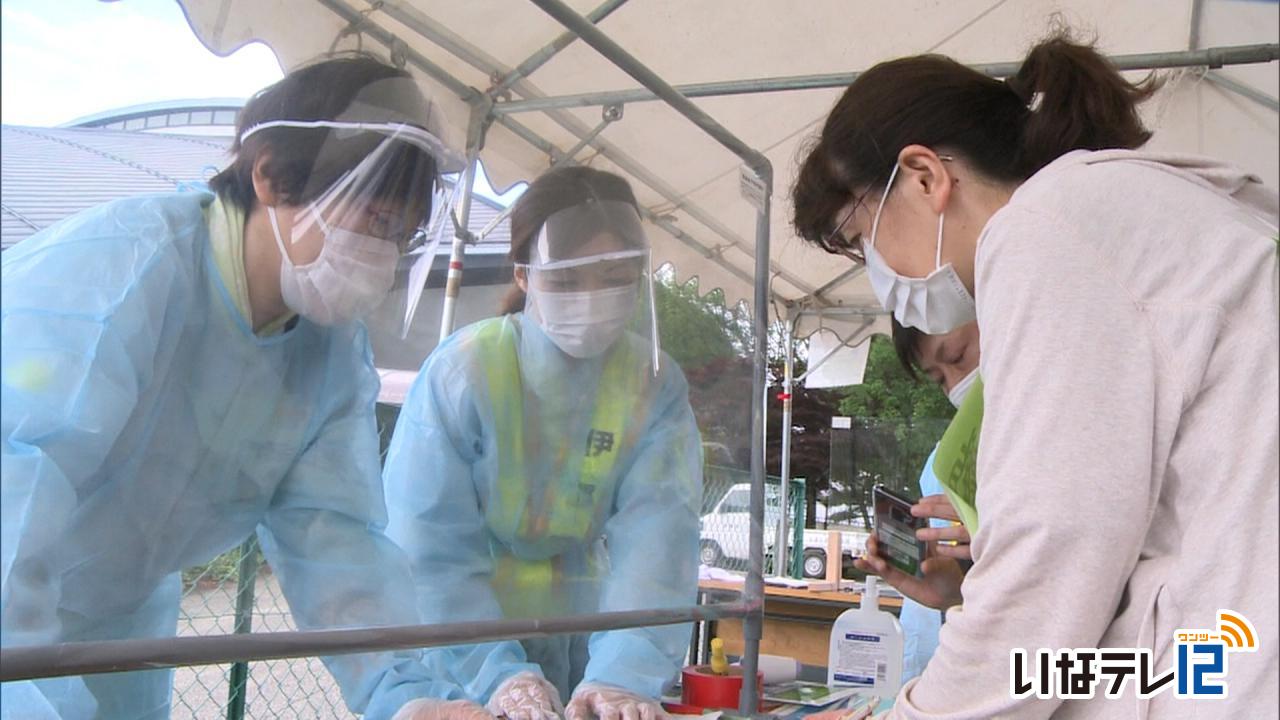

新型コロナ対策し避難所開設訓練

伊那市の職員を対象にした伊那市災害対策本部訓練が24日行われました。

今年は初めて新型コロナウイルス対策をした避難所の設営や受け入れ訓練が行われました。

伊那市役所に本部を置き、伊那市武道館ではコロナ対策をした避難所の設営や受け入れ訓練が行われました。

受け入れ訓練では、住民役の職員が訪れると、防護服やフェイスシールドを身につけた職員が体温測定や健康状態を確認していました。

聴覚障がいがある人も想定し、マスクをずらし口元を見せたり、絵や筆談を使いコミュニケーションをとっていました。

問診を終えると、新型コロナの症状が疑われる人は、プラスチックの仕切りに覆われたスペースや室内用テントへと誘導されていました。

訓練が行われた伊那市武道館の広さは460平方メートルです。

この広さの避難所ではこれまで140人程の受け入れが可能でしたが、間隔を2メートル空けるなどのコロナ対策を行うと45人程しか受け入れられないという事です。

市では避難所での感染防止対策を進めていく一方、地区の会所やホテル、知人宅なども避難所として市民に示していきたい考えです。

-

2019山紫販売

伊那市と信州大学農学部が連携し、開発したやまぶどうで作ったワイン「2019山紫」が、25日から販売されます。

原材料のやまぶどうには、市と信州大学農学部が連携した「伊那ぶどうワインプロジェクト」で誕生した新品種「信大Wー3」が使われています。

昨年は霜が少なく、糖度が高いやまぶどうが採れたということです。

ワインに仕込み、バランスが取れ、深みのある味わいに仕上がったということです。

「2019山紫」は、720ミリリットルのフルボトルで、520本の限定出荷です。

価格は、税込み2,500円です。

-

伊那小学校プール開き

伊那市の伊那小学校で23日、プール開きが行われました。

伊那小学校では、午後から3年生3クラス119人が今年初めての水泳の授業を行いました。

児童たちは、久しぶりの水の感触を楽しんでいるようでした。

水泳の授業は、新型コロナウイルス感染防止のため、1クラス15分ずつ交代で行いました。

伊那小の水泳の授業は、7月30日木曜日まで行う予定です。

-

土砂災害危険個所パトロール

6月の土砂災害防止月間に合わせ、伊那建設事務所などは22日、災害の危険がある箇所をパトロールしました。

この日は、辰野町・箕輪町・南箕輪村の土砂災害が発生する恐れのある5箇所を伊那建設事務所と町村の職員が巡視しました。

このうち、箕輪町では福与の県道19号卯ノ木交差点付近を巡視しました。

伊那建設事務所によりますと、この場所は、民家の裏側が斜面になっていて、大雨による土砂災害の危険が予想されるということです。

職員たちは、「災害が起きた場合にはきめ細かく地域を絞って避難指示を出す必要がある」などと意見を出し合っていました。

パトロールは、大雨などによる土砂災害に備えようと、毎年この時期に行われています。

伊那建設事務所によりますと、きょうの結果をもとに、必要に応じて対策などを講じていくということです。

-

イベントの中止情報

新型コロナウイルスの影響によるイベントの中止情報です。

8月30日に伊那市高遠町を主会場に予定されていた、令和2年度伊那市総合防災訓練は中止となりました。

箕輪町で9月13日に予定されていた、ポニーの草競馬大会第15回パカパカ杯は中止となりました。

-

木製カップホルダー作製

伊那市は、地域産材を使った木製カップホルダーを作製しました。

蓋つきのカップホルダーは上伊那産のヒノキが使われています。

紙コップ置きホルダーは西箕輪吹上のヤマザクラが使われています。

伊那市が市内の木工職人に依頼し、各30組を製作しました。

会議などでペットボトルやプラコップの代わりに使用することで、プラスチックごみの削減につなげる狙いです。

伊那市では庁舎内で利用をすすめ、商品化につなげていきたいということです。

-

市庁舎で「信州Greenでんき」活用

伊那市は、長野県内の水力発電所で発電された電力を市役所本庁舎と長谷総合支所で活用していることを発表しました。

伊那市は、CO2の削減とエネルギーの地産地消を進めようと、長野県企業局の水力発電所で発電した電力を、市内の電力小売事業丸紅伊那みらいでんきから購入し今月1日から活用を始めています。

水力発電所は東春近の春近発電所や長谷の美和発電所など県内17か所です。

供給量は年間およそ90万キロワットで、本庁舎と長谷総合支所で使う電力のすべてを賄います。

今回の導入により年間447トンの削減につながるということです。

伊那市では公共施設から排出されるCO2を2016年の1万2,725トンから、2030年までにおよそ4200トン減らすことを目標としています。

長野県は信州産の再生可能エネルギーの活用を推進する「信州Greenでんき」プロジェクトを進めていて、県内の自治体での導入は伊那市が初めてだということです。

-

レジ袋有料化に合わせエコバッグ配布

伊那市は、プラスチックごみの削減や、再生可能エネルギーの活用など環境保全に関する施策を進めています。

23日は市役所で定例記者会見が開かれ、白鳥孝市長が取り組みについて発表しました。

この一環として、伊那市は、使い捨てプラスチックごみの削減を進めようと、全国の小売店でレジ袋が有料となる7月1日にコンビニエンスストアでエコバッグの無料配布を行います。

こちらが伊那市が配布するエコバッグです。

色は3色あり、「伊那から減らそうCO2」とデザインされています。

縦35センチ、横30センチ、マチは13センチの大きさで、畳むことで小さく持ち運ぶことができます。

伊那市では、環境保護の施策の方向性を示す「伊那市環境基本計画」を定めていて、CO2や使い捨てプラごみの削減を目指しています。

7月1日から全国の小売店でレジ袋の有料化が義務づけられることに合わせ、今回配布することにしました。

配布が行われるのは、市内のコンビニエンスストア27店舗で、時間は7月1日の午前10時からです。

各店舗100枚で、なくなり次第終了となります。

-

共生ビジョンでCATV活用

伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会が23日伊那市役所で

開かれ今年度の新たな取り組みとして伊那ケーブルテレビの放送システムを活用した情報配信が承認されました。

協議会は伊那市、箕輪町、南箕輪村の民間企業や商工団体の代表など約20人で構成されています。

協議会は人口減少社会に対応するための取り組みを進めていて今年度は新たに伊那ケーブルテレビの放送システムを活用し3市町村の行政情報の強化を図ります。

子育て支援や空き家、地域公共交通などに関する情報を共有するもので事業費は1,300万円となっています。

協議会ではほかに来年度からの第2期伊那地域定住自立圏共生ビジョン策定について意見が交わされました。

委員からは農業振興や子どもの居場所づくりについても検討してもらいたいとの意見が出されていました。

第2期共生ビジョンは来年度からの取り組みの具体策を示すもので期間は5年間となっています。

-

フェンシング応援ポロシャツ完成

箕輪町が力を入れている、フェンシングを応援しようとポロシャツが出来上がりました。

こちらがそのポロシャツです。

黒色で、胸の部分には箕輪町の町章の三本線をフェンシングの剣で表現し、もみじのマークが添えられています。

後ろのデザインはご覧の通りです。

町が力を入れているフェンシングを盛り上げようと、商工観光推進室の河西遼太さんが町内の飲食店主らと協力してつくったということです。

去年は白で、今年は黒地となりました。

ポロシャツのサイズは、SSから4Lまでで、税込み2,400円、松島のミノワスポーツで購入できます。

-

ICT活用した学習支援を考える 伊那市総合教育会議

市長と教育委員が教育行政について意見交換する伊那市の総合教育会議が22日に開かれ、ICTを活用した学習支援の今後のあり方について意見を交わしました。

今年度初めての総合教育会議が22日に市役所で開かれ、新型コロナウイルスによる長期休校期間中のICTを活用した取り組みについて意見を交わしました。

新型コロナの感染防止の取り組みとして、市では4月10日からおよそ50日間に渡り、小中学校を臨時休校としました。

その間、インターネットを活用したテレビ会議システムで、遠隔授業や学活を行ってきました。

会議は、これらの経験を新しい教育の形として検証する場にしようと開かれたものです。

伊那中学校の有賀稔校長が事例を紹介しました。

伊那中では、20代の若い職員で研究チームを作り、5月11日からオンライン授業や学習動画の配信を行いました。

有賀校長は、「プランを立ててから行動に移すのではなく、まずはやってみることを大切にした。様々な教員が関わることで、教室の枠組を超えた学びの提供を行うことができた」と話していました。

委員からは、「生徒の自己開示能力を養うきっかけになった。システムの有用性や危険性を教える場を設けるべきだ」などの意見がでていました。

白鳥市長は、「不登校気味の生徒が授業に参加するきっかけになったと聞いている。授業につまづいた生徒の早期発見にも役立つと思うと話していました。 -

旧馬島家住宅で五月人形展

伊那市高遠町の民俗資料館にある県宝・旧馬島家で、五月人形展が開かれています。

会場には、各家庭から寄贈された五月人形23体のほか、幟旗7本、兜飾り3点など小物も合わせると70点ほどが飾られています。

こいのぼりとともに飾る幟旗は、古いもので明治時代のものもあります。

また、展示会場となっている江戸時代から続く旧家・旧馬島家の土蔵から出てきたという飾りや人形も展示されています。

旧馬島家を含む伊那市民俗資料館は、今月3日から17日まで、資料整理や展示替えのため臨時休館していました。

そのため、五月人形展も当初よりも延長し、30日まで開催します。

なお、旧馬島家住宅に隣接する様々な農機具や生活用具を展示している高遠なつかし館は現在、リニューアルのため閉館中です。

リニューアルオープンは、来月2日を予定しているということです。

-

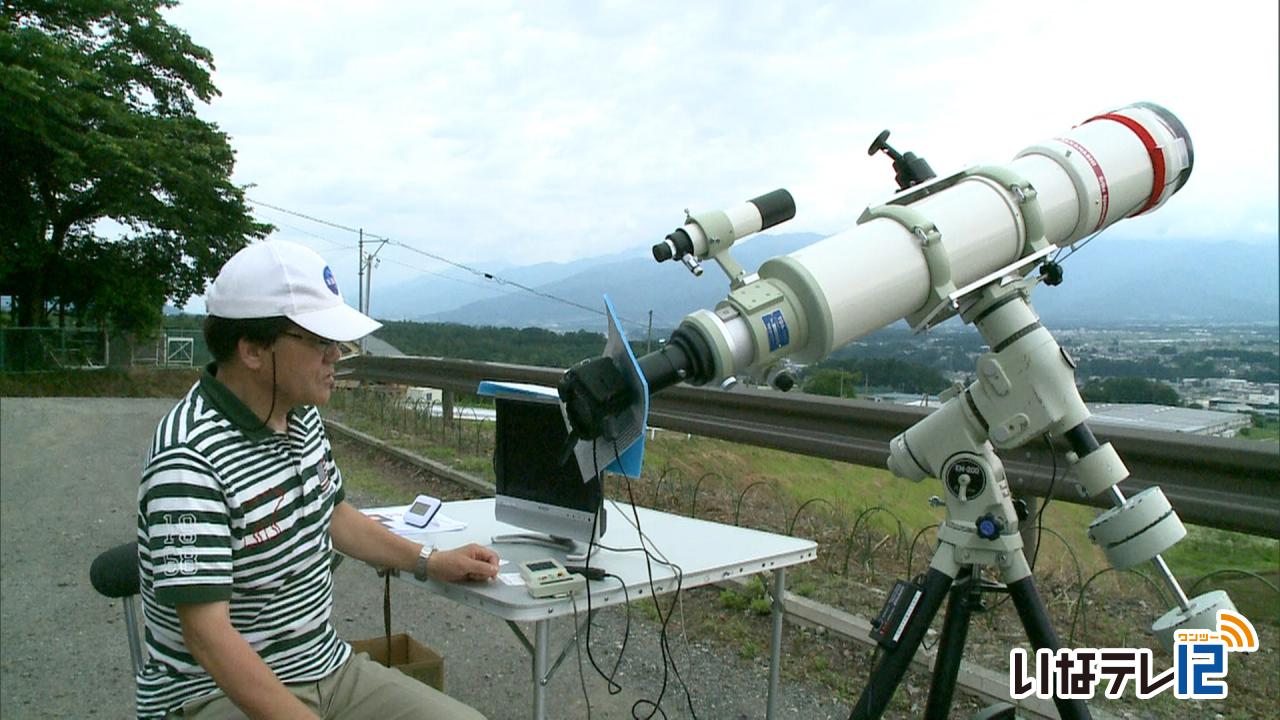

夏至に部分日食 上伊那でも天体ショー

1年で昼の長さが最も長い夏至の21日に、太陽の一部が欠けて見える部分日食が、上伊那地域でも見る事ができました。

夏至と日食が重なるのは、江戸時代以来372年ぶりだということです。

伊那天文ボランティアすばる星の会代表の野口輝雄さんは、中央アルプスを望む箕輪町福与の高台で部分日食を観察していました。

日食は、太陽の前を月が横切ることで、太陽が欠けて見える現象です。

野口さんによると、伊那地域では午後4時9分に欠け始め、午後5時8分に最も欠けて見えるということです。

写真に収めるため、大型の望遠鏡に太陽の光を弱める減光フィルムを貼り、その時を待ちます。

最も欠けて見える時刻になりました。

厚い雲が上空を覆い、思うように見ることができません。

それでも10分後の午後5時18分、雲の切れ間から太陽が顔をのぞかせます。

取材カメラに減光フィルムをつけて撮影してみると。

太陽が4割ほど欠けて見えました。

2110/(火)