-

伊那ナイターソフトCATV杯 信濃路クラブが優勝

伊那ナイターソフトボール連盟の春季トーナメント「伊那ケーブルテレビ杯」決勝戦が5日夜に伊那市営野球場で行われ、信濃路クラブが2年ぶりの優勝を果たしました。

決勝戦は白と緑のユニフォームないのにクラブと青のユニフォーム信濃路クラブの対戦となりました。

試合は、初回0アウト3塁の場面でスクイズを決めるなど2点を先制した信濃路クラブが序盤から優位に進めます。

投げては佐々木和彦さんがテンポの良い投球を見せ、ないのにクラブ打線を押さえ込みました。

試合の結果、5対0で信濃路クラブがないのにクラブを破り、2年ぶりの優勝を果たしました。

試合の模様は、7月に121chで放送します。 -

詐欺を未然に防いだコンビニに感謝状

架空請求詐欺を未然に防いだとして、伊那市荒井のファミリーマートJAいな店に5日、伊那警察署長から感謝状が贈られました。

この日は、伊那警察署の駒村公孝署長が店舗を訪れ、小松明弘店長に感謝状を贈りました。

5月10日、市内在住の70代の男性客が、10万円分の電子マネーを購入したいと来店しました。

レジで対応したパート従業員の池上すみ江さんは、金額が大きかったことや男性の様子から特殊詐欺を疑い、店長の小松さんと一緒に警察に相談するよう促したということです。

小松さんは「日頃からお客様に声掛けをするよう心がけていることが今回の結果に繋がったと思う。身近なところでも起こることが分かったので今後も声掛けを続けていきたい」と話していました。

伊那警察署によりますと、今年1月から5月末までに届け出があった特殊詐欺被害の件数は2件で、被害額はおよそ360万円となっています。

2件ともコンビニが関わる被害ではありませんでしたが、引き続き詐欺に遭わないよう呼び掛けています。

-

高校の将来像を考える協議会 発足・初会合

県立高校の第2期高校再編に向け、上伊那地域の高校の将来像を考える協議会の初会合が、4日に開かれました。

協議会では今後、保護者や上伊那8校の校長などを対象に意見を聞き再編案の検討に反映させる計画です。

この日は委員およそ20人が出席しました。

会では、上伊那8校の校長や高校在学中・進学前の保護者、教育関係者、委員の推薦など、およそ30人を対象に意見を聞くことが確認されました。

7月下旬に行われる次回の会議までに、「少子高齢化やグローバル化などの社会変化」や「地域が求める人材確保」など長野県教育委員会が示す方針に対し、6人程度のグループヒアリングで5回に分けて意見を集めます。

この日県が示した旧第8通学区・上伊那地域の中学卒業生の推移予測では、2017年の1,856人に対し、2030年には2割少ない1,494人になるとしています。

再編計画の方向性について県では「少子化の進行を考えると、再編の実施を前提に将来像を考える必用がある」としています。

協議会は、市町村長や産業界、教育界やPTAの代表18人で構成され、来年1月頃成案をまとめる予定です。 -

地域農業支援へコーン使ったドリンクを考案

箕輪町で栽培が盛んに行われているスイートコーンを使ったドリンクの試飲会が4日、町文化センターで行われました。

試飲会には、町内の飲食店の店主や商工会のメンバーらおよそ20人が参加しました。

これは、地域農業を支援する、箕輪町の「農業応援団計画」の一環で企画されたものです。

ドリンクは、地域おこし協力隊員で、東京都で料理店を営む三浦俊幸さんが考案しました。

誰でも気軽に作れるようにと、スイートコーンと上伊那地域の酪農家がつくる「おもてなし牛乳」をミキサーにかけ砂糖で味付けをしただけのシンプルなレシピになっています。

参加者は「甘味が強いので砂糖がなくてもいいのではないか」「アレンジして使ってみたい」などと話していました。

箕輪町では、野菜の中でスイートコーンの生産が最も多く、生産額は年間およそ5,300万円となっています。

未来農戦略係(みらいのせんりゃくがかり)の土岐俊さんは「農家が減少していく中で、農地を農地として活用していけるよう、アイディアを出しながら支援していきたい」と話していました。

町では、今後も地域農業の可能性を広げるため、様々なレシピやアイディアを考案していきたいとしています。 -

春の出荷に向けて蚕にエサやり

今ではほとんど目にすることがなくなった養蚕ですが、箕輪町中曽根では、大槻文利さんが春の出荷に向けて作業を始めました。

4日に卵から孵化して1週間ほどの14万匹の蚕が松本の業者から届きました。 体長は、1.5センチほど。

1か月で10センチを超えるまでに成長します。

大槻さんの養蚕所は、画面右側、自宅脇にあり、室温は、25度以上に保たれています。

5日初めて桑の葉を与えました。

大槻文利さん73歳。 祖父の代からの養蚕を受け継ぎ、高校を卒業して以来50年以上になります。

妻のかつえさん、研修に来ている川岸の片倉さんとともに桑の葉を与えていきます。

出荷は、春、夏、初秋、初冬の年4回。 春は、6月初めから約1か月間飼って、7月初旬まゆの状態でJAに出荷します。

エサやりは、1日に4回、1週間ほど続けられ、ある程度成長してからは、1日3回になるということです。

JA上伊那によりますと、上伊那の養蚕農家は今3軒のみで、昨年度のまゆの出荷量は、約1,500キロ。

大槻さんは、その半数以上の840キロを出荷しました。

自宅周辺には、広大な桑畑もあり、エサやりを終えると今後に備えて桑の葉の収穫を行っていました。

「大きなまゆに育ってもらえればうれしい」

大槻さんのまゆは、岡谷の製糸工場に送られ、絹糸などに加工されています。 -

4月の求人倍率 1.48倍

上伊那の4月の月間有効求人倍率は、3月を0.17ポイント下回る1.48倍でした。

月間有効求人数は4,055人、月間有効求職者数2,731人で、4月の月間有効求人倍率は、1.48倍でした。

求人倍率は1月以降4か月連続で前の月を下回っています。

新規求人数1,376人のうち、正社員が占める割合は44.4%で、平成21年1月の44.6%に次ぐ高さとなっています。

ハローワーク伊那では「求人倍率は下がったが、製造業を中心に求人は好調に推移し、今後も引き続き高い状況が続くと推測している」と話していました。

雇用情勢については「引き続き堅調に推移している」として、3月の判断を据え置きました。

-

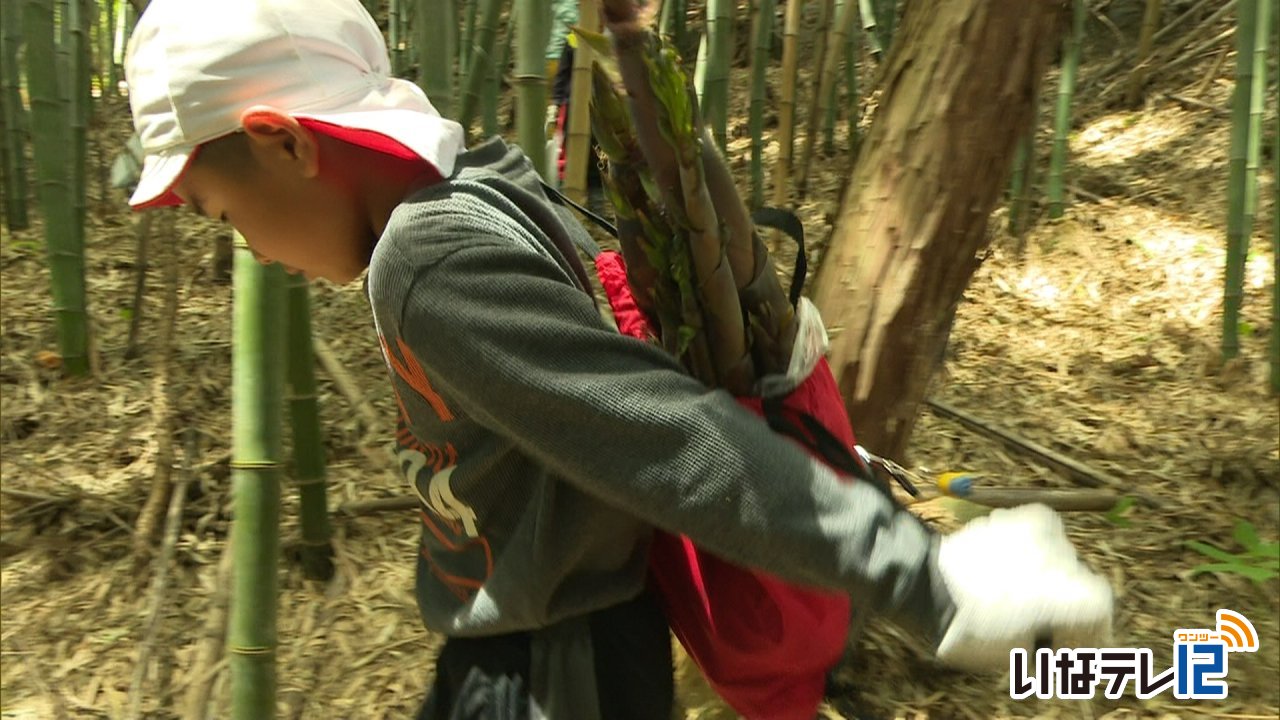

新山小児童がタケノコ採りを体験

伊那市の新山小学校の児童は、地域住民の竹林でタケノコ採りを5日、体験しました。

新山小学校の全校児童42人が訪れたのは、新山の今泉地区に住む六波羅文利さんの所有する竹林です。

六波羅さん好意で毎年タケノコ採りを体験していて、今年で4年目になります。

今年は例年に比べて2週間ほど早く、小学校では予定を1週間前倒しして、この日に行いました。

子ども達は、太く育ったタケノコを足で折って、袋やリュックに入れていました。

児童は「たのしい」「リュックが重くて持って帰れるか心配」などと話していました。

大野俊浩校長は「地域の人たちのおかげで、地域ならではの体験が楽しくできるということを感じてもらいたい」と話していました。

タケノコは、それぞれ家に持ち帰って味わうということです。 -

箕輪南小学校 プール清掃

箕輪町の箕輪南小学校の児童は、20日のプール開きに向けて清掃を6日に行いました。

この日は、1・2年生が小プールを、3年生から6年生が大プールの清掃を行いました。

児童たちは、泥や枯れ葉を取り除いたり、たわしなどを使って磨いていました。

箕輪南小学校のプール開きは、20日の予定です。

-

昭和35年度箕輪中学校卒業 同級生による作品展

昭和35年度に箕輪中学校を卒業した同級生による作品展「六人展」が、箕輪町文化センターで6日から始まります。

会場には、写真・書道・絵手紙・俳句・童画・パッチワークの作品25点が並んでいます。

昭和35年度に箕輪中学校3年2組を卒業した同級生6人が展示しています。

6人は今年で満73歳になります。

これまで、2011年、2016年と2回4人が出品して開催し前回で最後にしようと考えていましたが、新たに2人の参加が決まり2年ぶりに展示会を開きました。

メンバーのほとんどが町外・県外に住んでいますが、1、2年に1回は同級会を開き親睦を深めているということです。

こちらは、松島在住の吉崎英子さんのパッチワークキルト作品です。

9年かけてほぼ全て手縫いで仕上げていて、作品の中央には季節の花がひと月ごとに施されています。

この作品展は、6日から10日まで、箕輪町文化センターで開かれます。 -

ローメンの日 大賑わい

6月4日は、蒸し麺の語呂合わせで、ローメンの日です。

伊那ローメンズクラブ加盟店で並盛が一杯400円で提供され、昼時は多くの人で賑わいました。

伊那市美篶の萬楽です。

伊那ローメンズクラブの各加盟店で通常600円ほどで提供されているローメンが400円で提供されました。

開店の11時過ぎから続々と客が訪れ、厨房は大忙しです。

ローメンを作り続けて58年になる店主の正木金内衛さん83歳です。

萬楽では、スープ風のローメンを提供していて、訪れた人たちは酢やソースなどで自分好みの味付けにしていました。

中には、昼に数件回ろうと400円を用意して次の店に行く準備をしている人の姿もありました。

-

ドイツ・レクイエム 10日本番

第1回クラシック音楽の祭典「バレエ音楽とドイツ・レクイエム」が10日に伊那市の伊那文化会館で開かれます。

3日は、本番前の最後の練習が行われました。

3日は、伊那フィルハーモニー交響楽団と合唱団による合同練習が伊那市のいなっせで行われました。

ドイツレクイエムを1番から7番まで通しで練習しました

クラシック音楽の祭典は、一昨年終了した手作りの演奏会に代わるもので、ワンランク上の音楽会にしようと企画されました。

合唱団は、オーディションに合格した市内を中心とする126人で、去年4月から練習を重ねてきました。

伊那フィルハーモニー交響楽団の演奏に合わせて、合唱団がブラームス作曲のドイツ・レクイエムを歌う他、公募で集まったバレエーダンサーが共演します。

実行委員長の北沢理光さんは「よりレベルの高い音楽会にしたい」と意気込んでいました。

第1回クラシック音楽の祭典「バレエ音楽とドイツ・レクイエム」は、10日(日)の午後2時から伊那文化会館で開かれます。

入場料は1000円となっています。

-

さくら祭り有料入園者数 最も少ない人数に

今年度の高遠城址公園さくら祭りの有料入園者数は、11万9,747人で、昭和58年の有料化以降最も少ない人数となっています。

伊那市議会全員協議会が4日、市役所で開かれ、市が今年度の実績を報告しました。

今年は、全国的に桜の開花が早く、高遠城址公園でも過去最速の4月1日に開花宣言が行われ、5日に満開となりました。

開花翌日の2日から散り終わりの16日までの有料入園者数は、11万9,747人でした。

これは、有料化となった昭和58年以降、最も少ない人数となっています。

市では、見ごろが例年よりも2週間ほど早くツアー客のキャンセルが多かったことや、週末の悪天候が客足に影響したとみています。

さくら祭りの入園者数は、平成8年度の39万8千人をピークに減少傾向にあり、市では「花だけでなく街中への誘客などに力を入れていきたい」と話します。

期間中の運営収支は、収入が6,800万円、支出が5,900万円で、900万円ほどの黒字が見込まれます。

5日は、さくら祭り反省会が高遠町で開かれることになっています。

-

伊那市・箕輪町・南箕輪村議会6月定例会開会

伊那市議会、箕輪町議会、南箕輪村議会の6月定例会が4日に開会しました。

伊那市議会6月定例会が、4日に開会し、8億9,700万円を追加する一般会計補正予算案など8議案と請願陳情4件が提出されました。

主な内容は、水上空路によるドローン物流の仕組みづくりに5,700万円、小中学校で活用するICT機器の整備に5,000万円などとなっています。

他に、これまでに議会として行った決議や要望、提言について検証する「事業評価検証特別委員会」が設置されました。

委員11人で構成し、委員長には飯島光豊さんが選ばれています。

13日から15日に一般質問、25日に委員長報告・採決が行われます。 -

伊那地域の最高気温31度 真夏日

4日の伊那地域の最高気温は31度まであがり、夏日となりました。

伊那市富県の橋爪謙司さんら2人が育てたさつきの展示会が9日までJA富県支所の農業倉庫で開かれています。

展示会は、農林業直売所たかずやの横にあるJA富県支所の農業倉庫で開かれています。

会場には、橋爪さんらが育てたさつき48点が展示されています。

さつき展は、9日まで開かれています。

長野地方気象台によりますと、

今週1週間は6日が雨のため気温は低くなるとみていますが、それ以外は平年並みから平年より4度高くなるとみています。

-

災害時に活躍 2人乗り車いすを寄贈

千曲市の有限会社米生物産は、災害時用の二人乗り車いすを29日、伊那市に寄贈しました。

こちらが今回寄贈された、二人乗り車いす「助人くん」です。

2人が座り、1人で押したり引いたりすることができます。

災害時には、1人の力で2人を同時に避難させることができるということです。

この日は、米生物産の米澤生久代表が市役所を訪れ、車いすを伊那市に寄贈しました。

普段はリヤカーやベンチとしても使え、常に目につくところに置くことで、いざという時に瞬時に持ち出せるということです。

白鳥孝市長は「アイディア満載の商品で災害時に機能的だと感じた。乗り心地もスムーズでどこでも使えそうだ」と話していました。

米生物産では、今回も含め県内20の市町村に二人乗り車いすを寄贈しています。

-

ローメンスタンプラリー4日から

伊那市内などの飲食店でつくる伊那ローメンズクラブは、4日からスタンプラリーを行います。

5月29日は、伊那商工会館で記者会見が開かれました。

伊那ローメンズクラブでは去年、クラブ発足20周年を記念しスタンプラリーを実施し、好評だったことから継続して行うことにしました。

参加協力加盟店27店舗のうち10店舗制覇で2000円、20店舗制覇で5000円の食事券がプレゼントされます。

最終日の8月15日に伊那市のセントラルパークで行われるイベントのスタンプも含めすべて集めると1万円分の食事券がもらえます。

スタンプラリーは、6月4日の蒸し麺の語呂にちなんだ「ローメンの日」から8月15日まで行われます。

-

入笠山で開山式

夏山シーズンを迎え、伊那市と富士見町にまたがる標高1955mの入笠山で3日、開山式が行われ、子どもからお年寄りまで登山者で賑わいました。

南アルプス最北部に位置する入笠山は、山頂近くまでゴンドラや車道が通じていて、登山口から頂上までは30分ほどで登ることができます。

3日は、県内外から多くの登山客が訪れ、頂上を目指して歩いていました。

標高1955mの入笠山頂上です。

3日は、天候にも恵まれ、中央アルプスや北アルプスの他、街並みなど360度のパノラマを楽しむことができました。

また、富士山を眺めることもできます。

登山者たちは頂上で、景色を楽しみながらお弁当を広げていました。

また、3日は登山口で山開きの神事が行われました。

伊那市と富士見町でつくる入笠山観光連絡協議会が毎年この時期に行っています。

伊那市や富士見町、JA上伊那などの関係者が出席し、今シーズンの安全を祈りました。

他に、諏訪アルプホルンクラブによる演奏も行われました。

入笠山では、これからクリンソウやスズランなどの花がシーズンを迎えます。 -

荒井区 小学生がキックベースで交流

伊那市荒井区の少年少女球技大会が3日伊那小学校で開かれ、子どもたちがキックベースで交流を深めました

荒井区の小学生128人が参加しキックベースを楽しみました。

球技大会は、学年の枠を超えて地域の絆を深めてもらおうと荒井区が毎年開いているもので、今年で41回目です。

大会では、地区ごとの7チームがトーナメントで戦いました。

荒井区公民館の有賀茂夫館長は「区の行事で縦の繋がりを作り、毎日のあいさつなどコミュニケーションのきっかけにしてほしい」と話していました。

-

沢尻 春日さん宅のバラ見ごろ

南箕輪村沢尻の春日悦男さん宅のバラが見ごろとなっています。

N春日さん宅の庭には、80種類、180株のバラが植えられています。

18年前に、友人に赤いバラをもらったことをきっかけに徐々に増やしたという事です。

以来、春日さんと妻の美根子さんは消毒や剪定など世話をしてきました。

庭はオープンガーデンになっていて、春日さんは「気軽に立ち寄りバラの花と香りを楽しんで下さい」と話していました。

-

伊那市東春近で「御田植祭」

伊那市東春近田原の白山社が所有する田んぼで「御田植祭」が2日に行われました。

御田植祭は、白山社が所有する3アールの田んぼで行われました。

田植えの前に神事が行われ、今年の五穀豊穣を祈願しました。

この田んぼは「斎田」と呼ばれ、神に供える米を栽培する田んぼです。

神社が斉田を所有しているのは全国的にも珍しいということです。

田植えは氏子総代8人と、伊那市出身のタレント成美さんら早乙女姿の女性5人の合わせて13人で行いました。

これまでは氏子総代だけで行っていましたが、多くの人に御田植祭を知ってもらおうと初めて早乙女が登場しました。

「筋つけ」という農機具を使い、

等間隔になるよう手で植えていきます。

今回は初めて田原囃子保存会が参加し、風水害除けを祈願するお囃子を奉納しました。

東京などから来た人たちも御田植祭を見学していました。

稲刈りは10月に行われ、米は11月の新嘗祭で奉納されるということです。

-

宮島酒店 山のパノラマ写真をラベルに

伊那市荒井の造り酒屋宮島酒店は、信州の山々のパノラマ写真をラベルにした特別純米酒3種類を2日発売しました。

信濃錦のラベルを取り外し広げると、中央アルプスのパノラマ写真が登場しました。

ラベルは縦12センチ、横78.6センチです。

西駒ヶ岳や宝剣岳など、中央アルプスの山の名前が記されています。

これは、宮島酒店が2日発売した特別純米酒のシリーズです。

「甘口」には中央アルプス、「うま口」には南アルプス、「辛口」には北アルプスのパノラマ写真が巻き付けられています。

写真を撮影したのは登山が趣味だという宮島酒店の宮島敏社長です。

山好きの人への贈り物や、伊那の土産品として活用してもらおうと今回制作しました。

「パノラマラベル」の特別純米酒 信濃錦は720ミリリットル入りで、中アの「甘口」が1,500円、南アの「うま口」と北アの「辛口」が1,300円となっています。

-

高校3年生対象の産業視察会

ハローワーク伊那などは、就職を希望する上伊那の高校3年生を対象にした産業視察会を、28日に開きました。

上伊那の高校生と教職員およそ460人が16のグループに分かれ、製造業や建設業など31社を視察しました。

このうち、伊那市福島の日本濾過器株式会社では、会社の概要について説明を受けた他、工場内を見学しました。

神奈川県に本社を置く日本濾過器では、自動車のエンジンフィルターなどを製造しています。

視察は、求人票の内容だけではなく実際の職場を見てもらおうと、毎年この時期に行われています。

生徒らは、担当者の説明をメモを取りながら聞いていました。

高校生の就職活動は、7月1日から求人票が公開され、9月16日から内定が始まるということです。 -

ムギナデシコ咲く中演奏会

伊那市美篶青島の矢島信之さんは、見ごろになったムギナデシコと共に音楽を楽しんでもらおうと、自宅の庭に地元住民を招いて演奏会を2日開きました。

伊那フィルハーモニー交響楽団に所属する4人がクラシック6曲を演奏しました。

演奏会は、伊那市美篶青島の矢島信之さんが開きました。

自宅の横では、4年前に亡くなった妻の美代子さんが育てていたムギナデシコが咲いています。

美代子さんは音楽が好きだったことから、花が見ごろとなるこの時期に演奏会を開いています。

また、2日は矢島さんの同級生で神奈川県在住の口笛演奏家武田三郎さんが勘太郎月夜歌を披露しました。

訪れた人たちは、手拍子をしたり一緒に歌ったりして楽しんでいました。

-

伊那市災害時応援協定関係者会議

伊那市と災害時応援協定を結んでいる団体が集まる関係者会議が、28日に、市役所で開かれ、市がより効果的な連携の検討を求めました。

会議には、災害時応援協定を結んでいる団体や企業、市の職員など120人が出席しました。

現在市は行政機関8団体、民間59団体と合わせて66の協定を結んでいます。

会議では、協定締結から時間が経過し組織体制の変化や技術の進歩などで「できること」と「できないこと」が変わってきているとして、市が各団体に内容の再確認を求めました。

今後は、話し合いの結果をまとめ、個別に協定内容の見直しをしていくとしています。 -

年に1度のかんてんぱぱ祭 イベント賑わう

伊那市の伊那食品工業株式会社は、年に1度のかんてんぱぱ祭を2日に行い、訪れた人たちがイベントや買い物を楽しみました。

かんてんぱぱガーデン内には、2つのステージが設けられ、朝から夕方まで音楽やダンスなどの発表が行われました。

午前10時からは伊那市出身でNHKテレビラジオ体操の元インストラクター、有賀暁子さんによるストレッチ体操が行われました。

また、地元の伊那西高校吹奏楽クラブは、アニメソングなどを披露しました。

本社前では、北海道の物産展が行われ、人気を呼んでいました。

伊那食品工業と取り引きのある企業の商品を中心に販売されました。

祭りは、地域の人たちに感謝の気持ちを伝えようと15年前から毎年行われています。

昭和33年に創業した伊那食品工業は、今年で60周年となります。

-

衣替え 高校生が夏服で登校

6月に入り衣替えのシーズンとなりました。

1日は伊那市の伊那西高校の生徒が夏服で登校していました。

伊那西高校では1日から夏服に衣替えとなりました。

午前8時過ぎの気温は16度ほどで生徒の多くは制服の上にカーディガンを羽織って登校していました。

1日の伊那地域の最高気温は24.6度でした。

長野地方気象台では今週末から来週にかけての気温は平年よりやや高い夏日が続くと予想しています。 -

11月に伊那市中学生キャリアフェス開催

11月2日に伊那市の中学2年生が一堂に会する伊那市中学生キャリアフェスが伊那市民体育館で開かれます。

1日は実行委員会が市役所で記者会見を開きキャリアフェス開催への思いを語り事業所の参加を呼びかけました。

1日は市内の中学2年生と教諭などでつくる伊那市中学生キャリアフェス実行委員会が記者会見を開きました。

キャリアフェスは市内6つの中学校の2年生約650人が参加し地域の産業や歴史、文化について学ぶ場として計画されています。

上伊那でキャリアフェス教育を推進している「郷土愛プロジェクト」が後援していてこれだけの規模で行われるのは初めてだということです。

また1日はキャリアフェスのテーマを「未来へつなげる一つの出会い」とすることも発表されました。

伊那市中学生キャリアフェスは11月2日に伊那市民体育館で開かれることになっていて実行委員会では市内の事業所や地域の人たちの参加を呼びかけています。

-

園庭完成で園児大よろこび

箕輪町の沢保育園の園庭が完成し1日使い始めの式が行われました。

式では白鳥政徳箕輪町長と園児がテープカットで園庭の完成を祝いました。

1日は保育士から「遊具を使う時は順番を守りケガをしないよう遊んでください。」と話がありそのあと園児らは完成したばかりの園庭で元気に遊んでいました。

広さは約2,600平方メートルで園庭には芝がはられています。

砂場には熱中症対策として開閉式の日よけが設置されています。

夏に組み立て式のプールを置く場所は弾力性のあるゴムチップ舗装で園児がケガをしにくくなっています。

沢保育園は老朽化にともない去年新しい園舎を建設しました。

敷地内にあった古い園舎を取り壊し整備したもので費用は3,900万円ほどとなっています。 -

水道週間 高齢者宅を無料点検

6月の水道週間に合わせ、高齢者世帯を対象にした水道の無料点検が1日伊那市内で行われました。

水道の無料点検は6月1日から6月7日の水道週間に合わせて毎年伊那市水道事業協同組合が行っています。

今年は、組合加入業者23社が希望のあった30世帯を分担して点検をしました。

水道事業者はパッキンを変えたり蛇口部分を点検したりしていました。

伊那市水道事業協同組合では、「この活動も今年で22年目です。毎年、お年寄りの方たちにも喜んでいたただいている。今後も継続して活動していきたい」と話していました。

-

伊那市自主防災組織連絡会 発足

自主防災組織の情報共有や連携を強化していこうと伊那市自主防災組織連絡会が5月31日に発足しました。

31日は伊那市の伊那市防災コミュニティセンターで設立総会が開かれ、市内の184団体の関係者およそ140人余りが出席しました。

会長には連絡会理事で伊那地区区長会長の唐澤規夫さんが選ばれました。

伊那市によりますと、市内には区や常会単位でつくる自主防災組織が184団体あります。

災害が発生した場合に隣近所で助け合う共助を目的に昭和54年頃から作られたという事です。

伊那市では市民からの要望を受け、組織間の情報共有や連携により個々の防災力を高めていこうと、連絡会を発足させました。

連絡会では今年度、防災知識や防災スキル向上の為の研修会を開催する他、地域に適した避難方法や安否確認についての研究を進めていく事にしています。

1111/(火)