-

伊那ファイターズ13年ぶり全国大会へ

中学生硬式野球、全日本リトル野球協会の第13回全国選抜野球大会(3月27日開幕、大阪府)に初出場する伊那ファイターズの選手たちが21日夕、伊那市役所の小坂樫男市長を表敬訪問し、大舞台での健闘を誓った。

全国大会出場は94年夏の全日本選手権大会以来13年ぶり、2度目。選手全16人をはじめ、監督やコーチ、保護者らが小坂市長に喜びの報告をし、選手一人ひとりが大会に向けた意気込みを語った。

山口俊主将は「全力を出し切って自分たちの野球をし、どこまで通用するか試してきたい」と抱負。チームを引っ張る2枚看板の一人、右腕の佐藤勝哉投手は「130キロの直球で、全国の4番を三振にとりたい」と力強く決意を述べた。

小坂市長は「同時期に始まる高校野球に負けないように頑張って」と激励。金属バット1本を贈り、活躍を期待した。

昨秋の長野、新潟両県40チームが加盟する同協会シニア信越連盟新人大会で、東北信、中南信、新潟の予選ブロックを1位通過した佐久、松本、柏崎と、各2位チームによる順位決定戦を勝ち抜いた伊那が全国大会への出場権を獲得した。

全国大会は7連盟代表48チームが出場。今月末にも組み合わせが決まる予定という。 -

東春近小 管理特別教室棟が完成・竣工式

伊那市の東春近小学校(橋爪伝校長)の管理特別教室棟が完成し、22日、同小学校で竣工式があった。全校児童約380人と小坂樫男市長をはじめとする来賓約40人が出席し、新棟の完成を祝った。

児童数の増加により特別教室を普通教室に転用している現状を改善するため、管理棟を取り壊し、新たな管理特別教室棟を建設。新棟は、鉄骨造2階建てで、延べ1297平方メートル。校長室や職員室、音楽室、調理室、図工室などを配置した。事業費は約3億円。05年6月下旬から着工していた。

新棟は、高窓からの採光で明るく、県産材を使った内壁・床材で安らげる空間。児童の登下校などの様子を見守れる位置に職員室などがあり、職員の目が届きやすくなったのも特徴だという。

竣工式では、各学年代表児童が「新しい校舎を壊さないようきれいに使いたい」「音楽室も広くなってびっくり。大きな声で歌いたい」などと新棟の完成を祝福。橋爪校長は「新校舎の完成に立ち会えた皆さんは特別。大人になった時に思い出を語ってください」と話した。

管理特別教室棟の竣工を祝い関係者がテープカット -

伊那小5年の弓田君 将棋の東日本大会へ

伊那市の伊那小学校5年の弓田潤君(11)=写真=がこのほど、将棋の第32回小学生名人戦県大会(日本将棋連盟県支部連合会など主催)で優勝し、3月24、25日、東京都で開く東日本大会の出場を決めた。大会では、前年優勝者や親友ら強敵を破る活躍で、初の栄冠を勝ち取った。

大会は、4日、長野市であり、県内4地区の予選を勝ち抜いた代表者8人が紅白2組に分かれ、総当りで競い、各組の勝者の対局で優勝を決めた。弓田君は、激戦といわれた組を勝ち抜き、決勝戦で、同じ将棋道場で学ぶライバルの白井貴浩君(同校5年)を破り優勝した。

白井君とは、家を行き来するほど親交があり、これまでに200局以上対局してきた間柄。弓田君は「お互いに得意な手を知っているし、実力も互角なので、勝てたのは運だった」と降り返る。

東日本大会は、24人の代表が集まり、予選を勝ち抜いた12人が決勝トーナメントへ進む戦い。弓田君は「どんなタイプの相手に対しても対応できるように対局を積んで臨みたい。不安も大きいが、初めて対局する人との戦いを楽しみたい」と意気込みを語る。

東日本大会の上位2人は、4月にある全国大会に出場する。 -

「かわこんinみのわ」で行政と住民が意見交換

天竜川の整備や利用などをテーマに行政と住民が意見を交わす懇談会「かわこんinみのわ」は21日夜、同町の松島コミュニティーセンターであり、約60人が参加した。昨年の7月豪雨災害の被害を受け町民らは、安心・安全で、親しみを持てる河川の将来像について語らった=写真。

5回目となる今回は、国土交通省天竜川上流河川事務所と町の共催。かわこんは、同事務所が管内の住民の意見を直接聞き、今後の行政活動の参考にする目的で始まった2年目の取り組みで、同町では初めての開催となった。

懇談会では、参加者が「整備や利用で気になること」をテーマに、ワークショップを開いた。災害を後世に伝えるための公園の建設、川に親しみを持つためのジョギングコースやベンチの設置などの意見があった。

今後に向けて自分たちでもできることとして、外来植物や河川内に繁茂する立木の駆除、ごみ拾いなどの河川周辺の環境整備の活動も提案。参加者の一人は「自分たちの川をきれいにするボランティア精神が必要」と訴えた。

町は、豪雨災害による天竜川の堤防決壊の教訓を後世に伝えていこう竏窒ニ、松島区、同事務所、県伊那建設事務所による「天竜川北島地区豪雨災害を伝える会」を14日に発足したことを報告。災害経験の伝承に向け、災害現場にモニュメントを設置するなど説明し、町民の入会を呼び掛けた。 -

自殺予告メールの女に猶予刑

伊那市内の小学校に虚偽の自殺予告メールを送り、教育現場を混乱させたなどとして、業務妨害の罪に問われた同市伊那部の元市教委臨時職員平沢真奈美被告(42)=懲戒免職=に対し、地裁伊那支部(藤井聖悟裁判官)は22日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

起訴状などによると、平沢被告は、昨年11月15日昼、司書をしていた勤務先の小学校とは別の学校へ自分の携帯電話から、市内の小学校を卒業した中学2年生と偽り「今世間では毎日のように中・高校生が自らの命を絶っています。私も小5、6年といじめにあって担任の先生にも伝えてきましたがまったく聞いてもらえませんでした。先生を困らせるために死のうと思います」と、うそのメールを送信。同校や市教委、関係のある中学校などで該当生徒の割り出し作業を余儀なくさせ、教育現場の業務を妨害した。犯行は、日ごろのイライラした気持ちのうっぷんを晴らすためだったという。

藤井裁判官は、判決理由を「自己中心、短絡的な動機を組むべきものはない。自らの尊い命を絶つ青少年がいる中、教育現場でこれを阻止しようとしている関係者の努力、願いを逆手に取り、もてあそぶ悪質な犯行」と述べた。 -

上農高吹奏楽部と伊那養護高等部が音楽授業で交流

上伊那農業高校吹奏楽部は21日、伊那養護学校を訪問し、高等部の生徒と音楽の授業で交流した。吹奏楽の演奏を聞いたり、曲と一緒に踊るなど楽しく学び合った。

2校の交流の一環で、吹奏楽部の訪問は3年目。部員14人、顧問の小沢直子教諭と矢田幸司教諭が訪れ、「さくら」「チェリー」、ポケットモンスターの主題歌など5曲を演奏した。

毎年、楽器体験など演奏を聞くだけではなく一緒にできることを取り入れ、今年は「たらこ・たらこ・たらこ」の曲で、吹奏楽の伴奏に合わせて一緒に踊った。踊りを楽しみにしていたという高等部の生徒72人は、被り物を準備していた2年生が代表してステージに立ち、皆でリズムに乗って楽しく踊った。 -

南箕輪村輪の会

信大生を講師に調理実習

南箕輪村輪の会は20日、信州大学農学部の学生を講師にお菓子作りの実習で交流した。

農学部の05年落葉松祭に輪の会が農産物販売で参加したのをきっかけに交流が始まり、学生が輪の会の研修会にも参加している。

調理実習は毎回、会員が講師になって仲間に教えているが、会員皆が学ぶ機会を-と考え、信大生に講師を依頼した。

今回のメニューは、南箕輪村産のリンゴとブルーベリーで簡単にできるジャム、ケーキとクレープ。学生と一般も含め12人が参加した。

「おっかなびっくり講師を引き受けた」という学生4人は、ジャムに合うお菓子を考え、会員が普段あまり作らないと思われるケーキとクレープを選び、事前に作って練習をしてきたという。会員と一緒にリンゴを切るなど手際よく調理に取り組んでいた。

学生の三浦史織さんは、「輪の会との交流は刺激にもなり、いい財産になっている」と話していた。 -

高齢者ふれあいサロン建築 3月工事発注へ

箕輪町は、老朽化している上古田の町直営西部診療所を改築し、診療室を含む高齢者ふれあいサロンを整備する。3月に工事を発注し、9月ころの完成を目指す。

06年度地域介護・福祉空間整備事業(先進的事業支援特例交付金)。

町は、診療所の待合室が高齢者のサロン的な場になっていることに着目し(1)高齢者が自主的に集うサロン機能の充実(2)小学校児童も訪れることのできる広間の整備で世代間交流の機会の拡大-をねらう。診療所がある高齢者サロン、世代間交流、ニュースポーツなどによる健康づくりのできる空間として、西部地区の高齢者の福祉と健康を図る。

計画では既存の診療所を解体し、同じ場所に建設する。木造平屋建。建築面積148・96平方メートル、述床面積133・05平方メートル。診療所面積は30・34平方メートル、ふれあいサロンなどの面積102・71平方メートル。事業費は2720万円。

ふれあい広間、ふれあいサロン(待合)、ロビー、屋外デッキ、トイレなどを設け、診療所は診察室、処置室、受付・薬局などを整備する。これまでは東側に玄関があったが、新施設は北側になる。

工事期間中は、上古田公民館に仮設診療所を設ける。 -

【記者室】温泉掘削成功の功罪

駒ケ根市と宮田村の旅館など14施設に温泉を供給する駒ケ根高原温泉開発が掘削していた4号源泉から温泉の湧出が確認された。湯量の少なさから将来に向けての不安もささやかれていた温泉郷だが温度32度、湯量もまずまずで、心配はひとまず解消されたようだ▼昨年春の調査開始から位置選定、掘削竏窒ニ不安と期待の狭間でかたずをのんで見守ってきた関係者は一様に安堵の表情を見せている。あとは温泉審議会の許可を受け、ポンプやパイプなどの工事を終えれば夏の観光シーズンに間に合う▼だが開発費の1億5千万円は全額長期借入金で、損失は市が補償すると聞けば喜んでばかりもいられない。観光の目玉としてアピールし、早く元を取ってもらいたいものだ。(白鳥文男)

-

信濃グランセローズ後援会が駒ケ根市長に顧問就任依頼

今年4月に開幕するプロ野球独立リーグ、北信越ベースボール・チャレンジ(BC)リーグの「信濃グランセローズ」の後援会「Club(クラブ)セローズ81」の塩澤和彦幹事ら3人が20日、駒ケ根市役所を訪れ、中原正純市長に上伊那後援会顧問への就任を依頼した=写真。中原市長は「昔は青年会議所で早起き野球をやったものだ。プロともなれば活動も大変だと思うがぜひ頑張って成功してほしい。精いっぱい応援していきたい」と快諾し、承諾書にサインした。

後援会は県内の全市町村長に各地区の顧問就任を打診し、約8割の了承を得ているという。 -

駒ケ根市07年度当初予算案発表

駒ケ根市は21日、07年度当初予算案を発表した。一般会計は総額141億9400万円で前年度当初比4・4%、5億9800万円の増となっている。中原正純市長は「自立を選択した市が厳しいながらも健全財政を堅持しつつ、市民が一丸となって向上することを基本とした・ス自力・再生・向上型予算・スとした。メリハリが利いた、バランスの取れた予算になった」としている。

歳入では、全体の約3割を占める市税を、税源委譲の本格実施などによる伸びを見込んで50億9800万円(前年度当初比13・3%増)と見積もった。50億を超えたのは初。地方交付税は25億1500万円(同7・5%減)、市債は9億6900万円(同15・7%減)を見込んでいる。

歳出では、全体の18・8%を占める人件費に26億7400万円(前年度当初比11・1%増)を計上。大幅増の要因は定年退職予定者9人増による退職金2億5500万円増などによる。普通建設事業費は伊南バイパス関連市道整備事業などの大型事業が収束に向かうことなどから同9・8%減の15億1100万円。

財源の不足分4億2千万円はふるさとづくり基金を取り崩して対応。その結果、同基金と財政調整基金の07年度末合計残高は7億2900万円となる見込み。

特別会計124億6600万円を加えた総計は266億6千万円で前年度当初比3・5%(9億円)の増。

主な新規事業などは次の通り(カッコ内は事業費)。

【「自力」=自力による発展基盤の構築による持続可能なまちづくり】▽第3次総合計画後期基本計画の策定(160万円)▽企業誘致推進事業・人「財」確保対策(788万円)▽土地開発公社経営健全化支援(2993万円)

【「再生」=既存計画の見直しや資源の再生活用による新たな発展】▽総合運動公園構想の見直し、工業団地化(1千万円)▽地域自立支援施設(旧観成園)整備(5500万円)▽ふるさとの家厨房等改修事業(3600万円)▽切石浄水場改良事業(1億6千万円)▽飯坂団地取り壊し、跡地売却(2600万円)

【「向上」=安全・安心なまちづくりを推進し、未来を見据え市民が一丸となって向上を目指す】▽南田市場土地区画整理事業(6億5746万円)▽伊南バイパス関連市道整備事業(5560万円)▽公共下水道事業(20億6169万円)▽農業集落排水事業(8億5594万円)▽道路交付金交通安全施設整備(2千万円)▽伊南行政組合消防本部・北消防署建設負担金(5700万円)▽障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業(2388万円)▽バイオディーゼル事業(534万円)▽家庭生ごみ分別回収実験事業(71万円)▽市民総合健康づくり推進事業(150万円)▽ヘルスアップ事業(380万円)▽児童手当(2億9338万円)▽家庭児童・教育相談・保育カウンセラー事業(1230万円)▽品目横断的経営安定対策事業(495万円)▽有害鳥獣駆除対策事業補助(2500万円)▽性教育の手引書作成(271万円)▽多文化共生事業(152万円) -

駒ケ根市林政協議会

駒ケ根市林政協議会は20日、市役所南庁舎で会議を開き、07年度の松くい虫防除対策事業や森林整備事業、クマなどの有害鳥獣駆除の概要などについて市担当者の説明を聞いた。委員14人のうち10人が出席。代表者に中原正純市長から委嘱状が手渡された=写真。任期は09年1月31日までの2年間。会長には木材・製材業代表の菅沼盛和さんが、副会長には市林業青年会議会長の吉澤利文さんがいずれも引き続き選出された。

松くい虫被害については02年度以降、年々被害が拡大し、06年度は枯損木の処理本数が1500本に及ぶことなどが報告された。 -

中沢で市政懇談会

中沢高齢者クラブと中沢公民館は19日、市政懇談会を中沢公民館で開いた。クラブの会員など約60人が参加して中原正純市長の話を聴いた=写真。

中原市長は竜東地区の振興について、自分なりに懸命に取り組んできたつもり竏窒ニ述べた上で中沢地区を東伊那地区と比較して「人口の減少率が高く、住宅整備の遅れなどから若い人が流出しているために高齢化率も高い。しかし中沢には素晴らしい文化や歴史、自然環境があるのだからこれらをあらためて見つめ直し、特色を生かした地域づくりに住民と行政の協働で取り組むことが必要。今年旧区が一区に統合したが、これを機に中沢全体をどうしていくのかという発想で互いに知恵を出し合おう」と述べた。 -

上伊那農業高校定時制の存続を願う会が定時制の存続を求め活動

上伊那農業高校定時制関係者は20日夜、伊那市役所で会見を開き、新たに発足した「上伊那農業高校定時制の存続を願う会」(北原平吾代表)を中心に、同校定時制の存続と生徒募集停止の凍結などを求めていく意向を示した=写真。

上農定時制は、高校改革プランの実施計画の中で08年度から箕輪工業高校に新たに設置される多部制・単位制と統合することが示されている。そんな中、同窓会や定時制PTA、生徒会では、実施計画が策定された後不登校経験生徒の心のよりどころとして定時制の存続を強く訴えてきたが、昨年11月、同窓会本会が実施計画の決定事項に従う方針を決定した。しかし、定時制関係者の存続への願いは依然として強く、引き続き定時制の存続を訴えていく母体として同窓会定時制部会や賛同者など13人を世話人として「上伊那農業高校定時制の存続を願う会」を発足した。

同会は今月初め、上農定時制の現状維持・存続を求める請願書を伊那市議会あてに提出したほか、今後は署名も視野に入れて活動を展開していく。また、実施計画に従うと08年度から上農定時制の生徒募集は停止されることとなるが、多部制・単位制が定時制の受け皿となる保障がないうちは、生徒募集停止を見送ることも訴えていく。

北原会長は「定時制に通ってくる生徒は増えている。金(財政)のことだけで統合するのは問題」と訴えた。

県教委では箕輪工業の多部制・単位制への転換については「一定の理解が得られている」として募集開始に向けて準備を進めている。 -

公営みすず寮を守る会が市長交渉

伊那市の特別養護老人ホーム「みすず寮」の経営移管中止を訴えている「公営みすず寮を守る会」(原弘会長代行)は21日、伊那市役所を訪れ、小坂市長あてに提出した公開質問状の回答の詳細をただした=写真。

同会は今月8日、▽経営移管に関する合意形成のプロセスの明確化▽条例との整合性▽入所者や職員に対する説明と合意形成竏窒ネどを求める公開質問状を提出。15日に会に届いた回答の不明確部分を問うため、今回の交渉を申し出た。

小坂市長は上伊那にある特養に入所している約半分が伊那市出身者であることを示し「現在は上伊那全体で高齢者福祉を支えている現状があり、経営移管は相互の連携を図りながら高齢者福祉を高めていくことが目的」と経営移管の趣旨を説明。

「民営化することで入所費の払えない人が施設に入れなくなるのではないか」という質問に対しては、上伊那福祉協会自体が上伊那8市町村でつくる官営に近い組織であり、「厳しい状況があれば上伊那全体の経営責任としてやっていく」とした。また、入所費が払えない利用者には生活保護が適応されることなどを示した。

議会に諮る前に廃止届けを提出した経緯については、手続き的な問題から、同時並行的に進行せざるをえなかったとした上で「最終的には議会の判断を持って確定すること」と理解を求めた。

守る会では今回の回答を「ある程度理解できた」としているが、存続を願う2万筆以上の署名も集まっている現状に配慮し、拙速な結論を出すのではなく、対応してほしいとしている。また、今回の市の説明は上伊那福祉協会の見解とさまざまな点で相違があるため、今後はそうした点を確認したいとしている。 -

若手農業者が意欲持って研修会、村農業者クラブ、

宮田村の30、40代の若手農業者を中心に構成する「村農業者クラブ」は20日夜、会員の交流を兼ねて研修会を開いた。15人ほどが参加し、新規就農の研修受け入れや高付加価値のある生産などに積極的に取り組む農家の生の声を聞きながら学習。同クラブは近年、親睦的な意味合いが強かったが、意見や情報を交換して切磋たく磨していこうと企画した。

同クラブは先祖から譲り受けた土地を守りつつさらなる発展に尽力したり、転職して就農した人も多く、意欲ある若手農業者がメンバーに名前を連ねる。

しかし、近年は年に1回の親睦会が中心となっており、連携を深めて農業の活性化を探ろうと、研修会を設けた。

駒ケ根市でイチゴを栽培し、新規就農希望者の研修受け入れにも積極的な神野幸洋さんと、上伊那農業改良普及センターの石原貞治所長を招き研修。

今後の農政について話しを聞く一方で、担い手育成に協力しながら付加価値の高いイチゴを生産する神野さんの取り組みに耳を傾けた。

研修受け入れの苦労から、流通出荷の方法など質問も多岐に。杉山栄司会長は「これを契機に、情報交換や勉強会などが定期的に開いていければ」と、一層の連携強化に期待を寄せた。 -

祇園祭に向け準備着々、祭典役員決定

あばれ神輿で有名な宮田村津島神社祇園祭(7月)を運営する氏子総代、祭典委員会の初顔合わせの合同会議が17日夜、同神社社務所であった。300以上続く・ス天下の奇祭・スの成功と無事を確認し、祭典役員を決めた。

今年の氏子総代会長の伊藤賢治さん=町3区=、同副会長の酒井弘道さん=町2区=、同会計の吉川英樹さん=町1区=が出席。約40人の祭典委員と協議し、祭典役員を選任した。

あばれ神輿を仕切る「2年祭典」の委員長は伊藤進さん=町1区=、同副委員長は保科友幸さん=町2区=、同会計は小池裕幸さん=町3区=。

祇園ばやしの屋台巡行を手がける「1年祭典」の委員長は太田直樹さん=町3区=、同副委員長は北原和宏さん=町1区=、同会計は伊藤敏幸さん=町2区=を選んだ。

あばれ神輿と屋台が登場する祇園祭宵祭りは今年も7月第3週土曜日の21日、本祭りは翌22日に開く。 -

伊那西小で1年生と園児が給食交流

伊那市の伊那西小学校は20日、来年度入学を前に、来入児に学校給食へ慣れてもらうためのイベントとして、同小学校の1年生との給食交流会を開いた。児童と園児らは、同じ机の上で食事と会話を交えながら仲を深めた。

交流給食は、本年度初めての試みで、1月から始まり今回で3回目。伊那西部、竜南保育園の園児計11人が小学校を訪れ、給食後は体育館で遊び、小学校の生活を体験した。

この日の献立は、キャベツのミルクスープ、豚とキノコのソテー、野菜の梅肉あえなどの5品。パンは一回り小さく、牛乳はマグカップへよそうなど、児童たちより少ない量を児童たちに出し、「少しずつなれながら食べる量を増やすように頑張りましょう」と栄養士が呼び掛けた。

小学校関係者は「入学した時に学校給食の量に不安を感じる子供たちも多いので、少しでも心配が和らげれば」と話し、保育園の保護者からも好評なので次年度以降も続けていきたいという。 -

信大の土田教授・最終講義

信州大学農学部(南箕輪村)の教授で3月に定年退官する土田勝義教授(65)=松本市=の最終講義が17日、同大学であった。一般公開した講義には卒業生、在学生、地域住民ら約140人が聴講。自然保護の第一戦で活躍する土田教授は、国内外の山岳地域の植生保全などについて語った。

土田教授は、スライド写真を使って植生研究の成果を紹介した。登山者の踏み荒らしによって荒廃が拡大した白馬岳の登山道などを例に上げ、植生復元の取り組みを講話。登山道を狭め、裸地化した場所へネットを張り、植栽するなどのさまざまな方法を実施し、効果を得ることができたと説明した。

天竜川の研究では、外来植物による在来種の被害を訴え、同河川の一部に成育している絶滅危惧(きぐ)種のカワラノギクなどを紹介。外来植物の抑制方法としてニセアカシアについては、幹を切断するにも夏場の時期を選んで実施することで絶やすことができるとの実験成果を話した。

土田教授は、仲間と取り組んでいるビオトープづくりのほか、ヒマラヤやスイスなど海外で調査した植生研究の成果なども映像を交えて語った。 -

07年度公立高校後期選抜募集人員

県教育委員会は20日、07年度公立高校後期選抜の募集人員を発表した。

上伊那では、前期選抜の合格者が募集人員を下回った箕輪工業高校普通科で12人、赤穂高校普通科で13人、募集人員を増やしたが、そのほかは前回発表からの変更はない。

学科別の募集人員数は普通科749人、商業科96人、農業科80人、工業科で80人、理数科4人となっている。

今後の日程は志願受付が21日縲・3日正午、志望変更受付が26日縲・月1日正午となっている。 -

福祉作業所が地域と交流深め、いきねっと講演会に協力

宮田村福祉作業所は18日、村内の女性グループ・いきねっと宮田が開いた講演会に参加した。

利用者が手作りしている各種製品を会場で販売し、お茶の接待もしたりと協力。

大忙しだったが「少しでも作業所のことを知ってもらえれば」と、笑顔で来場者とふれあった。

講演会のアトラクションでは、村内の心の病と向き合っている当事者グループ「さくら」が出演。来場した多くの村民と一緒に歌い、交流を深めた。 -

十二天の森案内板設置

駒ケ根市にある平地林「十二天の森」の敷地内の地理が分かりにくいとの市民からの苦情が市民団体「十二天の森を守る会」(城田嘉一会長)に寄せられたことから同会が市に要望し、共同で製作に当たっていた案内板が完成し17日、現地で設置作業が行われた=写真。同会の会員約30人のほか、近くの駒ケ根工業高校の生徒も応援に加わり、スコップなどを使って案内板をしっかりと土中に埋め込んだ。

製作した案内板は10枚。森の中の要所要所につけた1縲・0の通し番号の場所ごとに専用の案内板を設置した。参加者は、大人も子どもも見やすいようにと案内板の高さを約1・5メートルにそろえたり、案内板の向きが地図の方向と食い違わないよう気を使いながら丁寧に作業した。

城田会長は「微力だが、森を訪れる人たちの役に立ってくれればうれしい」と話している。 -

長野県民球団「信濃グランセローズ」春季キャンプ地 南箕輪村大芝に決定

今年4月から始まる野球の独立リーグ「北信越BCリーグ」に参加する長野県民球団「信濃グランセローズ」(三沢今朝治社長、木田勇監督)の春季キャンプ地が20日、南箕輪村の大芝高原に決まり、唐木一直村長が発表した。「大変ありがたい。村民として心から歓迎し、しっかりサポートしたい」と述べた。

キャンプは4月9日から19日まで。大芝高原野球場と屋内運動場を利用し、大芝の宿泊施設に泊まる。13、14日はオープン戦のため県外に行く。キャンプ中の練習は自由に見ることができる。

村によると、1月下旬から2月上旬にかけて球団にキャンプ地の候補として申し入れ、球団の社長、マネージャー、監督、コーチらが来村し、決定した。村長は「グラウンドと宿泊施設が隣接し、夜間も屋内運動場でピッチング練習ができる、温泉があることなど練習環境を評価してもらったと思う」と説明。「春季キャンプは当面は大芝に来てもらえる」とし、「子どもたちや野球をする皆さんとの交流もできるよう心がけていきたい」と話した。

今後、大芝野球場内野の土の入れ替え、ネット整備などをする予定。

球団は、「キャンプ中に地元の方と触れ合うことで選手に県民球団としての意識を育てたい」として県内でのキャンプ実施を決め、大芝に決定したという。監督、コーチ3人、選手ら約30人が滞在予定で、子どもたちとの交流も考えているという。 -

JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト06

上農高2年サヤミルナさん入選

学校賞も受賞

国際協力機構(JICA)主催の国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト06で、上伊那農業高校の生物工学科2年サヤミルナさん(17)=駒ヶ根市=が入選、同校が特別学校賞を受賞した。20日、同校で受賞式があった。

サヤミさんは「ネパールを訪れて感じたこと」と題して、昨年夏の訪問を書いた。父がネパール人、母が日本人で日本で育った。父の話や半分はネパール人ということから、旅行者には見えない現実を知ること、現地語で現地の人と語る大切さに気づいたことなどを書き、「次回は現地の言葉で交流し少しでも本当のことを見てきたい」と締めくくった。

受賞式で、「今回はネパールで農業にふれ農業のことだけだったが、今度はもっと人とたくさん話をしてがんばりたい」と語った。

特別学校賞は、5年以上継続して計500作品以上の応募をした学校が対象。県内の受賞は同校のみ。今回は1・2年生の夏休みの課題で取り組み、約250作品を応募した。

応募生徒代表の生物工学科2年御子柴すみれさん(17)=伊那市=は、モンゴルの遊牧民の生活を書き、サヤミさんと共に1次審査を通過した。「モンゴルは興味があって行っただけの国だったが、いろいろな所で発表できる機会をいただき勉強になっている。モンゴルのことをじっくり考えたい」と話した。

駒ヶ根青年海外協力隊訓練所の石上俊雄さんは「物事の本質を自分が見て、話し、感じることの大切さがエッセイに表れている。生き方の幅を広げていただけるのではと感じた」と評し、賞状と副賞を贈った。

北原光博校長は、「地球規模で人間の生き方、食糧問題、文化などあらゆる角度から見ようと取り組んでいる。受賞は生徒が意欲をもって取り組んでくれた成果。これを励みに研さんしていきたい」とあいさつした。 -

箕輪町で都市農村交流セミナー

箕輪町は19日、「赤そばのまち・箕輪」発都市農村交流セミナーを町文化センターで開いた。赤ソバを中心とした町独自のブランド作りと、農林業体験などを通じた都市住民との交流を含む体験型産業の構想作りに向けた取り組みの第1弾で、講演を聞き、参加者の活動紹介や意見交換をした。

町は、地域の資源や人材を生かした地域振興策として、ブランド作り、新しい体験型産業の方向性を検討している。全6回の予定でセミナー、ワークショップを開き、関心ある町民に参加してもらいながら構想づくりを進める。

初回は、都市農山漁村交流活性化機構の花垣紀之さんが、「“農”がほど近い豊かな生活」と題してグリーンツーリズムや交流事例などを紹介した。花垣さんが見た箕輪町を、「都会的な面と農村的な面と、両面の要素を併せ持つ、“農”がほど近くにある地域」と説明。町の“農”的な魅力活用のため、意識を持った機会作り、住民参加型の個から線、面へのネットワークの広がり、事業にする場合の質的な維持を保てる仕組みづくりをアドバイスした。

参加者は、営農組合、認定農業者、愛来里、野良っ娘の会、味の里工房、飲食店など約40人。「皆で考え抜いた種をまいても世の中に見えるには20年かかる。種までいかなくても、まかなければという気持ちになるまでにはしてほしい」「沢、大出にいるダルマガエルを次世代の子に教え、どうしても守りたい。虫を見せてやるなど、皆で発見して観光にするれば交流に発展する」などの意見があった。 -

村役場職員互助会が松くい虫対策募金に寄付

南箕輪村の役場職員互助会(理事長・加藤久樹助役)は20日、大芝高原のアカマツを松くい虫被害から守るため森林セラピー協議会が取り組む松くい虫対策募金に、5万6171円を寄付した。

「職員として率先して取り組もう」と、理事会に諮り、寄付を決め、500円程度を目途に各職場ごとに集めた。

寄付金を受け取った森林セラピー協議会の大熊恵二会長は、「職員の皆さんから尊い寄付をいただいた」と感謝し、「活動が村全体に広がって、村民の森として、村民が守り育てることができれば理想だと思っている」と話した。

募金は、互助会分を除き現在までに19万2072円寄せられている。 -

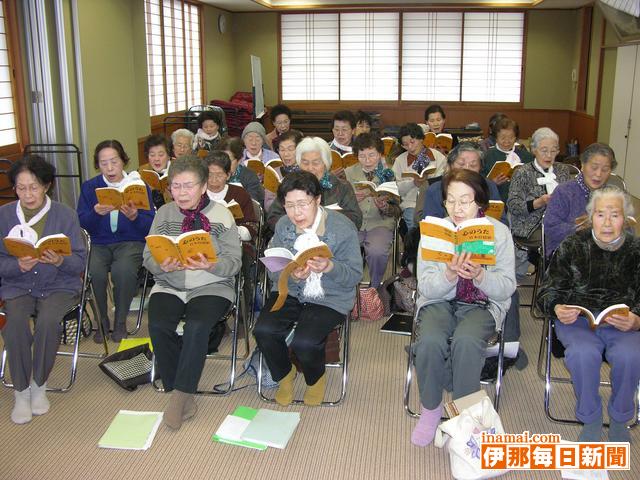

箕輪町木下長寿クラブコーラス部

若々しい歌声が響く。歌集を手に、周囲の人が関心するほどの声量で、童謡唱歌を歌う。

2000年、箕輪町長寿クラブ連合会の女性部総会の発表で、木下長寿クラブは3つのコーラスグループを作って歌った。3グループが個々に活動していたが、翌01年にコーラス部として一つになった。最初は18人だった仲間も年々増え、今は56人になっている。

例会は木下公民館で毎月1回。毎回40人を超える仲間が集まり、1時間20分ほど練習に励む。地元木下の魅力が詰まった「木下讃歌」をまず歌い、それから童謡唱歌、抒情歌を歌う。歌集「心のうた 日本抒情歌」から、月や季節にあった曲を選び、10曲近くを練習する。歌うだけでなく、曲ができたきっかけや背景などのエピソードも学ぶ。

練習後は床に丸くなって座り、各自が持参した湯飲みでお茶を飲みながら歓談する。この茶話会も、楽しみの一つになっている。

町内の長寿クラブでコーラス部があるのは木下のみ。発足5年目には、上伊那郡長寿クラブ連合会の表彰を受け、伊那市生涯学習センターで歌ったこともある。

長寿クラブ、区、公民館などの行事でステージに立つ機会も多く、「忙しいくらい」に活動している。例えば公民館の文化祭は秋に開くため、秋の歌を中心にするなど皆で選曲し、歌声を響かせる。

「歌の好きな人ばっかり。趣味を持つことはいいことだし、歌うことは健康のためにもいいと言われる。家に居たら声は出せないけど、ここに来ると何もかも忘れて楽しんでいる」と唐沢照子部長はいう。

「昔覚えた歌だから、歌っているうちに思い出したりして懐かしい」「一月に一度だけ、楽しんでやらせてもらっている」。例会に「バスに乗って“通勤”してくる」という人もいるほどで、歌と茶話会と仲間に会うことを楽しみに、活動を続けている。

以前は2階の部屋で練習していたが、区が1階の和室にじゅうたんを敷き、パイプいすを用意。電子ピアノも購入して、活動しやすいように支援した。

女性のみのコーラス部だが、相談役を務める松本日出男さんは、「とにかく声が若くて、熱心で、皆関心している。友愛の気持ちがあるから、続いているんだね」という。

ステージを見た人から、こんな提案があった。「せっかく上手に歌ってるのに、何か皆で巻いたりしたらいいのでは」。これからは、そろいのスカーフを巻いて、ステージに立つ。(村上裕子) -

3市町村で当初予算案発表

伊那市は20日、07年度当初予算案を発表した。一般会計は323億3900万円で、前年度比2・4%(7億5400万円)の増。「合併効果を生かし、新市の一体感を形づくる実効型予算」(小坂市長)とした。

06年度に引き続き、予算の3本柱に▽子育て支援▽教育の充実▽産業立地の推進竏窒fげた。

一般財源の大幅な増加は見込めず、合併による財源を生かしながら、産業立地の促進による税収の増加、市税の未収金解消、事務事業の見直しなどを積極的に進め、財政の健全化を図る。

小坂市長は「合併効果を最大限に生かし、長野県一のまちづくりを進めたい」と話した。

特別会計は7会計で171億1100万円(24・9%減)。企業会計は3会計で、農業集落排水事業・公共下水道事業の公営企業化に伴い、99億6300万円(268・5%増)。

一般会計(06年度末)の市債残高は396億2300万円、基金残高は50億4600万円、起債制限比率は12・3%とそれぞれ見込む。 -

伊那市 07年度当初予算案を発表

伊那市は20日、07年度当初予算案を発表した。一般会計は323億3900万円で、前年度比2・4%(7億5400万円)の増。「合併効果を生かし、新市の一体感を形づくる実効型予算」(小坂市長)とした。

06年度に引き続き、予算の3本柱に▽子育て支援▽教育の充実▽産業立地の推進竏窒fげた。

一般財源の大幅な増加は見込めず、合併による財源を生かしながら、産業立地の促進による税収の増加、市税の未収金解消、事務事業の見直しなどを積極的に進め、財政の健全化を図る。

小坂市長は「合併効果を最大限に生かし、長野県一のまちづくりを進めたい」と話した。

特別会計は7会計で171億1100万円(24・9%減)。企業会計は3会計で、農業集落排水事業・公共下水道事業の公営企業化に伴い、99億6300万円(268・5%増)。

一般会計(06年度末)の市債残高は396億2300万円、基金残高は50億4600万円、起債制限比率は12・3%とそれぞれ見込む。 -

飯島町07年度当初予算案を発表

飯島町は20日、総額40億400万円の07年度一般会計当初予算案を発表した。前年当初比1・5%増。一般・特別会計の総額は84億5600万円で、前年比1・6%増となった。「子育てと活力で未来を拓く生きいき予算」(高坂町長)とした。

歳入は町税が12億4530万円で前年当初比21・3%増、税制改革による。地方譲与税は45・3%減の1億500万円、地方交付税は1・6%減の13億5500万円。国庫支出金169・0%の大幅増の2億5940万円、町づくり交付金や住宅建設などによる。繰入金は7760万円は地域福祉基金などから。町債は3億4070万円、42・4%の減、ふるさと融資制度が無くなったため。

歳出の人件費は0・4%減の10億1380万円。物件費は4・9%増の4億3730万円、扶助費はほぼ横ばいで2億9670万円、補助費は3・6%増の5億3860万円。普通建設費は5億1370万円、前年度が東部保育園建設、七久保小大規模改修が前倒しになったため、116・6%増。公債費は3・5%増の6億4850万円。公債比率は16・1%

特別会計関係では、国民健康保険が9億3770万円、介護保険は8億690万円、老人医療は10億5570万円。公共下水道事業は9億1060万円、農業集落排水事業は2億4340万円。水道事業は4億6170万円となっている(詳細は後報)。

1812/(木)